· ресурсы процесса— информацию и материальные средства, которые владелец распределяет в ходе планирования работ по процессу и учитывает при расчете эффективности процесса, как соотношение затраченных ресурсов на полученный результат процесса.

Все, что перечислено, входит с состав каждого процесса, но для выделения процессов в деятельности организации этого недостаточно. При выделении процессов часто задают вопросы:

1. Какие процессы должны быть в организации?

2. Где найти список «обязательных процессов»?

3. Сколько процессов должно быть в организации?

4. Кто такой «владелец процесса» и какие у него права и обязанности?

5. Как обеспечить взаимосвязь процессов организации в единую сеть?

Однозначных или универсальных ответов на эти вопросы не существует. Практический опыт IT-компаний, внедряющих ERP-продукты говорит о том, что многообразие процессов в организациях может быть очень велико. В самом деле, нельзя сравнивать между собой процессы крупного металлургического комбината численностью в несколько тысяч человек и частную бензоколонку или парикмахерскую.

Андрей Коптелов Выделение бизнес процессов Школа Бизнеса СИНЕРГИЯ

Но принципы процессного управления применимы и в том, и в другом случае. Попытки «скопировать чужие процессы» заведомо обречены на провал. Каждая система управления процессами организации является ее уникальным ноу-хау, которое действует в конкретной обстановке и меняется совместно с изменением обстановки.

Копирование и тиражирование системы управления организацией работает только в том случае, если организация создает сеть однотипных, тиражируемых подразделений или бизнес-единиц. Наиболее известный пример таких бизнес-единиц со стандартизованными системами управления — сеть закусочных «Мак-Доналдс». Некоторые требования к выделению процессов приведены в книге Б. Андерсена, но эти требования носят достаточно общий, неконкретный характер.

Для того чтобы определить, какие процессы будут выделены в организации, необходимо их классифицировать и установить, по каким требованиям или критериям будет строиться система управления процессами. Требования, которые необходимо учитывать при выделении процессов, в большой степени зависят от самой организации, её размера, способа управления. Установить однозначные критерии для выделения процессов очень трудно. Построение систем управления плохо поддается алгоритмизации. Однако можно сформулировать некоторые общие правила выделения процессов в организациях.

Классификация процессов

Для того, чтобы в дальнейшем использовать стандартную терминологию для обозначения названий процессов, рассмотрим их простую классификацию (см. табл. 1). Процессы организации могут быть разделены на три основные типа по характеру деятельности и создаваемому продукту:

Классификация процессов предприятия

по характеру деятельности и создаваемому продукту

| Типы процессов | Характерные признаки | Клиенты |

| Основные процессы (процессы основной деятельности) | Назначение процессов — создание основных продуктов Результат — основной продукт и/или полуфабрикат для его изготовления Процессы лежат на пути создания основных продуктов Процессы добавляют к продукту ценность для потребителя | 1. Внешние клиенты 2. Конечные потребители 3. Внутренние клиенты — другие процессы организации |

| Вспомогательные процессы | 1 . Назначение процессов — обеспечение деятельности основных процессов 2. Результат — ресурсы для основных процессов 3. Деятельность процессов не касается основных продуктов 4. Процессы добавляют продукту стоимость | 1. Внутренние клиенты — другие процессы организации |

| Процесс управления организацией | 1 . Назначение процесса — управление деятельностью всей организации 2. Результат — деятельность всей организации | 1. Собственники (инвесторы) 2. Потребители (клиенты) 3. Персонал (сотрудники) 4. Поставщики и субподрядчики 5. Общество (внешняя среда) |

Три правила выделения процессов верхнего уровня

На рисунке 8 показаны потребители результатов процессов. Клиентом (потребителем) процесса называется субъект (физическое лицо, юридическое лицо, функциональное подразделение, другой процесс и т.д.), использующий результаты (выходы) процесса. Для клиента процесса важно качество, стоимость и время предоставления результата (выхода процесса). Определение основных процессов ведется от их клиентов (потребителей).

Персонал ВНЕШНИЕ КЛИЕНТЫ ПРОЦЕССА

Источник: studopedia.net

ОБЩИЕ ПРАВИЛА ВЫДЕЛЕНИЯ ПРОЦЕССОВ

Однозначного и универсального ответа на эти вопросы не существует. Требования, которые необходимо учитывать при выделении процесса в довольно большой степени зависят от самой организации, ее размера, способа управления. Однако можно сформулировать общие правила выделения процессов в организациях.

Процессы выделяются в виде объектов управления. Для того, чтобы определить, что входит в каждый из объектов, его нужно описать или задокументировать. Из этого правила вытекают следующие правила для определения размера и количества процессов:

Правило 1. Для управления каждым процессом необходимо назначить владельцев процессов, то есть должностных лиц или коллегиальные органы и предоставить в их распоряжение все необходимые ресурсы. В понятие ресурсы входят: персонал, оборудование, среда, финансовые ресурсы, связь, программное обеспечение и т.д. То есть владелец процесса должен иметь право распоряжения ресурсами, выделенными в его распоряжение. Размер процесса и численность сотрудников в нем зависят от размеров структурной единицы (или бизнес-единицы), для которой составляется бюджет, владелец которой может управлять расходами и персоналом в рамках бюджета.

Правило 2. Количество процессов, находящихся в подчинении у одного владельца не должно превышать типовые нормы управляемости. У одного руководителя в подчинении может быть не более чем 7±2 процесса. При этом, если процессы в организации построены по принципу вложенности (декомпозиции) сверху вниз, то для руководителей верхнего уровня количество процессов должно быть меньше 7, так сложность управления объектами растет с их размерами.

Правило 3. Для управления процессом необходимо создание полноценного комплекта документации. В комплект документации входят: регламент процесса, должностная инструкция владельца процесса и, как минимум, документация по выполнению технологии процесса исполнителями. Размер процесса, численность сотрудников в нем должны быть достаточно большими, чтобы создание такого комплекта было экономически целесообразным.

Правило 4. Для управления процессом необходимо создать систему планирования и переноса стратегических планов организации в планы процесса, Размер процесса должен быть не меньше, чем величина объекта управления (подразделения), для которого составляется документированный план.

Правило 5. Для управления процессом необходимо создать систему управленческого учета, хотя бы в простейшем виде. Система должна учитывать результаты процесса (показатели продукта), эффективность процесса (показатели расхода ресурсов на единицу продукта или времени) и показатели удовлетворенности клиентов результатами процесса. Размер процесса определяется экономической целесообразностью создания ограниченного числа центров учета затрат.

Правило 6. При выделении процессов необходимо учитывать технологическую цепочку создания продукта. Для системы управленческого учета удобнее, когда непрерывная цепочка разбита на конечное число отрезков, каждый из которых завершается созданием законченного или промежуточного продукта (полуфабриката), для которого можно подсчитать затраты на его создание на этом отрезке. Размер процесса определяется разбиением сквозной цепочки создания продукта на промежуточные отрезки (процессы, подпроцессы, функции).

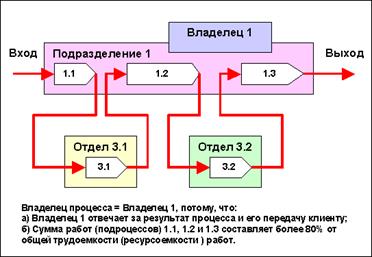

Правило 7. При выделении процессов, как объектов управления придется выбирать владельца процесса в ситуации, когда в создании продукта на выделенном отрезке принимают участие несколько подразделений с различными руководителями. Для решения этого вопроса необходимо оценить несколько факторов: а) кто отвечает за передачу полуфабриката или конечного продукта на следующий этап или клиенту?; б) кто отвечает за наибольшую (наиболее значимую или ресурсоемкую) часть работ по созданию данного конечного или промежуточного продукта? Если ответы на эти вопросы различаются, то придется делать выбор в пользу одного из руководителей. В первом приближении, можно:

— ограничить выделение процесса границами структурных подразделений (Рис. 1 и Рис. 2) основываясь на зоне ответственности владельца;

— установить границы процесса по правилу Парето 80:20 – в процессе должно выполняться не менее 80% объема работ по преобразованию входа в выход (Рис.1).

Рис. 1 Иллюстрация к Правилу 7.

Правило 8. Процессы делятся на основные и вспомогательные. Результатом основного процесса являются продукты (услуги) для конечного потребителя. Основные процессы располагаются по цепочке создания основного продукта для потребителя. Пример: маркетинг, производство, хранение, транспортировка, послепродажный сервис.

Вспомогательные процессы предназначены для обеспечения деятельности основных процессов. Вспомогательные процессы могут иметь потребителей только внутри организации (подготовка кадров, IT-ресурсы, бухгалтерия), или работать на всю организацию в целом (PR-деятельность, экология). Вспомогательные процессы характеризуются большим количеством взаимодействий с основными процессами.

Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:

Источник: studopedia.ru

5. Правила выделения процессов

Для управления каждым процессом необходимо назначить владельцев процессов, т.Е. Должностных лиц или коллегиальные органы, и предоставить в их распоряжение все необходимые ресурсы.

Размер процесса и численность сотрудников в нем зависят от размеров структурной единицы (или бизнес-единицы), для которой составляется бюджет.

Первоначальное объединение сотрудников по признаку принадлежности к процессам можно производить на основе штатного расписания с указанной численностью сотрудников. Организационная структура, состав работ, процессов и подпроцессов могут варьироваться в больших пределах. Чаще всего при классификации построения организационных структур рассматривают три типа организационных структур [2]:

- линейно-функциональные,

- дивизиональные,

- матричные.

1. Линейно-функциональная структура — характерна для организаций малого и среднего размера, а также для крупных организаций, выпускающих монопродукт или ограниченную группу продуктов. Для организаций, построенных по такому принципу, выделение процессов можно произвести следующим образом (рис.9, 10). При такой схеме выделения процессов основные процессы совпадают с основными подразделениями, производящими продукт и приносящими прибыль. Вспомогательные процессы охватывают деятельность функциональных служб и предназначены для обеспечения жизнедеятельности основных процессов. В линейно-функциональной организации функциональные службы централизованно выполняют задачи «штабного» назначения. Владельцами основных и вспомогательных процессов назначаются руководители основных и функциональных служб, т.е. высшее руководство организации. Такой сетью процессов руководит генеральный директор организации или совет директоров, если в организации принята коллегиальная схема принятия решения. При проведении декомпозиции процессов в каждом из этих процессов можно выделить свою сеть подпроцессов меньшего масштаба, возглавляемых руководителями, подчиненными владельцу вышестоящего процесса. 2. Дивизиональная структура организации — характерна для крупных организаций с высокой степенью диверсификации деятельности или имеющих сеть географически удаленных предприятий и дочерних компаний с высокой степенью автономности и независимости. Примером такой компании может служить организация холдингового типа. В дивизиональных структурах часть функций может быть передана производственным компаниям. Ответственность за выполнение этих «штабных» задач может быть распределена между производящими дивизионами и центральным офисом или управляющей компанией (рис. 11). В такой организации очень важно найти оптимальное сочетание прав, полномочий и взаимодействия холдинговых функциональных структур и функциональных структур дивизионального подчинения. Очень часто в этой ситуации возникает дублирование как функций, так и видов отчетности между структурами. Избежать таких проблем можно, применяя процессное управление и четко согласованные формы и виды взаимодействия этих структур. Пример выделения процессов в дивизиональной организации приведен на рисунке 12 [2]. На рисунках 11 и 12 можно увидеть пример различной организации функциональных служб производящих дивизионов. В зависимости от наличия конкретных функциональных служб в дивизионах выделяются вспомогательные процессы, подчиненные руководителям дивизионов или начальникам функциональных служб в дивизионах. В случае отсутствия необходимости выделения таких вспомогательных процессов в дивизионах, штабные функции могут быть возложены на руководителей дивизионов в виде отдельных обязанностей. На рисунке 12 приведен пример сети процессов верхнего уровня, и декомпозиция процессов дивизиональных структур в части вспомогательных процессов. Данная схема процессов предназначена для использования; ее руководством холдинга и руководителями филиалов, поэтому на ней показываются только процессы двух уровней декомпозиции На рисунке 12 приведена схема процессов, предназначенная для согласования взаимодействия вспомогательных процессов организации дивизионального типа. Полная схема процессов верхнего уровня для крупной организации холдингового типа приведена на рисунке 13. Такой сетью процессов управляет генеральный директор холдинга. Данный холдинг выделил у себя 7 основных и 6 вспомогательных процессов. Основные:

- Изучение рынков и потребителей.

- Разработка видения и стратегии.

- Разработка продуктов.

- Маркетинг. Мониторинг рынка продукции.

- Снабжение сырьем и оборудованием.

- Производство.

- Сбыт продукции.

Вспомогательные:

- Управление финансовыми и материальными ресурсами.

- Развитие и управление персоналом.

- Управление информационными ресурсами и технологиями.

- Управление программами охраны внешней среды, здоровья, безопасности.

- Управление внешними связями.

- Управление улучшениями и изменениями.

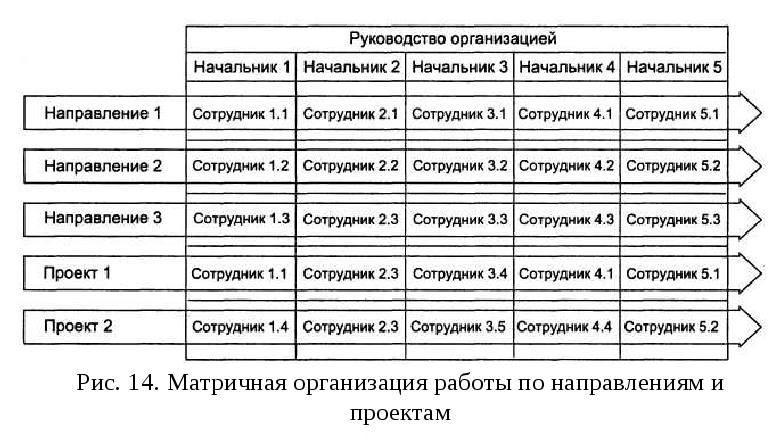

Ошибкой данного выделения является объединение в один процесс управление финансовыми и материальными ресурсами. Во-первых, материальные ресурсы относятся к продукции, и уже по этому признаку управление ими должно относиться к основным процессам. Во-вторых, чтобы владелец процесса мог им управлять, он должен иметь все необходимые ресурсы, в том числе и материальные, а по МС ИСО 9004:2000 и финансовые тоже. Если же этими ресурсами будет управлять другое должностное лицо, то владелец не может нести ответственность за результаты процесса и его эффективность. З. Матричная структура управления — чаще всего применяется в области управления проектными организациями. С точки зрения теории управления, является очень эффективной, но переход к ней возможен только после тщательного налаживания связей и взаимодействия между администраторами подразделений и руководителями отдельных проектов. Матричная структура управления изображается в виде матрицы сотрудников (подразделений) и работ, построенной по принципу двойного подчинения: • административному руководителю, который отвечает за обеспечение сотрудников (подразделений) ресурсами для выполнения основных обязанностей; • руководителю проектных работ или руководителю по направлению (рис. 14). В состав команд, выполняющих работы по проектам и направлениям, могут входить различные сотрудники из различных подразделений. Возглавляет работы назначенный руководитель проекта или направления. Начальник подразделения в таком случае отвечает за обеспечение работающих сотрудников ресурсами и инфраструктурой. Как правило, управление на матричной основе захватывает не всю организацию, а только часть ее производства, так как управление на основе матричной схемы является очень сложным для реализации. Для эффективного управления по такой схеме, когда один сотрудник может быть задействован в различных работах и проектах, необходимо четко определить ресурсы сотрудников, скоординировать их загрузку и составить документы, определяющие права, обязанности и полномочия всех участников работ. Внедрение матричной структуры дает хороший эффект в организациях с достаточно высоким уровнем корпоративной культуры и квалификацией сотрудников, в противном случае возможна дезорганизация управления (на фирме «Тойота» внедрение матричной структуры заняло около 10 лет

4. Размер процесса должен быть не меньше, чем величина объекта управления (подразделения), для которого составляется документированный план. Планирование результатов процессов должно совпадать с существующей системой планирования организации, иначе придется создавать еще одну систему планирования, что существенно увеличит непроизводственные расходы организации.

4. Размер процесса должен быть не меньше, чем величина объекта управления (подразделения), для которого составляется документированный план. Планирование результатов процессов должно совпадать с существующей системой планирования организации, иначе придется создавать еще одну систему планирования, что существенно увеличит непроизводственные расходы организации.

Источник: studfile.net