Многочленное (многокомпонентное, полипредикативное, усложненное) сложное предложение(МСП) представляет собой синтаксическую единицу с многомерной структурой. Главным признаком такого предложение, как и двучленного, являетсяполипредикативность.

Однако МСП отличаются от двучленных (элементарных сложных предложений) целым рядом признаков: 1.Объем многочленного предложения – не менее трех предикативных частей. В среднем МСП включает от трех до семи предикативных частей, хотя в письменной речи нередки случаи гораздо большего количества (от 8 до 20 и даже более). 2.Компонентная структура многочленного предложения. При большом количестве предикативных частей в сложном предложении все связи и отношения значительно усложняются, переходят на качественно иной уровень. Сами предикативные части могут объединяться внутри сложного целого в структурно-семантические блоки (компоненты).

МногочлП характеризуются тем, что можно выделить несколько уровней членения текста: 1.общий смысл предложения и общая модель построения; 2.выделение частных смыслов и более частных моделей построения. 4 типа МногочлП: I С сочинительной связью. 1.Потенциально открытая структура, семантика соединения, временной соотнесенности, чередования и взаимоисключения.

Сложное предложение с разными видами связи (9 класс, видеоурок-презентация)

IIС подчинительной связью. 1.СПП с несколькими придаточными. Только одна предик. ед. оформлена как главная, остальные предик. ед. – придаточные. 2. Виды: с последовательным подчинением; с однородным подчинением; с неоднородным подчинением; с смешанным подчинением.

3. Степени придаточного: 1 степень – относится к главному предложению; 2 степень – относится к придаточному первой степени; и так далее. 3.Часто при последовательном подчинении придаточное второй степени может находится в придаточном первой степени. Часто рядом 2 союза или союзных слова.

Запятая ставится в случае, если в придаточном второй степени нет второй части подчинительного союза. Запятая не ставится, если есть вторая часть союза. (Мои спутники знали, что если нет проливного дождя, то выступление не отменяется.) 3. Может быть придаточные одной степени. Тогда СПП с однородным или неоднородным подчинением. 1.Однородное.

Одинаковое отношение придаточных к главной части: одинаковая семантика и одинаковая связь с главным. (Княжна не понимала, что он хотел, и отчего хотел уволиться.) 2. Неоднородное. Придаточные разные по семантике и относятся к разным контактным словам.

Не связаны. (Когда кавалер оставил ее, Наташа побежала через залу, чтобы взять дам для фигуры.) *В школе придаточные с неоднородным подчинением, называли придаточными с параллельным подчинением.III.С бессоюзной связью. Потенциально открытой структурой обладают БСП с семантикой соединения и временной соотнесенности.

Содержание приедик. ед. можно подвести под одно общее родовое понятие. Как правило встречаются в художественной речи.IV. Со смешанной связью. Контаминация различных способов сцепления. Характеризуются также выделением нескольких уровней членения.

Русский язык. Сложное предложение с разными видами связи (урок первый). Видеоурок

Если двучлен состоит из предикативных единиц, то многочлен с разными типами связи из структурно-семантических блоков. Вот почему нужно различать компоненты и части СП. Под частями будем понимать предикативные единицы, а под компонентами более крупные образования.

Многочленными могут СПП и ССП и БСП.

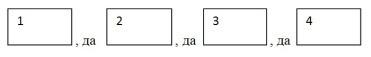

В многочл ССП м/б одинаковые соединит или разделит союзы, кот-е повтор-ся, такие ССП представляют незамкнутые структуры, кот-е одинаково соотносят-ся друг с другом (Осинник зябкий1, да речушка узкая2, да синий бор3, да желтые поля4).

Или могут объед-ся в блоки по смыслу. (Давно ли сделалэту калитку1(структ и семантич неполное, двусост), и вот ужепауксвязалверхние концы решетки паутиной во много рядов2(полное, двусост), имороз переделалпаутинное сито переделал в белое кружево3(полное, двусост)).

. вместо ДА должно стоять И, 4го нет.

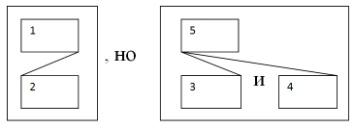

Многочл ССП с замкнутыми и незамкнутыми частями и соответственно с разными союзами обычно группируются в блоки по логико-семантич принципу, по хар-ру тех отнош-й, кот-е они выражают. (Вблизи никаких деревьев1(эллептич), до усадьбы тоже(союз, =и) далеко2, зато(=но) всярекакак на ладони)(объединяем в блок 1 и 2). (с утра был туман1, но к завтраку погода разгулялось2, и солнце блестело3). (объединяем 2, 3, противопоставл 1).

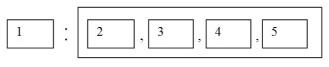

В мнгочл БСП возможно объединение предикативных частей в блоки в соответствии хар-ром выражаемых отнош-й (мне всев немнравилось1:онбыл умен2, егоотличаловысокаятребовательностьк себе3,онбыл участливк близким4, особеннопривлекалаегокрасота5). Есть перечисления фактов со знач-ем одновременности, и есть отнош-я обусловленности, пояснения.

Многочл СП в соответствии со сред-ми связи м/б квалифицировано т/ж как сложная син-кая конструкция — многочл СП с разными видами связи: сочинит и подчинит, сочинит и бессоюзной, с бессоюзн и подчинит., а м/б разные виды. Предикативн части, связанные однотипной связью объед-ся в смысловые блоки. Н-р: Среди крылатых слов имеютсятакие1,которыеявл-сяне подлинными цитатами из какого-либо лит-го источника, а выражениями2, созданными на основе его, но когда эти выраж-я появились в позднейшем в краткой форме и кому они принадлежат4 точно установить не всегда возможно5. (ССК, подчинит и сочинит связь).

ССК с (МК1) 1) сочинит связь (но); 2)подчинит (в блоке).

1 уровень 2 блока с сочинит связью

2 уровень — хар-ка блока

1 блок (МК2) представляет собой миним СПП, 2 блок СПП многочл

- блок МК3 39. Способы передачи чужой речи в СРЯ. Прямая, косвенная и несобственно-прямая речь. Цитация. Выделяют три способа передачи Ч Р (ЧуР): П (ПР), К (КР) и Н-П (НПР).

П Р предназначена для точного по ф-ме воспр-я ЧуР. В ПР м/входить 1но или неск-ко предл-й, разл по своему строению, интонации, модальности, временному плану. В ПР воспр-тся любые констр-ции живой разг-й Р, в тч вкл-е в себя междометия, обращение, разл вводные слова и др эл-ты, хар-ные для живого реч-го общения.

В ПР м/им-я употребляются не с т зр автора, передающего ЧР, а с т зр того, кому она принадлежит. Т.е. 1л – говорящий, 2л – собеседник, 3л – лица, не принимающие участия в разговоре или предметы.

Предл-я с ПР предст-ют собой бессоюз-е (интонац-е и смысловое) объед-е частей, в одной из кот-х — автор-х словах — устанавливается самый факт ЧуР и называется ее источ-к, а в др — ПР — воспроизводится сама ЧуР. Кроме слов, указ-щих на самый факт ЧР и ее источ-к, в автор-е слова м/ входить слова, указывающие на адресата ПР, на разл-е обст-ва, ей сопутствующие, а также слова, хар-щие лицо, ее произносящее, манеру произнесения и др.

Слова, вводящие П Р, м/ точно обозначать процессы Р или мысли (сказал, приказал, думал, спросил и т. д.). Такие слова нуждаются обычно в обязат-ном распр-нии; часть, содержащая П Р, восполняет их смысл недостат-сть. Связь между автор-ми словами и П Рю в таких предл-ях более тесная.

В др случаях слова, вводящие П Р, обозначают не сами процессы Р и мысли, а действия или чувства, им сопутствующие (засмеяться, встать, подмигнуть и др.обидеться, обрадоваться и т. д.). Такие слова обычно не нуждаются в обязат-ном распр-нии частью, содер-щей П Р; поэтому связь между автор-ми словами и П Рю в этих случаях менее тесная.

Такой способ передачи Ч Р близок к непоср-ному включению Ч Р в автор-е повествование. Автор-е слова по отношению к П Р м/ занимать: 1) препозицию, 2) постпозицию, 3) интерпозицию. 1) При препозиции автор-х слов предл м/ члениться: а) на две части (автор-е слова — П Р) или б) на три части (автор-е слова — П Р — продолжение авторского повествования).

В этих случаях П Р поясняет, раскрывает сод-ние стоящего перед ней слова со значением Р или мысли. При препозиции автор-х слов порядок глав членов в них, как правило, П: на первом месте стоит подлежащее, на втором — сказуемое. 2) При постпозиции автор-х слов предл членится на две части (П Р — автор-е слова).

В таком случае П Р поясняется автор-ми словами, кот-е здесь менее самостоятельны, чем при препозиции. При постпозиции автор-х слов порядок глав членов в них, как правило, обратный: на первом месте сказуемое, на втором — подлежащее. 3) При интерпозиции автор-х слов предл членится на три части (П Р — автор-е слова — продолжение П Р).

При интерпозиции автор-х слов они близки по своей роли к вводным предл-ям. Порядок глав членов в автор-х словах в этом случае, так же как и при постпозиции, обратный. В интерпозитивных автор-х словах м/ быть два гл-ла со значением Р или мысли, первый из кот-х относится к П Р, стоящей перед словами автора, 2й — после слов автора.

Такие случаи предст-ют собой смешение предыдущих позиционных типов. Предл-я с К Рю предст-ют собой ССП предл-я с придаточными изъяснительно-объектными. Предл-я с К Рю, даже самые слож-е по составу, не воспроизводят точно чужую Р, а лишь передают ее сод-ние.

Очень многие ф-мы живой разг Р вообще не м/ входить в Р К, н-р обращения, междометия, многие модальные слова и частицы, ф-мы повелительного наклонения, ряд инфинитивных конструкций и др. В К Р не м/ быть выражено интонац-е своеобразие Ч Р. М/им-я и личные ф-мы гл-лов в К Р употребляются не с т зр того, кому принадлежит чужая Р, а с т зр автора, передающего сод-ние Ч Р. В глав части таких предл-й дается та же инф-мация, что и в словах автора при П Р. Придат-я часть, содержащая К Р, относится к одному из слов глав, нуждающемуся в обязат-ном распр-нии.

Поэтому круг слов, вводящих К Р, значительно уже круга слов, вводящих П Р: К Р вводится только словами, прямо указывающими на Р или мысль (говорит, сказал, подумал, спросил, попросил, приказал, вопрос, мысль и др.). В отличие от предл-й с П Рю в предл-ях с К Рю взаиморасположение частей более постоянное: часть, передающая сод-ние Ч Р, чаще находится в постпозиции.

Предл-я с различными союзами предназначены для передачи сод-ния разл по своей модальности типов Ч Р. Предл-я с союзомчто передают сод-ние повеств-х предл-й с утвердительной или отрицательной модальностью. Предл-я с союзамибудто, будто бы также передают сод-ние повеств-х предл-й, но с оттенком неуверенности, предположительности.

Предл-я с союзомчтобы передают сод-ние побудительных предл-й Ч Р. Предл-я с различными союзными словами (вопросительно-относительными м/им-ями) передают сод-ние вопр-х предл-й Ч Р (косвенный вопрос). Если вопрос в Ч Р оформлен только интонационно или при помощи вопр-х частиц, то в косвенном вопросе употребляется частица-союзли (или соч-ели. или).

Существует еще один способ передачи Ч Р — Н-П Р. Чужая Р в этом случае как бы сливается с авторской, не отграничиваясь прямо от нее ни словами, указывающими на факт произнесения Ч Р и источ-к ее (как в П и К Р), ни сменой местоименного плана (как в П Р и при непоср-ном включении Ч Р в повествование), ни специальной формой придаточного предл-я (как в К Р).В таких случаях автор как бы перевоплощается в своих героев и, рассказывая об их мыслях, передавая их Р, прибегает к тем граммат, лексическим и фразеологическим средствам, к которым прибегли бы его герои в изображаемой ситуации.

Такая передача Ч Р (Н-П Рю) представляет собой литературный прием, с помощью кот-го писатель м/ вводить специфическую Р героев в автор-е повествование, х-ризуя тем самым своих героев. Н-П Р не имеет спец синтаксических форм.

С К Рю ее сближает употребление м/им-й, с П Рю — сравнительная свободав передаче особенностей Ч Р:в Н-П Р м/ передаваться разл-е интонационные типы Р,в том числе разл-е констр-ции вопр-х и воскл-х предл-й; междометные предл-я, обращения, разл-е частицы, х-рные для живой разг Р, кот-ев К Р переданы быть не м/. Гораздо свободнее, чем в К, передаются в Н-П Р и разл-е фразеологические обороты и несвободные синтаксич-е модели, х-рные для живой разг Р. Н-П Р обычно представляет собой самостоят-е предл или ряд самост-х предл-й, кот-е непоср-но включаются в автор-е повествование, или продолжают один из способов передачи Ч Р, или следуют за упоминанием предмета, темы Ч Р, развивая эту тему.

В ф-ме Н-П Р чаще передаются невысказываемые мысли героя. Поэтому в таких предл-ях часто (но не всегда) употребляются такие глаголы, как__думать, вспоминать, чувствовать, жалеть, тревожиться и др. Передача предмета, темы Ч Р. Предмет Ч Р м/ быть выражен в простом предл-нии при помощи дополнений при гл-лах со значением Р или мысли.

В первой части ССП предл-я называются лишь предметы Ч Р, а во 2й — чужая Р воспроизводится в ф-ме П Р. Тема, предмет Ч Р м/ указываться в придаточной изъяснительной части, если в глав ей соответствуют указат-е слова с предлогамио, про (о том, про то).Цитация. Цитата — это дословная выдержка из какого-либо сочинения, которую автор др сочинения приводит для подтверждения или пояснения своей мысли.

Ц м/ выполнять и эмоционально-экспрессивную роль — усиливать сказанное ранее, придавать ему особенно выразительный х-р. Наконец, Ц м/ быть источ-ком, отправным пунктом рассуждения, особенно если пр-е, из кот-го она взята, явл предметом спец рассмотрения, н-р: при лит/вед-м или лингвостил-ом анализе, в сочинениях историографического х-ра.

По своей структуре Ц м/ представлять собой и одно предл (простое или сложное), и соч-е предл-й, и часть какого-либо одного предл-я, вплоть до отдельных сл/соч-й и даже слов, специфичных, ключевых для данного текста. По способам включения цитаты в автор-е высказывание выделяется нес-ко случаев: 1. Предл-я с цитатой являются двучастными (слова автора — Ц) и по своему строению и пунктуационному оформлению ничем не отличаются от предл-й с П Рю Различия между теми и другими закл-тся только в спец назначении цитат и в особой точности указания на источ-к цитируемого высказывания.

Особенно это касается цитирования в научных трудах, где источ-к цитаты обозн-тся в спец подстрочных примечаниях. Если предл, представляющее собой цитату, приводится не полностью, то на месте опущенных членов предл-я ставится многоточие.

2. Цитаты м/ включаться в текст как его отн-но самостоятельные части, без слов автора (ср. непоср-ное включение в текст Ч Р); Особый вид цитат — и по своей функции, и по своему месту в тексте — предст-ют эпиграфы. Эпиграфы помещаются перед текстом всего пр-я или его отдельных частей (глав) и служат для того, чтобы раскрыть осн мысль пр-я или его части, а также показать читателю отношение автора к изображаемому, установить глубинные связи с другими пр-ями, обнаружить то, что принято называть подтекстом пр-я. 3. Цитаты м/ вводиться в К Р. В этом случае Ц следует обычно за изъяснительным союзом и начинается со строчной буквы. 4. На источ-к при цитировании м/ указывать и специальные вводные слова и предл-я Для включения цитат в текст ф-мы цитируемых слов, н-р сущ-х, гл-лов и др. м/ изменяться.

Источник: studfile.net

Сложные предложения с разными видами связи

Сложные предложения с разными видами связи — это сложные предложения, которые состоят не менее чем из трёх простых предложений, связанных между собой сочинительной, подчинительной и бессоюзной связью.

Для понимания смысла таких сложных конструкций важно понять, как сгруппированы между собой входящие в них простые предложения.

Часто сложные предложения с разными видами связи членятся на две или несколько частей (блоков), соединённых с помощью сочинительных союзов или бессоюзно; а каждая часть по структуре представляет собой либо сложноподчинённое предложение, либо простое.

1) [ Печален я]: [со мною друга Нет ], (с кем долгую запил бы я разлуку), (кому бы мог пожать от сердца руку и пожелать весёлых много лет) (А. Пушкин).

Это сложное предложение с разными видами связи: бессоюзной и подчинительной, состоит из двух частей (блоков), связанных бессоюзно; вторая часть раскрывает причину того, о чём говорится в первой; I часть по структуре представляет собой простое предложение; II часть — это сложноподчинённое предложение с двумя придаточными определительными, с однородным соподчинением.

2) [Переулок был весь в садах ], и [у заборов росли липы, бросавшие теперь, при луне, широкую тень], (так что заборы и ворота на одной стороне совершенно утопали в потёмках) (А. Чехов).

Это сложное предложение с разными видами связи: сочинительной и подчинительной, состоит из двух частей, связанных сочинительным соединительным союзом и, отношения между частями перечислительные; I часть по структуре представляет собой простое предложение; IIчасть — сложноподчинённое предложение с придаточным следствия; придаточное зависит от всего главного, присоединяется к нему союзом так что.

В сложном предложении могут быть предложения с различными видами союзной и бессоюзной связи

К ним относятся:

1) сочинение и подчинение.

Например: Солнце закатилось, и ночь последовала за днем без промежутка, как это обыкновенно бывает на юге (Лермонтов).

( И – сочинительный союз, как – подчинительный союз.)

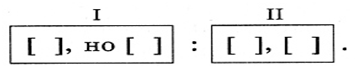

Схема этого предложения:

2) сочинение и бессоюзная связь.

Например: Уже давно село солнце, но лес еще не успел стихнуть: горлинки журчали вблизи, кукушка куковала в отдаленье (Бунин).

( Но – сочинительный союз.)

Схема этого предложения:

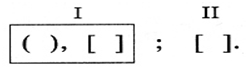

3) подчинение и бессоюзная связь.

Например: Когда он проснулся, уже всходило солнце; курган заслонял его собою (Чехов).

( Когда – подчинительный союз.)

Схема этого предложения:

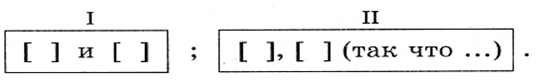

4) сочинение, подчинение и бессоюзная связь.

Например: В саду было просторно и росли одни только дубы; они стали распускаться только недавно, так что теперь сквозь молодую листву виден был весь сад с его эстрадой, столиками и качелями.

( И – сочинительный союз, так что – подчинительный союз.)

Схема этого предложения:

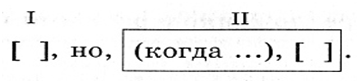

В сложных предложениях с сочинительной и подчинительной связью рядом могут оказаться сочинительный и подчинительный союзы.

Например: Весь день стояла прекрасная погода, но , когда мы подплывали к Одессе, пошел сильный дождь.

( Но – сочинительный союз, когда – подчинительный союз.)

Схема этого предложения:

Знаки препинания в предложениях с разными видами связи

Для того чтобы правильно расставить знаки препинания в сложных предложениях с разными видами связи, необходимо выделить простые предложения, определить тип связи между ними и выбрать соответствующий знак препинания.

Как правило, между простыми предложениями в составе сложного с разными видами связи ставится запятая.

Например: [С утра на солнце деревья покрылись роскошным инеем] , и [так продолжалось часа два] , [потом иней исчез] , [солнце закрылось] , и [день прошел тихо, задумчиво , с капелью среди дня и аномальными лунными сумерками под вечер].

Иногда два, три и более простых предложения наиболее тесно связываются друг с другом по смыслу и могут быть отделены от других частей сложного предложения точкой с запятой. Чаще всего точка с запятой бывает на месте бессоюзной связи.

Например: (Когда он проснулся), [уже всходило солнце] ; [курган заслонял его собою]. (Предложение сложное, с разными видами связи: с бессоюзной и союзной связью.)

На месте бессоюзной связи между простыми предложениями в составе сложного возможны также запятая, тире и двоеточие, которые ставятся по правилам расстановки знаков препинания в бессоюзном сложном предложении.

Например: [Уже давно село солнце] , но [еще лес не успел стихнуть] : [горлинки журчали вблизи] , [кукушка куковала в отдаленье]. (Предложение сложное, с разными видами связи: с бессоюзной и союзной связью.)

[Лев Толстой увидел сломанный репейник] – и [вспыхнула молния] : [появился замысел изумительной повести о Хаджи-Мурате] (Пауст.). (Предложение сложное, с разными видами связи: сочинительной и бессоюзной.)

В сложных синтаксических конструкциях, распадающихся на крупные логико-синтаксические блоки, которые сами по себе являются сложными предложениями или в которых один из блоков оказывается сложным предложением, на стыке блоков ставятся знаки препинания, указывающие на взаимоотношения блоков, при сохранении внутренних знаков, поставленных на своем собственном синтаксическом основании.

Например: [Кусты, деревья, даже пни мне тут так хорошо знакомы], (что дикая вырубка мне стала как сад) : [каждый куст, каждую сосенку, елочку обласкал], и [они все стали моими], и [это всё равно что я их посадил], [это мой собственный сад] (Пришв.) – на стыке блоков стоит двоеточие; [Вчера вальдшнеп воткнул нос в эту листву], (чтобы достать из-под нее червяка) ; [в это время мы подошли], и [он вынужден был взлететь, не сбросив с клюва надетый слой листвы старой осины] (Пришв.) – на стыке блоков стоит точка с запятой.

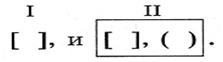

Особые трудности вызывает постановка знаков препинания на стыке сочинительного и подчинительного союзов (или сочинительного союза и союзного слова). Их пунктуационное оформление подчиняется законам оформления предложений с сочинительной, подчинительной и бессоюзной связью. Однако при этом выделяются и особого внимания требуют предложения, в которых несколько союзов оказываются рядом.

В подобных случаях запятая между союзами ставится, если дальше не следует вторая часть двойного союза то, так, но (в таком случае придаточное предложение может быть опущено). В других случаях запятая между двумя союзами не ставится.

Например: Надвигалась зима, и , когда ударили первые морозы, жить в лесу стало тяжело. — Надвигалась зима, и когда ударили первые морозы, то жить в лесу стало тяжело.

Можешь мне позвонить, но , если ты не позвонишь сегодня, завтра мы уедем. – Можешь мне позвонить, но если ты не позвонишь сегодня, то завтра мы уедем.

Я думаю, что , если ты будешь стараться, у тебя всё получится. – Я думаю, что если ты будешь стараться, то у тебя всё получится.

Синтаксический разбор сложного предложения с разными видами связи

Схема разбора сложного предложения с разными видами связи

1. Определить тип предложения по цели высказывания (повествовательное, вопросительное, побудительное).

2. Указать вид предложения по эмоциональной окраске (восклицательное или невосклицательное).

3. Определить (по грамматическим основам) количество простых предложений, найти их границы.

4. Определить смысловые части (блоки) и вид связи между ними (бессоюзная или сочинительная).

5. Дать характеристику каждой части (блока) по строению (простое или сложное предложение).

6. Составить схему предложения.

ОБРАЗЕЦ РАЗБОРА СЛОЖНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ С РАЗНЫМИ ВИДАМИ СВЯЗИ

[Вдруг навалился густой туман], [как будто стеной отделил он меня от остального мира], и, (чтобы не заблудиться ), [я решил вернуться на тропинку], (которая, по моим соображениям, должна была находиться слева и сзади) (В. Арсеньев).

Предложение повествовательное, невосклицательное, сложное, с разными видами связи: бессоюзной, сочинительной и подчинительной, состоит из трёх частей, связанных бессоюзно (I и IIчасти) и сочинительным соединительным союзом и (II и III части); I часть — простое предложение, II часть — простое предложение, III часть — сложноподчинённое предложение с двумя придаточными (цели и определительным) с параллельным подчинением. Придаточное цели зависит от всего главного предложения, отвечает на вопрос с какой целью?, присоединяется союзом чтобы. Придаточное определительное зависит от существительного тропинку, отвечает на вопрос какую?, присоединяется союзным словом которая.

Источник: videotutor-rusyaz.ru

Сложные предложения: типы сложных предложений. Типы связи в сложном предложении

Умение правильно отличать сложные предложения, типы сложных предложений во многом определяет навык корректно употреблять знаки препинания. От того, какая связь присутствует между частями, зависит и сам знак препинания, ведь не секрет, что, помимо запятой, можно употреблять двоеточие, тире или точку с запятой. О том, как правильно различать типы сложных предложений, и поговорим в статье.

Предложение простое и сложное

Предложение – это основная синтаксическая единица любого языка. Именно при помощи них люди не только разговаривают, но и думают, пишут. Изучением предложений занимается синтаксис. Эта часть языковой науки определяет простые и сложные предложения, типы сложных предложений. Этот раздел также показывает, как происходит связь слов в синтаксические единицы.

Изучая синтаксис, человек развивает свою речь: она становится богатой, точной, стройной и выразительной. Действительно, можно говорить, используя простые предложения, но совершенно другое – применять сложные синтаксические конструкции, окрашенные сравнениями, развернутыми метафорами.

Тесно примыкает к синтаксису пунктуация. Центром ее ведения является умение корректно использовать знаки препинания. Это очень важно, ведь таким образом мысли пишущего становятся четкими и понятными.

Типы предложений

Предложения в русском языке разделяются на простые и сложные. Главный определяющий фактор здесь – количество грамматических основ. Если она одна – предложение простое. К примеру: «Осень окрасила улицы разноцветными листьями». (подлежащее – осень, сказуемое – окрасила, соответственно, предложение простое). Совсем иное дело, если у предложения более одной основы.

В таком случае оно относится к сложным: «Осень окрасила улицы разноцветными листьями, но буйство это продлится недолго». Подлежащее №1 — осень, сказуемое №1 — окрасила; подлежащее №2 — буйство, сказуемое №2 — продлится. Таким образом, в данном примере предложение сложное.

Не нужно путать сложное и осложненное предложение. Часто за вторую грамматическую основу принимают однородное сказуемое. Например: «Осень насупила и окрасила улицы разноцветными листьями». Данное предложение простое, осложненное однородными сказуемыми: наступиса, окрасила.

Простые предложения: отличия и характеристики

Все типы простых и сложных предложений разграничиваются по двум параметрам: цели высказывания и интонации. Первый подразумевает синтаксические единицы повествовательные, вопросительные и побудительные. Интонационно выделяют невосклицательные и восклицательные предложения.

Предложения простые, в свою очередь, разграничивают по нескольким параметрам.

- Распространенные и нераспространенные. Здесь обращаем внимание на наличие второстепенных членов. «Котята играют». – «Милые котята играют на лужайке перед домом». Первое предложение нераспространенное, здесь только подлежащее (котята) и сказуемое (играют). Во втором же случае предложение распространенное: при той же грамматической основе есть и обстоятельства (на лужайке, перед домом) и определение (милые).

- Односоставные и двусоставные. Первые имеют только один из главных членов: «Мне не выйти из дома». Здесь в наличии только сказуемое выйти.

- Осложненные и нет. Осложняться простое предложение может обособленным определением, дополнением или обстоятельством: «Человек, читающий книги, всегда будет интересным собеседником». «Читающий книги» – обособленное определение, выраженное причастным оборотом. Кроме того, однородные члены, вводные слова и конструкции, сравнительные обороты также делают предложение осложненным.

- Полные и неполные. Последние не имеют в составе какого-либо члена, главного либо второстепенного. Вне контекста их смысл непонятен.

Деление сложных предложений в зависимости от типа связи

Типы связей частей сложного предложения и слов в словосочетании — сочинительная и подчинительная. Рассмотрим их в контексте сложного предложения.

Если две части предложения равнозначны, между ними не напрашивается вопрос – перед нами сочинительная связь. Она выражается с помощью сочинительных союзов и интонационно.

Если одна из частей зависит от другой, мы легко можем задать между ними вопрос, то имеет место подчинительная связь. Она реализуется с помощью подчинительных союзов, союзных слов и интонационно.

Только интонационно связаны части, которые имеют в составе бессоюзные сложные предложения. Типы сложных предложений подробно рассмотрим ниже.

Сложносочиненное предложение

Части в сложносочиненном предложении (далее ССП) связаны между собой как интонационно, так и с помощью сочинительных союзов. Последние делятся на три группы: соединительные, разделительные и противительные.

Соответственно, будут выделяться следующие типы сложных предложений:

- ССП с соединительными союзами. Самые распространенные – и, да, да и, а (равное по значению и), также, тоже. Эти предложения передают чаще значение времени, одновременность или последовательность действий. Например, предложение: «На небе появилась черная туча, и лишь через минуту блеснула молния». Здесь последовательность событий оформлена не просто с помощью союза и, она еще больше усилена обстоятельством времени: через минуту. Также ССП с соединительными союзами могут обозначать значение причины или следствия: «Я закаляюсь каждое утро, и поэтому болезни мне чужды». Причинное значение усилено обстоятельством поэтому.

- В ССП с противительными союзами (но, а, да (равное по значению но), зато, однако) одно событие или явление противостоит другому. «Мы все говорим на разных языках, но горе и счастье люди выражают одинаково». В подобных предложениях часто к сочинительному союзу присовокупляется частицы же, только либо частица же вообще используется без союза: «Только песне нужна красота, красоте же песен не надо» (И. Бунин).

- Разделительные союзы или, либо, то-то и другие образуют еще один тип сложносочиненных предложений. Они выражают значения чередования или возможности какого-либо события: «То ли я сплю, то ли все происходит на самом деле» (вариативность события). «То снег идет, то ветер воет, то буран метет».

Сложноподчиненное предложение

Совсем иное дело — сложноподчиненные предложения. Типы сложных предложений этого вида разнообразны. Однако всех их объединяет существование двух неравноправных частей: главной и придаточной. От первой мы легко можем задать вопрос к другой. «Нужно читать только те произведения, которые воспитывают и учат думать». Первая часть – главная. Зададим вопрос: «К»акие книги?

Ответом будет вторая часть, соответственно, она придаточная.

Примечательно, что не всегда придаточное предложение стоит после главного. Оно может стоять и перед ним: «Если выйдем пораньше, мы успеем занять лучшие места». Также придаточное предложение может «затеряться» внутри главного. «Ветви ивы, которые слегка тронул морозец, были по-осеннему прекрасны». Следует помнить, что придаточное предложение всегода отделяется от главного запятыми.

В зависимости от значения выделяют различные сложные предложения. Типы сложных предложений с подчинительной связью будут определяться придаточными, входящими в его состав:

- Подлежащные придаточные.

- Сказуемые придаточные.

- Определительные придаточные.

- Придаточные дополнительные.

- Придаточные обстоятельственные.

Бессоюзное сложное предложение

Бывают такие типы связей частей сложного предложения, когда их зависимость друг от друга передается только с помощью смысла и интонации. В таком случае речь идет о бессоюзных сложных предложениях. Из определения явствует, что ни подчинительных, ни сочинительных союзов здесь нет. Знаки препинания, а также разные типы сложных предложений безличных определяются лишь смысловыми значениями.

Запятые в подобных синтаксических единицах ставятся крайне редко. Чаще – двоеточие и тире. Первое ставится в случае наличия во второй части значения причины. «Я пойду пешком: так будет лучше для всех». Также следует поставить двоеточие, если имеется значение пояснения или дополнительный смысл.

Тире же ставится, если вторая часть обозначает противопоставление: «Дерево растет – мужик рубит». Сравним: «Дерево растет, а мужик рубит». Либо время, условие, следствие.

Предложение с различными видами связи

Существует еще один вид сложных предложений, вмещающий в себя перечисленные выше – это сложное предложение с разными типами связи. Оно представляет собой несколько блоков, соединенных сочинительной связью или бессоюзно.

Чтобы лучше разобраться в этом типе синтаксических единиц, разберем пример. «Некоторые утверждают, что жажда воспоминаний приходит с возрастом, — я думаю, что они ошибаются». Разберем типы связи в сложном предложении. Здесь два блока, представляющие собой сложноподчиненные предложения. Между ними – бессоюзная связь, выраженная значением противопоставления, поэтому ставится тире. Итак, первый блок заканчивается на слове возрастом, далее – второй блок.

Источник: fb.ru