Довольно часто, заказывая разработку отраслевого или специализированного программного решения, клиент может только подозревать, какой результат в итоге получит. Ведь IT – это нечто неосязаемое. Оценить, удачно ли решение хотя бы в какой-то мере, можно только по результатам его разработки и внедрения.

По какой причине заказные разработки или готовые компьютерные программы не оправдывают ожидания заказчиков? Что сложного в направлении создания IT-проекта может быть? Попробуем найти ответы на эти вопросы.

Если сделать некоторое разделение проблем при реализации IT-проектов, то можно выделить четыре наиболее яркие категории:

- Проблемы технического характера,

- Проблемы «человеческого фактора»,

- Проблема «плохого» IT-решения,

- Проблема взаимодействия компании-заказчика и разработчика.

Технические проблемы

Здесь стоит говорить о нехватке системных ресурсов в автоматизируемой организации (или о несоответствии их требованиям программы):

Проблемы в IT-бизнесе сегодня — Давид Браун

- компьютеров,

- офисной сети,

- средств связи.

Нередко в распоряжении компании-заказчика просто нет тех технических средств, которые позволили ли бы программе работать корректно. Банальная нехватка места на сервере – уже причина того, что IT-решение просто не получится использовать.

Справедливости ради стоит сказать, что сложность решения проблем технического характера достаточно низкая. Решается она путём модернизации оборудования. Здесь же нужно отметить, что мешает внедрению компьютерной программы данная проблема сильно.

Ведь если речь идёт о работе в условиях ограниченного бюджета или если обосновать необходимость покупки нового оборудования не удаётся (перед высшим руководством компании, например), то ситуация приобретает сложный характер. Пока согласовываются все моменты покупки нового оборудования, его замены и тому подобное, теряется время, которое является, пожалуй, самым ценным фактором применительно к понятию «автоматизация». В итоге компания не может приступить к процедуре налаживания работы на некоторых участках, созданию порядка в ведении бизнеса или учёте.

Как ни странно, но следующую сложность при реализации IT-проектов также стоит относить к категории технических проблем. Речь идёт о наличии и уровне подготовки IT-персонала компании-заказчика. Например, довольно часто системный администратор не знает специфики внедряемой программы и потому затрудняется её поддерживать.

Вообще понятие «системный администратор» в последние 10-15 лет стали сильно упрощать. Сотрудник, который может сделать дефрагментацию диска, переустановить систему – уже гордо зовётся «системным администратором». На самом деле, роль этого специалиста в жизни компании, которая, к тому же, приняла решение об автоматизации деятельности, должна быть гораздо важнее. Это должен быть сильный специалист, с широким спектром знаний в области IT и способностью довольно быстро понимать специфику ПО. Применительно к отраслевым рынкам это очень важно.

Что с IT в 2023? Про работу можно забыть? Анализ IT рынка

Также нужно отметить, что сами пользователи и операторы программы бывают недостаточно подготовлены для работы с системными функциями (импортом данных, например). То есть они теряются при виде нового ПО. Конечно, путём обучения можно эту проблему решить, но здесь виной всему и нежелание учиться чему-то новому (об этом поговорим чуть позже).

Впрочем, компьютерная грамотность сотрудников отечественных компаний порой является крайне низкой. Сложность решения проблемы, связанной с уровнем подготовки IT-персонала, можно охарактеризовать как среднюю. Решается она путём обучения системного администратора или другого IT-специалиста.

Здесь, безусловно, руководству нужно идти на встречные шаги, выделять бюджет и время на обучение сотрудников, не пускать этот процесс на самотёк. Внедрению компьютерной программы упомянутая выше категория проблем мешает заметно (средне). В случае выделения бюджета компания-заказчик программного решения может обратиться за помощью к компании-разработчику. Как правило, солидные IT-компании, наряду с возможностью разработки специализированного ПО, обладают и достаточным опытом, знаниями, навыками и даже некими педагогическими способностями для обучения персонала.

Проблемы «Человеческого фактора»

Выше мы затронули проблему, связанную с IT-персоналом, но исключительно с точки зрения профессионализма и компьютерной грамотности. Лишь вскользь было упомянуто о нежелании сотрудников обучаться новому. Остановимся подробнее на этом. Итак, пожалуй, самые сложные проблемы, о которых стоит сказать, следующие:

- нежелание перемен со стороны сотрудников автоматизируемой компании,

- необходимость выполнять двойную работу сотрудниками автоматизируемой организации первое время,

- непонимание того, что впоследствии программа будет реально помогать в работе,

- страх незаменимых сотрудников стать ненужными,

- невозможность обучения работе в программе, т.к. сотрудники компании могут быть людьми «старой закалки» (к примеру, пенсионного возраста).

Перемены пугают почти всегда. Хорошие ли они, плохие ли они – неважно. Новое, неизведанное, то, чего раньше никогда не было, обычно сотрудников вводит в какой-то ступор, хотя объективно поводов для беспокойства может и не быть. Как правило, распространённая точка зрения такова: «Мы и так много работали, хорошо себя чувствовали, получали заработную плату, а тут какая-то программа».

Сюда же можно отнести и непонимание того, что программа далее будет реально помогать в работе, что она не бремя и не груз (во всяком случае, если это качественная отраслевая разработка), а, наоборот, помощник. В общем-то, здесь есть как мотивы просто несерьёзного отношения к делу или поверхностного понимания роли ПО в жизни компании, так и более серьёзные предпосылки для нежелания осваивать программу. Например, очень часто специализированное решение помогает выявить недобросовестного сотрудника, который работает так, как удобно ему, а не компании. Конечно, для него внедрение программы, которая призвана навести порядок, нежелательно.

Что касается выполнения двойной работы: здесь имеется в виду, что на первых порах внедрения программы сотрудникам необходимо организовывать свою работу по двум сценариям. А именно: по старому сценарию, который был принят в компании (например, продолжать заполнять электронные таблицы), и по новому, который заложен в программу.

Ещё один момент: состав пилотной группы, сотрудники которой вводят данные в программу, может меняться. Допустим, сотрудники уже ввели данные в программу, были готовы начать работать с этими данными дальше, но вот кто-то из них уволился, а это значит, что новый сотрудник должен вновь осваивать этот участок работы, учиться вводить данные. Не исключено, что сначала новый сотрудник не будет понимать, как работать с программой, тогда им нужно будет несколько раз поработать над определённой задачей, но всё это этапы так называемой притирки. Ничего страшного в них нет.

Незаменимые сотрудники тоже компьютерные программы не жалуют. Им довольно лихо удаётся записывать всё в ежедневник, только они знают того самого Ивана Иваныча, который им сможет поставить материалы или оборудование со скидкой, только им известен телефон той самой фирмы, которая вовремя выполнит заказ.

Иными словами, они работают так, как привыкли, у них есть доля мнимой, на самом деле, власти. В программу же нужно будет внести и контакты Ивана Иваныча, и все записи из ежедневника и всё остальное. И, по большому счёту, работать нужно будет так, как предусмотрено программой. Ведь опытные разработчики закладывают в программы логику, методики, на которых и базируются бизнес-процессы компании.

Сотрудники же «старой закалки» — кадры, как правило, ценные. Часто на уровне начального понимания компьютера у них возникают сложности. Теоретически обучать работе в программе таких сотрудников возможно, но говорить о том, что это просто, не приходится.

Конечно, это не значит, что сотрудника, который реально полезен для компании и посвятил ей много лет трудовой деятельности, нужно увольнять. Обычно программы, которые разработаны на основании потребностей пользователей, понимании специфики работы компании, имеют интуитивный интерфейс. Поэтому хотя бы минимальное понимание работы в программе возможно практически для любой категории пользователей.

Сложность решения проблем, связанных с человеческим фактором, можно отнести к категории средних. Решается данная группа проблем путём проведения разъяснительной работы со стороны руководства и разработчика. При этом наличие таких проблем внедрению программы мешает сильно. Поскольку общее настроение коллектива, халатность и понимание того, что руководство «ничего не сделает», очень расслабляет и на работу в программе, конечно, не настраивает.

Отдельно хотелось бы выделить проблему, которую можно классифицировать как саботаж. Выражается эта проблема в явном нежелании сотрудников работать в программе, пропаганда негативной точки зрения на автоматизацию. То есть, если выше названные проблемы как бы вялотекущие и при должном купировании могут решиться быстро, то проблема саботажа не так безобидна.

Сложность решения этой проблемы очень высока. Как правило, требуется принятие ряда мер по мотивации сотрудников, принятию других административных решений, порой поиск нового персонала. В такой ситуации дело может дойти до полной кадровой перестановки в компании, поэтому принимать меры нужно заблаговременно, чтобы не допустить этого. Внедрению программы саботаж мешает сильнее, чем что бы то ни было.

Проблема «плохого» IT-решения

Компьютерные программы, так же, как и еда, одежда, обувь, техника бывают плохими – это правда. Здесь важно понимать, что универсального решения не бывает, решения должны быть отраслевыми. То есть, если отрасль строительная – значит программа должна быть ориентирована на нужды строительных компаний.

Многие разработчики же хотят охватить рынок по максимуму, разработав единое программное решение, которое и строительной компании и медицинской, будет, что называется, впору. Так не бывает. Во всяком случае, если речь идёт действительно о средстве автоматизации, ERP-системе, а не о текстовом редакторе, например.

Решается такая проблема просто – путём внедрения специализированного отраслевого решения, а не программы «для всех типов компаний». Впрочем, внедрению какой бы то ни было программы проблема данного свойства сильно не мешает. Со временем доработать программу под нужды организации возможно, если заказчик согласен ждать месяцы и даже годы и платить за это.

Заметим, что существуют программы, которые не имеют отраслевой специфики. К примеру, это программы для ведения бюджетирования. Разработчики таких программ открыто говорят о том, что у них есть некоторый «каркас» программы, который далее можно наполнить новым функционалом. Однако в этом случае клиент должен быть готов к тому, что его индивидуальное решение будет создаваться некоторое время, нужно будет совместно с разработчиком согласовывать техническое задание на него, продумывать все детали.

Стоит сказать, что отраслевая направленность программы тоже не даёт стопроцентной гарантии удачного внедрения. Это лишь один из факторов, который должен добросовестно учитывать разработчик. Плюс ко всему, разработчик должен быть готов к быстрому, динамическому развитию программы. Например, в условиях меняющегося рынка, кризисных ситуациях, да и вообще в целом это очень важно.

Та же самая строительная отрасль меняется настолько стремительно, что программа, которая три года не менялась вообще, не было выпущено никаких релизов, уже не может называться актуальным инструментом для ведения бизнеса. Сложность решения этой проблемы высока. Ведь медленное развитие программы делает её заведомо неактуальной в современной рыночной ситуации, ненужной.

Скорее всего, просто методом естественного отбора такая программа из продажи исчезнет, став своего рода гужевой повозкой в мире автомобилей. Парадоксально, но внедрению данная проблема совершенно не мешает, потому что является отложенной и выявится лишь в дальнейшем. Но заказчик должен понимать, что если программу не собираются развивать, то смысл её приобретения и внедрения практически отсутствует.

Проблема взаимодействия компании-заказчика и разработчика

Применительно к отраслевым программным решениям, независимо от того, заказные ли это разработки или тиражные программы, заказчик и разработчик должны находиться в постоянном контакте и профессиональном диалоге. Часто IT-проект обречён на неудачу, потому что заказчик не понимает, какой результат должен получиться, не может поставить задачу разработчику.

Связано это с тем, что заказчик и разработчик говорят на разных языках. Также изменение рыночной ситуации может повлиять на актуальность IT-проекта. Сложность решения данной проблемы средняя. Со стороны заказчика нужно сделать следующее: назначить ответственных за внедрение сотрудников, освободив их от части их прямых обязанностей для лучшего освоения программы.

Со стороны разработчика требуется привлечение специалистов, знающих специфику отрасли. Возможно, следует привлечь экспертов извне, проконсультироваться с представителями выбранной отрасли и только затем предпринимать шаги по созданию IT-проекта. Внедрению, конечно, названная проблема мешает в значительной степени.

Расплывчатая стоимость системы тоже является камнем преткновения между компанией-разработчиком IT-проекта и компанией-заказчиком. Дело в том, что немногие компании-разработчики могут обеспечить пакетность услуг, обозначить конкретную стоимость системы и услуг по её внедрению (в процессе внедрения могут быть выявлены различные нюансы в построении бизнес-процессов компании-заказчика).

На отраслевом рынке B2B – это явление, по сути, стандартное. Ответить на вопрос: «Сколько это стоит?» не могут многие разработчики. Дело в том, что иногда даже в готовое решение заказчик хочет добавить новый функционал, который будет ориентирован на специфику его компании.

Соответственно, если такая возможность у исполнителя есть, то это будет расцениваться как дополнительная работа. Сложность решения этой проблемы довольно низкая. Достаточно прийти к компромиссному решению между заказчиком и исполнителем (поговорить о скидках, рассрочках платежей и так далее). Внедрению же она мешает сильно, т.к. из-за минимальных недоговорённостей процесс внедрения может быть прерван на полпути.

Вот каким образом видятся нам проблемы при реализации IT-проектов и способы их решения. Важно то, что хороший разработчик должен стремиться к тому, чтобы клиент был понят. Не стоит реагировать на каждую просьбу клиента положительным ответом. Очень часто клиент только думает, что ему нужно «это», а ему, на самом деле, нужно «то».

Источник: dzen.ru

Проблемы бизнеса в it сфере

Сегодня уже невозможно вести бизнес без ИТ. Но здесь, как и в любой сфере, существуют болевые точки, которыми надо заниматься. Иначе компания рискует деньгами, лояльностью клиентов и собственным ростом.

Наша практика работы с разными ИТ-системами выявила пять таких точек – основных проблем, требующих внимания руководителя бизнеса. Как можно эффективно управлять ИТ, не являясь специалистом в этой сфере? Давайте разберемся.

Отсутствие у ИТ-специалистов компетенций для устранения неисправностей

Сотрудник, который давно работает в компании, особенно ценен для руководителя. Но в ИТ-сфере – это скорее минус. Взаимодействуя с одной и той же инфраструктурой, специалист не развивается. Поэтому при появлении новой неисправности или во время модернизации он зачастую не справляется – нет практики.

Для решения этого вопроса есть два пути.

- Регулярно вкладывать деньги в развитие ИТ-сотрудников. При этом надо понимать, что большинство проблем, решению которых они обучаются, могут никогда не произойти. По сути – это страховка.

- Взаимодействовать с ИТ-компанией, специалисты которой могут подключиться к решению нетривиальной задачи.

Если вы выбираете обучение, подписывайте со своими сотрудниками ученические договоры, где они обязуются отработать в компании определенное время или оплатить расходы.

Все сервисы и компании, связанные с релокацией, на одной карте

Критические простои, связанные с выходом оборудования из строя

Такое происходит даже в компаниях с развитой инфраструктурой и с компетентными ИТ-руководителями. Серьезные риски возникают, если из проектов в целях экономии исключается оборудование, отвечающее за безопасность и надежность системы.

Фото: Unsplash

У одного из наших клиентов была ситуация, когда пришлось экстренно восстанавливать ИТ-инфраструктуру из-за такой экономии. За два дня простоя склада компания понесла огромные убытки. Уровень потерь оказался на несколько порядков выше, чем стоимость нереализованного заранее решения.

Чтобы управлять этой болевой точкой, относитесь к собственным решениям критично, тщательно сопоставляйте риски и затраты.

Мелкие сбои на рабочих местах и скорость их устранения

Рабочие места сотрудников – головная боль рядовых системных администраторов. Часто источник сбоев – отсутствие системы безопасности и разграничения прав пользователей.

А вот низкая скорость их устранения связана с тремя факторами:

- не определена очередность выполнения заявок и неправильно расставлены приоритеты;

- нет системы мониторинга, позволяющей заранее предвидеть проблемы на местах;

- низкая квалификация системных администраторов – зачастую ИТ-служба просто не знает, как решить проблему, а за помощью обратиться не к кому. Сначала они «гуглят»… Потом пробуют… На поиск решения может уйти целый день вместо 15 минут.

В результате сисадмины в авральном режиме бегают по офису и «героически» спасают ситуацию. Особенно это характерно для бухгалтерии в периоды отчетности.

Поставьте ИТ-подразделению четыре простые задачи:

- установить антивирусы на ПК сотрудников и разграничить права пользователей;

- установить систему ИТ-мониторинга, заранее оповещающую о проблемах;

- использовать help desk – систему, определяющую приоритеты и контролирующую их исполнение;

- разделить список ИТ-проблем на те, которые они могут решить своими силами и те, где понадобятся внешние специалисты.

Эти действия сведут количество сбоев к нулю и сделают ИТ-обслуживание плановым.

Скорость работы основных бизнес-приложений (особенно 1С)

В России активнее других используется 1С. Это легкомодифицируемое бизнес-приложение. Отдел продаж, склад, бухгалтерия – все просят что-то туда «дописать». Постепенно количество надстроек превышает допустимое, и вся система начинает «тормозить». А когда документ на ПК открывается дольше полутора секунд – это вызывает раздражение пользователя, в результате производительность труда падает в разы.

У проблемы два источника:

- некомпетентность специалистов 1С, которые что-то наделали в коде и забыли оптимизировать;

- слабое серверное оборудование, которое не может обеспечить правильную скорость работы постоянно обновляемой 1С.

Управлять этим можно только с помощью компетентных специалистов извне. Главное – определить реальный источник проблемы.

Фото: Unsplash

Если дело в мощности – не нужно откладывать решение. Существует иллюзия, что покупка серверов – это космические затраты. Но, на самом деле, подобрать недорогой вариант под конкретную задачу очень легко.

Например, Целлюлозно-бумажному комбинату «Волга», с которым мы сотрудничаем уже более десяти лет, требовалось нарастить производительность СХД (системы хранения данных) в связи с внедрением новой ERP-системы (программного обеспечения для планирования ресурсов предприятия). В результате документы стали открываться не за пять секунд, а за одну, и производительность труда выросла пропорционально.

Длинные сроки принятия решений по закупке оборудования и комплектующих

Характерная болевая точка для компаний, использующих систему бюджетирования и закупок, но не имеющих своего запаса запчастей. Согласования могут длиться несколько дней и даже месяцев. В результате оборудование простаивает, нарушая бизнес-процессы.

И снова два варианта решений – на ваш выбор.

- Стандартизация парка оборудования: например, все ПК в компании должны быть от одного производителя. Тогда запчасти подходят практически ко всему, а значит, вы можете легко содержать склад.

- Заключение договора на обслуживание внешней сервисной компанией.

Чем заняться в первую очередь?

Итак, узкие места обозначены. Но остается вопрос приоритетов – за какие проблемные участки нужно взяться немедленно, а что отложить?

Зависит от сферы. На чем вы зарабатываете деньги? Выделите процессы, остановка которых приведет к невозможности вести бизнес или к финансовым потерям. Например:

- для дистрибуторской компании критичны программы складского учета и распечатка документов, сопровождающих отгрузку;

- для интернет-магазина – важны работа сайта и возможность принимать заявки, в том числе по телефону;

- для онлайн-банка критичен устойчивый доступ клиентов к личным кабинетам и сохранность данных.

В нашей компании невозможность приема и отгрузки оборудования, то есть работа склада, – это потеря текущих доходов. Проблема на рабочих местах менеджеров по продажам и невозможность отправлять коммерческие предложения – потеря доходов будущих. А вот если «упадет» сайт, это никак не повлияет ни на прибыль, ни на репутацию.

Определение бизнес-процессов, критичных с точки зрения дохода, позволит вам легко планировать бюджет, ставить задачи ИТ-подразделению и взаимодействовать с вашим системным интегратором, чтобы наращивать прибыль за счет ИТ-технологий.

Источник: rb.ru

Насущные проблемы IT-менеджмента. Где искать выход?

Зависимость бизнеса от информационных технологий похлеще наркотической: вытащи из компании функцию IT — и наблюдай, как от привычной структуры остаются одни руины. Именно поэтому компании необходима понятная . Она облегчит жизнь и боссу, и сотрудникам. О том, как формулируется такой документ, рассказывает Андрей Недолужко.

В последние годы все больше компаний понимает важность стратегического управления, и нередко перед руководителем ставится задача разработать компании. С другой стороны, мне как консультанту по управлению в своей практике постоянно приходится сталкиваться с компаниями, где развитие информационных технологий напоминает брожение в темноте без фонаря, что приводит к постоянному натыканию на стены и набиванию шишек.

Например, приобретается продукт по автоматизации , который хорошо разрекламирован на рынке или стоит относительно дешево. Покупают его в надежде, что он поможет решить целый ряд управленческих проблем, а на самом деле потом оказывается, что компании нужна совсем другая система. В конечном итоге тратится много средств, времени, а также нервов персонала. А результата нет.

Как правило, основной причиной проблем становится именно отсутствие четко сформулированной компании и ее увязки с целями бизнеса и смежными областями знаний, такими как и . Они — связующие звенья между бизнесом и IT. На этом факте необходимо акцентировать внимание, так как грамотная вытекает из четкого представления практических задач управления. В этой статье приводится пример компании с некоторыми комментариями. Этот пример может служить образцом для формализации любой компании и выработки взаимопонимания между и руководителями компании (знаем, куда идем, чего хотим, что в какой последовательности делаем, как делаем, какие ресурсы нам нужны, то есть знаем все необходимое для получения наибольшего эффекта от использования IT при минимуме затрат).

Основные элементы стратегии таковы: миссия, видение, стратегическая возможность, стратегическая цель Но речь идет не о разработке стратегии организации в целом, а лишь об одном из ее элементов — стратегии в области IT, которая, однако, несомненно, должна быть связана с общей стратегией.

Основная цель

Современные методы и подходы в управлении IT любой крупной компании рассматривают как полноценное , участвующее как в повседневной оперативной деятельности, так и в достижении стратегических целей бизнеса. Этого требует один только факт, что мы живем уже не в индустриальную эпоху, а в эпоху информационную. Подобный вывод позволяет сформулировать основную цель :

Увеличение прибыли и капитализации компании посредством внедрения и применения современных информационных технологий и стандартов в области управления IT.

Эта формулировка показывает всем заинтересованным сторонам, то есть владельцам, , всему персоналу компании, который использует информационные технологии, и непосредственно , в каком направлении должны развиваться информационные технологии, чтобы принести наибольшую пользу компании. Постановка такой цели — определяющая для разработки , которая станет неотъемлемой частью общей .

Видение

Следующий шаг — определение видения, то есть того, каким должен стать , чтобы достижение основной цели стало реальностью. Видение — это точка, в которой руководитель стремится концентрировать внимание и энергию персонала , чтобы развиваться в правильном направлении. Его можно сформулировать в виде одного емкого определения:

— надежный поставщик качественных, современных , способствующих решению оперативных и стратегических задач других подразделений компании и бизнеса в целом.

Таким образом, будущая организация работы заключается не только в обеспечении надежного и бесперебойного функционирования всех элементов компании, а также в реализации , которые должны привести к победе в конкурентной борьбе, выйти на новые рынки или усовершенствовать сервис для клиентов компании.

Дерево целей в области IT

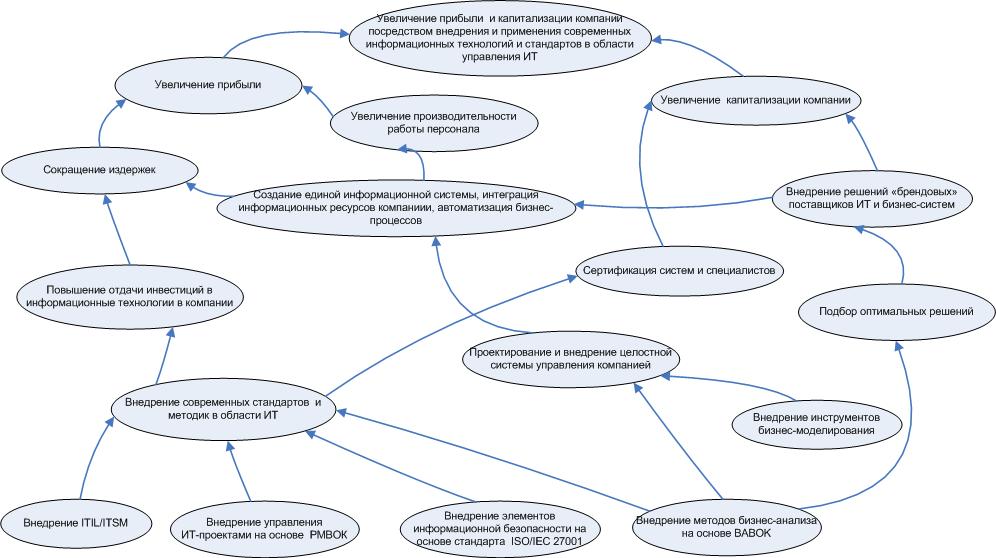

Чтобы основная цель трансформировалась в конкретные проекты, которые будут способствовать ее достижению, необходимо произвести декомпозицию цели, то есть разложить ее на небольшие и более конкретные цели. Это позволит выделить цели и последовательность их реализации в порядке, оптимальном с точки зрения затрат, времени и конечного результата. Этот момент особенно важен, так как на практике нередко наблюдаются ситуации, когда компании подходят к вопросам развития информационных технологий и решению задач автоматизации совершенно не с той стороны, что приводит к излишним затратам, потере времени и, самое важное, упущению шанса, который мог бы привести к победе в конкурентной борьбе. Результат этой задачи можно представить в виде дерева целей — наглядного и удобного способа представления декомпозиции целей (Рисунок 1):

Рисунок 1. Разработка дерева целей в одной из систем

Процесс разработки дерева целей может проходить в виде мозгового штурма. После того как все подцели нанесены на карту, можно приступать к их анализу и уточнению, чтобы в конечном итоге оставались только ключевые цели, выстроенные в правильной последовательности (Рисунок 2). В дальнейшем эти цели будут трансформированы в проекты, направленные на их достижение.

Рисунок 2. Дерево целей в области информационных технологий

Рассмотрим подробнее дерево целей в области информационных технологий:

1.1 Основная цель имеет две составляющие:

- Увеличение прибыли;

- Увеличение капитализации.

1.1.1 Увеличение прибыли достигается сокращением издержек и увеличением производительности работы персонала компании.

1.1.2 Сокращение издержек и увеличение производительности работы персонала за счет использования IT, в свою очередь, достигается следующим образом:

- Повышение отдачи инвестиций в информационные технологии в структурных единицах компании;

- Создание единой информационной системы, интеграция информационных ресурсов компании, автоматизация .

Повышение отдачи инвестиций в информационные технологии в структурных единицах корпорации обеспечивается прежде всего внедрением мировых стандартов и методик управления IT. Деятельность в структуре любой компании сводится к трем основным направлениям:

- Операционная деятельность, то есть обслуживание существующей ;

- Проектная деятельность — внедрение новых IT- и и систем;

- Информационная безопасность компьютерных систем — обеспечение защиты и надежного хранения в компьютерных системах компании.

- Применение стандартов ITIL/ITSM для управления операционной деятельностью позволяет перейти в качественно новое состояние — стать полноценным , оказывающим свой вклад в общую деятельность компании более того приносящей ей прибыль, при этом сокращение затрат на эксплуатацию составляет 20–30%;

- Внедрение стандарта управления проектами PMBOK, стандарта BABOK, в комбинации с другими общепринятыми методологиями, например, такими как MSF, IBM RUP или другими, и внедрение соответствующего программного обеспечения по управлению проектами, и анализу позволяет увеличить эффект от реализации проектов, а также сократить их сроки и стоимость;

- Внедрение элементов системы управления информационной безопасностью на основе стандарта ISO/IEC 27001 позволяет минимизировать риски, связанные с потерей или утечкой ценной , и сократить затраты на обеспечение надлежащего уровня информационной безопасности компьютерных систем компании.

Создание единой информационной системы, интеграция информационных ресурсов компании обеспечивает централизованную обработку и хранение всей важной . Если сравнивать предприятие с человеческим организмом, то информация — это кровеносная система организации, питающая все подразделения. Поэтому чем эффективней построена эта система, тем эффективней работает бизнес и тем большую прибыль он приносит.

Автоматизация приводит к сокращению длительности их выполнения и уменьшению числа ошибок при их выполнении, а следовательно, к сокращению их стоимости. Это, в свою очередь, обеспечивает увеличение прибыли.

Построение единой информационной системы и полноценную автоматизацию можно достичь только в результате проектирования и внедрения целостной системы управления компанией. Эту идеологию можно продемонстрировать на примере (см. Рисунок 3).

Рисунок 3. Связь между элементами системы управления предприятия и комплексной информационной системой

Другими словами, основа системы управления — это совокупность ее элементов (целей, стратегий, моделей , организационных структур и системы целей и показателей), а комплексная информационная система — это ее оболочка. Соответственно, чем более полноценно формализована, документирована и внедрена система управления, тем эффективнее будет внедрена и станет функционировать информационная система компании. «Эффективнее» — значит, она будет способствовать максимальному увеличению прибыли и сокращению затрат.

Реализация этой идеологии, то есть проектирование и внедрение целостной системы управления, возможна при помощи современных методологий и инструментов и регламентации деятельности предприятий. Связь между системой и элементами комплексной информационной системы представлена на Рисунке 4.

Рисунок 4. Связь между системой и элементами комплексной информационной системы с примерами систем

Разработка компании в комплексе с использованием методик и техник , речь о которых пойдет далее, позволяет подобрать оптимальные решения поставщиков корпоративных , что, в свою очередь, также позволяет сократить затраты на их приобретение и внедрение. В таких случаях экономия нередко составляет до 30–40% от общей стоимости затрат на приобретение и внедрение. С другой стороны, в практике внедрения корпоративных в крупных компаниях имеется масса примеров, когда компании игнорировали предварительные процедуры детального моделирования своего бизнеса, в результате чего переплачивали, а процесс внедрения занимал более пяти лет, и в конечном итоге владельцы бизнеса не получали ожидаемого эффекта.

1.1.3 Увеличение капитализации компании за счет использования IT и, соответственно, увеличение совокупного капитала компании достигается следующим образом:

- Внедрение решений крупнейших вендоров ;

- Внедрение стандартов в области управления IT и последующая сертификация систем и ведущих специалистов.

Качественное внедрение решений «брендовых» поставщиков , таких как SAP, Microsoft (Axapta, Navision), Oracle и прочие, нередко позволяет увеличить капитализацию бизнеса в раза. Поэтому в практике мирового и отечественного бизнеса нередки случаи, когда процедуре продажи, привлечения крупных инвестиций или выходу на IPO предшествует процедура внедрения целого комплекса . Для сокращения затрат можно комбинировать готовые дорогостоящие решения с решениями, построенными на платформах автоматизации нового поколения, таких как MS SharePoint, ELMA и других, разрабатываемыми либо силами самой корпорации, либо с помощью аутсорсинговых компаний.

Использование методик стандарта BABOK (Business Analysis Body of Knowledge — руководство к своду знаний по ) позволяет существенно упростить процесс подбора оптимальных решений . BABOK — это новый стандарт (первая официальная версия появилась в 2006 году), разработанный специалистами Международного Института . Необходимость применения этого документа в реализации компании вытекает из определения понятия , изложенного в самом документе:

— это набор методик и техник, применение которых позволяет выработать единый взгляд у стейкхолдеров на понимание структуры, политики и процессов в организации и рекомендовать решения, которые позволят организации достигать своих целей.

Решение, согласно BABOK, в свою очередь, состоит из компонентов, включающих информационные системы, которые поддерживают это решение, процессы, которые им управляют, людей, которые его исполняют. помогает организациям определить оптимальные решения, исходя из их потребностей, с учетом набора ограничений (времени, бюджета, действующих норм и правил ).

Таким образом, BABOK следует рассматривать как своеобразный мост между практическими задачами менеджмента и их реализацией в . Поэтому применение этого стандарта — один из ключевых факторов успеха в реализации . Применение методик, описанных в этом стандарте, позволяет избежать лишних затрат на реализацию и повысить их качество.

В целом, внедрение стандартов и методик в области управления IT и подтверждение их соответствующими сертифицирующими органами также увеличивает стоимость бизнеса, доверие иностранных инвесторов и . Кроме этого, многие крупные компании, рассматривающие IT как инструмент достижения стратегических целей бизнеса, финансируют обучение и сертификацию своих ведущих .

Необходимые условия

Для реализации изложенной стратегии, то есть для того, чтобы департамент информационных технологий стал в компании равноправным и приносил прибыль наравне с другими подразделениями корпорации, необходимо выполнение следующих условий:

- должна быть неотъемлемой частью общей ;

- должна предусматривать внедрение современных корпоративных технологий управления, в противном случае реализация предлагаемой будет невозможна;

- Предлагаемая стратегия в области IT должна быть одобрена и поддерживаться собственниками (акционерами) компании;

- компании должен обладать достаточным уровнем квалификации, разделять подобные взгляды и методы, слаженно и последовательно действовать в направлении реализации стратегических целей корпорации;

- В компании должна быть принята единая процедура принятия управленческих решений, то есть собственники и должны соблюдать «единые правила игры»;

- должен быть наделен полномочиями, необходимыми для реализации принятой ;

- Должно быть обеспечено необходимое финансирование проектов, направленных на реализацию такой .

Эти условия могут быть доработаны и изложены в документе «Политика в области информационных технологий», который утверждается руководителем компании.

Методология

Реализация такой стратегии начинается со следующих шагов:

- Подбор и формирование команды специалистов, чей опыт, компетенции и знания позволят реализовать принятую стратегию;

- Аудит и тщательный анализ , компании и ее потребностей в области информационных технологий;

- Детализация целей и определение показателей их достижения, уточнение, доработка и ее утверждение;

- Разработка и утверждение корпоративной программы реализации ;

- Последовательная реализация утвержденной программы через проекты.

По прочтении этой статьи у читателя может возникнуть ощущение: «Как это так, статья об , а речь идет о таких вещах как и ?» Подчеркну, что четкое понимание практических задач управления ведет к правильной постановке целей в области информационных технологий, а понять практические задачи управления можно только с использованием методов и . Информационные технологии — это основной инструмент так называемого «работника интеллектуального труда», так как они предназначены для повышения производительности его работы. Определить, что именно способствует повышению производительности работы и каким образом, можно только с помощью вышеуказанных методов. Таким образом, анализ и моделирование бизнеса — это отправная точка успешной компании.

Источник: www.businessstudio.ru