Реализацию национального проекта «Здравоохранение», который стартовал 1 января 2019 г., его региональные особенности, возникающие проблемы, правоприменительную практику в медицине и другие актуальные вопросы.

Все это обсудили представители государственных и частных учреждений здравоохранения, отраслевых ассоциаций, органов власти, юристы и эксперты на X ежегодной конференции «Медицинский бизнес 2019» в Санкт–Петербурге.

Национальные проекты — это, прежде всего, информация для бизнеса о том, где и что государство будет делать, куда оно планирует вложить ресурсы и какие условия создаст для частной инициативы. Как эффективно взаимодействовать с государством в рамках нацпроекта «Здравоохранение», каковы прогнозы развития государственной и частной медицины?

Напомним, что по итогам заседания президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам 24 декабря 2018 г. был утвержден паспорт национального проекта «Здравоохранение», который включает в себя 8 федеральных проектов. Это развитие системы оказания первичной медико–санитарной помощи, борьба с сердечно–сосудистыми заболеваниями, борьба с онкологическими заболеваниями, развитие детского здравоохранения, обеспечение системы здравоохранения квалифицированными кадрами, развитие национальных исследовательских центров и внедрение инновационных технологий, создание единого цифрового контура (ЕГИСЗ), развитие экспорта медицинских услуг. Нацпроект рассчитан до 2024 г.

Минздрав решит проблемы здравоохранения силами частного бизнеса

Так, на реализацию регионального проекта «Здравоохранение» Санкт–Петербургу выделены 1725,7 млрд руб. По данным Дарьи Загребиной,старшего юриста Deloitte Legal, основной приоритет финансирования — создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе ЕГИСЗ. К 2020 г. все медучреждения города должны будут подключиться к единой электронной базе данных, что обеспечит переход медицинских учреждений на формат электронного документооборота. В частности, возможно получение и оформление в виде электронного документа: больничного листа (на сегодняшний день город занимает второе место по числу организаций, выдающих электронные больничные); выписок и копий медицинских документов; информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство или отказа от такового; рецептов на лекарственные препараты.

Симбиоз IT и фармацевтических компаний, системы здравоохранения — вот что ждет индустрию в ближайшие 5–10 лет, считает Загребина. Среди основных трендов — персонализированная медицина. Часть российских компаний уже переходят на сбор и хранение генетической информации, фармацевтические компании ведут разработки препаратов на основе ДНК–анализа. Внедрение новых медицинских технологий: разрабатываются новые поколения мобильных приложений и медицинских изделий на основе программного обеспечения (недавно в РФ был зарегистрирован портативный кардиограф размером с флешку). Использование искусственного интеллекта и различных медицинских приложений на его базе для помощи врачам в т.ч. для постановки более точных диагнозов.

Управление медицинской организацией. Ключи к бизнес-оздоровлению и развитию частного здравоохранения

Но сегодня уже возникают проблемы, например, с введением единого информационного контура, в рамках которого от пациента потребуется получение электронного согласия на медицинское вмешательство. «Как объяснить пациенту, почему он должен иметь простую электронную подпись для этого действия, как будет это внедряться? Сейчас нет возможности грамотно донести такую информацию до пациента», — отметила Загребина. По мнению юриста, в не очень приятную ситуацию могут попасть все мобильные приложения на основе программного обеспечения, содержащие медицинскую информацию. При перерегистрации в рамках общего рынка ЕАЭС такие приложения могут быть отнесены к категории медицинских изделий, а это дополнительный уровень ответственности производителей.

Дарья Загребина напомнила, что с проблемами медицинский бизнес может столкнуться и в вопросах, не до конца отрегулированных на законодательном уровне. К примеру, хранение данных. Здесь задействован вопрос врачебной тайны. «Пока еще культура хранения данных с правовой точки зрения недоразвита.

До сих я сталкиваюсь с ситуациями, когда у меня как у пациента не могут в клинике грамотно взять согласие на обработку персональных данных, хотя есть четкие отрегулированные требования», — сказала она. Для пациентов, готовых платить за услуги персонифицированной медицины, очень важно обеспечить качественное хранение своих данных. В отсутствие законодательного регулирования в медицинских учреждениях нужно налаживать систему комплаенса (внутренние процедуры и правила). Чем быстрее это произойдет, тем быстрее мы все окажемся в правовом поле, уверена юрист.

Ведение бизнеса всегда предполагает получение прибыли. Каждый 10–й рубль, который тратится на лечение в дневных стационарах, получают негосударственные медицинские учреждения (в т.ч. по программе ЭКО, в Петербурге 13 частных клиник занимаются этим направлением). Александр Кужель, директор территориального Фонда ОМС Санкт-Петербурга, подчеркнул, что сегодня заявок от частных медицинских организаций, желающих участвовать в системе ОМС, в разы больше, чем у города имеется средств на оказание медцинской помощи, поэтому гарантированным «входным билетом» в ОМС для частных медорганизаций могут стать прорывные медицинские технологии. «Мы всегда говорили, что частные медицинские организации должны создать новую среду здравоохранения, что за счет новых технологий частные клиники будут превалировать над зачастую неповоротливыми государственными медучреждениями. Но ожидания наши не вполне оправдались. Могу привести лишь один успешный пример — протонная медицина», — сказал глава ТФОМСа.

В Санкт–Петербурге более 40 млн посещений, более 1 млн вызовов скорой помощи и более 1 млн госпитализаций оплачивает ФОМС, бюджет которого в 2020 г. составит 120 млрд руб. Кужель напомнил участникам конференции, что только в этом году на оказание онкологической помощи ФОМС направит 8 млрд 87 млн руб.

Петербург демонстрирует один из самых высоких показателей по количеству врачей–онкологов, онкологических коек на 10 тыс. населения. Алексей Беляев, главный внештатный онколог Северо–Западного федерального округа, директор Национального исследовательского центра онкологии им. Н.Н. Петрова Минздрава России, считает, что частный сектор медицины, занимающийся в т.ч. и лучевой диагностикой, и химиотерапией, неплохо с этой работой справляется. «Частный сектор тоже хочет и принимает участие в реализации нацпроекта «Здравоохранение» по снижению смертности, по борьбе с онкологическими заболеваниями, повышении доступности этой помощи… Но надо также решать вопросы первичного звена, паллиативной помощи, а также доступности генетических исследований», — уверен Беляев.

Сегодня объем рынка платных медицинских услуг составляет, по разным оценкам, 700–800 млрд руб. В 2018 г. в стране действовала 21 тыс. государственных медицинских организаций и более 23 тыс. частных. Объем легального медицинского рынка с 2010 по 2018 г. вырос в 3 раза. Пациенты ощущают потребность в лечении, которое сложно получить в государственных учреждениях здравоохранения. ВЦИОМ зафиксировал рост удовлетворенности пациентов частными клиниками, сегодня он составляет от 60 до 80%.

Александр Солонин, генеральный директор Ассоциации частных клиник Санкт–Петербурга, одной из ведущих по количеству медицинских центров, персонала, обращений к различным специалистам и, конечно, обороту, уверен, что частные медучреждения могут повысить эффективность отрасли здравоохранения по пяти направлениям. Это продвижение новых технологий, внедрение пациентоориентированной модели (система менеджмента качества и др.), управление по затратам (проект бережливой поликлиники, например), изменение организационной культуры в медорганизации, внедрение электронных медкарт. Все это постепенно перетекает в государственные организации здравоохранения. Рисками для медицинского бизнеса, по мнению Солонина, могут стать снижение платежеспособного спроса населения; нормативные акты, не учитывающие экономику отрасли; система финансирования ОМС, требующая модификации; не соответствующая требованиям времени подготовка кадров и уровень зарплаты; «ручное» управление без цифровой прозрачности.

Один из федеральных проектов, входящих в «Здравоохранение», — «Развитие экспорта медицинских услуг». Целевые показатели проекта — привлечение в Россию к 2024 г. 1,2 млн иностранных пациентов и 1 млрд долл.

Наталья Юдина, генеральный директор Национального совета медицинского туризма, рассказала, что уже запущены, в т.ч. и на зарубежных телеканалах, проморолики о возможностях российской медицины. Сделаны шаги к созданию кластеров медицинского туризма в РФ, до конца 2019 г. будут открыты офисы российской медицины в Таджикистане, Узбекистане, один уже работает в Иордании (в Аммане).

С 2021 г. планируется введение электронной визы, но, по выражению гендиректора совета, «это не очень поможет иностранным пациентам, ведь виза будет действовать 16 дней». Она пояснила, что в консульства РФ за рубежом разосланы циркуляры о правилах выдачи такой визы, например, есть возможность оформлять приглашения на бланке медорганизации, но многие консульства требуют присылать оригинальные документы, что станет дополнительной нагрузкой на медицинские организации. Есть вопросы и с продлением виз уже находящимся в нашей стране на лечении иностранцам.

К тому же до сих пор нет единого списка медорганизаций, которые участвуют в Федеральном проекте «Развитие экспорта медицинских услуг», а также буксует разработка и внедрение системы мониторинга статистических данных медорганизаций по объему оказания услуг нерезидентам. По словам Юдиной, информация собирается по старинке, вручную, в регионах есть проблема в целом с пониманием, что должно быть включено в понятие экспорта медуслуг. Говоря о региональном опыте, она напомнила, что сейчас в Санкт–Петербурге используются от 1 до 4 каналов привлечения иностранных пациентов, хотя их существует более 30.

Не идет на пользу имиджу нашей страны, а значит и привлечению иностранных пациентов такая «горячая» на сегодня тема, как уголовные преследования медицинских работников. Как отметил Игорь Акулин, зав. кафедрой организации здравоохранения и медицинского права СПбГУ, председатель правления Ассоциации медицинского права Санкт-Петербурга, аккредитовать медицинское учреждение для участия в системе аккредитации медицинского туризма в такой атмосфере очень сложно.

ВРАЧИ И СЛЕДОВАТЕЛИ

«Напрасно СМИ подняли эту тему на такую вершину, складывается ощущение, что здравоохранение у нас просто чудовищное. Надо объективно подходить к расследованиям», — сказал Акулин.

Сегодня Санкт–Петербург лидирует по количеству случаев потребительского экстремизма и терроризма в нашей стране. «Все гадости, большие проигрыши, исчисляющиеся миллионами рублей, тот ужас, который происходит и дальше идет по стране, зарождается в Петербурге», — констатировала Алена Барсова, юрист, партнер P правильность выбранной тактики и плана лечения; отражающую хронологию событий и фактические обстоятельства. И только потом оценивать все риски и решать, что делать дальше: договориться с пациентом на стадии досудебного разбирательства или же судиться.

«Абсолютное большинство неприятностей, которые мы имеем с нашими пациентами, происходит из–за несоблюдения ими врачебных рекомендаций. И этот факт тоже должен быть отражен в медицинской документации», — подчеркнула юрист. Она напомнила и о типичных ошибках, встречающихся при оформлении документации. Это отсутствие подписанного информированного добровольного согласия или же отказа на конкретное медицинское вмешательство (по данным Барсовой, отсутствие такого документа судами в Петербурге оценивается в 100 тыс. руб.); отсутствие подписанного пациентом плана лечения; отсутствие в плане лечения примерных сроков и стоимости лечения; использование наклеек с других медицинских изделий (даже одна такая ошибка с одной–единственной наклейкой может привести к проигрышу в суде). И это далеко не весь перечень.

Среди типичных ошибок на стадии досудебного урегулирования юрист отметила проведение переговоров с пациентом на пике эмоций; переписку с пациентом в мессенджерах и социальных сетях (даже если у пациента не сохранились чеки, но есть переписка, судья примет это как доказательство обращения пациента в медорганизацию); переписку с пациентом, ведение переговоров с личной почты медработников.

Медицинским работникам не стоит забывать, что мотивов обращения пациентов с жалобами в надзорные органы может быть несколько: «все плохие, я вас всех накажу»; сбор документов для подачи искового заявления (с подачи юристов); проявление недобросовестной конкуренции (так называемые заказные обращения). И в случае проверки медучреждения не надо забывать о своих правах, а именно возможности в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение 15 дней с даты получения акта проверки его обжаловать.

По статистике Следственного комитета РФ за 2017 г., по врачебным делам было подано 6 тыс. 50 заявлений, возбуждено 1791 уголовное дело. По данным адвокатского бюро за 2017–2019 гг., которые привела Ольга Зиновьева, адвокат, управляющий партнер, руководитель судебной практики Onegin Group, на стадии доследственной проверки по 22 делам было отказано в возбуждении уголовного дела, возбуждено по 7, на стадии рассмотрения дела судом 11 дел были прекращены по различным основаниям, 3 дела возвращены прокурору, вынесено по одному обвинительному и оправдательному приговору.

Основные статьи Уголовного кодекса РФ, по которым привлекаются к ответственности медицинские работники, это:

- причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей (ч. 2 ст. 109 УК РФ);

- причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей (ч. 2 ст. 118 УК РФ);

- заражение ВИЧ–инфекцией вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей (ч. 4 ст. 122 УК РФ);

- незаконное проведение искусственного прерывания беременности (ст. 123 УК РФ);

- неоказание помощи больному (ст. 124 УК РФ);

- оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ),

Именно ст. 238 всегда была пугалом, по выражению адвоката Зиновьевой, для медицинских работников. Она предполагает длительные тяжелые санкции. Но изначально статья писалась не для медорганизаций. Верховный Суд РФ, наконец, разъяснил, какие дела подлежат квалификации по ст. 238. Эта статья может быть применена только в отношении деяний, которые направлены на сбыт услуг.

Это означает, что все дела в отношении государственных медучреждений (федеральных и муниципальных), в чьем уставе написано, что цель их деятельности — обеспечение медпомощи (в отличие от частных, чья цель — извлечение прибыли), не подлежат квалификации по ст. 238. «Верховный Суд сделал нехороший подарок Следственному комитету в виде комментария по 238–й статье», — отметила Ольга Зиновьева.

Риск уголовного преследования «висит» над такими отраслями медицинской деятельности, как акушерство (родовспоможение), общая хирургия, пластическая хирургия, скорая медицинская помощь, косметология, урология, оперативная гинекология, амбулаторная гинекология (ведение беременности), онкология, челюстно–лицевая хирургия, стоматология.

Адвокат дала скромную оценку уровню следствия по медицинским делам. «Следователей старше 30 лет практически нет, они заочно получают образование, как правило. Никто не горит желанием погрузиться в узкие медицинские специальности.

К примеру, в больнице РЖД велось следствие, следователь в протоколе писал «свищ» большими буквами, на вопрос, почему именно так, он ответил, что это же аббревиатура», — рассказала адвокат. По ее словам, «у нас крайне поверхностное следствие, оно полностью отдает экспертизе на откуп все, что связано со специальными вопросами, при этом суды смотрят такие дела достаточно аккуратно и деликатно, суды совершенно не обвинительно настроены к врачам, хотя, судя по публикациям в СМИ, может сложиться другое мнение». Ни в одном приговоре нет формулировки «врачебная ошибка», используется словосочетание «недостатки оказания медицинской помощи», например. Это не означает, что врачи не совершают преступлений, половина дел, уверена адвокат, имеет под собой основания.

«Говорить о том, что уголовное преследование всех врачей заведомо огульно, не надо, это не так. Врач — это такая же специальность, как и любая другая. Учитывая высокие риски специальностей в медицине, внимание правоохранительных органов к отрасли обеспечено на долгие годы», — не сомневается Зиновьева.

Пожалуй, подытожить можно словами генерального директора Ассоциации частных клиник Санкт–Петербурга Александра Солонина: «Медицинский бизнес стремится к тому, чтобы его возможности не ограничивало государство. Несмотря на риски, мы надеемся, что наши проекты будет возможно реализовать». Ведьчастные медицинские организации быстрее реагируют на запросы пациентов, быстрее внедряют новые технологии, предлагают своим клиентам сервис, который они не получают (пока) в государственных учреждениях здравоохранения.

По материалам конференции «Медицинский бизнес 2019» («Ведомости»)

Источник: mosapteki.ru

Предприниматель в медицинском бизнесе: врач или менеджер?

Одним из наиболее существенных препятствий для динамично развивающегося бизнеса является проблема адекватного управления предпринимательской деятельностью, правильного распределения имеющихся ресурсов, взаимодействия с партнерами и наемным персоналом. Часто бывает так, что частнопрактикующий врач, будучи отличным специалистом и имеющий обширную клиентуру, при расширении бизнеса сталкивается с труднопреодолимыми барьерами – он не в состоянии сформировать работоспособный и дружный коллектив единомышленников, постоянно конфликтует с партнерами и инвесторами, утрачивает деловые контакты и взаимопонимание с пациентами. По неочевидным для владельца клиники причинам бизнес начинает приходить в упадок, клиенты уходить к конкурентам, хорошие специалисты увольняются и организуют собственное дело.

Подобные случаи – совсем не редкость в медицинском бизнесе. От четверти до трети малых предприятий из сферы здравоохранения становятся несостоятельными в первые три года своего существования.

На первый взгляд, причины распада бизнеса у всех предприятий разные и вызваны обстоятельствами различного свойства: нехваткой финансовых ресурсов, внешними причинами, усилением конкурентов и т.д. Однако более пристальный анализ показывает, что отмеченные выше причины не являются таковыми. Это, скорее, следствия промахов работы с персоналом, партнерами и пациентами. В числе основных просчетов организаторов медицинского бизнеса – неумение сформулировать стратегические цели развития предприятия и далее неизменно следовать в направлении поставленных целей. В свою очередь, локальные, тактические планы должны лежать в русле общей стратегии развития бизнеса.

Немаловажным фактором обеспечения конкурентоспособности и живучести медицинского бизнеса является способность владельцев вновь образованного предприятия учиться, воспринимать новые управленческие и маркетинговые модели, внедрять передовые формы организации труда и корпоративной культуры. Одних только медицинских знаний организаторам бизнеса уже не хватает; им необходимо оперативно восполнять дефицит знаний и умений в области менеджмента.

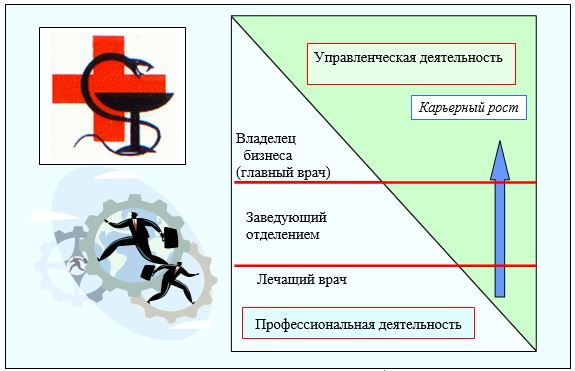

Все сказанное в полной мере относится и к профессиональной деятельности врачей, продвигающихся по карьерной лестнице в государственных и муниципальных учреждениях (см. схему на рис.4.1). Вначале карьеры доля управленческого труда занимает незначительную часть рабочего времени. Однако по мере продвижения специалиста на руководящие должности объем управленческого труда возрастает, и, начиная с определенных позиций, становится преобладающим в повседневной работе врача.

Рис.4.1. Возрастание доли управленческого труда при карьерном росте специалиста.

Реальная практика усложнения управленческих моделей и организации производства в медицинском бизнесе состоит в следующем.1 После того, как объем деятельности увеличивался, собственники клиник сталкивались с проблемами управляемости растущей организации. В преобладающей части фирм увеличение масштабов бизнеса влекло за собой усложнение организационной структуры: вводились процедуры формального контроля, в штат нанимались заместители руководителя, специалисты по кадрам, экономисты, специалисты по компьютерным системам управления, расширялся ассортимент услуг. Если собственник бизнеса являлся одновременно лечащим врачом, то на этом этапе он полностью отходил от врачебной практики и становился администратором. 10-20 человек персонала собственник может контролировать в одиночку в рамках простой организационной структуры. Развитие фирмы с нечеткой структурой и концентрацией всей полноты власти и информации в руках создателя со временем приводит к образованию крупного предприятия с четкой организационной структурой, формальным контролем и наличием административного аппарата.

Еще одной значимой проблемой функционирования медицинского бизнеса в первые годы своего существования являются конфликты в кругах учредителей компании. Чаще всего споры и конфликты происходят по поводу определения путей стратегического развития бизнеса, разделения должностных обязанностей, в части кадровых назначений. Нередко на этом этапе часть учредителей покидает предприятие и организует собственный бизнес. Но через некоторое время проблемы менеджмента и организационного развития возникают перед ними вновь.

Задачи по успешному управлению бизнесом встают и перед благополучно развивающимися медицинскими структурами. При возрастании потока пациентов возможности данного учреждения исчерпываются и перед организаторами медицинского бизнеса встает вопрос о расширении дела в рамках существующего предприятия (за счет увеличения площади помещений, открытия филиалов), или создания дочерних предприятий под эгидой медицинского холдинга. Любой из избранных вариантов предполагает усложнение организационной и управленческой структуры медицинского бизнеса, совершенствование корпоративного менеджмента.

В связи с происходящими изменениями в структуре и организации предпринимательской деятельности уместен вопрос, кем же теперь стал частнопрактикующий врач, который стоял у истоков данного медицинского бизнеса? Остался ли он предпринимателем, или функции его изменились настолько, что теперь об этом говорить не приходится?

Бесспорно, функции частнопрактикующего врача, ставшего в свое время основателем бизнеса и который благодаря его усилиям перерос в большую компанию, кардинальным образом изменились. Если раньше частнопрактикующий врач выступал в роли индивидуального предпринимателя, который личным трудом удовлетворял запросы пациентов, принимая все необходимые решения и обеспечивая ресурсами собственное дело, то по ходу развития бизнеса ситуация менялась.

С увеличением масштабов деятельности возрастала численность персонала, оформлялось разделение труда. Бухгалтерский учет, финансы, маркетинг, юридическое оформление сделок выделились в отдельные направления. Лечебный бизнес также диверсифицировался – к основному виду медицинской деятельности добавились другие, востребованные рынком. В итоге частнопрактикующий врач – основатель бизнеса превращается в главу предприятия, его собственника и генерального менеджера, осуществляющего управленческие функции. Сочетание всех трех функций в одном лице создает необходимый сплав для постоянной мотивации в развитии бизнеса, в совершенствовании медицинских и управленческих знаний, в более полном удовлетворении потребностей пациентов и клиентов.

К сожалению, в отечественной врачебной практике и образовательной системе долгие годы отсутствовал комплексный подход к подготовке медицинского персонала с усиленной составляющей в области менеджмента и бизнеса. В условиях рыночной экономики данный пробел проявляется весьма ощутимо. Многим талантливым врачам государственных клиник и представителям частного медицинского бизнеса приходится самостоятельно восполнять допущенные упущения или прибегать к услугам зарубежных учреждений и специальных бизнес-школ.

1 Прив. по: Ермолаев В.Н. Опыт исследования частного медицинского сектора //Социс. – 2003. — №8. – С.130-136.

Источник: vadim-galkin.ru

Здоровые инвестиции. Как усилия частного бизнеса меняют российскую медицину

Факт: большинство россиян недовольны системой здравоохранения в стране. Как показывают соцопросы, недовольство вызывает невысокий уровень профессионализма врачей, недостаток специалистов, недоступность медицинской помощи для населения и отсутствие современного оборудования. Проблемы пытаются решить бизнесмены, вкладываясь в коммерческие проекты в медицине или жертвуя на благотворительность. Forbes Life ознакомился с самыми инновационными частными проектами

В последние 20 лет в России появилось большое количество частных клиник и лабораторий, которые работают по западным стандартам качества. Выручка одного из самых успешных медицинских проектов — сети частных клиник «Медси» владельца АФК «Система» Владимира Евтушенкова в 2017 году составила 11,7 млрд рублей.

Иногда бизнесмены создают медицинскую инфраструктуру, когда сами сталкиваются с ее отсутствием. Так основатель USM Holdings Алишер Усманов, после того как у него случилось отслоение сетчатки глаза, построил офтальмологические клиники в Москве и Мюнхене. Forbes Life рассмотрел частные проекты, созданные за последние 10 лет в области медицины и здравоохранения, которые меняют пространство вокруг, делая его более технологичным и комфортным. И здоровым, конечно.

Уральский лечебно-реабилитационный центр Владислава Тетюхина

В 2012 году ученый и бизнесмен Владислав Тетюхин продал акции титановой корпорации «ВСМПО-Ависма» и на полученные деньги — 3,3 млрд рублей — начал строить больницу в Нижнем Тагиле. Еще 1,2 млрд рублей добавило правительство Свердловской области. Уральский лечебно-реабилитационный центр заработал через два года.

К моменту его открытия шесть с половиной тысяч жителей области ждали операций по эндопротезированию суставов. «Мы привыкли делать титан для авиации, а в медицине у нас провал», — говорил Тетюхин в интервью Forbes в 2015 году. Очередь на операцию не двигалась годами, люди умирали, не дождавшись медицинской помощи. Так что области центр был необходим.

«Окупаемость инвестиций не интересовала Владислава Валентиновича, — говорит директор центра Алексей Щелкунов. — Задача проекта — помочь людям, с которыми Тетюхин работал много лет на титановом производстве. Из титана делают конструкции, которые устанавливаются в организм человека. Люди достойны того, чтобы получать медицинскую помощь в современных условиях».

В начале 2019 года, незадолго до смерти Тетюхина (он умер в апреле на 87-м году жизни), региональный Минздрав «по непонятным причинам», как говорит директор, сократил количество квот на 1000, тем самым поставил центр под угрозу закрытия. «Ощущение, что нас уничтожают», — говорил Тетюхин. Впрочем, после встречи мецената с губернатором области госпиталю вернули квоты и дали госконтракт более чем на 200 млн рублей.

За помощью в Уральский центр обращаются пациенты со всей России. 98% операций делается бесплатно по ОМС. По словам директора центра Щелкунова, Свердловская область опустилась на пятое место по уровню инвалидизации населения, а Нижний Тагил, моногород, получил 450 новых рабочих мест.

Дело мецената Тетюхина продолжают его сыновья Дмитрий и Илья и команда их единомышленников. Сейчас решается задача, как достроить то, на что не хватает денег «титановых инвесторов»: реабилитационный комплекс, новый стационар и кабинет спортивной медицины.

Senior Group. Дома престарелых

Предприниматель Алексей Сиднев создал самую крупную в России сеть частных домов для престарелых Senior Group с выручкой 700 млн рублей в год. Идея бизнеса пришла Сидневу еще во времена его американского студенчества. В 1999 году ученик бизнес-школы обратил внимание на структуру компании Marriott: «Самая прибыльная часть бизнеса, о которой не принято говорить публично, увидеть ее можно только в отчетности компании, — дома престарелых».

Почти десять лет спустя Сиднев решил создать собственный бизнес на домах престарелых. В тот момент бизнесмен успешно работал в Лондоне и готовился стать единственным русским партнером консалтинговой компании Booz. Внезапно Сиднев вернулся в Россию и открыл свой стартап. В 2007 году поступок многим казался неоднозначным. При встрече с Сидневым знакомые едва ли не крутили пальцем у виска.

«Компания Senior Group существует уже 12 лет. Мы открыли шесть пансионов экономкласса в Подмосковье и два гериатрических центра премиум-класса в Жуковке и Малаховке. У нас своя патронажная служба. Компания растет на 40% в год», — говорит Сиднев.

Пансионы Senior Group — это социальные медицинские учреждения для пациентов от 70 лет и старше, маломобильных, паллиативных, для тех, кто страдает деменцией и нуждается в реабилитации. Стоимость размещения в сутки от 4500 рублей до 8000 рублей. До трети всех пациентов — малоимущие пенсионеры с государственной субсидией, отдающие за проживание три четверти пенсии. «Конечно, у нас есть шикарные одноместные сьюты за большие деньги, — объясняет бизнесмен. — Но и те, кто живет у нас бесплатно, получают базовую помощь по международному стандарту».

Начиная проект, Сиднев выяснил, что в России почти не готовят специалистов по болезням возраста: врачей-гериатров, гериатрических медсестер и сиделок. Тогда Senior Group открыла академию, где сама начала обучать сиделок и повышать квалификацию медсестер и врачей. Сейчас медицинский персонал компании проводит курсы по гериатрии в колледжах Москвы и области.

Недавно запустили новый проект — сервис по подбору сиделок. Количество клиентов удваивается каждый месяц. Средний чек — примерно 1900 рублей в день.

Алексей Сиднев говорит, что за годы работы компании удалось изменить отношение к домам престарелых: «Когда мы начинали, во всей стране было около 300 мест в негосударственных учреждениях для пожилых людей. А сейчас, наверное, 30 000. То есть в 100 раз больше семей выбирают частные дома престарелых для своих близких».

Лаборатория UNIM. Новые технологии диагностики

«Трагедия, когда молодой женщине ставят ошибочный диагноз «рак тела матки» и она к тридцати годам становится бесплодной. Виной этому несовершенство диагностики. Зачем тогда нужны эти технологические революции, если не применять их в медицине?» — задает риторический вопрос инженер Алексей Ремез. В 2014 году Ремез запустил стартап Unim, лабораторию, которая занимается биопсией.

Традиционно этот вид диагностики — аналоговый. То есть доктор каждый день смотрит на стекла в микроскоп и на основе своих знаний и опыта принимает решение, болеет ли пациент раком. В лаборатории Ремеза весь объем данных цифруется, а стекла смотрят два-три, иногда и 15 специалистов с помощью инструментов, созданных на базе искусственного интеллекта.

Так снижается вероятность ошибки. Кроме того, оцифрованные анализы можно отправлять в лабораторию в любой точке мира. Unim сотрудничает с диагностическими центрами в Норвегии, Италии, США.

В 2014 году Алексей Ремез и его партнер Николай Кроман вложили в стартап 1,5 млн рублей личных средств. Позже пришли инвесторы: Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ), вице-президент «Ростелекома» Алексей Басов, компания MedMe и фонд «Сколково». Общая сумма инвестиций в Unim составляет около 80 млн рублей.

Сейчас выручка Unim — 15 млн рублей в месяц. В месяц лаборатория обрабатывает анализы четырех тысяч пациентов. Unim включен в систему ОМС. Лаборатория продает свои разработки другим медицинским центрам. «Наша работа не технологическая революция. Это технологическая эволюция.

Надеюсь, в скором времени в России откроются другие лаборатории, которые будут работать по тем же стандартам, что и Unim», — говорит Алексей Ремез.

«Моторика». Киборги вместо инвалидов

Еще один резидент «Сколково» — компания по производству высокотехнологичных протезов рук «Моторика». Компанию основали в 2013 году петербургские инженеры Илья Чех и Василий Хлебников. Они обратили внимание, что в области протезирования в России технологический провал. Например, детям ставят протезы, разработанные по технологиям 1970-х годов.

Сначала Чех и Хлебников открыли бизнес на собственные средства. Первый протез сделали для пятилетней Ксюши. Над проектом Илья работал дома по вечерам, а Василий печатал детали на своем 3D-принтере. Через два года у стартапа появились первые инвесторы. Две дочерние компании «Роснано» выкупили 55% акций за 3 млн рублей, а «Моторика» наняла команду разработчиков.

Еще через год компания переехала в Сколково.

«Моторика» Чеха и Хлебникова изменила культуру протезирования в России. Их клиенты не похожи на людей с инвалидностью, они скорее киборги с дополнительными возможностями. Обладатели бионических протезов играют в шахматы, прыгают со скакалкой и даже расплачиваются с помощью протезов с PayPass-чипом в магазине и метро.

Илья Чех объясняет социальную миссию компании: «Мы не просто хотим избавиться от понятия «инвалид». Мы работаем на следующий виток технологической эволюции человека, когда вместо лечения и трансплантации органов будем заниматься модификацией своего тела. Вся наша деятельность — это один большой акт социальной ответственности».

Школа «Абсолют». Помощь детям с ограниченными возможностями

По закону каждая средняя школа в России должна создать условия для инклюзии. Но в государственных школах по-прежнему не хватает тьюторов, медперсонала, не все учителя умеют работать в инклюзивном классе. Часто дети с особенностями развития остаются дома или идут в коррекционные школы.

Школа «Абсолют» — это частное инклюзивное бесплатное образовательное учреждение, проект фонда «Абсолют-помощь», созданного в 2002 году акционером группы компаний «Абсолют» Александром Светаковым. Школа принимает детей с ограниченными возможностями здоровья и детей из приемных семей. «Абсолют» ставит своей задачей создать максимально качественные условия для развития всех детей. В школе и учат и лечат, детей консультируют психологи, с ними работают логопеды и физиотерапевты. На строительство школы фонд потратил более 800 млн рублей. Ежегодный бюджет — 130 млн рублей.

Сейчас в школе «Абсолют» 132 ученика, и число желающих учиться растет каждый год. Руководитель программ и внешних коммуникаций фонда «Абсолют-помощь» Марина Рицик объясняет: «Мы не дублируем государство. Но в тех случаях, когда государство не предоставляет такой услуги, мы покупаем своим подопечным технические средства реабилитации».

«Альфа-эндо». Лечение детей с эндокринными заболеваниями

В 2014 году «Альфа-Групп» запустила проект помощи детям с эндокринными заболеваниями «Альфа-Эндо». Первый заместитель председателя совета директоров Альфа-банка, бывший вице-премьер Олег Сысуев вспоминает: «Мы проконсультировались со специалистами, руководителями нашего здравоохранения, членами правительства и выбрали тему детской эндокринологии как одну из самых сложных. Еще на этапе создания проекта решили, что в чистом виде научные исследования мы поддерживать не будем, нам важен конкретный результат в здравоохранении для детей».

Основное направление программы — диагностика. «Альфа-Эндо» оплачивает важные, но дорогие исследования, которые не финансирует государство. Например, вкладывается в развитие телемедицины, чтобы помочь детям с сахарным диабетом первого типа.

Таким больным необходим постоянный контроль врача, а это не всегда возможно из-за нехватки специалистов или трудностей с перевозкой ребенка. Пациенту дома ставят инсулиновую помпу, специальная программа скачивает данные об уровне глюкозы и передает их врачу. Чтобы пользоваться этой программой, от родителей требуется только компьютер и интернет. Так улучшается контроль за состоянием ребенка, снижается риск таких осложнений, как поражение нервной системы, почек, глаз и сосудов конечностей.

За пять лет действия программы «Альфа-Групп» инвестировала в развитие эндокринологии около 500 млн рублей. Помимо бюджета банка, «Альфа-Эндо» привлекает дополнительные средства: получает государственные гранты, сотрудничает с бизнесом, организует совместные проекты с другими фондами, в первую очередь с фондом «Линия жизни», — всего более 20 млн рублей ежегодно.

Олег Сысуев говорит: «В благотворительности, как и в бизнесе, важны системные проекты, благодаря которым происходят глубокие изменения в социальной сфере. Можно бесконечно долго оказывать адресную помощь, но гораздо эффективнее поддерживать создание инфраструктуры, тем самым помогая сотням и тысячам».

Источник: www.forbes.ru