В сложный экономический период в любой стране надежда на выход из кризиса заключается в быстром и эффективном развитии предпринимательства, предпринимательства в любой экономической отрасли. В настоящий момент, несмотря на огромные усилия по сокращению дефицита бюджетных ассигнований на 2017 г. в отрасль здравоохранения, развитие предпринимательства (частной медицины) в России становится крайне актуальным.

Однако коммерческая деятельность в сфере здравоохранения отличается от таковой в других областях экономики. Оказание медицинской помощи, будучи неотъемлемой функцией государства, не может быть предметом только коммерческого интереса, так как лимитируется врачебной этикой, деонтологией, правами пациента на оказание бесплатной медицинской помощи и строгим государственным регулированием, которое продолжает совершенствоваться в целях обеспечения доступных и качественных медицинских услуг.

Получается, что, с одной стороны, частная медицина – это бизнес, который должен создавать рабочие места, пополнять государственную казну за счет уплаты налогов, развиваться и приносить прибыль. С другой стороны, частная медицина – это социально ориентированное предпринимательство, основанное на профессиональной инициативе врача, группы врачей или группы, сочувствующих врачам, способное предпринять конкретные действия, направленные на улучшения системы здравоохранения в стране в целом за счет собственных (кредитных) средств.

Как решить проблему дефицита кадров в медицинском бизнесе?

В чем же причина крайне вялого развития предпринимательства в здравоохранении России, при, казалось бы, существующих с некоторых пор законодательных возможностях и объявленной на самом высоком уровне поддержки государством?

Позвольте, скажут мои оппоненты, во-первых, платная медицина в России развивается семимильными шагами, часто подменяя бесплатную медицинскую помощь, гарантированную государством, во-вторых, при поддержке государства, активно внедряющего механизм государственно-частного партнерства (ГЧП) строятся новые клиники и даже сети клиник, в-третьих, все большее количество частных клиник (больше 40%!) участвует в программе обязательного медицинского страхования (ОМС), получая впечатляющие плановые объемы бюджетных средств!

А теперь давайте разберемся.

Во-первых, что такое платная медицина? Это деньги, которые платят пациенты за медицинские услуги. Платят как в частных, так и в государственных медицинских организациях.

По статистике, в структуре платных услуг частные клиники занимают не более 25%, все остальные платежи происходят в государственных медицинских организациях, причем в последних как по счету, получая чек в отделах платных услуг, так и без них – доктору или медсестре «в карман». По сути, в государственных больницах разрешена предпринимательская деятельность с бесконтрольным использованием государственной собственности. При этом неудержимый рост «платной медицины», факты вымогательства и огромное количество жалоб пациентов, как правило, относятся к оказанию «платных» медицинских услуг не в частных, а в государственных медицинских организациях. Здесь-то и происходит вытеснение бесплатной медицинской помощи, гарантированной государством. И, несмотря на эти факты, термин «платная медицина», как черная метка, приклеился к истинному предпринимательству в здравоохранении – профессиональной и добросовестной частной медицине, формируя крайне отрицательное отношение к частным клиникам.

Какая тема в медицине выстрелит в 2023 году. Бизнес идеи для врача.

Во-вторых, механизм ГЧП. Кто может им воспользоваться? Врач, который захотел открыть свою частную практику? Предприниматель, который организовал небольшой многопрофильный или специализированный медицинский центр и годами оттачивает профессиональное мастерство своих сотрудников в неравной борьбе с «платной медициной» в государственных клиниках? Нет!

ГЧП – это для тех, у кого изначально много денег или возможностей задействовать административный ресурс.

Как это работает? Корпорация или физическое лицо, владеющее неким свободным капиталом, вкладывает деньги в строительство и инфраструктуру медицинского центра, получая удивительные льготы по налогам и аренде и одновременно подписывая соглашение об обеспечении плановыми объемами финансовых средств по программе ОМС, т.е. гарантированно выделенными бюджетными средствами (госзаказом). В некоторых случаях участниками ГЧП могут стать предприимчивые знакомые высокопоставленных чиновников, которые сначала получают, а уж потом вкладывают. Успех этого бизнеса, как и везде, – в разнице полученного и потраченного. Так что ГЧП в здравоохранении России – это, несомненно, новый инновационный механизм освоения бюджетных средств.

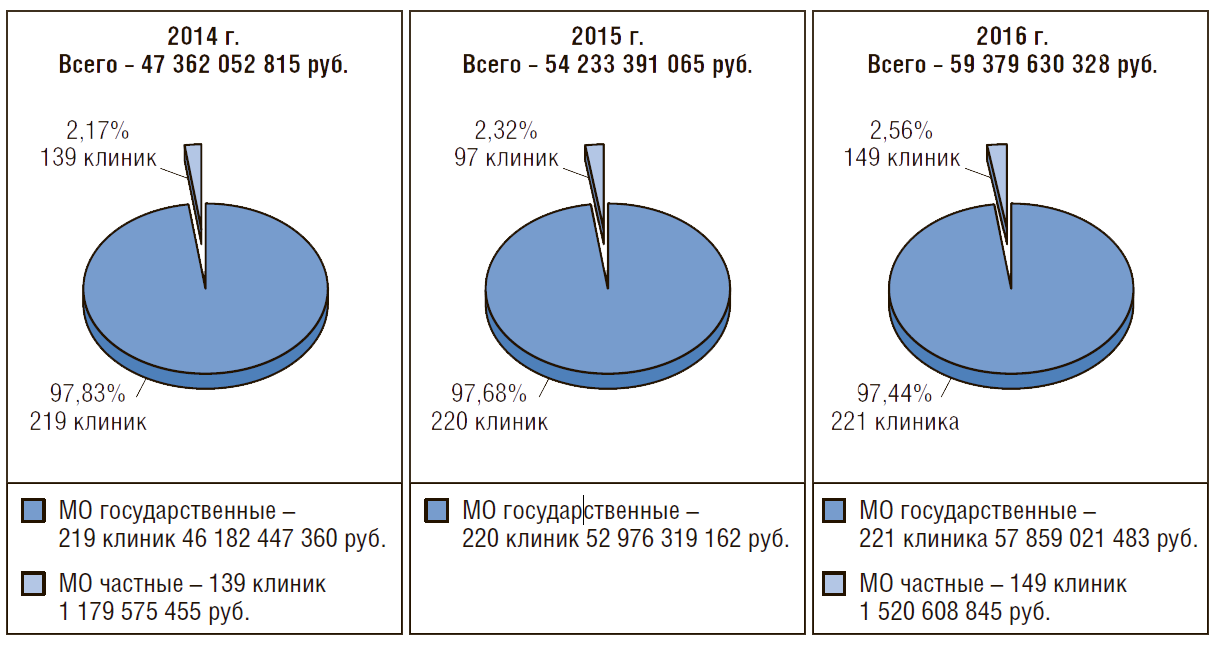

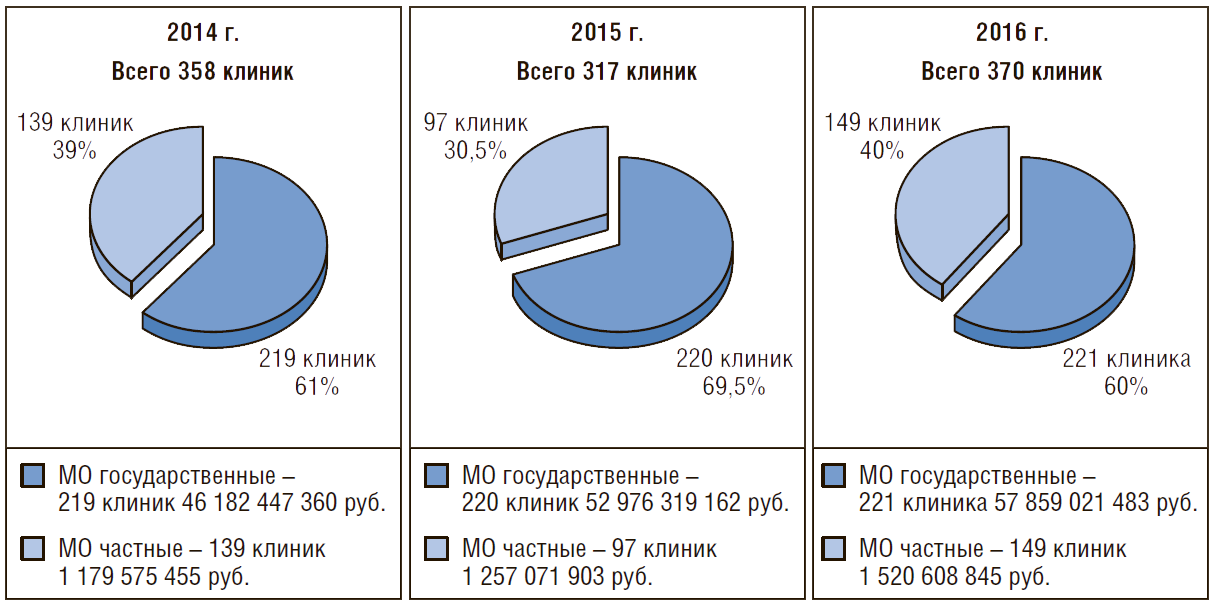

В-третьих, о работе частных клиник в системе ОМС. К сожалению, факт включения частных клиник в реестр медицинских организаций, работающих в системе ОМС, абсолютно не означает, что они в этой системе работают. В статистических отчетах, направляемых в Минздрав и Федеральный фонд ОМС, количество частных клиник, получающих бюджетное финансирование наряду с государственными, действительно впечатляет (подбирается к 40%!). Но в публичную статистику не включен другой показатель, отражающий истинное положение дел, – общий объем финансирования, выделенного для частных клиник в системе ОМС, который в течение трех последних лет на примере Санкт- Петербурга не превышает 2,5% от общего объема (рис. 1, 2)

Рисунок 1. Соотношение частных и государственных медицинских организаций, включенных в систему обязательного медицинского страхования в Санкт-Петербурге в 2014, 2015, 2016гг.

Рис. 2. Сравнение плановых объемов медицинской помощи по системе обязательного медицин- ского страхования между частными и государственными медицинскими организациями в Санкт- Петербурге на 2014, 2015, 2016 гг. (финансы)

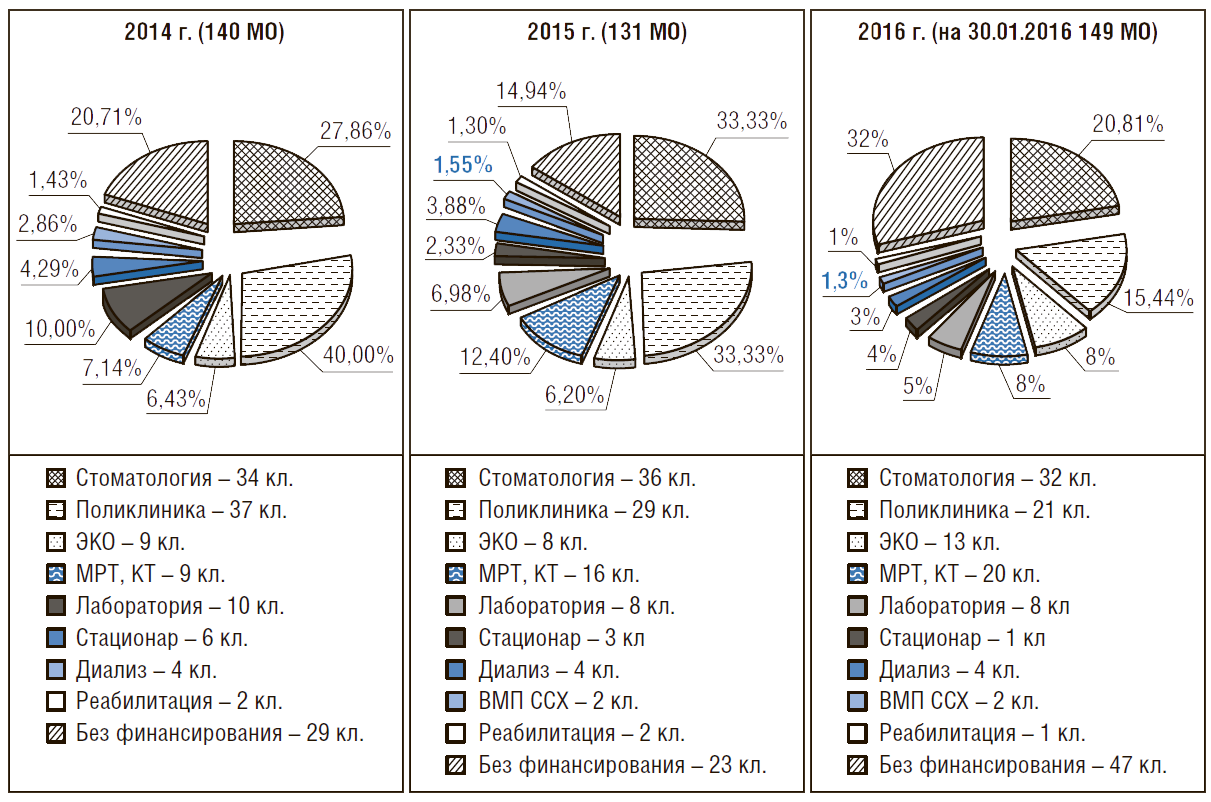

Особого внимания заслуживает тот факт, что число частных клиник, включенных в реестр, согласно закрепленному законодательно заявительному порядку и при этом не получивших плановых объемов, т.е. финансирования на заявленные медицинские услуги достигает 30% (рис. 3).

Рисунок 3. Сравнение числа частных медицинских организаций по видам оказания медицинской по- мощи при выделении плановых объемов обязательного медицинского страхования в Санкт-Петер- бурге на 2014, 2015, 2016 гг. (услуги)

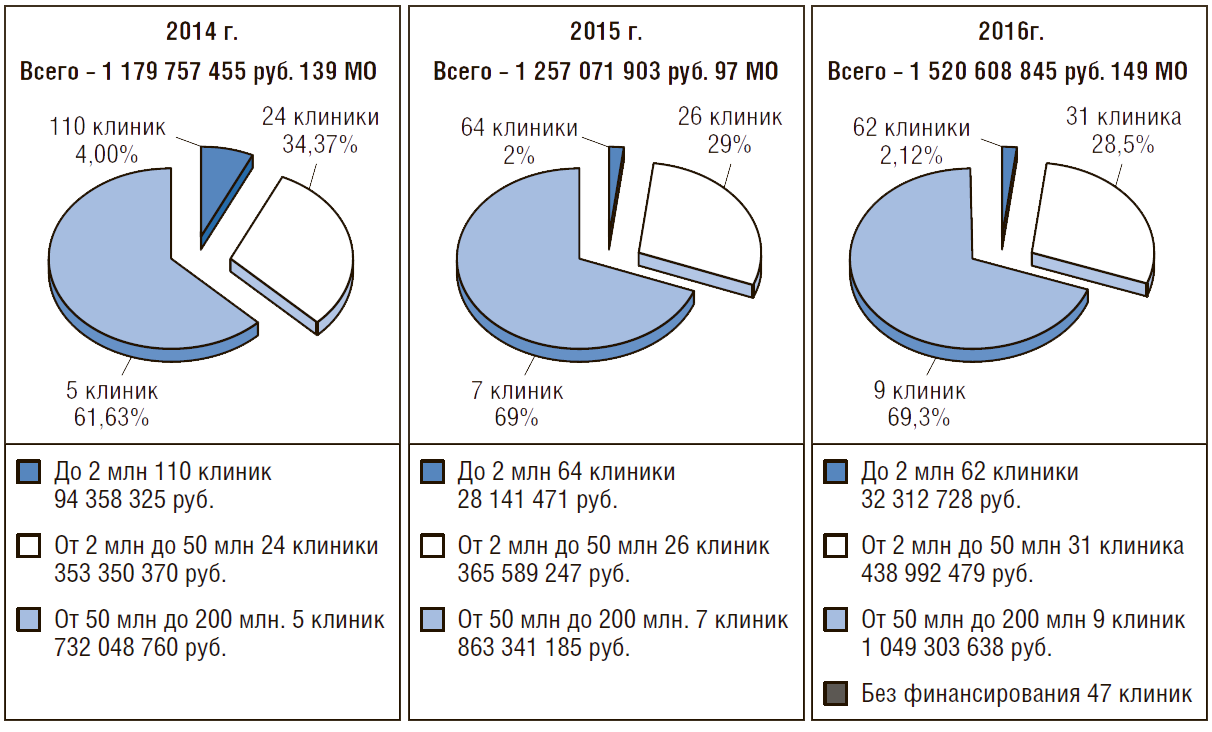

Кроме того, среди частных клиник, которые все-таки получают эти плановые объемы, лишь единицы каким-то образом добиваются адекватного финансирования, остальные удовлетворяются подачкой в несколько сот тысяч рублей в год, т.е. присутствуют в системе для галочки (рис. 4).

Рисунок 4. Распределение финансовых объемов обязательного медицинского страхования между частными медицинскими организациями в Санкт-Петербурге на 2014, 2015, 2016гг.

Описанные выше квазипрогрессивные процессы (рост платной медицины, внедрение механизма ГЧП и включение частных клиник в систему ОМС) ложатся в основу докладов с высоких трибун о неудержимом росте частной медицины в России, ее активном включении в общенациональную систему здравоохранения и гарантированной поддержке государством.

Эти заявления, правдивые по форме, но очень далекие от истины по содержанию, ложатся в основу формирования отношения к предпринимательству в здравоохранении – частной медицине – как к недостаточно профессиональному и малоэффективному придатку государственного здравоохранения, пытающемуся в погоне за прибылью залезть в бюджетный карман.

Обдумывая медицинский проект, предприниматель (бизнесмен) всегда пытается учесть риски, которые могли бы помешать его осуществлению. Банки тоже всесторонне оценивают риски при выдаче кредитов. Поэтому в бизнес-плане каждого проекта создания того или иного коммерческого медицинского центра существует довольно большой раздел, посвященный оценке рисков.

Для примера хочу привести вам один фрагмент такого раздела из собственного бизнес-плана (2014 г.), рассчитанного на открытие дополнительной сети амбулаторных кардиологических центров в Санкт-Петербурге.

«…6.4. Оценка рисков

На сегодняшний день, если исключить форс-мажорные обстоятельства, на первый план выступают факторы, которые условно можно объединить в следующие группы:

Факторы политико-экономического влияния

К ним прежде всего нужно отнести риск, связанный с возможным изменением политики государства по отношению к предпринимателям малого и среднего бизнеса, в том числе в области медицинских услуг, изменениями в области законодательства и налоговой политики. Точность прогнозирования этих изменений невысока. Можно предположить, что любое ограничение деятельности коммерческих организаций приведет к уменьшению потока пациентов, вследствие чего может снизиться доходность клиники. Однако данный вид рисков, по мнению руководства компании, не является значительным, так как за последние несколько лет в Российской Федерации в сфере здравоохранения предпринимаются меры по развитию частной системы здравоохранения, в том числе на основе проектов государственно-частного партнерства, специальных программ поддержки социально ориентированного пред- принимательства и включение частных клиник в программы ОМС без ограничений…»

Нередко от высокопоставленных чиновников, определяющих вектор развития здравоохранения в нашей стране, приходится слышать: «…Если Вы решили заниматься медицинским бизнесом, Вы должны брать на себя и риски этого бизнеса, а не надеяться на бюджет, который рассчитан на финансирование государственной медицины…».

Какие же риски мы не можем учесть или провести их профилактику? Неучтенными рисками предпринимательства в здравоохранении в первую очередь являются правовые риски, связанные с нарушением прав хозяйствующих субъектов («Закон о защите конкуренции»), отсутствием четкости в некоторых законах («Об охране здоровья граждан» и «Об обязательном медицинском страховании»), противоречивыми постановлениями правительства («Об оказании платных услуг») и др.

За ними следуют административные (в том числе декларативные) риски, когда объявленный на высоком государственном уровне курс развития здравоохранения, направленный на поддержку социально ориентированного предпринимательства, малого бизнеса и соблюдения страховых принципов, а также конкретные поручения Президента РФ не могут быть выполнены в связи с принятием расплывчатых решений недостаточно компетентными или введенными в заблуждение исполнителями.

Самая серьезная причина недостаточной компетенции руководителей связана с убеждением, что у государства не хватит денег, чтобы оплачивать медицинскую помощь, оказанную в частных клиниках. Формированию этого мнения способствуют и уважаемые медики, так как должности главных специалистов-консультантов Минздрава и правительств субъектов РФ занимают руководители крупных федеральных центров, которым в первую очередь необходимо добиться роста финансирования собственного центра, а затем других ведущих государственных клиник, но никак не частных.

При этом главные специалисты любят повторять: «Я не против частной медицины, но частная медицина хороша за границей, а мы живем в России!». Думая по-государственному и в государственных масштабах, уважаемые специалисты, а вслед за ними и высокие чиновники забывают о том, что в России государство обязано оплатить оказанную медицинскую помощь в любом случае, так как деньги, которыми оно при этом распоряжается, принадлежат пациенту, где бы эта помощь ему не была оказана! Есть ли выход из сложившейся ситуации? Будут ли найдены инструменты, способные минимизировать риски развития эффективного пред- принимательства в здравоохранении России?

Выход есть. Именно сейчас. И мы готовы обсуждать комплекс конкретных мер, не требующий дополнительного бюджетного финансирования.

Источник: www.vshouz.ru

Проблемы и перспективы развития предпринимательства в здравоохранении России

Существование частной медицины в современной России – неоспоримый факт. Специалисты утверждают, что в 2012 году около 50% жителей страны пользовались платной медицинской помощью. При этом доля пользователей коммерческих услуг ежегодно возрастает.

Напомним, что субъектами малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации являются хозяйствующие субъекты, отвечающие требованиям статьи 4 Федерального закона от 24 июля 2007г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»:

- коммерческие организации и потребительские кооперативы, внесенные в Единый государственный реестр юридических лиц;

- физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, прошедшие государственную регистрацию в качестве индивидуальных предпринимателей и внесенные в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей.

Исследование рынка медицинских услуг показывает, что к концу 2012 г. в России насчитывалось 29,2 тысяч медицинских учреждений. Эти учреждения значительно различаются по видам деятельности, численности клиентов и количеству сотрудников. Медицинские учреждения частной формы собственности составили 2,4 тысячи.[6]

Доля частных клиник от общего количества медицинских учреждений составляет 5-10%, тогда как в Израиле эта для 12%, в странах ЕС – 15%, в США – 20%.[5]

Как правило, частные коммерческие клиники специализируются на конкретных медицинских специальностях — гендерной медицине, стоматологии и др. При этом в России достаточно мало частных многопрофильных медицинских учреждений. Такая ситуация является следствием конкуренции с государственными лечебно-профилактическими учреждениями, которые также имеют право оказывать коммерческие медицинские услуги.

В 2010 г. в отрасли здравоохранения в России было занято 3,71 млн. человек – это 4,4% от общей численности трудоспособного населения, в 2011 г. численность персонала медицинских учреждений снизилась до 3,67 млн. человек, в 2012 г. – до 3,64 млн. человек.

Снижение численности медицинского персонала обусловлено не недостатком квалифицированных кадров, а низкими ставками медработников: сначала государство тратит деньги на подготовку медиков, а потом фактически «выгоняет их с работы», не обеспечивая достойной зарплатой.[6]

К сожалению, не смотря на рост спроса на медицинские услуги, и привлекательность рынка медицинских услуг для бизнеса, нормальному развитию этой отрасли мешает множество проблем, тесным образом связанных с проблемами российского здравоохранения.

Многие проблемы российского здравоохранения связаны с тем, что до настоящего времени не сбалансированы государственные гарантии по оказанию медицинской помощи и финансовые ресурсы, обеспечивающие их использование. Отсутствует налоговое стимулирование инвестиций и платежей в здравоохранение для юридических и физических лиц.

Реально существуют значимые различия в доступности и качестве оказываемых медицинских услуг в субъектах РФ, муниципальными учреждениями в городе и на селе для обеспеченных и малообеспеченных граждан.

До настоящего времени не сформировано единое информационное поле по реестру мощностей лечебно-профилактических учреждений, больных, застрахованных граждан, обновленных лекарственных препаратов, по телемедицине и др.

Сохраняется низкая информированность населения по профилактике болезней и неразвитость институтов общественного контроля за изменениями, которые происходят в системе здравоохранения.

Кроме того, низка еще и мотивация руководителей лечебно-профилактических учреждений и медицинского персонала по улучшению качества оказываемой медицинской помощи, а страхового сектора – к обеспечению, прежде всего, интересов населения.

Наряду с этим, общее число амбулаторно-поликлинических и больничных учреждений в государственном секторе уменьшается, часть из них ликвидируется, а некоторые службы объединяются.

На этом фоне увеличивается количество негосударственных медицинских организаций, а в государственных расширяется спектр платных услуг. Возрастают расходы на лекарственное обеспечение и получаемые населением медицинские услуги.

В России наблюдается крайне неблагоприятное соотношение между государственными (бюджетными) расходами на охрану здоровья и затратами населения – около 40 %, в то время как в большинстве других стран вклад населения составляет не более 25 %.[4]

Очевидно, что расходы на охрану здоровья в будущем будут только возрастать и эта тенденция объясняется внедрением в клиническую практику новых высокозатратных технологий, современных лекарств, за счет использования при оказании медицинской помощи дорогостоящего оборудования, повышения заработной платы медицинским работникам.

Одновременно с этим будут увеличиваться потребности в медицинских услугах в соответствующие периоды жизни человека, главным образом, в связи со старением населения.

Оставляет желать лучшего уровень управления и технологического оснащения учреждений здравоохранения, квалификация управленческих кадров.

Существующая система медицинского страхования мало эффективна, в ней не действуют важнейшие страховые принципы, и на нее не распространяется закон о страховом деле.

Кроме того, действуют сегодня не всегда оправданные административные барьеры для участия частного сектора здравоохранения в исполнении государственных заказов.

Административные барьеры при оказании медицинских услуг можно классифицировать следующим образом:

- Барьеры при входе предпринимателя на рынок — регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя, получение права на аренду помещения, доступ к кредитам и т.п.

- Барьеры при получении предпринимателем права на осуществление хозяйствующей деятельности – лицензирование деятельности.

- Барьеры при осуществлении предпринимателем хозяйствующей деятельности – государственный контроль и надзор.[3]

Описанными выше обстоятельствами можно отчасти объяснить неудовлетворенность граждан страны качеством медицинских услуг, их доступностью.

С появлением платных видов медицинской помощи взаимоотношения «врач — больной» стали претерпевать сложные этические трансформации, к которым они оказались не готовы.

Больным приходится узнавать – есть ли более дешевые альтернативные методы лечения и лекарства для них. Для сельского населения получение надлежащей медицинской помощи остается проблематичной.

Известно, что небольшое число частных организаций здравоохранения привлечены для оказания государственных медицинских услуг. А в большинстве зарубежных стран (Италия, Канада, Германия, Франция и др.) в планы оказания медицинских услуг населению вовлечены мощности как государственных, так и частных и некоммерческих организаций.

При рассмотрении частного бизнеса как поставщика медицинских услуг важно иметь в виду два принципиальных аспекта. Первый связан с мотивацией бизнеса в получении прибыли, а другой – с инновационным потенциалом предпринимательства.

Задача любой коммерческой структуры – это получение прибыли, а учреждения здравоохранения – это особые организации, которые несут на себе значительную социальную нагрузку, что принципиально отличает их от других частных предпринимателей, оказывающих услуги.

Кроме того, важно учитывать ситуацию, при которой высококачественные услуги частной медицины доступны для ограниченного высокооплачиваемого населения.

Безусловно, значима роль бизнеса в продвижении высокотехнологичной медицинской помощи и других инноваций в сфере здравоохранения; с точки зрения получения прибыли, бизнесу выгодны высокотехнологичные виды помощи, а государству и обществу – более дешевые и эффективные услуги на уровне, прежде всего, первичного звена здравоохранения.

Таким образом, система нашего здравоохранения находится на перекрестке интересов государства и бизнеса не только в плане обеспечения качественной медицинской помощи больным, а также по инвестированию охраны здоровья населения.

Так, интересы государства направлены на снижение экономических потерь, трудовых ресурсов; повышение эффективности деятельности трудоспособного населения; сокращение затрат на восстановление трудового потенциала; повышение эффективности в использовании государственных средств.

Бизнес заинтересован в снижении затрат на социальные выплаты; экономии расходов; в увеличении доступности трудовых ресурсов; в снижении экономических потерь (уменьшение коммерческих рисков и коррупционного давления, повышение предсказуемости государственной политики и защищенности); в увеличении операционной деятельности (доступ на новые рынки, повышение конкурентоспособности, снижение налогов и бюрократического давления).

На стыке, именно, этих интересов должно получить развитие государственно-частное партнерство в сфере здравоохранения, несмотря на недостаточную нормативно-правовую базу.[4]

В связи с этим, нужны законы о государственно-частном партнерстве в здравоохранении, Новые законы, учитывающие указанную специфику, будут способствовать развитию государственно-частного партнерства в сфере здравоохранения и, выражая интересы общества, бизнеса и государства, существенным образом изменят ситуацию в здравоохранении и позволят снизить социальную напряженность в обществе.

Другие статьи по данной теме:

Список использованных источников

Источник: www.ekonomika-st.ru

О ползучем кризисе в коммерческой медицине

Статья немного мрачная, написана на фоне эмоций, оставшихся после посещения десятка клиник за декабрь – январь 2017, где проводил переговоры о доверительном управлении. Понятно, что это были далеко не самые успешные клиники.

Последние год-полтора медицинский бизнес сталкивается с достаточно сложными проблемами. Конечно, в каждой клинике они внешне проявляются немного по-разному, у кого-то просто стало меньше пациентов, у кого-то пациенты стали неохотнее платить со словами «очень дорого для меня», или «денег нет столько», или «я подумаю», у кого-то пациенты стали неожиданно очень требовательными…

Вот, пример размышления доктора о пациентах в текущей ситуации:

«…Сегодняшний потребитель постоянно боится обмана. И в салоне что б не надули, и ЖКХ пересчитает счёт, и магазине проверит чек, и сдачу проверит.. обманы по кругу. Ну или сам порою стремится прокатиться… зайцем по ситуации. Как будто в другой стране живём. Включите ящик… любые новости. Там упало, и вдребезги, там авария, там украли, тут надули, там долги не возвращают, квартирные аферы … »

Переведу на простой язык:

Пациенты изменились. Сегодняшние пациенты приходят в клинику с ожиданием подвоха и обмана, при этом сами не прочь получить услугу без оплаты. Большую роль в этом играют СМИ, особенно тем, что периодически показывают сюжеты о врачах, выставляя их в неприглядном свете пр.: «Зубные рвачи», «Убийцы в белых халатах» и пр. Главный приз, конечно, достается стоматологам, как самым дорогим докторам.

Хотя, оправдывая телевидение, это далеко не всегда просто огульное очернение. И вы это сами прекрасно знаете, и рвачей хватает, и «альтернативно одаренных» тоже. Но, тем не менее, этот негатив вольно или невольно для рядового гражданина транслируется на каждого человека в белом халате.

В чем смысл всего выше написанного? А все очень просто. Ожидания пациента, его требования к клинике и врачу изменились. Это надо принять как данность, этого уже не изменить. Пациент 2007 года и пациент 2017 года, это уже два совершенно разных пациента (кроме клиник «имени одного доктора», с устоявшейся клиентурой).

Еще одна серьезная, хоть и не лежащая на поверхности, проблема – это постепенно растущая апатия и безынициативность персонала, в т.ч. и врачей. Здесь, конечно, главенствует синдром эмоционального выгорания, проявляющийся все в более молодом возрасте, что впрочем, вполне логично: изменились требования к врачу со стороны пациента, доктору приходиться больше «вкладываться» в каждого. Еще больше добавляет негатива то, что проявления синдрома, в виде деперсонализации и преобладания отрицательных эмоций в отношении к пациенту у взрослых врачей, тут же неосознанно подхватывают и молодые доктора, как часть корпоративной культуры. Что вызывает все больше и больше недовольство пациентов. И самое плохое в этом, то, что процесс идет незаметно и неочевидно.

Все это весьма и весьма ухудшает (хотел написать «клиническую») финансовую ситуацию, и вызывает резонные опасения относительно счастливого будущего.

Сюда же можно добавить неопределенность для сотрудников относительно гарантий сохранения комфортных рабочих условий. Это, в свою очередь, приводит к опасению потерь ключевых докторов, формирующих и поток пациентов и выручку.

Рекомендую обратить серьезное внимание на этот аспект проблемы. Когда у доктора, да и любого другого сотрудника (хороший администратор сегодня тоже на «вес золота») возникает эта самая «неопределенность будущего», он начинает искать себе или другую постоянную работу, или совместительство в другой клинике. Разговаривает со знакомыми, рассылает резюме, ходит на собеседования, и если врач более-менее толковый, а клиника, в которую он пришел тоже не в лучшей финансовой ситуации, или только открылась, ему предложат очень привлекательные условия. А если он еще и заикнется, что придет со своими пациентами, то тут уж и 40%, и 50%, и даже 60% (есть и такие предложения на рынке) на ФОТ от выручки пообещают.

Вот тут возможны варианты. Все плохие.

Вариант первый. Доктор собрался уходить. Начинает об этом сообщать пациентам, которые приходят к нему на прием, со словами: «эта клиника уже все, загибается, скоро буду работать в хорошей клинике, ищите меня там, или я вам сам позвоню…», скачивает базу пациентов для будущего обзвона… Для коллектива же, не желая показывать себя в непривлекательном виде, начнет оправдывать свой уход примерно теми же словами: «эта клиника уже все, загибается, руководство ничего не делает правильного (из того, что ему советовали опытные доктора, а советовали ему традиционное: цены понизить, процент на ФОТ поднять, рекламу дать), надо нормальную клинику искать….», что, понятно, тоже совсем не улучшает моральный климат среди сотрудников.

Вариант второй. Доктор по каким-то причинам не уходит. Но, открыв для себя «правду жизни», приходит к руководству и начинает заниматься шантажом: «Тут меня в другую клинику приглашают, 50% обещают… Я, конечно, не хочу уходить, но поймите меня правильно, мне семью кормить надо (ипотека, кредиты), на меня идут пациенты, я треть, половину, больше половины (нужное подчеркнуть) выручки всей клиники (отделения) сдаю, что-то надо делать?…». Чем ставит руководителя в абсолютно патовую ситуацию. И на шантаж поддаваться нельзя, и доктора тоже терять нельзя.

Есть только одно лекарство против этого. И оно профилактическое. «После» его употреблять бесполезно. «После» — только хирургия. Оно работает только «До». Но это возможно тема будущей статьи…

В этой ситуации что-то, конечно, делать надо. И у многих руководителей возникают соблазнительные желания, или воспользоваться уже проверенными методами, которые показали свою результативность в прошлом, или пытаться применять решения своих более успешных конкурентов.

Часть 1. Использование проверенных методов, которые в прошлом обеспечивали хорошие результаты.

В чем видимая привлекательность этого? Прежде всего, это доказанная в прошлом результативность, привычность и простота, принятие коллективом, и как следствие отсутствие сопротивления, кажущаяся дешевизна. Как правило, такие действия заключаются чаще всего в следующем: «цены снизить, рекламу дать», «акцию запустить, рекламу дать», «акцию запустить, пациентов из базы обзвонить».

К сожалению, в сегодняшних реалиях, эти действия или не дают ожидаемый результат, или приводят к обратному, в виде снижения выручки.

Причин для этого много.

Первая и самая главная. Изменилась рыночная среда. Если 10-15 лет назад рынок мед. услуг был на стадии «роста», то сейчас это явно фаза «стагнации», если не сказать «спада». Что проявляется в меньшем восприятии потребителями рекламы и в еще большей степени «вязкости» рынка (время между воздействием и ответной реакцией).

Кстати, именно это самая «вязкость» и обуславливает то, что сейчас интернет продвижение, даже при больших вложенных деньгах не начинает сразу давать результаты. Временной лаг составляет минимум 1-2-3 месяца, хотя несколько лет назад, отдача была практически мгновенная.

По поводу воздействия рекламы: я помню в 90-м году реклама, размером со спичечный коробок в вечерней городской газете, вызывала шквал звонков на 2 недели. Через 5 лет, целая полоса А2 в этой же газете давала 1-2 звонка, стоило это очень дорого. А самое смешное в этой ситуации было то что, как только я отказывался от рекламы, звонили клиенты и спрашивали: «Вы что? Закрылись? Что-то вашей рекламы не видно…», вынуждая за большие деньги обозначать свое присутствие на рынке.

Вторая причина. Очень сильно увеличилось «давление рынка». Несколько лет назад, когда рынок мед. услуг был на стадии роста, многие клинки и МЦ начали стремительно развиваться. Открывать филиалы, укрупняться, покупая или строя здания и помещения, и все они вступили в действие в прошлом – позапрошлом году.

Примеры:

В начале 2015 г. В Уфе открыла частный госпиталь клиника «Мать и Дитя», площадью 33 тысячи кв. м. Стоимость проекта 4,5 млрд. рублей. Всего медучреждение способно принять 240 тысяч пациентов в год.

4,5 миллиарда – это очень большие деньги. Не будем обсуждать целесообразность таких инвестиций именно в Уфе, предполагая, что в компании «Мать и Дитя» работают профессиональные сотрудники. Но деньги вложены, и их надо окупать. 240 тыс. платных (!) пациентов в год – это примерно 20-30% всех потенциальных платных пациентов Республики Башкортостан. Где они их будут брать?

На свободном рынке! Т.е. отбирая их у действующих клиник и МЦ.

Только одна из сетей «Медси», в начале 2015 открыла клинико-диагностический центр на Красной Пресне площадью более 22 000 кв.м. И планирует открытие еще несколько мед. центров в Москве и городах-миллионниках. Для полноценного функционирования на такой площади мед. центру тоже нужны пациенты, количеством в 100-150 тысяч в год, а то и больше. Где брать? Там же, на свободном рынке, пытаясь отобрать их у действующих игроков.

Что касается стоматологических клиник, не в таком, конечно, эпичном формате, но я думаю, их количество измеряется тысячами, которым тоже нужны и пациенты, и доктора.

Деньги вложены, клиники открыты, и для многих сейчас стоит вопрос не столько возврата инвестиций, сколько просто выживания. И вся это масса, так или иначе, оказывается на рекламном пространстве. Выискивая и пробуя на эффективность многие десятки маркетинговых инструментов. И любая удачная находка мгновенно тиражируется другими клиниками, тут же пресыщая инфо-среду, сводя на «нет» ее результативность или увеличивая стоимость применения за грань разумного.

«Каждый инструмент внешнего маркетинга имеет ограниченное время действия»

Пример: купонаторы типа «Биглион».

Именно, исходя из выше перечисленного, и не «работают» продвигаемые в разнообразных пособиях и на курсах по маркетингу в медицине, все эти «100500 проверенных способов привлечения первичных пациентов».

О том, что стоит вопрос именно выживания, можно судить по росту количества объявления «сдам в аренду стомат. клинику/кабинет».

Такой бизнес на мой взгляд имеет право на жизнь, если изначально клиника строится именно под такую деятельность, и все бизнес-процессы ориентированы именно на аренду.

Если же вы хотите просто сдать свой пустующий кабинет, то убытки и огромные финансовые риски очень вероятны.

Здесь можно сравнить гостиничный бизнес и сдачу в аренду комнату из квартиры, в которой вы живете. Вроде бы логично: комната пустует, почему бы и не сдать? Но, потом, оказывается, что дискомфорт от наличия посторонних людей в своем родном доме, намного больше, чем деньги за аренду. Суммы за ремонт квартиры, восстановление мебели и бытовой техники, даже после добропорядочных, на первый взгляд, жильцов, тоже бывают существенными (те, кто сдавал квартиры, знают).

Но если это еще можно перетерпеть, то главное – юридические и финансовые риски, независимо от того, что прописано в договоре с арендатором, несет юр. лицо, от имени которого доктор — арендатор действует. Скорее всего, это будет ваше юр. лицо. А если это врач, к моменту иска уже ушел от вас, то все проблемы только ваши. О том, что суммы исков бывают и многомиллионные, даже и говорить не будем. Конечно, в теории, через суды и прочие инстанции, может быть и можно с этого доктора что-то получить, но это только в теории, а такой трудно восполнимый ресурс, как репутация, страдает все равно ваш!

Третья причина. Изменились пациенты. О чем я писал выше. Не ведутся на акции, почти всегда справедливо, ожидая подвоха и «развода» на деньги. Не реагируют на СМС, звонки администраторов с предложением акций и услуг все чаще воспринимают с раздражением. Но, что отрадно, пока еще хорошо реагируют на звонок доктора.

Добавим, конечно, сюда же и еще одну ложку дегтя, в виде реального снижения платежеспособности населения.

«По данным исследовательского холдинга Ромир, в декабре в 2014 средний чек в российских магазинах года составлял 670 рублей, через год он сократился до 643 рублей, а в декабре 2016 года и вовсе упал до 591 рубля».

Четвертая. Равнодушное, на грани саботажа, восприятие антикризисных мер сотрудниками. Не всегда, но часто. Вспоминая «жизненный цикл организации», те меры, которые раньше, на этапе «роста», воспринимались с энтузиазмом и исполнялись на «Ура!», на стадии «зрелости», переходящей в «упадок», могут коллективом абсолютно равнодушно игнорироваться.

В стоматологической клинике, (15 лет на рынке, 7 кресел) руководство, озаботившись снижением потока первичных пациентов, провело очень эффективную акцию в Инстаграме. Хирург — имплантолог за 2 дня принял 38 первичных пациентов. (38 пациентов на 2 рабочих дня – лично его инициатива, не понимаю, почему это допустило руководство). На услуги в клинике не остался ни один пациент!

Часть 2. Применение решений своих более успешных коллег (конкурентный бенчмаркинг)

Вещь в хозяйстве нужная и, несомненно, полезная. Вообще, чем больше вы собираете информацию из своей и смежных областей бизнеса, ее анализируете, тем выше шансы успеха собственного дела. Инструментов повышения эффективности работы МЦ очень и очень много. И маркетинговых, и управленческих, и чисто медицинских. У всех у них разная стоимость покупки, внедрения и использования.

У всех разное время «ввода в действие», у всех разная эффективность, причем далеко не всегда положительная. И, в общем-то, профессионализм руководителя и состоит в том, что бы из этого множества выбирать наиболее эффективное, быстрое и малозатратное, и внедрять это в практику.

Я, как бизнес-консультант, по крайней мере, начинаю свою работу с клиниками именно с этих позиций.

Но и здесь есть свои подводные камни.

Для выявления положительных сторон надо выбирать действительно успешные клиники. Это определить тоже не всегда просто.

Так, например, из года в год по рейтингам самых крутых клиник России кочует крупная СМЦ, ее представители выступают на многочисленных форумах и делятся своим позитивным опытом. Но при этом, сама сеть занимает одно из лидирующих позиций по негативным отзывам пациентов (не только в абсолютном, но и пропорциональном значении), по негативным отзывам сотрудников как о работодателе, и стабильно показывает многомиллионные убытки.

Другой пример. В одном из сибирских городов работает довольно большая, по местным меркам, стоматологическая клиника. Внешне вполне респектабельная, руководство активно проводит семинары и тренинги по ведению стоматологического бизнеса. В самой же клинике удельная выручка на кабинет весьма посредственная, а текущего дохода еле-еле хватает только на обслуживание кредиторской задолженности, и как одно из следствий, манипуляции с зарплатами докторов и постоянные задержки выплат контрагентам.

Сможете ли вы рассматривая только внешнюю сторону, то, что вам хотят показать, «демо-версию», найти что-то реально полезное? Я сомневаюсь.

Еще одна сложность. Надо уметь точно определять, что именно в успешной клинике способствует этому самому успеху.

Из реальной жизни. Работал как консультант довольно плотно со стоматологической клиникой в одном из поволжских городов. За два года клиника из небольшого помещения с двумя креслами переехала в новое хорошее помещение на 4 кресла, приобрели томограф, сделали шикарный дизайнерский ремонт. За эти два года количество докторов удвоилось, выручка выросла в 4 раза.

Была проделана очень большая организационная работа, внедрены регламенты и внутренние стандарты, система контроля, и пр., очень много времени было посвящено обучению сотрудников, особенно докторов. В клинику заходили знакомые руководители коллег-конкурентов, восхищались. А как вы думаете, на что они обращали внимание, как на главные компоненты успеха? Они очень живо интересовались только тремя вещами: интерьер (кто делал?), КТ (Почем купил?) и прейскурант (Чё почем у тебя?). Не поверил бы, но сам видел.

И тут вспоминается анекдот о соц. исследованиях. Заодно и немного веселого напоследок.

Огурцы вас погубят! Каждый съеденный огурец приближает вас к смерти. Удивительно, как думающие люди до сих пор не распознали смертоносности этого растительного продукта и даже прибегают к его названию для сравнения в положительном смысле («как огурчик!»). И несмотря ни на что, производство консервированных огурцов растет.

С огурцами связаны все главные телесные недуги и все вообще людские несчастья.

- Практически все люди, страдающие хроническими заболеваниями, ели огурцы. Эффект явно кумулятивен.

- 99,9% всех людей, умерших от рака, при жизни ели огурцы.

- 99,7% всех лиц, ставших жертвами автомобильных и авиационных катастроф, употребляли огурцы в пищу в течение двух недель, предшествовавших фатальному несчастному случаю.

Единственный способ избежать вредного действия огурцов – изменить диету. Ешьте, например, суп из болотных орхидей. От него, насколько нам известно, еще никто не умирал.

Как серьезное резюме.

При всем при этом, медицинский бизнес является стабильным, высокорентабельным и неподверженным разнообразным кризисам и колебаниям платежеспособности потребителей. Конечно, при условиях, как и в любом другом виде бизнеса, постоянного совершенствования и предупреждающих действий, как реакции на возникающие вызовы рынка.

Немного перефразирую Кэролла «В наше время, даже для того, что бы стоять на месте, надо очень быстро бежать». Это означает, что надо быть всегда немного впереди конкурентов, а в долгосрочной перспективе быть нацеленным на стратегическое позиционирование в целевом сегменте рынка так, что бы создавать устойчивое конкурентное преимущество, которое бы трудно копировалось конкурентами. И если оснащенность вашей клиники, в виде наличия микроскопа или КТ, ваш прейскурант, дизайн интерьера, и пр. скопировать очень просто, то правильно выстроенную систему взаимоотношений с пациентом, тот самый «клиент-ориентированный сервис», уже достаточно сложно. Это самое главное и доступное, на сегодня, конкурентное преимущество и обязательное условие «успешности» клиники.

«…Восприятие качества лечения как высокого возможно лишь при условии, что пациент будет удовлетворен отношением к нему врача и медицинского персонала; прочие параметры качества, включая объективную результативность лечения, отходят на второй план…».

Источник: stomatologclub.ru