Прогноз – это научно обоснованное вероятностное суждение о состояниях объекта в будущем и альтернативных вариантах путей и сроков их осуществления.

Главная цель прогнозирования – разработать научные предпосылки для принятия управленческих решений. Такие предпосылки включают:

- анализ закономерностей и тенденций изменения объекта управления;

- альтернативное предвидение его будущего развития;

- оценку результатов воздействия на предвидимые процессы в объект исследования.

В рамках нарастающих темпов глобализации и при ускоренном развитии научно-технического прогресса резко возрастает неопределенность в последующем развитии управленческих объектов, возрастает цена ошибки неверного управленческого решения.

Сдай на права пока

учишься в ВУЗе

Вся теория в удобном приложении. Выбери инструктора и начни заниматься!

Главные задачи прогнозирования:

- проанализировать сложившиеся социально-экономические явления и процессы, оценить существующие ситуации и определить узловые проблемы в развитии;

- оценить действия рассматриваемых тенденций в будущем, предвидеть возможные новы проблемы, новые экономические ситуации, требующие принятия решения;

- определить возможные альтернативы деятельности в будущем.

Один из типов прогнозов – сценарий развития, разрабатываемый с учетом определенных действий субъектов прогнозируемой ситуации.

Что такое бизнес-процесс? Моделирование и анализ бизнес-процессов

Способы прогнозирования

Выделяют два основных способа составления прогнозов:

- описание изменений процессов или объектов;

- формирование параметров, характеризующих процессы или объекты.

В первом способе принято выделять факторный и трендовый подходы:

- Факторный подход прогнозирования предполагает необходимость использования серии факторов, оказывающих на объект прогнозирования непосредственное воздействие. Данный подход основан на оценке степени воздействия разных факторов и их комбинаций на процесс дальнейшего развития возможного состояния объекта управления.

- Трендовый подход прогнозирования предполагает, что будет использована экстраполяция выровненных значений динамического временного ряда прогнозируемых показателей. Прогноз-тренд является одним из видов прогноза, основанного на применении линейной экстраполяции тенденций, которые сложились в прошлом.

«Прогнозирование и моделирование управления бизнесом»

Готовые курсовые работы и рефераты

Решение учебных вопросов в 2 клика

Помощь в написании учебной работы

Во втором способе также выделяют два подхода: генетический и нормативный подходы.

Генетический подход основан на применении постоянных тенденций в прогнозируемых процессах, придающих инерционный характер развития объекту управления. Прошлое, настоящее и будущее, не смотря на все отличия, генетически взаимосвязаны и обладают большим числом общих элементов и взаимосвязей между ними.

Нормативный подход характеризует процесс управляемости прогнозируемых процессов, а также их подчиненность целям развития. Вместе с тем, цель может задаваться из внешней среды, как нормативное состояние.

Регламент бизнес процессов: что это и зачем он нужен? | Александр Высоцкий

Прогнозы отличаются по длительности сроков, на которые они рассчитаны. На сегодняшний день разрабатываются прогнозы разной продолжительности:

- краткосрочный, то есть текущий – рассчитан на 1 год;

- среднесрочный – 3-5 лет;

- долгосрочный – 10-15 лет и более.

Цель любого прогноза – учитывать перемены в обществе, протекающие с разной скоростью и имеющие разную деятельность. Рыночная конъюнктура – курс валют, акций, цены и пр., могут существенно изменяться на протяжении месяца, недели или дня. Предвидение данных изменений с целью своевременной реакции на них является предметом краткосрочного и текущего прогнозирования, и важнейшим элементом части оперативного менеджмента. Краткосрочный прогноз – это прогноз, в первую очередь, текущих хозяйственных операций, связанных с изменениями структуры и объема спроса населения, движением финансовых потоков и цен, колебаниями сельскохозяйственного производства.

Другие перемены могут затрагивать несколько лет и требуют продолжительного времени на процесс создания и освоения новых типов продукции, динамику внешнеэкономических связей, динамику и структуру денежных доходов и пр. Все это является объектами среднесрочного прогнозирования и базируются на среднесрочных программах (3-5 лет) социально-экономического развития.

Долгосрочное прогнозирование предполагает, что основная масса внимания сосредоточена на глубинах изменения в объекте управления – масштабных научно-технических проблемах, крупных социальных задач, вопросов экологии и глобализации, демографических процессов.

Долгосрочное прогнозирование менее остальных связано с тенденциями социально-экономического развития, свободнее в выборе версий будущего развития. Вместе с этим, долгосрочные прогнозы менее детализированные и основываются на сравнительно небольшом круге обобщающих показателей. Долгосрочный прогноз – базис для определения концепции социально-экономического развития на долгосрочный период и выбор стратегии развития.

Методы прогнозирования

При составлении прогнозов используют ряд методов:

- экспертные оценки;

- логическое моделирование;

- экономико-математическое моделирование.

Методы экспертных оценок основаны на применении в процессе разработки прогнозы мнений признанных экспертов-специалистов или одного такого эксперта.

Методы логического моделирования используют в основном для того, чтобы качественно описать прогнозные процессы. Их основа – общие закономерности функционирования прогнозируемого объекта, которые подлежат анализу в определенной логической последовательности.

Методы экономико-математического моделирования основаны на имитации реального поведения исследовательского объекта через построение экономико-математических моделей. Названные методы получили наибольшее развитие в сфере составления прогнозов социально-экономических процессов. Их вид – математическая экстраполяция — широко используемый метод, позволяющий продлить тенденцию изменений в экономических параметрах из области ее наблюдения в прошлом на будущее.

Источник: spravochnick.ru

4. Анализ и прогнозирование бизнес-процессов (деятельности) предприятий как объект автоматизации.

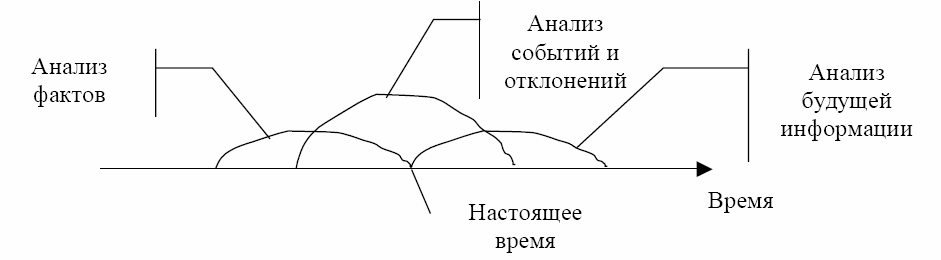

Р ис. 4.1. Деление анализа по временному фактору.

По масштабности решаемых или обслуживаемых задач:

- стратегический, сюда можно отнести оценку эффективности целей, долгосрочные прогнозы, исторические оценки процессов и явлений и т.д.;

- оперативный — это оценка текущего состояния, выявление узких мест и отклонений;

- система раннего предупреждения.

По предметным областям, в рассматриваемом случае — экономики различают анализ:

- в маркетинге;

- производстенной или основной деятельности;

- в логистике;

- обеспечении ресурсами;

- финансовой;

- в сфере инвестиций и инноваций. По методам различают:

- -сравнительный по подразделениям, предприятиям, регионам, временным периодам и т.д.;

- анализ отклонений;

- функционально-стоимостный;

- анализ цепочки создания стоимости и конкурентный анализ по Портеру;

- анализ полей бизнеса (Profit Impact of Market Strategies — PIMS);

- бенчмаркинг (Beanchmarking);

- интеллектуальный анализ (Data mining). В процессе анализа используются различные математические

методы, в том числе:

- математической статистики;

- многомерного статистического анализа,

- эконометрики;

- алгебры – линейная, логики, предикатов, нечёткой логики;

- численные методы анализа. Необходимо заметить, что какой-либо конкретный аналитический

процесс или аналитическая работа могут характеризоваться одновременно несколькими из перечисленных выше признаков. Понятно, что приведённая система признаков анализа не претендует на полноту и носит рекомендательный характер.

Источник: studfile.net

Основные понятия и определения бизнес-прогнозирования. Принципы и функции бизнес-прогнозирования

В первую очередь необходимо отметить, что само слово «прогноз» толкуется по-разному.

Прогноз (от греч. Tcpoyvcooig — предвидение, предсказание) — предсказание будущего с помощью научных методов, а также сам результат предсказания.

Прогноз — это научно обоснованное суждение о возможных состояниях объекта в будущем и (или) об альтернативных путях и сроках их осуществления.

Прогнозирование — это разработка прогноза; в узком значении — специальное научное исследование конкретных перспектив дальнейшего развития какого-либо процесса.

Прогностика — наука о принципах, методах и средствах (инструментах научного прогнозирования). Прогностика соединила последние достижения экономической теории, математических методов и современных информационных технологий.

Прогностика — научная дисциплина, изучающая общие принципы и методы прогнозирования развития объектов любой природы, закономерности процесса разработки прогнозов.

Как наука прогностика сформировалась в 70-80-е гг. XX столетия. Кроме понятия «прогностика», в литературе используют термин «футурология». Как любая наука, прогностика имеет набор своих терминов, употребляемых для обозначения определенных понятий. Определения понятий прогностики впервые были зафиксированы в 1978 г.

Прогнозирующая система — это система методов прогнозирования и средств их реализации, функционирующая в соответствии с основными принципами прогнозирования. Средствами реализации являются экспертная группа, технические средства и т. д. Прогнозирующие системы могут быть автоматизированными и неавтоматизированными; дискретными и непрерывными; системами на государственном, межотраслевом, отраслевом уровне, а также на уровне предприятий, учреждений и технологических процессов.

Прогнозный фон — это совокупность внешних по отношению к объекту прогнозирования условий (факторов), существенных для решения задачи прогноза.

Любое прогностическое исследование начинается с разработки задания на прогноз. Разработка этого задания входит в пред- прогнозную стадию исследования и разрабатывается обычно в тесном контакте заказчика и исполнителя. Задание на прогноз — это документ, определяющий объект прогноза, его цели и задачи и регламентирующий порядок его разработки. Задание должно содержать основание для разработки прогноза с указанием заказчика и исполнителя.

В задании должен быть определен объект прогноза, указаны его основные характеристики и параметры, его связи с другими объектами, составляющими фон развития объекта прогноза. Необходимо, чтобы задание в первом приближении обозначало границы исследования объекта прогноза, учета воздействия фона с целью ограничить исследования определенными рамками. С этой же целью в задании должен быть установлен перечень исходных данных и ограничений, который заказчик обязуется поставить исполнителю.

Кроме того, в задании на прогноз определяются точность, период упреждения, другие условия его разработки, а также этап- ность разработки, прогноз с указанием сроков выполнения подцелей и подзадач каждого этапа, формы поэтапной отчетности и предоставления итоговых результатов работы. В разделе организационных принципов проведения прогнозного исследования определяются источники, формы и порядок финансирования работ, соисполнители и распределение разделов прогноза между ними.

В случае большого числа соисполнителей головная организация совместно с ними составляет координационный план, утверждаемый заказчиком. В нем содержится перечень организаций, занятых разработкой отдельных прогнозов или вспомогательных тем, определяется порядок их взаимодействия, задачи, поставленные перед каждым соисполнителем, сроки их выполнения и последовательность передачи результатов, стоимость работ и порядок финансирования соисполнителей.

Эти два документа — задание на прогноз и координационный план — являются основными руководящими документами для всех организаций в процессе разработки прогнозов. После утверждения задания на прогноз и координационного плана разработка прогноза обычно производится путем выполнения этапов работ в определенной последовательности. Последнее в каждом конкретном прогнозе может изменяться, но, как правило, имеет три основные стадии: ретроспекцию, диагноз и проспекцию.

На стадии ретроспекции решаются такие задачи, как формирование описания объекта прогноза в прошлом; окончательное формулирование и уточнение задачи прогнозирования.

К этой стадии относятся обычно следующие этапы работ:

1) на основании задания на прогноз и предварительного обследования объекта уточняется перечень характеристик и параметров объекта, рассматриваемых в данной задаче, оцениваются предварительно их важность и взаимные связи. Это предпрогноз- ный анализ объекта;

- 2) на основании предпрогнозного анализа и задания на прогноз определяются и оцениваются источники информации, порядок и организация работы с ними. Окончательно формируется постановка задачи;

- 3) в соответствии с установленным порядком исполнители осуществляют сбор ретроспективной информации и размещение ее в запоминающих устройствах информационно-поисковой системы.

На стадии диагноза решаются следующие задачи: разработка модели объекта прогноза и выбор метода прогнозирования. Эта стадия включает четыре основных этапа исследования:

- 1) на основании принятой структуры объекта и полученной ретроспективной информации разрабатывается формализованное описание объекта. Это описание обычно сводится к математической модели объекта;

- 2) определяются текущие значения характеристик объекта на основании источников информации, проверяется степень адекватности модели объекту прогноза;

- 3) осуществляется выбор метода объекта прогнозирования, адекватного классификации объекта, характеру его развития и задаче прогноза;

- 4) разрабатываются алгоритм и рабочие программы прогнозирования, производится их отладка.

Стадия проспекции предполагает решение, на основании всех предыдущих этапов, задачи получения результатов прогноза. Основные ее этапы:

- 1) расчет прогнозируемых параметров в заданном периоде упреждения;

- 2) стыковка и синтез отдельных прогнозов в соответствии с принятыми правилами;

- 3) верификация прогноза и установление степени его точности.

Такая этапность разработки прогнозов обычно характерна

Принципы и функции бизнес-прогнозирования [1]

Под системностью методов бизнес-прогнозирования

следует понимать их совокупность, позволяющую разработать согласованный и непротиворечивый прогноз по каждому направлению развития бизнеса.

Принцип системности прогнозирования предполагает исследования количественных и качественных закономерностей в экономических системах, построение такой логической цепочки исследования, согласно которой процесс выработки и обоснования любого решения отталкивается от определения общей цели системы и подчинения достижению этой цели деятельности всех входящих в нее подсистем. При этом данная система рассматривается как часть более крупной системы, также состоящей из определенного количества подсистем.

Принцип научной обоснованности означает, что в бизнес- прогнозах всех уровней всесторонний учет требований объективных экономических законов должен базироваться на применении научного инструментария, глубоком изучении достижений отечественного и зарубежного опыта формирования прогнозов. Прогнозирование должно строиться на широком использовании методик и моделей как условии научного формирования прогнозов отдельных блоков комплексной системы, их обоснованности, действенности и своевременности.

Принцип адекватности бизнес-прогноза объективным закономерностям характеризует не только процесс выявления, но и оценку устойчивых тенденций и взаимосвязей в развитии современной экономики и создание теоретического аналога реальных экономических процессов с их полной и точной имитацией.

Реализация принципа адекватности предполагает учет вероятностного, стохастического характера реальных процессов. Это означает необходимость оценки как сложившихся отклонений, так и таких, которые могут иметь место в будущем; определение возможной области их расхождения, т. е. оценку вероятности реализации выявленной тенденции.

Принцип альтернативности прогнозирования связан с возможностью развития бизнеса и его отдельных звеньев по разным траекториям, при разных взаимосвязях и структурных соотношениях. При переходе от имитации сложившихся процессов и тенденций к предвидению их будущего развития возникает необходимость построения альтернатив, т. е. определения одного из двух или нескольких возможных, а зачастую и противоположных, взаимоисключающих путей развития.

Принцип согласованности — это принцип бизнес-прогнозирования, требующий согласования нормативных и поисковых прогнозов различной природы и различного периода упреждения.

Принцип вариантности — это принцип бизнес-прогнозирования, требующий разработки вариантов прогноза, исходя из вариантов прогнозного фона.

Принцип непрерывности — это принцип бизнес-прогнозирования, требующий корректировки прогнозов по мере поступления новых данных об объекте прогноза.

Принцип верифицируемости — это принцип бизнес-прогнозирования, требующий определения достоверности, точности и обоснованности прогнозов.

Принцип рентабельности — это принцип бизнес-прогнозирования, требующий превышения экономического эффекта от использования прогноза над затратами на его разработку.

После знакомства с принципами бизнес-прогнозирования обязательно следует отметить основные функции этой весьма важной стадии в бизнес-менеджменте.

Основными функциями бизнес-прогнозирования являются:

- 1) научный анализ экономических, социальных, научно-технических процессов и тенденций в современном бизнсе;

- 2) исследование объективных связей бизнеса в конкретных условиях в определенном периоде;

- 3) оценка объекта бизнес-прогнозирования;

- 4) выявление объективных альтернатив развития бизнеса;

- 5) накопление научного материала для обоснованного выбора определенных решений.

Исследование объективных связей бизнеса осуществляется в процессе разработки механизма использования экономических законов, отражающих существенные причинно-следственные связи явлений, выражающих их повторяемость в определенных условиях. Вместе с тем при прогнозировании необходимо учитывать и неопределенность, обусловленную вероятностным действием экономических законов, неполнотой их знания, наличием субъективного фактора при принятии плановых решений, несовершенством и недостаточной надежностью информации.

Оценка объекта прогнозирования базируется на сочетании аспектов детерминированности и неопределенности. Детерминизм — философская концепция, признающая объективную закономерность и причинную обусловленность всех явлений природы и общества. Детерминировать — значит определять, обусловливать. При абсолютной неопределенности конкретное представление будущего невозможно. Поэтому при отсутствии одного из аспектов прогнозирование теряет смысл.

Выявление объективных альтернатив исследуемого процесса и тенденций его развития на перспективу предполагает необходимость выбора между взаимоисключающими возможностями. Необходимо ставить под контроль экономические процессы в бизнесе, определять в соответствии с поставленными перспективными целями оптимальные пропорции на длительный период.

Реализация вышеназванных функций прогнозирования позволяет определить общие и специфические подходы, составляющие его научную основу. В бизнес-прогнозировании используются следующие общенаучные подходы: исторический и комплексный.

Исторический подход заключается в рассмотрении каждого явления и процесса во взаимосвязи его исторических форм. При прогнозировании следует исходить из того, что современное состояние исследуемого объекта есть закономерный результат его предшествующего развития, а будущее — закономерный результат его развития в прошлом и настоящем.

Комплексный подход предполагает рассмотрение объекта исследования в его связи и зависимости с другими процессами и явлениями. В его рамках выделяют генетический (исследовательский, поисковый) и нормативный (целевой) подходы.

При генетическом подходе конечной целью является определение возможных состояний объекта прогнозирования в перспективе, с учетом сохранения соответствующих тенденций его развития. При этом не учитываются условия, которые могут изменить данные тенденции.

При нормативном подходе в качестве цели принимается определение путей и сроков достижения возможного состояния объекта прогнозирования в будущем. Исследуются и прогнозируются возможные пути изменения тенденции за счет интенсификации производства, изменения его структуры, динамики экономических показателей, производительности труда и т. д.

Оба названных подхода связаны между собой, взаимно дополняют друг друга и, как правило, используются в совокупности, обеспечивая комплексное изучение прогнозируемого процесса.

- [1] Рабочая книга по прогнозированию.

Источник: studref.com