Текст научной статьи на тему «МЕСТО И РОЛЬ МАЛОГО БИЗНЕСА В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»

Место и роль малого бизнеса в решении проблемы обеспечения продовольственной безопасности

Аннотация. Цель исследования состоит в разработке инструментов регулирования малого бизнеса в аграрной сфере России на основе определенных критериев для обеспечения продовольственной безопасности и устойчивого развития сельских территорий, наращивания экспортного потенциала страны продукцией АПК. Выявлены общие черты функционирования малого бизнеса в аграрной сфере с другими отраслями экономики, определены критерии развития малого бизнеса в АПК. В основе работы лежит концептуальный подход к разработке механизмов регулирования малого бизнеса в аграрной сфере, основанный на модели инновационного роста. Рассмотрена роль малого бизнеса в развитии аграрного сектора России в условиях санкций и кризисных процессов, определены основные направления стимулирования развития малого бизнеса, предложен алгоритм оценки производственного потенциала малых фирм в АПК с целью получения финансовой поддержки.

Роль малого бизнеса в экономике страны. Глеб Цейтлин, эксперт центра Структурных исследований

Abstract. The research objective consists in development of instruments of regulation of small business in the agrarian sphere of Russia on the basis of certain criteria for ensuring food security and a sustainable development of rural territories, building of an export potential of the country with production of agrarian and industrial complex. Common features of functioning of small business in the agrarian sphere with other branches of economy are revealed, criteria of development of small business in agrarian and industrial complex are defined. The conceptual approach to development of mechanisms of regulation of small business in the agrarian sphere based on model of innovative growth is the cornerstone of work. The role of small business in development of agrarian sector of Russia in the conditions of sanctions and crisis processes is considered, the main directions of stimulation of development of small business are defined, the algorithm of an assessment of production capacity of small firms in agrarian and industrial complex for the purpose of receiving financial support is offered.

Ключевые слова: производственный потенциал, импортозамещение, инструменты регулирования, критерии развития малого бизнеса, методы оценки потенциала, алгоритм, продовольственная безопасность, санкции, субсидии.

Keywords: production potential, import substitution, regulatory instruments, criteria for small business development, capacity assessment methods, the algorithm, food safety, penalties, subsidies.

Малый бизнес в агропромышленном комплексе играет существенную роль в обеспечении экономической безопасности страны, позволяет решить задачи устойчивого развития сельских территорий, включается в структуру прогрессивной модели рыночно-конкурентоспособного хозяйства и оказывает немаловажное воздействие на темпы, структуру и качество валового внутреннего продукта (ВВП) любого государства. Малые формы хозяйствования (фермерские хозяйства, малые сельскохозяйственные предприятия, сельскохозяйственные производственные и потребительские кооперативы), а также частные хозяйства населения в совокупности дают более 50 % общего объема валовой продукции сельского хозяйства [4]. Тем не менее, в США и ЕС на 1 тыс. жителей действует примерно 40 предприятий малого бизнеса и предпринимателей. В России этот показатель на порядок ниже, чем в развитых странах и не превышает 15, в аграрном секторе 5-7 предприятий на тысячу жителей. Невозможность продовольственного рынка гарантировать саморегулирующую устойчивость развития АПК,

30 мая 2023 — Меры поддержки Центра «Мой бизнес»

перелив в него частного капитала в достаточных объемах в условиях невысокого уровня гибкости цен и их диспаритета, наличие рисков, высокого уровня капиталоемкости и энергоемкости обусловливают необходимость государственной помощи АПК, активное участие государства в вопросах регулирования малого бизнеса в сельском хозяйстве.

Несмотря на особенности мелкого предпринимательства в аграрном секторе, оно имеет общие черты с другими отраслями экономики:

— мобильность, способность быстро принимать решения и отвечать на изменения рынка посредством модификации продукта;

— вариативность способов продаж, реорганизация внутреннего устройства, дифференциация видов деятельности;

— малые предприятия имеют способность к видоизменению, перенаправлению денежных средств из одного вида деятельности в иной, что содействует сохранению на рынке ощутимой стабильности;

— малый бизнес способствует решению проблемы самозанятости сельского населения, в

Journal of Economy and entrepreneurship, Vol. 9, Nom. 5-2

нем могут создаваться рабочие места как для высококвалифицированной рабочей силы, так и для других категорий населения с невысоким уровнем образования и квалификации. В условиях снижения экономического роста, предприятия малого бизнеса позволяют решать многие экономические и социальные проблемы, что предполагает выработку необходимых критериев для становления и развития малого бизнеса в АПК. По нашему мнению такими критериями могут выступать:

— место на рынке в настоящее время;

— основные финансовые показатели;

— возможность развития прямых производственных и торговых связей между субъектами малого бизнеса (интеграция малых форм хозяйствования);

— возможность развития прямых производственных и торговых связей между субъектами малого и крупного бизнеса;

— создание аграрных кластеров;

— использование местного сырья;

— создание не менее 2-х рабочих мест;

— доступность к объектам рыночной инфраструктуры;

— доступность к инновационным технологиям;

— наличие рыночных ниш;

— номинальный и потенциальный объемы продаж;

— возможность участия в реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 гг. по конкретным направлениям.

На основе классификации малых предприятий в АПК региона по соответствующим критериям можно оценить производственный потенциал фирмы и её доступность к финансовым ресурсам государства через получение субсидий, в том числе адресных, финансированию через муниципальные фонды и банки, поддерживающие программы малого и среднего бизнеса, микрофинансовые фирмы, выдающие займы малому бизнесу. На основе комбинированного метода нами предлагается алгоритм оценки производственного потенциала малого предприятия с целью получения финансирования со стороны федеральных и муниципальных финансовых органов (рисунок 1).

В настоящее время агропромышленный комплекс страны находится на переломном этапе: если десять лет назад перерабатывающие мощности были избыточными, то сегодня отмечаются локальные дефициты перерабатывающих мощностей по сахару, маслу, сырам. Целесообразно, сохраняя рост производственных показателей в сельском хозяйстве, наращивать мощности перерабатывающей пищевой промышленности, развивать инфраструктуру продовольственных рынков. Российский агропромышленный комплекс в последние пять лет развивался достаточно динамично: было построено и модернизировано более 700 объектов для свиноводства, около 400 для птицеводства и 200 для производства мяса крупного рогатого скота.

Наиболее интенсивное развитие получили птицеводство и свиноводство. Вместе с тем, в России за последние 20 лет поголовье крупного рогатого скота снизилось почти в 3 раза, производство говядины уменьшилось более чем в 2 раза, импорт мяса превышает 40% отечественного производства. Это далеко не соответствует параметрам продовольственной безопасности страны.

Одной из главных проблем развития аграрного сектора является его финансовая безопасность, которая содержит три главных компонента: первый — экономический суверенитет региона (управление государственными ресурсами, гарантии его конкурентоспособности). Второй — устойчивость и надежность государственного управления экономикой, предполагающее охрану собственности во всех ее формах. Третий компонент финансовой безопасности — создание достоверных условий и гарантий для предпринимательской активности, способность к саморазвитию и прогрессу, в особенности в нынешнем, активно развивающемся мире. Создание подходящего климата для вложений и инноваций в агропромышленный сектор России, систематическое усовершенствование производства, повышение профессионального, образовательного и общекультурного уровня работников аграрной сферы становятся важными и неотъемлемыми критериями устойчивости и самосохранения государственной экономики в целом [3].

В современных условиях категорию «продовольственная безопасность» целесообразно рассматривать как комплекс социально-экономических отношений, возникающих по поводу обеспечения населения продуктами питания, отвечающими нормативам по качеству и количеству на основе инновационного развития воспроизводственных процессов в аграрном хозяйстве и использования инструментов экономической безопасности агропродовольствен-ной сферы. Функции государства при обеспечении продовольственной безопасности сводятся к регулированию действий продовольственного снабжения, созданию условий для становления рыночного механизма хозяйствования, а также контролю за использованием ресурсов в сельском хозяйстве, защите экономических интересов аграрных производителей и др. [1]. В сферу обеспечения продовольственной безопасности входит оптимизация баланса продукции собственного изготовления и импортной; формирование сети компаний по переработке аграрного сырья и т

Для дальнейшего прочтения статьи необходимо приобрести полный текст. Статьи высылаются в формате PDF на указанную при оплате почту. Время доставки составляет менее 10 минут. Стоимость одной статьи — 150 рублей.

Источник: naukarus.com

Роль малого бизнеса в апк

Статья представляет собой исследование малых форм хозяйствования в аграрной отрасли и их влияния на АПК. На основании нормативно-правовых актов определены условия отнесения хозяйствующих субъектов к малым формам. Отражено воздействие малых форм хозяйствования, как на производство аграрной отрасли, так и на развитие социальной инфраструктуры сельских территорий.

Выделены приоритеты государственной поддержки малых форм хозяйствования, которые показали основные проблемы их деятельности: сбыт и слабое материально-техническое обеспечение. Предложено развитие кооперации малых форм хозяйствования аграрных товаропроизводителей, рассмотрены основные подходы и возможности данной формы интеграции. Учтены возможности развития кооперации малых форм хозяйствования как на базе создания новых, так и при преобразовании существующих сельскохозяйственных кооперативов. В целях централизации управления кооперацией малых форм предложено и обосновано создание центров кооперации, которые обеспечивают взаимосвязь сельскохозяйственных кооперативов между собой, с другими партнерами, в том числе и государством, как институтом-регулятором. Рассчитан экономический эффект от предложенных мероприятий кооперации малых форм хозяйствования АПК на основе модифицированной экономико-математической модели, показавший значительный рост как производства, так и доходов малых форм.

малые формы хозяйствования

агропромышленный комплекс

кооперация

государственная поддержка

продовольственное обеспечение

1. Косинский П.Д., Бондарев Н.С., Бондарева Г.С. Продовольственное обеспечение региона: вопросы теории и практики. – Новосибирск: ГНУ СибНИИЭСХ Россельхозакадемии. 2015. – 397 с.

2. Центральная база статистических данных (ЦБСД) [Электронный ресурс] // Федеральная служба государственной статистики. – Режим доступа: http://cbsd.gks.ru (дата обращения: 26.10.2018).

3. Першукевич П.М., Шаланов Н.В., Едренкина Н.М. Структуризация моделей социально-экономического развития сельских территорий по типам // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. – 2015. – № 12. – С. 40–44.

4. Щетинина И.В., Балашов А.П. Роль Сибири в обеспечении продовольственной безопасности страны и предпосылки перехода агропромышленного комплекса на инновационный путь развития // Сибирская финансовая школа. – 2014. – № 4 (105). С. 3–10.

5. Шарыбар С.В. Оценка социального потенциала сельскохозорганизации // Известия Тимирязевской сельскохозяйственной академии. – 2012. – № 2. – С. 165–169.

6. Тю Л.В., Афанасьев Е.В., Головатюк С.М. Продовольственное обеспечение Сибири: состояние, перспективы, основные направления // АПК: Экономика, управление. – 2009. – № 1. – С. 13–20.

7. Чаянов А.В. Основные идеи и формы организации сельскохозяйственной кооперации. – М.: Наука, 1991. – С. 84.

8. О концепции устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2020 года. [Электронный ресурс]: сборник материалов парламентских слушаний от 23 апреля 2009 г. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

9. Бондарев Н.С., Косинский П.Д., Щетинина И.В., Бондарева Г.С. Теоретико-методологические и прикладные аспекты институциональных преобразований в сельском хозяйстве. – Томск.: ТГУ, 2017. – 340 с.

10. Першукевич, П.М., Першукевич И.П. Государственная поддержка малых форм хозяйствования в Сибири // АПК: Экономика, управление. – 2011. – № 6. – С. 38–42.

11. Щетинина И.В. Концептуальные основы разработки прогрессивных моделей государственного и муниципального управления АПК // Сибирский вестник сельскохозяйственной науки. – 2009. – № 1 (193). – С. 89–96.

12. Харитонов А.В., Бондарев Н.С., Косинский П.Д. Воздействие факторов производства на развитие сельского хозяйства региона // АПК: Экономика, управление. – 2016. – № 12. – С. 74–80.

13. Щетинина И.В., Капелюк З.А., Сипко Л.А. Сельские хозяйственные организации, их виды и особенности управления // Вестник Красноярского государственного аграрного университета. – 2012. – № 5. – С. 14–19.

14. Харитонов А.В. Устойчивое развитие сельского хозяйства региона: теоретические и прикладные аспекты. – Томск: Изд-во Том. ун-та, 2016. – 272 с.

15. Гуляева Т.И., Власова Т.А., Волобуева Т.А. Прогнозирование уровня производства сельскохозяйственной продукции в малых формах хозяйствования Орловской области // Экономический анализ: теория и практика. – 2014. – № 13 (364). – С. 30–38.

16. Конструктор и решатель дискретных задач оптимального управления («Карма») / Программа для ЭВМ. Свидетельство о регистрации в Роспатенте № 2008614387 от 11.09.2008. Правообладатели: А.В. Медведев, П.Н. Победаш, А.В.

Смольянинов, М.А. Горбунов.

Развитие агропромышленного комплекса (АПК) в рыночных условиях связано с результатами деятельности различных субъектов хозяйствования, различных по форме: предпринимательских структур, некоммерческих, государственных и других. Формы хозяйствования преследуют разные цели: получение дохода, удовлетворение собственных нужд, достижение социальных показателей и прочие. Как итог – разнонаправленность затрудняет развитие всей отрасли, особенно это прослеживается в сфере малых форм хозяйствования, разобщенных и замкнутых на простом воспроизводстве, не находящих каналов реализации излишков производства. В тоже время малые формы хозяйствования производят около половины всей аграрной продукции в России, в связи с чем, от их состояния и развития напрямую зависит АПК.

Определение роли малых форм хозяйствования в развитии АПК, выявление недостатков и преимуществ их функционирования, разработка рекомендаций по совершенствованию их деятельности является целью данного исследованию.

Достижение поставленной цели раскрывается в: анализе правовых институтов, регулирующих малые формы хозяйствования; представлении приоритетов государственной поддержки; оценке их воздействия на развитие АПК, включая институциональную среду; мероприятиях по совершенствованию их деятельности с итоговой экономической оценкой.

Материал и методы исследования

Состояние и развитие АПК, обеспечение населения продовольствием и, в конечном итоге, продовольственная безопасность, тесно связана с малыми формами хозяйствования и на протяжении достаточно долгого периода времени их влияние не ослабевает, а в некотором роде и усиливается.

Особое значение малые формы хозяйствования имеют в аграрном секторе экономики, правовые акты устанавливают следующие формы [1]:

- крестьянские (фермерские) хозяйства, хотя часть из них по существу работают на удовлетворение собственных нужд;

- личные (подсобные) хозяйства;

- мелкие предприниматели, занимающиеся торговлей, закупкой сырья, бытовым обслуживанием сельского населения;

- малые сельскохозяйственные организации с персоналом до 60 человек, а также малые предприятия других отраслей аграрной экономики.

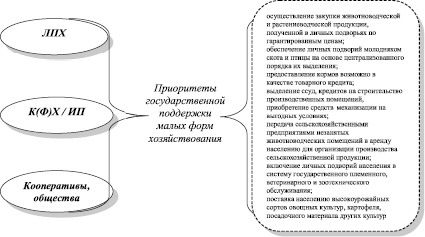

Приоритеты государственной поддержки малых форм хозяйствования (составлено автором)

Доля крестьянских (фермерских) хозяйств и личных подсобных хозяйств населения в Сибирском федеральном округе по данным за 2015 год в производстве картофеля составляет 6,4 и 53,8 % соответственно, овощей – 2,7 и 32,3 %, а сельхозпродукции в целом превышает 62 % [2]. Достижение таких показателей было бы невозможно без государственной поддержки, приоритеты которой представлены на рисунке.

Не менее важным является и тот факт, что возрастает роль малых форм хозяйствования в формировании институциональной среды:

- решение социальных проблем села;

- налаживание устойчивого развития сельских территорий;

- обеспечение занятости и поддержание доходов сельского населения, которые в свою очередь формируют экономическую доступности продуктов питания [3].

Выделенные приоритеты государственной поддержки, показывают и наибольшие проблемы малых форм хозяйствования, основу которых составляет сбыт и слабое материально-техническое обеспечение. Решение данных проблем возможно при помощи кооперативов, созданных субъектами малого бизнеса для удовлетворения своих потребностей (материально-технические ресурсы, последующая реализация продукции, кредитование и получение других необходимых услуг) [4].

Очевидно, что особенности формирования институциональной среды следует учитывать при разработке правового института в различных субъектах РФ. Это обусловлено тем, что, целенаправленной, законодательно обеспеченной, подкрепленной ресурсами государственной политики в продовольственной безопасности на федеральном уровне и уровне отдельных субъектов, входящих в состав федеральных округов либо не выработано, либо выработано, но не в полной мере.

Учитывая важность развития личных подсобных хозяйств с точки зрения АПК, назрела необходимость разработки и принятия нормативных актов, направленных на: закрепление положительных сдвигов, происходящих в хозяйствах этой категории; организацию интеграционных связей с государственными и другими сельскохозяйственными товаропроизводителями; правовую защищенность.

В настоящий момент существует две противоположных точки зрения на развитие институтов сельского хозяйства в перспективе:

1) крупные хозяйства, должны быть сохранены, а их масштаб даже увеличен, несмотря на процесс приватизации сельскохозяйственных угодий. Не исключена возможность создания новых институтов корпоративных сельскохозяйственных предприятий (эффект: внедрение современных методов производства и управления, новых финансовых и информационно-консультационных служб; возможность применения подходов горизонтальной и вертикальной интеграции; покрытие рисков и т. д.) [5];

2) тенденция наращивания количества мелких, средних и крупных семейных и/или групповых хозяйств, по аналогии с Западной Европой, т. к. именно подобные формы доказали свою жизнеспособность и потенциал в условиях рынка (эффект: экономия, обусловленная ростом масштаба производства; отсутствие фрагментарного землепользования; возможность выбора сельскохозяйственных культур, более современная организация производства и производственного планирования, использование новейших технологий) [6].

По нашему мнению, проблему вовлечения населения в предпринимательство возможно решить путем содействия развитию кооперации в личных подсобных хозяйствах населения (ЛПХ), как базовой основы для развития АПК, объединив обозначенные выше точки зрения.

Крестьянская кооперация, как новый вид институциональной формы малого предпринимательства, представляет собой более совершенный в организационном плане вариант крестьянского хозяйства, позволяющий мелкому товаропроизводителю, «не разрушая своей индивидуальности, выделить из своего организационного плана те его элементы, в которых крупная форма производства имеет несомненные преимущества над мелкой, и организовать их совместно с соседями на степень этой крупной формы производства, при этом используя наемный труд» [7].

При этом независимые сельские товаропроизводители остро нуждаются в поддержке институтов, обеспечивающих их существование и функционирование.

Создание правового института, должно быть: направлено на создание условий организации и функционирования сельскохозяйственных кооперативов на равноправных условиях с сельскохозяйственными предприятиями других форм собственности, в том числе, в части получения государственной поддержки.

Для сельских товаропроизводителей малого и среднего звена, включая кооперативы, владельцев личных подворий, доступность осуществления кредитной и финансовой деятельности стало еще более затруднительным. В новой концепции аграрной политики Правительства РФ [8] подчеркивается необходимость развития кредитной кооперации и говорится о том, что правовая база будет утверждена в ближайшем будущем.

Обеспечение необходимых условий для создания новых и преобразования существующих сельскохозяйственных кооперативов. Подобного рода многопрофильные кооперативы позволят сохранить существующую инфраструктуру, которая в противном случае может быть утрачена вследствие банкротства или ликвидации. Кроме того, экономический и трудовой потенциал коллективного хозяйства может быть с большей пользой использован в целях развития смежных видов деятельности [9, 10].

Разработка эффективных форм и механизмов сотрудничества сельскохозяйственных кооперативов между собой, с другими партнерами, в т. ч. и государством, как институтом-регулятором. Сотрудничество кооперативов, основанное на принципах горизонтальной интеграции может иметь форму участия в рабочей группе, созданной специально для достижения какой-либо цели или выполнения какого-либо проекта, либо выражаться в создании совместного предприятия-филиала несколькими первичными кооперативами для оказания им каких-либо услуг, либо иметь форму объединения посредством передачи некоторыми кооперативами своих активов другим кооперативам или путем создания нового кооператива, посредством объединения усилий с целью снижения затрат, выхода в новые сферы деятельности или укрепления своего положения перед конкурентами [11, 12]. Тогда как вертикальная интеграция подразумевает построение системы, состоящей из основных элементов (первичных кооперативов) и высших звеньев (ассоциаций, союзов) с ведущей организацией во главе [13].

Развитие сельскохозяйственной кооперации – сложный процесс междисциплинарного характера, поскольку сочетает в себе ряд аспектов экономического, социального, предпринимательского и технического свойства. Для обеспечения оптимального сочетания всех аспектов развития сельскохозяйственной кооперации предлагается создать Центры развития сельскохозяйственной кооперации в каждом районе региона с проекцией на регион в целом. Основной задачей Центра должна быть разработка эффективной политики развития сельскохозяйственных кооперативов, способствующей развитию АПК.

Сами по себе кооперативы как новые институциональные формы не решат экономических проблем малого предпринимательства. Однако они могут стать доступным средством достижения эффективности производства за счет концентрации финансовых и материальных ресурсов и в значительной мере обеспечат развитие АПК [14].

Результаты исследования и их обсуждение

Для оценки экономической эффективности предложенных организационных мероприятий, цель которой определить эффективность кооперации малых форм хозяйствования для целей развития АПК, предполагается использовать следующую методику.

Ограничение, заложенное целью, предполагает учет производства, переработки и реализации только основных видов растениеводческой и животноводческой продукции:

1) мяса и мясопродуктов;

Критерием эффективности в модифицированной экономико-математической модели является чистая приведенная стоимость [15], отражающая приращение добавленной стоимости функционирования создаваемой интегрированной структуры – кооперации малых форм хозяйствования.

Расчет экономической оценки выполнен на основе данных Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кемеровской области.

В качестве основного критерия эффективности функционирования институтов кооперации малых форм хозяйствования рассмотрен показатель добавленной стоимости. Для проведения предлагаемых расчетов использован специализированный пакет прикладных программ «Карма» [16].

На основе модифицированной экономико-математической модели институтов кооперации малых форм хозяйствования, определен прогнозный экономический эффект деятельности институтов кооперации малых форм хозяйствования Кемеровской области к 2025 году (таблица).

В основу прогнозного расчета экономического эффекта от деятельности институтов кооперации малых форм хозяйствования региона к 2025 году легли статистические данные производства сельскохозяйственной продукции за 2017 год, и прогноз производства основных видов продукции на период до 2025 года.

Прогнозный экономический эффект деятельности институтов кооперации малых форм хозяйствования региона к 2025 году

Производство основных продуктов сельского хозяйства (до создания институтов кооперации малых форм хозяйствования), тыс. тонн

Валовой выпуск продукции (после создания институтов кооперации малых форм хозяйствования), тыс. тонн

Выручка от реализации сельскохозяйственных товаропроизводителей (до создания институтов кооперации малых форм хозяйствования), млн руб.

Выручка от реализации сельскохозяйственных товаропроизводителей (после создания институтов кооперации малых форм хозяйствования), млн руб.

Источник: vaael.ru

Роль малого предпринимательства в АПК Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес»

В агропромышленном комплексе Российской Федерации происходят глубокие социально-экономические преобразования: изменяются отношения собственности, создаются основы многоукладной экономики и рыночной инфраструктуры. На фоне проводимого реформирования сельскохозяйственных предприятий законодательно закрепляется право выбора форм хозяйствования и собственности; сельскохозяйственные товаропроизводители получили право распоряжаться произведенной продукцией и полученными доходами.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Похожие темы научных работ по экономике и бизнесу , автор научной работы — Измалкова И. В.

Разработка динамической модели изменения объемов сельскохозяйственной продукции в течение производственного цикла

Проблема развития крестьянских (фермерских) хозяйств: региональный аспект

Агропромышленная концентрация в российских регионах

Модернизация сбытовой инфраструктуры регионального агропромышленного комплекса

Государственная и внебюджетная поддержка малого сельского предпринимательства

i Не можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Текст научной работы на тему «Роль малого предпринимательства в АПК»

2. Динамика изменения объемов товарной продукции на складах предприятия V(t) с учетом ее частичной реализации в моменты времени Ati носит скачкообразный характер на величину объема реализации V(t) с переходом с одной изокванты функции V(t) на другую изокванту при начальных условиях, описываемых выражением (5).

3. Общий объем реализации сельскохозяйственной продукции с учетом ее хранения на складах предприятия существенно зависит от коэффициента потерь при хранении ß, промежутков времени Ati между моментами частичной реализации и величины объемов Vpi этих реализаций. Чем больше объемы произведенной продукции реализованы в начальный период хранения сельскохозяйственной продукции, тем больше общий объем ее реализации. Общий объем реализации товарной продукции с учетом ее потерь при реализации, объемов и сроков реализации определяется выражением (6).

4. При планировании объемов и сроков реализации произведенной продукции объемом необходимо учитывать условие поддержания баланса объемов в виде соотношения (9),

а также ограничения (15), налагаемые на объемы реализации продукции Vpi, на пери- [Л оды ее реализации Ati и на коэффициент потерь при хранении ß. ^

Полученная модель динамики изменения объемов товарной сельскохозяйственной про- о дукции V0 может быть применена для оценки дополнительных издержек предприятия при j

организации хранения урожая, для оценки реальной прибыли предприятия от реализации выращенной продукции, для оптимизации сроков и объемов реализации продукции с целью достижения максимальной рентабельности предприятия.

1. БулгаковаЛ.А. Оптимизация соотношения факторов производства и оценка эффективнос- | ти их использования // Финансы и кредит. 2004. № 19. О

2. Кузнецова А.В Экономико-математические методы и модели. Минск, БГЭУ, 2000. су

3. Полюбина И.Б. Финансово-промышленная интеграция в агропродовольственном комплексе России: сущность, проблемы развития // Финансы и кредит. 2002. № 11.

4. СавицкаяГ.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятий АПК. Учебное пособие. Мн.: Новое знание, 2005.

5. Яшин С.Н., Яшина Н.И. Совершенствование теоретических практических основ определения экономического состояния промышленных предприятий в целях управления их эко номическим развитием // Финансы и кредит. 2003. № 12.

РОЛЬ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В АПК

В агропромышленном комплексе Российской Федерации происходят глубокие социаль- ^

но-экономические преобразования: изменяются отношения собственности, создаются осно- £

вы многоукладной экономики и рыночной инфраструктуры. На фоне проводимого рефор- £

мирования сельскохозяйственных предприятий законодательно закрепляется право выбора |=

форм хозяйствования и собственности; сельскохозяйственные товаропроизводители полу- Е

чили право распоряжаться произведенной продукцией и полученными доходами. ®

В последнее время предметом внимания власти и общества становятся проблемы предпринимательства, ибо без него нельзя представить экономику страны, сформировать в России о гражданское общество, решить многие социальные проблемы. Известно, что в АПК к сектору | предпринимательства относятся как крупные агрохолдинги, так и крестьянские (фермер- ^ ские) хозяйства, малые предприятия, личные подсобные хозяйства населения, ведущие то- ^ варное производство. Важнейшей частью предпринимательства составляют кооперативы и ^

другие формы рыночной инфраструктуры, созданные субъектами малого и среднего бизнеса для удовлетворения своих потребностей в материально-технических ресурсах, реализации продукции, кредитовании, получении других услуг.

Сложившиеся кризисные явления в экономике агропромышленного комплекса привели к сдерживанию внедрения прогрессивных инновационных методов организации производства и выхода на уровень развитых стран.

Этому способствуют как внешние, так и внутренние проблемы предприятий АПК. Рассмотрим и проанализируем их более подробно. Внешние проблемы предприятий АПК:

— диспаритет цен. Самая главная и самая острая из стоящих перед предприятиями АПК области проблем. За последний год упали оптовые цены на сельскохозяйственную продукцию и выросли цены на сырьё, используемое в процессе её производства (в частности ГСМ, электроэнергию). Особенно тяжёлая ситуация сложилась в зерновом хозяйстве, ГО мясном и молочном скотоводстве и т. д. Многие руководители опасаются, что если так ¡5 пойдёт и дальше, то можно потерять целые отрасли;

[□ — низкая квалификация кадров. В первую очередь отмечается, что нет подходящих людей на руководящих должностях. Нужен новый тип руководителя (не просто специ-СЛ алист, но менеджер);

И — государственная политика в АПК осуществляет мероприятия, направленные на подде-^ ржку отечественного производителя ресурсов для сельского хозяйства. Что, в резуль-2 тате отсталой технологии, снижает общее качество поставляемых ресурсов, а соответственно и их отдачу. В итоге вырастает себестоимость. Кроме этого, в настоящее время отсутствует долгосрочная стратегия развития предприятий аграрного сектора; д — информационный голод. Важнейшая проблема в современном АПК. Отсутствие инфор-□ мации по ценам, поставщикам, научным разработкам и т.д. приводит к потере значи-^ тельных средств и низкой отдаче ресурсов. «V» Внутренние проблемы предприятий АПК:

о — низкое обеспечение сельскохозяйственного производства техникой. Это приводит к £ затягиванию сроков полевых работ, снижению их качества и как следствие к снижению

0 продуктивности земли (урожайности). Многие руководители и специалисты прогно-ф зируют, что в дальнейшем продолжится сокращение количества техники. Даже агро-

1 холдинги не могут восполнить потери в техническом оснащении села, ввиду того, что о очень много средств необходимо вложить;

о — отсталая технология в хозяйствах. В большинстве случаев отсталость технологии в ^ хозяйствах объясняется нехваткой средств на внедрение прогрессивных технологий, ^ применение которых связано с приобретением Скорее дело в нехватке современного О- мышления у многих руководителей предприятий, которые абсолютно закрыты для все-^ го нового, им неинтересно внедрять передовые методы ведения производства [6]. о Отсутствие специалистов сельскохозяйственного направления в руководстве крупней-о ших агрохолдингов.

У руководства некоторых агрохолдингов нет понятия технологичного 9 подхода. Действует бюджетный подход, без учёта того, что мы имеем дело с живыми органа низмами. В результате чтобы вписаться в бюджет приходится урезать затраты, нарушать £ технологию. Все вышеперечисленные вешние и внутренние проблемы предприятий под-£ тверждает проведенный нами опрос руководителей и специалистов сельскохозяйственных ^ предприятий Ставропольского края, в рамках реализации программы «Факторы роста в сель-£ ском хозяйстве России: что определяет инвестиционную активность российских сельскохо-$ зяйственных производителей».

Анализ ситуации показывает, что сегодня требуются срочные меры государственной

о поддержки сектора малых форм хозяйствования путем устранения ценовой дискриминации | отраслей АПК, доступного по оплате кредитования, организации страхования, развития сельского самоуправления и др. Необходимо создать условия для устойчивого роста производс-§ тва в этом секторе АПК. Было бы целесообразным все эти производственные и социальные (Т) аспекты принимать во внимание при разработке нормативно-правовых актов и формирова-

нии государственной политики по отношению к предпринимательству в АПК и сельской местности. Поэтому необходимо принять решение о разработке федеральной целевой программы по развитию сельскохозяйственной кооперации, крестьянских (фермерских) хозяйств и предпринимательства на длительный срок [2].

Безусловно, субъекты различных форм хозяйствования нуждаются в поддержке со стороны государства и органов местного самоуправления, которые должны быть направлены на развитие финансовых институтов и технологий, обеспечивающих потребности предприятий в кредитах и инвестициях.

В Ставропольском крае за всеми фермерскими хозяйствами в 2000 г. было закреплено 622,4 тысяч гектаров земельных угодий или 7,4% от всей площади. Средний размер участка — 20,6 га. На начало 2006г. в крае насчитывается порядка 15 тыс. крестьянских (фермерских) хозяйств, или на 37% меньше, чем в 1997г. Общая площадь сельскохозяйственных угодий в хозяйствах 650 тыс. га. В среднем на одного из них приходится 43,3 га [4].

Основным направлением в деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств является ГО растениеводство на доля которого приходится более 90% валовой продукции. Нужно отме- ¡5 тить, что в Ставропольском крае фермерский «каравай» в 2006г. оказался довольно весом и щ составил более 1 млн. тонн. Однако, по большому счету фермерство, так и осталось вариантом личного подсобного хозяйства то есть кормящим в основном себя. СП Во многих случаях крестьяне рады были бы стать фермерами, но для этого у них нет И ни сил, ни средств. Поэтому более или менее благоприятные условия для их организации ^ складываются в относительно средних по экономическому состоянию сельскохозяйс- ;> твенных предприятиях [4].

Изучение социального портрета фермера позволило сделать выводы, которые приводят к тому, что фермер выступает, с одной стороны, как свободный работник, а с другой — как д предприниматель, использующий различные формы и методы хозяйствования. □

Анализ показывает, что фермерские хозяйства все еще убедительно не доказали, что они ^ значительно лучше, эффективнее, рациональнее используют каждый клочок земли по срав- ^ нению с колхозами и совхозами. Самым важным показателем в оценке крестьянских хозяйств о является факт плохого использования ими сельскохозяйственных угодий. Имеются много- £ численные факты нерадивого отношения к земле. Есть случаи, когда приходится изымать о земельные участки по фактам их использования не по целевому назначению. ф

Характерной чертой фермерства в Ставропольском крае является его растениеводческая ориентация. Однако, анализируя производственную деятельность крестьянских хозяйств, за-

нимающихся производством продукции растениеводства, следует отметить низкий уровень о

урожайности основных сельскохозяйственных культур. Невысокий уровень урожайности можно объяснить причинами, характерными и для сельскохозяйственных организаций: финансовая необеспеченность, острый недостаток техники для выполнения всех технологичес- ^ ких операций, а также выделение многим фермерам малопродуктивной земли, отсутствие у ^ большинства фермеров специальной подготовки, достаточного опыта работы [1]. о

Не последнюю роль в низкой продуктивности пашни и ее тенденции к снижению, иг- о

рают уровень технической оснащенности, а также соблюдение требований агротехники. 9 Материально-техническое обеспечение в этих хозяйствах оставляет желать лучшего. На приобретение техники фермеры используют в основном краткосрочные кредиты, а с отменой льготного кредитования многие оказались перед банкротством. В результате 40%

фермеров находится в тяжелом финансовом положении. Банки, пролонгировав непогашен- ^

ные кредиты, предъявляют к оплате огромные пени. Фермеры не получив денег за сданную £

продукцию, часто вынуждены продавать технику, скот, семена и даже жилые дома с тем, $ чтобы рассчитаться с кредитами.

Основная доля фермерских хозяйств не в состоянии приобрести минеральные удобрения о

и химические средства защиты растений из-за очень высоких цен на них. Результаты обсле- |

дования специалистов фермерских хозяйств в 2005 году показали, что смогут вносить мине- ^

ральные удобрения только 18% посевов, органическими 5%. И это в основном уже окрепшие §

фермерские хозяйства, созданные в 1991-93 гг. [1]. (Т)

Учитывая все эти обстоятельства, можно заключить, что фермерские хозяйства еще не скоро станут надежными поставщиками продовольствия для населения и сырья для промышленности. В фермерских хозяйствах в 2003 г. на каждого члена семьи было произведено мяса почти наполовину меньше, чем сложилось в крае фактическое его потребление на душу населения. Молока соответственно произведено на 24%, а яиц — в 5,5 раза меньше, чем потребляется [5].

Анализ возможных причин, обусловивших низкий уровень производства основных продуктов питания в фермерских хозяйствах края, позволил на первое место поставить недостаточно высокий уровень использования ресурсного потенциала, в частности, земельных угодий. На низкую эффективность использования земли указывает и тот факт, что доля продукции фермеров в общем производстве всех категорий хозяйств ниже, чем их удельный вес в посевах [4].

Исследования показывают, что в Ставропольском крае фермерский сектор в современных условиях для успешного его развития требует вложений инвестиций в 3-4 раза больше, ГО чем при ведении крупнотоварного производства. При решении вопросов формирования это-¡5 го сектора следует учитывать их экономическую эффективность.

В сложившейся ситуации, [□ приоритетный национальный проект «Развитие АПК», представляется малоэффективной мерой по выходу сельского хозяйства РФ из затянувшегося кризиса, поскольку получение С] льготных кредитов на сегодняшний день является крайне сложной процедурой. Кроме того, И представляется, что несбалансированная ценовая политика государства, сводит на нет ре-^ зультаты труда фермера, загоняя его круговую поруку кредита. Крайне важным вопросом 2 остается кадровый состав и потенциал сельскохозяйственных предприятий. В последнее время наблюдается стабильный отток специалистов из сельской местности, который связан попросту отсутствием рабочих мест или их резким сокращение ввиду прекращения сущест-д вования крупных сельскохозяйственных предприятий, и если сегодня один селянин-земле-□ пашец должен прокормить троих горожан, то далее это соотношение будет меняться не в его ^ пользу. В целях более эффективного развития фермерских хозяйств в наращивании объемов «V» сельскохозяйственного производства, полагает целесообразным, обратить внимание на ре-о шение следующих вопросов:

£ — необходимо объединение этих хозяйств в сельскохозяйственные кооперативы;

0 — сельскохозяйственные угодья, закрепленные за фермерским хозяйством, должны ис-ф пользовать только в целях сельскохозяйственного производства;

1 — использовать возможности для создания фермерских хозяйств на базе личных подо собных хозяйств;

о По мнению специалистов фермерский сектор экономики в перспективе не сможет в полной мере конкурировать с крупнотоварным производством. В структуре производства сельскохозяйственной продукции к 2010 г. он займет не более 10-12% [4].

о 1. Агропромышленный комплекс Ставрополья 1995-2005: краткий статистический сборник. 9 Ставрополь: Ставропольский краевой комитет гос. статистики, 2005. т 2. Бинатов Ю.Г. Аренда, кооперация и фермерские хозяйства за рубежом. Ставрополь: ССХИ, 1990. £ 3. Лещева М.Г. Интеграция и инвестиции в сельское хозяйство // Достижения науки и техни-£ ки АПК. 2005. № 6.

§ 4. Лякишева И.Н. Экономическая эффективность сельскохозяйственного производства и пути Е его развития. Монография. М., 2005.

$ 5. Ставропольский край. Правительство. О мероприятиях по развитию крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов Ставропольского края на 2002-2004 о годы: Постановление Правительства Ставропольского края от 19.02.2002 г. № 25-П // Сб. законов и др. правовых актов Ставропольского края. 2002. № 4. 6. Ушачёв И.Г.

Аграрная реформа и проблемы развития кооперации в АПК России на современном этапе // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. 1999. № 10.

Источник: cyberleninka.ru