Зачем нужно рассказывать об открытиях российских ученых и что вообще такое бизнес, как советский конструктор изобрел уникальную для своего времени систему связи, почему о ней так никто и не узнал и чем Илон Маск похож на генеральных конструкторов прошлого, Indicator.Ru рассказал кандидат технических наук, изобретатель, основатель и управляющий партнер фонда Almaz Capital Partners Александр Галицкий.

— За годы работы в научной журналистике мы заметили тенденцию: у наших ученых нередко выходят статьи, из описанных в которых идей вполне можно сделать стартап. Спрашиваешь у автора, почему он этого не делает. Исследователи отвечают: «Я не умею, я лучше напишу еще одну статью, зачем мне деньги». Наверное, вы с этой ситуацией тоже сталкивались.

Какой совет вы бы нам дали: пробовать точечно доносить эту информацию в фонды или институты развития, не обращать на это внимания, еще что-то? — Неправильно заставлять ученого строить бизнес или компанию. Он теоретик или исследователь, но его основное стремление — это познание, создание знаний, накопление знаний в какой-то проблемной области.

Batygin – Russian science celebrity / Батыгин – русская звезда мировой науки

В юности же многие мечтают стать учеными, но далеко не все ими становятся. Кто-то теряет интерес, потому что работа ученого — это зачастую проникновение в проблему и ковыряние в ней на протяжении многих лет, длительное накапливание знаний. А в решении реальных проблем эти знания иногда могут быть использованы только через 50 лет.

Вопрос в том, эти знания должны быть открытыми, и как это правильно организовать? Это задача и университетов, и других учреждений, например, академических или отраслевых НИИ. Должны проводиться научно-практические конференции. Делать знания открытыми — это и ваша функция, функция СМИ.

Ясно, что должен появиться круг людей, которых я условно называю «инноваторами» (не каждый инженер может быть «инноватором»). Они должны увидеть, как можно использовать и прилагать эти знания для решения какой-то конкретной проблемы. Но эти ребята, инноваторы, решают узкую задачу, например, улучшают механизм перемалывания или гранулирования кофе. Но это не бизнес.

Улучшение чего-то не бизнес. Бизнес — это о том, как построить вокруг идеи, решившей какую-то востребованную проблему, востребованные продукты или сервисы, которые будут восприняты рынком, станут конкурентоспособными и так далее. И тут появляется предприниматель.

Предприниматель должен не только увидеть в инновации возможность решения какой-то конкретней проблемы, но и оценить ее востребованность, превратить в продукт, разглядеть все риски, а самое главное — взять эти риски на себя. Сочетание в одном человеке этих трех вещей: ученого, инноватора и предпринимателя – это уникально, на тысячи людей найдется только один, который будет сочетать в себе эти функции.

Источник: indicator.ru

Учёные пошли в бизнес

Как живет настоящий малый бизнес в России? Слушайте подкаст «Бизнес — это я»

Российские учёные увидели перспективы в бизнесе. Только за первый квартал 2023 года в стране больше чем на четверть выросло число регистраций новых компаний, собирающихся заниматься научной деятельностью в различных областях – от биоинженерии и нанотехнологий до искусственного интеллекта. Их основатели говорят, что видят новые ниши, освободившиеся из-за ухода западных игроков, но сетуют на отсутствие доступного научного оборудования и недостаточные знания в области коммерциализации своих разработок. Эксперты же уверены, что в ближайшее время в научную сферу начнётся приток капитала ввиду её приоритетности.

Как следует из данных сервиса «Контур.Фокус», за первые три месяца 2023 года в России было зарегистрировано 582 компании, которые в качестве основного вида деятельности выбирали научные исследования и разработки. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличение числа регистраций составило 28,7 процента.

Судя по сведениям ФНС, рост связан не только с эффектом низкой базы 2022 года (После начала спецоперации число создаваемых в стране фирм сократилось. – τ.). В 2021-м, 2020-м и даже в допандемическом 2019 году за первый квартал создавалось от 480 до 550 компаний в научной сфере.

Наука становится модной на фоне санкций

Как отмечают основатели компаний, в бизнес, связанный с исследованиями, идут люди со значительным научным бэкграундом.

– Я сама долгое время занималась научными исследованиями в сфере компьютерного зрения. Мне эта тема близка, интересна, поэтому мы и стали заниматься развитием своего продукта в этой области. Наша компания занимается разработкой программы распознавания объектов на лидарных данных. Если проще, мы запускаем дрон, собираем данные о местности и эти данные анализируем.

Сейчас такой продукт нужен многим – и нефтяникам, и связистам, и железнодорожникам, и государственным структурам. Мы, по сути, помогаем им в проектировании линий связи, железнодорожных путей и так далее, – рассказывает генеральный директор и основатель петербургской компании «Взгляд вокруг» Виктория Афанасьева.

Одной из причин роста интереса к научной сфере специалисты называют уход с российского рынка иностранных фирм.

Глава компании «Развитие Биотехнологий» (занимается разработкой вакцин) Игорь Красильников приводит в пример ситуацию с производством лекарств. Российские учёные нацелены на создание технологий производства препаратов, закупки которых за рубежом теперь затруднены.

– Это оживило рынок с точки зрения биотехнологий. У нас, например, определилась ниша в вакцинах: нет вакцины против вируса папилломы человека, нет вакцины против ротавирусов, и наша компания начала работу на этом направлении, – поясняет Красильников.

Учёным сложно стать бизнесменами

По словам основателей научных стартапов, в России намечается тренд на смену подхода к научным разработкам.

– Раньше большой проблемой в научной среде было то, что многие исследования проводились ради исследований, когда действует принцип «отрицательный результат – тоже результат». Это приводило к тому, что многие гранты, выделяемые государственными структурами, часто направлялись не на создание конкретного продукта, достижения конкретной цели. Люди просто жили на эти гранты и на выходе ничего не получали. Эта проблема, по моему мнению, идёт от отсутствия прикладной задачи, которая ставится в самом начале научной работы, – говорит глава компании «Биотом» Михаил Байрамов.

Теперь учёные осознают необходимость коммерциализации своей работы, поскольку заказчиком выступает реальный сектор экономики, требуется реальный продукт.

«Проблема здесь одна – у людей из научной среды не всегда хватает нужных компетенций в бизнес-вопросах, и в этом им необходимо помогать».

Алёна Харькова

генеральный директор волгоградской компании «Нанотех»

– Для примера: я преподаватель и аспирант Владимирского государственного университета. Несколько лет занималась вопросом синтеза нанопорошковых материалов. Я вижу, что эта сфера перспективна, она динамично развивается, поэтому мне стало интересно коммерциализировать свою работу. Я выиграла конкурс «Умник» в Фонде содействия инновациям и не только занимаюсь своей работой по синтезу, но и получаю знания по коммерческой составляющей, по маркетингу – нас этому учат, – делится руководитель волгоградской компании «Нанотех» Алёна Харькова.

По свидетельству собеседницы издания, пока подобных акселераторов, где учёные могли бы получить бизнес-навыки, в стране немного.

Санкции подвели учёных на оборудовании

Российские научные компании сталкиваются с негативной тенденцией – значительным ростом цен на оборудование.

– Компания, которая занимается научными изысканиями, требует вложения средств в оборудование. Это не миллионы, а десятки миллионов. Для нашей работы, например, нужна лазерная установка, которая стоит несколько десятков миллионов. Мы пока работаем на установке университета, он один из совладельцев компании, – объясняет Алёна Харькова.

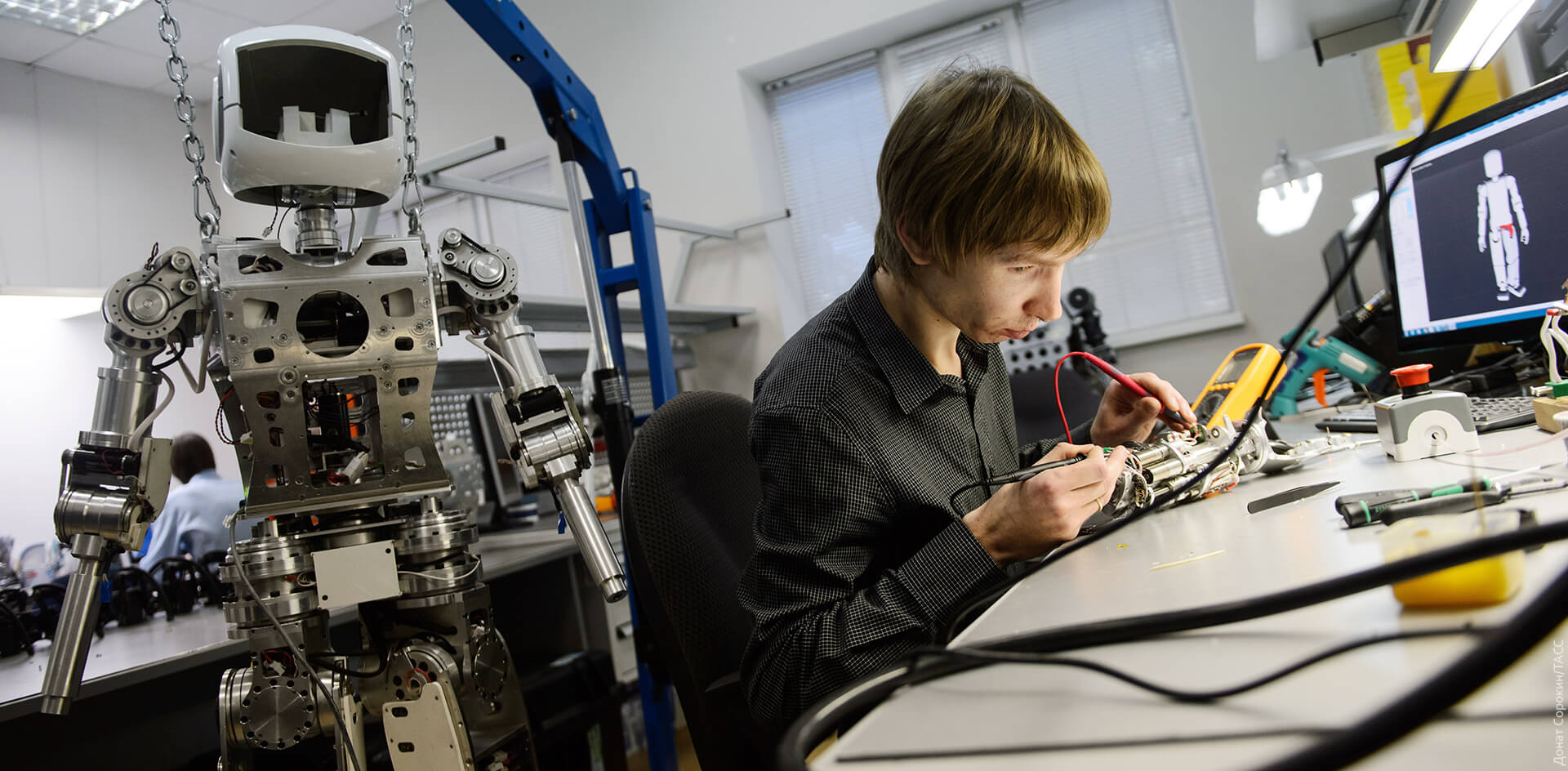

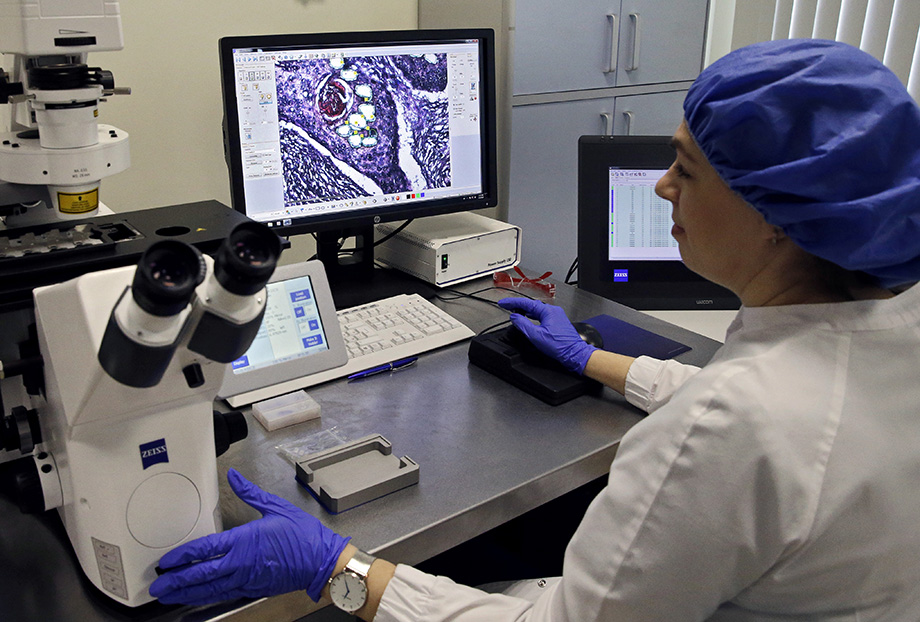

Стоимость оборудования для научных разработок может доходить до нескольких десятков миллионов рублей. Фото: Валерий Матыцин/ТАСС

Рост цен на оборудование произошёл в течение последнего года, и причинами этого стали санкции и сужение пула поставщиков. Сейчас значительная часть оборудования закупается в Китае, но и там ценник достигает европейского уровня.

– Когда создавали свою лабораторию, мы изучали рынок и пришли к мнению, что отечественного оборудования на рынке нет, а цены на новое иностранное просто запредельные, – рассказывает Михаил Байрамов. – Поэтому свою материальную базу мы собирали на оборудовании, которое продавалось на вторичном рынке. Допустим, для работы нам нужен был определённый микроскоп. Я запросил у поставщиков коммерческое предложение, мне выставили цену 8,5–10 миллионов рублей. В итоге я его нашёл за 900 тысяч рублей. Таким образом, мне удалось раз в 10 сэкономить бюджет.

Государство и бизнес сделают ставку на науку

За последний год государство и представители бизнеса начали больше интересоваться научной деятельностью, сообщают участники рынка.

– Мы давно работаем с нефтяными компаниями, в этом году открыли новое юрлицо для оказания услуг по роботизации и разработке связанных с этим НИОКР. Фонды развития промышленности, инженерные фонды начинают активно финансировать проекты, давать гранты, субсидии, льготные кредиты, – замечает представитель уфимской компании Smart Space Robotics Салават Сулейманов.

Как полагают эксперты, тренд на рост финансирования научной сферы будет наблюдаться и в дальнейшем.

– Уже сейчас в России мы насчитали по меньшей мере 14 грантовых фондов. Но, помимо грантов, государство активно развивает и другие стимулирующие меры. Например, в различных отраслях вводятся налоговые послабления и льготное кредитование. Как пример, аккредитованные IT-организации могут получить льготный кредит на реализацию новых проектов по ставке до 3 процентов годовых. Размер льготного кредита может составить от 5 миллионов до 5 миллиардов рублей на реализацию проектов и от 500 миллионов до 10 миллиардов рублей на реализацию программ, – поясняет аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

По убеждению собеседника, отрасль неизбежно продолжит развиваться ввиду её приоритетности на фоне внешних ограничений. Например, в IT-сфере России необходимо как можно скорее сократить отставание от других стран, разработать разнообразное высокоточное оборудование, например, для геологоразведки, что также является приоритетным вопросом для государства, так как от этого зависит наполняемость бюджета.

- Российские учёные научились взрывать микросхемы с секретными данными

- 22 марта 2023 Александр Колесников

- Кубанские учёные предложили просканировать руки депутатов

- 27 марта 2023 Александр КолесниковАнастасия Ярошенко

- Воронежские учёные разработали масло для пенсионеров

- 18 апреля 2023 Александр Колесников

- Самарские медики вернут россиянам обоняние

- 19 апреля 2023 Александр Колесников

Источник: octagon.media

Два в одном: ученый-бизнесмен

Для многих имидж ученого в России — напоминание о советском прошлом. Между тем, в передовых странах ученый имеет такой же статусный имидж, как и бизнесмен. О том, можно ли быть ученым и бизнесменом в одном лице, и сколько нервного напряжения на это требуется — материал портала TatCenter.ru.

Ученые и проститутки берут деньги за то,

что им самим доставляет удовольствие…

Стивен Хокинг, физик-теоретик, космолог

Имидж ученого в России — все еще напоминание о советском прошлом. По-прежнему в представлении большинства это неопрятный человек непонятного возраста с блуждающим горящим взором, который не интересуется ничем, кроме поля своей научной деятельности. В общественном сознании этот человек очень далек от экономики, бизнеса, денег. Широко растиражированная история математика Перельмана еще раз закрепила этот образ.

Между тем, в передовых странах Запада и Азии ученый имеет такой же статусный имидж, как и бизнесмен. На международной выставке у стенда с прорывной технологией вы не сможете отличить одного от другого. Ведущие ученые мира — это те люди, которые, обладая специальными эксклюзивными знаниями, научились действительно делиться ими с миром. И, в том числе, за деньги. И не столько в виде отчислений за интеллектуальную собственность, гонораров за лекции и правительственных грантов, сколько за счет собственного бизнеса, который однажды заинтересовал венчурных инвесторов.

В рейтинге самых богатых ученых мира первое место — 90 млн долларов собственных активов — занимает бывший морской биолог Стивен Хилленбург. Проработав после окончания университета три года в OrangeCountyOceanInstitute, Стивен свернул с тропы естественной науки в сторону креатива и поступил в Калифорнийский гуманитарный институт. Свое состояние предприимчивый специалист по биологии моря сделал на анимации, в частности — на мультсериале « Губка Боб, квадратные штаны», действие которого разворачиваются на дне Тихого океана. Пожалуй, это самый яркий пример того, как в одном человеке совместились независимость мышления ученого и цель стать успешным лидером любой ценой, присущая бизнесмену.

Журнал Forbes не так давно сформулировал новое понятие « мультикарьеризм поколения Z». Отсчет поколения ведется с начала 90-х, то есть, это те самые люди, которые сейчас решают, чем заняться после института, и выходят на рынок труда.

Согласно опросу, проведенному в 2011 году в Университете ДеВрай и HarrisInteractive, почти три четверти представителей поколения Z собираются работать одновременно более чем в трех компаниях.

В рейтинге мотивации 89% респондентов заявили, что им необходимо « постоянно узнавать что-то новое» на рабочем месте. 93% поколения Z выразили желание иметь работу, на которой они могут быть самими собой. Казалось бы, у представителей поколения Z, которые любят науку, все предпосылки, чтобы становиться учеными, и при этом делать что-то еще — то, что будет приносить реальные деньги. Например, превращать свои научные разработки в реальные бизнесы.

Следы бизнеса в российской науке

В России самым ярким представителем « деловых ученых» уже много лет остается Жорес Алферов, физик, лауреат десятков премий в десятке стран, в том числе, и Нобелевской, кавалер множества орденов, директор разнообразных институтов и учредитель фондов. Его фундаментальные исследования по полупроводникам вылились в такие финансовые результаты, как мобильные телефоны, лазеры, компакт-диски и светодиоды. Назвать его бизнесменом в чистом виде, безусловно, сложно. Его пример — о том, как фундаментальная наука, словно невод, тащит за собой колоссальное количество уже чисто инновационных идей.

Во многом благодаря именно Алферову до чиновников дошла мысль, что академические институты должны обрасти сетями стартапов по примеру американских университетов, чтобы результаты научных проектов стали осязаемыми, способными кардинально изменить как производственные процессы, так и повседневную жизнь.

Роальд Сагдеев — ученый-физик, чье детство и юношество прошли в Казани, также получил международное признание. Интеллектуал, человек энциклопедических знаний, высокой культуры и огромного обаяния неразрывно связал свое имя с успехами отечественной космонавтики.

Под его руководством были реализованы уникальные исследовательские программы на космических аппаратах серий « Космос», «Прогноз», «Интеркосмос», «Метеор», «Астрон», «Марс», «Венера», орбитальных комплексах « Союз», «Салют», а также ряд важнейших прикладных работ. Но опять же — обладая предпринимательским мышлением, которое позволило внести колоссальный вклад в экономику страны, Сагдеев — не бизнесмен как таковой. К тому же, уже очень давно он живет и работает в США, так что с натяжкой иллюстрирует наш материал о российских ученых. Есть такой показатель ценности ученого: индекс цитируемости. Так вот, из ста лучших российских ученых, согласно этому индексу, в Штатах проживают 50.

Олег Фиговский — один из первых российских нанотехнологов — иммигрировал в Израиль в годы перестройки. Президент Ассоциации изобретателей Израиля, председатель отделения « Зеленая химия» ЮНЕСКО, создатель компании Polymate, Ltd. считает, что нельзя быть учёным и бизнесменом в одном лице. Как правило, это должен быть триумвират: учёный, инновационный инженер и инвестиционный менеджер. На западе 97% наукоёмких бизнесов так и работает.

« Мои изобретения никак не внедрялись — и я понял в свои 25 лет, что надо изобретать только то, что интересно промышленности, — поясняет ученый. — А так как к этому времени я стал, как говорится, „широко известен в узких кругах“, то ко мне стали обращаться руководители предприятий с просьбой решить реальные проблемы. Так, например, по заказу был создан широко известный в строительстве клей „Бустилат“ и много других материалов и технологий. Кстати, в этом случае не надо было проталкивать внедрение, и не было проблем с получением авторского вознаграждения».

Деловые качества как естественное явление

По данным Федерального Агентства Научных Организаций, в 2013 году сотрудников, занимающихся непосредственно научными исследованиями, в академических институтах было почти 53 тысячи человек. Принимая во внимание то, что ученые делают открытия, не выходя из своей уютной лаборатории, можно определенно сказать, что они могут быть сами собой на работе — может, даже слишком! Особенно, если посмотреть на вопрос самореализации с финансовой стороны.

Современный российский ученый обречен на среднюю зарплату в 20−25 тысяч рублей и надежды выиграть грант на исследование, который будет кормить ближайшие несколько лет. К сожалению ( или к счастью — это предмет для дискуссии в комментариях), российские вузы воспитывают у будущих ученых такую ментальность, что незачем искусственно ускорять переход знаний от фундаментальной науки к экономике, что наука — это вещь в себе.

Как же воспитать в России новое поколение « биполушарных» ученых-бизнесменов?

Если родители заметили, что ребенка не интересует ничего, кроме науки, важно не упустить момент и объяснить, что от ученых напрямую зависит развитие современного мира. Но для этого важно не только изучать и делать открытия, но и уметь общаться, просто рассказывать о сложном, заинтересовывать своей работой.

Средней школе давно бы уже пора задуматься о том, что надо следить за рынком труда, и стоит профилировать классы для изобретателей, инженеров, молодых ученых и маркетологов ( то есть, гуманитариев). Вузам стоит пойти на реальный контакт с предприятиями и создавать промышленные акселераторы, где опытные наставники вместе со студентами будут создавать наукоемкое производство и доводить его до окупаемости.

Заметим также, что в странах-лидерах по технологиям выпускник колледжа абсолютно свободно говорит на минимум двух иностранных языках. Он готов к дальнейшей карьере в любой точке мира.

Профессор-предприниматель Виктор Авдеев, заведующий кафедрой химической технологии и новых материалов химфака МГУ, одновременно — основной акционер и генеральный директор группы компаний « Унихимтек», выпускающей герметизирующую и огнезащитную продукцию на основе терморасширенного графита:

« Главное — помнить: задача не в создании новых материалов, а в решении проблем заказчика с их помощью, — говорит он в интервью Forbes. — Я своим студентам объясняю: если вы работаете над какой-то идеей, то должны понимать, кто ее купит. Фундаментальность научного результата от этого не уменьшится, и вы будете знать, кто вам заплатит за возможность заниматься наукой».

Сама новая Россия, возникшая на обломках СССР в 1991 году, по менталитету представляет поколение Z. Ей тоже не терпится начать самостоятельно зарабатывать деньги, перестать их брать у «родителей» — ресурсов полезных ископаемых — в надежде превратить фундаментальную науку из хобби в основной источник дохода. Сколько нервного напряжения на это потребуется, и кто должен этим заниматься — вопрос, скорее, риторический.

На сайте «Инновации в России» в списке ведущих институтов развития их всего 8. С пометкой, что « в различных субъектах Российской Федерации создано более 200 организаций, которые, исходя из осуществляемых функций, могут быть отнесены к институтам развития». Конечно, активность и результаты инновационного процесса определяются не количеством специально созданных « контор». Пожалуй, если совокупными усилиями всех институтов развития в России ежегодно будет зажигаться звезда ученого, которому удалось продвинуть свою разработку в бизнес-формате на международный уровень — это был бы весомый показатель эффективности.

Генеральный директор Центра нанотехнологий РТ, д.т.н., профессор Дмитрий Пашин:

« Движущей силой, так называемым драйвером судьбы любого человека является его внутренняя жизненная философия, то есть система ценностей, идей, взглядов, предпочтений. Именно она определяет, в подавляющем большинстве случаев, жизненный путь каждого человека. Я имею в виду не то, как вы себя ощущаете, а то, как вы действуете.

У меня так сложилось, что с раннего детства я видел себя только ученым и увлеченно занимался математикой и физикой, так что даже с 8 класса меня освободили от штатных уроков по этим предметам, а в 9 классе пригласили в школу-интернат с физико-математической специализацией при Ленинградском государственном университете.

Такое начало, по-видимому, и должно было определить мою судьбу, но я уже не помню, как это ко мне пришло, но в философии моей жизни появилось правило, которое, наверное, и определило всю мою жизнь. Я считал и считаю, что мужчина должен заработать право заниматься своим любимым делом. Идеальный случай, когда, занимаясь им, вы имеете возможность обеспечивать достойную жизнь своей семье. К сожалению, к занятию наукой в нашей стране этот случай пока не относится».

Источник: tatcenter.ru