Российский менталитет приобрел статус универсальной оправдательной причины неудач внедрения «правильных» теорий. Ему действительно нельзя отказать в праве считаться важнейшим фактором бизнеса. Однако это не такой изменчивый фактор, как, например, потребительский рынок или налогооблагаемая база. Менталитет формируется годами, ошибиться в его учете возможно, но для этого его надо просто игнорировать.

Какие же особенности российского менталитета можно считать существенными для бизнеса?

В одном вопросе мы, вероятно, ближе к азиатам, чем к европейцам. Клановость и родственные связи у нас превалируют в делах над соображениями эффективности и целесообразности. Большинство руководителей скорее готовы взять на работу, например, менеджером по рекламе, брата жены шофера, обслуживающего фирму, чем человека с улицы, который «ничем себя не зарекомендовал и неизвестно, что собой представляет». Логичное обоснование, разумеется, есть: за вновь принятого человека в каком-то смысле отвечает работающий в фирме родственник. Тот момент, что профессиональные качества кандидата тоже могут быть важны для планируемой работы, отходит на второй план.

СТРАТЕГИЯ БИЗНЕСА: ЧТО СТОИТ ОБ ЭТОМ ЗНАТЬ?

Другая особенность – повальная тенденция считать прибыль сначала в чужом кармане, а потом в своем. Трудно сказать, сколько обоюдовыгодных сделок расстраивается по этой причине. Даже если других вариантов нет и не будет, одна договаривающаяся сторона может, например, не продать, только потому, что другая на этом «слишком много заработает». Есть довольно злая иллюстрация из категории «народной мудрости», гротескно отражающая ту же особенность: говорят, что если у европейца сосед построил дачу – он будет работать больше, чтобы построить такую же; если у нашего человека – он ее спалит.

Менталитет формируется годами, и у нас эти годы пришлись на эпоху двойных стандартов российского социализма. Громкие декларации и «правильные» заявленные цели благополучно сочетались с вполне жизненной практикой, делалось, в сущности, то, что можно было делать, а оформлялось, как того требовала общественная мораль. За эти годы мы потеряли (если она когда нибудь была) свободную инициативу и ориентацию на собственные силы. Гениальный политолог 15 века Никколо Макиавелли писал, что для государств, порабощенных с самого начала, свобода почти невозможна, т.к. они просто не умеют быть свободными. Применительно к нашей ситуации можно сказать, что внутренняя свобода для нас труднодостижима, т.к. почти всю сознательную жизнь «среднего» поколения она подавлялась жизненными обстоятельствами.

В бизнесе этот фактор находит прямое отражение: в большинстве фирм, где владельцы управляют через исполнительных директоров, первые не готовы дать, а вторые не могут взять на себя ответственность даже за оперативные решения.

Иначе обстоит дело с молодым поколением. Его сознательная жизнь пришлась на эпоху переосмысления ценностей и ломки старых поведенческих алгоритмов. С одной стороны, основные императивы уже заданы родителями, с другой – ситуация открывает массу возможностей, для которых нет аппарата оценки.

10 проблем современных стратегий, которые никто не хочет признавать

В поисках новых ориентиров происходит обращение к западной культуре, благо, Голливуд всегда рад предоставить «наглядные пособия». Как всегда в таких случаях, первой усваивается атрибутика, а не суть. Легко принимается, что быть богатым – хорошо, но остается за кадром, что для этого надо работать. Формируется стереотип, как должен выглядеть и вести себя богатый человек, но упускается из виду, что демонстративное поведение характерно как раз для стремящихся к богатству, а не достигших его. Тот факт, что 75% американских миллионеров заработали состояние ценой 20-30 лет труда по 12 часов в сутки без выходных, по меньшей мере, не вдохновляет, а потому игнорируется.

В результате мы имеем молодежь, ориентированную на быстрый успех, который измеряется в затратах на предметы роскоши. Если это владельцы предприятий, то первые свободные суммы они инвестируют не в развитие бизнеса, а в обстановку кабинета, если это наемные работники, то первое, что они делают, вступая в бизнес, – оценивают перспективу стремительного карьерного роста в фирме.

Отдельного рассмотрения заслуживает социальная этика бизнеса, которая определяется как ценностями и мировоззрением высшего руководства, так и современной экономической ситуацией. На западе относительно распространены идеи социально ответственного предпринимательства и социально этичного маркетинга.

Считается, что организация должна достигать своих целей таким образом, чтобы это шло на пользу обществу. В российском бизнесе высокие идеи не получили заметного распространения. С одной стороны, основная масса предприятий еще не может позволить себе роскошь отвлечься от собственного выживания.

С другой, — из полутора десятков категорий ценностей у нас доминируют накопление богатства, власть, признание. Однако привычка к двойной морали в данном случае явно служит общественной пользе: успех и достаток требуют демонстрации определенного стиля поведения, и то, что предприниматели не сделали бы из убеждения, они делают ради имиджа. Благотворительностью мы обязаны скорее PR-кампаниям, чем высокой морали, и это явно видно по результатам: детскому дому в Москве гораздо проще получить в подарок компьютеры, чем в Великих Луках хотя бы продукты. Последний вариант «тянет» на заметку в местной газете, тогда как первый можно «обставить» центральным телевидением.

Перспективы развития социально этичной практики можно оценить как удовлетворительные, если учесть, что она обоснована и чисто прагматическими целями. Пользование богатством в этой стране, нормальная жизнь детей и внуков предусматривают и развитие самой страны (хотя бы для того, чтобы голодный сосед не спалил дачу).

Два типа стратегий

Из всего разнообразия стратегий российских предприятий на рынке можно выделить два типа, диаметрально противоположных по целям и основным методам реализации, и все же смыкающихся. Назовем их «Первоначальное накопление капитала» и «Стратегия долгосрочного присутствия». Трудно сказать, в каком процентном отношении разделились приверженцы этих стратегий, известно лишь, что и тех, и других достаточно много. Поскольку нас интересуют фундаментальные связи, попробуем рассмотреть крайние варианты этих стратегий.

Стратегия первоначального накопления капитала:

Нацелена на получение максимума прибыли «сегодня», причем почти любыми способами. В арсенале наиболее действенных средств: доступ к бюджетным ресурсам в том или ином виде; манипуляции с НДС; реструктуризация долгов с «выкачиванием» ресурсов из промышленных предприятий; прямые неплатежи по обязательствам. Вся «прибыль» переводится за границу и оседает в банках. Инвестиции в российскую экономику не предусмотрены, за исключением схем «купить-вычистить-продать».

Стратегия долгосрочного присутствия:

Нацелена на стабильный рост бизнеса в определенных направлениях или в определенном стиле. В арсенале наиболее действенных средств: создание конкурентных преимуществ, неважно, каким способом; выполнение платежных обязательств. Прибыль частично реинвестируется в собственный бизнес, частично (после краха ГКО) переводится за границу и оседает в банках. (Стратегию продажи за рубеж всего, что можно продать, и по любым ценам мы не берем в расчет, т.к. она обусловлена понятной целью получения в будущем все большего количества свеженапечатанных рублей все за ту же долларовую сумму, и типична для всех фирм, которые в состоянии добраться до экспортных ресурсов).

Два крайних варианта рассмотренных стратегий выглядят практически несовместимыми, но только до определенного этапа реализации. В современной экономико-правовой ситуации стратегия первоначального накопления капитала вовсе не так быстро исчерпывает внутренний рынок, как можно было предполагать.

Обнаруживается, что вопреки «правовым» ожиданиям, привычный арсенал средств еще можно использовать, хотя и с меньшей эффективностью, а накопленный капитал достаточен для действительно масштабного дела (например, покупки рентабельного завода). Здесь и происходит переориентация на долгосрочные цели, которую вынужденно поддерживает участие накопленного капитала в «производственном» бизнесе. Вдруг возникает необходимость в упорядоченном и эффективном управлении крупным предприятием. Практически, фирма оказывается на этапе начала реализации стратегии долгосрочного присутствия, с капиталом, но без опыта работы на рынке и с отрицательной репутацией.

Если проследить, куда выводит вторая стратегия, можно отметить момент кризиса 98 года, когда крупные фирмы данного толка были поставлены перед дилеммой: сохранить репутацию или деньги. Сберечь то и другое было невозможно, т.к. на относительно развитом рынке дебиторская задолженность исчислялась в рублях со сроками платежа в 2-3 месяца, а кредиторская – в долларах.

Мелкие фирмы вообще не имели такой дилеммы, т.к. расплатиться при изменении курса в три раза за три месяца для них не представлялось возможным. (Здесь не берутся в расчет посреднические операции, в которых задействовано едва ли не большинство мелких фирм. В этих операциях валюта дебиторской и кредиторской задолженности если и не совпадает, то лишь по халатности руководителей). Ту часть фирм, которая выбрала деньги, можно считать примкнувшей к стратегии накопления капитала. Остальные оказались на изменившемся рынке с девальвированным опытом и прочной репутацией, но без денег.

Представленная картина, возможно, неприглядна. В таком случае можно сформулировать другими словами. В современном российском бизнесе присутствует два основных типа стратегий – ориентированных на накопление капитала, и ориентированных на долгосрочное присутствие на рынке. Для обоих типов на разных этапах их реализации становятся актуальными вопросы управления сложной структурой и эффективной обработки рынка – вопросы внедрения изменений.

О подходе к системе стратегического планирования

Часто считают, что западные методы управления хороши в условиях стабильной американской или западноевропейской экономики, но не учитывают местной специфики, и потому неприменимы в хаотичной постсоветской среде. Однако никто не сказал:

- В чем именно состоит специфика управления в странах СНГ с позиций технологий управления.

- Почему страны СНГ должны быть исключением из правила: перенос передовых методов управления возможен в любую страну мира (с учетом культурных особенностей).

- руководителем процесса внедрения новых технологий управления становится не глава фирмы;

- не выделяются средства на обучение сотрудников фирмы внедрению системы стратегического планирования и дополняющей ее системы управления качеством, а также других управленческих функций;

- находятся «объективные» причины неудач;

- отсутствует способность оценить достигнутые результаты;

- процесс внедрения системы замедляется, над ним ослабляется контроль.

Российские менеджеры буквально утопают в текущих делах. Возможно, дело в неумении руководителей организовать самих себя, распределить полномочия и не заниматься незначительными делами. Может быть, организовать себя и свою работу не умеют подчиненные. Скорее всего, истина где-то посередине.

В любом случае, система стратегического планирования — мощное оружие борьбы с организационным хаосом. Руководитель, который решится ее реализовать, должен быть готов изменить в первую очередь самого себя, свои методы работы. Только тогда система будет эффективной. Мероприятия стратегического плана в идеале должны сравняться по важности с оперативными вопросами.

Российские менеджеры часто преувеличивают значение сиюминутных успехов. Но в мире конкуренции лидирующее положение на рынке относительно, технологии и условия ведения бизнеса изменяются постоянно, и если почивать на лаврах, не совершенствовать себя, раз все и так хорошо, то можно пропустить критический момент и потерять свой статус на рынке.

Среднестатистическая российская фирма по своим размерам и численности персонала, как правило, больше любой западной. Масштаб организации и привычка к монопольному положению компании на рынке часто мешают менеджерам различных уровней объективно оценивать реальность, стимулируют решение сиюминутных задач, а не стратегическое мышление, приводят к недооценке или даже пренебрежению конкурентами. «Мы их знаем, они нам не конкуренты, мы просто лучше их», — такие фразы мне часто приходилось слышать от наших клиентов.

В результате — пассивность вместо изучения конкурентов, перехвата их достижений; чрезмерный оптимизм, спокойный дрейф, пока, как говорится, «гром не грянет». По сравнению с западными компаниями в российских организациях уделяется меньше внимания анализу корпоративной культуры и ее систематической пропаганде среди персонала и клиентов, стратегическое мышление, приводят к недооценке или даже пренебрежению конкурентами. «Мы их знаем, они нам не конкуренты, мы просто лучше их», — такие фразы мне часто приходилось слышать от наших клиентов.

В результате -пассивность вместо изучения конкурентов, перехвата их достижений; чрезмерный оптимизм, спокойный дрейф, пока, как говорится, «гром не грянет». По сравнению с западными компаниями в российских организациях уделяется меньше внимания анализу корпоративной культуры и ее систематической пропаганде среди персонала и клиентов, декларации ценностей компании и норм ведения бизнеса.

Это проявляется в найме специалистов профессионально пригодных, но не могущих приспособиться к культуре данной компании и, в конечном счете, уходящих из организации, что размывает корпоративную культуру. Российские организации часто игнорируют потребности клиента или ограничиваются лозунгами. Большее значение имеют технологии.

Широкое применение старого принципа планирования «от достигнутого». («В прошлом году рост составил 5%, поэтому в этом году надо запланировать 6%».) Все эти особенности российской деловой культуры требуют серьезной адаптации западных методик стратегического планирования, часто основанных на «лобовом» прагматизме. Вполне возможно, что прочитав это кто-то решит: «Нет, у нас это не пойдет».

На это мы хотели бы ответить, что есть одна непреложная истина: сегодняшний мир бизнеса работает по единым стандартам, выработанным на основе более чем столетнего опыта в разных точках земного шара. Уже сейчас налицо сильная экономическая интеграция, тенденция стандартизации процедур и принципов управления.

Однако тот, кто чрезмерно подчеркивает исключительность своих обстоятельств, рискует выйти из соревнования и, в конечном счете, попасть в список банкротов. Поэтому мы настоятельно рекомендуем все время помнить о том, что мир бизнеса уже несколько десятилетий использует описываемые принципы стратегического управления, и делает это успешно.

Вам необходимо решить задачу согласования этих принципов и корпоративной культуры вашей организации. Технологии стратегического планирования — святая святых любой корпорации: в предпринимательстве нет места сантиментам, и если капитан корабля не знает, куда плыть, то вероятность крушения очень велика. Компании в странах СНГ вступают в фазу жестокой и планомерной борьбы за клиента, а время «легких» денег постепенно проходит. Сегодня выигрывает тот, кто способен сосредоточить свои ресурсы на ключевых направлениях, кто систематически и детально анализирует внешнюю и внутреннюю среду, объективно оценивает свои сильные и слабые стороны, умеет перенять чужие достоинства и искоренить собственные недостатки. Источник — http://www.iteam.ru/

Другие статьи раздела «Теория»

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СТАТЬИ

- Менеджмент организации

- Теории менеджмента

- Стили руководства

- Функции управления

- Планирование на предприятии

- Теории мотивации

- История развития управленческой мысли

- Стратегическое управление

- Общая модель стратегического управления

- Пирамида стратегического управления

- Инструменты стратегического менеджмента

- Управление стратегическими изменениями

- Понятие стратегического управления

- Управление выбором стратегических позиций

- Управление стратегическими задачами

- Управление в условии слабых сигналов

- Сопротивление переменам

Источник: www.stplan.ru

Стратегическое управление в России

Управление организацией в настоящее время выступает одним из инструментов поддержания высокого уровня функционирования предприятия в долгосрочном периоде. Менеджмент выделен в отдельную научную дисциплину, чья цель заключается в обеспечении согласованности, единой направленности и эффективности коммерческой или производственной деятельности объекта хозяйствования с целью извлечения максимальной прибыли.

Определение 1

Стратегический менеджмент представляет собой одно из направлений управления организацией. В его основе лежит планирование общей деятельности предприятия и постановка глобальной цели, которую предприятию необходимо реализовать, в конечном счете.

Китайский с нуля для начинающих

Увлекаем Китаем, китайским языком и культурой

Можно сказать, что именно стратегическое управление занимается вопросами поддержания конкурентоспособности и высокой эффективности деятельности предприятия на всех этапах его существования. Кроме того, стратегический подход позволяет минимизировать негативные тенденции, возникающие в процессе жизнедеятельности компании. За счет тщательного планирования руководитель имеет определенный инструментарий, позволяющий ему быстро решать проблемы и кризисы.

Стратегический подход включает в себя:

- выработку общей философии компании, ее миссии;

- разбивку глобальных целей на тактические подзадачи и процессы;

- поиск методов и принципов достижения стратегических целей и задач;

- выбор максимально подходящей стратегии;

- внедрение разработанных идей в практическую жизнь;

- отслеживание и оценка результатов проведенных мероприятий.

Разработка стратегии требует тщательного анализа факторов, способных повлиять на результат работы компании. Кроме того, аналитическая работа так же предполагает работу с сильными и слабыми сторонами предприятия для выявления потенциала и возможных рисков. Внедрение стратегии на практике требует согласованной работы всех структурных образований предприятия. Отслеживание результатов деятельности, качества функционирования компании так же является частью стратегического управления. Такой подход позволяет руководителю иметь доступ ко всей необходимой информации в целях своевременного реагирования на любые негативные тенденции.

«Стратегическое управление в России»

Готовые курсовые работы и рефераты

Решение учебных вопросов в 2 клика

Помощь в написании учебной работы

Стратегическое управление в России

В России сложилась такая ситуация, что стратегическое управление существует только на словах. В практике современных российских предприятий используется понятие длительного планирования и развития, однако, зачастую оно не имеет под собой научного обоснования, которое широко используется в работе западных компаний. Получается, что фактически предприятия не придерживаются какого-либо ведущего направления или сферы деятельности. Эта особенность связана со стихийным переходом к рыночным отношениям. Если на Западе рыночная модель внедрялась поступательно, накапливая опыт и методы ведения бизнеса, то в России все происходило стремительно методом «проб и ошибок».

Замечание 1

Можно сказать, что в нашей стране управление носит больше интуитивный характер, выстроенный на таланте и работоспособности предпринимателя.

На российском рынке существует мнение, что любой принцип руководства можно внедрить директивно прямыми указаниями. Этот подход является в корне неверным, так как отсутствие практики стратегического планирования снижает любые мероприятия по внедрению принципов стратегического менеджмента. Связано это с тем, что любая компания в своей жизнедеятельности переживает циклические процессы роста и спада, проходит эволюционные этапы, которые необходимо вписывать в общее направление длительного развития предприятия.

Кроме того, большинство руководителей крупного российского бизнеса создали свои компании в период нестабильной экономики. Управление таких предприятий держится на их харизме и предпринимательском таланте. Однако, развитие компаний на современном этапе требует перехода к планированию и рутинной глубокой проработке всех процессов, особенно, для крупных корпораций национального масштаба.

Планирование и стратегическое управление требует построения моделей процессов, основанных на тщательном анализе, что зачастую идет в разрез с предпринимательскими навыками руководителя. Но такой подход позволит вывести предприятие на новый профессиональный уровень деятельности, позволит сохранять работоспособность и высокий уровень конкурентных преимуществ в долгосрочном периоде.

Проблемы стратегического управления в России

В настоящее время на первый план выходит человеческий капитал, поэтому первостепенной задачей стратегического менеджмента является эффективная организация работы персонала. Отсутствие долгосрочного планирования приводит к следующим проблемам в работе с сотрудниками:

- Появляются рабочие места, которые требуют редких профессий или специальной подготовки, что усложняет процесс подбора персонала.

- Существенный рост цен на переподготовку кадров и профессиональное обучение.

- Быстрое развитие технологий и процессов, требующих новых навыков.

- При наступлении кризисных ситуаций обычно первым страдает персонал в части оплаты труда или сокращении.

- Неопределенность будущего может привести к формированию лишнего штата, либо недобору сотрудников.

Такие проблемы на предприятии возникают вследствие несогласованности работы всех отделов и подразделений. Работа с персоналом обычно не включает в себя расчетов финансовых инвестиций для вложений в развитие и переподготовку сотрудников. В данной сфере достаточно редко применяются технологии стратегического планирования и управления. Обычно все вопросы решаются стихийно по мере возникновения новых тактических задач.

Можно сказать, что переход к рыночным отношениям в России заложил основу для внедрения принципов стратегического управления в компаниях. Однако, темпы наращивания потенциала данной сфере менеджмента до сих пор достаточно низки. Связано это с тем, что переход к новым формам управления сталкивается с пережитками старой системы менеджмента, отсутствием необходимой научной базы для эффективного внедрения новейших принципов работы. Стихийный принцип развития отношений на рынке так же дестабилизировал положение многих компаний и требует от них тактического оперативного подхода в управлении. Для разработки стратегического менеджмента просто не остается финансовых и временных ресурсов.

Источник: spravochnick.ru

14.3. Проблемы реализации стратегии организации

Стратегические изменения закладывают основу будущих успехов. Процесс проводимых изменений должен получить поддержку во всех сферах деятельности предприятия, а также и со стороны кадровой политики, поскольку в первую очередь изменения кадровой политики направлены на достижение стратегических целей, выработанных руководством.

Поэтому важно разобраться в управлении изменениями с позиции различных подходов и концепций организационного развития предприятия. Количество необходимых изменений, чтобы привести предприятие к реализации его целей, очень велико.

Но является ли проведение организационных изменений наиболее оптимальным способом сохранения и повышения эффективности деятельности организации, который выведет ее на новый, более высокий уровень развития и решит множество промежуточных проблем, не известно. В деловой практике сложились различные концепции и подходы к управлению изменениями.

Решение поставленных задач требует выявления основных подходов к управлению изменениями и их обоснования с точки зрения необходимости проведения. Важной предпосылкой начала любого изменения в организации служит тот факт, что эти перемены будут содействовать развитию ее стратегии.

Если же изменение лишь косвенно затрагивает стратегию, то возникают серьезные сомнения в его необходимости и полезности. Необходимость изменения означает, что можно легко усмотреть связь между тем, что вы намерены изменить, и тем, как это помогает осуществлению стратегии. Цель организационных перемен состоит в лучшем осуществлении организационной стратегии [28].

Проведение изменений в организации приводит к тому, что создаются условия, необходимые для осуществления выбранной стратегии. В то же время изменения не являются самоцелью. Необходимость и степень изменений зависят от того, насколько организация готова к эффективному осуществлению стратегии.

Бывают ситуации, когда фактически не требуется проведения изменений, а есть ситуации, когда выполнение стратегии предполагает проведение очень глубоких преобразований. Проблемы, связанные с проведением изменений, заключаются в следующем: 1) изменения должны подкрепляться ясным видением цели, стоящей перед организацией, иначе существует риск непоследовательных, случайных, нескорректированных действий, когда никто реально не понимает, зачем нужны изменения; 2) нельзя вести наступление на нескольких направлениях – из-за этого ресурсы управления непомерно истощаются.

Лучше предпринимать отдельные действия, которые позволят начать движение в нужном направлении. Следует помнить, что для начала даже самого долгого путешествия необходимо сделать первый шаг; 3) обязанность предпринять то или иное действие должна лежать на определенном человеке. Главное, что есть в организациях, – это люди.

Поэтому необходимо убедиться, что они понимают свою ответственность за осуществление определенной части стратегии; 4) намерения должны подкрепляться ощутимыми, видимыми действиями менеджмента. Не следует недооценивать значение символических событий и изменений; 5) надо привлекать людей к выработке конкретных шагов для осуществления изменений.

Чем больше людей чувствуют, что принимают участие в выработке стратегии достижения поставленной цели, тем в большей степени эти люди будут готовы пройти через связанные с этим изменения; 6) следует убедиться, что системы оценки и контроля поддерживают новую стратегию [10]. Управление стратегическим изменением обычно беспорядочно, сложно и вызывает стрессы.

Часто этим изменениям мешает повседневная практика, старые методы ведения дел. И даже если существует внутреннее согласие и понимание необходимости изменений, то шаблонное поведение может препятствовать перестройке.

По мнению С. А. Попова [52], основными областями стратегических изменений принято считать: информирование и мотивацию персонала; лидерство и стиль менеджмента; базовые ценности и корпоративную культуру; организационную и другие структуры; финансирование и иное ресурсное обеспечение; компетенцию и навыки. Безусловно, все перечисленные области деятельности предприятия претерпевают перемены в процессе реализации стратегических изменений.

Однако основными внутренними факторами, которые могут способствовать или мешать проведению стратегических изменений, являются организационная структура и организационная культура предприятия. Таким образом, в первую очередь при проведении изменений необходимо оценить организационную структуру и организационную культуру с точки зрения их соответствия выбранной стратегии, и если это необходимо, то они должны быть изменены.

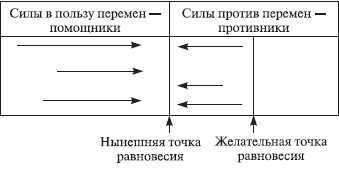

Американский социолог К. Левин предложил при рассмотрении организационных изменений использовать трехступенчатую модель (анализ силовых полей), которая включает размораживание, движение к новому уровню и застывание. Основные шаги этого метода: четко представьте себе, что вы хотите добиться; четко представьте себе, где вы находитесь сейчас; выявите силы, которые благоприятствуют достижению цели, помощников; выявите силы, которые сопротивляются достижению цели, противников; попытайтесь оценить сравнительное влияние помощников и противников; разработайте меры для максимального усиления веса, влияния или эффективности действий помощников; разработайте меры по сведению к минимуму влияния, веса или помех со стороны противников; преобразуйте все это в план действий; разработайте критерии, позволяющие убедиться в том, что вы добились запланированных перемен, вехи и т. д. Графическая интерпретация рассматриваемого подхода представлена на рис.

14.7. Длина линии со стрелкой указывает на сравнительное влияние каждого фактора, действующего как в пользу перемен, так и против них. Рис. 14.7. Анализ силовых полей В основе описанного подхода к анализу силовых полей лежит убеждение в том, что для осуществления перемен организация должна разморозить сложившуюся ситуацию, а затем повторно заморозить ее желаемым образом.

Силы, которые отвечают за нынешнюю точку равновесия, следует изменить таким образом, чтобы они определяли новую, желаемую точку равновесия. Модель эта механистическая, но помогает понять масштабы перемен [28].

Размораживание предполагает принятие мер, которые позволили бы работникам отказаться от существующей практики или корпоративных культурных норм при подготовке к изменениям. Во многих организациях ничего не меняется в течение многих лет, и размораживание необходимо как фаза встряски. Импульсом для этого может послужить внутренний или внешний фактор.

Изменяющиеся рыночные условия свидетельствуют, например, о том, что изменения в организации тоже неизбежны. Рыночный кризис может убедить работников, что изменения – это необходимое следствие данного кризиса. Внутри фирмы ожидание перемен может быть вызвано изменениями в менеджерском звене, провозглашением борьбы за прибыль или разговорами о реструктуризации.

Движение к новому уровню уже предполагает необходимые изменения. Количество времени, выделяемого на эту фазу, может варьироваться. Структурные изменения обычно осуществляются достаточно быстро.

На изменение внутренних систем, таких, как системы качества или новые информационные системы, уходит меньше времени, а изменение корпоративной культуры происходит в течение нескольких лет. Застывание (замораживание, блокирование) необходимо для того, чтобы зафиксировать изменения и не допустить возврата организации на старые позиции.

Наиболее часто «цементирования» требуют именно культурные изменения, а не какие-либо другие, и на этой стадии со стороны менеджмента необходима определенная решительность. Изменения могут проходить с разной скоростью – одномоментно, поэтапно и постепенно. Дж. Б. Куинн и Дж.

Войер считают, что выбор схемы изменений определяют два фактора: 1) насколько срочной является необходимость изменений. Рыночный кризис, например, обычно диктует срочную необходимость изменений, а подготовка к принятию новых юридических положений, планируемых через 5 лет, позволит вводить изменения медленнее и, возможно, менее болезненно; 2) насколько сильна инерция внутри корпоративной культуры.

Для размораживания инерции одним организациям требуется больше времени, чем другим. Преимуществом одномоментных изменений является эффект быстрого преодоления. Такая модель изменений позволяет организации быстро реагировать на изменения и принимать новые условия, не оглядываясь назад. Недостатком подобного подхода является «болевой» фактор.

Так, со стороны менеджмента при одномоментном изменении могут потребоваться даже принудительные действия по отношению к подчиненным, что может испортить взаимоотношения между ними. Преимуществом поэтапных изменений являются постепенность, пошаговость.

Менеджмент организаций, где инерция велика, при такой модели изменений может добиться одобрения их еще до начала или уже в процессе самих изменений, учитывая все факторы. Весь процесс подразделяется на ряд четких шагов, между которыми может быть фаза «отдыха». Данная модель нецелесообразна в ситуациях быстрого изменения окружающей среды.

В конечном итоге задача управления изменениями состоит в том, чтобы правильно оценить суть процессов, происходящих во внешней среде предприятия, отобрать и внедрить именно те нововведения, которые позволят свести все многообразие внешних и внутренних воздействий к единой линии поведения, сохранить или повысить эффективность деятельности. Из-за непредсказуемости и скорости изменений условий хозяйствования в современной российской экономике считается, что риск неудачи в случае проведения стратегических изменений на предприятиях гораздо выше, чем при сохранении устоявшегося, традиционного образа действий.

Однако рассчитывать на эффективность деятельности своего предприятия в будущем может только тот, кто старается не отставать от современных требований, отвечающих духу времени, четко определяет стратегию развития и постоянно осуществляет стратегические изменения. Для того, кто сделает изменения неотъемлемой частью своей деловой практики, риск потерять свой бизнес гораздо меньше, чем для того, кто изменений избегает.

Контрольные вопросы 1. Что означает слово «стратегия»? 2. Назовите достоинства стратегии как явления. 3. Насколько сложной должна быть хорошая стратегия? 4. В чем заключается проблема интеграции стратегии? 5. В чем заключается проблема стандартизации стратегии?

6. В чем заключается проблема процесса контроля создания эффективной стратегии? 7. Охарактеризуйте проблему коллективного взаимодействия в процессе создания стратегии. 8. В чем состоит проблема изменений в стратегическом управлении? 9. Какова проблема выбора в стратегическом управлении? 10.

Видение в глазах предпринимателя – это конкретный образ или меняющаяся цель? 11. Приведите общую схему разработки стратегии. 12. Перечислите факторы, определяющие стратегию организации. 13. Объясните графическую модель взаимосвязей основных категорий стратегического управления. 14. Опишите схему формирования стратегии организации. 15.

Существуют ли универсальные стратегии развития любой организации? 16. Что понимается под управлением изменениями? 17. Как происходят революционные изменения в организациях – непрерывно или дискретно? 18. Представьте схематично процесс изменений в организациях. 19.

Какова последовательность действий процесса перемен? 20. Назовите этапы стратегических изменений. 21. От чего зависит процесс перемен в организации? 22.

Какие аспекты следует учитывать при реализации стратегии?

Ограничение

Для продолжения скачивания необходимо пройти капчу:

Источник: studfile.net