Для эффективного функционирования экономики необходимо развитие конкуренции. Это обеспечивается наличием и ростом малого бизнеса. В зарубежных странах малый бизнес давно является неотъемлемой частью экономики и играет важную роль в ее развитии. Вклад российского малого бизнеса в развитие экономики существенно ниже по сравнению с зарубежными странами.

Отраслевая и территориальная структуры малого бизнеса характеризуются большим уровнем концентрации. В статье проанализировано изменение структуры малого бизнеса и основных критериев его развития. Предложены рекомендации по повышению эффективности его функционирования.

Введение

Малый и средний бизнес (МСБ) в Российской Федерации, несмотря на многочисленные имеющиеся трудности в его развитии, постепенно набирает силу. Это происходит во многом благодаря принятию на государственном уровне различных нормативных документов, регламентирующих деятельность МСБ, а также созданию соответствующих институтов поддержки МСБ. В частности, к таким нововведениям последних лет можно отнести создание государственного института развития малого и среднего предпринимательства – акционерного общества «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства», принятие «Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года». Кроме того, реализуется ряд серьезных программ финансовой поддержки малого и среднего бизнеса, предусмотрены специальные налоговые режимы по оптимизации налоговой нагрузки на предприятия МСБ и другие меры. Вместе с тем, как показывает практика, развитие малого и среднего бизнеса в России находится на более низком уровне по сравнению с зарубежными странами.

Прогноз: что будет c малым бизнесом в России?

Цель исследования

Выявление основных тенденций развития малого бизнеса и разработка предложений по повышению эффективности его функционирования.

Основные результаты исследования

На основе анализа статистических данных о работе российских малых предприятий были выявлены как количественные параметры, так и качественных составляющие деятельности МСБ. Если говорить о количественных параметрах, то, например, доля среднесписочной численности работников, занятых в субъектах малого и среднего предпринимательства, в общей численности занятого населения в 2015 г. составила 25,6%, в то время как в зарубежных странах этот показатель находится на уровне 55-80% [2].

Малое и среднее предпринимательство в России в основном представлено микропредприятиями, на долю которых приходится более 95% общего числа малых и средних предприятий. На малые и средние предприятия приходится лишь 5-6% общего объема основных средств и 6-7% объема инвестиций в основной капитал в целом по стране.

Если говорить о качественных характеристиках развития малого и среднего бизнеса в России, то производительность труда в этом секторе ниже уровня развитых стран, по оценкам министерства экономического развития, в 2-3 раза. Это приводит к тому, что доля малых и средних предприятий в валовом внутреннем продукте страны составляет лишь 20%, что также ниже уровня развитых стран примерно в два раза [1].

Росатом посадил Лукашенко на короткий поводок. Будет ли в Беларуси вторая АЭС?

Отдельного внимания заслуживают высокотехнологичные предприятия экспортно ориентированного сектора, которые призваны решить задачи по диверсификации экономики и повышению ее конкурентоспособности. В настоящее время доля экспорта малых и средних предприятий в общем объеме экспорта России составляет немногим более 5%, в то время как в развитых странах этот показатель находится на уровне 25-35% [10].

Таким образом, необходимы серьезные меры по активизации деятельности малых и средних предприятий, как в направлении расширения масштабов их деятельности, так и улучшении качественных показателей функционирования.

Это тем более актуально ввиду того, что оставляет желать лучшего, как отраслевая, так и территориальная структура малого бизнеса.

В табл. 1 представлены основные показатели деятельности малых предприятий (без микропредприятий) в разрезе базовых отраслей российской экономики [6].

Таблица 1

Основные показатели деятельности малых предприятий базовых отраслей экономики в 2015 г.

Table 1

Core indicators of activity of small businesses of key branches of the economy in 2015

Количество предприятий, единиц

Средняя численность работающих, чел.

Инвестиции в основной капитал, млн. руб.

Всего малые предприятия России, в том числе:

— сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство

— добыча полезных ископаемых

— производство и распределение электроэнергии, газа и воды

— оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств

— транспорт и связь

Как видно из данных табл. 1, наибольшее количество малых предприятий сосредоточено в оптовой и розничной торговле, обрабатывающих производствах и строительстве. На их долю приходится около 60% всех малых предприятий.

По показателю численности работающих, лидирующие позиции занимают оптовая и розничная торговля, производство и распределение электроэнергии, газа и воды, обрабатывающие производства.

По показателю оборота предприятий лидирующие позиции занимают организации таких видов экономической деятельности, как оптовая и розничная торговля, обрабатывающие производства, строительство.

Что касается инвестиций в основной капитал, то их наибольшее значение характерно для таких видов деятельности, как строительство, сельское хозяйство, обрабатывающие производства, а также оптовая и розничная торговля.

По совокупности рассматриваемых показателей в малом бизнесе наибольший удельный вес приходится на оптовую и розничную торговлю, обрабатывающие производства и строительство. То есть, сектор малого предпринимательства сосредоточен в основном в сферах торговли и предоставления услуг населению. Что касается средних предприятий, то они в большей степени тяготеют к секторам с высокой добавленной стоимостью: обрабатывающей промышленности, строительству, сельскому хозяйству.

Развитие малого бизнеса на территории Российской Федерации осуществляется неравномерно, для него характерен высокий уровень концентрации производства. Территориальная структура малого бизнеса отражает основные показатели его деятельности в разрезе отдельных федеральных округов, что представлено в табл. 2 (без микропредприятий) [6].

Таблица 2

Основные показатели деятельности малых предприятий по субъектам России за 2015 г.

Table 2

Core indicators of activities of small businesses for subjects of Russia in 2015

Количество предприятий, единиц

Средняя численность работников,

Инвестиции в основной капитал,

Российская Федерация всего, в том числе:

— Центральный федеральный округ

— Северо-Западный федеральный округ

— Южный федеральный округ

— Северо-Кавказский федеральный округ

— Приволжский федеральный округ

— Уральский федеральный округ

— Сибирский федеральный округ

— Дальневосточный федеральный округ

— Крымский федеральный округ

Данные табл. 2 свидетельствуют о том, что лидирующим федеральным округом по всем рассматриваемым показателям является Центральный федеральный округ. Аналогичная ситуация складывается и по Приволжскому федеральному округу, который занимает второе место в ряду всех анализируемых показателей. Третью позицию разделяют Северо-Западный и Сибирский федеральные округа.

При этом на долю трех лидирующих округов по каждому из рассматриваемых показателей приходится преобладающая часть: по числу предприятий – 65,9%; по средней численности работников – 64,6%; по обороту предприятий – 68,4%; по инвестициям в основной капитал – 73,8%. Доля малых предприятий остальных шести федеральных округов в формировании соответствующих показателей намного скромнее.

Наиболее важным показателем деятельности как малого, так и крупного предприятия, является показатель производительности труда, от которого зависят все результаты производственной и финансовой деятельности. В табл. 3 представлены показатели производительности труда малых предприятий (без микропредприятий) по базовым видам экономической деятельности России.

Таблица 3

Производительность труда предприятий малого бизнеса по базовым видам экономической деятельности

Table 3

Labor productivity of small businesses by basic types of economic activity

Оборот в расчете на одного работающего, тыс. руб.

Темп роста 2015 г. к 2011 г., %

Справочно: доля товаров собственного производства в общем их объеме в 2015 г., %

Российская Федерация всего,

— сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство

— добыча полезных ископаемых

— производство и распределение электроэнергии, газа и воды

— оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств

— транспорт и связь

*Рассчитано автором по данным статистики

Из представленных данных по видам экономической деятельности следует, что уровни производительности труда значительно разнятся, во-первых, в зависимости от доли товаров собственного производства в общем их объеме. Весь оборот предприятий включает стоимость отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, а также выручку от продажи приобретенных на стороне товаров. В таком виде экономической деятельности, как оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств доля товаров собственного производства составляет лишь 6% из 100%, в результате чего низкий уровень добавленной стоимости приводит к завышенной величине производительности труда. По всем остальным представленным видам экономической деятельности доля добавленной стоимости превышает 90%, что характеризуется их большим вкладом в создание стоимости товаров.

Кроме того, различные виды экономической деятельности характеризуются разными уровнями материалоемкости, трудоемкости и фондоемкости производства, что также накладывает значительный отпечаток на работу отрасли.

Из табл. 3 видно, что за рассматриваемый период 2011-2015 гг. уровень производительности труда значительно вырос (кроме оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных средств). В целом по малым предприятиям прирост этого показателя составил 19%, при этом по всем базовым отраслям, кроме торговли, темпы прироста оказались выше среднероссийских, что положительно характеризует работу реального сектора экономики.

Важным показателем деятельности предприятия является также доля прироста продукции, полученная за счет роста производительности труда, которая рассчитывается следующим образом [8]:

(1)

где  – доля прироста продукции за счет роста производительности труда;

– доля прироста продукции за счет роста производительности труда;

– прирост численности персонала, %;

– прирост численности персонала, %;

– прирост объема производства продукции, %.

– прирост объема производства продукции, %.

По анализируемому кругу малых предприятий получены следующие результаты (табл. 4). Таблица 4

Доля прироста продукции, полученная за счет роста производительности труда по малым предприятиям базовых отраслей экономики за 2011-2015 гг.

Table 4

Production gain share received due to the growth of labor productivity in small businesses of key branches of the economy in 2011-2015

Прирост оборота предприятий, %

Доля прироста продукции, полученная за счет роста производительности труда, %

Российская Федерация всего,

— сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство

— добыча полезных ископаемых

— производство и распределение электроэнергии, газа и воды

— оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств

— транспорт и связь

*Рассчитано автором по данным статистики

В целом по малым предприятиям России за рассматриваемый период 2011-2015 гг. весь прирост оборота (11%) получен за счет роста производительности труда, поскольку численность персонала за указанный период снизилась на 7%, что оценивается как положительная тенденция развития.

Из семи рассматриваемых видов экономической деятельности в четырех (сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство; обрабатывающие производства; производство и распределение электроэнергии, газа и воды; строительство) весь прирост продукции получен за счет роста производительности труда. При этом во всех этих видах деятельности произошло снижение численности занятых работников от 9% в обрабатывающих производствах до 14% в сельском хозяйстве.

В добыче полезных ископаемых при приросте оборота на 53% прирост численности работников составил 4%. Это позволило обеспечить прирост оборота в основном за счет роста производительности труда – на 93%.

Аналогичная ситуация характерна и для транспорта и связи, где прирост оборота на 35% сопровождался приростом численности работников на 10%. Доля прироста оборота за счет роста производительности труда оказалась несколько ниже – 72%.

Противоположная ситуация сложилась в оптовой и розничной торговле и ремонте автотранспортных средств, где при снижении оборота на 2% прирост численности персонала составил 1%. То есть, в этом виде экономической деятельности произошло снижение производительности труда, что повлекло за собой падение оборота торговых предприятий.

С целью повышения эффективности дальнейшего функционирования малого бизнеса в России необходима реализация мероприятий, предусмотренных в «Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года», в которой, в частности, намечено:

< >увеличение в 2,5 раза оборота малых и средних предприятий в постоянных ценах по отношению к 2014 году (в реальном выражении); увеличение в 2 раза производительности труда в секторе малого и среднего предпринимательства в постоянных ценах по отношению к 2014 году (в реальном выражении); увеличение доли обрабатывающей промышленности в обороте сектора малого и среднего предпринимательства (без учета индивидуальных предпринимателей) до 20 процентов; увеличение доли занятого населения в секторе малого и среднего предпринимательства в общей численности занятого населения до 35 процентов [9].

Если за период 2011-2015 гг. прирост оборота малых предприятий рассматриваемых видов экономической деятельности составил 11%, то до 2030 г. по сравнению с 2014 г. (то есть, за 16 лет) он должен быть на уровне 150%. Это говорит о том, что ежегодные темпы прироста оборота малых предприятий в предстоящем периоде должны быть в пять раз выше по сравнению со сложившимися. Это достаточно сложная задача и решить ее можно лишь реализовав все имеющиеся резервы развития малого бизнеса.

Задача увеличения производительности труда в намеченном периоде в два раза тоже является достаточно проблематичной, если учесть, что этот показатель вырос за предыдущие пять лет лишь на 19% в текущих ценах. То есть, ежегодные темпы прироста производительности труда на период до 2030 г. должны вырасти, как минимум, в полтора раза.

Увеличение доли обрабатывающей промышленности в обороте малых и средних предприятий является настоятельной необходимостью. Обрабатывающая промышленность включает такие прогрессивные отрасли, как производство машин и оборудования, производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования, химическое производство и ряд других, которые определяют уровень инновационного развития всей экономики. В силу этого опережающее развитие отмеченных производств является залогом повышения качества и конкурентоспособности производимых товаров и обрабатывающей промышленности в целом. Однако в 2015 г. доля обрабатывающих производств в общем обороте малых предприятий (без микропредприятий) составила лишь немногим более 11%, в то время как на долю торговли приходится более 55% общего оборота.

Что касается четвертой задачи – увеличения численности населения, занятого в малом и среднем предпринимательстве, то она решается на базе реализации предыдущих трех задач, поскольку предусмотренные темпы роста оборота малых и средних предприятий выше намечаемых темпов роста производительности труда. При этом важной задачей становится создание дополнительных рабочих мест именно в прогрессивных отраслях, как экономики в целом, так и обрабатывающей промышленности, в частности.

Заключение

Таким образом, развитие малого предпринимательства является важным фактором улучшения отраслевой и региональной структуры экономики России, а это, в свою очередь, создает основу для обеспечения высокого уровня занятости населения и решения многих вопросов социального характера.

Основные направления развития малого предпринимательства на перспективу определены в «Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года». При этом за базу при планировании показателей до 2030 года принят уровень 2014 г. За прошедшие полтора года после 2014 г. ситуация в сторону улучшения положения в малом бизнесе практически не изменилась. Так, доля оборота малых предприятий обрабатывающей промышленности практически осталась на том же уровне – 11,3% в 2015 г. и 11,8% в первом полугодии 2016 г. Доля же торговли еще более выросла. Если в 2015 г. она составляла 55,4%, то в первом полугодии 2016 г. она увеличилась до 58,9%. Доля строительства в общем обороте малых предприятий снизилась с 11,2% в 2015 г. до 8,7% в первом полугодии 2016 г. [7].

Таким образом, негативные тенденции в отраслевой структуре малого бизнеса преодолеть пока не удалось. Необходимо активизировать усилия по развитию тех производств малого бизнеса, которые в большей степени обеспечивают создание добавленной стоимости.

Источник: rreconomic.ru

Анализ современного состояния малых предприятий в России

Фадеева, Е. А. Анализ современного состояния малых предприятий в России / Е. А. Фадеева, А. А. Маргарян. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2014. — № 4 (63). — С. 620-622. — URL: https://moluch.ru/archive/63/9957/ (дата обращения: 28.05.2023).

В современных условиях малые предприятия относятся к числу необходимых элементов экономической системы страны, поскольку этот сектор оказывает существенное влияние на темпы экономического роста, структуру и качество валового внутреннего продукта. Также актуальность данного исследования определяет высокий уровень социальной значимости малых предприятий — создание рабочих мест для населения.

Малые предприятия являются составной частью развитой экономики. Они должны выполнять функции, позволяющие экономике устойчиво развиваться. За счёт немассового выпуска продукции и небольшого парка оборудования, малые предприятия затрачивают менее значительные объёмы денежных средств и времени на изменение технологического процесса, чем крупные фирмы, поэтому именно малые предприятия являются проводником инноваций в массовое производство. В случае отрицательного результата, потери малых предприятий будут не столь велики, как у крупных организаций. Сфера малого бизнеса также способствует диверсификации производства, за счёт освоения новых перспективных ниш.

Невыполнение основных функций малых предприятий — диверсификации производства и продвижения инновационных продуктов в массовое производство пагубно сказывается на экономическом развитии страны. Сведение роли малого бизнеса до посреднической функции для зарубежных продуктов ведёт к снижению темпов развития реального сектора экономики, к потере конкурентных преимуществ, а также к потере связей между производственным и научным сектором [2].

В странах с развитой экономикой доля компаний малого бизнеса в ВВП составляет не менее 50–60 %, в России же данный показатель равен 20–25 %. В дополнение к этому, малый бизнес в России неравномерно развит территориально: 30 % предприятий сконцентрировано в Центральном федеральном округе. Более равномерное распределение малых фирм, позволит развивать реальный сектор экономики, а также повышать уровень инновационной активности во всех федеральных округах, особенно где расположено значительное количество крупных промышленных предприятий.

По мнению Н. Карповой, в 2012 году наметилась тенденция — малых предприятий закрывалось почти столько же, сколько открывалось на тысячу уже существующих. Усилия Правительства не помогли оправиться от последствий кризиса 2008 года, после которого число вновь открываемых малых предприятий сократилось и начало расти число закрытий.

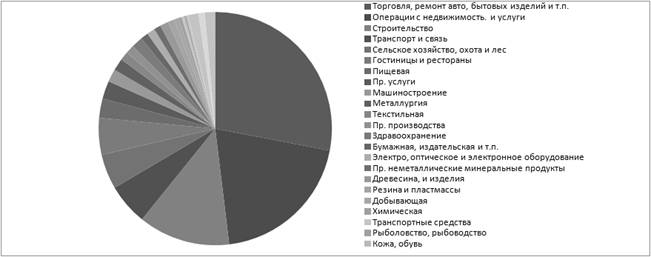

Рис. 1. Структура российского малого бизнеса в 2012 году [5]

Львиную долю всех предприятий сферы малого бизнеса составляют предприятия торговли и ремонта — 28,02 %. На втором месте, с большим отрывом от остальных отраслей, идут предприятия сферы услуг и операций с недвижимостью, занимающие 20,6 % всех предприятий малого бизнеса России в 2012 году. Предприятия сферы строительства, сельского хозяйства в структуре российского малого бизнеса занимают высокие позиции, но с каждым годом теряют свою долю. Данная структура свидетельствует о недостаточном уровне развития малого бизнеса в производственной отрасли, особенно в наукоемких и инновационных сферах.

Н. В. Кетько полагает, что высокие темпы развития малого бизнеса именно в сфере торговли свидетельствуют о неэффективной государственной политике поддержки малых предприятий. Низкая концентрация малого бизнеса в производстве связана с тем, что в сфере торговли оборот капитала осуществляется быстро, риск банкротства низок и не требуется большой первоначальный капитал, а для малых предприятий промышленной сферы, напротив, требуются большие первоначальные вложения, позволяющие приобрести парк дорогостоящего производственного оборудования, а риски высоки.

Однозначно оценить вклад малых предприятий в валовой внутренний продукт России не возможно. Не смотря на то, что доля малых предприятия в ВВП страны постепенно росла, составляя 10–12 % в 1997 году и 25 % в 2012 году, вклад малых предприятий в ВВП России уменьшился и составил 19 %.

Таким образом, в настоящее время в России наметилась негативная тенденция: малый бизнес не выполняет основные функции по внедрению эффективных инновационных проектов и диверсификации производства, а лишь выступает посредником между производителем, как правило, зарубежным, так как российская промышленность не выдерживает мировой конкуренции, и отечественным потребителем. Малые предприятия развивается в сфере торговли и не участвует в сфере научных разработок. Это негативно сказывается на развитии экономики России, так как значительно снижает её инновационный потенциал, и как следствие, конкурентоспособность на мировом рынке.

Малые предприятия в России, зачастую, не способствуют развитию реального сектора экономики, так как не выполняют функцию отбора наиболее перспективных инноваций в массовое производство. Из общего числа малых предприятий, лишь 10 % относятся к производственной сфере, в научном секторе предприятия сферы малого бизнеса практически не представлены. Отсутствуют связи между промышленным и научным секторами экономики, изобретения российских ученых не апробируются и не внедряются на массовом производстве [2].

Можно выделить ещё один отрицательный фактор — массовое закрытие предпринимателями своих фирм. В первом квартале 2013 года по собственному желанию закрылось около 650 тыс. субъектов малого бизнеса. Профессиональные объединения в качестве основной причины называют повышение страховых взносов. Число тех, кто принял решение закрыть предприятие, стало увеличиваться с декабря 2012 года.

В современных условиях все мероприятия государства должны быть направлены на стимулирование деловой активности, особенно в сфере малого бизнеса. В сфере налоговой политики основными мерами должны быть: снижение ставок налога, предоставление налоговых льгот на инвестиции и внедряемые инновации, проведение политики ускоренной амортизации.

Отсутствие льготных условий кредитования малых предприятий, а так же эффективной государственной программы поддержки российского малого бизнеса, не позволяют ему развиваться в реальном секторе экономики.

Государство начинает демонстрировать адекватную реакцию на проблемы малого бизнеса. То, что сегодня наиболее беспокоит представителей малых предприятий, — крайне несовершенная нормативно-правовая база их деятельности — попало в поле зрения Правительства. В этой связи закономерно возникает вопрос о перспективах развития государственных программ поддержки малого бизнеса. В соответствии с законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» следует, что на федеральном и муниципальном уровнях формируется трехуровневая (Федерация — область — город) система нормативного и законодательного обеспечения поддержки малого бизнеса.

Л. Ю. Грудцына считает, что для реализации программ развития малых предприятий необходимо сформулировать и законодательно закрепить правовые механизмы оказания финансово-кредитной, консультационно-информационной, имущественной, технической поддержки, поддержки внешнеэкономической деятельности, а также реализации мер, направленных на развитие трудовых ресурсов малого бизнеса, в том числе по развитию системы подготовки и повышения квалификации кадров субъектов малого предпринимательства, начинающих предпринимателей и государственных служащих, отвечающих за развитие и регулирование деятельности малого предпринимательства, так как одной из причин, препятствующих развитию малых предприятий в России, является отсутствие квалифицированного персонала.

Финансовая поддержка субъектов малого бизнеса и организация инфраструктуры такой поддержки должна осуществляться путем предоставления им финансовых средств, государственных и муниципальных гарантий за счет бюджетов разных уровней в соответствии с государственными и муниципальными целевыми программами развития и поддержки малого предпринимательства, а также из внебюджетных источников, в том числе из средств фондов поддержки малого предпринимательства и обществ взаимного кредитования субъектов малого предпринимательства. Бюджетная финансовая поддержка субъектов малого предпринимательства и организаций инфраструктуры поддержки малого предпринимательства из бюджетов разных уровней может иметь следующие формы:

— субвенции и субсидии, предоставляемые физическим и юридическим лицам;

— бюджетные кредиты, займы и ссуды;

— государственные и муниципальные гарантии;

— целевая финансовая поддержка.

Условия и порядок предоставления бюджетных кредитов, субсидий и субвенций должны устанавливаться федеральными законами о бюджете, законами о бюджете субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. Органы, на которые возложены функции по финансовому обеспечению государственных и муниципальных программ развития и поддержки малого предпринимательства, должны выделять бюджетные финансовые средства субъектам и организациям инфраструктуры поддержки малого предпринимательства в рамках государственных и муниципальных целевых программ [1].

Рост российской экономики невозможен без развития малого бизнеса. Малые предприятия стали одним из важнейших секторов народного хозяйства, который оказывает значительное влияние на социально-экономическую ситуацию в стране. Важность поддержки малого бизнеса подтверждена мировым опытом.

Государственная политика должна создавать условия для устойчивого роста малых предприятий. К мерам государственной поддержки малого бизнеса можно отнести финансовую поддержку, государственные кредиты, налоговые льготы и субсидии. Для улучшения положения малых предприятий в России, государство должно доработать законодательную базу, регламентирующую функционирование малых фирм, инициировать разработку эффективной системы кредитования малого бизнеса, стимулировать повышение уровня образования и квалификации работников. Особое внимание следует уделить внедрению на малых предприятиях российских инновационных разработок и переходу малого бизнеса из сферы торговли в сферу производства.

1. Грудцына, Л. Ю. Научно-практический комментарий к Федеральному закону от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» / Л. Ю. Грудцына, А. А. Спектор, Э. В. Туманов — М.: ЮРКОМПАНИ, 2009. — 184 с.

2. Кетько, Н. В. Проблемы и перспективы развития современного малого бизнеса в России / Н. В. Кетько, Р. Р. Зарафутдинов // Российское предпринимательство. — 2011. — № 9. — С. 23–28.

3. Ромахина, И. А. Формирование и развитие малого бизнеса в современных условиях российской экономики / И. А. Ромахина // Вестник ТГПУ. — 2009. — № 5. — С. 65–67.

4. Хвостиков, А. Г. Малый бизнес в России: перспективы и надежды / А. Г. Хвостиков // Российское предпринимательство. — 2012. — № 2. — С. 97–100.

5. Статистическое наблюдение малого бизнеса [Электронный ресурс] — Федеральная служба государственной статистики. — Режим доступа: http://www.gks.ru/

Основные термины (генерируются автоматически): малый бизнес, малое предпринимательство, Россия, массовое производство, предприятие, реальный сектор экономики, сфера торговли, диверсификация производства, малый, российский малый бизнес.

Источник: moluch.ru

Организационная структура российского бизнеса

Каждое государство в зависимости от национальных особенностей экономики, производственных градаций, отраслевой культуры устанавливает свои критерии распределения предприятий по их размерам.

В нашей стране, согласно Федеральному закону «О государственной поддержке малого предпринимательства в Российской Федерации» под субъектами малого предпринимательства понимаются коммерческие организации, в которых численность работников за отчетный период не превышает следующих уровней: в промышленности, строительстве и на транспорте – 100 человек; в оптовой торговле – 50 человек; в розничной торговле и бытовом обслуживании – 30 человек; в других отраслях и при осуществлении других видов деятельности – 50 человек. Таким образом, определен критерий выделения малых предприятий – по численности работающих.

Средними предприятиями согласно критерию занятых в производстве можно считать предприятия, в которых заняты от 100 до 2000 работников, а крупными являются предприятия, насчитывающие свыше 2000 работников. Выделение таких критериев связано с тем, что плановое ведение экономики в советский период тяготело к укрупнению предприятий. Поэтому к началу рыночных преобразований экономики национальное хозяйство России было представлено, в основном, монопольным сектором в большинстве отраслей экономики. Помимо существования естественных монополий, существовали монополии, возникшие на основе государственного решения.

Крупный бизнес в России представлен предприятиями-монополистами или крупными олигополистическими предприятиями. Наиболее привилегированное положение на рынке занимают естественные монополии, которые существуют в добывающих отраслях.

Эти предприятия могут формировать свои прибыли, воздействуя на уровень цен, т. к. спрос на ресурсы (в основном, это энергоносители) является неэластичным. В условиях крупного машинного производства доля механизированного труда достаточно велика, поэтому производящие предприятия вынуждены использовать различные источники энергии для совершения процесса производства (работа станков, освещение, перевозки ресурсов и готовой продукции).

Монопольно высокие цены на сырье и энергоносители делают деятельность предприятий не слишком выгодной, а иногда и убыточной. Это связано с удорожанием их продукции, а низкий уровень доходов населения приводит к низкой покупательной способности населения, поэтому объемы промышленного производства ограничены из-за ограничения спроса.

В результате получается ситуация, при которой наиболее успешно на рынке могут существовать предприятия, производящие промежуточный продукт, востребованный не населением, а производителями конечной продукции. Значительную долю потребительского сектора обслуживают предприятия, относящиеся к среднему бизнесу. Эти предприятия, производящие предметы личного потребления, рассредоточены по регионам и не являются крупными предприятиями, скорее это средние предприятия. Их рынок территориально ограничен. В советский период они обслуживали отдельный регион, поэтому экономические связи с другими регионами, как потенциальными рынками сбыта их продукции, весьма ограничены.

Кроме того, такие предприятия являлись градообразующими малых периферийных городов. Повышение издержек, а затем и цен, приводит к сокращению объемов производства. Следствием сокращения производства является высвобождение части работающих на предприятии и их обнищание, что еще больше ухудшает и так низкую покупательную способность населения.

Таким образом, средние предприятия оказываются в худших экономических условиях по сравнению с монополистами. Для сохранения устаревающих производственных мощностей они вынуждены перепрофилировать свое производство, иногда даже выходя из отрасли. Выживание средних предприятий в России в значительной степени зависит от государственной политики в отношении этих предприятий. Целесообразность их существования связана с тем, что не все виды бизнеса экономически выгодно осуществлять в условиях крупного производства или на основе малого предпринимательства. Государственная политика по обновлению материально-технической базы таких предприятий могла бы дать им возможность занять свою нишу в структуре российской экономики.

На базе стагнации средних предприятий развивается малое предпринимательство. Малые предприятия, как правило, появляются при необходимости изготовления небольших партий продукции с постоянно обновляемой номенклатурой и ассортиментом выпускаемых изделий, использования незначительных источников сырья и материалов в условиях ограниченного количества потребителей.

Малые предприятия при сравнительном насыщении рынка находят себя в доработке продукции с учетом индивидуальных запросов заказчика, производстве мелочей или продукции, изготовление которой в технологическом отношении является преимущественно ручным, а не автоматизированным. Малые предприятия утилизируют отходы крупных производств, изготавливают комплектующие изделия для сборочных предприятий. Кроме того, малые предприятия доминируют во всех сферах деятельности с высоким риском получения нулевого результата. Это инновационная деятельность, освоение новой технологии, новых видов изделий.

Каждое крупное структурное изменение в экономике сопровождается массовым высвобождением работников с предприятий отмирающих отраслей, их переподготовкой и привлечением на новые рабочие места. В значительной мере груз сглаживания социальных конфликтов в этот период, обеспечение временной занятости лежит на малых предприятиях.

Важно учитывать, что малые предприятия занимают традиционную только для них сферу деятельности, в которую крупные предприятия редко вмешиваются. Это производства с применением значительной доли ручного труда, к которым относятся ремесленные виды работ, народные промыслы и аналогичные виды деятельности. При хорошей организации снабжения необходимыми материалами и сбыта изделий такие предприятия дают значительную отдачу.

43. Поведение фирмы в условиях совершенной и несовершенной

конкуренции. Стратегия развития фирмы.

Совершенная, свободная или чистая конкуренция — экономическая модель, идеализированное состояние рынка, когда отдельные покупатели и продавцы не могут влиять на цену, но формируют её своим вкладом спроса и предложения.

Признаки совершенной конкуренции:

· бесконечное множество равноценных продавцов и покупателей;

· однородность и делимость продаваемой продукции;

· отсутствие барьеров для входа или выхода с рынка;

· высокая мобильность факторов производства;

· равный и полный доступ всех участников к информации (цены товаров);

· наличие ситуации, когда ни один участник конкуренции не в состоянии оказать непосредственное влияние на решение другого неэкономическими методами;

· стихийное установление цен в ходе свободной конкуренции;

· отсутствие монополии (наличие одного производителя), монопсонии (наличие одного покупателя) и невмешательство государства в функционирование рынка.

В случае, когда хотя бы один признак отсутствует, конкуренция называется несовершенной. В случае, когда эти признаки искусственно удаляются с целью занятия монопольного положения на рынке, ситуацию именуют недобросовестная конкуренция.

В реальной экономической действительности рынок совершенной конкуренции в строгом теоретическом значении, как это изложено выше, практически не встречается. Он представляет собой так называемую «идеальную» структуру, подразумевая, что свободная конкуренция существует скорее как абстрактная идея, к которой реально существующие рынки могут лишь в большей или меньшей степени стремиться.

При наличии конкуренции на рынке производители с целью получения максимальной прибыли стремятся снизить издержки производства на единицу продукции. В результате этого создается возможность снижения цены, что увеличивает объем продаж у производителя и его доход. Самым эффективным способом достижения этого является использование научно-технических усовершенствований и новинок в производстве. Внедрение научно-технических достижений позволяет увеличить производительность труда, что как раз и ведет к будущему снижению цены, приносящему, однако, фирме-новатору больший доход.

Конкуренция создает у производителей стимулы к постоянному разнообразию предлагаемых товаров и услуг для завоевания рынка. Расширение ассортимента предлагаемой к продаже продукции происходит как за счет создания совершенно новых товаров и услуг, так и за счет дифференциации отдельного продукта.

Производители осуществляют постоянную борьбу за покупателя на рынке. Результатом такой борьбы является политика стимулирования сбыта, которая всемерно и всесторонне изучает потребительский спрос и создает новые формы и методы реализации товара. Все это, с одной стороны, увеличивает прибыли фирмы, а с другой, удовлетворяет все желания и потребности покупателя. В итоге выигрывает и потребитель, и общество в целом.

Несовершенная конкуренция – конкуренция в условиях, когда отдельные производители имеют возможность контролировать цены на продукцию, которую они производят.

Ограниченность совершенной конкуренции приводит к тому, что большинство реальных рынков – это рынки несовершенной конкуренции. Свое название они получили потому, что конкуренция, а, следовательно, и механизм рыночного саморегулирования, действуют на них несовершенно.

Самым общим показателем существования на рынке несовершенной конкуренции является несоблюдение хотя бы одного из признаков совершенной конкуренции. Исходя из этого, предпосылками несовершенной конкуренции являются:

· значительная доля продаж на рынке у отдельных производителей;

· наличие барьеров для входа в отрасль;

· участник конкуренции в состоянии оказать непосредственное влияние на решение другого неэкономическими методами;

· производители имеют возможность контролировать цены на продукцию, которую они производят;

· присутствие монополии (наличие одного производителя) или монопсонии (наличие одного покупателя); вмешательство государства в функционирование рынка.

Каждый из этих факторов в отдельности, или все они вместе, способствуют нарушению рыночного саморегулирования. Отдельные фирмы приобретают рыночную власть – могут влиять на уровень цен и объем предложения на рынке. Если на рынке совершенной конкуренции объем выпуска продукции фирмы не влияет на уровень рыночных цен, то на рынке несовершенной конкуренции такое влияние существует – поведение фирмы становится значимым в масштабах отрасли.

Источник: infopedia.su