Этот раздел является теоретическим чуть менее, чем полностью. Весь его читать не нужно, если, конечно, Вы не в первый раз про риск-менеджмент читаете. Можно перейти в конец страницы к ключевым методам.

Стандарт FERMA разделяет технологии анализа и методы идентификации рисков. На этой страничке они не разделены, потому что мне так кажется более удобным.

Отмечу, что FERMA рекомендует рассматривать не только негативные риски, но и позитивные. Фактически я не встречал детального анализа позитивных возможностей. Действительно, над увеличением объема продаж думает каждый бизнес, над сокращением себестоимости – почти каждый, но вот строить дерево позитивных событий «вообще» сложно.

Поэтому мой совет – если есть что-то явное, в карту рисков должно попасть. Но детализировать абсолютно всё из позитива я бы не рекомендовал: можно заиграться и начать ловить что-то совсем фантастическое. Включение в перечень рисков достаточно простое: использование оборотов типа «Недополучение маржи из-за…» и пр.

4 3 Идентификация рисков компании

Удобства ради я разделил (сам придумал, если что) методы идентификации на методы, основанные на анализе бизнеса; методы, основанные на анализе производства; и «организационные». В такой классификации я их и рассмотрю. Понятное дело, что большая часть описаний была взята из словарей. Также отмечу, что полный комплект рекомендуемых FERMA методов не рассматривается.

Методы, основанные на анализе бизнеса.

Это традиционные методы, большинство из которых встречается не только в риск-менеджменте. Каждый из методов определяет некоторые наборы подходов к поиску проблем либо же возможностей, которые, в свою очередь, могут привести к неким событиям. Представленные методы можно использовать, в первую очередь, для идентификации стратегических рисков, отсюда еще раз следует, что явное или неявное понимание стратегии необходимо. Однако рассмотрение каждого бизнес-процесса приводит, как правило, к выявлению операционных рисков, а планирование непрерывности бизнеса – к выявлению рисков опасностей.

SWOT анализ (Сильные, слабые стороны, возможности, опасности).

Настолько традиционный метод, что описывать его не буду. Отмечу, что грамотно выявленные опасности и есть негативные риски, а возможности – позитивные. Метод хорош при значительном углублении по сравнению с «типовым» SWOT-анализом, который в подавляющем случае делается «для отмазки», пять-десять опасностей – это мало. В общем, «расширив и углубив», то есть сделав по-человечески, можно идентифицировать многое.

BPEST (Бизнес, политический, экономический, социальный, технологический) – анализ и PESTLE (Политический, экономический, социальный, технологический, юридический, экологический) – анализ.

Тоже традиционные методы. Анализируются риски и возможности, связанные с каждым из аспектов, приведенных в названии. По итогам анализа возникает перечень угроз, которые могут помешать достижению целей. Последний можно расширить до STEEPLED (PESTLE + образовательные и демографические).

Риски в бизнесе

В России последние два дополнения тоже очень актуальны: бизнес должен быть обеспечен квалифицированным персоналом, с чем есть проблемы. Ради интереса можете поиграться с демографическими данными, коих предостаточно на сайте Росстата. Графики получаются преинтереснейшие.

Анализ сценариев.

При разработке стратегии развития компании, естественно, рассматривают различные сценарии развития. Выбрать приемлемый с точки зрения риска вариант позволяет метод анализа сценариев. В нем последовательно рассматриваются все возможные комбинации и анализируются потенциальные риски, которые сопоставляются с ожидаемой доходностью. При выявлении негативных рисков бизнеса используется для определения событий, реализация которых в совокупности приводит к невозможности достижения стратегических целей.

Планирование непрерывности бизнеса.

Метод основан на выявлении возможных проблем, которые могут привести к кризису, связанному с невозможностью осуществлять деятельность на тех же условиях, что и раньше. Существуют стандарты по планированию непрерывности бизнеса, к примеру, британский BS25999.

В нем представлены типовые угрозы: эпидемии, пожары, наводнения, землетрясения, перебои в энергоснабжении, хакерские атаки, терроризм и т.д. Перечень угроз не исчерпывающ, поэтому риск-менеджер должен проанализировать, что именно грозит бизнесу. В России традиционно это административное давление, PR-атаки, для небольших бизнесов – уход ключевых сотрудников. Перечень можно продолжать.

Рассмотрение каждого бизнес-процесса.

Самый эффективный способ для выявления операционных рисков. Основан на том, что все процессы подвергаются подробнейшему изучению на предмет «как бы чего не вышло» и «что может пойти не так». Типовым рискам посвящен соответствующий раздел.

Методы, основанные на анализе производства.

Представленные методы позволяют проанализировать любую сложную систему и позволяют выявлять риски опасностей.

HAZOP (Исследование Опасностей и Функционирования).

Название метода произошло от английских слов hazard и operability. Исследование HAZOP — это процесс детализации и идентификации проблем опасности и работоспособности системы, при этом под системой подразумевается промышленный объект. Основная задача – найти потенциально опасные процедуры, которые могут привести к нарушению функционирования системы, например, взрыву.

Анализ видов и последствий отказов (от failure mode and effects analysis – FMEA).

Метод подразумевает рассмотрение всех возможных отказов и оценку последствий их реализации. Для его использования все возможные отказы классифицируются по величине последствий, и дальше подробно рассматриваются все, начиная с самых критичных.

Анализ дерева неисправности (от fault tree analysis – FTA).

Метод основан на анализе комбинаций событий нижнего уровня, которые могут привести к нежелательному состоянию. Рассмотрение идет сверху вниз для каждого из событий, то есть для определенного события, например, взрыва, рассматриваются все возможные варианты, приводящие к нему.

«Организационные» методы анализа рисков.

Рабочие группы по оценке рисков.

Самый важный метод для успешного завершения старта риск-менеджмента быстро. Обратите внимание, что таких групп должно быть несколько. Численность каждой вряд ли должна превышать 6-8 человек. В противном случае любое совещание превращается балаган. Мне нравится вовлекать в такие группы «лучших замов».

Дело в том, что, к примеру, собрать в одном месте всех главных специалистов бывает затруднительно (хотя бывают и исключения: к примеру, еженедельные совещания), во-вторых, люди занятые и т.д. «Лучший зам», скорее всего, помоложе, интерес к жизни потерян не совсем. Поэтому, если представляет, что творится в его подразделении – это будет союзник в постановке риск-менеджмента.

Анкетирование.

Самый простой способ. Результаты тоже близки к самым простым – если удается выявить 3-4 риска к тому, что и так очевидно, анкетирование прошло не зря. Анкетирование может быть как анонимным, так и индивидуальным. В последнем случае заполнение анкеты – повод поговорить с человеком.

Форма анкеты может быть разной – от самой простой (название риска и его описание) до более сложной (например, оценка вероятности и ущерба, возможность управления риском и т.д.). Мне нравится последний, потому что можно сделать определенные выводы о текущем понимании риск-менеджмента участниками процесса и объяснить не полностью понятое еще раз.

Мозговой штурм.

Традиционный консультантский прием. Может быть очень эффективен в случае сильной рабочей группы, будет мало эффективен, когда участникам «глубоко пофигу» либо же просто не очень понимают, «зачем козе баян». Применение возможно в случае сильного модератора. Если чувствуете, что «зажечь» десять человек, которым управление рисками интересно примерно так же, как проблемы негров в Америке, вам не по силам – лучше не пытаться и устроить обычное совещание. За исключением случаев, когда нужно делать очень быстро.

Расследование причин события.

Метод, основанный на анализе прошлого. Безусловно полезный метод для исключения повторного взаимодействия с садовым инвентарем.

Аудит и инспекция.

Как я понимаю, речь при формулировке стандартов шла о внешнем аудите и внешней инспекции. Отмечу, что при наличии сильного внутреннего аудита и службы производственной безопасности и охраны труда, риски можно идентифицировать на основании интервью с руководителем внутреннего аудита. Почему нужен именно сильный внутренний аудит (как минимум, операционно-ориентированный) – см. здесь.

Ключевые методы.

Понятное дело, что можно использовать все методы. Особенно полезно упражнение для начинающих специалистов. Я лично использую STEEPLED-анализ с добавлением анализа рынков, анализ бизнес-процессов, мозговой штурм (в исключительных ситуациях – сам с собой, что напоминает понятно что) и некое представление о непрекрасном, сложившееся в голове за время профессиональной деятельности. По факту, как мне кажется, этого вполне достаточно для выявления 90-95% рисков, что является неплохим результатом.

Отдельно скажу о методах, основанных на анализе производства. Они, безусловно, полезны, особенно для страховщиков, которые по итогам анализа производственных процессов формируют итоговую ставку и условия страхования. Однако с точки зрения именно управления рисками результатом в России являются многотомные правила по безопасности чего бы то ни было.

Понятное дело, что в исполнении чиновников есть элемент, связанный с коррупциогенностью: очень приятно, когда можно «поживиться» на любом предприятии. Но сама идеология, которую за тем же Ростехнадзором повторяет менеджмент (особенно в части «правила безопасности написаны кровью»), как мне кажется, не очень эффективна. Наиболее резонансные вещи, которые Вы видите – это авиация.

Можете посмотреть небо над США, Европой и Россией на https://flightradar24.com. Посмотрите, сколько перевозят перевозчики американские, европейские и российские. Сравните потери воздушных судов за длительный промежуток времени. Думаю, этих аргументов достаточно для выбора буржуйских, а не российских концепций управления производственной безопасностью.

Идеология – определять ключевые риски и управлять ими, а не писать многотомные противоречащие друг другу труды, которые ставят любого исполнителя в затруднительное положение. В общем, если заинтересовались безопасностью в конкретной отрасли – интернет в помощь.

Дополнительная информация.

Что касается COSO ERM. Там всё начинается не с рисков, а с целей. Комментировать не буду, вопрос — на любителя. Такой подход:

- может помочь, если анализировать стратегические цели. Беда в том, что сама стратегия редко формализована и еще реже предприятие функционирует в соответствии с этой стратегией, так как с момента появления тома с названием «Стратегия» все поменялось раза три. Тем не менее, можно подход использовать, но выбрать хотя бы десяток рисков, когда капитализация может снизиться, мягко говоря, затруднительно (обычно получается значительно больше);

- по моему мнению, абсолютно не нужен для рисков, не являющихся стратегическими. Безусловно, можно поставить цели под названием «сохранность активов» или «безаварийная работа» и к этим целям невероятными мозговыми усилиями придумать риски «хищение активов» и «авария». Но интуиция мне подсказывает, что риски очевидны, а цели будут именно в качестве надстройки над рисками.

Наиболее полезной из COSO ERM мне кажется фраза, что можно анализировать риски «сверху вниз», а можно «снизу вверх».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Источник: svk4u.ru

Риски в деятельности предприятия: методы оценки и пути снижения

Лопатина, Е. Н. Риски в деятельности предприятия: методы оценки и пути снижения / Е. Н. Лопатина, Е. В. Шпак, Т. В. Полякова. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2020. — № 18 (308). — С. 111-112. — URL: https://moluch.ru/archive/308/69468/ (дата обращения: 30.05.2023).

В данной статье рассмотрены сущность и значение оценки рисков в производственно-хозяйственной деятельности предприятия, последовательность действий по проведению анализа рисков на предприятии, рассмотрены перспективные направления снижения уровня рисков на предприятии.

Ключевые слова: риск, предприятие, анализ, оценка, перспективы развития, результат, экономический эффект, пути снижения.

В настоящее время эффективность деятельности предприятия во многом зависит от анализа степени риска. Важно не только правильно оценить риск, но и эффективно им управлять. Ожидаемыми конечными результатами по анализу и управлению рисками должны стать эффективно оправданное вложение капитала, получение максимальной отдачи в виде прибыли, а также создание потенциала для развития производственно-хозяйственной деятельности предприятия.

В современных условиях комплексный подход, должен объединять все существующие элементы подходов к вопросу анализа рисков на предприятии и охватывать все экономические показатели. На данный момент существует разрозненность отдельных подходов, и нет совокупной системы, объединяющей их в единый целостный механизм. Это определяет проблему односторонней оценки эффективности экономических решений.

Важность анализа рисков многократно увеличивается в современных условиях, когда на рынке преобладает высокий уровень конкуренции. В связи с этим многие руководители предприятий уделяют большое внимание оценке рисков, поскольку от эффективности анализа зависят конечные финансовые показатели деятельности организации, а также возможность прогнозирования дальнейшего развития событий [1].

Существует множество определений понятия риска на предприятии. По нашему мнению, под риском понимается потенциальная возможность возникновения неблагоприятных событий, оказывающих влияние на производственно-хозяйственную деятельность предприятия и его финансовые результаты.

Анализ риска основан на сборе и обработке информации различного рода: информации о состоянии внешней среды, внутренней среды предприятия и пр. Оценка рисков включает в себя огромное число подходов, что отражает его сложность и многогранность. Выбор того или иного подхода зависит от конкретной ситуации, параметров рынка, внутренних и внешних факторов -микро и -макросреды [3].

Под оценкой риска понимается систематический процесс выявления факторов и видов риска и определение возможных потенциальных последствий от них [2].

Как правило, отмечается тесная взаимосвязь между анализом рисков и их оценкой на предприятии. Следовательно, более рационально рассматривать комплексный подход к оценке рисков на предприятии.

Следует отметить, что оценка рисков включает в себя ряд основных последовательных действий:

1) оценка денежных активов предприятия и системы показателей финансового контроля и планирования;

2) оценка финансового состояния предприятия и финансовой устойчивости;

3) анализ состояния дебиторской задолженности на предприятии;

4) оценка и анализ налоговых обязательств предприятия, контроль за расходованием денежных средств;

5) анализ бюджета доходов и расходов организации;

6) оценка контроля за исполнением поручений в области проведения финансовой политики предприятия.

Непосредственно для оценки самих рисков применяются различные математические модели: прямые, обратные, а также задачи исследования чувствительности. Кроме того, применяются также стохастические модели, вероятностные, выборочные модели и т. д. [5].

Прямые задачи базируются на анализе рисков с применением известной информации и сведений. В обратных задачах задаются ограничения на существующие параметры оценки с целью выявления степени риска на предприятии. Модель исследования чувствительности основана на анализе степени уязвимости результативных показателей по отношению к изменению заданных параметров модели [4].

Основными методами, которые применяются для анализа рисков на предприятии служат: экспертные методы, метод Дельфи, SWOT– анализ и другие.

Следует подчеркнуть, что полностью избежать рисков в производственно-хозяйственной деятельности невозможно. Однако, необходимо разработать и применять эффективную политику по управлению рисками на предприятии.

В то же время одним из наиболее эффективных методов управления рисками является страхование. С этой целью необходимо составить договор страхования, который включает в себя ряд обязательных положений, таких как, учет возможности возникновения неблагоприятных событий и их последствий, невыполнение партнерами своих финансовых обязательств, прочие возможные обстоятельства, оказывающие отрицательное воздействие на финансовое положение предприятия. Страхование обеспечивает страховщику спокойствие и уверенность в финансовых вопросах.

Следующим важным направлением снижения уровня рисков на предприятии является диверсификация. Она представляет собой перераспределение денежных средств при осуществлении процесса инвестирования между различными объектами взаимодействий. В случае возникновения коммерческого риска, благодаря диверсификации, снижается степень его влияния за счет перераспределения. Это позволяет сохранить устойчивое финансовое положение и определить эффективные направления деятельности предприятия на перспективу.

Подводя итог можно сделать вывод, что анализ рисков на предприятии является важным направлением для развития экономики не только предприятия, но и всей страны. Следовательно, снижая степень риска и увеличивая прирост продукции можно тем самым увеличить основные экономические показатели развития в перспективе. Разработанные рекомендации по снижению рисков позволят расшить масштабы деятельности предприятия и завоевать лидирующие позиции на рынке.

- Баззел, Р. Д. Информация и риск в маркетинге / Р. Д. Баззел, Д. Ф. Кокс, Р. В. Браун. — М.: Финстатинформ, 2016.— 982 c.

- Бек Общество риска. На пути к другому модерну / Бек, Ульрих. — М.: Прогресс-традиция, 2017. — 384 c.

- Бизнес в 2004 году. Регулирование предпринимательской деятельности. — М.: Весь Мир, 2016.— 230 c.

- Бударина, А. В. Основы предпринимательской деятельности / А. В. Бударина, И. Б. Соловьева, А. Ф. Степина. — М.: Просвещение, 2016. — 188 c.

- Дюваль Непрерывная интеграция. Улучшение качества программного обеспечения и снижение риска / Дюваль, М. Поль. — М.: Вильямс, 2017. — 240 c.

Основные термины (генерируются автоматически): анализ рисков, предприятие, оценка рисков, производственно-хозяйственная деятельность предприятия, риск, SWOT, анализ, комплексный подход, оценка, управление рисками.

Источник: moluch.ru

Научная электронная библиотека

Наиболее важные решения, с принятием которых сталкивается предприниматель, определяются тем, какой уровень рисков приемлем для фирмы, и как снизить их действие и возможные потери, которые для фирмы недопустимы. Каждая предпринимательская фирма имеет свои собственные методы выявления рисков, которым она может быть подвержена, решает, какой уровень риска для нее приемлем, и ищет способы того, как избежать нежелательных рисков.

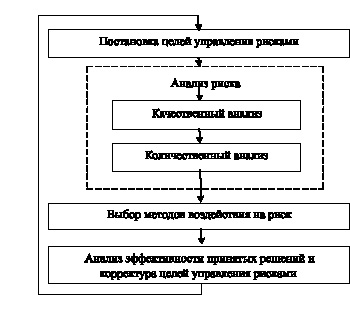

Такого рода действия в экономической науке названы системой управления рисками (риск-менеджмент). Под управлением риском понимают процессы, связанные с идентификацией, анализом рисков и принятием решений, которые включают максимизацию положительных и минимизацию отрицательных последствий наступления рисковых событий. Процесс управления рисками обычно складывается из следующих этапов (рис. 1.3):

Рис. 1.3. Процесс управления рисками

Рассмотрим основные этапы управления риском. Прежде всего, определяются цели риска и цели рисковых вложений капитала. Любое действие, связанное с риском, целенаправленно, так как отсутствие цели делает решение, связанное с риском, бессмысленным.

Следовательно, цель риска заключается в необходимости получения результата, который может быть или выигрышем, или прибылью, или доходом. Целью рисковых вложений капитала является получение максимальной прибыли. На этом этапе управления рисками используются методы анализа и прогнозирования экономической конъюнктуры, выявления возможностей и потребностей предприятия в рамках стратегии и текущих планов его развития.

Второй этап, анализ риска, где используются методы качественного и количественного анализа. На этом этапе управления риском необходимо определить приемлемый уровень риска. Качественная оценка предполагает, установление к какой группе в качественном выражении относится риск: минимальный, умеренный, предельный или недопустимый риск.

На третьем этапе сопоставляются эффективности различных методов воздействия на риск: избежание риска, снижение риска, принятия риска на себя, передача части или всего риска третьим лицам, которое завершается выработкой решения о выборе их оптимального набора.

На следующем этапе управления рисками выбирается метод воздействия на риск. Результатом данного этапа должно стать новое знание о риске, позволяющее, при необходимости, откорректировать ранее поставленные цели управления риском, то есть формирование комплекса мероприятий по снижению рисков, с указанием планируемого эффекта от их реализации, сроков внедрения, источников финансирования и лиц, ответственных за выполнение данной программы.

На каждом из этапов используются свои методы исследования рисков, каждый из них по отдельности дает результаты, являющиеся исходными данным и для последующих этапов, что требует объединения этих этапов в систему. Это позволит максимально эффективно добиваться целей, поставленных перед организацией, поскольку информация, получаемая на каждом из этапов, позволяет корректировать не только методы воздействия на риск, но и переосмысливать цели, ставящиеся перед организацией.

Следует отметить так же, что результат каждого этапа должен стать исходным для последующих, образуя систему принятия решений с обратной связью, что позволяет максимально эффективно достичь поставленной цели, так как знания, получаемые на каждом из этапов, позволяет корректировать не только методы воздействия на риск, но и сами цели управления рисками.

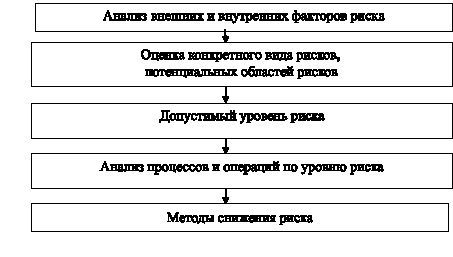

Важным этапом управления рисками является их анализ. Анализ рисков начинается с их качественного описания и определения, какие риски свойственны конкретному предприятию в данном окружении при существующих экономических, политических, правовых условиях.

В рамках анализа рассматривается задача согласования двух противоположных направлений – максимизация прибыли и минимизация рисков, результатом анализа должен стать разработанный механизм, предусматривающий описание рисков, их взаимодействие, а так же мер по их снижению.

При проведении анализа финансовых рисков сначала определяют вероятные пределы изменения всех рисковых факторов или критических переменных, а затем проводятся последовательно проверочные расчеты при допущении, что переменные случайно изменяются в области своих допустимых значений.

Выявление и идентификация предполагаемых рисков представляет собой систематическое определение и классификацию событий, которые могут отрицательно повлиять на конечные результаты финансовой деятельности предприятия, т. е. по сути, классификацию рисков.

Оценка рисков – определение количественным или качественным способом степени риска, т.е. его величины.

Качественный анализ – определение возможных видов рисков, а также факторов, влияющих на уровень риска и мероприятий по их снижению. Следует иметь в виду, что любое из минимизирующих риск мероприятий увеличивает проектные затраты.

Количественный анализ рисков определяется через:

– вероятность того, что полученный результат окажется меньше требуемого значения;

– произведение ожидаемого ущерба на вероятность того, что этот ущерб произойдет.

Методы анализа и оценки рисков включают:

– определение точки безубыточности;

– формализованное описание неопределенности;

– метод построения дерева решений и прочие.

Анализ рисков начинается с их классификации и идентификации, то есть с их качественного описания и определения – какие риски свойственны конкретному предприятию в данном окружении при существующих экономических, политических, правовых условиях.

Анализ финансовых рисков подразделяется на качественный (описание всех предполагаемых рисков, а также стоимостная оценка их последствий и мер по снижению) и количественный (непосредственные расчеты изменений эффективности финансовой деятельности в связи с рисками). Алгоритм анализа рисков приведен на рис. 1.4.

Анализ финансовых рисков базируется на оценках рисков, которые заключаются в определении степени величины (степени) рисков. Методы определения критерия количественной оценки рисков включают:

– статистические методы оценки, базирующиеся на методах математической статистики, т.е. дисперсии, стандартном отклонении, коэффициенте вариации. Для применения этих методов необходим достаточно большой объем исходных данных;

– методы экспертных оценок, основанные на применении знаний экспертов в ходе анализа и учета влияния качественных факторов;

– методы аналогий основанные на анализе аналогичных событий для расчета вероятности потерь. Данные методы применяются в случае, когда есть достаточный объем информации для исследования и применение других методов затруднительно;

– методы построения сложных распределений вероятностей (дерева решений);

– аналитические и численные методы (анализ чувствительности, анализ точки безубыточности, анализ сценариев);

– комбинированные методы включают в себя использование сразу нескольких методов.

Качественный анализ финансовых рисков проводится на стадии разработки бизнес-плана или определении направлений финансовой деятельности.

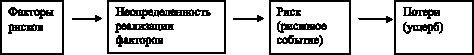

Первым шагом идентификации финансовых рисков является конкретизация классификации финансовых рисков. В теории рисков различают понятия фактора (причины), вида рисков и вида потерь (ущерба) от наступления рисковых событий.

Рис. 1.4. Алгоритм анализа рисков

Под факторами (причинами) рисков понимают такие незапланированные события, которые могут потенциально осуществиться и оказать отклоняющее действие на результаты финансовой деятельности предприятия, или некоторые условия, вызывающие неопределенность исхода ситуации. При этом некоторые из событий можно было предвидеть, а некоторые не представлялось возможным предугадать.

Вид финансовых рисков – классификация рисковых событий по однотипным причинам их возникновения.

Вид потерь, ущерба – классификация результатов реализации рисковых событий. Таким образом, можно определить взаимосвязь основных характеристик рисков, которая представлена на рис. 1.5.

Рис. 1.5. Взаимосвязь основных характеристик рисков

Анализ рисков проводится с точки зрения:

– причин возникновения данного вида рисков;

– вероятных негативных последствий;

– конкретных прогнозируемых мероприятий, позволяющих минимизировать риск.

Взаимосвязь финансовых рисков с прогнозируемой прибылью можно сформулировать тезисом: чем выше риск, тем ниже объем ожидаемой прибыли.

Основными результатами качественного анализа являются:

– выявление конкретных рисков и порождающих их причин;

– анализ и стоимостный эквивалент гипотетических последствий возможной реализацией указанных рисков;

– предложение мероприятий по минимизации ущерба.

Математический аппарат анализа рисков включает методы теории вероятностей, что обусловлено вероятностным характером неопределенности и рисков. Задачи количественного анализа разделяют на три типа:

– прямые, в которых оценка уровня рисков происходит на основании заранее известной вероятностной информации;

– обратные, когда задается приемлемый уровень рисков и определяются значения или диапазон значений исходных параметров с учетом устанавливаемых ограничений;

– задачи исследования чувствительности, устойчивости результативных, критериальных показателей по отношению к варьируемым параметрам. Это необходимо в связи с неизбежной неточностью исходной информации и отражает степень достоверности полученных при анализе результатов.

Количественный анализ производится на основе математических моделей принятия решений, основными из которых являются:

– стохастические (вероятностные) модели;

– лингвистические (описательные) модели;

– нестохастические (игровые, поведенческие) модели.

Для выбора оптимальных способов воздействия на риск необходимо оценить финансовый риск и сформировать общую стратегию управления всем комплексом рисков организации. Оценка финансовых рисков начинается с создания информационной базы по основным вопросам, возникающим при работе с денежными средствами.

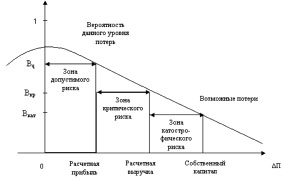

На основании статистических данных по фактам ошибок при работе с банком, покупателями и поставщиками определяются размеры убытков и затрат, позволяющие рассчитать вероятность наступления рисковых ситуаций в каждом конкретном случае. В основе оценки финансовых рисков лежит нахождение зависимости между определенными размерами потерь предприятия и вероятностью их возникновения. Эта зависимость иллюстрируется кривой вероятностей возникновения определенного уровня потерь (рис. 1.6).

Рис. 1.6. Кривая риска

Для построения кривой вероятностей возникновения определенного уровня потерь (кривой риска) применяются различные способы: статистический, анализ целесообразности затрат, метод экспертных оценок, аналитический способ и метод аналогий.

Рассмотрим некоторые классификации методов оценки рисков. А.А. Кудрявцев выделяет прямые и косвенные методы измерения рисков. Прямые методы основаны на определенном показателе или мере риска.

При этом в риск-менеджменте распространена концепция т.н. когерентных мер риска, для которых выполняются такие свойства, как положительная однородность, субаддитивность, инвариантность к сдвигу и монотонность. Более подробно о когерентных мерах риска можно узнать в специализированной литературе. А.А.

Кудрявцев разделяет меры риска, основанные на функции качества (например, степенная функция качества, представляющая собой моменты распределения, в частности математическое ожидание, дисперсия), и меры риска на основе квантилей распределения (меры, основанные на вероятности и рисковом капитале). Косвенные методы измерения рисков предполагают упорядочение случайных величин по определенному правилу. В частности, на основе сравнения функций распределения.

Н.А. Рыхтикова выделяет количественные и качественные методы оценки рисков. В частности, количественными показателями риска являются дисперсия, VaR. К качественным методам оценки рисков относят имитационное моделирование, экспертные методы, дерево решений, мозговой штурм, метод Дельфи, сценарное планирование. Данное деление методов связано с наличием или отсутствием достаточного массива информации.

Н.Б. Ермасова выделяет три основных группы методов оценки риска для конкретных процессов:

– анализ статистических данных по неблагоприятным событиям;

– теоретический анализ структуры причинно-следственных связей процессов;

Г.С. Токаренко выделяет следующие методы оценки рисков:

– в условиях определенности (расчетно-аналитические);

– в условиях частичной неопределенности (вероятностные, статистические);

– в условиях полной неопределенности (экспертные).

Основные методы управления риском: избежание риска, снижение степени риска, принятие риска.

Избежание риска означает отказ от реализации проекта, связанного с риском (решение принимается в случае несоответствия указанным выше принципам). Избежание риска является наиболее простым и радикальным направлением в системе управления риском. Оно позволяет полностью избежать возможных потерь и неопределенности. Но вместе с тем это означает, как правило, и отказ от прибыли.

Поэтому при необоснованном отказе от проекта, связанного с риском, имеют место потери от неиспользованных возможностей. Кроме того, следует учитывать, что избежание одного вида риска может привести к возникновению других. Например, отказ от риска, связанного с авиаперевозкой грузов, ставит перед предпринимателем проблему перевозок водным, автомобильным или железнодорожным транспортом.

Снижение степени риска предполагает сокращение вероятности и объема потерь. Для снижения риска в финансовом управлении могут использоваться разнообразные методы, которые условно можно разделить на 4 типа:

– уклонение от риска;

В хозяйственной практике методы уклонения от риска наиболее распространены. Этими методами пользуются предприниматели, предпочитающие действовать не рискуя. Отказываясь от услуг ненадежных партнеров, они стремятся работать только надежными контрагентами – потребителями и поставщиками. Хозяйствующие субъекты, придерживающиеся тактики «уклонения от риска», отказываются от инновационных и иных проектов, уверенность в выполнимости или эффективности которых вызывает хотя бы малейшие сомнения.

Методы локализации риска используют сравнительно редко, только когда риск-менеджером идентифицированы и выявлены источники финансового риска. Это делает риск контролируемым и таким образом позволяет снизить общий уровень риска предприятия. Подобные методы применяют при внедрении инновационных проектов, освоении новых видов продукции.

Для реализации таких проектов они создают дочерние (венчурные) предприятия, в пределах которых локализуется рискованная часть проекта. В менее сложных случаях в структуре предприятия образуют структурное подразделение для реализации рискованных проектов. При этом в обоих случаях сохраняются условия для эффективного подключения научно-технического потенциала материнской компании.

Методы диссипации риска представляют собой более гибкие инструменты управления. Один из основных методов диссипации заключается в распределении риска путем объединения (с разной степенью интеграции) с другими участниками бизнеса. В этом случае предприятие чтобы уменьшить уровень собственного риска, привлекает к решению общих проблем в качестве партнеров другие предприятия.

Методы компенсации риска предполагают создание механизма предупреждения опасности. Однако они, как правило, более трудоемкие, требующие проведение большой предварительной аналитической работы. Другим, более эффективным методом этого типа является стратегическое планирование.

Одним из частных случаев снижения степени риска является передача риска, состоящая в передаче ответственности за риск (полностью или частично) кому-то другому, например, страховой компании.

Принятие риска означает оставление всего или части риска (в случае передачи части риска кому-то другому) за предпринимателем, т.е. на его ответственности. В этом случае предприниматель принимает решение о покрытии возможных потерь собственными средствами.

При анализе риска могут использоваться следующие условия или предположения:

– потери от риска не зависят друг от друга;

– потери по одному из предполагаемых рисков не обязательно увеличивают вероятность потерь по другим;

– максимально возможный ущерб не должен превышать финансовых возможностей участников проекта.

Кроме того, в управлении риском используются следующие методы: упразднение, предотвращение потерь и контроль, страхование, поглощение.

Упразднение заключается в отказе от совершения рискового мероприятия. Но для финансового предпринимательства упразднение риска обычно упраздняет и прибыль.

Предотвращение потерь и контроль как метод управления финансовым риском означает определенный набор превентивных и последующих действий, которые обусловлены необходимостью предотвратить негативные последствия, уберечься от случайностей, контролировать их размер, если потери уже имеют место или неизбежны.

Страхование, сущность которого заключается в том, что инвестор готов отказаться от части доходов, лишь бы избежать риска, то есть он готов заплатить за снижение риска до нуля.

Как метод управления риском страхование означает или перераспределение потерь среди группы предпринимателей, подвергшихся однотипному риску (самострахование), или обращение за помощью к страховой фирме. К самострахованию чаще всего прибегают крупные фирмы, подвергающиеся однотипному риску. Прибегая к услуге страховой компании финансовому менеджеру необходимо определить приемлемое для фирмы соотношение между страховой премией и страховой суммой. Страховая премия – это плата страхователя за риск, передаваемый страховщику. Страховая сумма – это денежная сумма, на которую застрахованы имущественные интересы страхователя.

Поглощение состоит в признании ущерба, причиненного реализованным риском и отказе от его страхования. К поглощению прибегают, когда сумма предполагаемого ущерба незначительно мала и ей можно пренебречь.

Итак, в основе управления риском лежит целенаправленный поиск и организация работы по снижению риска, получение и увеличение отдачи в неопределенной хозяйственной ситуации. Конечная цель управления риском предприятия соответствует главной функции предпринимательства, то есть получение наибольшей прибыли при оптимальном, приемлемом для предпринимателя соотношении прибыли и риска.

Источник: monographies.ru