И появляются программы, как один «по Колбу»:

- сделали проблематизацию (зачастую – поставили участников в заведомо неуспешную ситуацию, чтобы они увидели, что многого не умеют)

- проанализировали, с чем связан неуспех

- рассказали «как надо» (алгоритмы, модели, подходы, скрипты)

- потренировались в применении и сделали выводы, что по-новому работать лучше.

Вот типичный сценарий тренингового модуля, выстроенного по этим правилам. Таких сценариев за свой профессиональный путь я видела сотни по самым разным темам.

Модуль «Выявление потребностей» в тренинге продаж.

1. Проблематизация: работа в парах «продавец-покупатель», у покупателя есть скрытая инструкция, где сказано, что он совершит покупку только если продавец выявит его потребность (указана)

2. Анализ опыта (большинство «продавцов» потерпели неудачу):

- Почему клиент не купил?

- Что именно клиент хотел?

- Как вы пытались понять, в чем интерес клиента?

- Клиенты, расскажите, какая у вас была потребность!

Вывод: «Чтобы продать, нужно знать потребность клиента. Узнать ее можно, задавая вопросы».

Типы бизнес тренеров

3. Теория: виды потребностей, типы вопросов

4. Практика: сформулируйте вопросы для выявления потребностей; отработайте в парах/тройках на примере кейсов умение выявлять потребность.

5. Анализ: что удалось/не удалось, какие были сложности.

Вывод: «Мы научились с вами выявлять потребность клиента».

Какие преимущества и ограничения такого сценария?

В таком сценарии участники получают недостаточно тренировки, а значит – ошибаются в предложенных алгоритмах, не могут заземлить новые знания на свою практическую деятельность, не получают возможности прочувствовать преимущества нового подхода. У них не появляется достаточно мотивации, чтобы продолжать самостоятельные тренировки, и они возвращаются к использованию привычных моделей («нам так удобнее!»). Каким бы ни был полезным и глубоким новый инструмент/алгоритм, участники после такого обучения с большой долей вероятности обесценят его («то теория, а в жизни всё совсем по-другому). Тренеру останется только гадать, в чем причина, ведь он-то всё сделал «по Колбу».

Давайте вспомним, откуда появился «Цикл обучения», и что именно он описывает:

1. «Цикл обучения» Дэвид Колб описал на основе работ Курта Левина и его Т-групп. Именно Левин сформулировал 4 шага познания, и Колб называл свой цикл «Циклом эмпирического познания Левина». И Левин, и Колб исследовали то, как люди могут критически осмыслять свой опыт.

2. Дэвид Колб в своих работах акцентировал внимание на роли самого обучающегося в процессе познания, на обучении как на внутреннем процессе. Поэтому развивая теорию, Дэвид Колб далее исследовал стили обучения, а не инструменты и структуру обучающей сессии.

Методическая подготовка бизнес-тренеров

Таким образом, когда тренер стремится любую программу выстроить по 4-м этапам цикла Колба, он нередко сталкивается с впечатлением (у себя или у участников), что «что-то не так». Особенно этот диссонанс проявляется при разработке «продуктовых тренингов» (hard skills). Тренеры выбиваются из сил, пытаясь уложить «Производственную безопасность», «Финансы для нефинансистов» или «Линейку продуктов страхования имущества» в цикл Колба, а в итоге программа выглядит, как плохо скроенный пиджак –нитки торчат, один рукав короче другого, лацканы топорщатся.

Решение этой проблемы лежит в самой теории — «цикл обучения» описывает только эмпирический способ обучения. А знания мы получаем по-разному, не только из своего опыта. Нам требуются теория, алгоритмы, схемы. Поэтому мы и не изучаем физику или биологию эмпирическом способом. И производственную безопасность изучать на опыте дело, как минимум, опасное.

Важно также помнить, что «Цикл эмпирического познания» описывает через какие этапы проходит обучающийся при формировании новых или развитии имеющихся знаний и умений, и какие условия для эффективного научения следует создать. Он не описывает инструментарий тренера, не отвечает на вопрос, как выстроить работу с теорией в ходе обучения, и не описывает структуру учебной программы.

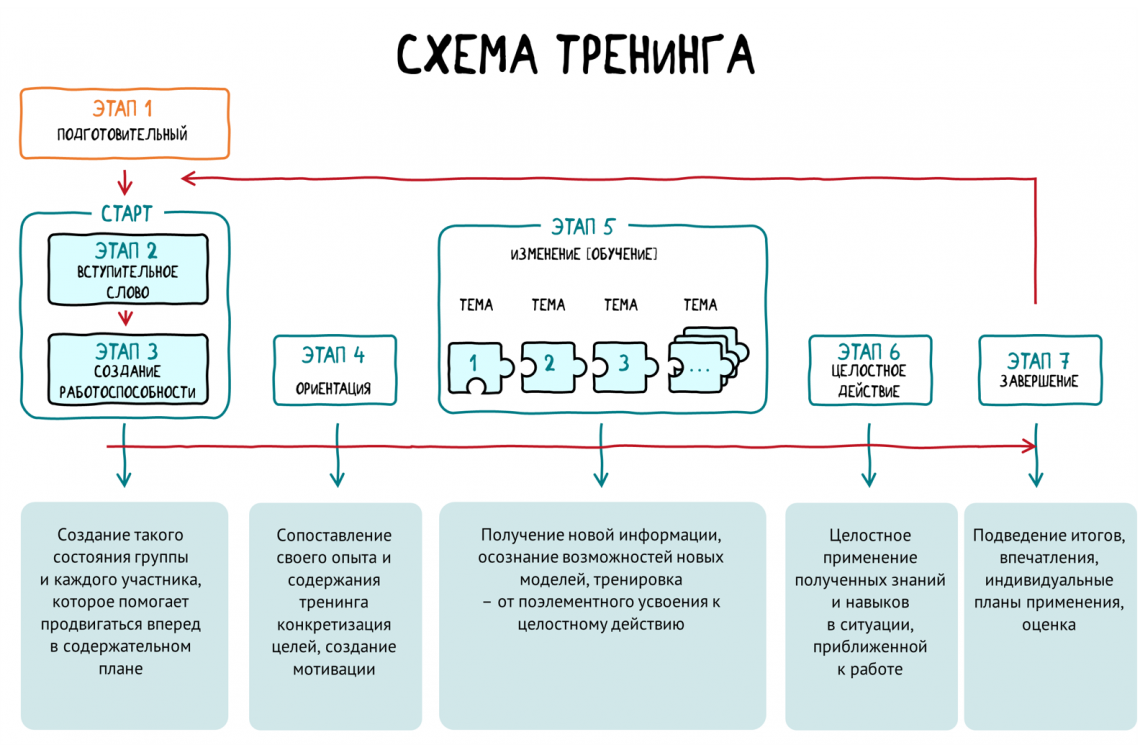

- создать работоспособность группы, которая будет поддерживаться на протяжении всего процесса обучения. Это состояние помогает группе и каждому участнику продвигаться вперед в содержательном плане

- создать мотивацию к обучению через сопоставление своего опыта и содержания тренинга, конкретизацию целей; поддерживать мотивацию в течение всего процесса научения;

- провести участников через изменения путем получения новой информации, осознание возможностей моделей и активных тренировок – от поэлементного усвоения навыка к целостному действию;

- заземлить новый опыт на реальную практику и задачи путем целостного применения полученных знаний и навыков в ситуации, приближенной к работе.

В разделе «Навыки обучения взрослых» вы найдете все программы Института Тренинга по обучению бизнес-тренеров в компаниях, а даты проведения открытых тренингов отмечены в календаре событий.

Наш флагманский продукт — «Корпоративный тренер: мастер-курс»: узнайте все тонкости профессии и на практике освойте инструментарий бизнес-тренера на девятимесячном курсе!

Поможем с выбором программы, позвоните или напишите нам!

В разделе «Навыки обучения взрослых» вы найдете все программы Института Тренинга по обучению бизнес-тренеров в компаниях, а даты проведения открытых тренингов отмечены в календаре событий.

Наш флагманский продукт — «Корпоративный тренер: мастер-курс»: узнайте все тонкости профессии и на практике освойте инструментарий бизнес-тренера на девятимесячном курсе!

Поможем с выбором программы, позвоните или напишите нам!

Татьяна Морозова

Источник: training-institute.ru

Зачем бизнес-тренеру организационная терапия

В большинстве компаний результаты обучения почти не проверяют. А если проверить, обнаруживается, что и полученные знания люди часто не могут системно пересказать уже по окончании тренинга. С навыками еще хуже. До применения их в жизни дело часто не доходит. Почти на каждой стратегической сессии участники отмечают низкую квалификацию персонала как одну из главных проблем.

Даже в тех компаниях, где их активно обучают внешние и внутренние тренеры, зачастую искренне болеющие за дело.

Почему такое происходит?

- Тренер зачастую работает на удовольствие участников группы, на неформальную или формальную оценку ими своей работы. Ведь от этого зависит, пригласят ли в следующий раз, порекомендуют ли в другие отделы и компании. Однако удовольствие не равно бизнес-результату.

- Обучение часто проводят против воли участников. Многие или не хотят ехать на семинар, тренинг, или едут туда развлечься, отдохнуть. Чтобы люди осознанно ехали получать знания и навыки – такое случается весьма редко.

- Тренеры, как правило, гасят естественную групповую динамику, искажают цикл развития группы и цикл контакта. Потому что работать с этим сложно и энергетически затратно, на тренингах тренеров этому не учат. Учат разогревать группу, проводить модерацию, давать упражнения и делать из них выводы. Заполнять время тренинга и структурировать его четкой выверенной последовательностью заданий, активностей. Учат работать с трудными вопросами как с возражениями при продаже, со «сложными» участниками и сопротивлением группы – фактически подавляя их. Это порождает иллюзию принятия группой нового опыта. Непрожитое на тренинге сопротивление разгорается позже: в кабинетах, цехах и курилках компании-клиента. И сводит на нет то хорошее, что было достигнуто на тренинге.

- Даже самый лучший тренинг не оказывает системного влияния на компанию: на то, как в ней выполняются процессы и проекты, как распределены полномочия и ответственность, устроена система учета, подбор персонала, его мотивация и т. д. Тренер воздействует на участников группы, веря в то, что люди станут работать по-новому, что это поможет бизнесу. Но, во-первых, не станут, а во-вторых, не поможет. Потому что привычки сильнее новизны. А система и культура компании сильнее отдельного человека.

Именно поэтому я более 10 лет назад перестал вести тренинги. Обидно, когда участники хлопают в ладоши, благодарят и пишут восторженные отзывы о том, сколько они всего поняли и как тренинг изменил их жизнь. А через несколько месяцев звонишь в компанию – почти ничего не поменялось. Есть желание работать на устойчивый долгосрочный результат, а не только на восторги и гонорары.

Зачем бизнес-тренеру оргтерапия?

- Она позволяет видеть группу в новых измерениях, чувствовать и осознавать происходящие в ней процессы. Как будто третий глаз открывается :).

- Работать на новом уровне глубины. Как в рационально-логическом, так и в иррационально-символическом слоях.

- Не гасить динамику группы, а следовать за естественным циклом ее развития.

- Не подавлять сопротивление, а проживать и трансформировать его, использовать огромную энергию на пользу группе, компании и процессу развития бизнеса.

- Не вытаскивать мероприятия на своей энергии, а проводить их на энергии участников.

- Находить, взращивать в людях желание и силы развивать себя и бизнес.

- Выдерживать неопределенность и паузы, в которых и рождается самое ценное – то, что по-настоящему важно для группы.

- Общаться с участниками не как со «взрослыми детьми», которых нужно куда-то привести, а как с разумными партнерами.

- Помогать людям повысить их осознанность, а не впихивать в них знания и навыки.

- Творить и импровизировать. Работать не по жесткому шаблону, а рождать новые активности и задания – те, которые именно сейчас полезны группе.

- Выстраивать с компаниями, группами и отдельными людьми долгосрочные терапевтические отношения. Помогая им трансформироваться и развиваться.

- Быть собой, а не носить корону и маску супермена. Быть искренним, а не использовать манипулятивные техники и приемчики. Такая открытость улучшает самочувствие ведущего и повышает доверие участников групп. Делает контакт с ними глубоким и настоящим, не поверхностно-формальным.

- Не выгорать, сохранять себя, черпать в работе силы и вдохновение.

- Получить редкое конкурентное преимущество на рынке: так работают лишь единицы.

Практическое задание 2. А вы сталкивались с описанными ранее проблемами бизнес-обучения? Хотите нырнуть на новую глубину?

Изучив на практике терапевтический подход к работе с организацией, вы не захотите вести тренинги по-старому – проверено на себе 🙂

С 16 сентября мы c Ольгой Пайвиной начинаем годичный курс подготовки организационных терапевтов «Развитие организаций в гештальт-подходе»

Восемь 3-дневных модулей в Тарусе в уютном загородном отеле.

Присоединяйтесь!

Источник: www.b17.ru

Методология гештальта в работе бизнес-тренера. Тренинг умер – да здравствует тренинг!

Сейчас на рынке отмечается тренд, когда заказчики бизнес-тренингов, руководители компаний сетуют, что их подопечные уже все знают, прошли 156 тренингов по всем темам и наелись их столько, что слова «завтра тренинг» вызывают у них рвотный рефлекс. У меня в клиентах есть крупная российская компания, где по приказу генерального директора (а в компании работают в основном военные) в течение 8 лет, каждый год проходит трехдневный тренинг для руководителей по теме «Переговоры». Когда я пришел к ним на девятый года, тренинг начался с сообщения от группы, что, мол, милый товарищ тренер, мы все про тренинги знаем, деваться нам некуда, как и тебе, так что давай мы не будем мешать друг другу в рамках этой комнаты и обозначенного времени. «Мы ненавидим тренинги» сообщили мне люди в глаза. На сегодняшний день я провел у них два тренинга, и они просят еще! Как этого добиться, если тренинг «умер»?

Являясь практикующим бизнес-тренером, я могу с полной уверенностью сказать, что после кризиса 2009 года, когда российский тренинговый рынок дергался в предсмертных конвульсиях, сегодня количество запросов на бизнес-тренинги неуклонно растет. Причем это касается не только Москвы и Петербурга, но и регионов. Но!

Изменились предпочтения заказчиков и их виденье, что бы они хотели получить. Появилось понимание, что не все тренинги одинаково полезны, не всегда харизматичность тренера есть залог изменений в организации. Тендеры стали жестче, длительнее. При чем, заказчик, как собака Павлова, интуитивно понимает, что ему нужно, чем отличается плохой тренинг от хорошего, но четко сформулировать свои мысли – не может. Давайте разберемся вместе!

Самое главное – тренер может быть полезен организации или человеку только в том случае, если он четко понимает, что он делает на тренинге, для чего проводит ту или иную провокацию, к каким реакциям приведут его действия и как они соотносятся с темой тренинга и запросами группы.

Для того что бы определить какие тренинги можно назвать эффективными, а какие «умерли», нам нужно обратиться к методологии обучения взрослых людей. И опираться мы будем на методологию гештальт-подхода ибо он позволяет ответить на все вышеперечисленные вопросы. (И в этом сила гештальтистов!).

Наблюдая за работой многих своих коллег, спрашивая их, а зачем ты делаешь именно это упражнение, какая теоретическая база лежит в основе твоего тренинга, я часто сталкиваюсь с непониманием и недоумением. Зачастую люди самоуверенно заявляют, что, мол, я не теоретик, я практик, и я использую эклектический подход в своей работе, беру из всех направлений самое прикладное и из этой мешанины делаю свою феерическую работу. НЕВОЗМОЖНО! Нельзя, используя эклектику сделать хороший тренинг.

Давайте вспомним, что такое эклектика! Эклектика — соединение разнородных, внутренне не связанных и, возможно, несовместимых взглядов, идей, концепций, стилей и т. д. Для ЭКЛЕКТИКИ характерно игнорирование логических связей, использование многозначных и неточных понятий и утверждений, ошибки в определениях и классификациях и т. д. Используя вырванные из контекста факты и формулировки, некритически соединяя противоположные взгляды, эклектика стремится вместе с тем создать видимость логической последовательности и строгости.

Эклектика прикрывает отсутствие глубины знаний у тренера в обучении людей, эклектикой прикрывают непрофессионализм. И если на старте формирования тренингового рынка – эклектический подход воспринимался нормально, так как все было в новинку, то сегодня заказчик начинает интуитивно чувствовать бесполезность подобных мероприятий, он начинает запрашивать обоснование, четкое виденье темы от тренера, он просит системный подход! И именно гештальт-подход позволяет ему в этом помочь! Как минимум потому, что гештальтист воспринимает и человека и организацию, как открытую систему, активно взаимодействующую с окружающей средой по определенным законам – четким и понятным (что это за законы – это тема отдельной статьи).

Зародившееся, как психотерапевтическое учение, сегодня принципы гештальта эффективно помогают при работе с организациями и тренинговыми группами.

Но сначала, что мы будем называть словом «Тренинг»? Определений множество и общепринятого — нет!

«Тренинг — обучение технологиям действия на основе определенной концепции реальности в интерактивной форме»(Сидоренко Е. В., Технологии создания тренинга. От замысла к результату, СПб, «Речь»; 000 «Сидоренко и Ко», 2007 г., с. 11.)

Уважаемые читатели данной статьи, поднимите руки, кто, что-нибудь понял? Интересно, для кого госпожа Сидоренко писала данное определение?

А. П. Ситников (1996 г.): «Тренинги (обучающие игры) являются синтетической антропотехникой, сочетающей в себе учебную и игровую деятельность, проходящей в условиях моделирования различных игровых ситуаций. » (Вачков И.В., Дерябо С.Д., Окна в мир тренинга: методологические основы субъектного подхода к групповой работе, СПб, «Речь», 2004 г., с. 69.)

Уже немного понятнее, единственный вопрос, сколько страниц текста нужно еще написать, что бы объяснить читателю термин «синтетическая антропотехника»

Некоторые специалисты устают от излишка умных слов и кидаются в другую крайность — С. Прутченков (2001 г.): «Слово «тренинг» не означает ничего другого, кроме хорошо известного нам понятия «тренировка»». Так и подмывает спросить, а что тогда означает слово «тренировка», хотя ответ будет очевиден, что это тоже, что и «тренинг»…