Государство пытается быть в тренде и не пропускает ни одной важной темы, будь это блокчейн, криптовалюты или искусственный интеллект.

Современные технологии действительно меняют мир, поэтому власти вынуждены идти в ногу со временем, чтобы регулировать экономику.

Как они пытаются это сделать и для чего — разбирался Rusbase.

Что такое цифровая экономика

Цифровая экономика — это система экономических, социальных и культурных отношений, основанных на использовании цифровых технологий. Иногда её называют интернет-экономикой, новой экономикой или веб-экономикой.

С чего началось развитие цифровой экономики

Развитие цифровой экономики началось с цифровой революции. Цифровая революция — это переход от механической и аналоговой электронной технологии к цифровой электронике, которая появилась в конце 1950-х годов.

Термин также относится к радикальным изменениям, вызванным цифровыми вычислительными и коммуникационными технологиями во второй половине XX века. Аналогично сельскохозяйственной и промышленной революциям, цифровая ознаменовала начало новой, но уже информационной, эры.

Тема №1. «Цифровая экономика. Что это?»

Цифровая экономика России и правительство

Развивать цифровую экономику России на правительственном уровне начали после послания Владимира Путина Федеральному собранию 1 декабря 2016 года, когда президент указал на необходимость сформировать новую веб-экономику для повышения эффективности отраслей за счёт информационных технологий.

8 декабря 2016 года Дмитрий Медведев дал указания исполнить поручения Путина, согласно которым правительство должно было подготовить программу «Цифровая экономика» до 11 мая 2017 года. Утвердили программу 28 июля 2017 года.

Владимир Путин о цифровой экономике во время прямой линии

Что такое программа «Цифровая экономика»

Задача программы «Цифровая экономика» — улучшить жизнь граждан, повысив качество товаров и услуг, произведённых с использованием современных цифровых технологий.

Как сказано в документе, эффективное развитие рынков в цифровой экономике возможно только при наличии развитых технологий, поэтому программа сфокусирована на двух базовых направлениях. Первое — институты, где будут создаваться условия для развития цифровой экономики: нормативное регулирование, кадры и образование. Второе — основные инфраструктурные элементы цифровой экономики: информационная инфраструктура и информационная безопасность.

Развивать цифровую экономику будут используя современные технологии, такие как как большие данные, нейротехнологии, искусственный интеллект, системы распределённого реестра, квантовые технологии, новые производственные технологии, промышленный интернет, робототехника, сенсорика, беспроводная связь, виртуальная и дополненная реальности.

Основной целью программы в документе называют появление не менее 10 высокотехнологичных предприятий, работающих на глобальном рынке и формирующих вокруг себя систему стартапов и исследовательских коллективов, которые и будут обеспечивать развитие цифровое экономики в дальнейшем.

Миллиардер Поделился ЛУЧШИМИ БИЗНЕС ИДЕЯМИ на 2023год! — Маргулан Сейсембаев | РАСКРЫЛ СЕКРЕТ!

Цифровая экономика РФ, её направления и кто будет управлять программой

До 2024 года правительство выделило 5 базовых направлений развития цифровой экономики в России. Это нормативное регулирование, кадры и образование, формирование исследовательских компетенций и технических заделов, информационная инфраструктура, а также информационная безопасность.

Управлять программой будут на трех уровнях: стратегическом, оперативном и тактическом. На стратегическом уровне система утверждает направление развития цифровой экономики, цели и планы. На оперативном обеспечивается выполнение функций управления реализацией, на тактическом уровне происходит управление выполнением планов и реализацией проектов.

Как понять, что программа работает

Реализацию программы можно считать успешной, если к 2024 году будут достигнуты все запланированные показатели, а именно:

1. В России появятся не менее 10 национальных компаний-лидеров. Это высокотехнологичные компании, которые разрабатывают «кросс-технологии» и управляют цифровыми платформами.

2. В стране будут работать как минимум 500 малых и средних предприятий, которые имеют отношения к сфере создания цифровых технологий.

3. Количество выпускников по направлениям информационно- телекоммуникационных технологий должно быть как минимум 120 тысяч человек в год, а количество выпускников с компетенциями в области информационных технологий на среднем уровне не должно быть меньше 800 тысяч ежегодно.

4. 40% населения должны иметь цифровые навыки.

5. Количество реализованных проектов в области цифровой экономики объёмом 100 млн рублей должно быть не менее 30.

6. Количество российских организаций, которые участвуют в реализации крупных проектах в области цифровой экономики объёмом $3 млн в приоритетных направлениях международного технического сотрудничества — не меньше 10.

7. Что касается формирования исследовательских компетенций и технологических заделов, то количество реализованных проектов должно быть не менее 30, количество российских организаций, участвующих в реализации крупных проектов в приоритетных направлениях международного научно-технического сотрудничества, — 10.

8. 97% граждан получат доступ к широкополосному интернету со скоростью 100 Мбит/с.

9. Во всех городах, где проживают более 1 млн человек, будет работать 5G.

10. Доля внутреннего сетевого трафика рунета, маршрутизируемая через иностранные серверы, остановится на 5%.

Источник: rb.ru

К чему готовиться бизнесу в цифровой экономике

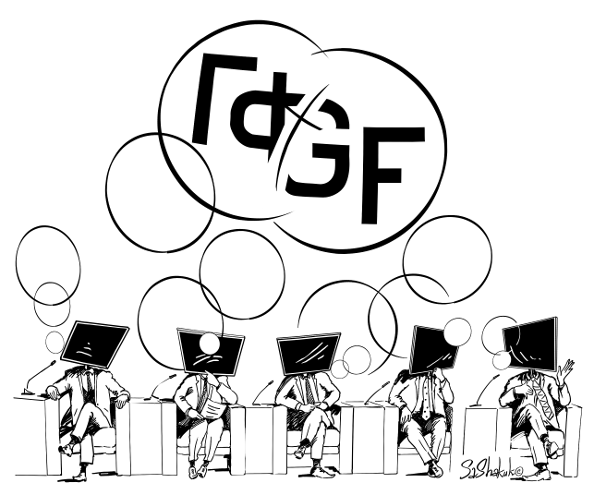

Одной из ключевых тем Гайдаровского форума — 2018 стали изменения в бизнесе и окружающей среде, вызванные внедрением цифровых технологий. Они меняют модели предпринимательской деятельности, взаимоотношения бизнеса и государства, коммуникации между потребителями, систему образования и здравоохранения.

В современном мире цифровые инструменты объединяют, по оценке вице-президента Cisco Гая Дидриха, порядка 70 млрд субъектов — людей и предметов. А на рубеже 2020—2030 гг. цифровые технологии станут по настоящему массовыми и свяжут в одну информационную систему уже 500 млрд субъектов.

«Характер новых технологий таков, что выдвигает человека в центр практически любого экономического процесса, — подчеркнул премьер Дмитрий Медведев. — Технологии создают новые возможности в экономике. И производство, и потребление становятся все более индивидуализированными. Здесь хорошей иллюстрацией является развитие технологий 3D-печати, когда человек, по сути, сам конструирует необходимые ему товары, то есть становится не только потребителем, но и в определенном смысле производителем. Экономисты даже придумали, как известно, новый термин — prosumer».

Персонализация продукта, по словам главы правительства, затронула даже массовое, серийное производство. Что уж говорить о таких сферах, как образование и здравоохранение, которые изначально должны быть привязаны к конкретному человеку. Уже сейчас понятно, что, например, образование будущего будет системой, которая опирается на персонализированную образовательную траекторию — с открытыми образовательными ресурсами и новыми подходами к результатам обучения.

Важным трендом развития бизнеса становится, по мнению председателя правления Сбербанка Германа Грефа, растущая доступность технологий искусственного интеллекта не только для крупных корпораций, но и для средних и малых компаний.

Вместе с тем сегодня предпринимателям надо не потеряться в многообразии технологических решений, грамотно расставить приоритеты и сконцентрировать на них свои усилия. Глава Сбербанка привел в качестве иллюстрации цитату создателя General Electric Джека Уэлча о том, что «бессмысленно отслеживать все изменения, потому что мы за ними не успеваем».

В ближайшие год-два важной тенденцией в российской экономике будут, по оценке главы МЭР Максима Орешкина, удаленная идентификация, сокращение числа этапов в сложных процессах при помощи автоматизации и искусственного интеллекта, а также внедрение платформенных решений, сокращающих дистанцию между производителем/поставщиком и потребителем товаров и услуг.

В качестве примера платформенных решений председатель правления РЖД Олег Белозеров привел внедрение и совершенствование работы цифровых сервисов для организации пассажирских и грузовых перевозок. По словам главы РЖД, в течение ближайших четырех лет практически вся железная дорога будет переведена в «цифру», что предусмотрено соответствующей программой.

В финансовом секторе, по мнению первого заместителя председателя Центрального банка Ольги Скоробогатовой, ключевым трендом остается развитие инструментов удаленного доступа компаний и граждан к банковским услугам. Роль регулятора и государства она видит в содействии банкам в части обеспечения безопасности операций и защиты прав клиентов, независимо от их местонахождения при сохранении конкурентного уровня сервиса.

Государство, по словам М. Орешкина, не должно утягивать экономику в прошлое. Оно обязано сформировать гибкую регулятивную модель и систему взаимоотношений «государство — бизнес». Пока регуляторике, по словам гендиректора Ассоциации «ФинТех» Сергея Солонина, тяжело успевать за быстрыми изменениями в цифровых технологиях, а уровень приоритизации ИT-сферы со стороны государства недостаточен.

Источник: www.eg-online.ru

Что такое цифровая экономика?

Под цифровой экономикой понимается экономика, в основе которой лежат цифровые компьютерные технологии, интернет, мобильные технологии, а также IoT (интернет вещей). Её также часто называют интернет-экономикой, хотя это, пожалуй, не совсем корректно. Цифровая экономика сосуществует с традиционной экономикой, однако первая подразумевает ведение экономической деятельности, базирующейся на интернет-коммуникации между людьми, организациями, устройствами и массивами данных. Построение цифровой экономики является результатом цифровой трансформации существующей экономики, подразумевающей изменение способов функционирования организаций, получения людьми услуг, товаров и информации, а также введение государствами новых мер для правового регулирования новой, цифровой реальности.

Термин «цифровая экономика» можно расшифровать как «экономика, при которой цифровые компьютерные технологии используются при осуществлении экономической активности» (то есть, речь идет об экономике, основанной на цифровых технологиях). Впервые такое словосочетание употребили в Японии в середине девяностых, а в 1995 году вышла книга Дона Тапскотта «Цифровая экономика: обещание и опасность в эпоху сетевой разведки», ставшая одним из первых трудов, рассматривающих то, каким образом интернет может способствовать трансформации бизнеса.

В 2001 году Томас Мезенбург выделил три ключевых компонента цифровой экономики

- инфраструктура электронного бизнеса (аппаратное обеспечение, программное обеспечение, телекоммуникации, сети, человеческий капитал и пр.);

- сам электронный бизнес (управление бизнесом и любые бизнес-процессы, осуществляемые при помощи компьютерных сетей);

- электронная коммерция.

Согласно указу Президента Российской Федерации «О стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы», который был опубликован в 2017 году, под цифровой экономикой должен пониматься такой вид хозяйственной деятельности, при котором главным фактором производства становятся цифровые данные и который является сегментом экономических отношений, опосредованным информационными система, интернетом и инновациями в сфере технологий.

Инструменты цифровой экономики

1. Big data

Под этим термином понимаются массивы данных большого объема (вплоть до всего мирового объёма данных по конкретной проблеме), которые обрабатываются при помощи специальных программных инструментов. В понятие также входят программные решения, которые позволяют обрабатывать эти объемы данных.

2. Интернет вещей

Необходимость появления данной технологии была обусловлена тем, что чуть более десяти назад устройств с выходом в интернет стало больше, чем людей, которые используют Всемирную паутину. Интернет вещей (или IoT) является сетью предметов, которые контактируют друг с другом или с окружающим миром, и при этом вмешательство человека не требуется. При помощи интернета вещей автоматизируются процессы в различных сферах экономики, таким образом снижая потребность в человеческом труде.

3. Блокчейн

Известно, что на основе технологии блокчейн осуществляется работа с криптовалютой, разновидностей которой сегодня уже более сотни. Вообще же блокчейн является инструментом хранения данных (этаким цифровым кадастром). Предполагается, что при масштабировании технологии снизится нагрузка на банки, нотариусов, государственные органы (а по некоторым оптимистичным прогнозам они даже станут ненужными).

4. Интеллектуальные информационные технологии

Эти технологии позволяют обрабатывать информацию при помощи искусственного интеллекта. В частности, создавать и регулировать ситуации, ранее считавшиеся подвластными лишь интеллекту человека (их нельзя было рассмотреть в качестве формальной системы или автоматизировать).

Оценка цифровой экономики на глобальном уровне

Новые технологии нужны растущим рынкам, чтобы стимулировать спрос. Но и развитые рынки тоже стремятся сократить издержки при помощи инноваций. В разных странах цифровизация экономики проходит согласно индивидуальной стратегии развития и может быть оценена при помощи широкого спектра методик, наиболее распространенной из которых является Индекс цифровой экономики и общества (DESI). DESI — составной индекс, суммирующий оценки стран Евросоюза по различным показателям в цифровой сфере, отражающий, как меняется цифровая конкурентоспособность государств. Индекс складывается из таких параметров, как распространение высокоскоростного интернет-соединения (25%), обладание населением цифровыми навыками (25%), востребованность digital-технологий при ведении экономической деятельности, интенсивность использования людьми интернет-технологий (15%), а также цифровизация государственных услуг (15%

Цифровая экономика в Российской Федерации

В нашей стране существуют три ключевые группы цифровых технологий:

- постепенно внедряемые

- прорывные

- технологии ближайшего будущего

В первую группу входят маркетинговая интеграция, цифровые платформы, чатботы, мобильные бизнес-приложения и пр. Во второй группе находятся интернет вещей, блокчейн, искусственный интеллект, большие данные, дополненная реальность и пр. В третьей группе — квантовые вычисления, криптовалюты, человеко-машинные интерфейсы, бизнес-дроны и прочее.

Как утверждает председатель совета директоров Института развития информационного общества, академик РАН Юрий Хохлов, в настоящее время Российская Федерация является страной с переходным состоянием к цифровой экономике, поскольку технологии облачных вычислений у нас используются не так часто, отмечается недостаточное обеспечение кибербезопасности, также уровень широкополосного доступа к интернету в России меньше, чем в передовых европейских странах.

Россией в настоящее время реализуются федеральные проекты по цифровым технологиям и искусственному интеллекту в рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». До 2024 года на эти проекты будут выделять примерно 50 миллиардов рублей в год (всего 258 миллиардов рублей). Предполагается, что на каждый рубль, выделенный государством, будет приходиться как минимум два рубля, вложенные частным бизнесом.

Согласно национальной программе «Цифровая экономика Российской Федерации», существуют три уровня цифровой экономики:

- рыночно-отраслевой (на этом уровне взаимодействуют поставщики и потребители товаров и услуг);

- платформенно-технологический (на этом уровне формируются компетенции для развития рынков и отраслей экономики);

- уровень, на котором создается среда для развития технологий и платформ, обеспечивающая эффективное взаимодействие отраслей экономики и субъектов рынка: к этому уровню относятся нормативно-правовое регулирование, информационная инфраструктура (в том числе, решаются вопросы безопасности), кадровое обеспечение цифровой экономики.

С какими угрозами и вызовами сталкивается цифровая экономика?

Поскольку цифровая экономика базируется на использовании современных технологий, конкурентные отношения в данной экономике меняются, трансформируя сущность экономической безопасности стран, организаций и частных лиц. В частности, здесь следует обратить внимание на киберугрозы в сфере персональных данных, а также государственных и коммерческих информационных систем.

Поскольку многие экономические операции в настоящее время проводятся в интернете, возникает риск утечки информации в результате киберпреступлений, которые сегодня занимают второе место по нанесенному ущербу после техногенных катастроф. Только за 2016 год объекты экономической инфраструктуры Российской Федерации подверглись кибератакам свыше 70 млн раз. А сайты государственных органов РФ были атакованы свыше 52,5 млн раз. По данным страховой компании Allianz, только за 2015 год российская экономика недосчиталась как минимум 203,3 млрд рублей из-за преступлений в кибер-среде (это составляет примерно 50% от годового бюджета страны в сфере здравоохранения).

Банком России был разработан стандарт СТО БР ИББС-1.3-2016 «Сбор и анализ технических данных при выявлении и расследовании инцидентов информационной безопасности при осуществлении переводов денежных средств», в соответствии с которым определяются требования к информационной безопасности финансовых организаций и операционных платёжных систем. Данный стандарт призван помочь обеспечить безопасность банков и уменьшить потенциальный ущерб от кибератак (только в 2015 г. он составил почти 80 млрд рублей, а это 0,1% ВВП Российской Федерации; более того, в 2016 г. соответствующие затраты увеличились почти в два раза).

Цифровая экономика и российский банкинг

Рассмотрим подробнее, как конкретные цифровые технологии могут повлиять на цифровую трансформацию банковской системы.

- Технология анализа больших данных, используемая для обнаружения неявных, но частотных зависимостей, может быть использована для оценки платежеспособности заемщиков (как физических, так и юридических лиц).

- Прототипы искусственного интеллекта, в частности, экспертные системы, могут применяться в прогнозировании курсов ценных бумаг (кстати, такие прототипы уже используются на некоторых фондовых биржах), а также использоваться для чатботов и советников по управлению инвестициями.

- Технология блокчейн может использоваться не только для работы с криптовалютами (которые сегодня являются востребованным объектом инвестиционных вложений), но и в логистике, а также для целей регистрации сделок. Также на базе блокчейна функционируют системы Peer-to-Peer кредитования (кредитования без финансовых посредников, при котором средства перечисляются напрямую от собственника к заемщику). Технологию Peer-to-Peer можно также использовать при выпуске облигаций (сегодня для того, чтобы разместить облигации на рынке, нужен посредник, а в случае обращения к системе Peer-to-Peer он не потребуется).

- Цифровой банкинг позволяет снизить себестоимость банковских продуктов и услуг.

- Благодаря возможностям интеграции данных физические лица смогут упростить и автоматизировать расчеты, а кредитные организации могут эффективнее анализировать данные об аудитории.

- Также возможно появление новых цифровых платежных систем вроде Apple Pay и Samsung Pay, что приведет к децентрализации платежной системы.

- Мобильные технологии позволят создать уникальную корпоративную социальную мультисреду для клиентов и сотрудников.

Эксперт Торгово-Промышленной палаты Российской Федерации, председатель Совета ТПП РФ по развитию информационных технологий и цифровой экономики Николай Комлев, считает, что доля цифровой экономики может достигнуть того же уровня в структуре российского ВВП, что и в структуре ВВП ведущих мировых государств, при условии принятия соответствующих мер. Прежде всего, Николай Комлев указал на необходимость системной работы в сфере совершенствования законодательства: то есть, Государственная Дума, Правительство Российской Федерации и Банк России должны будут разработать и утвердить законы, которые регулировали бы цифровизацию экономики. По мнению Николая Комлева, следует также постепенно отказываться от бумажного документооборота, заменяя его на электронные цифровые документы, верифицированные при помощи электронных подписей. А еще стоит пересмотреть концепцию эмиссии и использования электронных денег (в том числе, криптовалюты).

Николай Комлев также предложил пятиступенчатую модель цифровой трансформации банковского сектора:

- Развитие цифровых каналов (в том числе, интернет-банкинга, мобильного банкинга, чат-ботов);

- Разработка цифровых продуктов (бесконтактных платежей, виртуальных картов), применение технологий искусственного интеллекта, машинного обучения и больших данных в целях удовлетворения финансовых запросов клиентов банков;

- Переход банков на модель цифрового обслуживания полного цикла (здесь имеется в виду не запуск банками отдельных цифровых сервисов, а полная трансформация бизнес-моделей кредитных организаций с учетом использования цифровых инструментов);

- Разработка так называемого «цифрового мозга», под которым эксперт понимает изучение данных о всех бизнес-процессах компаний в автоматическом режиме;

- Создание новой системы для принятия банками стратегических решений, так называемой «цифровой ДНК».

Николай Комлев охарактеризовал российский рынок цифрового банкинга как очень конкурентный ввиду большого числа игроков на поле. Также эксперт сообщил, что Российская Федерация является самым большим интернет-рынком в Европе, поскольку интернетом пользуются свыше 70% россиян. Исследователь прогнозирует смещение акцента в сторону децентрализованных криптографических систем и снижение затрат банков на информационные технологии благодаря использованию программ с открытым исходным кодом и технологий распределенного реестра.

Однако эксперт сообщил и о рисках цифровизации для банковского сектора: цифровая трансформация понемногу разрушает границы между банковскими и небанковсками видами деятельности, новые платежные инструменты появляются быстрее, чем банковская среда может приспособиться к ним. Поэтому банкам придется конкурировать ради того, чтобы предложить клиентам приемлемый для них уровень цифровых услуг. Николай Комлев также прогнозирует, что поколениями Y и Z в скором времени будет забыта концепция традиционных, не-цифровых банков.

Автор текстов,

Окончила МГУ имени М.В.Ломоносова по специальности «Журналистика», защитив дипломную работу на «отлично». Затем окончила аспирантуру по направлению «Стилистика языка СМИ».

Источник: unicom24.ru