Основой цифровой экономики и экономического роста должны стать цифровые платформы. Министерства готовы выделять субсидии на их создание. Однако мировой опыт говорит о том, что наиболее успешные цифровые платформы создавались без господдержки. В чем же должна заключаться роль государства?

По данным исследования, ежегодно проводимого PricewaterhouseCoopers (PwC), рыночная капитализация 100 ведущих компаний мира на 31 марта 2019 года превысила $21 трлн. За год она увеличилась на 5%.

Топ-10 компаний по объему капитализации по итогам марта 2019 года

Источник: PwC, 2019

Топ-10 в основном составляют компании, предлагающие технологии и потребительские сервисы. Им удалось организовать свой бизнес и выстроить вокруг него экосистему так, чтобы доступ к ним мог получить любой желающий, вне зависимости от того, в какой точке мира он проживает. Мало того, при оказании услуг они ориентируются на потребности пользователей, стараясь сделать их максимально удобными, понятными и доступными. Такая модель развития бизнеса является безусловным трендом. И она не может существовать без цифровой платформы.

Цифровая платформа MACRO

Цифровые платформы в мировой экономике

Тому, как создаются цифровые платформы и какой вклад они вносят в развитие экономики, была посвящена состоявшаяся 4 сентября 2019 года конференция ООН по торговле и сотрудничеству (ЮНКТАД). На конференции был представлен доклад, в котором говорится, что цифровые данные и цифровые платформы являются основной движущей силой цифровой экономики.

Эксперты ООН выделяют операционные платформы, которые представляют собой многосторонние рынки с инфраструктурой, работающей в режиме онлайн и обеспечивающей осуществление операций между различными сторонами. Они стали основной бизнес-моделью для крупных цифровых корпораций, таких как Amazon, Alibaba, Facebook и e-Bay, а также для корпораций в секторах, где широко используются цифровые технологии, таких как Uber, Airbnb и т.д. Вторая группа — инновационные платформы — представляют собой среду, в которой разработчики кодов и контента создают приложения и программное обеспечение. К примеру, это операционные системы Android, Linux или технологические стандарты формата MPEG для видеофайлов.

Сегодня самых высоких показателей в сфере цифровизации достигли две страны — США и Китай, говорится в докладе ООН. На их долю приходится 75% патентов, связанных с блокчейном, 50% рынка интернета вещей, 75% рынка облачных вычислений и 90% рыночной стоимости крупнейших 70 цифровых платформ мира. На долю семи суперплатформ, созданных в этих странах, а именно Microsoft, Apple, Amazon, Google, Facebook, Tencent и Alibaba, приходится две трети капитализации мирового рынка.

В 2017 году совокупная стоимость компаний, работающих на базе цифровых платформ, с рыночной капитализацией более $100 млн превысила $7 трлн, что на 67% больше, чем в 2015 году. Эти компании являются безусловными лидерами в своих сегментах.

Например, 90% рынка поисковых интернет-систем принадлежит Google. Facebook занимает две трети мирового рынка социальных сетей. Почти 40% мировых розничных онлайн-продаж осуществляется через платформу Amazon, а на Amazon Web Services приходится около двух третьих мирового рынка облачных услуг. В Китае пользователями WeChat, владельцем которого является Tencent, является более 1 млрд человек, а ее платежная система, интегрированная с AliPay от Alibaba, охватывает практически весь китайский рынок мобильных платежей. Alibaba обеспечивает около 60% рынка электронной торговли Китая.

Семинар Дмитрия Галагана «Цифровые платформы – основа экономики будущего»

Глобальные цифровые платформы постепенно расширяются, поглощая конкурентов и расширяя спектр услуг. Например, Microsoft приобрел LinkedIn и Nokia, Facebook купил WhatsApp, а Google — Motorola. Мировые гиганты активно инвестируют в НИОКР и лоббируют принятие новых законов как на национальном, так и на международном уровне. Они заключают соглашения на межнациональном уровне с компаниями, работающими в традиционных секторах экономики. Например, Walmart использует облачный сервис Google Assistant, Baidu совместно с Ford и Daimler создают платформу Apollo, Google вместе с Volvo и Audi запускает Android Automotive, GE использует Microsoft Azure и т.д.

«Цифровые платформы упрощают осуществление операций, формирование связей и обмен информацией. С точки зрения предприятий трансформация всех сфер и рынков под влиянием цифровизации может способствовать повышению качества товаров и услуг при снижении затрат. Кроме того, цифровизация трансформирует цепочки создания стоимости, открывая новые возможности для увеличения добавленной стоимости и более широких структурных изменений», — говорится в докладе.

Господдержка цифровизации в мире

Какова роль государства в создании и развитии глобальных цифровых платформ? Мировой опыт говорит о том, что они являются результатом усилия своих основателей и борьбы за лидерство на мировом рынке. Задача государства состоит в создании условий для их успешного развития, контроле за легитимностью действий всех участников цифровых экосистем и обеспечении безопасности пользователей путем принятия соответствующего законодательства. Кроме того, государство может само подключаться к цифровым платформам, используя их в качестве площадок для оказания государственных сервисов.

Более детальный анализ мирового опыта представлен в докладе НИУ «Высшая школа экономики». Так, по словам экспертов НИУ ВШЭ, сегодня основные усилия государств направлены на построение инфраструктуры — создание регуляторной базы использования широкополосных сетей, обеспечения доступа к радиочастотному спектру, регулирование рынков и др. Кроме того, государства понимают, что успех цифровизации зависит от согласованности действий органов власти, бизнеса, научного, образовательного и экспертного сообществ, и прилагают усилия для организации взаимодействия между ними.

Большое внимание уделяется проблеме интеграции цифровых решений разных стран — сближению подходов к регулированию внедрения и использования цифровых технологий, обеспечению безопасности киберпространства и включению максимально возможного числа государств в общую цифровую повестку.

В контексте создания условий для развития цифровизации в каждой отдельной стране правительства ориентируются на стимулирование ИКТ-сектора и отраслей — пользователей цифровых решений. Речь идет о поддержке исследований и разработок, апробации и внедрения (испытательные полигоны, например, в области автономного вождения в Германии, или тестовые площадки в сфере блокчейн-технологий в Республике Корея), а также экспорта продукции и услуг.

При этом существенная часть национальных программ направлена на поддержку малого и среднего предпринимательства и стартапов. Это трансфер технологий, содействие в поиске контрагентов, в получении финансовой поддержки (например, онлайн-платформа по поиску и аккумулированию технологических решений в Республике Корея).

Применительно к цифровизации промышленности используется схожая модель, охватывающая весь инновационный цикл — от разработки, коммерциализации технологий до внедрения. Например, это катапульт-центры для производств с высокой добавленной стоимостью в Великобритании, институты производственных инноваций в США, инновационные центры в Республике Корея, тестовые лаборатории «Индустрии 4.0» в Австралии и др.

Для ускорения коммерциализации новых решений используются механизмы государственно-частного софинансирования. А спрос на цифровые технологии со стороны предприятий стимулируется путем предоставления налоговых льгот. Также государства стремятся упростить механизмы государственных закупок цифровых решений, в особенности у МСП.

Российские цифровые платформы

Национальной программой «Цифровая экономика» предусмотрено создание отечественных цифровых платформ в самых разных областях, например в госуправлении для предоставления государственных услуг, для реализации исследований и разработок, отраслевых цифровых платформ в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, медицине и так далее. Одним из целевых показателей программы является «успешное функционирование не менее 10 отраслевых (индустриальных) цифровых платформ для основных предметных областей экономики» к 2024 году.

Отраслевые министерства уже объявляют конкурсы на получение субсидий для создания цифровых платформ. Так, в ноябре результаты такого конкурса подведет Министерство промышленности и торговли. Предполагается, что эти цифровые платформы будут конкурентоспособными на международном рынке. Однако анализ мирового опыта, демонстрирующий, что крупнейшие мировые цифровые платформы создавались бизнесом без прямого участия государства, заставляет усомниться в том, что этим планам суждено сбыться. Именно поэтому тема участия государства в создании отраслевых цифровых платформ активно обсуждается на самых разных площадках.

Не платить, а помогать

Как было сказано ранее, цифровые платформы, вносящие самый значительный вклад в экономику, ориентированы не только на внутренние потребности стран (за исключением, может быть, Tencent с WeChat, но в данном случае нельзя забывать о том, что число внутренних пользователей решения приближается к 1,4 млрд человек). Они выиграли конкурентную борьбу на мировом рынке. По мнению экспертов, которым они поделились на площадке TAdviser, государство должно стимулировать создание платформ мирового уровня путем:

- предоставления доступа к критически важным для формирования цифровой платформы данным из ГИСов, перечней, реестров. Например, данные о недвижимости и наложенных на нее обременениях являются критически важными для запуска сервисов продажи и аренды недвижимости. Также требуется доступ к необходимой государственной инфраструктуре взаимодействия с платформой (например, СМЭВ, ЕСИА, НСУД);

- предоставления льготных условий и ставок для налогообложения, государственных грантов и субсидий;

- создания регуляторных песочниц для тех сфер и отраслей, где высокие транзакционные издержки, большое количество посредников между поставщиками и потребителями, фрагментированные, несвязанные источники поставок товаров (услуг);

- популяризации отраслевых платформенных сервисов;

- разработки нормативно-правовой базы, обеспечивающей равный доступ на платформу для всех участников, действенные механизмы разрешения споров, предоставления государственных гарантий законности взаимодействий через платформу.

Помогать, но только малому бизнесу

Еще одно мнение было высказано в журнале «Экономические стратегии». Эксперты Центра информационных технологий считают, что формирование крупных цифровых платформ, которые могут стать основой развития отраслевых экосистем, уже началось, например, в сфере транспорта и финансов. Эти платформы создаются как государством, так и крупными корпорациями, и через пять лет практически вся российская экономика может перейти на частные или государственные платформы.

Однако для того, чтобы сделать эти платформы востребованными не только на внутреннем, но и на международном рынке, государству необходимо направить основные усилия на наведение порядка в цифровой сфере и разработку единых правил игры, регулирование операций с цифровыми активами, в том числе в сфере обеспечения безопасности. «В противном случае результатом освоения многомиллиардных бюджетов, выделенных на «цифру», станет массовое внедрение западных кейсов, а государство в итоге вообще потеряет контроль над экономической ситуацией», — говорят авторы публикации.

Они предлагают конкретные меры. Так, к отраслевым платформам, которые создают крупные государственные и частные корпорации, подключаются все участники их экосистемы, в том числе малые и средние предприятия. Однако такие платформы, как правило, закрыты. Государству необходимо интегрироваться с ними в части исполнения контрольно-надзорных функций, а для этого надо перенастроить ряд бизнес-процессов на своей стороне.

Государственные финансовые средства лучше направить на развитие цифровых платформ в области госуправления. Эти платформы должны стать продолжением уже существующих государственных информационных систем (ГИС). Такие проекты уже стартовали — это создание «цифрового профиля», национальной системы управления данными, единого цифрового контура в здравоохранении. Однако для того, чтобы они эффективно развивались, государство должно предоставить к ним доступ бизнесу, который мог бы использовать обезличенные данные для анализа или, в случае ЕСИА, для обеспечения безопасного доступа к своим сервисам.

Кроме того, на рынке существуют малые и средние предприятия, которые никогда не смогут собственными силами провести цифровизацию. И именно на них должно ориентироваться государство, создавая национальные платформы. Например, предложить возможность передать на платформу обеспечивающие бизнес-процессы — бухгалтерский, кадровый, налоговый учет.

Тогда МСП смогут не просто высвободить ресурсы для развития бизнеса, но и получить доступ к аналитике рынка за счет доступа к обезличенным данным. Такие платформы смогут взять на себя функции не просто взаимодействия с государством, но и рекламы продуктов и услуг. Кроме того, используя эти данные государство сможет регулировать развитие отдельных отраслей, предоставляя им льготы или направляя инвестиции. «Такая политика позволит видеть ситуацию в экономике в целом и станет стимулом для реализации практического смысла, который заложен в понятие «цифровая экономика», — уверены эксперты.

Национальные отдельно, глобальные отдельно

Тема создания конкурентоспособных на мировом рынке цифровых платформ обсуждалась на Петербургском международном экономическом форуме-2019. Президент Ассоциации IPChain Андрей Кричевский предупредил, что решения, которые копируют уже имеющиеся на рынке, вряд ли смогут пробить себе дорогу за пределы национального рынка. А директор по цифровой трансформации ПАО «Газпром нефть» Андрей Белевцев считает, что будущее за максимально открытыми платформами, работающими по принципу «давайте объединять усилия».

И конечно, надо четко разграничивать понятия национальных и глобальных цифровых платформ. В первые вкладываются бюджетные средства, и государство не задумывается об их монетизации. Вторые должны приносить доход, а значит быть востребованными, говорит генеральный директор «ВЭБ Инновации» Олег Теплов.

Президент Федерации интеллектуальной собственности Сергей Матвеев считает, что национальных платформ быть не может, могут быть только глобальные. По его мнению, миссия государства — на первом этапе не мешать созданию платформы, а подключаться только тогда, когда надо поддержать ее развитие сначала на внутреннем, а затем и на мировом рынке. Тогда она будет иметь больше шансов на успех.

Источник: dzen.ru

Брутальный маркетплейс. Разбираем суть цифровых платформ на примере забастовки против Wildberries

Последние пару дней идет забастовка пунктов выдачи (ПВЗ) Wildberries. Причина — недовольство новой жесткой политикой штрафов. Мне надоело читать объяснения а‑ля «ааа опять этот Вайлдберрис, закройте его уже!». Постараюсь объяснить ситуацию более научно — исходя из базовых принципов бизнес‑модели цифровой платформы.

Небольшое вступление — как Wildberries стал империей

Wildberries долго шел к цели стать по‑настоящему «народным» маркетплейсом. Про способы достижения этой цели сейчас не будем — это тема для отдельного большого материала. Скажу лишь, что пару‑тройку лет назад они этой цели, в общем‑то, достигли. Прямо сейчас Wildberries — крупнейший маркетплейс страны, где можно купить буквально все.

Совсем недавно Forbes выпустил рейтинг самых дорогих компаний Рунета, где Wildberries занимает почетное второе место с оценкой 9,8 млрд долларов. Уступает детище Татьяны Бакальчук лишь вполне очевидному лидеру в лице Яндекса, да и то с разницей лишь в жалкие пол миллиарда.

Дело дошло до того, что «Продавец на Wildberries» стал полноценной профессией, а обучающие материалы по теме пользуются нехилой популярностью.

В первую очередь, к тому, что Wildberries в последнее время стал ощущать почти безграничную рыночную власть. И, надо сказать, не на пустом месте.

В результате маркетплейс стал с особым усилием натягивать поводья на своих продавцах и сотрудниках (вернее, франчайзи — именно ими являются владельцы ПВЗ). Wildberries и раньше не проявлял к ним нежности, но в последнее время начал особенно рьяно жестить.

Штрафы, штрафы, штрафы.

Еще в декабре прошлого года Wildberries ввел новые штрафы для продавцов — за неверные габариты товаров. История была мутная, стороны обвиняли друга друга. В итоге кейс получил огласку, а продавцы написали коллективное письмо в ФАС, в котором потребовали приостановить начисление им финансовой кары (на тот момент накопилось уже 42 млн штрафов). Маркетплейс в итоге начисления отменил.

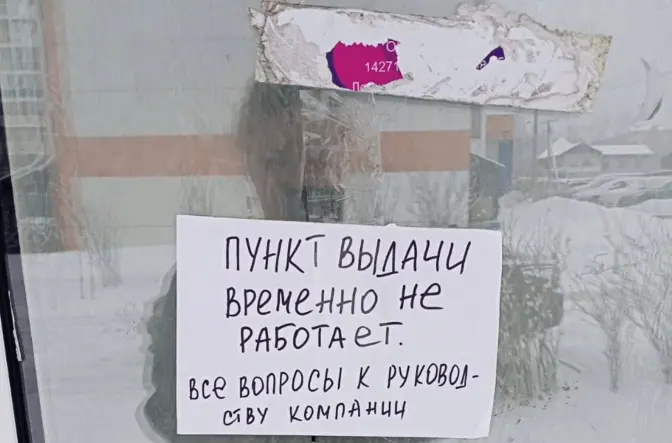

В марте же пришла очередь пунктов выдачи заказов (ПВЗ). Компания объявила новые правила, по которым, если покупатель возвращает товар из‑за брака или потому что ему прислали не то, то виноватым объявляется сотрудник ПВЗ и с него удерживается полная стоимость товара.

Wildberries объяснил введение такого правила неким внутренним исследованием, согласно которому в 98% случаев виноват в подобной ситуации именно сотрудник ПВЗ (ой, не спрашивайте. ).

Штрафы действительно быстро начали начислять, причем «конские». Отдельные ПВЗ демонстрировали отрицательный баланс в несколько миллионов рублей на своем счете. Такие приколы владельцы ПВЗ уже терпеть не стали и договорились с 15 марта начать забастовку.

С этого дня определенная часть пунктов выдачи в >10 городах РФ (включая Москву и Питер) объявили о временном прекращении выдачи заказов «пока компания не перестанет незаконно удерживать часть заработной платы сотрудников за недоказанные и необоснованные подмены и брак товара».

При этом, сотрудники ПВЗ отмечают, что это не какая‑то ужасная противоправная забастовка, а просто требование к компании выполнять свои законные обязательства. Тут не буду комментировать, но просто отмечу, что организация и координация забастовки проходила в Телеграм‑канале сотрудников ПВЗ под названием «MEGA‑бунт».

В Wildberries решили не идти на поводу у недовольных ПВЗ и реагировать крайне жестко — начислять дополнительные 100 тыс. руб. штрафа всем непослушным ПВЗ, примкнувшим к действию (+ доп штрафы за каждый день простоя), с перспективой полного отключения конкретных ПВЗ, если штрафы не окажут должного воздействия.

Остановимся на этом месте (зафиксируйте сказанное выше) и ненадолго переключимся на препарирование платформенной бизнес‑модели. Это нам понадобится, чтобы понять суть происходящего.

Проблема цифровой платформы или «эти ребята кое-что поняли про базовую транзакцию»

Чтобы глубже понять суть проблемы, нужно погрузиться в сущность таких интересных штук, как цифровые платформы (маркетплейсы, вроде героя данной статьи, тоже к ним относятся).

Базовая функция любой цифровой платформы — обеспечивать (a.k.a. фасилитировать) взаимодействие двух сторон. Чаще всего эти стороны можно условно назвать «поставщик» и «потребитель». Или, в случае маркетплейса, продавец и покупатель.

В бизнесе платформ это самое взаимодействие продавца и покупателя называют базовой транзакцией.

Базовая транзакция — взаимодействие поставщика и потребителя на платформе. Чаще всего качество платформы определяется именно удобством, бесшовностью и функциональностью (в общем, крутостью) базовой транзакции на ней.

У разных типов платформ базовые транзакции тоже различаются:

- У агрегатора такси — это нажатие на кнопку «Вызвать», после которого к вашей геолокации начинает ехать водитель.

- У контентной платформы (например, нашего любимого Хабра) — это публикация статьи автором, после чего алгоритмы показывают ее вам в ленте.

- А у маркетплейса — заказ товара покупателем и передача информации о заказе продавцу (после чего запускается весь логистический процесс).

Вторая важная штука, которая безусловно является базой‑основой, когда речь заходит о платформах — нетворк‑эффект.

Нетворк‑эффект (он же «Сетевой эффект») — положение дел, когда привлечение к платформе каждого нового пользователя повышает ценность платформы для всех ее пользователей.

Достижение и наращивание сетевого эффекта — главная цель любой платформы на этапе роста. Если платформа все делает правильно, то она достигает сильного нетворк‑эффекта, так что ценность нахождения в платформе резко повышается для всех ее участников. И наоборот, исключение из платформы становится болезненным (ну, или как минимум неприятным) событием, затрудняющим процесс потребления (для одного лагеря участников) или ведения бизнеса (для другого лагеря).

Опыт многих успешных платформ говорит нам о том, что если вы хотите вывести вашу платформу на хороший устойчивый нетворк‑эффект, то вам нужно:

- Привлечь участников. Как со стороны предложения, так и со стороны спроса. Умные люди поговаривают, что для маркетплейсов предложение даже важнее. Если есть крутой широкий ассортимент, то спрос подтянется.

- Обеспечить годную качественную базовую транзакцию. Чтобы пользователи с обеих сторон были довольны опытом, и ничего не мешало им наслаждаться ассортиментом (а то еще решат конкурентов опробовать).

- Хорошо уметь в маркетинг. Чтобы рынок побыстрее узнал именно о ваших базовой транзакции и ассортименте, и не узнал о таковых у вашего конкурента.

Эти три пункта могут в процессе переплетаться — маркетинг приводит новых клиентов, они восторгаются крутости и удобству взаимодействия на платформе, кайфуют от ассортимента, рекомендуют друзьям, запускают виральный рост, рост привлекает новых продавцов, выручка платформы растет, она инвестирует в развитие базовой транзакции (и других транзакций тоже) и маркетинг. В общем, вы поняли. Это дополнительно усиливает эффект.

При этом, важно заметить, что в бизнесе платформ (особенно в ecommerce) — кто первый достигает сильного сетевого эффекта, тот и забирает себе подавляющую долю массового рынка на существенный период времени. А кто не успел, тот пусть довольствуется положением догоняющего или «добро пожаловать в нишу».

Так вот, возвращаясь к герою нашей статьи. Wildberries очень быстро достиг чрезвычайно сильного нетворк‑эффекта. Не продавать на WB стало для большинства маркетплейсовых бизнесменов непозволительной роскошью. Как и покупателям, которым нужно быстро заказать кучу всякой мелочевки для дома, например.

Поэтому, прямо сейчас компания занимается тем, чем и должна заниматься платформа, которой удалось достичь крутого сетевого эффекта — зарабатывает деньги и по мере сил эксплуатирует тех, кого можно эксплуатировать. И с точки зрения компании это вполне логичное поведение на текущем этапе ее развития.

Однако возникает диллема. Агрессивная монетизация всегда портит базовую транзакцию. Потому что компания повышает комиссии и сборы, вводит новые штрафы, оптимизирует собственные расходы на операционные и поддерживающие процессы (иногда чрезмерно) и все такое.

Тем не менее, Wildberries совсем не хочет терять свое место на пьедестале, поэтому не хочет портить свою базовую транзакцию. Что конкретно это значит:

- Во‑первых, крайне нежелательно ухудшать пользовательский опыт покупателя (это святое). Хотя и здесь WB вводит доп. монетизацию за счёт всяких платных возвратов и доставок. В т.ч. платных возвратов неправильных/бракованных заказов, что, вообще говоря, странновато.

- Во‑вторых, нужно по возможности не очень сильно кошмарить и ущемлять продавцов. Несмотря на свою востребованность, WB — это все‑таки не монополия (слава Богу), поэтому если совсем сильно нажать на продавцов, то они уйдут к конкурентам.

Какое решение приняла компания в такой ситуации? Правильно, переложить всю тяжесть бытия за самых бесправных и незащищенных участников схемы — ПВЗ.

ПВЗ — это франчайзи. Иначе говоря, это люди, который вложились в открытие бизнеса и получают с него доход. Они заплатили за подключение франшизы, сделали ремонт помещения в соответствии с брендбуком и т. д. Короче говоря, им не очень просто быстро уйти к конкуренту. Поэтому, в этой схеме именно их выбрали козлами отпущения.

Более того, хотя широкий выбор ПВЗ безусловно важен для клиента, он является лишь одним из элементов пользовательского опыта. Причем, лично на мой взгляд, даже выходит за контуры базовой транзакции. Но даже если он является частью базовой транзакции, то всего лишь частью — видимо, не самой критичной по мнению самой компании. Короче говоря, представленность ПВЗ не так важно для сохранения нетворк‑эффекта, как разнообразие поставщиков или клиентская база. Поэтому, выбор был очевиден.

Этично ли такое решение? Разумеется, нет. Оправдано ли такое решение с точки зрения бизнеса (по «акульей» капиталистической логике)? По идее, если с точки зрения закона все чисто, то, кажется, что ответ может быть утвердительным. Но в данном случае эффект может быть слегка непредсказуемым.

А вдруг ПВЗ и правда виноваты?

Здесь я не берусь судить наверняка. Но чтобы вы могли составить свое мнение, приведу разбор одной мошеннической схемы. Которая, судя по всему, получила достаточно широкое распространение среди некоторых клиентов WB.

Процесс примерно такой:

Человек заказывает себе на WB какую‑нибудь модную шмотку, желательно подороже. Приходит в ПВЗ и берет ее в примерочную как бы померить. В процессе примерки заменяет модную новую шмотку на свою старую и не очень модную. И говорит «Смотрите, какой шлак мне Вайлдберрис прислал, делайте возврат».

ПВЗ обязан сделать возврат, ведь факт мошенничества доказать довольно сложно — в примерочных нет камер.

Но даже если никаких мошенничеств нет, то в ПВЗ может просто‑напросто приехать не тот товар из‑за ошибки на складе. Причем тут ПВЗ — история умалчивает.

Короче говоря, даже если в некоторых случаях виноваты и правда сотрудники пункта выдачи, то описанные мной выше случаи доказывают, что распространять эту логику на все заказы как минимум некорректно. А в соответствии с новыми правилами WB, во ВСЕХ случаях платить за такой возвращенный товар придется ПВЗ.

Что будет дальше?

Сказать наверняка невозможно, но я попытаюсь предположить.

Скорее всего, в краткосрочной перспективе не случится ничего радикального. Да, WB покарает и отключит самые бунтарские ПВЗ. Видимо, все же отменит самые крупные и резонансные штрафы (вчера уже объявили об этом) и, возможно, предложит пунктам выдачи какие‑то инструменты для контроля над правомерностью возвратов (но не факт).

Тем не менее, к Wildberries уже присматриваются регуляторы. Например, Минтруд пообещал разобраться в ситуации, а это уже может быть тревожным звоночком для маркетплейса.

Однако в более долгосрочной перспективе история может иметь значимый эффект для всего российского ecommerce. Wildberries, очевидно, переборщил в желании сохранить качество своей базовой транзакции за счет самых незащищенных участников схемы. Данная история с забастовкой вызвала сильный резонанс, способный сделать Wildberries токсичной компаний — в первую очередь, для ПВЗ, и частично — в глазах продавцов (покупателям, в массе своей, скорее всего пофигу).

Из‑за этого ПВЗ и продавцов будет сложнее удерживать и привлекать. И если такое случится, то нетворк‑эффект WB будет рушиться изнутри с неимоверной скоростью. Ведь без крутого ассортимента маркетплейс окажется никому не нужен.

Ozon уже сейчас обогнал WB по скорости привлечения новых продавцов, а в будущем тренд может только усилиться.

Если произойдет такой сценарий, то эту будет эпический кейс потери стратегических позиций крупным игроком из‑за одного тактического просчета.

UPD1: Wildberries, видимо, понимает, что в данном случае вместе с кнутом придется расчехлять и пряник. Вот, создали специальную согласительную комиссию по разрешению вопросов между маркетплейсами и ПВЗ. Как бы возглавили борьбу за все хорошее, против всего плохого:)

UPD2: Wildberries уже подключил обратно ранее отключенные ПВЗ. Дело набирает такой оборот, что кнут приходится спрятать подальше.

(Данная статья является личным мнением автора)

Если вам зашла статья, то буду благодарен за подписку на мой канал Disruptors. Там хватает подобного контента, где я докапываюсь до сути происходящего. А еще там много разборов ключевых событий в бизнес‑среде, отраслях и компаниях, написанных живым нескучным языком.

- wildberries

- цифровые платформы

- платформа

- маркетплейс

- ecommerce

- забастовка

- логистика

- логистика ecommerce

- логистика интернет торговли

- Управление e-commerce

- Бизнес-модели

- IT-компании

Источник: habr.com

Цифры пересчитали по платформам

У бизнеса растет спрос на комплексные информационные системы

В 2023 году интерес компаний к оптимизации бизнес-процессов с помощью специализированных цифровых платформ усилится, ожидают участники рынка. Этому способствуют уход из России многих зарубежных игроков, активная переориентация на отечественные решения и поддержка со стороны государства. Дополнительным стимулом станет отложенный спрос: в 2022 году компании предпочитали заморозить бюджеты, но в 2023 году, по словам специалистов, ситуация начала меняться и бизнес вернулся к планированию цифровой трансформации. Отечественные цифровые платформы в этих условиях становятся технологической основой для развития экосистем различных секторов экономики, рассказали “Ъ” опрошенные эксперты из группы компаний ЛАНИТ.

Выйти из полноэкранного режима

Развернуть на весь экран

Без цифры никуда

Цифровая платформа — это информационная система, которая позволяет сократить время на сбор и обработку данных, ускорить взаимодействие между участниками бизнес-процессов, совершенствовать и планировать деятельность организации с большей выгодой и прибылью. Это набор сервисов, объединенных на одной цифровой площадке с единым интерфейсом, что дает возможность разным группам пользователей автоматизировать свои действия.

В первую очередь цифровая платформа нужна бизнесу для повышения эффективности работы и экономии, уверены эксперты из ЛАНИТ. Они подчеркивают, что такие решения сейчас особенно интересны, ведь вопрос увеличения доходов и уменьшения затрат крайне актуален в текущей экономической ситуации — лишних денег ни у кого нет.

Главным преимуществом цифровых платформ директор направления продуктовой разработки компании НОРБИТ Александр Наймарк считает возможность комплексно решить проблемы заказчика. «При внедрении идет работа не только с бизнесом, которому нужно автоматизировать задачи, но и с его подразделениями информационной и внутренней безопасности, HR-службой, бухгалтерией, маркетологами и специалистами ИТ-департамента, которые предпочитают решения в современном стеке, с использованием надежных технологий»,— рассказал он.

Комплексность подразумевает удобные возможности, поясняет Александр Наймарк. Разработчик или интегратор цифровой платформы может быстро нарастить функциональность, добавить нужные инструменты, обеспечить информационную безопасность, легко встроить другие решения, например при взаимодействии с системой управления данными, отличающейся от основной.

«Цифровая платформа позволяет как объединить всех пользователей внутри компании, так и автоматизировать взаимодействие, к примеру, с государством и контрагентами,— подчеркивает эксперт.— Так реализуется переход информации в предметных областях и от одного заказчика к другому — то, что мы классически называем бесшовным процессом».

По словам Александра Наймарка, все больше заказчиков признает единое цифровое пространство необходимым для автоматизации бизнес-процессов, которые постоянно меняются и преобразуются внутренними регламентами. При этом каждая компания получает удобное для себя программное обеспечение, которое решает все задачи и не является затратным с точки зрения интеграции упомянутого бесшовного процесса.

Цифровая платформа — это общее название для технологических решений различных типов, отметил директор Центра стратегического развития компании «ЛАНИТ-Интеграция» Павел Сварник: «Первый тип — это всякого рода интегрированные системы управления внутренней деятельностью предприятия, планирования и прогнозирования. К этому типу платформ относятся системы класса ERP+, банковские и другие информационные системы, которые обеспечивают работу компаний с учетом отраслевой специфики». Также, по его словам, цифровыми платформами называют решения для взаимодействия с внешними контрагентами — это могут быть, например, корпоративные торговые площадки, обеспечивающие «под ключ» закупочные процедуры. Еще один тип цифровых платформ — классические маркетплейсы и классифайды «Авито», ЦИАН, Ozon и другие, отметил Павел Сварник. Сейчас с точки зрения развития бизнеса, по его мнению, наиболее востребованы платформы первого типа.

Экономит, прогнозирует, снижает риски

Нет такой отрасли, где не могли бы пригодиться цифровые платформы, считает и. о. генерального директора компании «Системы компьютерного зрения» Михаил Смирнов. Более того, он прогнозирует значительный рост спроса на такие решения — от 50% в год. «Популярность цифровых платформ объяснима, поскольку они придают ускорение бизнесу. Приведу пример.

В металлургической отрасли, на трубопрокатном производстве, мы внедрили платформу — цифровой двойник цеха, основная задача которого ускорить получение информации сотрудниками. Теперь в режиме реального времени они отслеживают дефекты и брак. Это критично, потому что зачастую при классическом подходе к производству трубопроката брак выявляется на финальной стадии, а то и у клиента. А это рекламации, репутационные и финансовые потери»,— пояснил Михаил Смирнов.

Еще одной задачей цифровой платформы он назвал моделирование технологических операций. При этом, прежде чем что-то менять в параметрах производства, можно получить прогноз того, как изменится качество продукции. Так система помогает немало экономить, заявил Михаил Смирнов: «Наш заказчик прогнозирует экономию до 40 млн руб. в год от внедрения цифрового двойника трубопроката. Еще одна наглядная иллюстрация — разработка и внедрение единой платформы, цифрового двойника сейсморазведочных работ, которую выполнили коллеги из «ЛАНИТ-Терком». Это позволило их заказчику сократить проектный цикл более чем на 20% и экономить до 40 млн руб. на проведении полевых работ».

Благодаря накоплению и анализу данных систему можно запрограммировать так, что она будет прогнозировать потребность в закупках, добавляет Павел Сварник: «Платформу можно научить понимать, что есть сезонные пики спроса на продукцию и потребности в чем-то, что надо заранее приобрести. Система сможет сама подсчитать, что, в каком количестве и к какому периоду необходимо закупить».

Дополнительный плюс автоматической обработки накопленной информации — в уменьшении ручного труда и человеческого фактора. Это сокращает накладные расходы, ведь большинство операций происходит без участия сотрудников. Кроме того, система фиксирует все решения, принятые человеком, и все операции, в которых он задействован.

Эксперты отмечают, что из-за достаточно весомой стоимости и длительных сроков внедрения к использованию цифровых платформ прибегают в основном крупные компании и предприятия. Малый и средний бизнес не спешит реализовывать у себя такие широкомасштабные решения. «Часто малые предприятия пользуются облачными сервисами: облачной CRM, облачными системами управления задачами. Благо и такие решения на российском рынке есть»,— сказал Павел Сварник.

Драйверы и перспективы

До ухода с нашего рынка известных иностранных вендоров бизнес покупал цифровые платформы на Западе. Оборудование, технологические агрегаты тоже были западные. Сейчас компании ориентируются в первую очередь на отечественные решения.

По словам Александра Наймарка, они у российских разработчиков есть: «Мы, например, еще несколько лет назад, проанализировав глобальный рынок и его лучшие предложения, не смогли найти некоторые инструменты, которые бы удовлетворяли заказчика. Поэтому занимались разработкой своих продуктов, своих платформ, которые в дальнейшем обрастали разного уровня сервисами. В итоге на данный момент у нас есть собственная надежная цифровая платформа, которую мы внедряем клиентам».

Многие воспринимают цифровые платформы как что-то масштабное, сразу представляя массивные экосистемы с большой продуктовой линейкой и готовностью обеспечить бизнес любой величины самыми разными решениями, говорит директор по продвижению продуктовых решений Goodt Иван Лихачев: «Но современный рынок включает куда более тонкие типологии. И в них мы найдем, например, такое понятие, как «инструментальные цифровые платформы», на которых есть все для быстрой разработки типовых решений».

На российском рынке, переживающем большую трансформацию и уход крупных вендоров, годами строивших монолитные технологические стеки, одним из трендов будут именно такие нишевые цифровые платформы, считает эксперт: «Сейчас их все больше — да, они пока в стадии бурного роста и развития. Но именно такие платформы могут стать спасением для крупного и среднего бизнеса, у которого есть небольшие ИT-отделы и которому нужно буквально латать дыры в стеке, срочно закрывая задачи». Более того, добавляет Иван Лихачев, удачные продукты, создаваемые бизнесом на таких платформах, могут уходить в самостоятельное плавание на рынок и спасать другие бизнесы из этой же ниши: «Решения, которые можно разрабатывать на таких платформах, должны легко подстраиваться под потребности клиента и еще проще интегрироваться. Гибкость и низкая стоимость владения превыше всего». Это, отмечает он, экономит время и деньги.

Изменение экономической конъюнктуры дало мощный импульс развитию отечественных цифровых платформ, считает Павел Сварник. По его словам, российские продукты уже обладают достаточной зрелостью, чтобы автоматизировать деятельность предприятий даже с некоторой перспективой: «Внезапно сформировался рынок, который раньше был занят разработчиками из других стран, и активизировался спрос. Все это создало условия для того, чтобы компании стали активнее инвестировать в разработку цифровых платформ, так что, думаю, с учетом сегодняшней динамики у многих решений есть высокие шансы на успех».

Специалисты из группы компаний ЛАНИТ отмечают, что основные тренды на рынке цифровых платформ еще до конца не сформировались. Однако уже понятно, что через несколько лет рыночный ландшафт может полностью трансформироваться, вырастут отечественные разработчики, которые появились совсем недавно, некоторые игроки сменят позиционирование.

Между тем один из главных позитивных трендов уже обозначился и стал заметен потребителям, уверен Александр Наймарк: «Стоимость внедрения сокращается, потому что интеграторы, принимая вызов рынка, понимают, что для заказчика реализация некоей экосистемы, а не отдельного программного продукта является обязательной. Практически у каждого интегратора уже есть собственные программные средства и относительно недорогое предложение готовой цифровой платформы».

- «Информационные технологии». Приложение №53 от 29.03.2023, стр. 7

Источник: www.kommersant.ru