29 октября 1929 года одновременно с крахом Нью-Йоркской фондовой биржи в экономике США началась Великая депрессия. За несколько дней инвесторы лишились почти $30 млрд. Банки и компании страны стали разоряться, а значительная часть американцев вскоре остались без работы.

Власти Соединённых Штатов старались не вмешиваться в ситуацию и рассчитывали, что экономика сможет сама восстановиться после падения. При этом попытка поддержать национальное производство привела к распространению рецессии по всему миру. О том, как произошёл крупнейший экономический кризис XX века, — в материале RT.

С начала 1920-х годов американскую экономику охватила инвестиционная лихорадка. В погоне за быстрым заработком население и бизнес тратили все имеющиеся и кредитные деньги на покупку дорожающих ценных бумаг. Отсутствие чёткого регулирования на рынке привело к созданию одной из крупнейших финансовых пирамид за всю историю мировой экономики.

Схлопывание пузыря было лишь вопросом времени, и с 24 по 29 октября 1929 года фондовый рынок Соединённых Штатов рухнул. Последствия обвала погрузили страну в длительный экономический кризис. Именно так ровно 90 лет назад началась Великая депрессия.

Великая депрессия за 10 минут

«До краха фондового рынка экономика США стремительно росла. В стране была почти полная занятость, развивались новые отрасли и технологии. Рынок акций достигал исторических максимумов. Главной причиной этого назревающего пузыря стало искусственное удержание реальных процентных ставок ФРС и увеличение объёмов кредитов сверх нормальных уровней», — рассказал RT научный сотрудник Института Людвига фон Мизеса Марк Торнтон.

Также по теме

Финансовая перестройка: как Бреттон-Вудская валютная система изменила мировую экономику

75 лет назад страны антигитлеровской коалиции утвердили создание Бреттон-Вудской валютной системы. Доллар США был твёрдо привязан к.

По данным Национального бюро экономических исследований США, с 1920 по 1924 год ФРС понизила свою базовую ставку с 7% до 3% годовых. Такая мера традиционно стимулирует деловую активность в стране и экономический рост в целом: кредиты становятся дешевле, а внутренний спрос и объём капиталовложений растут. Начиная с сентября 1924-го по февраль 1928 года ставка Федрезерва оставалась в диапазоне 3—4% годовых.

Удешевление кредитов и улучшение условий для инвестиций спровоцировали ажиотажный неконтролируемый рост фондового рынка. Игра на бирже вошла у американцев в моду, и всё больше граждан стремились разбогатеть, став акционерами. Об этом в беседе с RT рассказал эксперт компании «Международный финансовый центр» Владимир Рожанковский.

В результате на рынке заметно увеличилось количество спекуляций, а цены на финансовые активы значительно превышали их реальную стоимость. Ситуацию усугубляло то, что в Соединённых Штатах на тот момент ещё не было чёткого законодательства по предотвращению финансовых пузырей.

«Краху предшествовал спекулятивный бум середины 1920-х годов, во время которого миллионы американцев инвестировали свои средства в акции. Растущий спрос на ценные бумаги взвинчивал цены на акции, что привлекало всё новых и новых инвесторов, желавших обогатиться на этом. Более того, для поддержки ценовой динамики американцы начали инвестировать в акции не из личных сбережений, а в кредит», — добавил эксперт.

С весны 1928 года Федрезерв начал планомерно повышать ставку, и в октябре 1929-го показатель достиг отметки 6% годовых. Как объясняют опрошенные RT аналитики, такое ужесточение монетарной политики осуществляется для того, чтобы не допустить перегрева экономики. Так, рост ставок увеличивает стоимость заимствований для американского бизнеса и снижает общую экономическую активность в стране.

По мнению Марка Торнтона, решение ФРС увеличить процентные ставки оказалось фатальным для спекулятивного фондового рынка Соединённых Штатов. Отправной точкой для будущей экономической катастрофы стало 3 сентября 1929 года: именно тогда промышленный индекс Dow Jones вырос максимально за всё время наблюдений — до 381 пункта, после чего начал постепенно снижаться.

24 октября раздался первый тревожный звонок для американской экономики — цены на акции резко обвалились. В ходе торгов на Нью-Йоркской бирже индекс Dow Jones падал на 26% — с 326 до 272 пунктов. Рынок охватила массовая паника, и за одну торговую сессию инвесторы продали почти 13 млн ценных бумаг. Этот день вошёл в историю США как «чёрный четверг».

В пятницу котировки попытались восстановиться, но уже в понедельник паника усилилась, а во вторник, 29 октября, произошёл крах Уолл-стрит. Индекс Dow Jones опрокинулся до 212 пунктов, и общие потери инвесторов достигли $30 млрд.

«За несколько дней было продано около 30 млн акций. Стоимость ценных бумаг рухнула, разоряя тем самым миллионы инвесторов. Биржевая паника привела к тому, что менее чем за неделю рынок упал почти на 40%, а его стоимость — на $30 млрд. Это больше, чем правительство США потратило за всё время Первой мировой войны», — добавил Рожанковский.

Без денег и работы

Колоссальные финансовые потери среди населения существенно снизили объёмы потребления в стране. Американские фирмы лишились возможности продавать свои товары в прежних масштабах. Компании начали сокращать объёмы производства и штат сотрудников. Таким образом, вслед за утратой денежных сбережений американцы начали массово терять работу. Об этом в интервью RT рассказал профессор финансов РЭШ Олег Шибанов.

После обвала рынка акций вместе с рядовыми гражданами лишились своих инвестиций и американские банки. Более того, беднеющее население стало активно изымать оставшиеся банковские вклады. В результате у кредитных организаций не оставалось денег для выполнения своих обязательств, что спровоцировало волну банкротств.

За первые три года Великой депрессии в США разорились 4835 банков. Суммарно на депозитах этих организаций было размещено $3,2 млрд.

«В начале Великой депрессии больше всего пострадали американские банки. Их банкротство привело к резкому сжатию кредитного предложения промышленным предприятиям, из-за чего усилились массовые увольнения», — отметил Владимир Рожанковский.

Согласно статистике Национального бюро экономических исследований США, ещё в 1929 году уровень безработицы в США составлял порядка 2%. В 1930-м показатель резко вырос до 12%, а к 1932-му достиг 25% — без работы остался каждый четвёртый американец.

«Главным ударом для экономики стала именно очень высокая безработица — выше 20%, иногда почти 25%. Это крайне плохо влияет на население, поскольку такое положение дел заметно снижает спрос, который остаётся важнейшей частью роста ВВП. Программы поддержки безработных ещё не были выстроены так, как они работали позже, и не помогали вернуть людей к работе», — отметил Олег Шибанов.

Как отмечает Марк Торнтон, закрытие предприятий и рост числа безработных повысили уровень преступности в стране. При этом дополнительно социальную напряжённость в Соединённых Штатах усиливал действовавший с 1920 года сухой закон.

«Вплоть до конца 1930-х годов уровень безработицы оставался вблизи 15%. Давление на граждан оказывал и запрет на алкоголь: цены на чёрном рынке были завышены почти в пять раз. Ситуация сопровождалась ростом числа преступлений, коррупцией и насилием. Всё это обошлось американской экономике в 5% ВВП», — добавил Торнтон.

Полное погружение

Любопытно, что на момент начала Великой депрессии в мировой экономике ещё не было такого понятия, как «валовой внутренний продукт» (ВВП). Первые измерения этого показателя были представлены почти через пять лет после краха Уолл-стрит. Так, летом 1934 года Министерство торговли США опубликовало доклад «Национальный доход, 1929—1932».

Автором документа стал американский экономист российского происхождения Саймон Кузнец. По его подсчётам, с 1929 по 1932 год объём национального дохода США обвалился более чем в два раза — с $83 млрд до $39,4 млрд.

Также по теме

Дедовский метод: могут ли страны отказаться от использования ВВП

7 июня 1934 года Министерство торговли США впервые опубликовало информацию о ВВП. Автор исследования, американский экономист.

Как позже подсчитали в американском Бюро экономического анализа, пик спада ВВП США пришёлся на 1932 год. Тогда экономика страны сократилась почти на 13%, а индекс Dow Jones проваливался до отметки 47 пунктов.

«Помимо банковского сектора, Великая депрессия также ударила по тяжёлой промышленности и сильнее всего — по сельскому хозяйству», — отмечает Марк Торнтон.

Во времена Великой депрессии аграрное производство было одним из ключевых секторов американской экономики. По состоянию на 1930 год на долю сельского хозяйства приходилось почти 22% рабочих мест и порядка 7,7% ВВП страны. Такие данные приводит Министерство сельского хозяйства США.

Между тем низкая покупательная способность населения спровоцировала падение цен на сельхозпродукцию. В результате за первые несколько лет кризиса объём производства в отрасли упал более чем в два раза. По данным Бюро экономического анализа Соединённых Штатов, с 1929 по 1932 год соответствующий показатель опустился с $13 млрд до $5,8 млрд.

Для помощи сельхозпроизводителям и американским компаниям в целом в 1930 году Соединённые Штаты приняли закон Смута — Хоули, который подразумевал повышение пошлин до 40% на импорт почти 20 тыс. наименований иностранных товаров. Предполагалось, что снижение доли зарубежной продукции на американском рынке будет стимулировать национальное производство — как промышленное, так и сельскохозяйственное. Между тем именно после принятия закона экономический кризис распространился на весь остальной мир, отмечает Марк Торнтон.

Фактически закрытие американского рынка стало ударом для европейских производителей. В результате страны — торговые партнёры Соединённых Штатов начали вводить ответные меры или вовсе прекращать сотрудничество с Вашингтоном. В конечном итоге американские компании потеряли потребителей за рубежом, и ситуация в экономике только ухудшилась.

По данным Бюро экономического анализа США, с 1929 по 1932 год американский товарооборот рухнул почти в три раза. Объём импорта уменьшился с $5,5 млрд до $1,9 млрд, а уровень экспорта — с $6 млрд до $1,9 млрд.

Политика невмешательства

После обвала фондового рынка в 1929 году ФРС начала вновь постепенно снижать процентную ставку. В декабре 1930-го показатель достиг 4,5%, в июле — 2,5%, а к 1 июня 1931 года — 1,5% годовых. Но действия регулятора уже не могли остановить развитие кризиса. Об этом RT рассказал глава отдела макроэкономического анализа Saxo Bank Кристофер Дембик.

«Усилий ФРС было недостаточно для того, чтобы восстановить доверие и оптимизм инвесторов в долгосрочной перспективе. Кроме того, бездействие правительства США усилило влияние финансового кризиса на реальную экономику», — отметил эксперт.

Руководство США придерживалось политики невмешательства и на первых этапах кризиса не принимало радикальных мер для выхода страны из депрессии. Как полагал тогда президент страны Герберт Гувер, со временем рыночная экономика должна была восстановиться самостоятельно.

«Экономическую депрессию нельзя вылечить решениями законодательной и исполнительной власти. Экономика должна сама залечить свои раны с помощью собственных «клеток» — самих производителей и потребителей», — заявлял Гувер во время обращения к нации.

Впрочем, по мере усиления кризиса администрация президента всё же решила вмешаться в процесс. В 1931 году была создана Национальная кредитная организация — фонд помощи наиболее пострадавшим банкам. В 1932 году организацию преобразовали в Финансовую корпорацию реконструкции. За счёт государственных расходов и субсидий власти начали поддерживать не только банковский сектор, но и промышленность, сельское хозяйство, а также бороться с безработицей. Вместе с тем руководство Соединённых Штатов слишком поздно приняло необходимые меры и не сумело побороть возникшую в экономике депрессию.

«Нужно понимать, что реакция реальной экономики на финансовые проблемы рынка акций оказалась сильной из-за бездействия государства. Если бы программа увеличения госрасходов и немедленного снижения ставок началась чуть раньше, непрерывного падения экономики в течение четырёх лет не произошло бы», — отметил Олег Шибанов.

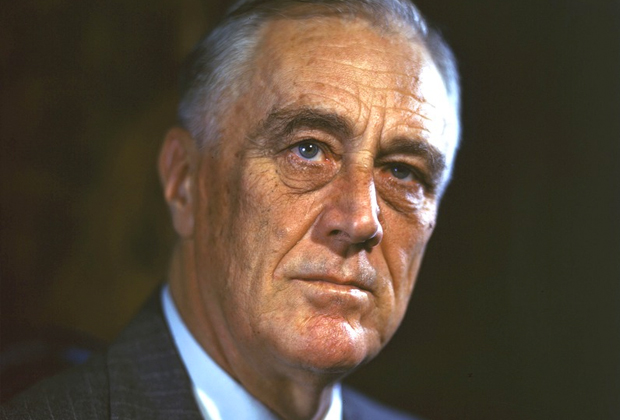

Несмотря на то что на президентских выборах 1932 года республиканец Гувер выдвигал свою кандидатуру на второй срок, обнищавшие американцы отдали свои голоса представителю демократической партии Франклину Рузвельту. Его администрация разработала экономическую программу «Новый курс», благодаря которой Соединённые Штаты начали постепенно выходить из депрессии.

Свободное плавание

Главной заслугой Рузвельта опрошенные RT эксперты считают отказ от так называемого золотого стандарта. Ранее доллар был напрямую привязан к фиксированному количеству драгметалла. Аналогичная практика действовала во всём мире. Государство могло выпускать лишь определённое количество денег, соразмерное золотым запасам страны.

В 1933 году Вашингтон отвязал доллар от золота и пустил нацвалюту в свободное плавание. В результате доллар начал резко слабеть, а производители США получили ряд торговых преимуществ. Так, американская продукция резко подешевела за рубежом, а иностранные товары значительно подорожали в Соединённых Штатах. Впоследствии другие страны тоже начали отказываться от золотого стандарта.

«В момент падения экономики нужно пытаться ей помогать через все каналы, в том числе экспортный, но он был почти недоступен во время действия золотого стандарта — все хотели бы снизить стоимость своих валют, а это невозможно. В результате сильнее всего от Великой депрессии пострадали именно страны, долго тянувшие с отказом от золотого стандарта. В первую очередь речь идёт о Франции и Бельгии — они отказались от него только примерно в 1935 году, в отличие от Великобритании, прекратившей привязку к золоту ещё в 1931-м», — отметил Шибанов.

В 1936 году году экспорт США вырос до $3 млрд, рост ВВП ускорился до 12,9%, а уровень безработицы опустился до 13%. В то же время, экономика страны по-прежнему оставалась под давлением: в 1937 году валовой внутренний продукт США увеличился лишь на 5,1%, а в 1938-м вновь снизился на 3,3%.

«Политика «Нового курса» действительно оказала некоторую помощь безработным. Но усиление регулирования и рост налогов для предпринимателей, инвесторов и капиталистов не позволяли экономике вернуться к нормальной жизни», — считает Марк Торнтон.

Как полагает Владимир Рожанковский, во многом выйти из депрессии американской экономике помогло начало Второй мировой войны. Военная помощь европейским союзникам позволила Соединённым Штатам в 1941 году нарастить экспорт до $5,5 млрд, а темпы роста ВВП — до 17,7%.

«Экономика США смогла вернуться к росту только с началом Второй мировой войны, в которой Соединённые Штаты вновь не воевали на своей территории, но использовали ленд-лизинг и залоговые кредитные линии, оказывая коммерческую поддержку своим европейским союзникам», — констатировал эксперт.

По словам Олега Шибанова, учёные смогли проанализировать причины и последствия Великой депрессии только к 1960-м годам. После этого страны всего мира начали пересматривать политику реакции своих правительств и центробанков на кризисы.

«После 1945 года в мире много раз менялись парадигмы макроэкономики, и, вероятно, можно сказать, что только в 1980-х мир пришёл к хорошему пониманию того, что и как нужно делать. С этого времени началось Великое спокойствие, которое продолжалось вплоть до 2008 года и сопровождалось низкими колебаниями экономического роста и невысокой инфляцией. И это, безусловно, следствие Великой депрессии — она очень сильно поменяла восприятие реальности, экономики и управления реакцией на шоки», — заключил Шибанов.

Источник: russian.rt.com

Унылая пора 90 лет назад случился крупнейший кризис в истории человечества. Его избежал только СССР

Цикл Отскок неизбежен

Великая депрессия — крупнейший кризис в истории человечества, изменивший представления об экономике, а также жизнь целых стран и отдельных людей. Восстанавливаться от удара пришлось почти 10 лет. С тех пор каждый спад неизменно сравнивают с событиями 1930-х годов и успокаиваются, понимая, что проблем такого масштаба удастся избежать. Идеальный шторм — в материале «Ленты.ру».

Чуть помедленнее

Крах случился 24 октября 1929 года. В тот день, более известный как «черный четверг», на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) произошла массовая распродажа: в общей сложности участники торгов избавились от 12,9 миллиона акций и облигаций, а главный индикатор того времени — промышленный индекс Dow Jones — упал на 11 процентов.

На следующий день ситуация чуть выправилась, цены пошли вверх, но эффект оказался обманчивым. За «черным четвергом» последовали «черный понедельник» и «черный вторник». К середине недели было распродано еще около 30 миллионов акций, рынок в целом потерял примерно 40 процентов стоимости, что в денежном выражении составило 30 миллиардов долларов (440 миллиардов по нынешнему курсу). Некоторые считают формальным началом Великой депрессии именно 29 октября, однако предпосылки для масштабного кризиса начали накапливаться гораздо раньше.

На протяжении нескольких предшествующих лет на американском фондовом рынке наблюдался бум: торговали не только профессиональные инвесторы — банки, страховщики, инвестиционные фонды, но и простые американцы. Из 120-миллионного населения брокерские счета имели 30 миллионов человек (в сегодняшней России они есть только у одного процента жителей). Энтузиазм во многом был вызван возросшим уровнем жизни: 1920-е считаются одним из самых успешных периодов экономики США.

Национальный доход (близкий к ВВП показатель, характеризующий стоимость созданных в стране товаров и услуг) увеличился с 32 миллиардов долларов в 1913 году до 89,7 миллиарда в 1927-м. Компании делились растущей прибылью с работниками, а те создавали спрос на товары и услуги. Исключение составляли сельское хозяйство и угольная промышленность, зато на подъеме была нефтяная отрасль — на одну только Калифорнию приходилось около четверти всей мировой добычи.

Материалы по теме:

Под откос Германия много лет тащила на себе Европу. Теперь спасать нужно ее саму

1 октября 2019

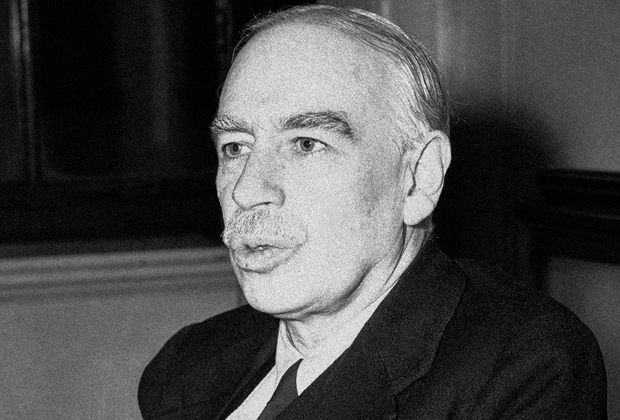

Однако подъем не мог продолжаться вечно — согласно теории цикличности экономики, за ним неизбежно следует спад. На тот момент этот принцип был мало изучен, полноценно исследовать его взялся Джон Мейнард Кейнс, чей вышедший в 1936 году труд «Общая теория занятости, процента и денег» перевернул взгляд на роль государства в экономике. В 1920-х годах не задумывавшиеся о цикличности участники рынка продолжали вкладывать растущие доходы в покупку новых активов, тем самым надувая «пузырь».

Для объяснения его природы был придуман принцип «большего дурака»: во время бурного роста инвесторы готовы тратить больше из-за уверенности в том, что смогут перепродать товар «еще большему дураку», который заплатит названную ими цену. Когда такой покупатель не находится, котировки стремительно идут вниз — «пузырь» лопается. Положение усугублялось тем, что на американских биржах (главным образом на NYSE) уже тогда была популярна маржинальная торговля — игроки брали займы у брокеров в размере, в десятки раз превышавшем их собственные средства, на покупку ценных бумаг. После начала обвала брокеры массово потребовали возврата кредитов, для чего спекулянтам пришлось избавляться от акций и облигаций — цены на них стали падать еще быстрее.

К октябрю 1929 года объем денежной массы (наличных денег в обращении и на счетах в банках) в экономике США вырос на 60 процентов по сравнению с началом десятилетия. При этом отдельные признаки скорых проблем при желании можно было заметить ранее: уже в 1926-м отмечалось падение продаж в отдельных секторах, например, в автомобильном, сокращение инвестиций компаний в производство, спад в строительстве. Пытаясь выправить положение и стимулировать кредитование, Федеральная резервная система (ФРС) планомерно снижала базовую ставку: с 6,5 процента в 1921 году до 3,5 процента в 1927-м — от нее напрямую зависит уровень банковских ставок.

Не по себе

У представителей разных экономических школ и отдельных финансистов есть дополнительные объяснения произошедшего. Многие упрекают систему золотого стандарта, основанную на фиксированных курсах валют, привязанных к золоту. Центральные банки признающих ее стран могут выпускать столько денег, сколько позволяют им собственные запасы драгоценного металла. С одной стороны, это помогает предотвращать инфляцию, с другой — в условиях растущего производства людям и предприятиям просто не хватало средств на удовлетворение своих потребностей в товарах и услугах. Не помогало и удешевление кредитов вследствие снижения ставок, вместо этого экономика столкнулась с дефляцией (падением цен), крупный бизнес терпел убытки, банкротился, а люди теряли рабочие места.

Сказался эффект Первой мировой войны, во время которой промышленность была ориентирована на оборонные заказы. После заключения Версальского мира и окончания боевых действий потребность в вооружениях и сопутствующей продукции резко снизилась. Наконец, злую шутку сыграла протекционистская политика правительства: пытаясь стимулировать местных производителей, власти вводили пошлины на импортные товары, тем самым повышая их стоимость. Зависящие от них американские компании терпели убытки, а экспортеры сталкивались с ответными мерами других стран.

Материалы по теме:

Вверх дном Мировая экономика сходит с ума. Почему она больше не будет прежней?

28 августа 2019

Первыми депрессию ощутили на себе банки и другие финансовые предприятия. Практически сразу они столкнулись с массовым оттоком средств со вкладов и счетов. Для этого им также пришлось распродавать активы, в которые были вложены деньги, и терпеть убытки (из-за того, что их рыночная стоимость сильно уступала покупной).

В первые месяцы в США обанкротилось около 16 тысяч банков, многие из них были скуплены более крупными игроками. То же случилось и с компаниями. Уцелевшие банки, сомневаясь в надежности заемщиков, перестали выдавать кредиты, в которых и без того не нуждалась ослабленная экономика.

Упавшие доходы населения вызвали падение цен и оставили без спроса практически все отрасли — особенно болезненно это было для сельского хозяйства: цены на пшеницу и хлопок упали до минимальных значений за многие десятилетия. Президент Герберт Гувер создал специальное федеральное фермерское бюро, которое должно было скупать оказавшуюся никому не нужной продукцию. Его бюджет составил 500 миллионов долларов, на которые были приобретены 250 миллионов тонн пшеницы и 1,3 миллиона кип хлопка.

По мере того как банкротились все новые предприятия, американцы лишались работы. К 1933 году безработица достигла 25 процентов — небывалого для США уровня, ВВП упал на 50 процентов. По некоторым оценкам, около половины всех детей в стране не получали необходимого питания и медицинской помощи. По Америке прокатилась волна самоубийств. Доходило до того, что сотрудники отелей, заселяя новых постояльцев, спрашивали их, собираются ли они переночевать или покончить с собой вдали от родных.

В ожидании рывка

Одними из немногих, кому Великая депрессия пошла на пользу, стали игровая и киноиндустрия. Люди мечтали уйти от проблем хотя бы в мире развлечений: популярность получила настольная игра «Монополия», позволявшая разбогатеть на грамотных сделках с недвижимостью, а сборы кинотеатров ставили рекорды. В начале 1930-х около 75 миллионов человек еженедельно ходили в кино. Тогда же у ведущих студий появилась мода на хеппи-энд.

Администрация Гувера пыталась выправить ситуацию, увеличивая расходы бюджета и госдолг, однако это сработало уже при следующем президенте — избранном в 1932 году Франклине Делано Рузвельте, который объявил политику «Нового курса». Ее главной составляющей стало создание новых рабочих мест, в основном за счет общественных работ — их курировало специально созданное одноименное управление при правительстве.

В его распоряжении оказались значительные финансовые ресурсы — вследствие отмены действия золотого стандарта на территории США Федеральная резервная система получила возможность эмитировать больше денег (позднее официальная цена золота была установлена на уровне 35 долларов за унцию). Сначала мужчины, а затем и все жители, оставшиеся без работы, строили и ремонтировали инфраструктурные объекты: школы, больницы, дамбы, дороги. Особое внимание уделялось молодежи, которой в силу возраста не хватало опыта и квалификации, чтобы устроиться на работу. Во время Великой депрессии были возведены некоторые знаковые объекты: мост Золотые Ворота в Сан-Франциско, Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке.

Материалы по теме:

Европейский централ Когда-то она спасла Францию от кризиса. Теперь в ее руках все деньги Европы

18 июля 2019

ФРС девальвировала доллар, что дало преимущество американским экспортерам, сделав их продукцию дешевле и конкурентнее на зарубежных рынках. Крупнейшие банки получили кредиты и субсидии, которые вливали в экономику. Создание Управления восстановления промышленности и принятие сразу нескольких законов о труде позволило снизить безработицу. Среди прочего, было запрещено удлинять рабочий день и снижать минимальную зарплату. Предприниматели не могли увеличивать собственную выгоду за счет ухудшения положения работников.

Была создана единая пенсионная система, гарантировавшая всем американцам обеспечение после 65 лет. Наполнялась она за счет отчислений работодателей. Также появилась система страхования вкладов и был принят закон Гласса — Стиголла (по фамилиям авторов), на долгие годы определивший правила работы банков.

Он запрещал одним и тем же организациям заниматься выдачей кредитов и торговлей ценными бумагами. В результате банки были разделены на коммерческие и инвестиционные, главной функцией вторых стало привлечение финансирования для бизнеса через выпуск акций и облигаций и их размещение на бирже. Правило было отменено только в 1999 году, однако появившиеся благодаря ему инвестбанки продолжают работать как самостоятельные единицы и поныне.

В порядке исключения

Все эти меры позволили преодолеть острую фазу кризиса уже к концу 1933 года. Хотя многие экономисты считают, что он продолжался вплоть до 1939-го — тогда «на выручку» пришла Вторая мировая война, снова создавшая спрос на вооружения, а чуть позже — на товары для поставок по ленд-лизу. При этом действия Рузвельта до сих пор воспринимаются как ошибочные или как минимум спорные.

Новый курс серьезно ослабил конкуренцию, которую потом пришлось отстраивать заново. В 1937 году расходы бюджета были резко сокращены, что погрузило страну в новую рецессию. Согласно одной из версий, без президентских мер из Великой депрессии удалось бы выйти на пять лет раньше.

Материалы по теме:

Жажда наживы Как большие зарплаты начальников приводят компании к краху

9 мая 2019

Кризис затронул не только США, но и другие страны мира — уже тогда набирала оборот глобализация. Падение спроса со стороны американских покупателей сильно ударило по их главным поставщикам, объем мировой торговли сократился на две трети. Так, в Великобритании понесла убытки угольная и металлургическая промышленность. Больше других пострадала Германия, вынужденная выплачивать репарации победителям по итогам Первой мировой войны — в начале 1930-х годов их было решено приостановить. Высокий уровень безработицы, галопирующая инфляция (достигавшая десятков тысяч процентов годовых), еще больший спад производства из-за неспособности других европейских стран продолжать инвестиции в немецкую экономику привели к разочарованию населения в парламентской демократии и подъему Национал-социалистической партии во главе с Адольфом Гитлером.

Едва ли не единственным исключением стал СССР, руководство которого с 1925 года проводило курс на индустриализацию. Правительство вкладывало миллиарды рублей в обновление производственных мощностей, строительство заводов и инфраструктуры. К 1937-му объем промышленной продукции в Советском Союзе составил 429 процентов от уровня 1929 года (против 104 процентов в среднем на Западе). Доля страны в мировом рынке достигла 10 процентов.

По сегодняшний день Великая депрессия остается самым разрушительным и продолжительным экономическим кризисом в истории. Однако помимо негативных последствий она принесла позитивные сдвиги — страны по всему миру получили неоценимый опыт и научились заранее предупреждать спады. Идеи Кейнса отразились в названной в его честь экономической политике — кейнсианстве.

На протяжении десятилетий она оставалась базовой в капиталистическом мире. Согласно ей, государство обязано поддерживать спрос и занятость населения через стимулирующую политику: снижение ставок, выдачу кредитов и субсидий, создание рабочих мест в госсекторе. При этом следует избегать «перегрева» экономики: сознательно тормозить рост, не допуская появления новых «пузырей».

Материалы по теме:

Народно-денежная масса Эти страны могут разбогатеть на своих бедняках. Среди них — Россия

2 апреля 2019

Именно эти принципы применялись во время последнего на данный момент глобального кризиса 2008-2009 годов. К ним добавилась практика количественного смягчения — ФРС закупала государственные облигации, чтобы наполнить экономику деньгами и снизить ставки по кредитам. То же самое сейчас делает Европейский центробанк: другие инструменты не действуют, поскольку ставки в евро уже давно находятся на минимальном уровне, доходность госдолга многих стран стала отрицательной, а некоторые банки просят доплатить за размещенный вклад. Ситуация грозит обернуться полномасштабной рецессией, и экономисты (к которым присоединился президент США Дональд Трамп) советуют идти по пути Рузвельта — увеличивать расходы, не бояться залезать в долги ради вложений в нуждающиеся в деньгах отрасли.

Один из главных выводов, сделанных мировым сообществом по итогам Великой депрессии, — неизбежность кризисов и спадов. В наше время они воспринимаются без панических настроений, что помогает преодолевать их.

Источник: lenta.ru

Что такое Великая депрессия. Объясняем простыми словами

Великая депрессия — худший экономический спад в истории индустриально развитых стран, который продолжался с 1929 по 1939 год.

Приведшая к катастрофическим последствиям Великая депрессия началась с краха американского фондового рынка в октябре 1929 года. Уолл-стрит охватила паника, миллионы инвесторов оказались разорены.

Обвал на бирже был вызван сочетанием факторов. Производство начало сокращаться, безработица — расти, а население было перекредитовано. Рынок акций оказался перегрет: стоимость ценных бумаг заметно превышала их экономически оправданную цену.

24 октября 1929 года инвесторы начали массово продавать акции. Тот день вошёл в историю как «чёрный четверг». Вскоре последовал и «чёрный вторник» (29 октября) — продолжение панической распродажи.

Катастрофа на фондовом рынке потянула за собой промышленность. Фабрики и заводы замедлили производство, понизили зарплаты и начали увольнять рабочих. Покупательная способность снизилась, а закредитованность населения, напротив, выросла.

К 1933 году, когда Великая депрессия достигла своего пика, без работы остались около 15 млн американцев, а почти половина банков страны рухнула.

Кризис быстро стал мировым — кроме США, от него серьёзно пострадали Великобритания, Франция, Германия и другие страны.

Примеры употребления на «Секрете»

«По словам Грэнтэма, сейчас на рынке акций творится настоящее безумие и по ряду признаков новый пузырь превзойдёт Великую депрессию 1929 года и ипотечный кризис 2008 года. В числе симптомов инвестор назвал «мемные» акции и криптовалюту».

(Из новости 2021 года о предсказанном Америке экономическом кризисе.)

«Реализацию нацпроектов в России можно сравнить с мерами, которые помогли США выйти из Великой депрессии 1930-х годов, считает глава ВТБ Андрей Костин. Он признал, что нацпроекты медленно запускаются, но не видит в этом ничего страшного».

(Из новости 2020 года о национальных проектах, стимулирующих рост экономики.)

Нюансы

Специалисты до сих пор не пришли к единому мнению о том, что вызвало Великую депрессию. Одни утверждают, что причиной стал биржевой крах, другие же считают его скорее следствием процессов, которые уже проходили в экономике.

Преодоление последствий Великой депрессии заняло немало времени. Экономики многих стран, затронутые кризисом, начали приходить в себя к 1933 году, но в большинстве случаев процесс восстановления полностью завершился лишь к концу 30-х или началу 40-х. В США финальной точкой Великой депрессии обычно называют 1939 год.

Покончить с кризисом помог отказ от золотого стандарта, в результате которого страны смогли пополнить свои денежные запасы, что, в свою очередь, оживило экономику, позволило больше тратить, кредитовать и инвестировать. Кроме того, свою роль сыграли правительственные программы, такие как «Новый курс» в США, стимулировавший производство.

Депрессия выпала на два срока президента США Франклина Рузвельта, для борьбы с рецессией он предпринял ряд мер, среди которых реформа по восстановлению банковской системы, закон о борьбе с безработицей (создана Федеральная служба занятости). Также Рузвельт ввёл мораторий на взыскание задолженности с фермеров, а кредиты потерявших работу людей списали за счёт государственных средств.

Наконец, серьёзное увеличение военных расходов в преддверии Второй мировой войны также оказало оздоровительный эффект — оборонные заказы требовали большого числа рабочих рук и в итоге привели к снижению безработицы.

Факт

Во время Великой депрессии в Штатах обычным явлением стали очереди за хлебом, огромное количество бездомных в городах и бесплатные столовые для тех, у кого нет денег даже на еду. По всей стране стали появляться целые поселения из палаток и лачуг, где ютились люди, оставшиеся без крыши над головой. Поселения называли «Гувервиллями» — в честь тогдашнего президента США Герберта Гувера, которого многие обвиняли в неспособности справиться с кризисом.

Источник: secretmag.ru