Филатова, Н. И. Собственность и формы предпринимательской деятельности в условиях рынка / Н. И. Филатова, Т. Д. Канищева. — Текст : непосредственный // Инновационная экономика : материалы II Междунар. науч. конф. (г. Казань, октябрь 2015 г.). — Казань : Бук, 2015. — С. 1-3. — URL: https://moluch.ru/conf/econ/archive/170/8741/ (дата обращения: 03.06.2023).

В экономике большинства постсоциалистических стран до реформ доминировала государственная собственность. В современных условиях продуктивной является та система, где существует многообразие форм собственности. Из этого следует, что страны, проводящие экономические реформы, ориентированы на переход к системе, которая сочетала бы в себе частную, государственную и смешанную формы собственности [2].

Трансформация собственности — это, безусловно, процесс сложный. На нынешнем этапе экономической реформы, например для России первоочередной задачей является приватизация объектов собственности. Наряду с этим, особое значение приобрело использование тех форм приватизации, которые способствуют повышению эффективности предпринимательской деятельности [3].

Лекция 6.1. Собственность. Формы и виды

Итак, собственность представляет собой неразрывное единство экономики и права, поэтому и предприятие всегда имеет экономическую и юридическую формы. Многообразие форм собственности является основой для создания различных организационно-правовых форм предприятий [5].

Следует подчеркнуть, что наиболее предпочтительной формой хозяйствования в условиях рыночных отношений является акционерная. Она имеет ряд таких преимуществ как централизация капитала акционеров, слияние личных и коллективных интересов трудящихся, участие каждого работника в управлении делами предприятия, возможность получения акционерами дополнительных материальных стимулов, и др.

Не следует забывать и о роли малого предпринимательства. Малые предприятия, как предпринимательские структуры, зависимые от рынка, нуждаются в разносторонней поддержке. Малые предприятия создают благоприятные условия для оздоровления экономики. Развивается конкурентная сфера, идёт насыщение рынка товарами и услугами, а также создаются дополнительные рабочие места [4].

Главной проблемой совершенствования системы собственности является формирование таких форм реализации прав собственности, которые бы отвечали не только принципам социальной справедливости, но и в то же время максимально способствовали развитию экономики.

Государство регулирует функционирование организационно-правовых форм с помощью финансовых программ и государственных капиталовложений, а также проводя антимонопольную политику, приостанавливая чрезмерную концентрацию производства [6].

Россия — достаточно сильное, обеспеченное практически всеми ресурсами государство. Благодаря высокой ресурсообеспеченности, а также техническим возможностям, страна способна развиваться со значительными темпами.

Переход России к рынку — очень сложный и длительный процесс. Чтобы создать национальную структуру своей экономики, адекватную рыночным требованиям, Россия должна пройти долгий путь определения своих приоритетов на всех уровнях общества и хозяйства. Ведь она должна не просто включиться в современную мировую экономику, а именно спрогнозировать свою роль и место в мировом разделении труда [9].

Обществознание 8 класс : Формы собственности

Представляя свои новые разработки на рынке, спрос на продукцию России увеличивается. Государство не стоит на месте. Постоянно, благодаря ученым, происходят те или иные открытия в различных областях. Все это делает Россию белее конкурентоспособной державой.

Пройдет еще немало лет до того, как появятся результаты реформ Российской экономики. Для этого все россияне должны осознать всю сложность нынешней ситуации и приложить все усилия, чтобы реформы осуществлялись в интересах всего населения России, в интересах каждого из нас, а не для узких структур.

Ведь переход к рынку является показателем демократизации России. Это предоставляет свободу экономической деятельности каждому человеку.

Главным условием эффективного функционирования современной рыночной экономики является многообразие форм собственности на факторы производства.

Под предпринимательством понимается деятельность, осуществляемая частными лицами, предприятиями или организациями по производству, оказанию услуг, приобретению и продаже товаров в обмен на другие товары или деньги к взаимной выгоде [10].

Субъектом предпринимательства могут быть как отдельные частные лица, так и объединения партнеров. Для формирования предпринимательства необходимо создать определенные экономические, социальные и правовые условия.

В России предпринимательство возникло и стало широко распространяться в XVII—XVIII вв. Наибольшее развитие оно получило в годы правления Петра I. В 90-е годы XIX в. в России предпринимательство становится массовым явлением.

Развитие предпринимательства в России имеет огромное значение для страны. Причины возникновения предпринимательства в России могут быть самыми разнообразными. Изначально предпринимательство проявлялось в торговой форме, в виде различных промыслов.

Время не стояло на месте. Благодаря реформам осуществлялись преобразования практически во всех сферах жизнедеятельности. Процессы, происходящие долгое время в стране, не могли не затронуть и предпринимательство. Оно также получило соответствующие изменения. Предпринимательство стало развиваться, в дальнейшем классифицируется как малое, среднее и крупное [11].

Различные виды предпринимательства способны адаптироваться к изменяющимся условиям, при всем этом удовлетворяя практически все потребности живущего в стране населения. Предпринимательство обладает широким спектром услуг.

В условиях постиндустриального развития предпринимательство сильнее охватывает сферу финансов и научной деятельности. Это способствует реализации инновационной функции, которая ориентирована на дальнейшую перспективу, а также стратегические решения.

Важнейшей задачей предпринимательства становится не приспособление к меняющимся условиям, а способность преобразовать непосредственно свои условия хозяйствования. Также необходимо оценивать перспективы общественного развития. Следовательно, трансформируется цель предпринимательской деятельности.

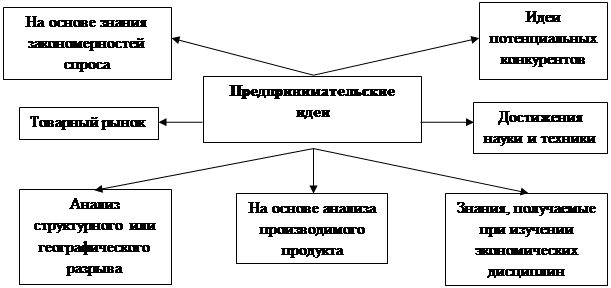

Главным считается максимизация прибыли, обеспечение финансовой устойчивости предпринимательской организации. Таким образом, по мере эволюции предпринимательства изменяется как экономическая, так и социальная значимость, появляются различные его идеи (рис. 1).

|

Источник: moluch.ru

2.2. Выбор правовых форм собственности для малого предприятия

Положения вышеназванного Закона базируются на определении субъектов предпринимательской деятельности физических и юридических лиц, установленном в ГК РФ. Согласно ГК РФ (ст. 10; 23; 24) предусмотрено ведение предпринимательской деятельности физическими лицами (граждане) без образования юридического лица.

В частности, отмечается: • гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического лица в качестве индивидуального предпринимателя с момента государственной регистрации его в этом качестве, а также создавать юридические лица самостоятельно или совместно с другими лицами; • гражданин отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом; • глава фермерского хозяйства, осуществляющего деятельность без образования юридического лица, признается предпринимателем с момента государственной регистрации хозяйства; • к предпринимательской деятельности, осуществляемой без образования юридического лица, применяются правила, регулирующие деятельность юридических лиц; • индивидуальный предприниматель может быть признан банкротом по решению суда. Другим субъектом предпринимательства являются юридические лица (предприятия).

Предприятие — самостоятельный хозяйствующий субъект с правами юридического лица, создаваемого для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг в целях удовлетворения потребностей рынка, получения прибыли или осуществления специально значимых функций. Одним из важных отличий малых предприятий от средних и крупных состоит в том, что они являются коммерческими организациями.

Поэтому их основная цель независимо от вида деятельности — получение прибыли. Современное законодательство определяет основные признаки предприятия, как юридического лица.

Юридическим лицом признается организация, которая: •имеет обособленное имущество (в собственности, в хозяйственном ведении; в отраслевом управлении); •отвечает имуществом по своим обязательствам; •может от своего имени приобретать имущественные и личные неимущественные права; •может нести обязанности; •может быть истцом и ответчиком в суде; •имеет самостоятельный баланс или смету. В соответствии с ГК РФ гл.

4 предприятия могут быть созданы в различных организационно-правовых формах (ОПФ). Под организационно-правовой формой юридического лица понимается юридически закрепленная форма собственности, способ формирования капитала, распределение результатов деятельности, а также способ ответственности за них.

Согласно ГК РФ юридические лица, являющиеся коммерческими организациями, могут создаваться в форме хозяйственных товариществ и обществ, производственных кооперативов, государственных и муниципальных предприятий. Различные формы юридических лиц во многом отличаются друг от друга.

Перед учредителями малых предприятий возникает проблема выбора ОПФ, которая в наибольшей степени отвечает их интересам и возможностям. Поскольку субъекты малого предпринимательства являются коммерческими организациями, то есть необходимость подробного их рассмотрения.

Выбор организационно-правовых форм зависит от ряда факторов, которые условно можно подразделить на общие и индивидуальные. К общим факторам относят: •вид деятельности (производство, строительство, торговля и т.д.); •намечаемые объемы деятельности (они зависят от состояния деятельности фирм-конкурентов на рынке); •число учредителей; •правовое регулирование предприятий (налогообложение, механизм распределения доходов и т.д.); •преимущества и недостатки различных организационно-правовых форм хозяйствования.

К индивидуальным факторам относят: •величина первоначального капитала; •уровень профессиональной подготовки работников; •отношение учредителей к хозяйственным рискам и личной имущественной ответственности по обязательствам; •форма распределения прибыли и т.д. Выбор формы предпринимательства определяет порядок передачи права собственности, функционирование и управление предприятием, ведение бухгалтерской и статистической отчетности.

Эти вопросы должны быть предусмотрены в учредительных документах. Малые предприятия во всех отраслях деятельности чаще всего являются производственными кооперативами, хозяйственными товариществами, закрытыми акционерными обществами или обществами с ограниченной ответственностью (ООО).

Они создаются физическими и юридическими лицами, путем объединения имущественных, денежных и иных взносов. Отечественный опыт показывает преимущества и недостатки одних форм по сравнению с другими.

Производственный кооператив – это добровольное объединение граждан, основанное на совместном членстве для производственной или иной хозяйственной деятельности посредством их личного трудового или иного участия и объединении его членами (участниками) имущественных паевых взносов. Деятельность производственных кооперативов регулируется ГК РФ и Федеральным законом «О производственных кооперативах» от 08.05.1996 г. № 41-ФЗ с изменениями на 21.03.2002 г. В производственном кооперативе не ограничивается максимальное число членов кооператива, определена лишь минимальная численность (не менее 5).

Законодательством определены равные права членов кооператива в управлении, т.к. каждый имеет только один голос и предполагается личное участие в деятельности кооператива. Каждый член кооператива несет ограниченную субсидиарную ответственность по долгам кооператива. Прибыль и имущество после ликвидации распределяется в соответствии с трудовым участием членов кооператива.

Это материально заинтересовывает членов кооператива в добросовестном отношении к труду. Кооперативы распространены во многих сферах экономики, особенно в сельском хозяйстве и торговле. Привлекательность кооперативных предприятий определяется ещё и демократическим характером их внутренней организации и управления.

Правовое положение хозяйственных товариществ регламентируется статьями 66-81 ГК РФ. Хозяйственным товариществом признается коммерческая организация с разделением на доли (вклады) учредителей (участников) уставным (складочным) капиталом. Участниками хозяйственных товариществ могут быть индивидуальные предприниматели и (или) коммерческие организации.

Имущество, созданное за счет вкладов учредителей, а также произведенное и приобретенное в процессе его деятельности, принадлежит ему на праве собственности. Преимуществами товарищества являются аккумулирование средств в относительно короткие сроки и возможность за счет средств вкладчиков увеличивать капитал.

Члены товарищества имеют право заниматься предпринимательской деятельностью, они несут полную и солидарную ответственность по обязательствам организации. Управление хозяйственным товариществом требует высокого уровня доверия между его членами, т.к. осуществляется по общему согласию его участников.

Правовое положение обществ с ограниченной ответственностью регламентируется статьями 87-94 ГК РФ и Федеральным законом от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» с изменениями на 21.03.2002 г. Обществом с ограниченной ответственностью признается учрежденное одним или несколькими лицами хозяйственное общество, уставный капитал которого разделен на доли определенных в учредительных документах размеров. Участники общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов.

Этим общество отличается от полного товарищества, поскольку ответственность по долгам несет само общество, а не его создатель, который таким образом выводит из-под ответственности другое свое имущество, которое не внесено им в имущество общества. Общество может быть создано гражданами и юридическими лицами, причем допускается создание ООО одним лицом; исключение составляет другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица.

Уставный капитал не может быть меньше величины, установленной законодательством (100-кратный размер минимальной оплаты труда). Законодательством определено также максимальное число членов ООО-50 человек.

Данная ОПФ позволяет быстро аккумулировать средства, однако в виду ограниченной ответственности членов общества по обязательствам организации снижается привлекательность для кредиторов. Для привлечения внешних источников финансирования при создании предприятия оптимально применение такой ОПФ как общество с дополнительной ответственностью.

В обществе с дополнительной ответственностью участники солидарно несут субсидиарную ответственность по его обязательствам своим имуществом в одинаковом для всех кратном размере к стоимости их вкладов. Одной из организационно-правовых форм коммерческих организаций является акционерное общество (АО).

Правовое положение АО и права и обязанности акционеров определяется ГК РФ и Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ с изменениями на 31.10.2002 г. В соответствии со статьей 96 ГК РФ акционерным обществом признается общество, уставный капитал которого разделен на определенное число акций. Участники акционерного общества (акционеры) не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества в пределах стоимости принадлежащих им акций.

Акционерные общества могут быть закрытыми (ЗАО) и открытыми (ОАО). Различия заключаются в порядке выпуска и распространения акций и минимальных размерах уставного капитала. Для создания ОАО определен минимальный размер уставного капитала 1000 МРОТ и неограниченное число участников, что нехарактерно для малых предприятий.

Для малых предприятий приемлема форма закрытого акционерного общества, т. к. доступен размер уставного капитала определенный Законом не менее 100 МРОТ. Преимуществом ЗАО является небольшая численность учредителей (до 50 человек), распространение акций лишь между членами трудового коллектива, что позволяет повысить эффективность управления хозяйственной деятельностью и ответственность за результаты труда.

Закрытое акционерное общество может быть преобразовано в общество с ограниченной ответственностью или в производственный кооператив. Субъекты малого предпринимательства могут создавать объединения в форме ассоциаций и союзов по отраслевому, межотраслевому, региональному и прочим признакам. Ассоциации и союзы являются некоммерческими организациями, и деятельность их направлена на: •организационное, методическое, консультационное и информационное содействие членам объединения в совершенствовании производственной деятельности, внедрении новой техники и технологии; •содействие в совершенствовании системы отбора, подготовки и повышения квалификации персонала; содействие в организации и развитии делового сотрудничества с отечественными и зарубежными предприятиями и организациями. Объединение субъектов малого предпринимательства сохраняет свою самостоятельность, осуществляют консультационные и экспертные услуги органам власти при разработке и реализации Комплексных программ по развитию малого предпринимательства в стране.

Ограничение

Для продолжения скачивания необходимо пройти капчу:

Источник: studfile.net

Понятие собственности. Структура отношений присвоения. Собственность и формы предпринимательской деятельности в современной рф. Понятие малого бизнеса.

Со́бственность —исторически развивающиеся общественные отношения по поводу распределения (присвоения), описывающие принадлежность субъекту, у которого имеется исключительное право на распоряжение, владение и пользование объектом собственности. Совокупность вещей, принадлежащих данному субъекту (собственнику), составляет имущество соответствующего лица, поэтому отношения собственности называются также имущественными отношениями.

Имущество — непосредственно сам объект собственности, само имущество, принадлежащее кому-либо на праве собственности. Можно выделить два типа собственности: частную и государственную При частной собственности одно лицо или семья является собственником имущества, ресурсов или факторов производства, имущество передается по наследству или реализуется на рынке.

Частная собственность подразделяется на:трудовую и нетрудовую Трудовая собственность формируется за счет заработной платы, предпринимательской деятельности, доходов от средств вложенных в акции, облигации, кредитные учреждения. формирования, в том числе законные и противоправные, легальные и нелегальные. Государственная собственность представляет собой форму частной собственности, при которой субъектом собственности выступает государство.

Становление ее шло на базе государственной феодальной собственности.Она существует в различных формах. Это — собственность на земельные угодья; фискальные монополии (соляная, табачная, спиртовая, спичечная и т.д.); «казенные» предприятия (государственные типографии, пивоваренные заводы, предприятия, обслуживающие вооруженные силы); железнодорожный транспорт, почта, телеграф, радио, телевидение; к государственной собственности относится вся муниципальная собственность, а также значительная часть акционерной.

Предпринима́тельство — самостоятельная, осуществляемая на свой риск экономическая деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом и/или нематериальными активами, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке[1]. Эффективность предпринимательской деятельности может оцениваться не только размерами полученной прибыли, но и изменением стоимости бизнесаПредпринимательская деятельность — это, прежде всего интеллектуальная деятельность энергичного и инициативного человека, который, владея какими-либо материальными ценностями, использует их для организации бизнеса.

Извлекая пользу для самого себя, предприниматель действует на благо общества.Различают следующие виды предпринимательства:- производственное,-коммерческо-торговое,-финансово-кредитное,-посредническое,-страховое.Производственное предпринимательство Предпринимательство называется производственным, если сам предприниматель непосредственным образом, используя в качестве факторов орудия и предметы труда, производит продукцию, товары, услуги, работы, информацию, духовные ценности для последующей реализации (продажи) потребителям, покупателям, торговым организациям. Коммерческое (торговое) предпринимательство.

Производственный бизнес тесно связан с бизнесом в сфере обращения. Ведь произведённые товары надо продавать или обменивать на другие товары. Высокими темпами развивается коммерческо-торговое предпринимательство, как основной второй вид российского предпринимательства.Финансово-кредитное предпринимательство. Финансовое предпринимательство.

Это особая форма коммерческого предпринимательства, в котором в качестве предмета купли-продажи выступают валютные ценности, национальные деньги (российский рубль) и ценные бумаги (акции, облигации и др.), продаваемые предпринимателем покупателю или предоставляемые ему в кредит. Посредническое предпринимательство Посредничеством называют предпринимательство, в котором предприниматель сам не производит и не продает товар, а выступает в роли посредника, связующего гнезда в процессе товарного обмена, в товарно- денежных операциях. Страховое предпринимательство. Страховое предпринимательство заключается в том, что предприниматель в соответствии с законодательством и договором гарантирует страхователю возмещение ущерба в результате непредвиденного бедствия потери имущества, ценностей, здоровья, жизни и других видов потерь за определенную плату при заключении договора страхования.

Понятие собственности. Структура отношений присвоения. Собственность и формы предпринимательской деятельности в современной РФ. Понятие малого бизнеса.

Собственность как экономическая категория – это отношения междулюдьми по поводу присвоения благ. Собственность бывает индивидуаль-ная и групповая.Структура отношений присвоения. Распоряжение – полное монопольное присвоение (соб-ственник может все). Владение – аренда, наем, не пол-ное присвоение.

Пользование – человек присваивает результат, полученный от использования не своей собственности. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности, допустимые в РФ: предприниматель без юридического лица (ПБОЮЛ), хозяйственные товарищества (ПТ – полное товарищест-во, ТНВ – товарищество на вере), хоз. общества (ООО – общество с ограниченной ответственностью, ОДО – общество с дополнительной ответственностью, АОЗТ – акционерное общество закрытого типа, АООТ — акцио-нерное общество открытого типа), производственные кооперативы (ПК, артель), унитарное муниципальное предприятие.Понятие малого бизнеса – колич.хар-ка, а не его юридич. форма. Основной критерий – кол-во занятых (в промыш. – до 100 человек, строит., транс-порт, опт. торг., с/х – до 60, не производственная сфера до 50). Доля капитала, принадлеж. 1 юридич. лицу не должна превышать 20 %.

Экономические формы реализации собственности – все виды доходов, прибыль, процент, рента, заработная плата, различного рода льготы и стимулирующие фонды. Величины этих форм реализации собственности являются критерием ее эффективного или неэффективного экономического использования.

Формы собственности — в РФ — признанные и гарантированные Конституцией равноправные формы собственности:

— государственная собственность;

— муниципальная собственность;

— частная собственность;

ТИПЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА — виды организации предпринимательской деятельности в зависимости от формы собственности и методов хозяйствования, например, малый бизнес при частной собственности на средства производства или их аренде, совместное предпринимательство, корпоративное предпринимательство на основе акционерного капитала.

Разгосударствление — процесс изменения государственной формы собственности на другие формы, переход от тотальной государственной экономики к экономике смешанной, многоукладной. Переход государственной собственности в руки отдельных граждан, коллективов физических и юридических лиц, а также формирование различных форм собственности.

ПРИВАТИЗАЦИЯ — процесс разгосударствления собственности на средства производства, имущество, жилье, землю, природные ресурсы.

ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ — одна из основных форм собственности на землю, недвижимость, средства производства, деньги и ценные бумаги, рабочую силу, разнообразные товары, интеллектуальный продукт, заключающаяся в том, что эти объекты собственности принадлежат частным лицам, индивидуумам, семьям, группам лиц. К частной принято относить как индивидуальную, так и корпоративную, акционерную, негосударственную собственность.

ДОЛЕВАЯ СОБСТВЕННОСТЬ — часть доходов, имущества, других ценностей, на которую вправе претендовать один из участников общего дела, коллективных собственников, наследников.

СУЩНОСТЬ, ФУНКЦИИ И МЕХАНИЗМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЫНКА. ПОНЯТИЕ РЫНКА. ФУНКЦИИ РЫНКА. РОЛЬ КОНКУРЕНЦИИ В РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ. ТИПЫ РЫНОЧНЫХ СТРУКТУР.

МЕХАНИЗМ УСТАНОВЛЕНИЯ РЫНОЧНОГО РАВНОВЕСИЯ ЧЕРЕЗ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ. РЫНОЧНЫЕ ПРИНЦИПЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ. ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ. АЛГОРИТМ ФОРМИРОВАНИЯ РЫНОЧНОЙ ЦЕНЫ.

Натуральное хозяйство – тип хозяйственных отношений, при которых продукты труда производятся для удовлетворения потребностей самих производителей. С развитием общественного разделения труда натуральное хозяйство вытесняется товарным хозяйством.

Товарное хозяйство – тип хозяйственных отношений, при которых производство ориентировано на рынок, а связь производителей и потребителей осуществляется через куплю-продажу товаров.

«Невидимая рука рынка» – термин, ведущий свое происхождение от А. Смита и означающий рыночный механизм саморегулирования экономики. Согласно утверждению Смита, в экономике свободного рынка отдельные индивиды, руководствуясь собственными интересами, направляются как бы невидимой рукой рынка и их действия поневоле обеспечивают осуществление интересов других людей и общества в целом.

Типы рынков:

Свободный рынок – рынок, на котором цены устанавливаются только согласно спросу и предложению, независимо от влияния каких-либо внешних факторов.

Стихийный рынок – характеризуется неограниченной свободой его контрагентов.

Организованный рынок – цивилизованный рынок, на котором поведение контрагентов ограничено рамками дозволенного. Формами организованного рынка выступают оптовая и розничная торговли, биржи, аукционы.

- товарный рынок (рынок товаров и услуг);

- финансовый рынок (рынок ценных бумаг);

- рынок труда.

Кроме того, рынки делятся на:

- внутренние (национальные);

- международные.

Олигополия – ситуация на рынке, при которой небольшое число достаточно крупных продавцов противостоит массе относительно мелких покупателей и на каждого продавца приходится существенная часть общего предложения на рынке.

Монополия – ситуация на рынке, когда фирма, называемая “монополистом”, полностью контролирует предложение определенного блага (товара или услуги) и для покупателя не существует более или менее близкого взаимозаменяемого с ним блага.

Монопсония – ситуация на рынке, когда фирма (или другая организация), называемая “монопсонистом”, полностью контролирует спрос на определенное благо (товар или услугу), являясь единственным возможным его покупателем.

Рынок продавца – ситуация на рынке, при которой величина спроса на товар со стороны покупателей, представленных на рынке, превышает величину предложения данного товара со стороны продавцов, что обычно ведет к росту цены.

Рынок покупателя – ситуация на рынке, при которой величина предложения товара со стороны продавцов, представленных на рынке, превышает величину спроса на данный товар со стороны покупателей, что обычно ведет к снижению цены.

Внешний рынок – совокупность зарубежных рынков по отношению к рынку данного государства. Все внешние (по отношению к данному) национальные рынки взаимодействую как между собой, так и с мировым рынком в целом.

Рынок факторов производства – рынок, на котором происходит купля-продажа факторов производства (рынок труда, капитала, земли).

Рынок — совокупность социально — экономических отношений продавцов и покупателей; обмен, организованный по законам товарного производства.

Под сбытом продукции предприятия понимается количество товара, которое предприятие может реализовать на рынке в определенный период времени. При планировании сбыта необходимо оценить спрос на рынке и оценить, какие факторы влияют на величину спроса (качество, упаковка, реклама, цена других товаров, экономические факторы). Параметры воздействия на сбыт – факторы, на которые предприятие в состоянии оказать непосредственное воздействие. Делятся на 2 группы: исходные параметры (цена, качество, упаковка, ассортимент), дополнительные (контактные) параметры (реклама, деятельность продавцов и торговых агентов).

Рынок выполняет распределительную, стимулирующую и дифференцирующую функции.

К субъектам рынка можно отнести покупателей, продавцов, конкурентов. Центральное место занимают покупатели, их отношения к предприятию и к товару. В зависимости от отношения к предприятию и товару можно выделить 2 группы рынков:

— Однородный рынок – рынок, на котором для отдельного покупателя не имеет значения у кого из продавцов он купит нужный товар. Главный критерий выбора продавца –цена.

— Неоднородный рынок – рынок, на котором отдельный покупатель отдает предпочтение кому-то из продавцов или товару конкретного продавца.

В зависимости от количества продавцов и покупателей на рынке, рынки классифицируют на:

1. Рынок чистой конкуренции – относится к однородным рынкам, на нем много покупателей и продавцов. Для покупателя не имеет значения у кого он покупает товар, рыночная цена формируется при взаимодействии спроса и предложения.

2. Рынок абсолютной монополии – рынок, на котором 1 продавец. Ситуация, когда не имеется аналогичных заменителей продукта. Противоположен чистой конкуренции. Имеет высокий входной барьер и полный контроль над ценами. Бывает естественная монополия (газ) и искусственная.

3. Олигополия – несколько достаточно крупных продавцов и много покупателей. Производят практически одинаковую или частично дифференцированную продукцию. Полный контроль над объемом предложения плюс частичный — над ценами.

4. Монополистическая конкуренция – действует много продавцов, предлагающих свой товар. Здесь есть элементы монополии и элементы чистой конкуренции. Предприятия способны целиком или значительно видоизменять свою продукцию. Сосредоточивают свое внимание на различных отдельных сегментах рынка.

Конкуренция – соперничество, борьба на рынках. Выражается в состязательности за максимизацию прибыли, за улучшение имущественного и социального положения. Выживают сильнейшие, эффективные предприятия. Конкуренция работает в интересах потребителя, выделяя на рынке что, сколько, когда и какого качества продавать. Выделяют ценовую и неценовую конкуренцию.

Спрос – то количество товара, которое желает и может приобрести покупатель. Спрос зависит от доходов (платежеспособности).

Спрос регулируется законом спроса: обратнопропорциональная зависимость между величиной спроса и ценой реализации продукции, т.е. при увеличении цены спрос уменьшается и наоборот.

Предложение – то количество товара, которое может и способен предложить продавец на рынке. Желание продавца предложить товар зависит от ситуации на рынке.

Закон предложения: прямая зависимость между величиной предложения и ценой.

Эластичность спроса (предложения) определяется относительным изменением величины спроса (предложения) к относительному изменению цены.

Так как на рынке взаимодействуют продавцы и покупатели, то классическая модель рынка графически выглядит как пересечение кривой спроса и предложения. Варианты рыночной модели:

1. Соответствие на рынке между спросом и предложением называется рыночным равновесием, цена в точке пересечения спроса и предложения — равновесная рыночная цена.

2. Уровень рыночной цены ниже равновесного уровня ведет к превышению спроса над предложением, к росту цен и образованию дефицита. Предприятию необходимо ждать изменения ситуации или повысить цену.

3. Превышение предложения над спросом означает превышение рыночной цены над равновесной. Приводит к формированию излишков товаров и услуг, снижению цен на них.

Цена -стоимость товара, выраженная в денежной форме.

Важнейшими принципами ценообразования являются:

— научная обоснованность цен, т.е. необходимость учета в ценообразовании объективных экономических законов.

— целевая направленность цен, т.е. какие конкретные экономические и социальные задачи решаются;

— непрерывность процесса ценообразования. Согласно этому принципу продукция на каждом этапе ее изготовления имеет свою цену.

— единство процесса ценообразования и контроля за соблюдением цен. Т.е. проверка правильности применения установленных законодательством правил ценообразования.

Методы ценообразования могут быть объединены в 2 группы:

1. Построенные на издержках пр-ва и реализации продукции:

— Метод основанный на издержках пр-ва и реализации – самый простой метод. На предприятии калькулируют средние издержки, связанные с пр-вом и реализацией продукции. К ним добавляется норма прибыли установленная на предприятии.

— Метод расчета на основе анализа безубыточности и обеспечения целевой прибыли. Если цель максимизация прибыли, то цена на много выше цены в точке безуб-ти. Если хотим сохранить позиции на рынке, то цена ближе к точке безубыточности.

2. Методы ориентированные на ситуацию на рынке:

— Установление на основе среднего уровня цен.

— Установление цены на основе ощущаемой ценности товара. Предприятию необходимо знать какие качества учитываются покупателем при покупке и знать, какова ценность этих качеств в глазах покупателей.

— Установление цен на основе торгов.

Алгоритм формирования рыночной цены: Постановка целей и задач ценооб-я. Определение спроса на рынке и эластичности, опред-е верхней границы цены. Оценка издержек. Анализ цен и товаров конкурентов. Учет особенностей покупателей и продуктов.

Выбор методов ценообразования. Установление окончательной цены.

Источник: infopedia.su