В статье подробно рассмотрены перспективы использования, особенности выращивания и оптимизация выбора различных культур тополя в зависимости от условий воспроизводства лесной массы и удовлетворения производственных потребностей всех уровней. Рассмотрены технологии создания быстрорастущих энергетических посадок различных гибридов тополя, а также возможности применения зарубежного опыта на территории России.

Постановка проблемы

Бурное развитие научно-технического прогресса, использование высокопроизводительного оборудования и инструмента привели к увеличению объемов лесопользования. Восстановление лесных массивов после вырубок при этом низко эффективно, либо вовсе не ведется.

В процессе анализа программы успешного экономического развития лесной промышленности обнаружились диспропорции между лесными ресурсами и объемами их воспроизводства и эксплуатации. Возникла необходимость поиска оптимальных методов пользования ресурсами леса с целью получения наибольшего лесоводческого и социально-экономического эффекта. Только в этом случае возможно обеспечение эффективного сочетания использования древесины и не сырьевых ресурсов лесных насаждений в рамках конкретного природно-экономического региона.

Большое значение приобретает также решение проблем формирования оптимальной структуры леса как основы рационального лесного хозяйства, управления ресурсами леса, сбалансированности объемов воспроизводства и их использования. Поэтому очень большое значение в нормализации баланса между потреблением и воспроизводством лесной массы приобретают плантации из быстрорастущих пород деревьев. Наиболее распространенным видом быстрорастущих древесных пород, имеющих огромное хозяйственное и промышленное значение, является тополь.

Основные виды тополя, распространенные на территории России

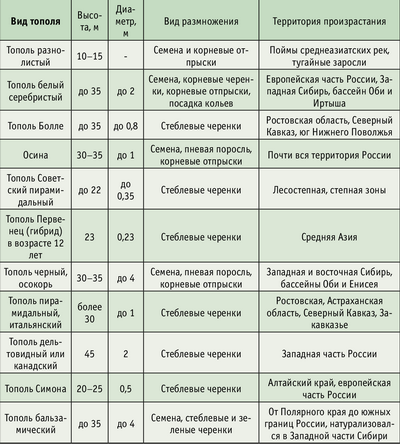

Таблица 1. Основные виды тополя, распространенные на

территории России

Непрерывно растёт спрос на главный продукт леса − древесину. По этой причине принимаются меры к увеличению продуктивности насаждений и сокращению сроков выращивания товарной древесины. Одним из путей повышения продуктивности насаждений является массовое разведение и использование быстрорастущих пород. Среди них первое место принадлежит тополю, который за быстроту роста и скороспелость называют «эвкалиптом севера».

Сегодня в России площадь, занятая тополями, составляет примерно 19,75 млн га с запасом древесины 2 614,81 млн м 3 . В ряде регионов возможна успешная организация быстрорастущих тополёвых плантаций, которые позволят выращивать большие объёмы древесины на единице площади с получением среднегодового прироста в размере 30−40 м 3 /га (рис. 1). Решение этой задачи в значительной мере облегчается тем, что в настоящее время уже выведены и широко культивируются высокопродуктивные и ценные по своим качествам сорта тополя.

Всего в мире произрастает порядка 110 видов тополя. На территории России − около 30, из них 12 видов были завезены из Европы, Америки, Индии и Китая. Было выведено много гибридов тополя. Эта культура прижилась практически на всей территории нашей страны. Некоторые виды, такие как осокорь, тополь душистый и лавролистный, произрастают и за Полярным кругом.

Наибольшее распространение тополь имеет в лесной и лесостепной зонах, а в степной и полупустынной зонах произрастает только в поймах рек и вдоль берега озёр.

Род тополей подразделяется на четыре секции: туранговые, черные, белые и бальзамические. Каждый вид отличается присущими ему биологическими особенностями и проявляет высокую энергию роста только в определенных почвенно-климатических условиях. Учитывая биологические и экологические особенности тополя, были определены зоны его рационального выращивания и использования, которые указаны в таблице 1. Так, например, в зоне хвойно-широколиственных лесов целесообразно высаживать культуры, устойчивые к гнили: осину, тополь бальзамический, волосистоплодный, берлинский, душистый, белый, черный, серый и петровский тополь. В степи лучше приживается тополь канадский, белый, черный, пирамидальный, Боллеана и лавролистный тополь.

Существует также большое количество гибридных культур тополя, выведенных с целью получения лучших форм быстрорастущих пород. Для промышленного выращивания древесины на специальных плантациях и для получения биомассы были выведены следующие сорта тополя: Градежский, Тронко, Гулливер, Стреловидный, Келибердинский и т. д. С 2000 года на территорию России было завезено 13 новых селекционных экземпляров тополя, выведенных на территории Армении. Уникальность данных видов тополя заключалась в том, что за максимально короткий срок их рост достигал 13,5 м при диаметре ствола до 0,2 м и общим весом порядка 100 кг.

Технология выращивания быстрорастущих тополевых плантаций

В ряде стран, таких как Италия, Германия, Аргентина, Польша и др. на сегодняшний день широко практикуется создание специальных плантаций быстрорастущих пород древесины тополя и ивы. В Северной Индии посадки быстрорастущего тополя и эвкалипта занимают примерно от 50 до 60 тыс. га. Ежегодно на таких плантациях заготавливается около 3,7 млн тонн древесины общей стоимостью 222 млн долларов. Россия, имеющая огромные площади земель, непригодных для сельского хозяйства, может задействовать их для новых древесных посадок как с целью наращивания древесной массы, так и для восстановления сельскохозяйственного значения посадочных площадей.

Рассмотрим более подробно технологию создание плантации тополя. Основным условием получения успешной культуры тополей является правильный выбор площадей для их выращивания, а также подбор видов и сортов, оптимальных в конкретных климатических условиях.

Селекционные работы, проведенные учеными России, Швеции и Америки, направленные на выведение новых древесных пород, дали следующий результат. Культуры всех видов и сортов тополей хорошо приживаются и имеют наибольшую жизнестойкость на глубоких плодородных, преимущественно легкого или среднего механического состава, хорошо аэрируемых почвах с нейтральной реакцией (рН=5,5…8) и достаточным, но не застойным увлажнением. Наиболее подходящими являются участки с проточными грунтовыми водами, залегающими на глубине 1−1,5 м и обогащенными питательными веществами и известью. На бедных и недостаточно увлажненных почвах тополь хотя и растёт, но продуктивность его низкая. Поэтому при планировании площадей под культуры тополя необходимо проводить их предварительное обследование.

Система подготовки почвы, в том числе и глубина вспашки, зависят от механического состава почв и степени ее задернения (количества в почве густо переплетенных корней и корневищ растений). На незаливаемых участках грунта с сильным задернением подготовку почвы следует вести по системе черного или занятого пара, а при слабом задернении − путем зябливой вспашки. Глубина вспашки на почвах легкого механического состава выбирается в пределах 40−50 см, а на более тяжелых и плотных почвах − 50−60 см. Процесс подготовки почвы для саженцев тополя показан на рис. 2.

Лучшим посадочным материалом являются однолетние укорененные черенковые саженцы, выращенные из зимних стеблевых черенков, которые заготавливают на «маточных» плантациях (рис. 3). Согласно лабораторным исследованиям польских и шведских ученых, у черенков, сохраняемых в течение зимы в траншеях, подвалах, на льду или в снегу снижается приживаемость на 10−15%.

В дальнейшем они имеют меньшую энергию роста. Допустимая усушка побегов без потери качества не должна превышать 2−3% их массы в свежезаготовленном виде. Наибольшую приживаемость имеют черенки с диаметром верхнего среза 0,8−1,5 см и длиной 25−30 см, заготовленные со средней части побега.

При посадке шейку корня следует заглублять на 12−15 см в почву. В засушливых условиях хорошее влияние на повышение приживаемости и рост растений оказывает срезка саженцев на пень высотой 5−10 см сразу после посадки. На пеньке оставляют один, самый сильный побег.

Сроки и техника посадки определяются особенностями участков, на которых разбивается плантация, а также видом применяемого посадочного материала. На незаливаемых участках грунта лучшим временем посадки черенков и укорененных черенковых саженцев является ранняя весна. На рано и длительно затопляемых участках проводят осеннюю посадку укорененных черенковых саженцев. Черенки высаживают лесопосадочными машинами в плужные борозды. Крупномерные укорененные черенковые саженцы высаживают в борозды или в ямы глубиной от 40 см до 2 м.

Густота культур тополя определяется прежде всего их целевым назначением и биологическими особенностями культивируемых сортов (рис. 4). При выращивании деревьев, идущих на заготовку тонкомерных сортиментов с коротким возрастом рубки, принимают густое размещение растений − 2,5×2,5 или 3×3 м.

При выращивании крупномерных сортиментов на строительное бревно, спичечный или фанерный кряж, растения размещают реже − 4×4 или 6×6 м. Наиболее целесообразным является квадратное размещение растений по площади, обеспечивающее механизированный уход за почвой в двух взаимно перпендикулярных направлениях.

В странах Западной Европы большое распространение получил так называемый плантационный тип ведения хозяйства на тополь. При использовании данного метода выращивание тополевой древесины совмещается с одновременным использованием широких междурядий для выращивания сельскохозяйственных культур (пшеницы, риса, горчицы и т. д.).

В северной части Индии при плантационном типе ведения хозяйства на тополь ежегодная прибыль с 0,405 га составляет от 326 до 652 долларов. Цена колеблется в указанном диапазоне в зависимости от качества полученной древесины, производительности плантации и продажной цены материала. Такой симбиоз сельской и лесной промышленности приносит пользу как лесовоспроизведению, воссозданию лесных ресурсов, так и фермерским хозяйствам, создавая новые рабочие места. При этом уменьшается стоимость сельхозпродукции за счет использования техники, работающей на местной биомассе вместо покупного жидкого топлива. Данный принцип весьма эффективен и на сегодняшний день уже широко применяется и в наших климатических условиях.

В Швеции на быстрорастущих энергетических плантациях годичный прирост деревца тополя достигает 1,5 м при средней плотности до 0,45 гр./см 3 (рис. 5). В Америке этот показатель доходит до 1,75 м при средней плотности до 0,49 гр./см 3 , а в России годичный прирост деревца селекционной культуры может достигать до 1,9 м при средней плотности до 0,51 гр./см 3 .

Одним из важнейших условий хорошего роста и сохранности культуры тополя является качественный и своевременный уход за почвой. Неудовлетворительный уход приводит к уплотнению и задернению почвы и, как результат, к резкому ухудшению роста деревьев. Поэтому по мере появления сорных культур, почву необходимо регулярно рыхлить.

Помимо культивации очень желательна ежегодная, осенняя обработка междурядий на глубину 20−25 см. Это обеспечит накопление влаги в почве и хорошую ее аэрацию. Кратность уходов определяется местными условиями, но в первые 2−3 года после посадки культур необходимо проводить не менее 3−4 уходов на протяжении вегетационного периода.

Значительное влияние на усиление роста тополей и повышение их общей устойчивости оказывает внесение удобрений, в первую очередь азотных.

Для выращивания высококачественной бессучковой древесины необходимо также осуществлять уход за стволом. Обрезку сучьев на стволах начинают через 2−3 года после посадки растений. В загущенных культурах нельзя запаздывать и с рубками ухода. Во всех случаях необходимо своевременно проводить санитарные рубки. Сорная древесина, сучки и т. п. дробятся на щепу размером от 40 до 200 мм и используются в качестве сухого древесного топлива для сельскохозяйственной и лесохозяйственной техники, работающей на газогенераторном топливе.

Выполнение всех этих мероприятий обеспечит быстрое воссоздание больших объемов товарной тополевой древесины.

Области применения древесины тополя

Одним из важнейших принципов и направлений ведения лесного хозяйства в России является полное удовлетворение растущих потребностей лесоперерабатывающей отрасли в древесине. Древесина тополя имеет многогранное и разностороннее использование

- в целлюлозно-бумажной промышленности

- в химической промышленности

Гидролизом целлюлозы получают виноградный сахар, который, сбраживаясь, дает этиловый (винный) спирт − исходное сырье для получения синтетического каучука. Из 1 т. абсолютно сухой древесины вырабатывают 140- 200 л винного спирта. Из 1 м 3 древесины получается 200 кг целлюлозы, а из нее изготавливают 1500 м 2 шелковой ткани. Расчет показывает, что 1 м 3 древесины по выходу продукции заменяет урожай хлопка с площади 0,5 га или шелка от 320 000 коконов шелкопряда, либо шерсти от 30 овец в год. Вискозный шелк гораздо дешевле натурального. Из 1 м 3 древесины можно также получить рулон целлофана длиной 6 км и шириной 1 м.

Древесина тополя находит широкое применение в качестве строительного и поделочного материала. Из древесины тополя заготавливают строительные бревна, брусья, доски, стропильные фермы, потолочные балки, тес и т. д. Фермерские хозяйства используют тополевую древесину на строительство животноводческих ферм и других помещений.

- в мебельном производстве

Мягкость древесины и легкость ее обработки, способность легко гнуться при распаривании с сохранением приданной формы при высыхании, невысокая цена изделий открыли путь широкому использованию древесины тополя при изготовлении мебели, стульев, драни, бесчисленного количества предметов домашнего обихода. Кроме этого, из древесины тополя изготавливается декоративный шпон с очень оригинальной текстурой.

- в изготовлении пиломатериалов

Тополевую древесину успешно применяют при изготовлении древесностружечных и древесноволокнистых плит. Каждый кубометр плит может заменить в строительстве и при изготовлении мебели 1,5−2 м 3 пиломатериалов, а 1 т. древесноволокнистых плит равна в потреблении 6−7 м 3 первосортных круглых лесоматериалов. Древесину тополей используют и при изготовлении фанеры, которая при склеивании взаимно перпендикулярных листов отличается исключительной прочностью.

- в качестве заменителя цветных металлов

Обработка древесины путем прессования и термической обработки открыла новую сферу применения тополевой древесины в качестве заменителя металлов (особенно дорогостоящих цветных металлов). Из облагороженной древесины изготавливают подшипники для станков сельскохозяйственных машин, бесшумные шестерни и т. д. Такие детали гораздо легче металлических и не уступают им в прочности.

- в спичечном и фанерном производствах

Тополь является лучшим материалом для изготовления спичечной соломки, так как легко режется и дает прочную легкопропитываемую составами против тления соломку. Древесина горит без копоти. Кроме этого из древесины тополя производят фанеру с высокими физико-механическими характеристиками.

- при создании водорегулирующих, почвозащитных и полезащитных насаждений

Тополя усиленной транспирацией влаги (транспирация − испарение растением излишков влаги через устьица листьев; благодаря транспирации возникает ток воды и растворенных в ней минеральных веществ от корней к листьям) через крону осушают заболоченные места, предохраняют орошаемые поля от заболачивания, укрепляют берега рек. Многие виды и сорта тополей сейчас успешно используют в качестве главной породы при создании полезащитных полос в степных и лесостепных районах, а осине отводится одно из главных мест в облесении смытых, бросовых земель, а также оврагов и терриконов (рис. 6).

- как сырьевая топливная база для котлов и газогенераторных установок

Тополевая древесная биомасса имеет высокие экологические показатели технологий сжигания древесины. Ее широкое использование вместо ископаемых топлив могло бы существенно повлиять на снижение парникового эффекта на планете. Опилки, кора, кусковые отходы используются в качестве топлива в котлах и газогенераторных установках как промышленного, так и частного использования, в мелких фермерских хозяйствах. Тополь является прекрасным топливом для сельскохозяйственной техники, работающей на газогенераторном топливе, позволяет значительно уменьшить выбросы в атмосферу выхлопных газов, повысить экологичность производимой продукции.

Выводы

- Быстрорастущие породы тополя, произрастающие на специализированных плантациях, могут полностью обеспечить нужды лесоперерабатывающей и мебельной промышленности в сортовом древесном материале;

- использование сортового посадочного материала позволяет существенно повысить продуктивность и качество культур и плантаций, сократить сроки выращивания древесины этих пород;

- они способствуют восстановлению экосистемы в целом: дают возможность рекультивации непригодных для сельского хозяйства почв, восстановления микроклимата леса, оздоровления ландшафтов;

- транспортные и заготовительные средства, используемые в лесозаготовительных предприятиях, могут быть переведены на топливо из древесной биомассы путем оснащения их газогенераторными установками, что обусловлено не только жесткой экологической политикой (древесина тополевых пород, впрочем, как и любой другой вид древесины, является СО 2 -нейтральным видом топлива), но и экономической целесообразностью применения местных видов топлива;

- развитие автотранспортных газогенераторных технологий повысит энергетическую обеспеченность России за счет организации поставок топлива на базе местных возобновляемых ресурсов, улучшит экологическую ситуацию в государстве;

- создание таких плантаций помимо экономического имеет и важный социальный аспект − дает возможность создавать новые рабочие места и повышать качество жизни людей.

Н. М. ЦИВЕНКОВА, А. А. САМЫЛИН

Источник: lesprominform.ru

Три тополя в реакторе. Как быстрорастущие леса вернули древесине актуальность

Всего 150 лет назад древесина была основным источником энергии и тепла в мире — пока не начала развиваться угольная промышленность и добыча нефти и газа, которые вытеснили старые добрые дрова. Сегодня этот традиционный вид топлива снова становится актуальным, правда, в усовершенствованном виде.

Экологические проблемы, мировой экономический кризис 2008 года, резкое повышение цен на газ и нефть, неравномерное распределение ископаемых на земле — все это побудило искать альтернативные источники энергии.

По данным центра REN21, работающего под эгидой ООН, в 2017 году около 18% всей потребляемой в мире энергии пришлось на энергию из возобновляемых источников. Вопреки стереотипам, речь не об энергии ветра или солнца — две трети рынка «зеленой» энергетики приходится на биотопливо, в том числе на древесину.

Сегодня дерево для энергетики выращивают на специальных плантациях за 3—10 лет с использованием современных методов сельского хозяйства. В российских условиях такими энергетическими деревьями стали, например, тополь, ива, акация. Быстрорастущие леса играют и экологическую роль: обеспечивают производство кислорода и потребление углекислого газа, поддерживают биоразнообразие и улучшают качество почв. По оценкам экспертов, одна плантация может служить своим хозяевам до 25 лет.

растет энергетический лес

Быстрорастущие, они же энергетические, леса — это плантации деревьев и кустарников. Плюс древесины как топлива в том, что собирать ее можно не в определенное время «урожая» (как, например, тоже популярное топливо — сою или кукурузу), а в любое удобное время, тем самым экономя.

Инвестиции в быстрый лес

В 2008 году в Китае стартовала программа «Миллион му биоэнергетических лесов» (му — традиционная китайская единица площади, равная 1/15 га). Эту территорию засаживают кустарником ятрофой — несъедобной масличной культурой, особенно пригодной для изготовления биодизеля.

В том же 2008-м Конгресс США принял «Фермерский билль». Документ предусматривал покрытие на исследование и разработку новых видов биотоплива, выделение кредитов на такие разработки и другие виды поддержки. В частности, на выращивание энергетических лесов государство стало выделять ежегодно Спустя на США приходится пятая часть всей производимой в мире гранулированной древесины.

Германия — в прошлом мировая угольная держава — теперь становится одним из лидеров тренда отказа от «угольной иглы». Здесь ежегодно производится 20 млн м³ древесины.

Деревья против каменного угля

В том же 2008 году ЕС принял стратегический план по технологиям в области энергетики, который направлен на то, чтобы в 2020 году увеличить долю альтернативных источников энергии до 20%. Страны Балтии уже отказались от использования угля. Великобритания планирует к 2022 году закрыть семь угольных электростанций, последнюю. В тот же год от угля откажутся Италия и Австрия.

Франция и Швеция планируют сделать это в 2021—2022 годах. По оценке Европейской ассоциации производителей биотоплива (AEBIOM), в 2020 году потребление пеллет в ЕС достигнет в год.

Пеллеты — биотопливо, получаемое из торфа, древесных отходов и отходов сельского хозяйства. Представляет собой цилиндрические гранулы.

«В ближайшие годы спрос на древесное биотопливо будет только увеличиваться, — уверена Елена Гордеева, доктор юридических наук, старший научный сотрудник департамента экологического права Католического университета Лувена (Бельгия). — Так, по оценкам некоторых ученых, уже к 2060 году спрос на древесное биотопливо в мире возрастет в шесть раз. В Европейском союзе во многом благодаря активной климатической политике из возобновляемых источников — это энергия, полученная при сжигании древесного биотоплива».

возрастет спрос на биотопливо в мире через 30 лет

Крупнейшим потребителем биотоплива в ЕС по общему объему является Германия. По доле биотоплива в национальном энергетическом балансе лидируют страны Скандинавии и Балтии. В 2017 году доля возобновляемых источников энергии в Швеции, например, составляла 54,5%, и биотопливо — один из основных. Даже городской и междугородний транспорт переходит на биотопливо.

Еще один вид биотоплива из древесины быстрорастущих лесов — так называемый биодизель. Его используют в автомобильных двигателях либо в смеси с традиционным топливом, либо полностью заменяя его.

Одна маленькая электростанция: российские реалии

В России есть все условия для выращивания быстрорастущих лесов — прежде всего, для этого очень много площадей. Для плантаций такого рода идеально подходят брошенные участки пашен, «уставшие» рекультивируемые территории или поля с плохим урожаем, бывшие воинские части и полигоны, загрязненные территории, заброшенные промзоны.

Кроме того, существуют технологии, когда деревья выращивают вместе со злаковыми культурами (пшеницей, рисом, горчицей) в междурядьях.

Главное «топливное» дерево в России — хорошо знакомый жителям больших городов тополь. Сегодня в России площадь, занятая тополями, составляет всего 19,75 млн гектаров. В некоторых регионах возможна успешная организация быстрорастущих тополевых плантаций, которые позволят выращивать большие объемы древесины с получением среднегодового прироста в размере

Несмотря на все географические предпосылки, достижения России в сфере выращивания энергетических лесов и производства биотоплива пока оставляют желать большего. В 2018 году объемы производства пеллет в России остались на уровне 2017 года и, по данным Discovery Research Group, составили около Почти вся продукция — 98% — ушла на экспорт. Внутри страны биоэлектростанции на современной древесине работают лишь на 50% загрузки. Связано это, прежде всего, с доступностью в России ископаемого топлива, а по поводу «зеленой» энергетики все еще бытует стереотип, что это очень дорого.

Перспективы тем временем огромны: мировой рынок в тот же год вырос до 36 млн тонн, и к 2028 году объем увеличится еще в 2,5 раза.

биотоплива, производимого в России, идет на экспорт

Ложка дегтя: риски выращивания энергетических лесов

Экологи отмечают, что использование биотоплива вовсе не так безопасно для планеты, как может показаться на первый взгляд. Оно ведет к резкому усилению антропогенного давления на лесные ландшафты, сокращению видового разнообразия, замене естественных лесов на плантации. «Например, в Латинской Америке в ходе реализации проектов в рамках Киотского протокола вырубались леса, не тронутые человеком, на формирование которых уходят столетия, — напоминает Елена Гордеева из университета Лувена. — На месте первичных лесов в погоне за киотскими деньгами насаждались экзотические, „неродные“ плантации быстрорастущих лесов — экономически более ценных пород деревьев. Это очень нежелательная практика, происходит утрата биологического разнообразия».

Этот тренд затрагивает не только тропические, но и умеренные леса. Риск этот есть, кстати, и в России: после лесных пожаров возникает большой соблазн превратить участок в лесную плантацию. «Критерии и индикаторы устойчивого лесопользования разработаны и эффективно применяются на практике. Работающий инструмент — лесная сертификация, — отмечает Елена Гордеева. — Но в новых реалиях при широком использовании быстрорастущих лесов скорее всего потребуются и новые правовые инструменты, в том числе для сохранения биоразнообразия».

Источник: sber.pro

Лесные плантации

Н ам кажется привычным и правильным тезис о том, что Россия – это великая лесная держава. Однако объем заготовки леса в нашей стране за последние 20 лет сократился более чем в 2 раза и составил в 2010 году 175,5 млн м3. Интенсивные рубки существенно уменьшили объем лесопокрытой площади, изменился качественный состав массивов.

За рубежом и в России

Сегодня почти треть лесов России подпадает под категорию вторичных, которые по породному составу (березняки и осинники) не представляют большого интереса для лесной промышленности. Лесозаготовительная отрасль страны является убыточной из-за ежегодного увеличения плеча вывозки и ухудшения качества древесины. В результате – высокая себестоимость конечной продукции всех отраслей лесопромышленного комплекса, ее низкая конкурентоспособность на внешнем рынке.

Мировая практика показывает, что одним из наиболее эффективных путей лесосырьевого обеспечения деревообрабатывающих и целлюлозно-бумажных предприятий является ускоренное выращивание древесины на лесосырьевых плантациях. Ежегодно в мире создается более 1 млн га плантационных культур для получения балансов, пиловочника, фанерного кряжа, сырья для энергетических нужд.

На таких плантациях заготавливается более трети мирового потребления древесины. Лидерами в данной области являются США и Китай. В этих странах развитие такого вида лесного бизнеса активно поддерживается государственными структурами. В последние годы плантационное лесовыращивание получило широкое развитие в латиноамериканских странах, благодаря чему они стали занимать ведущие позиции на мировом рынке целлюлозно-бумажного производства.

Работы по созданию лесосырьевых плантаций проводились и в нашей стране. Исследованиями Ленинградского института лесного хозяйства (ныне – СПбНИИЛХ) и ряда других институтов России, Беларуси, Латвии и Литвы установлена возможность получать на лесосеменных плантациях европейскоуральской зоны России примерно в 1,5–2,5 раза больше деловой древесины по величине среднего прироста на 1 га. Научно-исследовательский институт лесной генетики и селекции (г. Воронеж) занимался разработкой ассортимента лесных культур с заданными свойствами. Сотрудники института выделили большое число быстрорастущих и хозяйственно-ценных форм (клонов) тополя, осины, березы карельской, которые могут быть использованы как исходный материал для производства посадочного материала для создания плантационных насаждений.

Анализ практики плантационного лесовыращивания в Новой Зеландии, США, Франции, Швеции, Германии, Финляндии и других странах дает возможность учесть накопленный опыт и избежать ошибок, результаты которых в лесном хозяйстве проявляются через десятки лет. Прежде всего, это использование технологий, позволяющих повысить устойчивость искусственных насаждений к воздействию биотических и абиотических факторов, которые привели к массовому повреждению лесов в Германии, Австрии и Франции.

Основное требование при создании плантационных насаждений – использование видов, форм (клонов), сортов, соответствующих целевым качествам (продуктивность, качество древесины и др.) и устойчивых к неблагоприятным факторам среды. Отбор их должен осуществляться по результатам испытания, проводимого в течение промежутка времени, который составляет не менее половины возраста рубки, с учетом местных условий. Устойчивость культур к воздействию биотических и абиотических факторов достигается путем закладки плантаций формами (клонами), незначительно отличающимися по целевым признакам, но различающимися по генотипу. На плантации следует высаживать не менее 15 форм (клонов).

Лесосырьевая плантация – это специально создаваемые и выращиваемые в определенных технологических режимах лесные культуры с целью ускоренного получения большего количества древесины определенной породы и качества.

Воронежский опыт

На базе широкого испытания в течение 15–30 лет Научно-исследовательский институт лесной генетики и селекции (НИИЛГиС) выделил перспективные формы (клоны) тополя, осины и березы карельской для создания целевых плантаций в центральной части России. В различных регионах было испытано более 360 форм (клонов), произрастающих на площади более 50 га.

В основу отбора положены следующие показатели: продуктивность и быстрота роста, качество древесины (форма ствола, очищение ствола от сучьев, плотность древесины). Для березы карельской – количество, размеры и протяженность ствола, устойчивость к неблагоприятным факторам среды, вредителям и болезням. В качестве исходного материала при создании плантационных культур целевого назначения было использовано 40 форм (клонов) тополей, 22 формы осины и осиново-тополевых гибридов, 38 форм березы карельской. Данные формы имеют следующие характеристики.

Объем стволов деревьев в 30-летнем возрасте среди перспективной группы тополей черных колеблется в пределах 1,1–2,4 м3, бальзамических – 0,7–1,1 м3, гибридов настоящих тополей – 0,7–1,3 м3. Запас на 1 га при размещении деревьев 4 х 5 м соответственно 550–1350 м3, 400–500 и 460–600 м3. Базисная плотность древесины в среднем составляет 380 кг/м3.

Лучшие клоны осины и осиново-тополевые гибриды в возрасте 33 лет при размещении растений 4 x 5 м имеют объемы стволов от 1,1 до 1,8 м3, запас 550–880 м3/га, плотность древесины 395 кг/м3. Выделены наиболее перспективные гибриды, полученные от скрещивания различных форм осины и белых тополей. Их объем ствола в возрасте 24 лет составляет 0,55–1,1 м3, запас при размещении деревьев 3 x 4 м – 360–730 м3/га.

Плотность древесины 410 кг/м3. Плюсовые и селекционно-лучшие деревья березы карельской, пригодные для сбора семенного и вегетативного материала с целью создания целевых плантационных насаждений, в возрасте 33 лет имеют среднюю высоту 9 м, средний диаметр 24 см, высоту подъема признака 3 м, высоту развилки ствола 1,9 м, число вершинных стволов 2,9. Эти деревья, как показали испытания их семенных потомств, продуцируют семена с признаками узорчатости до 48 %, что позволяет применять их для семенного и вегетативного размножения.

Использование выделенных форм (клонов) тополей, осины, осиново-тополевых гибридов, березы карельской ускорит процесс получения древесины для перерабатывающей промышленности в 1,5–2,5 раза.

Объем ствола поражает воображение

Объем ствола поражает воображение  Сорт рекордсмен

Сорт рекордсмен  Ученые осматривают гибрид осины и белого тополя

Ученые осматривают гибрид осины и белого тополя

Лесозаготовительная отрасль страны является убыточной из-за ежегодного увеличения плеча вывозки и ухудшения качества древесины.

Трудности и перспективы

Как и в большинстве лесных стран мира, в России создание лесных плантаций отнесено к предпринимательской сфере деятельности. Отечественный бизнес оставляет без внимания плантационное лесовыращивание из-за длительных сроков окупаемости проектов. В настоящее время в связи с дефицитом качественного сырья крупные лесопромышленные компании начали проявлять интерес к ускоренному выращиванию древесины для своих производств.

Вместе с тем лесное законодательство России не способствует развитию лесных плантаций. Прежде всего, на землях лесного фонда нельзя сокращать оборот рубки даже в том случае, если целевым образом выращиваются быстрорастущие формы и клоны лесных культур. Кроме того, в соответствии с лесотехническими регламентами, на вырубках невозможно высаживать лесные культуры по выбору производителя: они уже четко определены. Таким образом, для выращивания лесных плантаций приемлемым вариантом остается использование выбывших из оборота

сельхозугодий, которых на данный момент в России около 40 млн га.

Лесные плантации в ближайшее время станут одним из основных направлений развития лесного комплекса, для чего понадобится в первую очередь выработать систему взаимных требований и правил к бизнес-структурам, законодательным и исполнительным органам власти.

Естественное насаждение тополя белого, Хоперский заповедник

Испытательные культуры в Семилукском питомнике

Плюсовое дерево тополя белого, Хоперский заповедник

Биотические факторы – связанные с деятельностью живых организмов: растений, грибов, животных, микроорганизмов.

Абиотические факторы – связанные с неживой природой (климат, качество почв, воды и воздуха, характер рельефа, радиоактивность, магнитные поля и т. д.).

Источник: givoyles.ru