Компания «Сава» инвестирует 300 млн рублей в проект по интенсивному выращиванию жимолости. Через три года эта редкая ягода должна стать доступной массовому потребителю.

С обираясь в командировку в Нидерланды несколько лет назад, Виктор Карпов, ныне исполнительный директор сельскохозяйственного предприятия «Северный сад», никак не ожидал, что там его смогут чем-то удивить. Его пригласили в составе рабочей группы от Томской области, чтобы оценить эффективность применения заграничного комбайна для сбора жимолости.

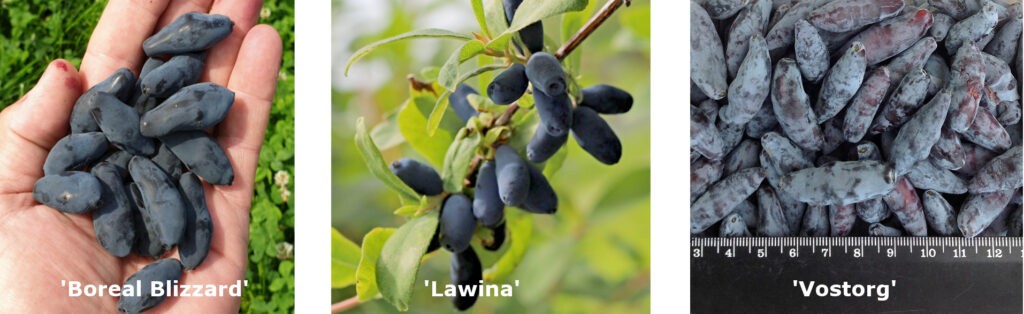

Эту садовую ягоду издавна выращивают в регионе, и власти хотели помочь техникой селекционному центру «Бакчарское», ведущему свою историю с 1934 года и прославившемуся на весь мир выведенными здесь сортами синей жимолости, такими как «Бакчарский великан», «Восторг», «Сильгинка», «Югана», «Синий утес». Но садовые хозяйства Голландии ошеломили Карпова. Он увидел плантации жимолости по интенсивной технологии возделывания, дающие до пяти тонн ягод с гектара, тогда как в России получают лишь одну тонну; увидел механизированную уборку, когда комбайны собирают до 95% урожая, при том что у нас в стране при ручном сборе теряется половина ягод. Последней каплей стало то, что ловкие голландцы делают бизнес именно на бакчарских сортах жимолости, в создание которых русские ученые вложили десятки лет кропотливого труда. Более того, канадские сорта ягоды, растущие на голландских полях, созданы на основе сортов, вывезенных из «Бакчарского».

Выращивание жимолости — скромные итоги 2021 года

Дальнейшее знакомство с технологиями возделывания жимолости в Европе показало, что за границей на волне повышенного интереса к новой для рынка ягоде, которая только в декабре 2018 года была включена в перечень продуктов питания ЕС, ее быстро адаптировали в высокорентабельный коммерческий проект. Например, в Польше садоводы уже начали выкорчевывать невыгодную по оптовой цене в пол-евро за килограмм смородину в пользу посадок жимолости, которая продается в несколько раз дороже. Что до отечественных садоводов, стало очевидно, что они рискуют остаться на обочине, потому что на наш рынок вот-вот в больших объемах повезут исконно сибирскую ягоду из Европы.

Так родилась идея проекта «Северный сад» томской компании «Сава», генеральный директор которой Андрей Никитин увидел в жимолости большой потенциал. «Сава» уже два десятилетия специализируется на переработке дикоросов Сибири и Алтайского края — ягод, грибов, кедровых орехов, лекарственных трав, а на ниве садоводства проявила себя несколько лет назад в масштабном возделывании садов облепихи. По мнению экспертов, развитие садоводства — стратегически верный выбор «Савы». «Это логичный шаг для компании — начинать закладку собственных садов, сначала облепихи, а теперь жимолости, — считает Владимир Шафоростов, партнер консалтинговой компании “НЭО Центр”. — Ведь скупка дикоросов у населения — это не то, что работа по контракту на поставку, цена и объемы скачут в зависимости от урожая, уровня доходов населения в регионе, действий конкурентов». К тому же у жимолости есть важное преимущество: это ранняя ягода, созревающая в конце мая — начале июня, ее переработка хорошо ложится в производственный цикл, плавно переходя в переработку дикоросов и культур более позднего урожая.

Перспективы промышленного выращивания жимолости — Артем Сорокин, Ассоциация производителей жимолости

Через четыре года здесь будет суперсад

Проект «Северный сад», рассчитанный на десять лет и предусматривающий сто гектаров посадок, предполагает создание самого большого современного сада жимолости в стране. Если сегодня «Сава» — самый крупный скупщик жимолости и перерабатывает 70 тонн ягод в год, а несколько других известных игроков — объемы от 10 до 15 тонн, то через несколько лет за счет интенсивного сада компания планирует сама собирать и перерабатывать до 500–600 тонн ягоды. Всего в проект будет вложено 300 млн рублей, и в этом году уже инвестировано 30 млн в рекультивацию участка площадью 40 га и посадку ста тысяч кустов. Будущей весной планируется не только продолжить посадочные работы, но и построить на плантации мелиоративную систему для капельного орошения и фертигации (внесения удобрений в жидком виде).

«Риски у проекта невысокие, так как в стране дефицит собственных ягод и фруктов, а компания может рассчитывать на все меры поддержки для сельхозпроизводителей — это компенсация затрат на создание садов, сертификация, создание технологических линий, поддержка экспорта», — считает Александр Деев, председатель ассоциации участников развития отрасли пищевых недревесных и лекарственных ресурсов «Дикоросы». Действительно, из 30 млн рублей, потраченных «Савой» в этом году, треть составила господдержка по федеральным программам и общим для сельхозпроизводителей схемам субсидирования: на закладку сада — до 80%, на мелиорацию — до 70%, на приобретение техники — 30–40%. Тем не менее, по словам Виктора Карпова, на окупаемость проект выйдет только через семь лет, так как жимолость вступает в период промышленного плодоношения на третий-четвертый год. Но за это время в компании должны отработать технологии выращивания и сбора ягод, а также досконально изучить рынок и сформировать спрос на жимолость в разных видах — свежую, сушеную, вяленую, в виде варенья и нектара.

Что касается технологий возделывания садов жимолости, то, изучая опыт других стран и отечественных хозяйств, томичи убедились, что выверенного рецепта ни у кого нет, учебников по промышленному выращиванию ягоды не написано. В России почти все сорта много лет были ориентированы на любительское садоводство без учета конечной себестоимости ягод. Когда обсуждали проект «Северного сада», пригласили всех известных мировых специалистов по жимолости, в том числе канадского селекционера Боба Борса, который путем скрещивания российских сортов жимолости с жимолостью мелкосетчатой, растущей на северных островах Японии, вывел сортосерию, удобную для промышленного сбора, и он дал свои рекомендации томичам. «Не все ученые старой закалки поняли новые технологические подходы, но у промышленного интенсивного сада другие принципы, — рассказывает Виктор Карпов. — Еще до его закладки надо определить сорта, которые можно обрабатывать комбайном, и выбрать схему посадки, при которой пары разных сортов будут опылять друг друга и дадут высокий урожай, так как жимолость сама себя не опыляет». Интенсивный сад подразумевает и новые агротехнические приемы: надо особым образом формировать кусты, делать посадку в гряду, укрывая землю агротканью, чтобы комбайн мог заходить на поле и собирать сто процентов урожая. Кстати, именно из-за отсутствия комплекса агротехнических приемов выращивания жимолости в бакчарских садах по итогам той поездки в Нидерланды было решено, что покупка уборочных комбайнов для хозяйства пока преждевременна.

О формировании рынка ягод жимолости в компании «Сава» думают уже сейчас. «К тому моменту, когда пойдет основной объем ягоды, надо раскрутить рынок, понять, какие будут продукты, сколько их будут покупать», — рассуждает Карпов. В этом году компания приобрела старенький сад жимолости площадью 30 га с урожаем 30–40 тонн — чтобы начать отрабатывать технологии продажи свежей ягоды.

Отдали в магазины двадцать тонн и удивились, как хорошо продается жимолость. Хотя чему удивляться: ягода вкусная, сочная, поспевает на две недели раньше клубники, а по набору витаминов богаче, чем черника. Отдел продаж «Савы» сделал вывод: если будет отработана технология хранения свежей ягоды хотя бы в течение месяца плюс неделя хранения в упаковке, то можно реализовать и 300 тонн. В одном из исследовательских центров по заказу «Савы» уже разработали технологию хранения нежной ягоды, но окончательное решение будет принято после ее тестирования в следующем году, и не исключено, что придется продолжить научный поиск.

Помимо свежих ягод в компании планируют разрабатывать и продавать новые продукты из жимолости не только для рынка FMCG, на который уже поступают нектары, ягодные соусы и джемы, но и полуфабрикаты, ингредиенты для кондитерской, молочной отраслей, косметологии и фармацевтики. Из готовых новинок — мармелад, жимолость в шоколаде и альтернатива сублимированной жимолости — ягода сушеная в сахарном сиропе, похожая на изюм. «Сублимированная жимолость стоит от двух с половиной до четырех тысяч рублей за килограмм, для пищевой промышленности это очень дорого, а мы сможем снизить себестоимость сушеной ягоды в сиропе до одной тысячи рублей за килограмм, и она отлично подходит для рынка b2b, производителей мороженого и молочной продукции», — говорит главный технолог «Савы» Ольга Островатикова. Для изготовления жимолости в сиропе специалисты компании даже разработали собственное оборудование и, получив грант на его производство от Государственного фонда содействия инновациям (так называемый Фонд Бортника), заказали линию мощностью восемь тонн сушеных ягод в месяц на одном из московских заводов, сейчас ее уже монтируют в новом цехе.

Кстати, взяться за чисто инженерный проект «Саву» подвиг предыдущий опыт, когда компания была вынуждена организовать производство оборудования для выпуска фруктовых и ягодных начинок для кондитерской отрасли. Подтолкнули ее к этому те же голландцы — у них «Сава» поначалу намеревалась купить линию.

Томичи рассчитывали, что производитель оборудования учтет некоторые их технологические пожелания, и тот соглашался, но лишь при условии, что «Сава» сама разработает проект, а он лишь выполнит заказ по готовым чертежам. Тогда в «Саве» решили делать производственную линию самостоятельно.

А когда задумались о производстве сушеной ягоды в сиропе, то и вовсе не встретили ни одного подходящего предложения на зарубежном рынке, да и цена играла не последнюю роль. «Мы изготовили оборудование в два раза дешевле импортного, при этом задаваемые технологами параметры оно полностью выдерживает — нам удается держать температуру в двухкубовом объеме с точностью до трех десятых градуса и оказывать минимальное механическое воздействие на ягоду», — с удовлетворением отмечает Виктор Карпов. Линия автоматизирована, работает круглосуточно и позволяет получать ягоду в сиропе с низкой себестоимостью. Правда, с точки зрения эксплуатации доморощенное оборудование оказалось затратнее импортного, прежде всего из-за качества отечественных комплектующих, которые приходится чаще менять: например, срок службы диспергатора (насоса) российского производства вдвое меньше, чем зарубежного (500 часов против 1000 часов). Но томичи нашли способ компенсировать эти издержки за счет более гибкой технологии и автоматизации процессов.

Наблюдают в «Саве» и за тем, как используют ягоду в других странах. К примеру, в Канаде ее перегоняют в вино, так как оно дорогое, Польша отправляет ягоду в Данию на выпуск био- и фармпрепаратов, в Китае биоактивные добавки из жимолости становятся хитом народной медицины. «Очевидно, что рынок продуктов переработки ягод растет вместе с ростом рынка здорового и функционального питания.

Для замороженной или переработанной продукции зарубежные рынки пока выглядят привлекательнее российского, так как тренд на полезные продукты там уже сформирован, однако если мы будем чаще видеть синие ягоды на полках розничных сетей, то и у нас она станет продуктом массового потребления, хотя и сезонным, — полагает Владимир Шафоростов. Александр Деев отводит на формирование рынка жимолости в стране от десяти до двадцати лет, так как пока она не в первых рядах популярности и мирового рынка, такого как у черники и клюквы, у нее нет, хотя есть высокий потенциал роста. А Виктор Карпов уверен, что рынок жимолости появится в стране уже к 2023 году, так как помимо «Северного сада» в стране заложено порядка 700 га новых садов и они выйдут на урожайность через несколько лет. К примеру, в Нижегородской области ягодный сад «Рассвет», входящий в агрохолдинг «АФГ Националь», за несколько лет нарастил посадки жимолости по интенсивной технологии возделывания до 45 га, а через пять лет намерен расширить их до 200 га.

Правда, далеко не все хозяйства идут по пути интенсивного возделывания сада, многие просто увеличивают площади посадок без вложений в мелиорацию и агротехнику, так как сейчас жимолость в моде и цена на нее высокая, в опте — от 400 до 1000 рублей за килограмм в зависимости от региона продажи. При такой стоимости ягоду выгодно выращивать даже при урожае в одну тонну с гектара и ручном сборе. Но через несколько лет, когда рынок станет конкурентным и цена на жимолость упадет, как она уже упала в Польше, с 10–12 до 2–3 евро за килограмм, эти хозяйства станут убыточными, тогда как «Северный сад» сможет выдержать падение цены до 150 рублей за килограмм.

Семь лет ожидания, или Бакчарские сорта по-европейски

Когда «Северный сад» запросил в отечественных селекционных хозяйствах нужные сорта жимолости, им ответили, что выдадут их в течение семи лет — быстрее вырастить невозможно. С амбициозными планами компании выйти за семь лет на самоокупаемость это никак не вязалось, поэтому «Сава» обратилась в европейские лаборатории, где занимаются клональным микроразмножением растений (выращивание in vitro экземпляров, генетически идентичных исходному). «Этот метод позволяет сделать любой объем нужного сорта за год-полтора, причем получается безвирусный материал, который быстро растет и на год-два раньше уходит в плодоношение», — поясняет г-н Карпов. Эти саженцы поступают в сады с закрытой корневой системой — в кассетах с землей; они приживаются лучше отечественных, с открытой корневой системой. К тому же саженцы в кассете уже сформированы под промышленную уборку, а у обычных сложнее добиться нужной формы куста. В «Северном саде» начали с посадки саженцев из российских питомников, но быстро перешли на европейский посадочный материал, причем это родные бакчарские сорта после клонального микроразмножения.

Конечно, «Сава» выходила на контакт и с подобными лабораториями в России, но сделать качественно 100 тыс. саженцев никто не согласился, максимальный обещанный объем — 10–15 тыс. Проблема отечественных лабораторий заключается в недостатке мощностей — теплиц для создании большого количества адаптированных саженцев, пригодных для высадки в поле, и неотработанной технологии.

Это понятно: до недавнего времени спроса на такое количество саженцев в стране не было. Но движение в этом направлении уже пошло: строится мощный центр в Мичуринске, расширяются промышленные лаборатории в Калужской области, Туле.

А по предложению президента созданной в марте 2020 года Ассоциации производителей жимолости Артема Сорокина на базе хозяйства «Рассвет» агрохолдинга «АФГ Националь» создан полевой генный банк, где на площади 5 га собрано 150 сортов жимолости из разных точек мира. «Еще в 2018 году мы сделали собственную программу селекции на основе наработок Нижегородской сельхозакадемии, участвовали в восстановлении в Госсортреестре двух нижегородских сортов жимолости — “Нижегородская ранняя” и “Лакомка”, а наш селекционер Рамиль Ашимов уже вывел пять коммерчески интересных сортов, которые находятся на стадии регистрации», — рассказывает гендиректор «Рассвета» Владимир Федотов. В планах селекционного центра — нарастить объемы выращивания жимолости до 5 млн саженцев в год, в том числе за счет клонального размножения. В старейшем селекционном центре «Бакчарское» тоже озабочены развитием новых технологий. «В этом сезоне у нас в продаже находилось 15 сортов жимолости, половина из них — новинки, и со стороны крупных сельхозпроизводителей наблюдался спрос на сорта, наиболее подходящие для механизированного способа уборки», — говорит директор «Бакчарского» Роман Пушкин. Бакчарцы увеличили объем зеленого черенкования с 300 тыс. до 500 тыс. единиц, расширили штат научного отдела, который нацелен теперь на селекцию и отбор форм жимолости, пригодных к механизированной уборке, а также занялись подбором наилучших вариантов скрещивания при перекрестном опылении среди сортов жимолости, так как до сих пор хозяйства исходили из принципа «чем больше сортов посажено, тем надежнее будет опыление». При этом селекционные центры напрямую не конкурируют друг с другом, так как работают над созданием сортов для разных климатических зон.

Впрочем, для «Северного сада» развитие отечественной селекции — это лишь дополнительный бонус к уже просчитанной эффективной экономике проекта. «Здесь не может быть тонких мест, чего-то неважного, и если все учесть и грамотно сделать, то можно получить качественный продукт с низкой себестоимостью, который будет конкурентоспособен на любом рынке», — резюмирует Виктор Карпов. Уверенности компании добавляет успешный опыт работы с облепихой, когда за несколько лет был реализован полный цикл — от закладки садов и создания в Бийске центра хранения и заморозки ягод до внедрения современных технологий получения облепихового масла и продаж продуктов переработки в 17 стран мира.

Справка

Компания «Сава» создана в 2000 году в Томске на базе тепличного комплекса «Кузовлевский». Специализируется на выпуске и реализации продуктов питания из дикоросов и садовых ягод Сибири и Алтайского края, производит масложировые и ягодно-фруктовые начинки для предприятий пищевой промышленности. Основные активы: заготовительная сеть по сбору дикоросов, сады облепихи с объемом заготовки три тысячи тонн. География продаж — более 40 регионов РФ, 17 стран ближнего и дальнего зарубежья.

Выручка — 887 млн рублей.

Число сотрудников — 200 человек.

Фото: предоставлено компанией «Сава»

Источник: kiozk.ru

Анализ особенностей сортов жимолости русского, канадского, американского и польского отбора

На их место были посажены наиболее перспективные сорта из группы, оставленной на плантации.

Hаблюдения

На протяжении всех лет выращивания мы проводим наблюдения и записываем следующие параметры кустов и плодов:

- особенности ягод – вкус, масса, размер, плотность (органолептически), Brix;

- состояние растений, бодрость, размеры и габитус кустов;

- урожайность (высота урожая);

- возможность механического сбора — равномерность созревания, пригодность сортов для механического сбора, а также пригодность различных комбайнов для механического сбора и возможность хранения плодов;

- оценивалось явление осеннего цветения в некоторых районах с более длительным вегетационным периодом.

- C 2016 года учеными из Сельскохозяйственного Университета из Кракова ведутся наблюдения за биологией цветения и опыления.

- В 2020 году впервые, при участии коллег из Томска, и ученых из Сельскохозяйственного Университета в Кракове и сотрудников нашей компании, которая выполнила серию запланированных и строго контролируемых опылений между сортами для оптимизации подбора опылителей для основных сортов.

- В 2020 году мы впервые провели строгие фенологические наблюдения в соответствии с принципами, полученными от Артема Сорокина, РФ.

- Проведен тщательный (Университет Естествознания во Вроцлаве, доктор философии Алисия Поварская) анализ химического состава плодов важнейших сортов жимолости.

Подробные результаты большинства вышеупомянутых наблюдений и научных исследований доступны на сайте www.in-vitro.pl будьте по запросу в компании Plantin (Планин).

Наиболее важные данные, полученные за последние годы, представлены в таблицах.

Таблица № 1 – результаты наблюдений с плантации

Таблица № 2 – результаты наблюдений сортов группы Бореалис из экспериментального участка

Таблица № 3 – первый результаты наблюдений новых перспективных сортов

Bыводы

1. Вкус плодов – наивысшую оценку получили следующие сорта: Восторг, Югана, Синий Утес, Бореал Близзард, Аврора, Услада, Лавина.

2. Возможность механического сбора, здесь лучшие оценки получили плоды среднего размера, короткие, бочкообразные или круглые. Отсюда порядок оценок таков: Аврора, Бореал Бьюти, Лавина, Усада, Восторг (искл.), Ханибиж, Синий Утес, 2 клона.

3. Из 3 машин для механической уборки лучшим оказался Оxbo 930.

Преодоление проблемы механического сбора фруктов десертного качества является наиболее важной задачей, успешное решение которой, вероятно, будет позитивно влиять на популярность фруктов жимолости среди потребителей и производителей.

4. Наибольшую плотность показали плоды сортов: Аврора, Бореал Бьюти, Лавина, Услада.

5. Наибольший урожай дали: Бореал Бьюти, Бореал Близзард, Аврора, Восторг, 2 селекценные формы (клоны) с UoS.

6. Высочайшую устойчивость, особенно на летний солнечный ожог и последующее отмирание листьев показали сорта: Аврора, Ханиби , Бореал Бьюти , Бореал Бист, Бореал Близзард, Синий Утес, Югана.

7. Явление осеннего цветения в нашей области не происходит или происходит в очень ограниченной степени. Мы не наблюдаем никакого влияния на урожайность в следующем году. Если оно происходит – то, по нашему мнению, связано с некоторыми недостатками условий выращивания и можно с ними успешно справиться.

Наблюдения за сортами в нашей компании на юге Польши продолжаются.

Я представил результаты и выводы всего за несколько лет и полностью понимаю, что это короткий период. Несмотря на наличие предварительных результатов наблюдений некоторых новых сортов, я не публикую их из-за слишком короткого периода их проведения. С каждым годом результаты будут более полными, и я надеюсь, что они окажутся полезными в выборе сортов и ведении плантаций жимолости.

Источник: ezhemarina.ru

Томские разработки в сфере селекции жимолости будут внедрять на промышленной плантации

Подробнее об этом рассказывается на сайте ФГБУ «Центр Агроаналитики».

Съедобная жимолость, как правило, произрастает в северных регионах, на юге преимущественно растет дикая жимолость с ядовитыми ягодами.

В Томской области реализуется проект промышленного выращивания жимолости, единственный такого масштаба в нашей стране. Развитию этого проекта способствует и уникальная научная база, имеющаяся в регионе, включающая в себя многолетний опыт селекции этой культуры. Многие мировые сорта жимолости ведут свою родословную именно от ягод, выведенных в этом регионе.

Программа по созданию новых сортов жимолости

Сибирский научно-исследовательский институт сельского хозяйства и торфа (СибНИИСХиТ), находящийся в Томской области, разработал комплексную научно-техническую программу полного инновационного цикла (КНТП) по созданию новых сортов жимолости десертного вкуса и технологий ее выращивания.

«Это одно из перспективных направлений развития сельского хозяйства. В этом году один из специалистов нашего института прошел обучение технологии выращивания жимолости методом in vitro (из пробирки — прим. ред.)», — рассказала директор СибНИИСХиТ Анна Сайнакова.

Проект по созданию новых сортов жимолости десертного вкуса, пригодных к механизированной уборке и устойчивых к вредителям и болезням, рассчитан на пять лет. Заказчиком ягодного проекта готово стать ООО «Северный сад». Результатом проекта будет увеличение площади садов жимолости в России на 100 га.

История селекции жимолости в регионе

История селекции жимолости в Томском регионе насчитывает более полувека. За это время создано 25 новых сортов, селекционный фонд составляет более 16 тыс. растений. В Томской области расположено 25% всех плантаций жимолости в России. Доля томских сортов на этих плантациях — 80%.

«Наконец-то ранее не использовавшиеся на практике научные разработки в селекции жимолости найдут применение, регион сможет перейти от простой продажи саженцев иностранцам к более маржинальным проектам. Ну и, конечно, будет создана уникальная ягодная плантация», — отмечает руководитель Томского филиала ФГБУ «Центр Агроаналитики» Дмитрий Билле.

Для Томской области эта культура особая благодаря Бакчарскому опорному пункту северного садоводства — многие мировые сорта жимолости ведут свою родословную именно от ягод бакчарской селекции, например, большинство сортов, выращиваемых в Канаде. Пользуясь этим преимуществом, область планирует опередить многие российские регионы, создав современное индустриальное производство жимолости.

Промышленная плантация жимолости

Напомним, в Томской области при поддержке областной администрации уже второй год реализуется инвестиционный проект компании ООО СП «Северный сад» по созданию плантации по промышленному выращиванию жимолости и уборке ягод при помощи специализированной техники. В соответствии с инвестпроектом в этом году предприятие провело рекультивацию земельного участка площадью 80 га для закладки сада в 2020 и в 2021 годах. И уже на 40 га подготовленного поля высажено 100 тыс. кустов жимолости.

Плантация может давать урожай минимум 25–30 лет. За десять лет реализации проекта планируется инвестировать более 300 млн руб., привлекаемых в том числе и за счет заемных средств и средств региона. Расчетная самоокупаемость проекта — семь лет. Ежегодная мощность плантации — до 500 т ягод, которые после глубокой переработки планируют продавать как на местном рынке, так и в других регионах страны и за рубежом.

Использование цифровых технологий

В планах у компании — использование при производстве ягод новейших цифровых и информационных технологий, например, датчиков и сенсоров, которые будут мониторить развитие кустов жимолости и передавать по радиоканалам информацию о состоянии контролируемых объектов.

Измеряемые параметры, в частности влажность, температура почвы и воздуха, уровень здоровья растений и т. д. , будут отправляться на сервер в информационную систему по управлению плантацией, а оттуда — на устройства пользователей. Получив необходимые данные, агрономы принимают решения о том, как организовать грамотный уход за растениями.

«Этот проект находится на этапе обсуждения, так как существующие решения пока дороги и ищутся варианты создания новых решений либо возможные пути по снижению себестоимости существующих», — сообщил Дмитрий Билле.

По мнению российских и зарубежных экспертов, почвенные сенсоры являются важными источниками информации для точного земледелия. С каждым годом растет количество измеряемых ими величин и увеличивается срок службы сенсоров. При этом датчики помогают не только выращивать агрокультуры, но и хранить урожай.

Другим плюсом использования этих устройств будет получение аналитики погодных данных, которая пока отсутствует: агрономы не владеют информацией о погоде за прошедшие часы или дни, которая позволяют видеть реальную картину на поле в динамике.

Создание региональной агрометеоплатформы

Решением проблемы может стать создаваемая в Томской области агрометеоплатформа. Она будет являться универсальной автономной системой инструментального мониторинга, составляющей локальный агрономический прогноз погоды и фиксирующей целый ряд других параметров, таких как относительная влажность и температура почвы, количество осадков, влажность листьев, солнечная активность, атмосферное давление, скорость и направление ветра.

Непосредственно на плантации жимолости будет стоять базовый метеопост (метеостанция) и еще 10 агрометеозондов (датчиков, измеряющих температуру и влажность), сообщают в томском филиале «Центра Агроаналитики».

По словам Дмитрия Билле, проект создания инфраструктуры агрометеонаблюдения в регионе имеет приоритетную поддержку областных властей и позволяет внедрять новые подходы и методы к выращиванию многолетних растений: использование датчиков Iot и агрометеорологического оборудования на предприятиях. «Такой комплексный подход к выращиванию сельскохозяйственных, плодовых и ягодных культур позволяет контролировать показатели растений, избегая их гибели, и повышать урожайность», — подчеркивает руководитель томского филиала «Центра Агроаналитики».

Жимолость в мире

Добавим, что жимолость пользуется все большей популярностью во всем мире, спрос на эту ягоду постоянно растет.

Основными потребителями жимолости в настоящее время являются Япония и Китай. В Европейском союзе эта ягода только начала завоевывать популярность: в декабре 2018 года распоряжением Европейской комиссии жимолость внесена в официальный перечень продуктов питания в ЕС.

Основным производителем жимолости является Канада, где ягоду ценят за вкусовые и, главное, лечебные качества. Плоды жимолости в основном потребляют люди, придерживающиеся принципов здорового питания, ягода используется для производства БАДов, различных джемов и в качестве добавки в кулинарии. Также в последнее время из жимолости делают вина, которые по мнению специалистов, по своим вкусовым качествам не уступают французским виноградным винам.

Подготовлено Томским филиалом ФГБУ «Центр Агроаналитики»

(Источник и фото: specagro.ru).

Интересна тема? Подпишитесь на наши новости в ДЗЕН | Канал в Telegram | Дзен.новости | Группа Вконтакте.

Источник: www.agroxxi.ru