В рыночной экономике имидж региона выступает основным фактором привлечения инвестиций в экономику и социальную сферу региона. Формированию инвестиционно привлекательного имиджа препятствуют проблемы развития региональных потенциалов, отсутствие общесистемных мер и финансовых стимулов для потенциальных инвесторов, а также негативное присутствие региона в национальном и международном информационном пространстве. В условиях проявления негативных последствий мирового финансово-экономического кризиса, усиления конкурентной борьбы, необходимости повышения эффективности деятельности хозяйствующих субъектов особую значимость приобретает современный инструментарий менеджмента, позволяющий обеспечивать устойчивое развитие экономики региональных хозяйственных систем. Одним из таких инструментов управления выступает исследование, диагностика и оценка развития экономического потенциала регионов, применение которого способствует повышению эффективности и конкурентоспособности региональных хозяйствующих субъектов. Разработка проблемы анализа, диагностики и оценки экономического потенциала региональных хозяйственных систем является важной научной и практической задачей, решение которой обеспечит существенный вклад в методологию управления и практику повышения эффективности и конкурентоспособности регионов России.

Наталья Зубаревич — регионы России год спустя

региональная экономика

производственный процесс

хозяйственная система

1. Гацалова Л.Б., Парсиева Л.К. Современные механизмы регулирования региональной демографической политики в условиях экономической нестабильности // Современные проблемы науки и образования. – 2013. – № 5.

2. Государственно-территориальное устройство России (экономические и правовые аспекты) / под ред. А.Г. Гранберга, В.В. Кистанова. – М., 2003. – 198 с.

3. Дзобелова В.Б. Развитие финансово-кредитных отношений в малом бизнесе: дис. . канд. эконом. наук. – Владикавказ, 2006.

4. Дзобелова В.Б., Олисаева А.В. Развитие инновационной системы региона и пути ее совершенствования на примере СКФО // Фундаментальные исследования. – 2015. – № 2–13. – С. 2885–2890.

5. Дзобелова В.Б., Олисаева А.В. Социально-экономическая стратегия развития регионов Юга Российской Федерации // Актуальные вопросы современной науки: Материалы ХХI Международной научно-практической конференции. Сб. научных трудов / научн. ред. д.п.н., проф. И.А. Рудакова. – М.: Изд-во «Перо», 2013. – С. 169–173.

6. Лексин, В. Феномен конкурентоспособности регионов в условиях глобальной экономики // Российский экономический журнал. – 2005. – № 4. – С. 86–91.

7. Региональная экономика: учебник для вузов / Т.Г. Морозова, М.П. Победина, Г.Б. Поляк и др.; под ред. проф. Т.Г. Морозовой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ, 2000. – 412 с.

Экономический потенциал региональных хозяйственных систем является материальной основой их функционирования и развития, в значительной степени определяя состояние социальной сферы и качество жизни населения.

Сетевой интеллект как фактор конкурентного преимущества в креативной экономике

В экономической теории потенциал рассматривается в качестве одного из базовых понятий, позволяющих провести анализ состояния, определить возможности, направления и приоритеты социально-экономического развития региона. Поэтому потенциал стал объектом исследования современной теории и практики управления региональными хозяйственными системами [1].

Проблемы состава и структуры потенциала регионов представлены в работах Ю.Н. Юдинцева (научно-технический потенциал), О.Г. Дмитриевой (региональная экономическая диагностика), С.Ю. Глазьева, С.Д. Львова, Ю.В. Яковца (технологический уклад), А.В. Евсеенко, В.С. Зверева, Г.А. Унтуры (типология регионов), В. Лексина, А. Швецова (развитие регионов) и других ученых.

На проблематику научно-технического развития ориентировано методическое пособие ЮНЕСКО «Руководство по инвентаризации научно-технического потенциала», включающее людские и финансовые ресурсы, разработки и программы, средства научного производства. За последнее время активно разрабатываются методы оценки потенциала конкурентоспособности стран, отраслей, хозяйствующих субъектов [например, 2].

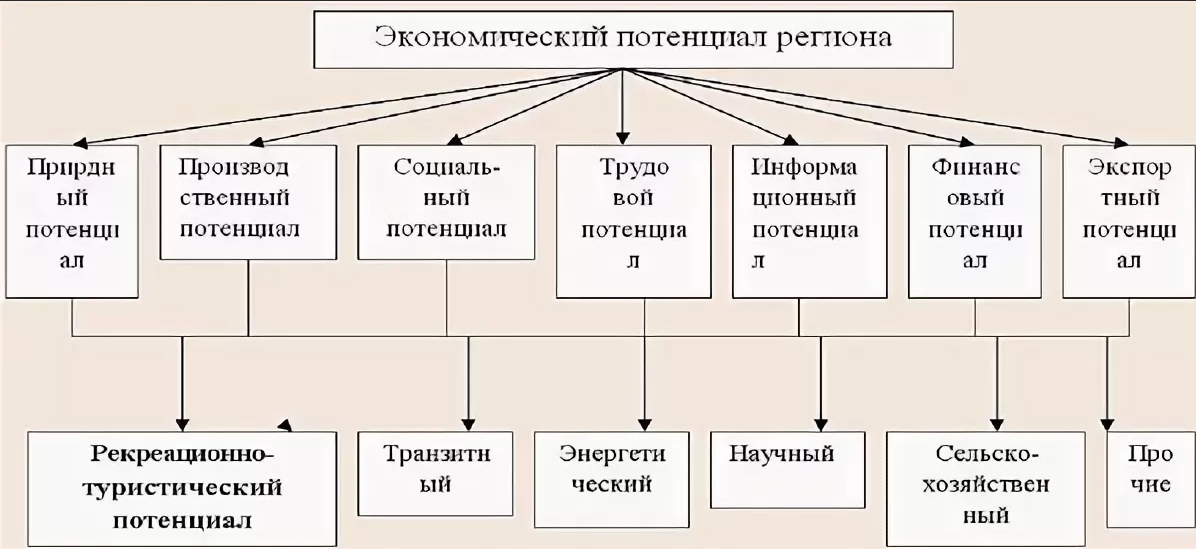

Как правило, экономический потенциал региона представляют как совокупность его основных составляющих: природно-ресурсного, геополитического, производственного, инвестиционного, инновационного, трудового (кадрового) потенциалов, а также различных характеристик социального развития [3].

Следует, однако, признать, что состав и структура потенциала регионов, его роль в социально-экономическом развитии, а также методы оценки эффективности требуют дальнейшего исследования, что актуально для современной России. Например, до настоящего времени категория потенциала нередко отражается через косвенные исследования других отдельных элементов – ресурсов и факторов, что не позволяет получить его совокупную оценку. Потенциал зачастую связывают с производством материальных благ, которые, в определенной мере характеризуют уровень развития производительных сил. При этом в механизме функционирования региональных хозяйственных систем второстепенная роль отводится уровню организации, управления, кадрам, предпринимательским возможностям.

При таком подходе в потенциале нужно различать наиболее важную и объективную составляющую (наличие ресурсов и производство материальных благ) и второстепенную, субъективную составляющую (уровень организации, управления, кадры, предпринимательские возможности и т.п.). С таким подходом сложно согласиться.

Конечно, наличие ресурсов во многом определяет экономическую самостоятельность региона, а производство материальных благ отражает эффективность использования ресурсов. Однако во многих странах мира отсутствие или недостаток ресурсов не приводят к потере экономической самостоятельности или низкому потенциалу.

Такие страны, как Япония, Сингапур и ряд других, демонстрируют высокий потенциал развития при низкой обеспеченности ресурсами. По нашему мнению, важнейшим признаком потенциала успешного развития региона является управляемость (координация) всех элементов регионального хозяйства: ресурсных потенциалов, материального производства, трудовых ресурсов, инфраструктуры, а также многообразных возможностей (производственных, торговых, финансовых, социальных и т.д.). Поэтому потенциал неразрывно связан с высокоорганизованным способом соединения ресурсов и эффективным ведением процессов воспроизводства. Нарушение такого взаимодействия неизбежно приводит к снижению потенциала региональных хозяйственных систем, что можно проследить на примере Юга России.

Как известно, за последние годы территория России оказалась сегментированной на контрастирующие по социально-экономическому положению территории. В этой связи в стране выделяют три группы регионов с качественно различными характеристиками состояния экономики и социальной сферы: развитые регионы с достаточно высоким уровнем производства и жизни людей; регионы со средним экономическим потенциалом; проблемные регионы с низким уровнем социально-экономического развития. В группе последних выделяются депрессивные и отсталые регионы.

Неоднозначное положение складывается в 13 регионах Юга России, входящих в Южный и Северо-Кавказский федеральные округа (ЮФО и СКФО). Социально-экономическое состояние этих регионов во многом не соответствует имеющемуся у них потенциалу [4]. Обладая значительными запасами природных ресурсов, инновационными и интеллектуальными возможностями, регионы Юга России занимают весьма скромное место по уровню экономического развития, существенно отстают в конкурентоспособности своей экономики.

ЮФО и СКФО имеют территорию площадью более 591 тыс. км2 (3,5 % от территории РФ), численность населения около 23 миллионов человек (16 % населения страны), а также диверсифицированную экономику, специализирующуюся в производстве продовольствия и энергоресурсов, добыче минерального и углеводородного сырья, использовании биоресурсов и туристско-рекреационных возможностей. Здесь находятся минерально-сырьевые ресурсы, составляющие 73 % объема термальных и 30 % минеральных вод страны, 41 % вольфрама, имеются запасы золота, серебра, свинца, меди, цинка, газа, нефти, угля, серы, строительных материалов и цементного сырья, и т.д.

Геополитический потенциал регионов Юга России обусловлен широкими торгово-экономическими отношениями и культурными взаимосвязями со странами Запада и Востока, государствами Каспийского и Азово-Черноморского бассейнов. Имеются условия дальнейшего развития логистики и транспортных коммуникаций, между европейскими государствами со странами Ближнего и Среднего Востока, Индией и Китаем.

Удельный вес грузооборота Юга России составляет 8,5 %, в том числе по морскому транспорту – около половины. Мощность портовых комплексов Азово-Черноморского и Каспийского бассейнов позволяет ежегодно перерабатывать более 30 млн т грузов. Всего южные морские порты осуществляет около 70 процентов внешнеторгового грузооборота страны. Трубопроводный транспорт обеспечивает транзит 40 млн т нефти и нефтепродуктов с потенциалом развития до 100 млн т в год.

Промышленное производство регионов Юга России высоко диверсифицировано и представлено электроэнергетикой, топливной, металлургической, химической, легкой и пищевой видами промышленности. Практически во всех регионах Юга России наблюдается устойчивое снижение доли промышленности в экономике.

Аграрный сектор экономики Юга России располагает благоприятными природно-климатическими возможностями. В расчете на душу населения здесь производится сельскохозяйственной продукции на 40 % больше, чем в среднем по России. В южных регионах расположено практически все виноградарство и около 30 % всех плодово-ягодных насаждений страны. Юг России — крупнейший поставщик зерна, кукурузы, риса, подсолнечника, сахарной свеклы.

Создавая более 22 % всего сельскохозяйственного производства страны, вместе с тем Юг России занимает всего третье место по удельному весу производства продукции сельского хозяйства, уступая Приволжскому и Центральному федеральным округам. Неудовлетворяемые из года в год потребности сельского хозяйства в комбайнах, тракторах, минеральных удобрениях, горюче-смазочных материалах ограничивают возможности производства сельхозпродукции. Кроме того, производство и переработка продукции аграрного сектора экономики во многом не сбалансированы. Так, перерабатывающие мощности технически устарели и уступают возможностям сырьевой базы, что особенно заметно в маслобойном и крахмалопаточном производствах, мясной и плодоовощеконсервной отраслях, потребностях в хранилищах и холодильниках.

Туристско-рекреационные возможности южных районов страны практически не влияют на создание валового регионального продукта. При общей емкости курортно-туристского комплекса в год около 25 млн человек его реальная заполняемость составляет всего 6,5 млн человек.

Экономический кризис 2014 г. негативно повлиял на показатели финансовой деятельности большинства хозяйствующих субъектов. На юге страны из 13 регионов в 6 получен убыток в сумме 5809 млн руб. Наибольший удельный вес убыточных организаций на Юге России сложился в Республике Калмыкия (54 %), Республике Северная Осетия – Алания (47 %), Республике Адыгея (40,3 %). Только в одном регионе – Краснодарском крае в 2014 г. был обеспечен рост прибыли к прошлому году.

Инвестиционный потенциал большинства регионов Юга России крайне неудовлетворительный и во многом обусловлен низкой инвестиционной привлекательностью, что не позволяет привлечь внешние ресурсы в модернизацию объектов экономики. Доля Юга России в основном капитале РФ за последнее десятилетие находится на предпоследнем месте среди округов и имеет общую тенденцию снижения.

Если по РФ на душу населения приходится в среднем 62 тыс. руб. инвестиций, то по Югу России всего – 39 тыс. руб., или в 1,6 раза меньше. Эффективность инвестиций (как отношение ВРП и инвестиций) по РФ составляет 4,2 руб. а на Юге России всего – 3,1 руб.

Инновационный потенциал регионов Юга России весьма неустойчив. Если в целом по России число организаций, выполняющих исследования и разработки, снизилось за последнее десятилетие на 11 %, то в регионах Юга России спад составил всего 6 %. Однако, доля регионов во внутренних затратах РФ на исследования и разработки не превышает 3–4 %. Объем инновационных товаров (работ, услуг) в общем объеме отгруженных товаров (выполненных работ, услуг) по Югу России не превышает 5 %, а в ряде регионов составляет менее 1 %.

Трудовой потенциал регионов Юга России весьма велик – на площади, составляющей 3,5 % от территории страны, проживает около 16 % населения. Если в целом по России плотность населения составляет 8,3 человека на 1 кв. км, то на юге страны она выше почти в 5 раз и составляет около 39 (второе место после Центрального федерального округа). Большая часть южных регионов Юга (8 из 13), имеет положительный прирост населения.

Численность экономически активного населения на Юге России за последнее десятилетие также неуклонно возрастает (в 1,2 раза). Наибольший рост был обеспечен в Республике Ингушетия (1,8), Республике Дагестан (1,4). В некоторых регионах (например, Волгоградская область) наблюдалось снижение численности. Доля регионов Юга в численности экономически активного населения РФ постепенно возрастает.

В то же время в южных регионах сложилось устойчивое несоответствие между ростом населения и числом рабочих мест. Поэтому по совокупной численности безработных (около 1,3 млн человек) регионы Юга России занимают первые места с уровнем безработицы около 12 %, что на 3–4 % выше, чем в целом по стране. Наиболее высокие уровни безработицы в Республике Ингушетии (56 %), Чеченской Республике (32 %), Кабардино-Балкарской Республике (18 %).

Показатели социального развития населения регионов Юга РФ имеют неоднозначную оценку. Так, с одной стороны, например, за последнее десятилетие рост среднемесячной номинальной начисленной заработной платы составил (к прошлому периоду) 112–114 %, что на 3–4 % выше, чем в целом по России. Однако, с другой стороны, величина средней зарплаты одна из самых низких в стране.

Многие характеристики социального развития населения Юга России заметно уступают другим округам и относят его на последние места в РФ. Здесь самая высокая дотационность бюджетов в стране, ведь собственные доходы к общим расходам у ряда регионов составляют всего 15–45 %. При этом доходы населения не превышают 44–45 % от среднероссийского уровня. Несмотря на общий рост показателя потребительских расходов на душу населения, регионы Юга России остаются на последнем месте в стране.

Таким образом, анализ показывает, что при наличии достаточных природных, демографических и других ресурсов, разнообразных возможностей (географических, геополитический и других) социально-экономическое положение регионов Юга России оказывается неудовлетворительным. Одной из причин такого положения является несоответствие системы управления экономическому потенциалу регионов. Выступая в роли результирующей характеристики региона, экономический потенциал интегрирует в себе не только его природные ресурсы, уровень и возможности развития производительных сил, но и эффективность систем управления, что обеспечивает высокую конкурентоспособность экономики региона. В этой связи возникает необходимость перехода от традиционного рассмотрения экономического потенциала региона, как совокупности имеющихся ресурсов, к подходу на основе системности и синергии, который требует эффективного управленческого воздействия.

Такой подход вызван рядом следующих обстоятельств.

1. Современные тенденции развития регионов характеризуются не только превращением ресурсов и научно-технических достижений в фактор экономического и социального прогресса, но и постоянным усложнением структуры и моделей поведения, как отдельных хозяйствующих субъектов, так и всей хозяйственной системы. Это ведет к мультипликативному росту разнообразия элементов экономики региона и их характеру взаимодействий. Практическая реализация потенциала развития каждого региона требует объединенных усилий и эффективного взаимодействия специалистов, хозяйственных единиц, применения самых современных методов и технологий обеспечения высоких и устойчивых темпов развития. В этой связи проблемы координации экономической деятельности, сопряжения возможностей и мотивации функционирования хозяйствующих субъектов выдвигаются на одно из ведущих мест в управленческой практике развития региональных хозяйственных систем.

2. Интегративная и комплексная природа экономического потенциала региональных хозяйственных систем требует, в свою очередь, адекватного инструментария управления и координации всеми процессами регионального воспроизводства, который приобретает особое значение в ракурсе растущих и усложняющихся взаимодействий хозяйствующих субъектов. Разнообразие экономических, социальных и прочих интересов усиливает дифференциацию регионального пространства, накладывает свой отпечаток на направления, механизмы и темпы развития предприятий и организаций. Чем в большей степени дифференциация экономических интересов охватывает сущностные аспекты функционирования предприятий, тем острее становятся вопросы соотношения позитивных и негативных сторон применяемых методов управления. Предпринимаемые в настоящее время попытки создания соответствующих регулятивных механизмов развития на основе разнонаправленных и разобщенных между собой методов еще более усугубляют проблему взаимосвязей элементов управления.

3. Глобальная конкуренция преодолевает национальные границы и заставляет предприятия региона конкурировать с различного рода межнациональными и наднациональными корпорациями, имеющими мощные финансовые ресурсы и научно-технологические преимущества. Экономический потенциал региональных хозяйственных систем оказывается вовлеченными в состязание за ресурсы и результаты на мировом уровне, что резко повышает требования к его конкурентоспособности и эффективности.

В экономическом потенциале должно обеспечиваться необходимое сочетание рыночных механизмов с государственным и региональным координационным воздействием в форме механизма, при котором множество разнородных отраслей, государственных и частных хозяйствующих субъектов и организаций, их функций и интересов, выгодно соединяются в интегрированной системе, осуществляющей весь цикл «идея – конкурентоспособная продукция». В этой системе вузы, научно-исследовательские организации, производство, предпринимательский сектор должны получить внешний импульс к кооперации и интеграции на взаимовыгодной основе, единых правилах и четко проработанной схеме взаимодействия по активизации развития хозяйствующих субъектов.

Рецензенты:

Тиникашвили Т.Ш., д.э.н., профессор кафедры «Финансы и кредит», ФГБОУ ВПО «Северо-Осетинский государственный университет им. К.Л. Хетагурова», г. Владикавказ;

Дзагоева М.Р., д.э.н., профессор кафедры «Налоги и налогообложение», ФГБОУ ВПО «Северо-Осетинский государственный университет им. К.Л. Хетагурова», г. Владикавказ.

Источник: fundamental-research.ru

Бизнес как фактор экономического потенциала региона

Ключевые слова: ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ; ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ; РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА; ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ; СТРАТЕГИЧЕСКИЙ РЕСУРС; ENTREPRENEURIAL POTENTIAL; ECONOMIC GROWTH; REGIONAL ECONOMY; ENTREPRENEURS; STRATEGIC RESOURCE.

Аннотация: В статье рассматриваются понятие «предпринимательский потенциал», его суть и основные элементы. Особое внимание в работе уделяется предпринимательскому потенциалу Республики Татарстан.

Предпринимательский потенциал региона можно определить как один из экономических ресурсов, влияющих на характер и темпы экономического развития. В экономически развитых странах предпринимательство признано движущей силой экономического пространства, а степень его развития зависим от формирования и реализации предпринимательского потенциала. Для экономической системы РФ исследования предпринимательского потенциала считаются достаточно новыми [2].

Россия ещё только в начале формирования государства с устойчивой рыночной экономикой по сравнению с Западными странами. По данным Федеральной службы Росстата, только занятых в сфере индивидуальной предпринимательской деятельности по отдельным видам экономической деятельности в Российской Федерации в 2016 году насчитывалось более 5 тыс. человек. В последнее время в РФ улучшились все основные макроэкономические показатели. В достижении высоких результатов существенное воздействие оказало развитие предпринимательской деятельности: улучшился предпринимательский климат, в предпринимательскую деятельность влились тысячи молодых, энергичных и квалифицированных людей [4].

Предпринимательский потенциал региона как фактор экономического роста направлен на достижение коммерческого успеха, стремление к наращиванию выгоды, при этом вышестоящий ориентир не является пределом для возможностей бизнеса [2].

На сегодняшний день Республика Татарстан является активно развивающимся субъектом.

У неё имеется широкий спектр конкурентных преимуществ. Республика находится в стратегически выгодном территориальном положении, так как расположена в центральной части Российской Федерации. Создание максимально благоприятных условий для развития предпринимательской деятельности, промышленности и поддержания комфортного инвестиционного климата является одним из главных приоритетов политики республики.

В настоящее время Республика Татарстан считается одним из лидирующих регионов в Российской Федерации. Функционирование в рамках рыночной экономики и федерального устройства России определяют Татарстан, как экономическую подсистему со значительно сильной взаимосвязью между основными элементами, которые входят в предпринимательский потенциал.

По объёмам промышленного производства субъектов Российской Федерации Татарстан традиционно входит в пятёрку лидеров. Развитие промышленного сектора оказывает прямое влияние на тенденции развития экономики в целом, так как образует более 40,5% ВРП Республики Татарстан.

На официальном сайте ФНС Республики Татарстан представлены данные о регистрации предприятий в Татарстане на 01.01.2017 г.

Так, на данный период зарегистрировано 108700 коммерческих организаций 1843 акционерных обществ, одно полное товарищество, 16 товариществ на вере, 106216 обществ с ограниченной ответственностью, 1396 закрытых акционерных обществ, 433 открытых акционерных обществ, 146 производственных кооперативов, 331 унитарных предприятий, 17650 некоммерческих организаций, 1589 потребительских кооперативов, 8380 государственных и муниципальных учреждений, 5687 юридических лиц, регистрируемых в соответствии со специальным порядком (Росрегистрация), сведения о которых содержатся в ЕГРЮЛ.

А также в 2017 году зарегистрировано 147 прочих коммерческих организаций и 1994 прочих некоммерческих организаций, сведения о которых содержатся в ЕГРЮЛ.

Количество юридических лиц, сведения о которых содержатся в Едином государственном реестре юридических лиц по состоянию представлено в таблице 1.

В Республике Татарстан основан один из крупнейших региональных оборонно-промышленных комплексов, а также динамично развивается нефтяная и нефтехимическая промышленность. Основной объём добычи нефти в республике приходится на ПАО «Татнефть» – самое крупное предприятие Татарстана. По объёмам годовой добычи ПАО «Татнефть» занимает лидирующее место в России и входит в число крупнейших нефтяных компаний мира.

Таблица 1 — Количество юридических лиц, сведения о которых содержатся в Едином государственном реестре юридических лиц по состоянию на 01.01.2017 г.

На протяжении уже нескольких лет Татарстан стабильно является одним из наиболее привлекательных для инвестирования регионов, чему способствует сочетание низкого инвестиционного риска и высокого инвестиционного потенциала. За период 2011 – 2016 гг. для развития социальной сферы и экономики в регион привлечено более 2,7 трлн. рублей инвестиций в основной капитал. В итоге доля инвестиций в основной капитал в ВРП составила 34%, а уровень безработицы – 3,9% от численности экономически активного населения [1].

Республика Татарстан является активным участником внешнеэкономической деятельности Российской Федерации, по объёмам внешнеторгового оборота стабильно занимающим первое место в Приволжском федеральном округе и пятое место среди субъектов Российской Федерации. Экспорт товаров сократился на 38,8% и составил 11,2 млрд. долларов США. Импорт снизился на 40,0%, составив 2,6 млрд. долларов США. Товарооборот Республики Татарстан со странами дальнего зарубежья в 2017 году по сравнению с предыдущим годом сократился на 40,2% [3]. Можно выделить следующие преимущества региона:

1. хорошо развитый рынок в РТ;

2. инфраструктура мирового уровня;

3. открытость государственных органов для диалога;

4. промышленное производство стремительно развивается;

5. широкий диапазон сотрудничества с зарубежными государствами;

6. рост и развитие информационных технологий и инвестиционных площадок;

7. превышение уровня рождаемости над уровнем смертности

Таким образом, перед каждым регионом Российской Федерации стоит важная задача, заключающаяся в разработке стратегии формирования, развития и эффективного осуществления предпринимательского потенциала в качестве стратегического ресурса и внутреннего источника развития экономического пространства, в виде движущей силы рыночного механизма. На сегодняшний день Республика Татарстан является активно развивающимся субъектом. У неё имеется широкий спектр конкурентных преимуществ. Республика находится в стратегически выгодном территориальном положении, так как расположена в центральной части Российской Федерации. Создание максимально благоприятных условий для развития предпринимательской деятельности, промышленности и поддержания комфортного инвестиционного климата является одним из главных приоритетов политики республики.

Список литературы

Источник: novaum.ru

Экономический потенциал региона — концепция, сущность, анализ и состав

В экономической теории нет фиксированного определения понятия «экономический потенциал». Однако она играет особую роль в системе организации национальной экономики, региональной и производственной организации и служит ее материальной основой. Возможность роста экономического потенциала характеризует уровень развития производительных сил и определяет конкурентоспособность региона.

Проведение анализа экономического потенциала на сегодняшний день является актуальным, поскольку на его основе можно сделать выводы об общем состоянии и закономерностях развития региона. С ее помощью можно увидеть, какие отрасли промышленности развиваются наиболее динамично, чей вклад в экономику республики наиболее значителен. Можно выявить «слабые места» экономики и предложить пути их преодоления.

Концепция экономического потенциала и методы его оценки

Одной из основных категорий экономической теории является потенциал, который определяет состояние и возможности развития экономических систем разных уровней (предприятия, региона, национальной экономики).

Существуют значительные различия в определении понятия «экономический потенциал», его социально-экономической сущности, содержании и внутренней структуре. Можно выделить четыре основных подхода к интерпретации этой концепции:

- экономический потенциал как общая способность экономики региона, его отраслей, предприятий, предприятий осуществлять производственно-хозяйственную деятельность, производить продукцию, товары и услуги, удовлетворять потребности населения, общественных нужд, обеспечивать развитие производства и потребления;

- Экономический потенциал рассматривается как совокупность имеющихся ресурсов;

- Экономический потенциал отождествляется с другими категориями, в частности с «экономической мощью» , «производственным потенциалом»;

- экономический потенциал как результат экономических и производственных отношений между субъектами хозяйственной деятельности.

Эта разница в определениях «экономического потенциала» объясняется тем, что каждый из исследователей фокусируется на одной или нескольких характерных чертах этой категории, не раскрывая их полностью.

Сущность и значимость экономического потенциала региона

Регион является базовой единицей территориальной организации общества и представляет собой локализованную и в определенном смысле самостоятельную часть социально-экономического комплекса страны, характеризующуюся специфическим пространством, определенной однородностью социально-экономической структуры и природно-культурного ландшафта, а также системой характерных критериев формирования и функционирования.

Экономический потенциал обычно рассматривается в широком и узком смысле. В первом случае это система ресурсных подпотенциалов, определяющих реальный потенциал субъекта для развития и функционирования. Во втором случае речь идет непосредственно о годовом объеме производства.

Поэтому экономический потенциал региона следует понимать как совокупность ресурсов определенной территории и механизмов их вовлечения в экономическую деятельность региона (как текущих, так и будущих) для достижения определенных целей. Экономический потенциал региона можно также определить как общий потенциал экономики региона, его отраслей, предприятий и бизнеса по осуществлению производственно-хозяйственной деятельности, производству продукции, товаров и услуг, удовлетворению общественных потребностей и спроса населения, обеспечению развития производства и потребления.

Согласно несколько иному подходу, экономический потенциал региона должен определяться совокупностью ресурсов, необходимых для его развития, при условии их максимального использования для производства конкурентоспособных товаров и удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколений. В этом случае такие ресурсы могут быть как доступными, так и потенциальными.

Разнообразие существующих в настоящее время подходов к определению природы экономического потенциала региона позволяет взглянуть на него с двух точек зрения:

- как ресурсный компонент;

- как производительный компонент.

Первое непосредственно касается всей совокупности ресурсов региона, лежащих в основе его развития, а второе — способности региона эффективно их использовать.

Предполагается, что экономический потенциал региона во многом зависит от уровня развития его межтерриториальных и межотраслевых связей. В то же время, это напрямую зависит от уровня развития отдельных элементов.

Рассмотрим более подробно структуру экономического потенциала региональных субъектов.

Анализ и оценка экономического потенциала региона

Уровень экономического потенциала региона может быть измерен и оценен с помощью различных индикаторов. Как правило, все они могут быть грубо разделены на две группы:

- абсолютные показатели;

- относительные показатели.

Чаще всего анализируются вышеупомянутые компоненты экономического потенциала региона, т.е. его субпотенциалы. Для каждого из них устанавливается конкретный перечень оценочных показателей. Например, природный потенциал измеряется путем оценки площади территориального фонда региона, включая площадь лесных и сельскохозяйственных угодий на душу населения.

Трудовой потенциал определяется численностью экономически активного населения региона, уровнем его занятости, производительностью труда и среднемесячной заработной платой.

Анализ финансового потенциала основан на оценке консолидированных доходов населения, среднедушевых денежных доходов населения и других показателей. Основное внимание уделяется оценке производственного потенциала региона.

Основными показателями, позволяющими оценить производственную составляющую экономического потенциала региона, являются размеры и темпы роста валового регионального продукта и национального дохода, объем инвестиций в основной капитал, стоимость основных средств и другие показатели.

Состав экономического потенциала региона

Геополитический потенциал региона определяется его географическим положением, а также социально-политическими условиями и факторами развития.

Природный потенциал региона формируется природными условиями, которые окружают людей и используются ими для обеспечения средств к существованию. Природный потенциал непосредственно включает природные ресурсы, вовлеченные в производство (материальные и нематериальные). Как правило, в условиях рынка природные ресурсы приобретают денежную форму и становятся материальной основой роста благосостояния жителей региона через обеспечение доходов региональных бюджетов.

Потенциал производственной сферы представлен материально-технической базой территории. По сути, это воплощенный капитал (т.е. фонды), который функционирует в двух сферах:

- продуктивным;

- непродуктивно.

Трудовой (демографический) капитал определяется численностью населения региона, его возрастной и половой структурой. Он отражает трудовой потенциал общества, как в настоящее время, так и в будущем.

Социальный потенциал региона базируется на возможностях региональной инфраструктуры в области здравоохранения, общественного питания, жилищно-коммунального хозяйства, торговли и др.

Интеллектуальный потенциал формируется на основе исторического опыта общества и определяется традициями региона и его жителей, уровнем образования, науки и культуры.

Управленческий потенциал отражает уровень руководителей, состояние организационных методов и форм управления.

Наконец, финансовый потенциал отражает финансовые ресурсы региона и возможности его привлечения. В данном случае также корректно говорить об инвестиционном потенциале региона.

Все вышеупомянутые потенциалы в совокупности образуют общий экономический потенциал региона.

- Экономическая теория

- Экономика

- Факторы, влияющие на потребительский спрос — общие понятия, структура и процессы

- Миграционные процессы в России: плюсы и минусы, социально-экономические последствия — концепция, последствия, плюсы и минусы

- Экономический анализ рэкета — концепция, причины и формы

- Планирование экономического развития государства — свойства, сущность, этапы и виды

- Зарубежный опыт обеспечения экономической безопасности — концепция и модель безопасности

- Сущность рыночной экономики и ее развитие в России — факторы появления, суть, развитие и переход

- Капитал как фактор производства — стоимость, механизм и оборотные средства

- Абсолютный коэффициент эластичности спроса — суть, особенности примеры и формула

При копировании любых материалов с сайта evkova.org обязательна активная ссылка на сайт www.evkova.org

Сайт создан коллективом преподавателей на некоммерческой основе для дополнительного образования молодежи

Сайт пишется, поддерживается и управляется коллективом преподавателей

Telegram и логотип telegram являются товарными знаками корпорации Telegram FZ-LLC.

Cайт носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, которая определяется положениями статьи 437 Гражданского кодекса РФ. Анна Евкова не оказывает никаких услуг.

Источник: www.evkova.org