Отказ Европы от российского угля переориентировал его экспорт в Азию. Несмотря на огромные логистические проблемы, добывающие компании пока остаются с прибылью, но вот само будущее кузбасского угля уже не так очевидно. Что происходит вокруг угольной столицы России — в репортаже Forbes

«На лопате»

Горнолыжный курорт Шерегеш стал новой визитной карточкой Кузбасса. В аэропорту Новокузнецка, угольного центра страны, гостей в ярких спортивных куртках приветствуют рекламой склонов, обещаниями «незабываемых эмоций и дружеских впечатлений». Уголь, прославивший Кузбасс, даже не упоминается. Хотя доля угольной отрасли в экономике региона по-прежнему занимает первое место — около 26%.

С первого же дня пребывания в Кузбассе видно, что в долгосрочной перспективе на уголь уже не ставят. Масштабно его добывать и строить металлургические заводы здесь начали в 1930-х. «Я знаю — город будет, я знаю — саду цвесть, когда такие люди в стране в советской есть!» — это Владимир Маяковский писал о Новокузнецке в 1929 году.

ТОП-5 БИЗНЕС ИДЕЙ ИЗ АМЕРИКИ, КОТОРЫХ НЕТ В РОССИИ! Бизнес идеи! Бизнес 2021!

В 1972 году по численности населения город обогнал областной центр Кемерово. В 1991 году здесь проживало 602 000 человек, а в столице области — 521 000. Было к чему стремиться. В начале 1980-х инженер в НИИ получал около 150 рублей, ставка доцента в вузе была 300 рублей. Шахтер же Кузбасса зарабатывал 600 рублей.

Сложно представить, как в условиях советского дефицита тратились эти деньги, но «углекопы» явно не бедствовали.

Сейчас такого ощущения нет. Поселки на пути из аэропорта в город производят гнетущее впечатление. И даже за монументом «Вас приветствует дважды орденоносный Новокузнецк» следов зажиточности не видно. «Когда мы после последней аварии на шахте объезжали семьи погибших, то поразились, в какой нищете они живут», — заметила в разговоре с Forbes сотрудница одной из местных социальных служб, пожелавшая остаться неназванной.

В новокузнецком офисе одной из крупнейших российских угольных компаний ПАО «Распадская» висит объявление о наборе ГРП. «Горнорабочий подземный, — объясняет один из шахтеров. — Низшая должность, разнорабочий «на лопате». Где-то 30 000 рублей. Впрочем, не хватает и квалифицированных проходчиков, забойщиков, зарабатывающих 50 000–100 000 рублей. Такие деньги можно и на поверхности получить, а потому никого найти не могут».

Правда, у работающих под землей сохранились льготы. «Рабочая неделя 30 часов, ранняя пенсия — после 25 лет в шахте. До сих пор молоко за вредность выдают», — рассказывает председатель Новокузнецкой территориальной организации Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности Сергей Бондаренко. По его словам, ежегодно угольные компании индексируют зарплаты ровно на определенный Росстатом процент инфляции. «Такое требование прописано в законодательстве, — объясняет Бондаренко. — В этом году индексация произведена частично, примерно на половину от инфляции. Работодатели объясняют якобы своим тяжелым положением».

НОВЫЕ БИЗНЕС ИДЕИ, КОТОРЫХ НЕТ В РОССИИ! Бизнес идеи! Бизнес 2022!

«В 2022 году добыча угля в России составила 443 млн т — это рекорд за всю историю, — говорит Алексей Митенков, директор Института экономики и управления НИТУ МИСИС. — В 2012 году было 354 млн т. А в РСФСР добывали около 300 млн т». Непосредственно в Кемеровской области добыча в 2022 году упала: 223,6 млн т против 243,1 млн т в 2021 году.

Но, как рассказали Forbes в правительстве региона, за 2022 год прибыль угольщиков даже выросла по сравнению с 2021 годом на 31,8 млрд рублей, или на 6,4%, и составила 530,5 млрд рублей. Причина в подскочивших ценах. Во многом их рост был обусловлен запретом на импорт российского угля в Евросоюз с августа 2022 года.

«На Европу, в основном Польшу и Румынию, приходилось около четверти экспорта российского угля, — рассказывает Алексей Митенков. — В 2021 году из вывезенных за рубеж 211 млн т Европа взяла 50 млн т, Китай — 53 млн т. Остальное — Малайзия, Турция, ОАЭ». В 2022 году в список основных покупателей добавилась Индия, нарастившая закупки на 148%. Европа заместила российский уголь казахстанским.

Полное переключение на восточных покупателей сопряжено со сложнейшими логистическими проблемами. Прогнозируемый объем добычи угля в регионе на 2023 год — около 220 млн т, угледобывающие компании Кузбасса заявляли о готовности отгрузить в 2023 году на экспорт в восточном направлении 125,5 млн т. Однако, по соглашению Правительства Кузбасса с ОАО «РЖД» на 2023 год, госмонополия берет на себя обязательства по вывозу угля в восточном направлении на экспорт только 53,1 млн т, рассказали Forbes в областной администрации.

Проблемы с пропускной способностью железной дороги на восток существовали и раньше, но в 2022 году они обострились из-за европейского эмбарго на импорт не только российского угля, но и ряда других позиций. Например, леса, поставки которого тоже переориентировали на восточных потребителей. В 2024 году ситуация принципиально не изменится: правительство Кузбасса рассчитывает, что объемы вывоза на восток будут не ниже установленных поручением президента России 68 млн т.

«Все остальное придется везти все равно на запад — в порты Мурманска и Санкт-Петербурга, а оттуда морем опять же на восток — в Индию, Китай. Собственно, это уже и сейчас делают, — объясняет Алексей Митенков. — Даже с нулевой маржой, но это предпочтительнее, чем вообще останавливать шахты. А при росте мировых цен, росте курса доллара к рублю даже при такой дикой логистике получится прибыль 5–7%». По его оценкам, до эмбарго шахта давала прибыль 20%, разрез — 40%. В 2023 году с учетом проблем логистики и общим дисконтом на российский уголь на мировом рынке этот уровень по всем кузбасским компаниям упадет до 5–7% и 20–25% соответственно.

Уголь делится на энергетический и металлургический (коксующийся). Первый используется в электростанциях, из второго получается кокс, обеспечивающий жар доменной печи при выплавке железной руды. Доменные производства в Европе практически исчезли как неэкологичные: эту грязную составляющую оставили России и закупали у нее готовый стальной прокат.

По данным Минэнерго, из 48,7 млн т отправленного в Евросоюз в 2021 году российского угля коксующегося было всего 3,45 млн т. «Львиная доля коксующегося угля приходится на внутреннее потребление — металлургию, — рассказывает Алексей Митенков. — Металлургия сейчас из-за тех же санкций проседает на 20%. И в первую очередь потери несут компании, у которых в ассортименте высока доля коксующегося угля. Например, «Распадская» и «Стройсервис».

Материал по теме

Долина «гейзеров»

«В 2021 году в области масштабно отмечали 300-летие Кузбасса. В 1721 году здесь нашли уголь, — рассказывает историк Петр Лизогуб, замдиректора по науке Новокузнецкого краеведческого музея. — Активные же разработки тут начались при советской индустриализации, нынешний город вырос вокруг металлургического завода. Непосредственно на территории Новокузнецка работало 11 шахт. Сейчас действующих всего две: в Заводском районе «Большевик» и «Полосухинская».

По данным правительства области, в 1990-х было закрыто 43 шахты, после 2000 года — еще 23. Причина: убыточность или потенциальная аварийность. Сегодня в регионе эксплуатируется 38 шахт и 57 разрезов.

«В советское время добыча угля в России велась в основном шахтами, разрезов было мало, — рассказал Forbes Антон Лементуев, региональный координатор российской экологической группы «Экозащита!». — Сейчас же, по данным Минэнерго России, разрезы дают 75% объема. В Кузбассе доля разрезов в общей добыче более 65%. И продолжает расти».

Добыча разрезом, то есть открытым способом, не только безопаснее, но и значительно дешевле. Правда, экономическая целесообразность разрезов в Кузбассе проявилась лишь в XXI веке. «При технологиях 1930–1950-х годов идти под землю узким коридором было дешевле, чем снимать вскрышу, пустой грунт, на десятки, а то и сотни метров.

Не было такой техники, например нынешних карьерных самосвалов. Зато сейчас разрезы для добычи предпочтительнее», — объясняет доцент Кузбасского технического университета Валерий Салихов. Впрочем, как он замечает, в определенных случаях без шахт не обойтись и сегодня: самый качественный дорогой уголь — глубокого залегания. Строить разрез, уходящий, допустим, на 500 м вниз, обходится значительно дороже. «Кузбасс уникален тем, что здесь добывается 17 технологических марок угля, — поясняет Салихов. — Во многом переход к разрезам связан и с изменениями в структуре спроса на эти марки».

Местами вокруг Новокузнецка взгляду открывается настоящая красота: присыпанные снежком долины и холмы, над которыми в морозном воздухе вьется легкая дымка. При богатом воображении можно сравнить с долиной гейзеров. Вот только дышится тут не лучше, чем в центре мегаполиса. «Это же не водяной пар, как в гейзерах, дым — угарный газ от тлеющей породы, — пожимает плечами новокузнецкий экоактивист Денис Шакин, — и все эти горы — просто отвалы над угольными разрезами. По мере накопления отвала там под давлением начинается горение спрессованной угольной пыли».

Почему «сдувается» кузбасский бизнес?

Количество предпринимателей в Кемеровской области стремительно сокращается. И на эту крайне негативную тенденцию, как кажется, уже не в состоянии повлиять никто. Даже предполагаемые попытки и обещания областной власти скорректировать ситуацию к видимым последствиям не приводят. В ситуации разбирался корреспондент VSE42.Ru.

Есть куда падать?

Недавний разговор представителей кузбасского бизнеса и губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева, вопреки, быть может, ожиданиям скептиков, получился крайней оживленным и даже напряженным. По крайней мере, свойственный многим заседаниям Кузбасской торгово-промышленной палаты налет некоей чиновничьей чопорности на этот раз как рукой сняло.

Одним из запевал «перчинки» в разговоре с первым руководителем региона стал небезызвестный кемеровский предприниматель, он же член КТПП, Юрий Дорошенко, который без лишних обиняков «вылил» на недавно избранного губернатора накопившиеся проблемы. Причем даже не столько погружаясь в какие-то глубокие причины – на это попросту не было времени, – сколько выдавая «резолютивную часть».

А суть ее крайне наглядна: достаточно было всего лишь озвучить статистические данные. Итак, количество зарегистрированных в прошлом году субъектов малого и среднего предпринимательства (читай: «небольших» предпринимателей) составило 3 300, а число таких же закрывшихся (снятых с учета в Кемеровской области) – 6 440, или почти в два раза больше.

Более того, уже по данным девяти месяцев текущего 2018 года ситуация эта не то что не выправилась, она, судя по всему, еще и ухудшилась. Так, с начала года 2 160 представителей малого и среднего бизнеса решили открыть свое дело в Кузбассе, а 3 964 – закрыть.

Здесь стоит отметить, что, по оценкам налоговиков, большая активность по регистрации предприятий приходится на первую половину года, а закрытие бизнеса – на вторую его половину. То есть можно предположить, что в оставшиеся три месяца 2018 года разрыв между открытиями и закрытиями только увеличится.

Показательна реакция Сергея Цивилева на озвученную во время встречи информацию. Он… удивился. В том смысле, что «и сейчас закрываются больше, чем открываются?». Здесь стоит напомнить, что ранее озвучивалась информация, что областные власти якобы пообщались с налоговиками на предмет того, что, мол, пора перестать «кошмарить» местных предпринимателей. И, видимо, ждали скорого эффекта от состоявшихся переговоров.

О том, насколько оправданны были такие ожидания, можно спорить, но факт остается фактом. Тенденция 2018 года с точностью копирует ситуацию прежнего года.

Возможно, причиной тому сохранившаяся придирчивость местных налоговиков, то и дело находящих ошибки в бухгалтерской документации СМП? Возможно. Не случайно ведь многие предприниматели, продолжая вести рынок в регионе, решают перерегистрировать свои предприятия в соседних Барнауле или Новосибирске.

Едва ли там налоговики хуже видят нарушения, зато, можно предположить, они не ищут поводов «докопаться до столба». Что, опять же предположительно, не способствует развитию у предпринимателей комплекса жертвы и заведомого нарушителя, а, наоборот, стимулирует его развивать свой бизнес. Как следствие, увеличивая налоговые отчисления в бюджет. Но только не Кузбасса, а все тех же Новосибирска и Барнаула.

Бегство не остановилось

Но это, разумеется, только часть правды. Еще одна, видимо, состоит в том, что вести бизнес в Кузбассе в принципе становится все сложнее. По крайней мере мелкий бизнес.

Во-первых, угольная специфика Кузбасса отлично подходит для тех, кто решил связать свою профессиональную жизнь с добычей угля и всем, что с этим связано. А тем, кто хочет реализовать себя в других отраслях, как им быть? Правильно, искать возможности на стороне.

Можно, конечно, поспорить с тем, что программисты, космонавты и агрономы всех мастей вполне могут реализоваться и на кузбасской земле, но факты говорят о другом. Еще, казалось бы, относительно недавние 3,3 миллиона жителей региона сегодня изрядно поредели, опустившись ниже 2,7 миллиона человек.

И, тем не менее, и другие сибирские регионы испытывают на себе давление отрицательного прироста населения (исключительно чиновничья словесная конструкция, сродни «оптимизации» вместо «сокращение рабочих мест»). И все-таки кузбасские предприниматели уходят в соседние регионы. Конечно, интересно узнать, почему это происходит. Возможно, тогда как-то удастся приостановить не только отток населения из Кемеровской области, но и отток бизнеса.

Тем более что региональному и муниципальному бюджету все-таки хочется получить свою часть налогов. При этом часть бизнеса-«крупняка» – это все те же угольщики и металлурги, зарегистрированные в Москве или где-то поблизости. Соответственно, существенная доля налогов поступает именно туда, по месту регистрации.

Так что местным властям и ставить-то, по сути, больше не на что, кроме малого и среднего предпринимательства. А значит, остановить отток и вернуть хотя бы часть из тех, кто уже ушел – в этом есть прямая заинтересованность.

Насколько она совпадает с интересами областного управления ФНС, сказать сложно. Все-таки наши налоговики, будучи исключительно федеральной структурой, то есть организационно и «отчетно» подчинены своему московскому начальству, и будучи «лидерами по сбору налогов», едва ли решатся запросто отказаться от своих лидирующих позиций во внутренне ведомственных рейтингах и премий за хорошую работу. Даже после переговоров с областными властями.

Деньги или жизнь?

Впрочем, и в самой областной власти, возможно, все не так просто в отношении «закручивания-откручивания гаек». Показательным примером можно считать ситуацию с еще одним тезисом, также озвученным во время мероприятия КТПП, состоявшегося в областной администрации.

Члены этой организации обратились к областным чиновникам с предложением о введении в Кемеровской области инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль. Суть его крайне проста и понятна всем, кто, например, получал налоговый вычет за купленную квартиру в виде денег, уплаченных в счет налога на доход физических лиц.

Что реализация подобной инициативы дала бы региону? Разумеется, стимул собственникам бизнеса вкладываться в его развитие. То есть деньги потратишь в любом случае – в виде налога, который уйдет в бюджет, или в виде инвестиций в собственное производство. Как говорится, тебе выбирать. А что выберет в такой ситуации любой адекватный предприниматель, догадаться несложно.

Для понимания стоит сказать, что подобный вычет уже существует, например, в Карелии и Ямало-Ненецком автономном округе. Более того, в Якутии, Удмуртии, Красноярском крае, Томской, Новосибирской областях и других регионах России решение о введении вычета рассматривается.

А теперь вопрос: что ответили в администрации Кемеровской области на предложение КТПП? Увы, «был получен отрицательный ответ от Главного финансового управления Кемеровской области. Мотивировка – сложности прогнозирования поступления в доходную часть бюджета по налогу на прибыль, риски снижения доходов, принятие закона по льготам на движимое имущество».

То есть реальное бегство бизнеса из Кузбасса, видимо, пугает областных чиновников гораздо меньше, чем «риски снижения доходов» в бюджет.

«. мы тут вправе все решать»

Как видится, весьма похожей позиции придерживаются и кузбасские профсоюзы. По крайней мере, что касается возможной отмены в готовящемся на 2019-2021 года трехстороннем соглашении (работодатели, профсоюзы и региональная власть) понятия минимального размера оплаты труда в Кузбассе, который декларируется выше российского традиционно в полтора раза.

Если этого не произойдет, то предприниматели будут обязаны платить самую низкую заработную плату за самый неквалифицированный труд в размере более 19 тысяч рублей. Представители бизнеса заявляют, что это нереально. Более того, в данном случае нарушается паритетный принцип оплаты труда в коммерческих предприятиях и организациях бюджетной сферы. На последние, подчиняющиеся пресловутой тарифной сетке, соглашение не распространяется в той мере, как на бизнес.

В результате возникает странная ситуация: бизнес платить зарплату должен больше, а бюджетные организации, по сути, являющиеся частью государственной экономики – могут меньше. С другой стороны, если бизнес решит, сжав зубы, платить по трехстороннему соглашению, то, например, больничные санитарки, работающие «в прыжке» за 8 тысяч рублей, с легким сердцем уйдут мыть полы к частникам за 19 тысяч рублей. Тогда полы в больницах останутся навсегда грязными, а неходячие больные – неперевернутыми.

Абсурдность ситуация настолько явная, что о ней говорят не только сами предприниматели. Например, необходимость отмены минимального уровня зарплаты на заседании КТПП поддержала и кузбасский бизнес-омбудсмен Елена Латышенко.

Однако первый заместитель председателя Федерации профсоюзных организаций Кузбасса Сергей Пахомов, отвечая на вопрос редакции о том, поддерживает ли он отказ от регионального понятия минимального размера оплаты труда, ответил, что это должны решать участники трехстороннего соглашения. Тем не менее высказался, что лично он считает, что от «минимума» не стоит отказываться: «Что касается Кузбасса, мы тут вправе все решать».

Фурами по ценам?

Кстати, еще один член КТПП, представляющий в ней транспортников, новокузнечанин Александр Маман озвучил, возможно, неоригинальную инициативу. Однако именно она может отчасти увеличить и налоговые поступления в бюджет, и создать новые рабочие места и новые субъекты малого и среднего предпринимательства, и… сэкономить бюджетные расходы.

Суть предложения следующая: запретить крупным (в первую очередь, федеральным) торговым сетям использовать для подвоза к своим магазинам многотонные грузовые автомобили – фуры. По мысли Мамана, фуры могут доезжать только до въездов в города. Дальше товар необходимо перегружать на те же «Газели» и уже с их помощью развозить по торговым точкам.

Что это, по словам Александра Мамана, даст в результате? Во-первых, «Газели» – это те самые местные мелкие предприниматели и их работники, которые смогут получить дополнительный заработок. Во-вторых, налоги от открывшихся в связи с новой потребностью рынка предприятий пойдут в местные бюджеты.

Ну и в-третьих, что немного неожиданно, многотонные фуры не будут разбивать городские дороги. А значит, их можно будет реже ремонтировать. А это прямая экономия бюджетных денег.

Правда, нельзя не отметить в этой связи, что реализация предложения члена КТПП неизбежно приведет к увеличению логистических расходов ритейлеров: несколько «Газелей», особенно на аутсорсинге, будут стоить дороже, чем одна фура. А это, разумеется, отразится на конечной цене товаров в кузбасских магазинах федеральных торговых сетей. Так что здесь считать нужно…

Есть перестали! Совсем! Почти…

Если уж говорить о торговле как о точке прорыва для местного предпринимательства (что не является аксиомой, ведь торговля сама по себе едва ли способна стать локомотивом экономики региона), то стоит обратиться к развитию ее малоформатной составляющей. Более того, более конкретно, нестационарной торговле.

С одной стороны, это хороший способ небольшим торговым предприятиям, учредителями которых выступает все тот же упоминавшийся уже малый бизнес, получить хоть какое-то конкурентное преимущество перед крупными сетями. Хотя бы за счет увеличения доступности своих магазинчиков, в том числе и «магазинов на колесах». С другой стороны, в результате развития нестационарной торговли шанс на увеличение реализации продукции получают и местные товаропроизводители, у которых «маленькие» продавцы, наверняка, будут что-то закупать с большей охотой, чем те же федеральные игроки с их объемами и жесткими требованиями и условиями входа.

По большому счету, в данном случае речь может идти о возрождении торговых ларьков из 90-х. Разумеется, в современном антураже. Будь то «магазины на колесах» или небольшие торговые павильоны, не являющиеся капитальными строениями.

Об этом на недавнем мероприятии в Кемерове, посвященном, в том числе развитию торговли, говорила начальник управления потребительского рынка департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кемеровской области Наталья Наумова.

Правда, пока тенденция с малоформатной торговлей обратная. Количество всевозможных ларьков-киосков только сокращается. Причем фатально. Так, например, если на 1 января 2017 года в Кузбассе работало 1 285 киосков, то годом позднее – 136. Или почти в десять раз меньше.

Аналогичная ситуация и с павильонами. На 1 января 2017 года их было 1 882, а на 1 января 2018 года – уже 402. Мобильная торговля также за год сократилась в разы: со 195 до 30 за тот же период.

Куда менее «купировалась» торговая сеть в потребкооперации. Однако же все равно сократилась: со 335 до 328 торговых предприятий. Тем не менее на фоне киосков и павильонов это почти победа.

Уменьшилось и количество стационарных сельских магазинов с 1 653 до 1 516, или на 137 магазинов. И это всего за один год.

Аналогичная аховая ситуация и в сфере кузбасского общественного питания. Так, количество кафе в Кемеровской области в целом сократилось с 915 по состоянию на начало прошлого года до 222 на 1 января 2018 года. Или примерно в четыре раза. При этом количество посадочных мест в выживших предприятиях общепита этого формата сократилось куда существеннее: с почти 40 тысяч до 8 тысяч. Или в пять раз.

С ресторанами все еще печальнее. Так, за год их количество в Кемеровской области сократилось с 131 до 21, а посадочных мест – с 13 251 до 1 559.

Говоря иначе, средний житель Кемеровской области все реже готов есть в даже относительно доступных заведениях общепита формата кафе, а уж в ресторан сходить – это и вовсе исключение из правил и сам такой поход доступен по-настоящему избранным кузбассовцам. Что, разумеется, говорит о доходе большинства жителей региона. Короче, едим дома.

По словам Натальи Наумовой, развитие нестационарной торговли (которая, как предполагается, может дать позитивный импульс местным товаропроизводителям) напрямую связано с крайне сложной процедурой оформления таковой. Бюрократические сложности касаются как обязательного требования по оформлению земельных участков, так и прочих документов, в том числе договоров на аренду земли.

Причем это не «блажь» конкретного региона, а федеральное законодательство. А предложения по его изменению уже несколько лет находятся в Государственной Думе. Но, видимо, народным депутатам все не досуг их рассмотреть и принять закон, который бы реально смог упростить развитие нестационарной сети. А та, в свою очередь, создала хотя бы видимость конкуренции федеральным ритейлерам.

Фото: VSE42.Ru

бизнес Кемерово малый бизнес налоги общепит ситуация статистика торговля транспорт экономика Облако тегов Показать теги

Источник: vse42.ru

Миллиарды в тени Кузбасса

24.10.2022 Хитрые у нас всё таки чиновники. Объем теневой экономики в Кузбассе может исчисляться миллиардами рублей. Как правило большинство закупок ведется через официальные торги и сайт госзакупок, но и там доходит до абсурда, например, «хотим купить здание — 1 шт.». А есть еще более хитрые ходы.

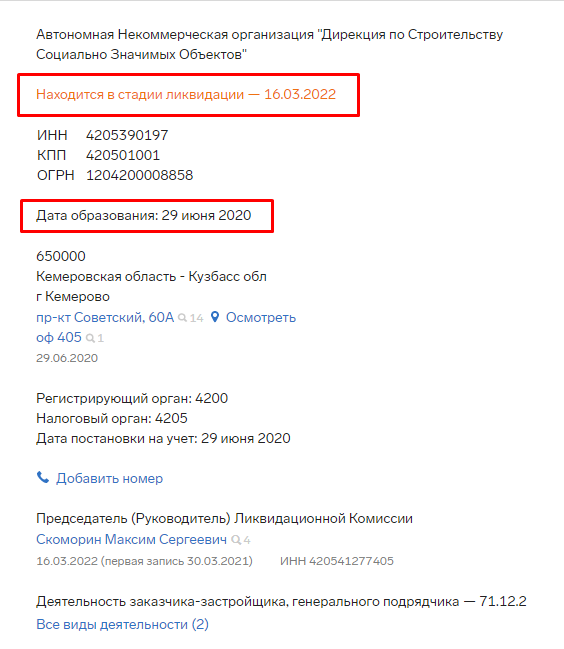

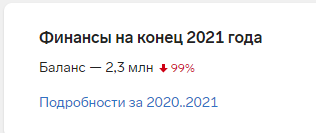

Многие министерства, да и сама администрация правительства Кузбасса наштамповали дочерние Автономные Некоммерческие Организации (АНО). Организации есть, а отчетности детальной нет, закону о госзакупках они не подчиняются, зато миллиарды и сотни миллионов через них проходят, как бюджетные, так иногда и частные. Одной из таких организаций является дочка Министерства строительства АНО «Дирекция по Строительству Социально Значимых Объектов». Открыли в 2020 году, а теперь уже закрывают. К слову сказать, через них прошло 3,6 миллиарда рублей.

Начнем с первой организации. Регистрация — ликвидация. Очень странно, даже меньше двух лет продержали контору.

Выручку они не раскрывают

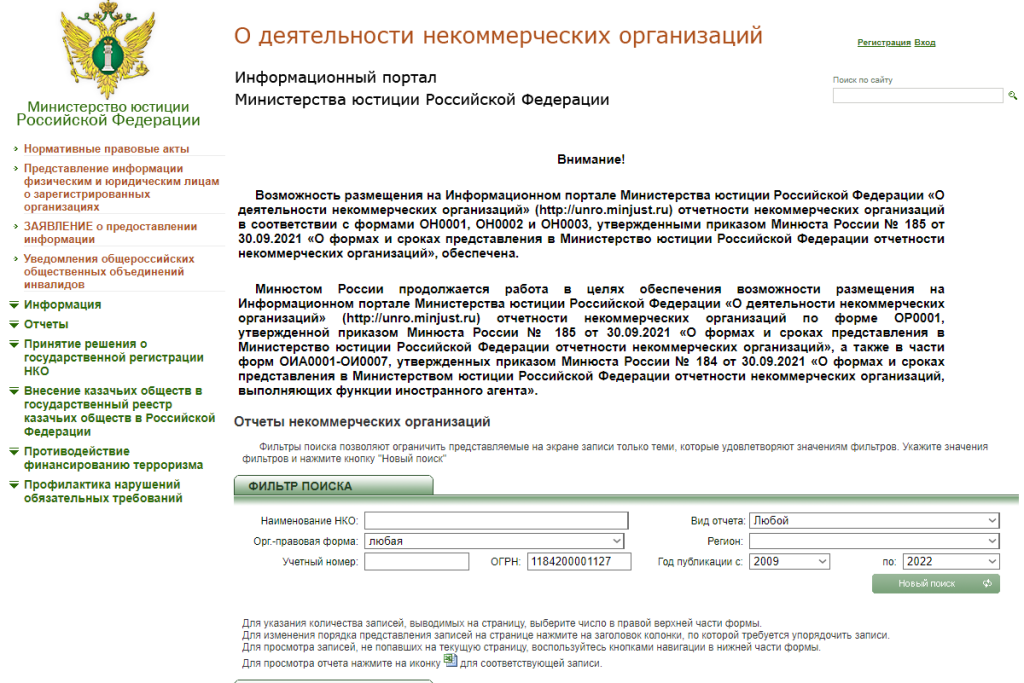

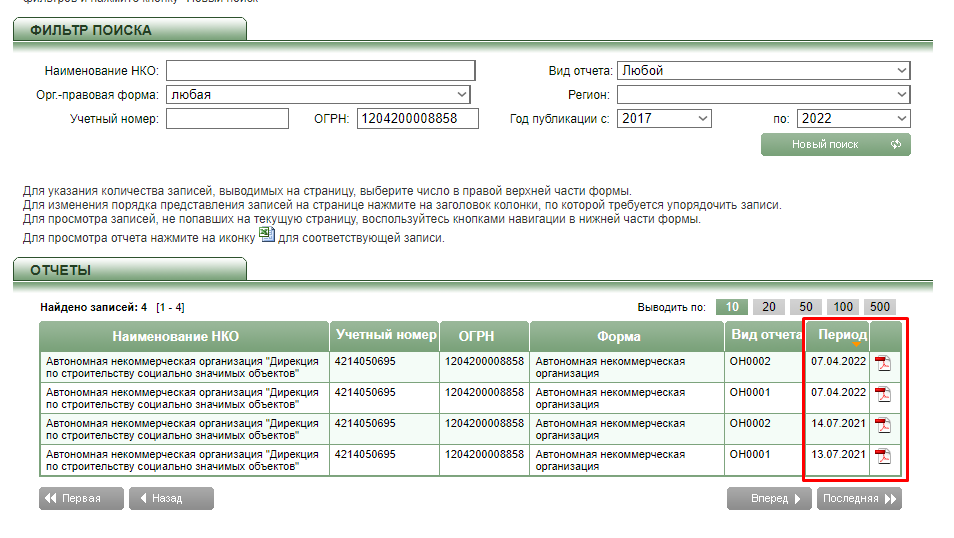

Как же нам посмотреть, что у них там творится? Сколько получили? Сколько потратили? Для этого нам придется использовать новый инструмент — сайт Министерства юстиции, куда каждая АНО обязана отчитываться.

Открываем нехитрый инструмент и вбиваем учетные данные организации

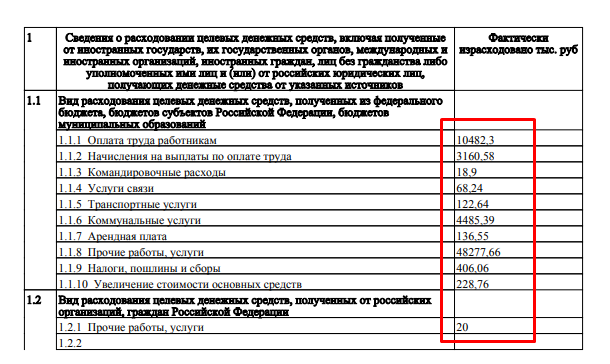

Каждый отчет состоит из двух файлов, нас интересует второй, в котором находятся финансовые данные

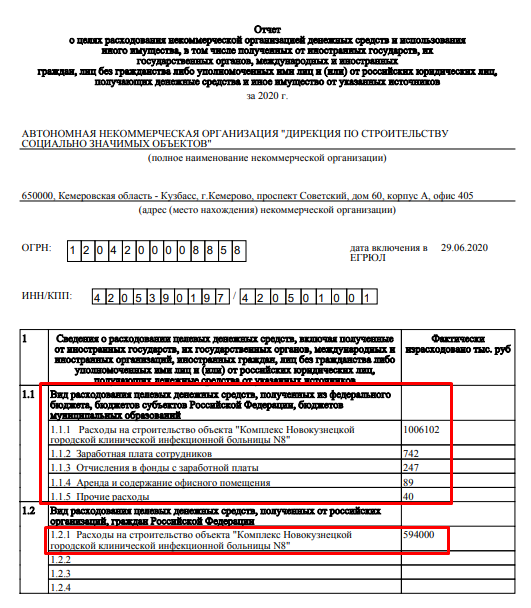

В отчете за 2020 год мы видим, что чуть более 1 миллиарда было израсходовано из бюджетных денег, и были около 600 миллионов спонсорских (стрясли с кого-то). Направлялись деньги на инфекционную больницу в Новокузнецке. Но вот кому, сколько, по каким сметам, цене, проектам — мы не увидим.

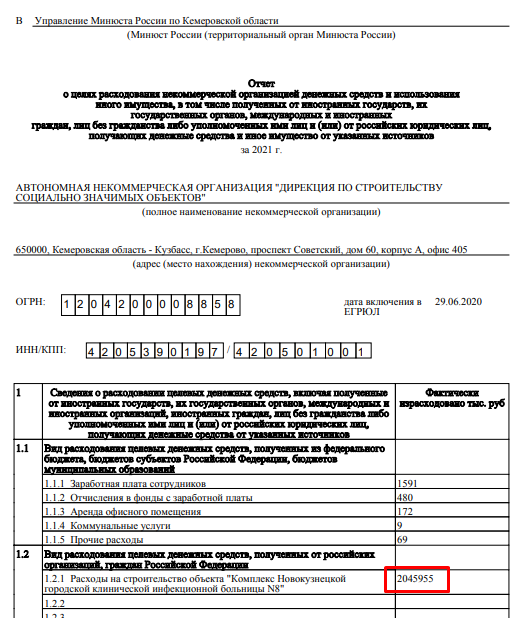

Отчет за 2021 год. Здесь уже не 1,6 миллиарда рублей, а 2 миллиарда.

Можно позвонить Роману Абрамовичу, сказать: «Слушай, брат, скинь мне пару миллиардов надо тут», — и отчитываться не надо ни перед кем, у нас же пандемия. Да и зачем потом ликвидировать так экстренно организацию? А через что прошли еще 1,5 миллиарда рублей?

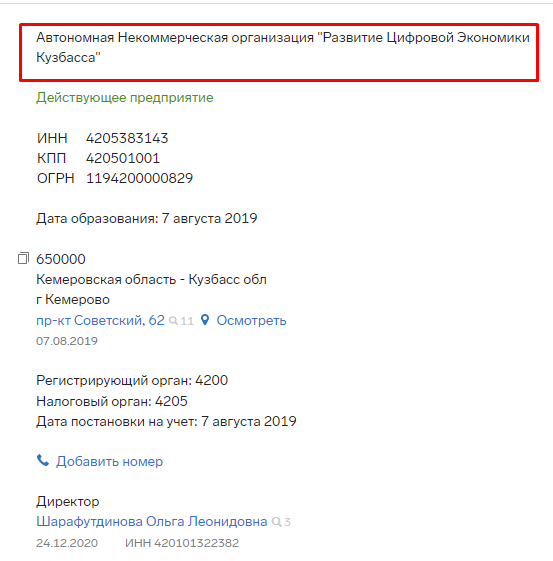

Давайте посмотрим дальше. Под Министерством цифрового развития Кузбасса — Автономная Некоммерческая организация «Развитие Цифровой Экономики Кузбасса»

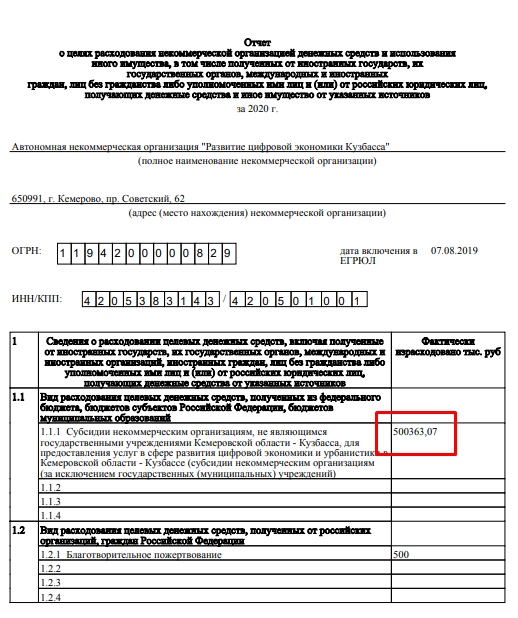

2020 год — полмиллиарда рублей из бюджета

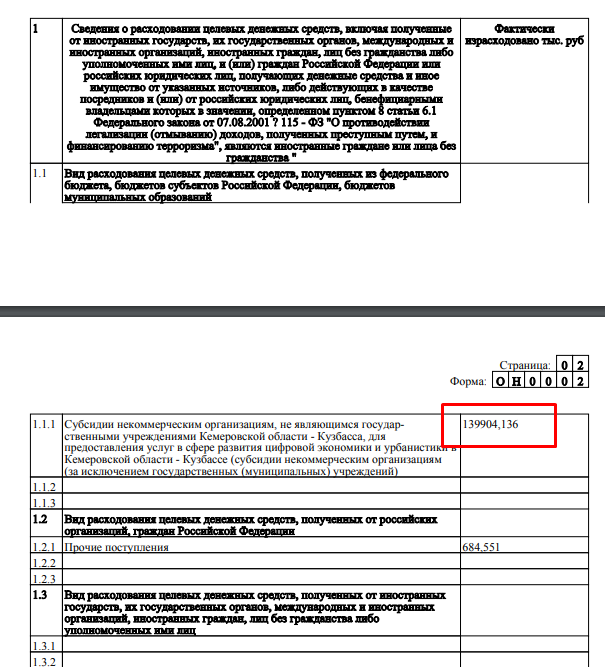

2021 год — 140 миллионов рублей

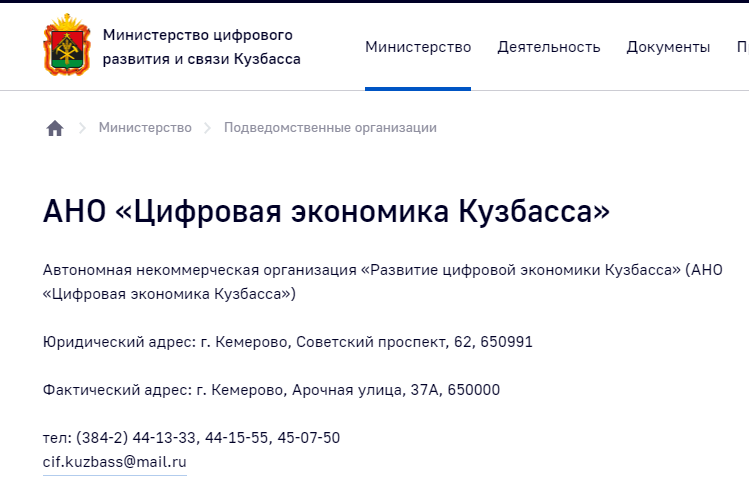

На них есть ссылка на сайте Министерства (хотя бы что-то)

Вот их тематика деятельности:

Предоставление услуг в сфере развития цифровой экономики и урбанистики в Кемеровской области — Кузбассе, в том числе, путем поддержки общественно значимых проектов и инициатив в указанной сфере, оказание консультационных услуг в части проектного сопровождения, включая организацию и проведение публичных мероприятий в сфере цифрового развития региона, а также организация взаимодействия между бизнес — сообществом в сфере цифровой экономики, образовательными организациями, иными лицами, органами власти при реализации вопросов цифрового развития Кемеровской области — Кузбасса.

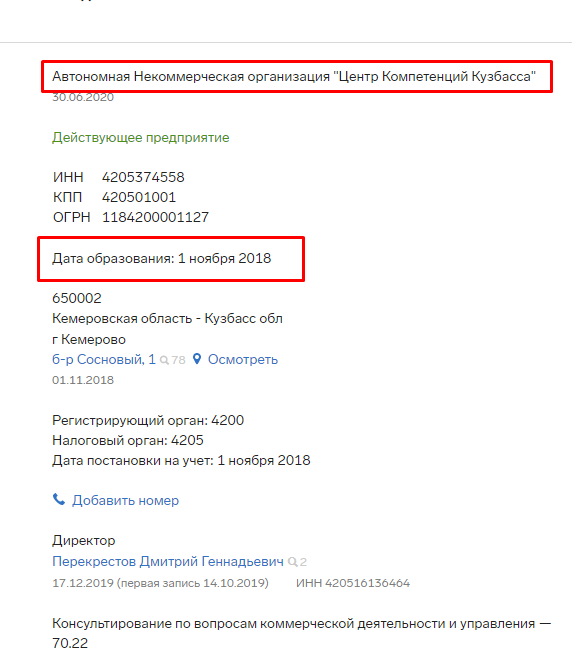

Непосредственно под Правительством Кузбасса есть такая Автономная Некоммерческая организация «Центр Компетенций Кузбасса». Даже 2GIS она есть.

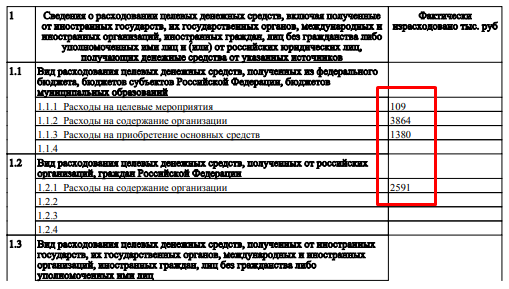

В 2020 году аппетиты начали увеличиваться и организация уже тратит в целом 36 миллионов рублей.

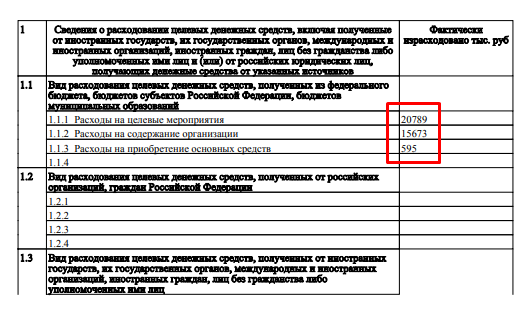

Ну а в 2021 раздухарились, расходы составили уже почти 80 миллионов рублей и всё из бюджетных денег.

И настолько видимо им там не хватает денег, что даже на продление собственного сайта нет ни копейки. А ведь из 80 миллионов все деньги бюджетные.

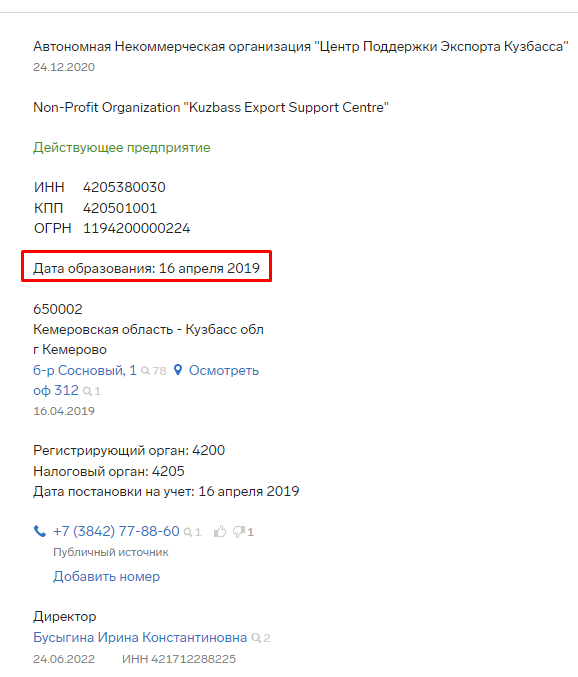

Идем дальше? Автономная Некоммерческая организация «Центр Поддержки Экспорта Кузбасса»

Надо отдать им должное, отчитываться они умеют. 2019 год 20 миллионов куда-то неизвестно куда, ладно хоть сайт работает.

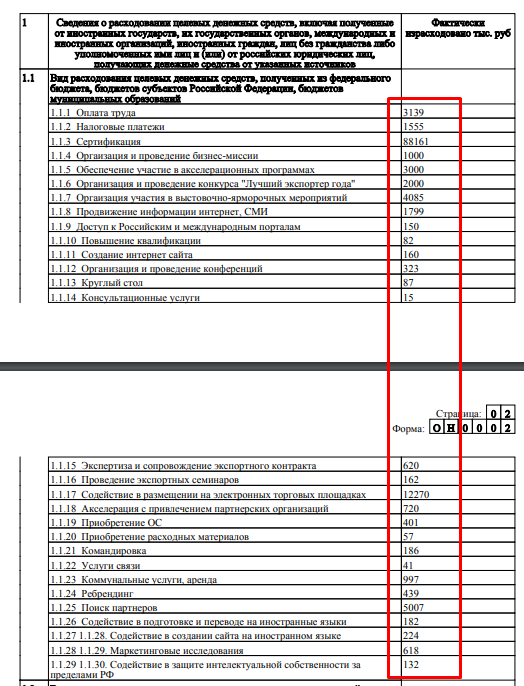

2020 год. Совсем другая песня началась и всё за счет государства. 125 миллионов рублей.

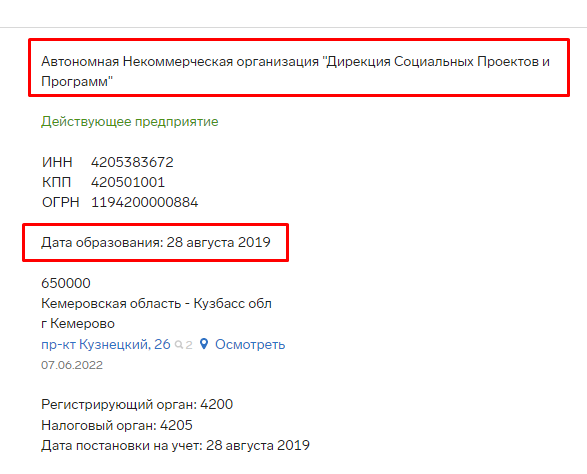

Продолжаем проводить мониторинг освоения бюджетных денег без госзакупок? Автономная Некоммерческая организация «Дирекция Социальных Проектов и Программ» под Министерством образования Кузбасса.

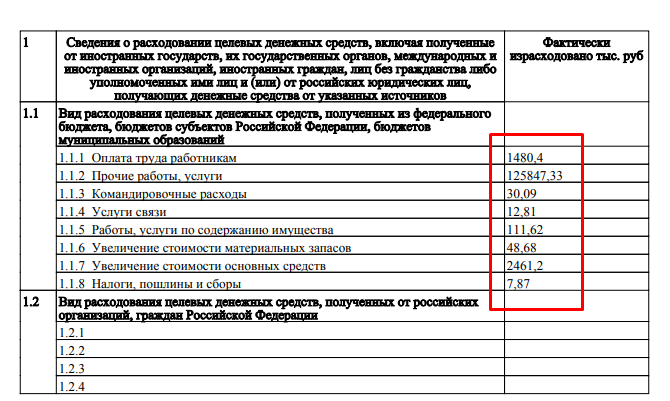

2019 год, 130 миллионов бюджетных средств прошло через организацию.

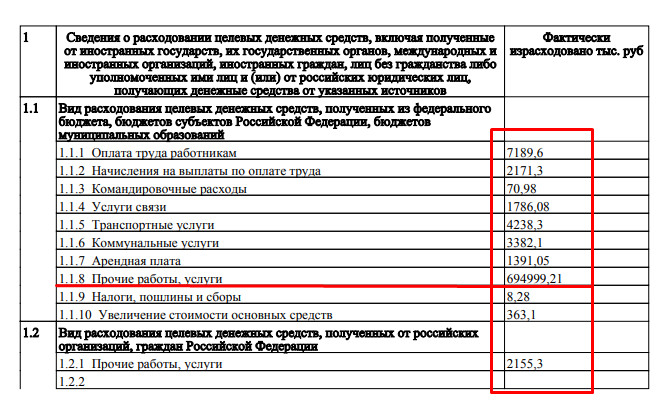

2020 год — прогнали более 700 миллионов рублей.

2021 год — около 65 миллионов рублей.