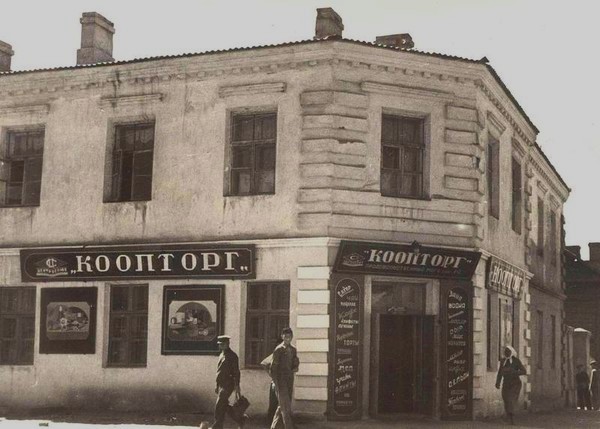

В советский период российской истории структура мелкого предпринимательства претерпела серьезные изменения, оно было развито в тех отраслях, которые обеспечивали конечное потребление населением продуктов их деятельности . Постепенно происходило уменьшение количества предприятий, использующих наемную рабочую силу, с одновременным ростом количества государственных и кооперативных предприятий. К 1929 г. на государственных предприятиях было занято 60 % наемной рабочей силы, на кооперативных — около 23,5 %, а в частнокапиталистических заведениях было сконцентрировано 11 % от общего числа занятых.

Политика в отношении мелкого производства после революции 1917 г. характеризуется постепенным «наступлением» на него и практически вытеснением этой формы предпринимательства. В 1918 г. были национализированы крупные объекты производства и сферы обслуживания, находящиеся в частной собственности, а за период с октября до конца 1920 г. было национализировано 4,5 тыс. предприятии малого размера.

Сталин, малый бизнес и социализм

С 1921 г. до середины 1920-х гг. деятельность ремесленников и кустарей, частных предпринимателей законодательно не ограничивалась. Налоги взимались дифференцировано из расчета 12 категорий, при этом учитывались и число занятых лиц, и сумма прибыли.

Однако со второй половины 1920-х гг. ужесточились меры, ограничивающие деятельность частных предпринимателей и потребительской кооперации. В первую очередь, эти меры затронули область налогообложения. Патентный сбор с предприятия в этот период засчитывался в размере 50 % в уплату уравнительного сбора.

Уравнительный сбор взимался с определенного процента к оборотам предприятия и исчислялся по оборотам на предшествующий период. Было введено обложение подоходным налогом по совокупному доходу. Таким образом, предпринятые государством фискальные меры существенно повлияли на объемы и масштабы как частного сектора, так и в целом малого предпринимательства.

В Конституции СССР 1936 г. малое предпринимательство, кустарное и ремесленное производство ставилось в противовес социалистическому хозяйствованию. Подобное отношение к мелкому производству было характерно и в 1960-е, и в 1970-е гг. Политика по отношению к мелкому производству постепенно изменялась с принятием Конституции в 1977 г. В самом начале перехода России на путь рыночных реформ в 1988 г. было принято решение о поддержке малого предпринимательства, и как результат в начале 1990-хгг. появились многочисленные кооперативы, объекты торговли, общественного питания, оказания услуг населению, станции технического обслуживания автомобилей, автомойки и т. д.

Развитие малого бизнеса было тесно связано с реализацией политики его налогообложения. Становление введенной с 1992 г. принципиально новой для России налоговой системы проходило в жестких условиях политических, экономических и структурных преобразований при отсутствии преемственности в области налогового права. За годы функционирования налоговой системы было внесено значительное количество различных изменений в налоговое законодательство в отношении малого бизнеса в целях его приведения в соответствие с протекающими в жизни общества процессами.

Каким был теневой бизнес в СССР?

За прошедшие 15 лет можно выделить несколько заметных событий, произошедших в сфере налогообложения малого предпринимательства. С 1991 г. в соответствии со ст. 8 Закона РФ от 27.12.91 № 2116-1 «О налоге на прибыль предприятий и организаций» малые предприятия, занимающиеся приоритетными видами деятельности, были освобождены на первые два года своей деятельности от уплаты налога на прибыль, а в третий и четвертый год уплачивали его не в полном объеме. К таким предприятиям относятся кустарное и ремесленное производство, кооперативы, объекты торговли, общественного питания, оказания услуг населению, станции технического обслуживания автомобилей, автомойки и т. д. С 1994 г. малые предприятия были освобождены от ежемесячных авансовых выплат налога на прибыль и налога на добавленную стоимость (НДС). Учитывая характерный для того времени высокий уровень инфляции, это была весьма существенная преференция. С 1995 г. малый бизнес получает ряд льгот в соответствии с Федеральным законом от 14.06.95 № 88-ФЗ «О государственной поддержке малого предпринимательства» и Федеральным законом от 29.12.95 № 222-ФЗ «Об упрощенной системе налогообложения, учета и отчетности для субъектов малого предпринимательства»: упрощенные процедуры и формы отчетности, упрощенный порядок регистрации, страхование, производственно-технологическая и информационная поддержка, кредитование субъектов малого предпринимательства осуществляется на льготных условиях .

В 1998 г. был принят Федеральный закон от 31.07.98 № 148-ФЗ «О едином налоге на вмененный доход для определенных видов деятельности», который до 2003 года служил преимущественно фискальным целям и упрощению налогового администрирования со стороны налоговых органов, а не целям снижения налоговой нагрузки, т.е. упрощения налогового и бухгалтерского учета для субъектов малого предпринимательства.

В рамках реформирования системы специальных режимов налогообложения в отношении субъектов малого предпринимательства с 1 января 2003 г. вступили в силу гл. 26.3 «Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности» НК РФ, который был призван пополнить доходы бюджетов за счет поступлений от тех хозяйствующих субъектов, чьи обороты фактически сложно проконтролировать, а также создать благоприятные условия для развития малого бизнеса.

Источник: nalogpro.ru

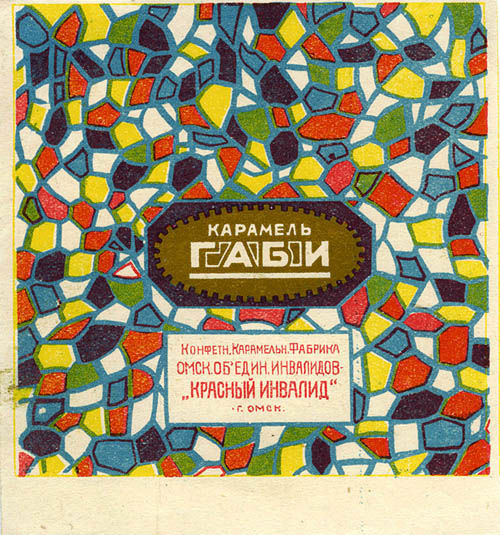

Артели, кооперативы и другой бизнес в СССР в картинках

Специально для https://vk.com/stepan_demura Артель — это добровольное объединение людей для совместного труда, подразумевающее равную ответственность, равное участие в управлении трудовым процессом и справедливое распределение доходов. Кооператив — более продвинутый вариант артели, подразумевающий не только производство, но и сбыт продукции.

На момент смерти Иосифа Сталина в СССР было 114 000 (сто четырнадцать тысяч!) мастерских и предприятий самых разных направлений — от пищепрома до металлообработки и от ювелирного дела до химической промышленности. На них работало около двух миллионов человек, которые производили почти 6% валовой продукции промышленности СССР, причём артелями и промкооперацией производилось 40% мебели, 70% металлической посуды, более трети всего трикотажа, почти все детские игрушки.

В предпринимательском секторе работало около сотни конструкторских бюро, 22 экспериментальных лаборатории и даже два научно-исследовательских института. Более того, в рамках этого сектора действовала своя, негосударственная, пенсионная система! Не говоря уже о том, что артели предоставляли своим членам ссуды на приобретение скота, инструмента и оборудования, строительство жилья. Такое положение дел продолжалось до 1956 года, когда артельщина была официально запрещена и в течение нескольких лет разогнана.

Первые советские ламповые приемники (1930 г.), первые в СССР радиолы (1935 г.), первые телевизоры с электронно-лучевой трубкой (1939 г.) выпустила ленинградская артель «Прогресс-Радио». Одной из самых заметных черт брежневского социализма был постоянный дефицит товаров широкого потребления. Причина дефицита в брежневские годы общеизвестна: советская промышленность того времени являлась государственной, плановой и гибко реагировать на изменения спроса была не способна. Все промтовары, которые продавались в СССР, были изготовлены либо госпромышленностью СССР, либо ввезены из-за границы.

В сталинский период времени ситуация была совершенно иной. В стране трудились десятки тысячи промкооперативов, сотни тысяч кустарей. Все производственные артели и кустари относились не к государственной, а к так называемой «местной промышленности».

Если в брежневские времена, например, в некоем городке не хватало конфет, то, чтобы удовлетворить спрос, нужно было вносить изменения в пятилетние планы. В сталинском СССР вопрос решался самостоятельно, на местном уровне. Через месяц город бы заполнили торговцы, изготавливающие конфеты кустарным способом, а через два месяца к ним присоединились бы производственные артели.

Особую роль при Сталине играли и колхозные рынки. Они тоже были в ведении местных властей. И сборы за торговлю устанавливались местными советами народных депутатов. Например, в Первоуральске в последние предвоенные месяцы, если человек торговал с оборудованного места (т.е. имелся стол), то с него вообще не брали никакого налога.

Не взимался налог, если граждане продавали яйца, молоко, масло и т.п. даже не с оборудованного места, а прямо с телеги. Причем кустарей и крестьян – единоличников – в стране к началу войны было ещё очень много. Накануне войны в СССР насчитывалось более 3,5 млн. хозяйств единоличников.

Кустари и артели в том же Первоуральске производили массу самых разнообразных предметов: шили полушубки, катали валенки, ткали платки, изготавливали кровати, столы, квас, овощные консервы, телеги, лыжи, лопаты, скип@$https://perfumero.livejournal.com/217025.html» target=»_blank»]perfumero.livejournal.com[/mask_link]

«Теневой бизнес в СССР»: сколько на самом деле зарабатывали «цеховики»

По мнению профессора, доктора экономических наук В. Ю. Катасонова, в «теневом» бизнесе СССР к середине 70-х годов было задействовано до 20 миллионов советских граждан. Диапазон применения сил для «цеховиков» был широчайшим – в Советском Союзе большинство товаров являлись дефицитом.

Объемы «левой» экономики

Экономист Катасонов приводит данные об объемах советского «теневого» бизнеса в 60-х годах – порядка 5 миллиардов рублей в ценах того времени. До конца 80-х годов они выросли в десятки раз. Автор книги «Цеховики. Рождение теневой экономики. Записки подпольного миллионера» А. Нилов считает, что в количественном отношении «цеховиков» в данный период было до 40 миллионов.

Судя по расчетам Валентина Юрьевича Катасонова, доходы от «второй» экономики в конце 70-х годов составляли приблизительно треть от общего объема доходов городских жителей Советского Союза.

На чем и как зарабатывали «цеховики»

По воспоминаниям бывшего директора харьковского «левого» швейного производства Александра Абросимова, швеи у него зарабатывали до 900 рублей при том, что инженер получал в 60-е – 70-е годы 130 рублей. Швейный «теневой» бизнес в СССР был одним из самых прибыльных – А. Ю. Абросимов вспоминал, что с каждого полупальто, производимого на их фабрике, был «гешефт» в 200 рублей. Но для этого приходилось трудиться в три смены, полторы из которых – «на дядю» (то есть, нелегально). Товар «в лет» расходился на харьковских рынках.

В экономической истории СССР был такой термин как «фонды» – средства, выделяемые Москвой на производство «на места». Для того чтобы получить хороший «транш» из Центра, по воспоминаниям «цеховиков», нужно было «отстегнуть» порядка 10 процентов от общей суммы нужным людям.

В Харькове до сих пор ходят легенды о некоем «дяде Боре», имевшем в 60-е – 70-е годы порядка 15 цехов по всему СССР, вырабатывавших денатурат. При себестоимости производства поллитра этой жидкости в 4 копейки в розницу его толкали за рубль. «Дядю Борю» не раз сажали, но всякий раз он освобождался условно-досрочно, подкупая всех, кого только можно.

Предприятия мухлевали с отчетностью, сообщая о производстве плановой продукции, тогда как на рынок на самом деле поставляли более ходовой товар (к примеру, вместо детских маек шили более дорогие и востребованные футболки).

Расплата за «левый» бизнес

Как рассказывал Абросимов, в связи с организацией нелегального швейного производства его лично допрашивал генпрокурор Украины, докладывавший каждый шаг в уголовном деле «наверх» в Политбюро ЦК КПСС. Но будущему украинскому парламентарию повезло, к окончанию следствия в СССР вступил в силу закон «О кооперации», и поэтому правовых последствий для «цеховика» не последовало.

Но ОБХСС не дремало, и в 60-е – 70-е годы были инициированы десятки дел, возбужденных по фактам производства продукции «цеховиками». Самое громкое и крупное из них – история так называемой «меховой мафии», чья деятельность была вскрыта КГБ СССР в 70-х годах.

В рамках расследования дела казахстанского «Картеля», занимавшегося пошивом и реализацией «левых» меховых изделий, было арестовано почти 500 человек, операцию курировал лично глава КГБ Юрий Андропов. Только наличных денег у нескольких организаторов «цехового» производства обнаружили 5 миллионов рублей, плюс десятки килограммов драгоценностей.

Трех человек по «меховому делу» в итоге расстреляли, многие из осужденных получили крупные сроки лишения свободы.

Источник: donbasstoday.ru