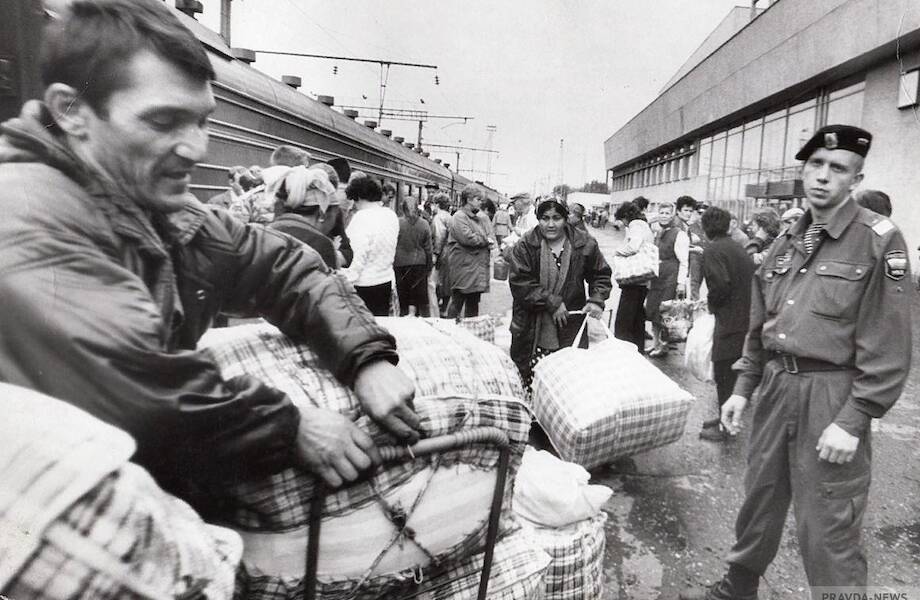

Шумные вокзалы, бесконечные дороги, грязные рынки и горы клетчатых сумок. Казалось бы, от знаменитой «челночной» романтики сегодня остались лишь воспоминания. Однако в последнее время о возвращении популярной профессии 90-х в России стали заговаривать чаще. Уход зарубежных брендов, легализация параллельного импорта и, наконец, открытие пассажирского морского сообщения с Турцией.

Уже с мая в турецкую гавань можно будет попасть из Сочи на пароме. Это направление обещает стать не только востребованным туристическим маршрутом, но и выгодным решением для частного предпринимательства.

Как известно, в 90-е годы Турция была настоящей «челночной Меккой» для россиян. Качество турецких вещей тогда было на высоком уровне. Одежда, обувь, косметика могли служить долгие годы, и цены при это были весьма доступными. О том, как наши соотечественники охотились за заграничным товаром и почему вся страна в одночасье превратилась в огромный рынок, рассказываем в материале MIR24.TV.

«Челноки» поневоле

Катков Александр/ТАСС

Челночный бизнес. Новые способы выживания

С распадом СССР рухнуло и все мироустройство бывших советских граждан. Повсюду закрывались предприятия, в магазинах стремительно росли цены, возникал товарный дефицит. Одни теряли работу, другим задерживали зарплаты. Деньги мгновенно обесценивались, вынуждая население экономить даже на продуктах питания.

В такой тревожной обстановке в правительстве был принят указ «О свободе торговли», позволявший частным лицам и предприятиям торговать практически везде, в том числе с рук, лотков и автомашин. Тысячи людей стали выходить на улицы, чтобы хоть как-то заработать на жизнь.

Наиболее предприимчивые граждане вооружались большими клетчатыми баулами и отправлялись в изнурительные «командировки» за рубеж. После падения «железного занавеса» совершать покупки за границей можно было абсолютно легально. Физическим лицам по закону разрешалось свободно провозить на территорию России почти любые иностранные изделия на сумму до пяти тысяч долларов. В условиях разваливающейся промышленности в стране и растущего потребительского спроса это было настоящим подарком начинающему предпринимателю. В народе таких дельцов прозвали «челноками».

Простой и быстрый способ прокормить семью массово затягивал россиян в «челночный» бизнес. В середине 90-х его масштабы достигли небывалого размаха. В эту сферу оказались вовлечены более десяти миллионов человек. Общая сумма товаров, привезенных новоявленными оптовиками в Россию, превышала 10 миллиардов долларов – это треть всего импорта в стране.

Вот уж поистине феноменальное явление! Неорганизованная торговля перевернула отечественную экономику и расшевелила механизмы, проржавевшие за годы планового режима. Казалось, вся страна в одночасье превратилась в огромный рынок. В Москве на пике «челночного» предпринимательства функционировало более 200 торговых площадок и ярмарок.

При этом цены там были на 20-35% ниже, чем в магазинах. Неудивительно, что в 1995 году, по некоторым оценкам, услугами барыг и оптовиков пользовался каждый второй житель столицы.

Челночный бизнес в 90-х. Как торговля ширпотребом стала криминальной индустрией с жестокими нравами

Появление чартеров и «челночных» туров

Саяпин Владимир/ТАСС

Первые «челноки» ездили за товаром в одиночку и возвращались в страну с плотно набитыми полосатыми сумками. В основном везли ширпотреб, то есть товары широкого потребления: одежду и обувь, косметику и парфюмерию, ткани, технику и бытовую электронику. А вот основными экспортерами «челночного» рынка оказались Польша, Турция, Китай, Италия и ОАЭ.

Массовые перелеты россиян за рубеж привели к возникновению «чартерных» рейсов. Официально такие пассажиры проходили контроль как туристы, впрочем, о реальных целях их визитов в чужую страну догадаться было нетрудно. Нередко в самолетах с «челноками» даже специально снимали сиденья, чтобы увезти обратно как можно больше товаров.

Примерное расписание таких путешествий – пару раз в месяц. Длительность поездки, как правило, составляла три-четыре дня. Программа очень насыщенная: по прилету надо было выбрать подходящий товар, договориться с продавцом, осуществить закупку, перед вылетом обеспечить отгрузку. Лишь в перерывах между рабочими делами вояжеры могли почувствовать себя туристами и прогуливались по городу.

Вскоре к прибыльному бизнесу подключились турфирмы. Агенты предлагали оптовикам настоящие «челночные» туры. В стоимость путевки входили дорога, проживание в гостинице, питание, доставка товара и его таможенное оформление. Помимо организации таких «путешествий», операторы устраивали и так называемые «шоп-туры» в приграничных районах. Перекупщиков собирали группами и возили по складам, фабрикам и магазинам, чтобы они могли закупиться оптом всем необходимым, а затем развозили по домам.

Позже доставку товара взяли на себя специальные фирмы – карго-перевозчики. Для удобства они работали по обе стороны границы. С их появлением «челнокам» больше не нужно было тратить время и силы на собственноручную перевозку груза. К тому же, такой формат позволял торговцам ввозить в Россию импортную продукцию уже не десятками килограммов, а сотнями.

Фарт и риски

Валерий Христофоров/ТАСС

Новые возможности в сфере оптовой торговли превращали вчерашних «челноков» в настоящих менеджеров. После успешной доставки товара через посредников стало понятно, что и реализацию можно доверить другим людям. В итоге многие начали нанимать продавцов, чтобы не стоять самим часами на рынках и торговых точках. Так, помимо снабжения россиян сумочками, яркими футболками с заграничными надписями и кроссовками, «челноки» взяли на себя и другую важную функцию – они обеспечивали людей рабочими местами и стабильным заработком.

Каждая удачная поездка за рубеж приносила перекупщику навар в 500-1000 долларов. Самые фартовые делали сумасшедшую выручку и за пару лет обзаводились коттеджем на Рублевке и автопарком иномарок. В конце концов ремесло «челнока» прочно вошло в рейтинг профессий, гарантирующих богатство, после чиновников, банкиров и руководителей предприятий.

Впрочем, таких впечатляющих результатов удавалось добиться далеко не всем. В «челночном» бизнесе вертелись самые разные люди. В поездках за товаром можно было встретить даже профессоров и крупных ученых. Однако большинство новоявленных оптовиков составляли женщины. Вот только сравнить их с современными преуспевающими бизнес-леди нельзя.

Бывшие медсестры, учительницы и работницы фабрик взваливали на себя тяжелые баулы, потеряв надежду на государство и пьющих мужей. Их задачей было лишь выжить и спасти семью.

У подавляющей массы людей представительницы прекрасного пола с огромными тюками не вызывали никакого интереса. Зато за ними пристально следили участники организованных преступных группировок. «Челночный» бизнес – опасная стезя с высокой концентрацией криминала. Стать жертвой бандитского налета можно было и в поезде, и в автобусе, и даже в собственном авто. «Челноков» всегда «прессовали» грабители – они требовали дань со всех торгующих на рынках и вымогали деньги, останавливая транспорт прямо на дороге. Тому, кто отказывался платить, угрожали и портили товар. Бывали случаи с избиениями и даже смертельными исходами.

«Черкизон» и «Лужа»

Валерий Христофоров/ТАСС

В расцвет «челночной» эпохи стать представителем этой профессии можно было, даже не покидая пределов России. Те, кто не имел возможности мотаться за рубеж, закупались в Москве на оптовых рынках. Одни из самых популярных точек – «Лужа» и «Черкизон». Атмосфера здесь всегда царила особенная, эдакое «государство в государстве» со своими правилами и иерархией.

На прилавках можно было увидеть не только одежду: торговали продуктами, техникой, товарами для дома, игрушками и многим другим. Между рядов ходили лоточники, предлагая мелочевку, бегали грузчики с грохочущими тележками, из каждой палатки доносились пронзительные голоса зазывал. На рынках работали точки общепита, пункты обмена валют и даже медицинские кабинеты.

Часто земельные участки под торговые площади использовали незаконно, а торговцы работали с нарушением миграционного законодательства. Здесь же вовсю орудовали виртуозные карманники, которые обчищали зазевавшихся покупателей в считанные секунды. Процветал рэкет. В общем, криминал в этих местах был сопутствующим явлением, так что приезжать на рынок в одиночку считалось небезопасным.

О качестве продукции, привезенной «челноками», тоже до сих пор слагают анекдоты. Футболки из Китая выцветали и садились после первой же стирки, от джинсов отлетали застежки и пуговицы, ботинки «на клею» предательски намокали в дождливую погоду. Но для недавних советских граждан все это было не так уж и важно. Люди, привыкшие к тусклым краскам и однообразному фабричному пошиву, радовались возможности примерить заграничные «бренды», пусть даже и с ошибками в названиях.

Со временем «челночное» дело становилось все менее выгодным. Государства вводили новые таможенные правила, авиакомпании ограничивали вес багажа, а рынки власти городов пытались взять под контроль. После экономического кризиса в 1998 году многие предприниматели, имевшие долги в долларах, разорились.

Последним ударом для «челноков» стало появление крупных торговых центров в городах. Рынки стали постепенно сносить. Дольше всех продержался «Черкизон» – после десяти лет существования символ безудержной торговли все-таки закрыли, а ликвидацию гигантского рынка даже транслировали по китайскому телевидению.

Источник: dzen.ru

Челночный бизнес: что это такое, почему его называют символом развала СССР?

Челночный бизнес развалил СССР? Ха-ха-ха! Хо-хо-хо! Ох, мне плохо, давно так не ржал!:) А вообще, конечно, чтобы скрыть истинные причины развала СССР, можно это дело свалить на что угодно, и на челночный бизнес в том числе.Но, по сути, челночный бизнес был не причиной развала страны, а лишь следствием этого развала.

Мы тогда считали челноков крутыми, но сейчас, спустя годы, вспоминаешь этих людей, и их становится жалко. Ведь это был их способ выживания в той ситуации,сопряженный со многими опасностями. Сколько их было убитых, избитых, ограбленных — такой статистики нет, но это все было.

И лишь жалкие единицы из их числа теперь стали лавочниками, как я теперь называю задирающих нос владельцев современных магазинов. А остальные не стали никем. И я не совсем понимаю, о какой роли челночного бизнеса можно говорить сейчас? Это явление осталось в 90-х и в современной России напрочь отсутствует.Что-то я не вижу этих суетливых граждан с баулами. Не актуально.

О чем вообще речь?

автор вопроса выбрал этот ответ лучшим

комментировать

в избранное ссылка отблагодарить

Денис Мирны й [198K]

более года назад

Челночный бизнес это отнюдь не торговля космическими Шаттлами и Буранами.

Казалось бы, было совсем недавно, но уже выросло поколение, для которого выражение «челночный бизнес» является чем-то непонятным.

Однако с развалом СССР именно челноки, люди, занимавшиеся челночным бизнесом, одевали Россию. Челночным бизнесом занимались и профессора, и учителя, и инженеры с бухгалтерами. В общем все те, у кого была хоть какая-то коммерческая жилка.

Челночный бизнес-это говоря современным языком, коммерческое путешествие с целью закупки товаров и перепродажи его на родине. Существовали конторы, которые специально нанимали автобусы с целью поездок челноками в близлежащие страны за покупкой или даже обменом товарами. Брали какое-нибудь мыло в России, ехали в Польшу, мыло продавали, а на вырученные деньги покупали шмотье и привозили в Россию.

У кого были деньги, те ездили в Турцию и везли откуда тюками кроссовки, свитера, спортивные костюмы, джинсы, куртки.

Вот эти люди и курсировали между странами, как челноки. Поэтому и бизнес назвали челночным.

Лично я не думаю, что в нинешних реалиях челночный бизнес, как был в 90-х вообще возможен.

Какие никакие логические цепочки остались, транспортные компании существуют, и такого хаоса вряд-ли можно ожидать.

Источник: www.bolshoyvopros.ru

История «челноков» — людей с клетчатыми сумками, которые удостоились памятников

Какой кошмар сегодня точно не может присниться современному россиянину? Сны, конечно, материя тонкая и сугубо индивидуальная, но вряд ли кто-то из нас ночью видит, что не может купить одежду и обувь, мечется в поисках и не находит желаемого. Вы скажете, одежда — ерунда, лишь бы была на столе пища, и будете правы. Но когда состояние дефицита длится годами, это непросто.

Спасением для жителей постсоветского пространства стали не кто иные, как челноки. Благодаря им в тяжелейший экономический период люди имели возможность одеваться, обуваться и как-то приспосабливаться к новой реальности.

Есть спрос — будет предложение

Сегодня задача большинства из нас звучит не «как купить», а «как не купить кучу ненужного и потом ругать себя и жалеть свой кошелек». Но относительно недавно проблема покупки одежды и обуви стояла достаточно остро. Можно было отовариться в государственных магазинах, простаивая в очереди. Можно было приобрести желаемую вещь у фарцовщиков.

А в конце 80-х в СССР появился и третий вариант. Свободная торговля стала разрешенным видом деятельности, и многочленные «туристы» с клетчатыми сумками стали выезжать в зарубежные страны и возвращаться с туго набитыми баулами. Везли все: и вещи, и косметику, и новомодные миксеры, и даже резиновые средства барьерной контрацепции. Новое торговое сословие быстро окрестили «челноками».

Нелегкий заработок

Не стоит думать, что многие люди добровольно ушли в этот физически тяжелый и изматывающий бизнес. У многих просто не было выбора. В стране все стремительно менялось, и далеко не всегда в лучшую сторону. Множество заводов и фабрик переживали сложнейшие времена, люди теряли работу и не имели возможности кормить свои семьи. Стать челноком было реальной возможностью выжить.

И далеко не всегда разбогатеть, как сейчас думают. Порой прибыль челноков была весьма скромной, но все же — доход. Легче всего приходилось тем, кто жил на границе с другими государствами. Например, из Ленинградской области челноки активно ездили в Финляндию, а жители Дальнего Востока часто наведывались в Китай.

Но особенно часто российские торговцы с клетчатыми сумками бывали в Турции. В то время слова «турецкий» и «качественный» были практические синонимами. Закупаясь в 90-е турецкими тканями, обувью и косметикой, челноки знали, что этот товар буквально «оторвут с руками».

Бум «челночной» торговли и ее спад

Перевозя объемные тяжелые сумки, челноки часто не могли засунуть их в багажное отделение — они просто не влезали туда. Поэтому нормальной картиной был салон самолета, в котором большинство мест занимали торговцы, окруженные гигантскими баулами. Часто в туго набитых сумках утопал и сам проход, экипажи самолетов понимали сложившуюся экономическую ситуацию и чаще всего закрывали на это глаза. Кстати, некоторые из них тоже «челночили».

Ошибкой будет считать работу челнока легкой. Сначала нужно было собрать деньги на поездку, потом купить товар и тащить его на себе, а позже, уже на родине, стоять на рынке и торговать им в любую погоду. Чтобы, распродав, отправиться за вещами снова. И так до бесконечности.

Постепенно деятельность челноков становилась все менее выгодной. Государства вводили разнообразные новые таможенные правила, в авиакомпаниях стали строже ограничивать вес багажа, а власти в городах старились взять торговлю на рынках под свой контроль.

А уж в начале 2000-х годов с появлением торговых центров, светлых, просторных, где можно любую вещь померить в теплоте и удобстве, участь открытых рынков была предрешена. Они стали постепенно уходить в прошлое. Как и челноки.

Но именно этим людям, постоянно пересекающим границы с тяжелыми клетчатыми сумками, обеспечивающим свои семьи доходом, а граждан своей страны — вещами, поставлено несколько памятников. И в память о том непростом времени, и в благодарность за их труд. А вы застали период, когда одеться можно было только на открытых рынках?

Присоединяйся к нашему сообществу в телеграмме, нас уже более 1 млн человек

Источник: travelask.ru