Согласно совместному исследованию аналитического агентства TAdviser, Huawei и технологической компании «Техносерв», 68 % крупных российских компаний использовали ИИ-технологии в 2020 году. Однако, если брать рынок в целом, то, по данным НИУ ВШЭ, технологии ИИ в своей деятельности применяют лишь 5,4 % российских организаций. С какими трудностями сталкиваются российские компании при внедрении и использовании технологий ИИ? Какие наиболее востребованные технологии ИИ помогают компаниям в решении бизнес-задач?

Согласно данным Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, почти каждое третье крупное предприятие использует технологии ИИ (35,7 %), из менее крупных предприятий – только каждое пятое (21,8 %), тогда среди малых предприятий используют ИИ только 5 % опрошенных предпринимателей. Это объясняется высокой стоимостью ИИ-решений, низкой информированностью малого бизнеса о преимуществах внедрения ИИ и пока еще недостаточным числом готовых ИИ-систем. Позволить себе подобные проекты пока могут лишь крупные игроки. Очевидно, что малые и средние предприятия отстают от общего тренда по внедрению ИИ.

Кем работать? | Бизнес-аналитика и цифровая экономика

Рабочая группа по искусственному интеллекту, созданная Правительством РФ, измерила индекс зрелости технологий ИИ. Среди критериев были выделены инфраструктура, уровень развития науки и кадров в стране, доходы IT-компаний. В России этот индекс в 2019 году равнялся 6 баллам. В большом отрыве находились США и Китай (по 77 баллов), также в топе Великобритания, Канада и Германия (по 26 баллов). У нашей страны остается огромный потенциал роста в этой сфере, и в этом может сыграть не последнюю роль малый бизнес.

Малый бизнес на пути к искусственному интеллекту

Обычно именно малые инновационные предприятия становятся источниками в разработке новаторских идей и решений, которые потом перекупаются крупными корпорациями. В современных условиях российские разработки в области ИИ сосредоточены в «Сколково» и других инновационных центрах, а эти центры уже пользуются значительными налоговыми льготами, а также статусами свободных экономических зон.

Разумеется, доля российских разработок в ИИ пока не высока, что обусловлено прежде всего резким оттоком научных кадров, прежде всего инженерных, происходившим в 90-е годы ХХ века. Цель повышения качества и количества кадров, занятых ИТ-индустрии, является одной из основных в национальном проекте «Наука». Очевидно, что быстро решить эту задачу очень сложно, потребуется значительный временной лаг, но учитывая, что конкурс на направления ИТ в вузах постоянно растет, в ближайшие годы России удастся наладить устойчивый уровень воспроизводства кадров для ИТ индустрии, а значит и увеличить объемы разработок в сфере ИИ, считает доцент Департамента менеджмента и инноваций Финансового Университета при Правительстве РФ Михаил Хачатурян.

«Малый и средний бизнес менее активен в применении ИИ, поскольку объем производства, количество клиентов, количество товарных предложений и частота взаимодействий еще позволяют контролировать ситуацию «на кончиках пальцев», а цена ошибки относительно невелика», – говорит Алексей Сергеев, руководитель ИИ-проектов Accenture в России.

Тема №1. «Цифровая экономика. Что это?»

Лучший друг человека: когда компьютер начнет понимать эмоции?

Владельцы преимущественно руководствуются критерием рациональности, сосредотачивая усилия на задачах и проблемах, которые можно решить в отрыве от технологий и дополнительных инвестиций. Это определенная инерция, связанная с убеждением, что быть HighTech компанией, и, в особенности, иметь дело с ИИ – прерогатива «гигантов».

«Отчасти это так, но причины у такого положения вещей все больше «органические», чем финансовые: гиганты – это организации с более высоким уровнем зрелости процессов, осознавшие парадигму «данные – актив предприятия», имеющие высокую транзакционную активность, активно развивающие онлайн-сторону бизнеса. ИИ наиболее плодотворным образом показывает себя в такой среде», – продолжает эксперт.

Конечно же, у представителей малого и среднего бизнеса есть и свои драйверы для нарушения статуса-кво – гибкость, способность адаптироваться и пробовать новые бизнес-модели, доступность облачных платформ для внедрения решений на основе ИИ, зрелость среды – клиентов, контрагентов и, конечно же, тысячи граблей, собранные «гигантами» на пути пионеров – все это делает применение продвинутой аналитики и решений на основе ИИ более доступным для компаний этого эшелона.

Проблемы и решения на пути к внедрению ИИ

Препятствием для широкого применения ИИ в российской экономике является высокая стоимость, поэтому наибольшая доля внедрения и приходится на крупные российские корпорации. В этой связи необходима разработка государственных мер поддержки разработки и внедрения ИИ в управленческие и производственные процессы для малых и средних компаний, не являющихся резидентами инновационных центров. Наиболее востребованными технологиями в российских компаниях являются нейросети, цифровые двойники, которые задействованы в проектировании новых продуктов, выстраивание систем управления бизнес-процессами, проектированием производственных процессов и производственных мощностей, рассказывает Михаил Хачатурян.

«Внедрение ИИ сдерживается несколькими факторами, но первый из них – неочевидность получения прибыли, сопоставимой затратам. Часто нет понимания величины инвестиций и будущей экономии или дохода, что также сдерживает интерес, который не находит практического воплощения. Среди иных факторов – проблемы с данными, их мало и часто они низкого качества, что не позволяет рассчитывать на экономический эффект внедрения у малых и средних предприятий (МСП). Для принятия решения собственником или управляющим МСП чаще всего мало доступной информации, у них не хватает квалификации для оценки перспективности внедрения, перспектив и сроков окупаемости. Это вопросы не только финансовой грамотности, но и информационной кампании производителей технологий, базирующихся на технологиях искусственного интеллекта», – говорит руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы Финансового университета при Правительстве РФ Александр Цыганов.

Лучший источник помощи в разработке и внедрении ИИ в МСП лежит в пределах самих предприятий – технологии сами находят дорогу к бизнесу. Вместе с тем есть множество готовых инструментов и подходов, испытанных крупными брендами, которые не требуют длительных циклов проверки гипотез и внедряются с предсказуемыми сроками и результатом. Наиболее востребованными и развитыми здесь являются решения для оптимизации маркетинга и продаж, автоматизации коммуникаций и клиентского обслуживания – чат-боты, рекомендательные системы, решения для прогнозирования продаж и так далее. Часто потенциальную выгоду таких решений можно оценить до внедрения, а в иных случаях – в рамках короткого Proof of Concept, который ответит на вопрос о целесообразности инвестиций во внедрение, уверен Алексей Сергеев.

Искусственный интеллект

Основной фактор это не регуляторные барьеры, которые пока не являются запретительными и не мешают развиваться технологиям, а, скорее всего, недостаточная осведомленность о возможностях современных технологий среди субъектов малого бизнеса и отсутствие достаточной популяризации таких решений со стороны СМИ, считает Михаил Попов, основатель финтех-платформы TalkBank. Они фокусируются на более ярких или фантастических решениях, о которых заявляют крупные корпорации. При этом они упускают из вида ту масштабируемость и легкость, которую ИИ дает бизнес-процессам малых предприятий.

В этих процессах всегда есть дефицит человеческих ресурсов и кадров, в них достаточно сложно автоматизировать что-то внутри из-за недостаточности ИТ-ресурсов. Готовые платформы и конструкторы в этом смысле им очень сильно помогают. Если 10 лет назад такие конструкторы и платформы были очень примитивны и их было сложно настраивать, то сейчас эти технологии уже шагнули далеко вперед. Уже накоплена большая база знаний для общения, распознавания и создания графических образов.

«За счет виртуализации, развития облачных вычислений, сервисов и продуктов в области развития ИИ это все доступно малому бизнесу. Однако многие об этом не знают или думают, что это слишком дорого или сложно, либо, столкнувшись с какими-то доступными бесплатными решениями, разочаровываются в технологиях, потому что в представленных кейсах они были недостаточно развитыми. Но на самом деле мы видим, что малый бизнес, который берет на вооружение искусственный интеллект, быстро начинает расти, перестраивается и улучшает свои метрики», – заключает Михаил Попов.

Российский рынок технологий на базе машинного обучения сегодня имеет существенные перспективы развития, считает основатель агрегатора технологических проектов Venn, партнер консалтинговой компании Rights Business Standard Виктория Арабина. Отечественная научно-технологическая школа, представленная несколькими ключевыми кластерами (МФТИ, МГУ, МГТУ, ИТМО и др), при всех глобальных и региональных вызовах решает сегодня задачи мирового уровня. Вместе с тем для существенного скачка и возможности масштабировать российские технологии как на рынке страны, так и на мировом рынке, необходимо решение стратегических задач, таких как массовая подготовка и переподготовка кадрового потенциала, открытые площадки работы с данными и их сбор бигтехом страны для последующей передачи в проекты малого бизнеса, изменение нормативной базы с учетом реалий развития технологий.

Сегодня рынок многих видов технологий, раньше относимых к сквозным технологиям Четвертой промышленной революции, стал обыденным и знакомым для множества коммерческих игроков. К таким технологиям, например, можно отнести компьютерное зрение, диалоговые системы. Однако и сегодня в данных направлениях технологического развития остается пространство для творчества и экспериментов. Представляется, что именно такого рода плотно обосновавшиеся на рынке технологии, доказавшие свою эффективность при оптимизации процессов и автоматизации блоков задач корпоративных игроков, хороши для внедрения на рынке МСП.

«Меняется и сам рынок разработок в сфере ИИ. Сейчас он стал доступен для создания сервисов, что дает возможность большему количеству компаний подумать о введении релевантных решений. Данные также предоставляются мировым бигтехом, который, в свою очередь, делает это для продвижения продуктов и получения дополнительных данных (среди основных игроков с данной моделью развития ИИ – Microsoft, Amazon и Google). Малому бизнесу, как и стартапам, не требуется создавать свои собственные решения при такой модели работы. Но она не всегда осознается на рынке РФ ввиду консерватизма традиционных секторов и недостаточной информационности регионального МСП», – говорит Виктория Арабина.

Еще один фактор возможного роста – облачные инструменты с поддержкой ИИ: это любые сервисы, нацеленные на поддержку процессов малого бизнеса (бухгалтерский учет, управление кадрами, CRM-системы). Конечно, крупный бизнес свою работу в области ИИ сегодня строит вокруг прогнозирования и анализа больших данных, но и у малого бизнеса есть немало возможностей использовать эти инструменты при настройке собственных процессов. Однако данное решение может быть внедрено только при поддержке регулятора или системных игроков.

Президент Национального агентства по охране и управлению здоровьем, генеральный директор Первого клинического медицинского центра Максим Балясников приводит конкретные данные, связанные с опытом внедрения ИИ в сфере медицины. По его мнению, огромное количество данных, собираемых сегодня медицинскими организациями, открывает принципиально новые возможности для здравоохранения – от постановки диагноза, выбора лечения, подбора препаратов до анализа клиентского опыта в отношении медицинской услуги.

Например, компания Aurora Health Care из США ежегодно экономит 6 млн долларов за счет предписывающей аналитики: ей удалось снизить число повторных госпитализаций на 10 %. Всего в США с большими данными работает более 55 % компаний, в Европе и Азии – около 53 %. В России рынок больших данных новый и быстро растет. По мнению экспертов, в 2020 году объем медицинских данных удваивался каждые 73 дня. При этом они, как правило, не связаны друг с другом и нуждаются в дополнительной обработке.

Однако остаются нерешенными проблемы, тормозящие развитие медицинских технологий на основе ИИ. Во-первых, получаемые в ходе обследований данные оказываются неструктурированными и неполными, поэтому ИИ, обученный на такой выборке, будет давать некорректные результаты.

Персональные данные по закону нельзя передавать, а при обезличивании теряется связь с данными других учреждений. Во-вторых, существует возможность непредсказуемых диагнозов и рекомендаций, выдаваемых ИИ, поэтому пока необходима ручная валидация данных. В-третьих, пока сохраняется нерегламентированной ответственность врача за последствия решений, принятых на основе данных, полученных с помощью ИИ. В-четвертых, для ИИ нужно много данных для обучения, а это дорогостоящая процедура.

«Безусловно, создание общедоступных массивов (датасетов) медицинских данных может снять многие проблемы. Необходимо внедрение механизмов хранения информации, которые предоставляют быстрый доступ к большим объемам данных», – резюмирует Балясников.

Источник: mir24.tv

Бизнес в условиях цифровой экономики

Экономика России в результате радикальной трансформации, произошедшей за последние десятилетия, перестала быть закрытой и постепенно стала частью мировой экономики. Главная особенность будущего общества — проникновение цифровых технологий в жизнь человека. Это обусловлено прогрессом в областях информационных технологий, телекоммуникаций. Вопросы инновационного, в последующем цифрового развития экономики сопровождаются активизацией предпринимательской деятельности малых предприятий и ростом количества и качества их компетенций, что связано с высшим образованием.

В принятой «Программе развития цифровой экономики в Российской Федерации до 2035 года» поставлена задача: сформировать систему мер поддержки и стимулирования, обеспечивающую мотивацию субъектов экономической деятельности к цифровым инновациям и исследованиям в области цифровых технологий.

Данная программа предусматривает повышение конкурентоспособности малых предприятий, где инструментом или способом такого повышения является внедрение и развитие цифровых технологий в работе малых предприятий, а более конкретно — развитие инновационного малого предпринимательства в сфере цифровой экономики.

Вопросы взаимосвязи предпринимательства и развития цифровых технологий и того, какую роль в этом процессе играет образование, представлены в данной статье.

Понятие предпринимательства рассматривается в ст. 2 Гражданского кодекса Российской Федерации как «самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от использования имущества, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке» [1].

«…Исследования понятия „предпринимательство“ показали отсутствие единства взглядов на этот экономический феномен и социальный феномен. Однако при всех имеющихся разночтениях можно выделить общие для всех подходы, которые позволяют дать определение предпринимательству. В частности, ни у кого не вызывают возражения такие положения, как [2]:

а) предпринимательская деятельность осуществляется ради получения прибыли;

б) предпринимательская деятельность связана с риском;

в) предпринимательская деятельность полезна для общества;

г) по своей сущности предпринимательская деятельность является организаторской, самостоятельной, инициативной и инновационной».

В условиях развития цифровой экономики под предпринимательской деятельностью понимается ее организация в рамках компетенций самого предпринимателя, что позволяет получить по возможности максимальную прибыль, но только при условии создания востребованных обществом высокотехнологических товаров и услуг с применением цифровых технологий.

При использовании малыми предприятиями в своей деятельности цифровых технологий резко возрастает предпринимательский риск. И это связано не только с выпуском новой высокотехнологической продукции, но и с увеличением масштабов финансирования этого процесса.

На успешное развитие малого предпринимательства оказывают влияние множество факторов, как отрицательных, так и положительных. В табл. 1 представлены проблемы развития малого бизнеса, среди которых можно отметить некомпетентность предпринимателей и сложность внедрения новейших технологий [2, 3].

В аспекте профессиональной некомпетентности, согласно регулярным опросам в среде малого бизнеса США главными причинами неэффективного развития бизнеса являются:

1) некомпетентность руководителя;

2) нехватка опыта в производстве, финансах, поставках, управлении в единоличных формах владения и в товариществах;

3) несбалансированный опыт;

4) неумение налаживать и поддерживать деловые связи и контакты [2].

Как нами было отмечено, предпринимательская деятельность должна быть полезна для общества в целом, и в первую очередь она тесно связано с развитием цифровых технологий. Далее рассматривается, какая роль на данном этапе отводится малому предпринимательству и какие при этом основные проблемы необходимо решать.

Можно обозначить одну из главных проблем малого предпринимательства — некомпетентность предпринимателя, которая выражается в отсутствии знаний в области менеджмента, маркетинга, производства, финансов, снабжения, опыта в управлении, неспособности решения нестандартных задач. И здесь можно согласиться с Г.А. Хасановым, что «необходимы серьезные инвестиции в развитии человеческого капитала в России» [4, c. 71] и актуальность этой позиции возрастает в аспекте развития цифровой экономики.

К термину «цифровая экономика» существует два подхода: классический и расширенный. В классическом подходе цифровая экономика — экономика, которая осуществляется с помощью цифровых технологий в области электронных товаров и услуг, например дистанционное обучение, телемедицина, продажа медиаконтента (ТВ, кино и т.п.). По расширенному подходу цифровая экономика рассматривается как экономическое производство с использованием цифровых технологий.

«Цифровая экономика (электронная) — совокупность общественных отношений, складывающихся при использовании электронных технологий, электронной инфраструктуры и услуг, технологий анализа больших объёмов данных и прогнозирования в целях оптимизации производства, распределения, обмена, потребления и повышения уровня социально-экономического развития государств» [5].

Цифровая экономика также рассматривается как хозяйственная деятельность, в которой ключевой фактор производства — данные в цифровой форме. Она способствует:

1) формированию информационного пространства, при этом учитывая потребности граждан и общества в качественных и достоверных сведениях;

2) развитию информационной инфраструктуры РФ, организации и применения информационно-телекоммуникационных технологий в России;

3) созданию для социальной и экономической сферы новой технологической основы.

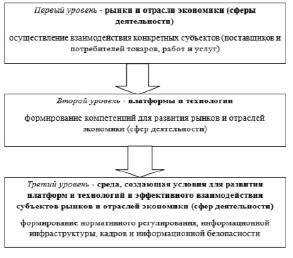

Цифровая экономика представлена следующими уровнями, которые напрямую влияют на жизнь граждан и общества в целом — рис. 1 [6].

Проблемы развития малого и среднего предпринимательства

Рис. 1. Уровни цифровой экономики

Рис. 2. Отличительные черты цифровой экономики

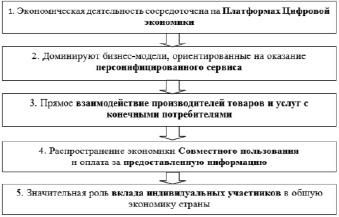

Можно выделить следующие отличительные черты цифровой экономики — рис. 2 [6, с. 13–14]:

1. На Платформах «цифровой» экономики сосредотачивается экономическая деятельность. Под Платформой «Цифровой» экономики понимается цифровая среда с набором функций и сервисов, которая напрямую обеспечивает потребности как потребителей, так и производителей. Классический рынок может служить примером «Платформы» как бизнес-модели, где потребители и производители находят друг друга.

2. На сегодняшний день развитие технологий, таких как Big Data, 3D печать, позволяет удовлетворять потребности не среднестатистического потребителя, а каждого конкретного клиента. Поэтому вторая отличительная черта — персонифицированные сервисные данные.

3. Развитие коммуникационных технологий позволяет напрямую общаться потребителям с производителями без многочисленной цепочки посредников. Особенность цифровой экономики в том, что она позволяет непосредственное взаимодействие производителей с потребителями.

5. Значительная роль вклада индивидуальных участников. Энтузиастам-одиночкам отводится особая роль в бизнес-процессах при развитии технологий. Выделяют два типа взаимодействий в экономике:

I — B2B (business-to-business), B2C (business-to-customer/consumer), B2G (business-to-government) — фрилансеры, которые выполняют контрактные обязательства на аутсорсинге.

II — C2B (customer-to-business), C2C (customer-to-customer) — Crowd Funding стартапы.

В цифровой экономике одно из важных условий эффективного развития ведущих сфер человеческой деятельности — формирование соответствующей институциональной среды. К одному из ключевых институтов важно отнести кадры и образование, в рамках которых создаются условия для успешного развития цифровой экономики.

На сегодняшний день изменения в экономике стран, прогнозирование ее развития на перспективу затрагивает все уровни сферы образования, начиная от начального, среднего, профессионального и до высшего — это напрямую связано с качеством знаний, получаемых обучающимися. В системе образования расширяется применение цифровых технологий:

1. Каждое образовательное учреждение имеет выход в сеть Интернет и индивидуальные сайты в соответствии с государственными требованиями.

2. В программах общего образования ведется курс информатики и информационно-коммуникационных технологий, также осуществляется подготовка кадров для цифровой экономики.

Формирование цифровых компетенций в различных формах обучения

Среди недостатков отметим:

1. Малочисленность подготовки кадров и неполное соответствие образовательных программ нуждам цифровой экономики.

2. На всех уровнях в образовательном процессе наблюдается дефицит кадров.

3. В процедурах итоговой аттестации недостаточно применяются цифровые инструменты учебной деятельности, процесс не включен целостно в цифровую информационную среду [5].

Поэтому на сегодняшний день необходимо, начиная с вузов, создавать благоприятную среду для «создания» нового типа компетентных предпринимателей, т.е. инициативных, творческих, с предпринимательским складом ума, владеющих необходимыми знаниями, умениями и навыками, быстро адаптирующихся к изменяющейся среде, лидеров по натуре, способных принимать задачи различного характера и ориентированные на цифровые технологии.

Перед университетами и другими вузовскими организациями встали задачи переходного периода: подготовка бакалавров и магистров по направлениям и специальностям, а также необходимость в расширении ниши программ и создании условий, в которых обучающиеся получат знания и навыки, требуемые цифровой экономикой [7].

В табл. 2 представлены цифровые компетенции, уровни цифровой подготовки (аналитический, профессиональный, продвинутый, базовый, элементарный), которые необходимо формировать в разных формах обучения [7, c. 68].

Актуальными проблемами развития малого предпринимательства и повышения его конкурентоспособности являются нестабильное развитие экономики и политики, неравномерная конкуренция, проблемы к доступу ресурсов, большие налоги и некомпетентность предпринимателя.

На основе выделенных проблем развития цифровой экономики и развития малого и среднего бизнеса можно сделать следующие выводы, что не всегда у предпринимателей есть возможность успешной реализации своего дела с применением цифровых технологий.

Известно, что конкурентные преимущества базируются на ресурсных факторах, к каковым можно отнести природные, трудовые, финансовые ресурсы, наличие инфраструктуры и основных производственных фондов. Для малого предпринимательства, рассматриваемого в рамках цифровой экономики, определяющими в этом списке будут являться высококвалифицированные сотрудники, а также доступ к своевременной информации, что подразумевает наличие цифровых платформ, необходимых для ведения бизнеса или развития цифрового направления бизнеса.

Для этого необходимо реализовать государственные программы развития цифровой экономики, что предусматривает адаптацию новых технологий к потребностям бизнеса в рамках государственно-частного партнерства. Надо начинать с изменений в процессе образования всех уровней — расширение применения цифровых технологий, создание соответствующих условий, изменение образовательных программ, в части формирования новых компетенций, т.е. знаний и навыков, востребованных цифровой экономикой, что позволит в дальнейшем развить благоприятную среду для «создания» нового типа компетентных предпринимателей.

Источник: cherem24.ru

Как развитие цифровой экономики меняет подход к digital-маркетингу

Подход большинства игроков к маркетингу в Сети сложился на рубеже нулевых-десятых годов. Он заключается в следующем: создать сайт или приложение, чтобы обеспечить бизнесу присутствие в онлайне, использовать максимальное количество каналов продвижения, улучшать показатели через настройку рекламных инструментов и развитие сайта. Спустя десять лет стало заметно, что очень многим такое “лечение” не помогает. Давайте разберемся, что изменилось в цифровой экономике и какой подход к digital-маркетингу, поможет бизнесу быть здоровым и процветающим.

Как изменилась цифровая экономика

Доля онлайн-покупателей в России выросла за последние семь лет более, чем вдвое. Аудитория стала более разношерстной: ее пополнили «зумеры» и представителей «возраста счастья». Потребительские сценарии и интересы, каналы коммуникаций и ожидания от digital-продуктов стали разнообразнее. Раньше основной точкой входа в Сеть были «Яндекс» и Google.

Сегодня нет уверенности, что потенциальный клиент пойдет искать товар в поисковик, а мы зацепим его контекстной рекламой или SEO. Возможно, он проводит 90% времени в YouTube и TikTok, где формируются его желания и решение о покупке. Поэтому digital-маркетологам стоит сосредоточится на изучении клиентского пути и потребностей, объединяющих различные группы аудитории, а не на технологиях привлечения клиентов, как в предыдущие годы.

Индекс цифровизации бизнеса в России вырос с 28 пунктов до 50 за три года, а цифровая экономика растет примерно на 20% в год. У многих российских компаний появились сайты, инструменты digital-коммуникаций и необходимая инфраструктура для онлайн-продаж.

Рынок так быстро насыщается сайтами и приложениями с похожим функционалом, что присутствие компании в Сети и технологические фичи перестали быть ключевыми драйверами роста. Технологиям становится труднее продавать самих себя. Поэтому успеха все чаще добиваются компании, которые фокусируются не на фичах сайта или приложения, а на развитии бизнеса, который за ними стоит, и на создании ценности для клиентов. В дополнение к этому пункту, я рекомендую посмотреть выступление руководителя B2B-маркетинга нерекламных сервисов «Яндекса» Елены Першиной про «Курс на качество бизнеса».

Конкуренция в цифровых каналах продаж значительно выросла. Рекламные инструменты — органический поиск, контекстная и таргетированная реклама, ретаргетинг, продвижение в социальных медиа — перестали быть волшебной таблеткой, которая обеспечивает стремительный рост бизнеса. Более того, автоматизация и упрощение рекламных инструментов приводят к тому, что фактор технического опыта рекламных специалистов нивелируется. На первый план выходит понимание потребностей, умение стратегически мыслить, искать, анализировать и применять данные для рекламных кампаний, строить правильные гипотезы, быстро и дешево их проверять.

Разница между офлайн- и онлайн-бизнесом сокращается. Офлайновые игроки запускают интернет-магазины, а представители традиционного e-commerce открывают сети пунктов выдачи. Это объяснимо: омниканальный покупатель тратит на 4% больше тех, кто покупает только онлайн, и на 10% больше тех, кто покупает только офлайн. Но основной вывод в другом: сегодня выигрывают те, кто может обеспечить наилучший опыт на всех этапах омниканального пути клиента.

Итак, раньше, чтобы быть успешными в digital, нам требовалось создать сайт, запустить и оптимизировать рекламные инструменты под эффективный CPA, тестировать новые инструменты для роста. Мы получали прибыль за счет генераций лидов дешевле, чем с помощью традиционных медиа и приемов маркетинга.

Сегодня нам необходимо глубже исследовать потребности клиентов, строить и проверять маркетинговые гипотезы, трансформировать бизнес под гипотезы, чтобы создать ценность для клиента на каждом этапе customer journey. В итоге мы получаем прибыль за счет удовлетворения покупателей и улучшения бизнеса в онлайне и офлайне.

Например, если сегодня мы захотим привлекать больше клиентов из поисковых систем, нам придется работать с ассортиментом, представленностью компании в регионах, лояльностью и частотой покупок, клиентским опытом на сайте, над нашей репутацией, популярностью и так далее. Раньше этот вопрос решался технической и текстовой оптимизацией сайта и закупкой ссылок.

Внимание на улучшении бизнеса вместо настройки рекламных инструментов

Сегодня фокус digital-маркетолога смещается от отдельных задач по улучшению сайта, настройки рекламных инструментов и работы с клиентской базой к комплексному подходу по развитию бизнеса. Бизнес-ориентированный подход — это поиск наиболее эффективного и прибыльного для конкретной компании способна удовлетворить потребности клиентов. Товары, технологии, сайт, коммуникации, дистрибуция — составляющие бизнес-ориентированной стратегии.

Чем бизнес-ориентированный подход отличается с точки зрения реализации?

От постановки задачи к формулировке проблемы

Допустим, у банка слабо продается ипотечный продукт.

Чтобы исправить ситуацию, часто перед маркетологом или агентством ставится конкретная задача: привлечь определенное количество лидов по продукту из контекстной рекламы по определенной цене за период. В этом случае причина плохих продаж остается за кадром.

В бизнес-ориентированной парадигме мы исходим не от конечной задачи, а от проблемы бизнеса и клиента. Мы начинаем с вопросов: какую проблему и для кого мы решаем, как мы это сделаем, чего мы хотим достичь.

Традиционный подход фокусируется на пост-аналитике (например, по итогам тестирования или кампании), для бизнес-ориентированной парадигмы характерны предварительные исследования, которые помогут точнее определить суть проблемы.

От делегирования к сотрудничеству

Штатным digital-маркетологам и агентствам длительное время приходилось действовать в очень узких рамках: зона ответственности, полномочия, доступ к бизнес-показателям были очень ограниченными. Например, маркетологи следили за динамикой трафика и конверсии, не получая достаточно данных о маржинальности и товарных запасах, которые они продают. Они могли предлагать улучшения для сайта, чтобы улучшить конверсию, но часто не имели полномочий повлиять на улучшение бизнеса: ассортимента, логистики, сервиса и т. д.

Сегодня, напротив, фокус digital-коммуникаций меняется с продвижения бизнеса на улучшение бизнеса и бизнес-процессов для удовлетворения клиентов. Роль агентств и консультантов также меняется: выгоднее не делегировать внешнему подрядчику, а использовать его экспертизу, мощности и инфраструктуру для изменений и развития внутри компании.

От проектного к продуктовому подходу

Классический проектный подход подразумевает техническое задание со стороны заказчика, сроки, стоимость, состав и план работ — со стороны подрядчика. Это замечательный подход, если мы работаем в более-менее статичной сфере, например в строительном бизнесе, который больше привязан к макроэкономике. В цифровой экономике и в маркетинге изменения происходят так быстро, что проект, который кажется суперважным сегодня, завтра окажется абсолютно нерабочим. В феврале все обсуждали Clubhouse, в марте интерес к нему упал в пять раз. Нам все время приходится балансировать между тем, чтобы не упустить инновации и не распыляться на все подряд.

Решение лежит в продуктовом подходе, который востребован среди IT-разработчиков. Суть в том, чтобы ориентироваться на потребности клиентов, проверять гипотезы быстро и с минимальными затратами, делать промежуточную аналитику и трансформировать бизнес мелкими шагами.

Таким образом мы меньше рискуем инвестировать время и деньги в неработоспособные идеи и быстрее выявляем точки роста, которые принесут долгосрочную выгоду.

От улучшения рекламных инструментов к улучшению бизнеса

Если у нас проблемы с продажами или мы растем недостаточно быстро, стоит задуматься не о том, все ли у нас в порядке с рекламой, а о том, все ли в порядке с нашим продуктом. Повторюсь, продукт — это не товар, не сайт или приложение, а способ удовлетворения потребностей клиентов.

Если клиенты ругают компанию в социальных сетях, можно выйти из ситуации на уровне ответа на негативные отзывы. А можно выявить проблему в продукте, которая приводит к негативу и решить ее на уровне бизнеса.

В качестве примера такого подхода можно привести медийный скандал с участием Goldman Sachs, когда группа новичков-аналитиков банка пожаловалась на невыносимые условия труда. Руководство банка не ограничилось комментариями, а пообещало сократить рабочую неделю и нанять больше специалистов, чтобы снизить «выгорание» сотрудников.

Как встать на новые рельсы

Проектный подход снимает с маркетологов и агентств большую часть ответственности, ведь они не выходят за рамки конкретной задачи и не лезут в бизнес. Бизнес-ориентированный подход предполагает больше инициативы, ответственности и открывает больше возможностей для достижения результата.

SEO-специалист в рамках бизнес-ориентированного подхода может выступать в роли консультанта для отдела закупок и маркетинга с точки зрения распределения спроса, содействовать разработчикам и UX-дизайнерам с точки зрения понимания поведения аудитории поисковых систем и знания технических требований поисковиков. В результате такого взаимодействия улучшится продукт компании: ассортимент станет релевантнее, сайт — удобнее, быстрее и информативнее, вырастет аудитория из поисковых систем.

Однако далеко не все компании, маркетологи и агентства готовы к такому формату работы.

Со стороны компании требуется высокий уровень доверия к компетенциям подрядчика, готовность сделать его частью команды, инвестировать в анализ рынка и продукта, менять продукт и бизнес-процессы в соответствии с рекомендациями.

Маркетологам и агентствам в рамках бизнес-ориентированного подхода необходимо проявлять инициативу, обладать отраслевой экспертизой, методологией и технологической инфраструктурой для аналитики, проведения исследований и экспериментов, минимизировать риски клиента от внедрения рекомендаций, предоставить клиенту рабочую группу, а не аккаунт-менеджера.

Источник: adindex.ru