Информационный поток переполнен множеством изобретений и «изобретений» в разных сферах. Множество новых экономических и финансовых понятий здесь появляется. Но нужны ли они нам, или это просто пере-изобретение велосипеда без каких-либо эффективных новшеств? Далее о понятии эффективности производства. За основу взята информация из книги «Экономическая теория.

Курс лекций» авторского коллектива: Воробьев Е.М., Гриценко А.А., Коломиец А.Н., Давыдова И.А., Довгаль Г.В., Ким М.Н., Лаптев В.Г., Дюбанькова Т.Д., Лисовицкий В.Н., Лучко Т.И., Олейник А.В., Сидоров В.И., Тютюнникова С.В., Шев Л.С., Яременко О.Л.

2141 просмотров

Тему статьи навеяло множество понятий и терминов, которые создаются в интернете, подмена понятий, создание названий явлениям, которые и так уже имеют имя и детально описаны другими авторами. А еще необходимости в едином понятийном аппарате, который будут использовать все люди, чтобы исключить непонимание и разную трактовку одних и тех же терминов, понятий людьми из одной сферы.

Эффективность бизнеса

В современной тяге к созданию уникальности, иногда, пересекается черта благоразумия и адекватности в стремлении сделать уникальный контент, который впоследствии читают дети и взрослые и воспринимают как основу дальнейшим знаниям или своим действия, что чревато разными последствиями. Это может вести к противоречиям и обрушению всех знаний человека в этой сфере, к непониманию друг друга. Важно отметить, что в статье будут указаны понятия из книги в форме цитаты и выдержки, будут новые понятия, созданные на базе уже существующих. Понятия будут логичны и аргументированы, но при этом будут выделяться как точка зрения автора, его мнение, чтобы исключить возможность использования этого контента в качестве истины в последней инстанции.

Что такое эффективность производства?

Вы целеустремленный человек, если дочитали до этого момента. Покончив с предисловием, перейду сразу к делу.

Моя Точка зрения:

«Эффективность производства – это характеристика, которая позволяет определить насколько производство эффективно с точки зрения отношения создаваемого продукта к затратам на его создание; иными словами эффективность производства – это конечный создаваемый продукт для потребителя в денежном эквиваленте минус затраты на материалы, затраты на производство, затраты на оплату труда, и все это за определенный промежуток времени. К примеру, за один день предприятие затрачивает на покупку материалов – 1 условную единицу денег (не важно, просто 1), столько же на процесс производства (амортизация, износ оборудования, обслуживание оборудования) 1 условных единиц денег, затраты на оплату труда также составляют 1 условную единицу денег, итого 3 условные единицы денег за 1 день. За 1 день создается 100 единиц продукта каждая рыночной стоимостью 1 единицу денег. Общий расход на производство за 1 день равен 3, общий доход при производстве 100 единиц товара при продаже по рыночной цене составляет 100. Доход минус расход равно 97 условных денежных единиц за 1 день. Эффективность производства в таком случае будет составлять 97 условных денег в день.»

В моем простом понимании эффективность предприятия зависит напрямую от его прибыльности. Чем прибыльнее предприятие, тем выше его эффективность.

JackJackin, Freelancer

Производительность труда, фондоотдача, материалоемкость, качество, нормы прибыли и рентабельности

В книге же понятие эффективности производства включает в себя гораздо больше значений и более сложные показатели:

§ Нормы прибыли или рентабельности.

Вот и я по примеру простых подсчетов постарался дать ответ на вопрос об эффективности производства.

Авторы описывают показатели эффективности производства как совокупность всех показателей из маркированного списка выше.

Подробнее об этих показателях эффективности предприятия

Производительность труда. Продукция/затраты живого труда (человеко-часы или численность работников). Например, реализуется карандашей в день на сумму 111 денег, на предприятии работает 10 человек (5 на производстве, 1 бухгалтер, 1 юрист, 1 управляющий, 1 менеджер по сбыту, 1 менеджер по закупкам), 11110=11,1 – производительность труда будет равна 11,1 денег на 1 сотрудника фирмы, если реализуется весь объем.

Фондоотдача. «Определяет результативность основных производственных фондов, где фондоотдача равна отношению количества реализованной продукции к среднегодовой стоимости фондов.» Здесь во внимание берется величина основных производственных фондов на уровне народного хозяйства.

Точка зрения автора статьи: «Я понятия не имею, что подразумевают авторы книги под среднегодовой стоимостью фондов. Производственные фонды, насколько мне известно, создаются на предприятии с целью распределить капитал на категории, а также распределить прибыль по фондам с целью развития каждого из направлений фондов по мере их эффективности и приоритетности.

То есть, основные фонды, на мой взгляд – это зарплатный фонд, фонд закупок продукции, фонд доставки, фонд расходов на недвижимость, фонд заработной платы, фонд чистой прибыли (с последующим распределением в процентном или другом соотношении между другими фондами). Это все на примере того же простого магазина.» Но пролистав книгу, я не нашел понятия фондов, а тем более понятия величины таких фондов.

По логике берется объем продукции производимый (реализованный) за определенный период и величина фондов за тот же период. На примере того же магазина. Капитал составляет 110 денег, в фонд зарплаты определено 2 денег, в фонд обслуживания недвижимости 2 денег, фонд закупки 101 денег, фонд подушки безопасности 3, фонд на развитие 2. Реализовано уже не 98 продукции, а 101 продукции с чистой прибылью в 10 денег, итого 101 реализованной продукции на сумму 111. 111/110=1,009 – такое отношение называется фондоемкостью (капиталоемкостью), если бы было 101 реализованной продукции на сумму 101/110=0,918 – называлось бы фондоотдачей.

Материалоемкость. Рассматривается как эффективность использования сырья, материалов, топлива, предметов труда. В случае с магазинов из используемого сырья топлива, энергии. Изначально я определил это в часть расходов и выделил отдельный совокупный фонд под такие затраты (оплата электроэнергии на освещение).

По книге рассчитывается как отношение затрат на предметы труда к реализованной продукции. При реализации 111 продукции затраты труда составляют 0,33 условно стоимость потребления электроэнергии. 0,33/111 продукции = 0,003 условных денег составляет материалоемкость.

Но так как производственный процесс всегда находится в динамике нужно взять какой-либо период, либо вырвать 1 единицу времени и определить. Если брать конечный итог в статике, эффективность производства за день получается: производительность труда 11,1; фондоотдача (капиталоемкость) 1,009; материалоемкость 0,003. Все показатели рассчитаны в идеальных мысленных условиях за период в 1 день. «Распределение по фондам происходит в тот же день. 10,088 чистой производительности труда с вычетом показателя капиталоемкости и материалоемкости» — это отсебятина, не знаю зачем, но интересно стало производство труда в чистом конечном виде за 1 день (1 цикл).

Немного эмоций на фоне затраченного времени

И собственно, это все о чем идет речь в параграфе. Что делать дальше с этими показателями? Пока неизвестно.

Из этого всего следует только то, что при повышении производительности труда повысится и эффективность предприятия, при снижении показателя материалоемкости также повысится эффективность, при этом рост производительности отразится и на показателе фондоотдачи, который в свою очередь увеличится. Только такие зависимости вложены. По факту, можно сказать, что показатели в чистом виде берутся в отрыве от денег. Рассчитываются как коэффициенты либо на единицу затрачиваемого времени.

Ничего не говорится о взаимосвязи с качеством и прибыльностью, хотя указано, что в совокупность входят и эти показатели.

Можно посчитать минимальные нормы прибыли, которые необходимы предприятию

Или производству, не имеет значения, когда считается все по одной и той же формуле. Но тогда и расчеты нужны немного другие и более растянутые во времени, например, за 1 год.

Однако и в случаях, которые я указал в примерах выше, можно заметить, что указанная прибыль будет достаточна для минимального развития предприятия, создания подушки безопасности и «небольшого участка ровной дороги» с дальнейшим развитием. Тогда зачем необходимы прочие показатели, если все в конечном итоге завязано на непосредственной прибыли.

Только чтобы можно было уменьшить затраты и увеличить производительность труда, но и без формул и экономических знаний мне это кажется и так логичным и не требующим доказательства формулами и расчетами. Да и какие нормы можно извлечь из полученных показателей: какая производительность труда нужна в месяц? Умножить на 31 день? Или имея годовой расчет тех же показателей разделить его на 365 дней, чтобы получить ежедневную норму?

Конечно, я вполне возможно и соглашусь, что я чего-то не понимаю, или понимаю, но не так.

Как итог, польза, конечно, есть, чисто ради интереса посмотреть на производственный процесс в разрезе времени, кол-ва продукции на одного человека, и т.д., чтобы в дальнейшем всему производственному отделу выписать лишение премии за то, что мало производят, или чтобы установить для них показатели и нахлобучивать их за это? Но ведь их можно установить и без этих сложных формул просто исходя из реалий производства и прибыльности предприятия. Тем более, что производство продукта всегда должно расти вне зависимости от привязки к нормам и планам, чтобы развиваться, расширяться. В общем, почитаю дальше, — может ответы найду. Для себя пока мало интересного нашел в этой главе книги.

А Вам, читатель, как тема? По душе, аль не очень?

Источник: vc.ru

Эффективность — философский камень бизнеса

Эффективность бизнеса — это вершина, достижение которой является заветной мечтой для многих предпринимателей. Оксфордский словарь английского языка определяет понятие «эффективный» как «работающий продуктивно с минимальными затратами усилий или денежных средств». Это понятие начертано на транспарантах многих бизнес-конференций и превозносится как один из самых актуальных бизнес-терминов, который прекрасно иллюстрирует современную среду с ее жесткой конкуренцией и ограниченными бюджетами, — кажется, что оно у всех на устах.

Однако, несмотря на модный ореол, окружающий это понятие в последнее время, эффективность уже довольно давно является одним из наиболее действенных принципов укрепления бизнеса. Эффективность определяет соотношение между затратами времени, усилий и денежных средств (входные параметры) и итоговой продукцией, прибылью, сервисами (результат). Уменьшение значений входных параметров при одновременном улучшении результата — вот формула процветания бизнеса, которая, скажем прямо, никогда и не была тайной за семью печатями.

Сегодня эффективность в бизнесе важна как никогда, особенно перед лицом глобализации конкурентной борьбы. Существует множество аспектов определения эффективности и методов ее вычисления; кроме того, имеется уже целый ряд инструментальных средств, используя которые предприятия могут повысить уровень своей эффективности. Одно из них — средства ИТ-инфраструктуры.

Поддержка бизнес-процессов мощными ИТ-инструментами приводит к повышению продуктивности, а в конечном счете — к снижению эксплуатационных расходов. Сегодня ни одно успешное предприятие уже не обходится как минимум без компьютерной сети — «нервной системы» компании. Поддержание непрерывной работы ИТ-инфраструктуры равносильно поддержанию эффективности, что позволяет провести четкую границу между безубыточностью и получением конкурентных преимуществ, то есть между выживанием и развитием.

В чем проявляется ИТ-эффективность и как можно ее измерить? Существует множество методик. Можно определить соотношение между первоначальными инвестициями и конечными результатами, между общими затратами на поддержку и средней продуктивностью. Очень важно принимать в расчет и дополнительные ресурсы, используемые при этом, — например энергопотребление. Кроме того, необходимо учитывать, что предоставление сотрудникам доступа к мощным инструментальным ИТ-средствам, например к высокопроизводительным ПК, обеспечивающим повышение продуктивности, не является панацеей — важно обеспечить не просто доступ работников к ИТ-ресурсам, а грамотную поддержку ИТ-инфраструктуры.

Часто ИТ-подразделения, вкладывая средства в новый инструментарий, не могут правильно оценить реальные затраты, связанные с его обслуживанием, что может привести к росту расходов и сформировать превратное представление об эффективной ИТ-инфраструктуре. Ресурсы ИТ-подразделений обычно ограничены, поэтому разумнее использовать их не реактивно (на реагирование на возникающие проблемы), а продуктивно (то есть на производство продукции и оказание реальных услуг) — для обслуживания вычислительной сети и удовлетворения обращений пользователей за поддержкой, а также для защиты сети от информационных угроз.

Идеальной является ситуация, когда операции технического обслуживания, которые отнимают значительную часть рабочего времени ИТ-сотрудников и бизнес-пользователей ПК, автоматизированы — еще лучше, когда подобные операции незаметно выполняются в фоновом режиме и не требуют вмешательства. Однако в реальности наша работа в течение дня периодически прерывается этими операциями, будь то установка обновлений ОС, развертывание новых патчей системы антивирусного ПО или ожидание визита специалиста службы поддержки для решения проблемы на месте.

ИТ-подразделениям приходится осуществлять длительные и сложные процедуры, диктуемые необходимостью соответствовать нормативным требованиям, — например инвентаризацию программных лицензий, при этом любые действия пользователей скорее мешают, нежели помогают.

Проведенный недавно по заказу Intel опрос европейских ИТ-руководителей выявил, что главными виновниками непредсказуемого поведения систем, как правило, являются сами пользователи; именно их действия сказываются на степени неоднородности окружающей их вычислительной среды. Пользователи часто устанавливают новые программные элементы на свои ПК и с запаздыванием откликаются на просьбы об установке программных патчей или проведении инвентаризации, тем самым невольно приводя к росту рабочей нагрузки на ИТ-подразделения и соответственно расходов на обслуживание.

В современной бизнес-среде компаниям требуются системы, мощность которых достаточна для выполнения нескольких приоритетных приложений в основном режиме и нескольких ИТ-задач в фоновом. В то же время компании не могут себе позволить потреблять больше энергии только ради того, чтобы увеличить производительность при выполнении работы. Автоматизация задач по техническому обслуживанию ИТ-инфраструктуры может облегчить работу ИТ-специалистов и других сотрудников, сократив непродуктивные затраты времени и, как следствие, повысив продуктивность. Это явный пример повышения эффективности.

Повышения продуктивности и эффективности можно добиться и в больших масштабах. В современных условиях эффективность центра обработки данных означает намного больше, чем просто более гибкое и простое в управлении окружение, позволяющее наилучшим образом использовать имеющееся оборудование. В последние годы темпы роста потребляемой энергии вызывают серьезные опасения и заставляют предприятия крупного бизнеса нести гигантские расходы. В результате появился совершенно новый параметр эффективности центра обработки данных — энергоэффективная производительность, — требующий учета эффективности энергопотребления и ИТ-эффективности.

Сегодня существуют технологии, обеспечивающие автоматизацию управления ИТ-инфраструктурой. Технология Intel Active Management Technology и технология Intel Virtualization Technology позволяют ИТ-подразделениям удаленно обновлять ПК по сети и устранять проблемы как в рабочее, так и в нерабочее время. Удаленные операции снижают необходимость визитов сотрудников ИТ-подразделений на рабочие места — дорогостоящую статью расходов в общем бюджете управления информационными ресурсами. Технология виртуализации повышает уровень защиты информации в сети и снижает вероятность простоев, возникающих вследствие вирусных эпидемий.

В сетях, объединяющих ПК с поддержкой технологии Intel vPro, можно использовать все вышеупомянутые средства управления и виртуализации; ИТ-менеджеры могут выполнять обновление ОС, устанавливать патчи для антивирусных приложений, проводить инвентаризацию программных и аппаратных ресурсов и во много раз быстрее, чем сегодня, откликаться на запросы пользователей о техническом обслуживании.

ПК с поддержкой технологии Intel vPro призваны обеспечить высокую производительность и эффективное энергопотребление. Производительность современного процессора Intel Core 2 Duo для настольных ПК, который является основой новейших платформ Intel, и эффективность его энергопотребления на 40% выше по сравнению с процессорами предыдущего поколения. Для ИТ-персонала это означает возможность запуска задач (например, поиск вирусов и шпионского ПО) в фоновом режиме при одновременном выполнении приложений с интенсивной вычислительной нагрузкой, таких как САПР. Особо важные ИТ-задачи, помогающие обеспечить информационную безопасность ПК и управление ими, больше не повлияют на продуктивность работы пользователей.

Благодаря выходу двухъядерных процессоров Intel Xeon серии 7100 корпорация Intel сохраняет лидирующие позиции в обеспечении ИТ-эффективности и эффективности энергопотребления для центров обработки данных. Серия 7100 создана для высокопроизводительных серверов и приложений, требующих абсолютной производительности и надежности. Процессоры серии 7100 поддерживают многочисленные инновации Intel, повышающие эффективность центров обработки данных, включая технологию Intel Virtualization Technology, которая позволяет снизить совокупную стоимость владения за счет консолидации различных программных приложений. Модель процессора с потребляемой мощностью 95 Вт обеспечивает снижение энергопотребления почти на 40% по сравнению с процессорами предыдущего поколения, повышая эффективность и сокращая расходы на электроэнергию.

- ПК и комплектующие

- Настольные ПК и моноблоки

- Портативные ПК

- Серверы

- Материнские платы

- Корпуса

- Блоки питания

- Оперативная память

- Процессоры

- Графические адаптеры

- Жесткие диски и SSD

- Оптические приводы и носители

- Звуковые карты

- ТВ-тюнеры

- Контроллеры

- Системы охлаждения ПК

- Моддинг

- Аксессуары для ноутбуков

- Принтеры, сканеры, МФУ

- Мониторы и проекторы

- Устройства ввода

- Внешние накопители

- Акустические системы, гарнитуры, наушники

- ИБП

- Веб-камеры

- KVM-оборудование

- Сетевые медиаплееры

- HTPC и мини-компьютеры

- ТВ и системы домашнего кинотеатра

- Технология DLNA

- Средства управления домашней техникой

- Планшеты

- Смартфоны

- Портативные накопители

- Электронные ридеры

- Портативные медиаплееры

- GPS-навигаторы и трекеры

- Носимые гаджеты

- Автомобильные информационно-развлекательные системы

- Зарядные устройства

- Аксессуары для мобильных устройств

- Цифровые фотоаппараты и оптика

- Видеокамеры

- Фотоаксессуары

- Обработка фотографий

- Монтаж видео

- Операционные системы

- Средства разработки

- Офисные программы

- Средства тестирования, мониторинга и диагностики

- Полезные утилиты

- Графические редакторы

- Средства 3D-моделирования

- Веб-браузеры

- Поисковые системы

- Социальные сети

- «Облачные» сервисы

- Сервисы для обмена сообщениями и конференц-связи

- Разработка веб-сайтов

- Мобильный интернет

- Полезные инструменты

- Средства защиты от вредоносного ПО

- Средства управления доступом

- Защита данных

- Проводные сети

- Беспроводные сети

- Сетевая инфраструктура

- Сотовая связь

- IP-телефония

- NAS-накопители

- Средства управления сетями

- Средства удаленного доступа

- Системная интеграция

- Проекты в области образования

- Электронный документооборот

- «Облачные» сервисы для бизнеса

- Технологии виртуализации

Источник: compress.ru

Почему эффективность и рентабельность – разные вещи

Автор самой обсуждаемой публикации февраля 2016 года представляет теоретический подход к обоснованию. Почему эффективность и рентабельность бизнеса – разные вещи?

В своей предыдущей статье я хотел ответить на вопрос: как количественно определить величину эффективности? Обсуждение показало, что представленный материал вызвал больше новых вопросов, чем дал ответов. Выяснилось, например, что на данном этапе читателю нужна не формула эффективности, а скорее нужен ответ на вопрос: «Для чего нужна формула эффективности?» и «В чем сущность эффективности?».

Есть ли у меня понимание, что поднимая такую серьезную тему, я рискую попасть под несравнимо более мощный поток критики? Конечно, есть. Но, ведь исследователи проблемы поиска концептуального и количественного определения эффективности бизнеса, основываясь на использовании классических моделей и методов, так и не ответили на вопрос: «Что такое эффективность?».

Чем данная публикация может помочь специалистам в области управления? В первую очередь пониманием тех ограничений, которые накладывает на задачу, связанную с определением эффективности, использование того инструментария менеджера, который традиционно используется при попытке найти приемлемый ответ на эти вопросы. Ведь убежденность в том, что ты действительно выбираешь самый выгодный вариант инвестирования средств, не может опираться на тезис: если известная методика широко используется, она априори дает достоверные результаты.

Кому нужна определенность с понятием «эффективность»? Определенность нужна тому, кто хочет добиться максимальных темпов развития бизнеса. Если такой потребности нет, то нужно обратиться к теме экономии ресурсов.

1. В чем ограниченность рентабельности?

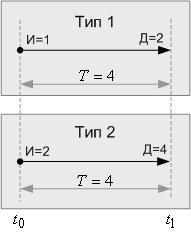

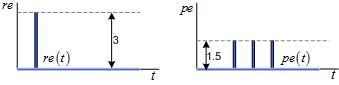

Чтобы разобраться с сущностью эффективности, лучше всего рассмотреть особенности ее проявления на конкретных примерах. Очевидно, что эффективность – относительный показатель. Чтобы убедиться в этом, рассмотрим два типа простых бизнес-операций (рисунок 1). Здесь И – инвестиции; Д – доход; Т – время операции.

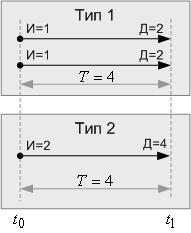

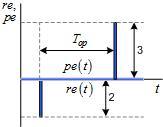

Несложно заметить, что эти операции эквивалентны относительно эффективности. Действительно, если мы хотим инвестировать две денежные единицы, то результат от их вложения в две операции первого типа будет неотличим от вложения тех же инвестиций в одну операцию второго типа (рисунок 2).

- Вывод 1. В случае равенства продолжительности двух простых операций (T1=T2) и равенства их рентабельности (R1=R2), эффективность исследуемых операций О1 и О2 эквивалентна, поскольку, для операции О1 с меньшими инвестициями всегда можно создать парную операцию О1.2 с дополнительными инвестициями О1.2=О2-О1, а результат проведения парных операций обеспечит получение равной суммарной прибыли, по отношению к операции О2.

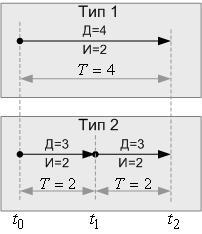

Этот факт, а также то, что показатель «рентабельность», в этом случае, дает правильный ответ на вопрос, связанный с оценкой эффективности, основываясь на базовых параметрах операции каждого типа, многими воспринимается как доказательство того, что рентабельность является синонимом эффективности. То, что это не так, показывает исследование двух типов операций с разной продолжительностью (рисунок 3).

Так, каждая из операций второго типа эффективней операции первого типа, хотя ее рентабельность в два раза ниже. Почему? Вложение инвестиций во второй тип операции позволяет в момент времени t1 вернуть их с прибылью в одну единицу и снова вложить полученные инвестиции в операцию с такими параметрами. В момент t2 снова вернуть вложенные инвестиции с прибылью в одну единицу.

Общая прибыль от вложения в операции первого типа к моменту t2 при этом составит две единицы. Такая же прибыль будет получена к моменту t2 и от операций второго типа.

Несмотря на то, что вложения и прямые доходы от процессов, построенных на операциях первого и второго типов равны, относительно эффективности эти операции не эквивалентны. Связано это с тем, что прибыль от операции второго типа, полученная в момент времени t1, сразу же может инвестироваться в новую операцию или проект.

Поскольку, к моменту t2 вновь созданная операция с «родительской» рентабельностью принесет инвестору дополнительную прибыль, операция второго типа эффективнее операции первого типа. Продолжительность «дочерней» операции будет определяться уровнем спроса на ее потребительский продукт. В случае низкого спроса и необходимости «вписаться» в заданный интервал времени, новые инвестиции можно разбить на ряд более мелких по объему.

- Вывод 2. Из двух типов простых операций с равными инвестициями (затратами) и кратным временем операций, эффективней операция с меньшим временем, если на момент одновременного завершения процессов, построенных на этих типах операций, их процессуальная прибыль, одинакова.

После анализа второго примера становится понятной сложность задачи, которую «должен решать» показатель эффективности. В частности, он должен указать, что операция второго типа (рисунок 3) эффективней операции первого типа, учитывая время этих операций, их рентабельность и эффект от инвестиции собственной прибыли.

Понятия «эффективность» и «эффективное использование ресурсов» в рамках данной работы – это синонимы. В свою очередь, чтобы дать определение понятию «эффективное использование ресурсов», а также вести предметный разговор в дальнейшем, необходимо создать базовый терминологический фундамент. Для получения общих выводов эта терминологическая база будет иметь кибернетическую направленность.

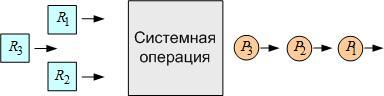

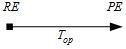

2. Система условных обозначений и целевая модель операции

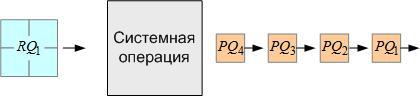

Условимся обозначать входные продукты операции базовыми символами R1, R2, R3…, а выходные продукты операции базовыми символами P1, P2, P3… (рисунок 4).

В случаях, если речь идет о количественном выражении продукта, к символу R или P будем добавлять символ Q. Тогда получим следующую систему обозначений в модели операции для количественного обозначения величин продуктов RQ1, RQ2, RQ3… и PQ1, PQ2, PQ3… (рисунок 5).

Для каждого значимого продукта операции должна быть получена экспертная оценка единицы продукта (стоимость единицы продукта). Для обозначения ценности единицы продукта к его базовому обозначению в нижнем регистре символов будем присоединять символ s. В этом случае экспертная оценка единицы входного продукта будет обозначаться для первого продукта rs1, а первого выходного продукта – ps1.

Символьные обозначения rs1 и ps1 строчные, потому что экспертная оценка – это параметр, который, в общем случае, изменяется во времени и не может быть проинтегрирован (также как, например, температура).

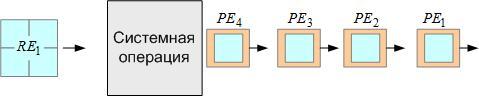

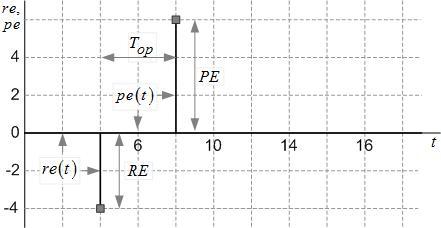

Экспертную оценку общего объема инвестиций будем обозначать присоединением символа E к базовым символам входных и выходных продуктов. Теперь, используя систему принятых обозначений, можно определить экспертную оценку первого входного и первого выходного продукта так RE1=rs1*RQ1 и PE1=ps1*PQ1 (рисунок 6).

Несколько сложнее с продуктами, параметры которых распределены во времени. Представьте, что мы рассматриваем операцию нагрева жидкости с использованием природного газа. Тогда мы можем говорить об общем количестве потребленного продукта, используя символьное обозначение RQg, когда говорим об объеме потребления, или REg, когда говорим об экспертной оценке или стоимости потребленного объема газа.

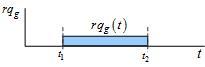

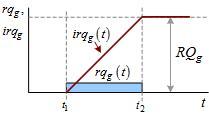

Если же нам нужна распределенная во времени модель продукта, а она нам понадобится, то мы будем переходить к системе с нижним регистром символов. Обозначение rqg(t) будет говорить о том, что, например, это расход газа Rg в единицу времени (рисунок 7).

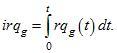

При этом, если мы хотим увидеть объем потребления газа на текущий момент времени, нужно проинтегрировать функцию rqg(t). Интегральное значение функции rqg(t) будем обозначать с использованием символа i в виде приставки к обозначению rqg(t) (рисунок 8). В этом случае:

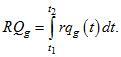

Если необходимо определить объем потребляемого газа на интервале от t1 до t2, то он может быть получен из следующего выражения:

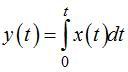

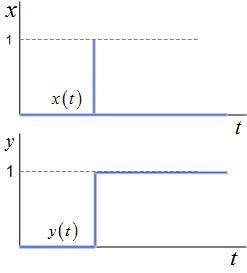

Чаще всего информация о системном процессе представлена в дискретном виде, в частности, в виде временных рядов. Интегрировать импульсные функции проще, чем непрерывные. Суть этого процесса отображена на рисунке 9, где x(t) — импульсная функция, а y(t), ее интеграл:

Рассматривая вопросы, связанные с понятием «эффективность», нам понадобится модель, у которой входные и выходные продукты операции приведены к сопоставимым величинам. Такую модель определим, как целевую модель операции (рисунок 10).

Модель с распределенными во времени выходными продуктами не очень удобна, как объект исследования. Поэтому упростим ее еще и введем понятие — «простая целевая операция».

У такой модели есть только один входной продукт (инвестиции) с величиной экспертной оценки RE и один выходной продукт (целевой продукт – экономическая прибыль), с величиной экспертной оценки PE. Момент поступления продукта R на вход операции соответствует ее началу, а момент передачи выходного продукта P потребителю, моменту ее завершения. В таком случае любая простая целевая операция может быть описана тройкой параметров: RE, PE и Top (рисунки 11 и 12).

Какую модель лучше использовать, зависит от ситуации. Например, чтобы моделировать процесс, состоящий из нескольких целевых операций, понадобится векторная модель (рисунок 12). Для вывода формулы эффективности целевой операции, первая модель (рисунок 11).

Каждый показатель тройки RE, PE и Top является одним из ее базовых параметров.

3. Понятие «системный эффект» — первый шаг к пониманию сущности эффективности

Определим систему базовых показателей простой целевой операции. Такими базовыми показателями будем считать показатели, которые получены на множестве базовых параметров, без использования каких-либо дополнительных преобразований модели простой операции.

К числу таких базовых показателей можно отнести:

- AE=PE-RE — добавленная ценность (добавленная стоимость, прибыль)

- kAE=(PE-RE)/RE — коэффициент добавленной ценности (рентабельность)

После завершения целевой операции, исследуемая система передает потребительский продукт с величиной экспертной оценки равной PE, системе потребления, в обмен на эквивалентный по ценности обменный продукт. При этом полученный обменный продукт представляет собой по сути две части ресурсов. Одна часть — эквивалент добавленной ценности (AE), вторая часть – эквивалент затратной части прошлой операции (RE).

Вопрос об эффективности использования ресурсов может подниматься только в том случае, если «бизнес-мышление» суперсистемы (владельца бизнеса) нацелено на максимизацию своих возможностей. В таком случае, например, процесс исследуемой системы непрерывен, а целевой продукт после его получения инвестируется во входной продукт новой системы, которая получив его, запускает параллельный системный процесс.

Если суперсистема выделяет часть своих ресурсов управляемой системе на выполнение одной операции, а по ее завершению забирает весь объем обменного продукта и останавливает процесс, и при этом у суперсистемы есть запас неиспользуемых ресурсов, то говорить об эффективном использовании ресурсов бессмысленно.

Как показывает история развития кибернетики и экономики, для которых эффективность является важнейшим показателем [БСЭ, т.29], разработать или вывести универсальный показатель эффективности с опорой на существующую теоретическую базу не удалось. Это означает, что решение этой задачи лежит за пределами существующих представлений о модели операции.

Ключом к решению этой задачи может оказаться, например, понятие «системный эффект» («экономический эффект»). То есть, «системный эффект» это, с одной стороны известное понятие, но понятие, оказавшееся золушкой в среде классиков экономической и кибернетической теорий.

В чем же уникальность понятия и сущности, определяемой как «эффект»? Если мы рассмотрим понятие «прибыль» и определим отношение этой категории к исследуемой операции, то заметим, что прибыль имеет прямое отношение к целевой операции, в рамках которой она была получена и определена. Совсем иное происходит с системным эффектом. Эффект не получают в рамках исследуемой операции и, соответственно не определяют в этих рамках. Эффект является результатом использования ресурса «прибыль», но в рамках другой системной операции.

Это первое. Вторая и более существенная ремарка, системный эффект – это не целевой продукт. Это процесс во времени. Таким образом, чтобы определить эффективность, нужно установить отношение между процессами в прошлом и будущем.

Но задача исследуемой операции — это «забота» о своей собственной эффективности, а не об эффективности какой-то будущей операции. Поэтому устанавливать отношение нужно между потенциальным эффектом будущего и процессами использования ресурсов в прошлом. Размышляя таким образом, можно представить показатель эффективности в общем виде, как отношение потенциального эффекта от использования прибыли в будущем, к показателю, характеризующему использование ресурсов в рамках исследуемой операции E= A/RES.

Опираясь на формулу эффективности в общем виде, можно дать определение понятию эффективности. Для этого определим абсолютный показатель RES, характеризующий связанные ресурсы исследуемой операции, как ресурсоемкость операции.

- Определение. Эффективность целевой операции определяется отношением абсолютного потенциального эффекта, который будет получен от инвестиции полученного целевого продукта в рамках исследуемой целевой операции, к ресурсоемкости исследуемой целевой операции.

4. Ключ к получению формулы эффективности — развернутая модель целевой операции

Чтобы попытаться вывести формулу ресурсоемкости RES, необходимо построить модель целевой операции нового класса. Давайте определим, в чем особенность моделей этого нового класса.

Как было отмечено, системный эффект проявляется в процессе освоения инвестиций. А построенная ранее модель целевой операции отображает не процесс во времени, а «снимки» процесса в момент регистрации входных и выходных продуктов (рисунок 13).

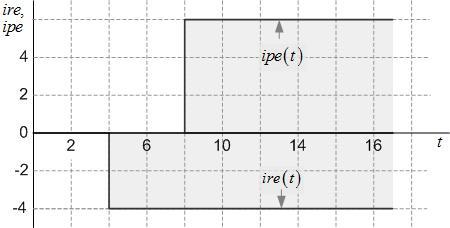

Чтобы модель операции реально отображала динамику процессов, необходимо на основании «снимков» восстановить картину движения продуктов в рамках исследуемой операции. Чтобы преобразовать «снимок» регистрационной модели операции в картину, прорисовывающую процесс движения входного и выходного продукта, необходимо проинтегрировать функции re(t) и pe(t). В результате мы получим развернутую модель простой целевой операции в виде функций ire(t) и ipe(t), показанную на рисунке 14.

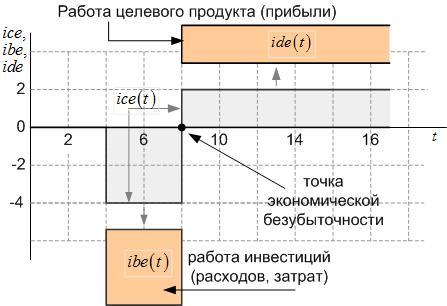

Если построить разность этих функций, то получим динамическую модель простой целевой операции в виде одной функции ice(t). В свою очередь, функцию ice(t) можно представить в виде двух функций: функции ibe(t) и ide(t) — см. рисунок 15.

Закрытый поток ibe(t) представляет собой работу инвестиций в исследуемой операции, а открытый поток ide(t) — работу целевого продукта в новой операции.

5. Комплексная рентабельность — почти «формула эффективности» для моделей простых целевых операций

Выскажем гипотезу, что работа целевого продукта на единичном интервале с момента завершения целевой операции — это потенциальный эффект. Его величина AET определяется площадью прямоугольника из соотношения AET=(PE-RE)xT1. Следовательно, можно предположить, что отношение площади AET к площади RET=RExTop и является показателем эффективности (EТ), который можно использовать в качестве критерия эффективности. Тогда EТ=АЕТ/RET. Определим полученный показатель понятием «комплексная рентабельность».

Рассмотрим три пары операций, эффективность которых можно определить, используя логический подход.

Источник: www.e-xecutive.ru