Часто, во время диагностики возникают вопросы оптимизации бизнес процессов, связанных с обеспечением продаж. Порою небольшие корректировки связей и отношений внутри компании позволяют значительно увеличить конверсию или увеличить прибыль компании. Руководители компаний или отделов продаж, по многим причинам, могут этого не замечать или воспринимать как должное или «исторически сложившиеся».

Крупная компания, лидер своего рынка, клиенты топ государственные, частные и публичные компании, входящие в первые десятки рынков. Продукт – сложная и долгая услуга по созданию не материальных ценностей. Персонал компании – одни из высокооплачиваемых профессионалов на рынке на всех уровнях и позициях.

Отдел продаж работает только на входящим трафике клиентов. Стоит отметить, что компетенции компании, серьезный ее возраст и отраслевая активность генерируют «избыточный» трафик клиентов. После клиентского звонка или запроса менеджеры отдела продаж дистанционно «снимает» необходимую информацию и формируют первое «начально» коммерческое предложение. Так как компания ориентируется в работе на лидеров и себестоимость услуги высока – при начальном объявлении цены «уходят» до 30% клиентов.

Можно ли сделать диагностику бизнес-процессов самому? Диалог с вице-президентом клуба «Эквиум»

С клиентами, которые не «испугались» высокого ценового уровня начинается более серьезная работа. Менеджеры продаж после личной встречи с клиентом и получения более подробного ТЗ формируют уточненное коммерческое предложение, которое более точно отражает потребности клиентов. Чаще всего, в этот момент клиент начинает процесс выбора конечного исполнителя, сравнивая предложения конкурентов. На этом этапе компания теряет до 70% клиентов, которых устраивает первоначальный ценовой уровень.

Если клиент и на этом этапе не «отвалился», и его устраивает предложение компании, менеджер отдела продаж самостоятельно или с подключением к дальнейшей работе сотрудников или руководителей производственного отдела формирует окончательное предложение, в котором будут отражены все нюансы ТЗ и в который уже войдут начальные проработки будущего проекта.

Как правило, окончательное предложение презентуется клиенту несколькими сотрудниками, это менеджер отдела продаж, ТОП персонал или ведущие сотрудники производственных департаментов. После этого клиент принимает окончательное решение – реализовывать проект с компанией.

Конверсия по двум годам колеблется на уровне 3-5%, что несколько ниже среднего по рынку. Время принятия решения у клиента может занимать от 2х месяцев до полугода.

Что происходит потом?

Отдел продаж передает клиента в производственный отдел. В производственном отделе формируется рабочая группа всех необходимых специалистов во главе с менеджером проекта. Группа проводит рабочую расширенную встречу с клиентом, уточняет задание, может получить обратную связь по предварительным «идеям», и только после этого на свет появляется финальное предложение по цене и набору услуг, которое ложится в основу договора с клиентом. Стоит отметить, что финальное предложение и дальнейшие идеи и работа, как правило значительно отличается от того, что клиент увидел и получил на этапе презентации окончательного коммерческого предложения (до подключения рабочей группы по проекту).

Диагностика бизнес-процессов

На первый взгляд, этапы формирования предложения и взаимосвязь «продажного» департамента и производственного департамента логичны и дают неплохие результаты. Но если попробовать разложить процесс на время и персоналии получится очень интересная картина.

| Этап | Исполнитель | Кто подключается | Время подготовки этапа | Примечание |

| Стартовое предложение | Менеджер отдела продаж | до 3х часов | ||

| Уточненное предложение | Менеджер отдела продаж | до 12 часов | Включая встречу с клиентом вне офиса | |

| Конечное предложение | Менеджер отдела продаж | ТОП персонал компании и/или ведущие специалисты | до 24 часов | Презентация клиенту до 4х часов |

| Передача клиента в производственный отдел | Менеджер отдела продаж | Рабочая группа, которая будет работать над проектом под руководством Менеджера проекта | до 3х часов | Совещание, включаю знакомство исполнителей с задачей и истории предложений |

| Финальное предложение, условия договора | Менеджер проекта | Рабочая группа | до 12 часов | Встреча с клиентом до 4х часов. Чаще, предложение значительно отличается от предыдущих |

| Реализации проекта | Менеджер проекта | Рабочая группа | ||

| Всего времени, с учетом встреч, затраченное на работу с клиентом: | 62 часа | Включая 4 часа работы ТОП персонала | ||

Работа по подготовке договора — почти восемь рабочих дней. Для усиления эффекта, можно умножить эти часы на стоимость рабочего времени всех сотрудников, которые задействованы в процессах подготовки коммерческого предложения и договора (учтите, что задействуются и руководители компании, и ведущие специалисты). Цифра получается астрономическая!

А теперь два максимально негативных фактора:

1. Участие в создании и презентации конечного предложения руководителей компании.

2. Повторение производственным департаментов этапов, которые уже прошли в отделе продаж, после передачи проекта в производство.

Первый негативный фактор.

Помните данные по воронке продаж? Потеря клиентов после первого КП – до 30%, после уточненного предложения – до 70%. Итоговая конверсия 3-5%. То есть, руководство компании подключается к созданию и презентации КП в этап, когда компания теряет максимальное количество клиентов, которые готовы к ценовому уровню услуг компании, но что-то их не устраивает в конце концов.

Подключение к формированию и презентации предложения руководства компании — максимально увеличивая стоимость работ по подготовке КП и «конечной стоимости» клиента. Что это общая низкая эффективность «продажи», в том числе и руководства или не отработанные бизнес процессы, когда руководство подключается слишком рано?

После диагностики стало очевидно, что причина подобной ситуации в том, что

руководство «подтягивалось» к работе слишком рано, клиенты были не до конца подготовлены (не «созрели»). Среди них были клиенты, которые гарантированно по тем или иным причинам не стали бы работать с компанией, а КП им нужны были для понимания ценового уровня лидеров рынка.

Второй и не менее отрицательный фактор.

После подробного описания на бумаге бизнес-процессов, стало понятно, что в работе над финальным предложением рабочая группа делает те же шаги, что и отдел продаж при подготовке конечного предложения, то есть тратят время на подготовку практически нового КП, данные которого войдут в договор.

Другими словами, группа по реализации проекта 12 часа + 4 часа (подготовка и представление финального предложения) – два дня рабочего времени тратит вхолостую! Если принять во внимание, что в группу входит до 5 ти человек, то получается потеря компанией до 80 человеко-часов! И это высококвалифицированного персонала!

Увидев при диагностике продаж компании, такое несоответствие в бизнес процессах и серьезную потерю времени – денег, нами было предложено два простых изменения:

– введение маркеров «готовности» клиента к подключению к работе или презентации коммерческого предложения руководства и ТОП менеджеров компании для экономии их рабочего времени.

— подключение к работе над конечным предложением сотрудника из будущей рабочей группы и менеджера проектов, для устранения задавленности этапов и экономии времени реализации проектов. Т.е. два сотрудника, которые будут в дальнейшем реализовывать и управлять проектом заранее входят в процесс общения с клиентом и подготовки предложения. Дополнительно это позволило повысить качество конечного предложения и лояльность клиентов.

Четкое понимание бизнес-процессов обеспечения продаж (особенно в сфере услуг), их оптимизация позволяют одновременно увеличивать конверсию и снижать затраты на реализацию услуги. Т.е. мы можем продавать больше и увеличивать прибыльность, без вложения средств в продвижение и персонал!

Источник: alex-tsar.com

Методологические аспекты диагностики бизнес-процессов

The concept of forming a methodological apparatus to carry out the diagnostics of business processes based on the requirements of quality management system is offered.

Ключевые слова:

Keywords:

Обзор статьи

Динамичная и конкурентная бизнес-среда, в которой функционируют современные экономические системы, потребовала нового подхода к управлению. Объектом менеджмента все чаще становится не «объект», а «процесс», так как «объект» в процессе динамичной реорганизации, специализации и кооперации становится все менее жесткой структурой. Традиционный функциональный подход в менеджменте приводит к тому, что руководитель, оптимизирующий деятельность своего подразделения исходя из его функций и без оглядки на других участников процесса, входит в противоречие другими участниками бизнес-процесса, порождая существенные транзакционные издержки оппортунизма. Согласно ГОСТ Р ИСО 9001–2008, «желаемый результат достигается эффективнее, когда деятельностью и соответствующими ресурсами управляют как процессом» [2].

Процессный подход является в настоящее время одним из доминирующих методических подходов в менеджменте: «Любая деятельность или комплекс деятельности, в которой используются ресурсы для преобразования входов в выходы, может рассматриваться как процесс. Чтобы результативно функционировать, организации должны определять и управлять многочисленными взаимосвязанными и взаимодействующими процессами» (п. 2.4 ГОСТ Р ИСО 9000–2008) [1]. Соответствующая трансформация происходит и с отдельными функциями управления, например традиционный «Анализ хозяйственной деятельности» постепенно преобразуется в «Диагностику бизнес-про-цессов», что естественным образом требует формирования новой методологической базы, принципы построения которой предлагаются в данной статье.

Диагностика, как и любая управленческая деятельность, имеет цель, объект и предмет, которые определяются исходя из базовых принципов системы менеджмента качества [1].

Объектом управления и диагностики является бизнес-система. Для повышения ее конкурентоспособности необходима целенаправленная скоординированная деятельность по улучшению характеристик основного бизнес-процесса и его результатов, к которым стремятся и которые планируют достичь через определённый промежуток времени. Так как основной бизнес-процесс состоит из совокупности процессов (как водопровод состоит из труб, транспортная система из дорог и т.п.), его можно определить как «… совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих видов деятельности, преобразующая входы в выходы», результатом функционирования которых является «добавленная ценность» (количество пропущенной воды). Так как конкурентоспособность определяется в первую очередь соотношением потребительской ценности предлагаемого продукта и его стоимости, необходимо обеспечивать эффективность процесса, увеличивая соотношение между достигнутым результатом и использованными ресурсами. Для повышения эффективности необходимо постоянно выявлять несоответствия в «пропускной способности» отдельных процессов, а также потенциально нежелательные ситуации, связанные с плохим качеством или скоростью выполнения процесса (засор, прорыв), несоответствием пропускной способности отдельных процессов (пробки), выявлением ненужных или слабонагруженных процессов (пустые трубы).

Список использованной литературы

1. ГОСТ Р ИСО 9000–2008. Системы менеджмента качества. Основные положе-ния и словарь // Федеральное агентство по техническому регулированию и метроло-гии: [сайт]. URL: http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7id=174286 (дата обращения: 20.04.2012)

3. ГОСТ Р ИСО 9004–2010. Менедж-мент для достижения устойчивого успеха организации // Федеральное агентство по техническому регулированию и метроло-гии: [сайт]. URL: http://www.gost-load.ru/Index/50/ 50270.htm (дата обращения: 20.04.2012)

4. Рекомендации. Методика менедж-мента процессов в системе качества / Р 50-601-46-2004 / ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации (ВНИИС) Госстандарта России // Бесплатная библиотека документов: [сайт]. URL: http://doc-load.ru/SNiP/Data1/46/46912/ index.htm (дата обращения 20.04.2012)

![]()

Статья

Источник: giefjournal.ru

Бизнес-диагностика как инструмент эффективного стратегического развития полиграфических предприятий

Каждый хочет, чтобы его информировали

честно, беспристрастно, правдиво —

и в полном соответствии

с его взглядами.

Гилберт Кит Честертон

Для противостояния внешним и внутренним угрозам, снижения степени неопределенности и рисков изменений готовиться к ним нужно заблаговременно, используя апробированные методы и средства, такие как стратегический анализ и комплексная бизнес-диагностика предприятия.

Теория

Каждое предприятие действует на основании своей теории бизнеса, воплощенной в стратегии (стратегический план). Стратегия — это:

- уникальное ценностное предложение;

- отличающаяся от конкурентов цепочка создания ценности;

- четкие компромиссы и определение того, что компания НЕ будет делать;

- действия, которые сочетаются друг с другом и взаимно усиливают эффект;

- постоянство позиционирования*.

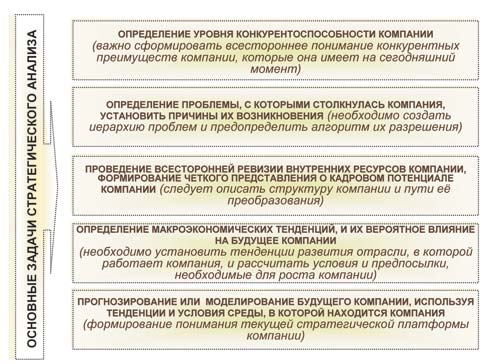

Стратегия позволяет организации осознанно искать и использовать себе во благо любые благоприятные стечения обстоятельств. Кроме того, стратегия — это лучший способ проверки теории бизнеса. Определимся с базовыми направлениями стратегического анализа, которые представлены на рис. 1.

Рис. 1. Задачи стратегического анализа

Правильно поставленная задача — уже половина решения! Чтобы на практике это было осуществимо, необходимо быть максимально осведомленным в сути проблемы. Неплохим средством позиционирования — «где мы стоим…» и «в каком направлении следует идти дальше…» — является комплексная бизнес-диагностика предприятия.

В процессе диагностики важно обращать внимание на ситуации «когда всё очень хорошо» и «когда всё плохо». Причины, по которым следует концентрировать усилия на кризисе, очевидны: необходимо найти оптимальные пути выхода из него и сформировать стратегическую программу, обеспечивающую достижение экономической стабильности и формирующую потенциал роста. Но «хорошее финансовое здоровье» предприятия требует повышенного внимания, так как резко ослабляет «иммунную систему» организации, снижает уровень концентрации на внешних и внутренних угрозах бизнеса, что может резко снизить уровень защищенности от негативных воздействий в перспективе.

Достижение поставленных целей возможно при условии определенной периодичности, системности и логичности процедуры экспресс-диагностики. В дальнейщем руководству типографии это может обеспечить следующее:

- информативную базу для разработки управленческих решений (стратегических, тактических, оперативных и по различным функциональным областям) (организационно-управленческий аспект);

- анализ динамики показателей бизнес-процессов и результатов по различным сопоставимым периодам (сравнение результатов по годам, кварталам, месяцам или иным интересующим периодам, оценка динамики изменений). На основе карт диагностики бизнес-процессов могут быть построены стратегические карты развития предприятия (аспект внутренней среды);

- оценку рыночного позиционирования среди аналогичной группы предприятий или в заданном рыночном сегменте (путем сопоставления показателей по предприятиям сектора). Подобный анализ ценен как для предприятия — тем, что обеспечивает информацией о его рыночных возможностях, так и для группы предприятий — может служить основой для оценки стоимости бизнеса и разработки федеральных и региональных комплексных программ развития и поддержки отраслевого бизнеса в целом (аспект внешней среды).

Таблица 1. Следствия диагностики типографии

или то, с чем можно столкнуться при организации и проведении диагностических мероприятий

или то, что можно получить при грамотном управлении в процессе мониторинга и анализе результатов

1. Высокая доля затрат.

2. Непредсказуемость конечного результата (результат всегда требует реакции, а управленческие решения по результатам могут быть болезненными и трудно реализуемыми).

3. Опасение руководства за возможные результаты диагностики (страх нежелательного диагноза).

4. Сложности мотивации персонала при вовлечении в диагностический процесс (высокая степень сопротивляемости как самому процессу, так и внедрению результатов исследования).

5. Неправильность выводов на основе результатов и комплекса управленческих решений.

6. Недостаточная квалификация внутреннего ресурса для проведения полноценной диагностики.

7. Неприемлемая технология проведения исследования (недоучет взаимовлияющих факторов, неверная критериальная оценка, анализ несопоставимых данных).

8. Сложности в предоставлении однородных первоначальных информационных массивов для исследования.

9. Нежелание (невозможность) привлечения внешних профессиональных консультантов (видение проблемы изнутри не дает полной картины, отсутствие опыта и внешнего банка данных по технологиям и средствам мониторинга, опасение разглашения коммерческой тайны, списание неправильного исполнения рекомендаций привлеченной организации на ошибки консультанта).

10. Ожидание моментального «оздоровления» после внедрения рекомендаций и комплекса управленческих мер по результатам диагностики.

11. Система неформальных связей (родственники, друзья, хорошие люди и т.п.), отягощающая внедрение программы улучшений.

12. Неправильная постановка первоначальных целей диагностики («хотели как лучше, а получилось…»).

13. Неподготовленная методически и организационно процедура внедрения диагностических мер.

14. Увеличение рутинной работы на сбор и анализ данных (отсутствие автоматизированной системы сбора, обработки и анализа информации).

15. Отсутствие реакции по результатам, системности проведения (единичная диагностика не обеспечивает гарантированный результат, необходимо вводить поддерживающие диагностические процедуры как элемент стратегического управления компанией).

1. Нормализация технологических, управленческих и обслуживающих процессов и операций типографии.

2. Выявление резервов экономии ресурсов.

3. Повышение качества процессов, результатов и печатной продукции.

4. Рационализация ресурсного обеспечения, выработка технологий оптимизации.

5. Выявление факторов, обеспечивающих конкурентные преимущества, и концентрация компании на них.

6. Повышение эффективности деятельности в измеримых показателях.

7. Возможности детального анализа факторов, влияющих на прибыль, долю рынка, объемы и скорости оборота, потенциал роста, рентабельность, валовые затраты, имидж компании.

8. Информационная база для разработки и принятия управленческих решений, стратегий развития, тактических и оперативных мероприятий.

9. Возможности анализа и сопоставления показателей компании во времени (перспективный и ретроспективный анализ деятельности, многофакторный анализ, установление причинно-следственных связей).

10. Выявление «балласта» предприятия.

11. Повышение адаптационного ресурса и маневренности компании за счет использования скрытых резервов.

12. Четкое представление и алгоритмизация бизнес-процессов (с возможностью стандартизации и сертификации процессов в соответствии с ISO).

13. Более правильное, четкое представление о деятельности и перспективах компании (особенно при привлечении внешних профессиональных консультантов).

14. Обоснование для решения кадровых, финансовых и иных организационных проблем (прямо и косвенно связанных с результатами диагностики).

15. Возможности использования автоматизированных имитационных моделей.

16. Мультипликация качественных управленческих решений.

17. Накопления базы данных результатов мониторинга.

18. Формирование дополнительной экономической прибыли, ментального капитала и реинвестиционного ресурса.

19. Создание позитивного имиджа и рыночного позиционирования.

Процедура исследования ресурсозатратная (финансы, кадры, время, администрирование), но при правильной системной организации может дать дополнительный реинвестиционный источник. Большинство предприятий не относятся должным образом к проведению системных диагностических мероприятий и прибегают к таким процедурам лишь в период «финансовой болезни» компании.

Концептуальный управленческий подход типа «если нет проблемы, то зачем обращать на это внимание?» хорош до определенного времени. Наличие проблемы, как правило, требует больших ресурсов для ее решения, чем процедуры системного мониторинга процессов, результатов деятельности предприятия и рыночных тенденций. Бесспорно, существует ряд сложностей при организации бизнес-диагностики, и руководство должно принимать решение о целесообразности и оправданности ее проведения. В табл. 1 приведены негативные факторы при проведении диагностики типографии, а также ее положительные результаты.

Теперь об участниках процесса и их интересах. Важно понимать, что только на основе релевантной, объективной информации может быть разработано эффективное управленческое решение. Именно это обстоятельство должно налагать на участников диагностической процедуры ответственность за правильность сбора, обработки и представления данных.

Качество и ответственность во многом будут определяться интересами. В процессе диагностики никто не застрахован от столкновения интересов собственников, топ-менеджмента, специалистов и рядовых исполнителей. У каждого «своя правда» по объекту диагностики и свои мысли относительно правильности исполнения производственных и управленческих операций и процедур.

Решение проблем, обусловленных сложностями взаимопонимания и отсутствием единства интерпретации одного и того же критерия или процесса, возможно лишь за счет хорошей методической базы и продуманной организации диагностических процедур. Это не значит, что следует использовать единый шаблон, под который подводится всё. Это чревато утратой оправданного креатива и уникальности, а кроме того, по мере старения шаблона наблюдается не улучшение, а, напротив, ухудшение бизнес-процессов. Здесь также следует умело пользоваться столкновением интересов для решения производственных и организационных проблем, правильно управлять психологическим климатом и конфликтными ситуациями. Пирамида участия интересов показана на рис. 2.

Рис. 2. Пирамида интересов и доля участия субъектов диагностики

В полиграфическом бизнесе нередки случаи, когда компания напоминает лебедя, рака и щуку из басни Крылова. Часто собственник бизнеса не представляет его специфику и заботится только об увеличении собственного благосостояния за счет капиталовложений, а топ-менеджмент, привлекаемый из стран «развитого капитализма», плохо знаком с русским менталитетом, что затрудняет нахождение общего языка с персоналом компании и оптимизацию управленческих решений. Излишняя бюрократизация и сложность бизнес-диагностики не делают ее процедуру привлекательнее и могут приводить к дисбалансу производственных процессов. Распространенная ошибка диагностических процедур — поиск виновного, результатом чего обычно становится наказание потенциальной жертвы и борьба не с причиной, а со следствием неудач и организационно-производственных просчетов.

Чтобы бизнес-диагностика, ее результаты и последствия не стали проблемой для компании, а дали основу для разработки «Программы улучшений» и дальнейших стратегических и оперативных преобразований в соответствии с поставленными ранее целями, необходимо решить, казалось бы, простую систему уравнений, в которой известны переменные четырех уровней (интересы участников процедуры диагностики). Но здесь возникает сложность с их уравниванием. Рекомендации по решению данной задачи могут быть следующими:

- хорошее методическое обеспечение как на стадии подготовки, так и на стадии самого процесса бизнес-диагностики;

- однозначное понимание целей, методов и технологий исследования как топ-менеджментом компании, так и рядовым персоналом (осознание того, зачем делать, как делать и каков может быть результат действия/бездействия);

- нежелательно безоговорочно применять «рецепты» диагностики и комплекс мер, апробированные другими компаниями (особенно западными);

- до начала диагностики необходимо оценить бюджет исследования, последствия и возможность противостоять психологическому сопротивлению изменениям со стороны персонала компании;

- определиться с приоритетами в интересах всех уровней участников, осознав, чем и в какой мере можно жертвовать и ради чего (в любом случае придется делать выбор в чью-то пользу, и главное — не ошибиться!);

- в условиях невозможности и/или нежелания брать ответственность за проведение диагностики, а также ее предполагаемые результаты следует озаботиться поиском специалиста или сторонней организации, которые могли бы компетентно решить эту задачу. Здесь желательно воспользоваться услугами профессионалов, знающих специфику отрасли (при наличии формальных и неформальных связей в компании и прессинге лиц, прямо или косвенно заинтересованных в определенном управленческом решении, особенно рекомендуем прибегнуть к помощи сторонней организации для проведения диагностического исследования);

- избегать половинчатых, незавершенных решений, идти на компромисс с целью сокрытия нежелательных результатов и последствий бизнес-диагностики. Незавершенные и/или дешевые решения всегда обходятся дороже в будущем, руководствуйтесь мудростью: «мы не настолько богаты, чтобы покупать дешево», но в то же время «качественно — не значит дорого», надо искать рациональный, но менее затратный подход;

- и, наконец, базовый принцип: всё хорошо, когда вовремя! Сложно всегда догонять уходящий поезд… Это касается как самой процедурой диагностики, так и использования ее результатов.

Экспертным советом по полиграфическим и издательским бизнес-технологиям (ЭСПИБТ) в рамках научных проектов был предложен алгоритм бизнес-диагностики, ориентированный на субъекты издательско-полиграфического рынка.

В основу диагностической модели закладываются системный и процессный подходы. Деятельность предприятия в целях анализа разбивается на совокупность бизнес-процессов, которые формируют основные и вспомогательные подсистемы предприятия. Архитектура диагностической модели показана на рис. 3.

Рис. 3. Диагностическая модель

Укрупненно исследованию подлежат:

- система стратегического планирования;

- система оперативного управления;

- основные производственные системы;

- вспомогательные производственные системы;

- совокупность бизнес-процессов и каждый бизнес-процесс в отдельности;

- готовая продукция;

- социальные подсистемы;

- внешнее окружение компании.

Для каждого объекта анализа разрабатывается комплекс оценки, который интегрирован в общую диагностическую систему и позволяет проследить взаимозависимости изменений параметров бизнес-процессов, производственных подсистем, управленческих решений и других элементов диагностики. В данном случае можно говорить лишь об общем алгоритме исследования, так как критерии, методы, параметры и средства оценки должны выбираться полиграфическим предприятием или издательством самостоятельно. Выбор будет зависеть от целей диагностики, масштабов и специфики деятельности, рыночного позиционирования, накопленного опыта деятельности компании. Рекомендовать единую диагностическую модель на все случаи жизни было бы ошибочно. Однако единожды выбранную модель не стоить менять из года в год, стремясь найти лучшую, так как в процессе перехода утрачивается возможность сопоставления результатов диагностики от периода к периоду — таким образом, следует совершенствовать и развивать первоначальный выбор.

Практика

Разработанная ЭСПИБТ модель бизнес-диагностики основана на взаимосвязанных модулях оценки по объектам исследования. В состав каждого модуля входят блоки сбора информации, которые проектируются предприятием по собственной инициативе и зависят от целей, методов и предполагаемых результатов процедуры оценки. Фрагмент примера блочно-модульной системы представлены далее в табл. 2.

Таблица 2. Пример блочно-модульной системы

Модуль (0)

исходных данных

Модуль (1)

оценки

системы стратегического планирования

Модуль (2)

оценки

системы

оперативного управления

Модуль (N1)

оценки производственной системы

(элемент — основное производство)

Модуль (N1) оценки бизнес-процесса (элемент — оформление заказа)

Модуль (N1) оценки готовой продукции (элемент — полиграфические услуги по ассортименту)

уникальное

рыночное позиционирование

Источник: compuart.ru