Enterprise content management (ECM) — это набор определенных технологий, которые включают процессы, позволяющие эффективно получать, организовывать, хранить и предоставлять необходимую информацию своим сотрудникам, заинтересованным сторонам и клиентам.

С помощью ECM вы сможете оптимизировать жизненный цикл информации и автоматизировать технологические процессы. Система управления корпоративным контентом совмещается с большинством типов файлов, включая офисные пакеты, файлы изображений, электронную почту, системы автоматизированного проектирования и многое другое.

Необходимо понимать, что любая организация с большим объемом контента с помощью ECM сможет устранить неэффективность операционной деятельности, снизить затраты и улучшить соответствие нормативным требованиям.

Компоненты ECM

ECM можно условно разбить на 5 основных компонентов: управление, захват, хранение, доставка и архивирование. Цель каждого компонента, определяемая Ассоциацией управления информацией и изображениями (AIIM), заключается в следующем:

Проектируем бизнес-процессы в BPM, реализуем – в ECM. Practicum DIRECTUM

Преимущества и важность ECM

ECM обеспечивает централизованную платформу, на которой контент может храниться и распространяться таким образом, чтобы соответствовать нормативным требованиям и принципам управления рисками. ECM достигает двух последних преимуществ, устраняя специальные процессы, которые могут подвергать предприятие рискам несоответствия нормативным требованиям и другим потенциальным проблемам.

Полнофункциональные системы управления контентом включают в себя такие функции, как расположение контента (обеспечение необходимой структуры для информации), возможности аудита, регистрация документов и другие средства управления рабочими процессами, а также механизмы безопасности.

С помощью ECM можно оптимизировать бизнес-процессы и процессы доступа к документации, устранить узкие места за счет сокращения объема хранилища, а также потребности в бумаге и почтовой рассылке, оптимизировать безопасность, поддерживать целостность документов и минимизировать накладные расходы. Всё это может привести к повышению производительности. Первым шагом является документирование всех типов контента, который связан с организацией. Программное обеспечение ECM можно использовать для идентификации дублированного контента, что позволяет организации распознавать дубли в системе.

ECM может помочь предотвратить финансовое мошенничество, обеспечивая эффективное информационное управление. Предприятиям также необходимо эффективно управлять контентом для интеграции с приложениями бизнес-аналитики, которые помогают им использовать имеющуюся информацию для руководства бизнес-решениями.

Будущее ECM

Стратегии и инструменты управления корпоративным контентом меняются. Это необходимо для адаптации к требованиям организаций. По мере развития технологий платформы ECM добавляют дополнительные функции, например, управление цифровыми активами (DAM). В основе этой функции лежат процессы, которые направлены на выполнение задач по хранению, классификации, обработке цифровых активов, а также на принятие различных решений в области дистрибуции. В качестве примера DAM можно привести цифровые фотографии, видеоролики, аудиофайлы.

ЭДОлогия. Роль СЭД/ECM-системы в крупной компании – опыт СУЭК в синергии бизнес и ИТ-требований

В то время, как системы ECM предоставляют ряд возможностей, компании, которые хотят больше гибкости в выборе функций управления контентом или не нуждаются во всех компонентах пакета ECM, могут приобретать компоненты по отдельности, использовать их независимо друг от друга. Такой подход к управлению корпоративным контентом, включающий приложения, платформы и компоненты для контент-услуг, был назван Content Services компанией Gartner Inc.

Автор статьи: Karolina Kiwak

Источник: medium.com

Enterprise Content Management System

ECM, или Enterprise Content Management, представляет собой комплекс программного обеспечения, внедренного в организации в целях управления информационными данными предприятия. При этом создается единое медиапространство.

К главным задачам ECM относятся:

- возможность введения разнообразных данных (сканированной информации, из Интернета, распознавание контента);

- возможность хранить данные и создавать их резерв;

- разбивка по категориям;

- возможность искать и индексировать контент;

- использование информации пользователем;

- обеспечение совместного доступа;

- обеспечение контроля доступа к информации и ее версиям;

- размещение контента;

- возможность управления бизнесом при помощи информации.

Круг задач велик. Поэтому созданы системы, которым присущи определенные функции:

- СЭД — система, отвечающая за электронный документооборот в организации;

- Knowledge Management — программный продукт для управления существующими знаниями;

- Web Content Management, а также CMS позволяют управлять сайтами в Интернете;

- Digital Asset Management предназначен для создания, хранения и распространения мультимедийной информации;

- Record Management, а равно EAM предоставляют возможность управлять записями, пользоваться виртуальным почтовым ящиком;

- Business Process Management — программа для управления разными процессами в бизнесе.

Что такое корпоративный контент

К корпоративному контенту относится офисная и финансовая документация организации, в том числе счета-фактуры, соглашения и договоры, отчеты и пр. Корпоративный контент может быть представлен в виде бумажного или электронного файла, возможно, это таблица с данными. Для управления документацией предназначены программы СЭД, CRM или ERP.

Под определение подпадает и информация, которой обмениваются друг с другом специалисты предприятия посредством виртуальных чатов, форумов. Этот контент относится к записям и управляется при помощи RM.

Электронные письма создаются и распространяются при помощи системы EAM.

Страница компании в сети Интернет — это тоже корпоративный контент, но управляемый при помощи WCM.

Есть решение и для управления знаниями — это KM.

Нельзя упускать из виду медиаинформацию, представленную в виде фото, рекламных сообщений, видео и пр. Такой контент подвластен системе DAM.

Существуют также базы данных. Контент в них может храниться в структурированном или неструктурированном виде.

ECM и CMS: отличия

Обратите внимание, насколько близки по смыслу два термина: Enterprise Content Management и Content Management System. Первый является системой управления корпоративной информацией, второй — просто информацией.

На самом деле терминами ECM и CMS обозначаются системы с разнонаправленными задачами.

CMS — это чаще всего система управления сайтом или порталом компании. Это программа для создания сайта и его поддержки. С помощью движка можно редактировать новости, иную информацию, размещенную на сайте, публиковать статьи, управлять форумами.

ECM представляет собой комплекс программного обеспечения, с помощью которого управляется практически весь объем корпоративной информации и даже бизнес-процессы. CMS может быть частью ECM, если у организации есть свой сайт. В эту же систему включаются СЭД и программа для управления знаниями.

Развитие рынка ЕСМ: что прогнозирует Gartner

Инструментарий для управления ECM обновляется регулярно, появляются облачные технологии, новые запросы предприятий. Основные компании-разработчики продуктов ECM сливаются и сокращаются. В результате все это отражается на развитии рынка ECM-технологий. Согласно опубликованному отчету компании Gartner за 2010 г., есть четыре основных пути дальнейшего использования ЕСМ.

- ECM транзакционный. В него входят оцифровка документации и управление ее образами, контроль рабочих потоков, соответствия оформляемых писем, отчетов и пр. требованиям нормативных подзаконных актов, архивирование контента и т. д. подобные процессы длительные по времени и стабильные. Информация может иметь разную форму. Ее нужно масштабировать, управлять ее жизненным циклом. Производителями программных продуктов в данном направлении являются компании EMC, Open Text, а также IBM.

- ECM социальный. Он предполагает автоматизацию труда с носителями информатизации, затрагивает библиотечное дело. Также к этому направлению относится создание возможности работать над документами или с ними совместно, отслеживать выполнение поручений, контролировать копии, вести блоги, видеоканалы, виртуальный словарь. Социальное направление востребовано при подборе сотрудников, повышении их квалификации, при работе над проектами. Производителями подобных программных продуктов являются Alfresco, Microsoft. К ним же можно причислить Open Text.

- Программы ECM, призванные оптимизировать виртуальные линии передачи информации. Это направление включает различные технологии, применяемые для доведения информации посредством Интернета. Среди таких систем следует отметить WCM, DAM, системы интернет-аналитики, управления мультимедиа и пр. Основные разработчики — Autonomy и Adobe.

- Система ECM может выступать и в качестве инфраструктурного проекта. Подобные технологии разрабатывают и внедряют IBM, Oracle, Microsoft. Программа встраивается в решения по управлению информацией, в целые платформы, которые поддерживают одновременно несколько приложений, управляющих данными. Так, при внедрении Microsoft SharePoint появляется возможность управлять данными. Результат — имеющиеся программы теряют свою актуальность.

Gartner считает, что в последующие два года система ECM будет активно развиваться по ряду направлений.

- Будет совершенствоваться и дорабатываться система, позволяющая эффективно управлять накопленными данными, то есть будет развиваться такая система, как legacy information management. Это связано с тем, что за годы деятельности предприятия накапливают терабайты электронной информации, в том числе архивированные файлы, переписку, видео, аудиоконтент. Один и тот же файл может иметь несколько копий, тем более в крупных предприятиях с дочерними компаниями и филиалами. Получается, что информация хранится в разрозненных источниках. Задача системы — управлять имеющимся контентом эффективно, структурировать его, чтобы можно было оперативно найти и использовать в работе. Gartner спрогнозировал, что в 2013 г. будут доминировать интегрированные решения, предназначенные для архивирования информации.

- Будет сделан существенный рывок в сфере поиска информации и ее обработки и анализа, то есть развитие получит система search and content analytics. Если будет развиваться система оперативного поиска и качественного анализа имеющейся информационной базы, это позволит в скором будущем в автоматическом режиме категоризировать контент. Кроме этого, уменьшится объем устаревшей и повторяющейся информации. Система позволит поддерживать перемещение информации с одного сервера на другой.

- Будут развиваться системы, благодаря которым упростится порядок использования доказательной базы в судебных органах, а также при разрешении спора в досудебном порядке. Подобные системы относятся к electronic discovery.

- Актуально внедрять облачные технологии для транспортировки сервисов ECM. Как вариант можно продвигать решения, в которых используется открытая исходная кодировка. Подобные сервисы будут пользоваться все большим спросом.

- Будут шире распространяться облачные вычисления. Они предложат рынку ECM более доступные системы. К крупнейшим провайдерам в этой области относятся компании Microsoft, Google, IBM.

Объем рынка ECM. Основные игроки

Согласно опубликованной информации Gartner, по итогам 2009 г. в развитие рынка приложений ECM было вложено свыше 3,5 млрд долл. США. Ежегодно этот рынок растет на 10%. Такая тенденция сохранится до 2014 г. Тогда объем средств в этом сегменте достигнет 5,7 млрд долл. США.

Отмечается, что в мировом масштабе доля управления информацией в Интернете равнялась в 2008–2010 гг. 15%. В то же время данный показатель достигает 30% в EMEA.

Примечательно, что Gartner составил схему, в которой представлены ведущие предприятия на рынке ECM.

Источник: kskgroup.ru

Классификация критичности информационных систем

Когда в разговорах возникает фраза «банковская система», воображение рисует сверхнадёжную систему, построенную на самом дорогом оборудовании, кластеризованную на всех возможных уровнях и ограждённую от окружающего мира доступными и недоступными средствами защиты. Действительно, такие системы существуют. Но…

Если посмотреть вакансии разработчиков в банке, то вполне можно увидеть там среди требований знания Cassandra, MongoDB и других платформ, которые никак не внушают мыслей о 100% доступности. Да и такие СУБД как Oracle или Microsoft SQL Server где-то устанавливают на кластер из дорогих серверов, подключённых к самым надёжным и высокопроизводительным массивам, а где-то – на обычную виртуальную машину в ферме из самого что ни на есть commodity.

Причины очевидны – избыточные решения дороги. Но как найти компромисс между стоимостью платформы и её надёжностью?

Давным-давно, когда информационных систем на предприятии было немного, инфраструктура для каждой системы была произведением искусства. Со временем систем стало больше, поддерживать несколько сотен разных конфигураций оборудования и программного обеспечения стало накладно, и инфраструктурные подразделения пришли к стандартизации. Например, набор инфраструктурных решений для реляционной СУБД, которые могут использовать приложения, может выглядеть так:

- серверы класса hi-end с дисковыми массивами класса hi-end плюс синхронная репликация;

- серверы класса midrange с дисковыми массивами класса midrange плюс синхронная репликация;

- серверы класса midrange с дисковыми массивами класса midrange плюс асинхронная репликация;

- commodity-серверы с дисковыми массивами класса midrange без репликации.

Можно составить список «самых важных приложений, которые должны работать во что бы то ни стало». При этом возникает две проблемы:

Конфигурация оборудования для оставшихся приложений зависит от «веса» владельца системы. В результате какой-нибудь сервис электронных больничных листов работает на самом дорогом оборудовании, потому что это любимое детище главного бухгалтера, с которым никому не хочется ссориться. Налицо неразумная трата денег.

Некоторые приложения могут не войти в список «самых важных» потому, что про них не подумали. Например, все помнят про процессиниг банковских карт, но никто не помнит про проверку клиентов по «чёрным спискам», которая должна работать при каждой операции. В результате отказ такой системы становится неприятной неожиданностью и приводит к серьёзным проблемам.

Существует формальная методика, позволяющая сделать правильный выбор и защитить то, что нуждается в защите, не переплатив за то, за что можно не переплачивать.

Для начала вводится классификация приложений по уровню критичности. Как правило, этих уровней четыре. Называться они могут, например, так:

- Mission critical;

- Business critical;

- Business operational;

- Office productivity.

При оценке важно соблюдать два правила:

Систему оценивает бизнес, а не обслуживающее её подразделение IT. Критичность не должна определяться тем, насколько долго или трудоёмко обслуживание системы. Единственный критерий – убытки, которые понесёт бизнес от простоя системы.

Формулировки вопросов, формирующих оценку, должны предусматривать возможность верификации ответов. Разумеется, критерии всё равно основаны на экспертной оценке, но эксперт, по крайней мере, может объяснить, почему он поставил именно такую оценку.

Что определяет уровень критичности?

- Приоритет обслуживания при массовых инцидентах. Безусловно, любую систему нужно восстанавливать после аварии, но если авария задела несколько систем, то сначала нужно восстановить наиболее критичные.

- Типовые значения SLA (service level agreement). Если простой системы приносит убытки, то правильный путь – не жаловаться на администраторов, а повышать её уровень критичности.

- Стандартные инфраструктурные решения. Каждое из перечисленных выше решений обладает определёнными характеристиками надёжности, обеспечивающими скорость восстановления при сбоях, а также определённой стоимостью.

Это не значит, что на вашем предприятии распределение систем по классам должно быть именно таким. Но в любом случае – если в класс Mission critical попало больше 15% эксплуатируемых систем, это повод серьёзно задуматься.

На вопрос «насколько нужна та или иная система», любой владелец ответит «очень». Следовательно, нужно задавать другой вопрос: а что случится, если система остановится? Класс критичности системы зависит от тяжести последствий остановки системы и скорости их наступления.

Давайте рассмотрим несколько банковских систем.

Расчётная система обеспечивает (сюрприз!) расчёты между клиентами – юридическими лицами. Если вдруг крупный корпоративный клиент не сможет сделать платёж контрагенту, то банк потеряет весьма существенную сумму, поэтому расчётная система, без сомнения, попадёт в высший класс критичности.

Возьмём карточный процессинг. Если сотня-другая клиентов не смогут расплатиться картой, потери банка будут невелики, но такой массовый отказ в обслуживании недопустим сам по себе.

Теперь возьмём систему, которая ведёт вклады. Если остановится эта система, то убытки банка вновь будут невелики, а отказ в обслуживании не будет столь массовым, как в случае процессинга. Но нужна ли нам передовица в газете с заголовком «Банк отказывается выдавать вклады»? Вопрос риторический.

Наконец, возьмём главную бухгалтерскую книгу. Если вдруг с ней что-то случится, то клиенты ничего не заметят, т. к. эта система в обслуживании клиентов вообще не участвует. Но стоит задержать сдачу баланса, как санкции Центробанка не заставят себя ждать.

Итак, негативные последствия от простоя системы можно разделить на 4 класса:

- Экономические (непосредственные убытки);

- Клиентские (отказ в обслуживании);

- Репутационные (негативные реакции в средствах массовой информации);

- Юридические (от предупреждений и штрафов до судебных исков и отзыва лицензии).

| Экономические | нет | 0.1%..0.5% плановой прибыли | 0.5%..1% плановой прибыли | >1% плановой прибыли | |

| Клиентские | нет | 1 клиент | >1% клиентов | >5% клиентов | >10% клиентов |

| Репутационные | нет | огласка маловероятна | огласка в локальных СМИ | огласка в региональных СМИ | огласка в федеральных СМИ |

| Юридические | нет | предупреждения регуляторов | штрафы регуляторов | гражданские иски | риск отзыва лицензии |

Разумеется, все цифры условны, все методики подсчёта основываются исключительно на экспертной оценке, а простор для споров, что считать «региональными СМИ» и как относиться к негативным статьям в популярных блогах, поистине безграничен. Но в крупной корпорации наверняка найдётся и юридический отдел, и PR-служба, которые с готовностью выскажут компетентное мнение.

Следующим шагом нужно выбрать временные интервалы, на которых мы будем оценивать убытки. Например, час, 4 часа, 8 часов, 24 часа. Эти интервалы произвольны и не имеют никакого отношения к SLA, заключённым на оцениваемые системы. Хотя в дальнейшем было бы правильно привязать типовые SLA именно к этим интервалам.

Теперь владелец каждой системы заполняет матрицу из 16 клеток. В таблице ниже числа даны для примера. Единственное, что принципиально важно, – оценка последствий для более длинного интервала не может быть меньше, чем оценка для более короткого интервала.

| Экономические | 1 | 1 | 3 | 3 |

| Клиентские | 1 | 2 | 2 | 3 |

| Репутационные | 0 | 0 | 1 | 2 |

| Юридические | 1 | 2 | 3 | 4 |

Чтобы из этой матрицы получить окончательную оценку, осталось выполнить три шага.

Шаг первый – для каждого временного интервала выбираем максимальную оценку:

| МАКСИМУМ | 1 | 2 | 3 | 4 |

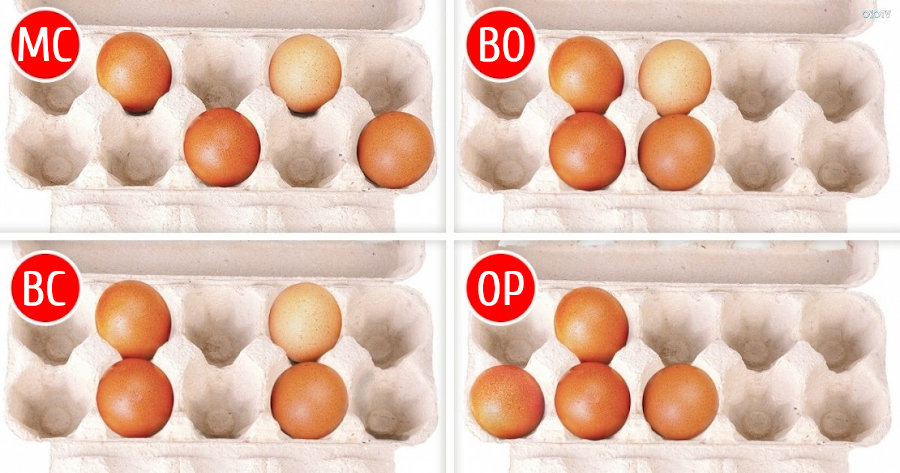

Шаг второй: по матрице транслируем полученные оценки в классы критичности:

| 4 | MC | MC | BC | BC |

| 3 | MC | BC | BC | BO |

| 2 | BO | BO | BO | OP |

| 1 | BO | BO | OP | OP |

Для данной системы получаем следующие оценки:

| КЛАСС | BO | BO | BC | BC |

И, наконец, из всех полученных оценок выбираем максимальную – в данном случае оцениваемая система должна быть отнесена к классу Business critical.

Получив эти оценки, мы вполне можем обоснованно выбирать для каждой системы то или иное инфраструктурное решение.

Осталось несколько нюансов, без которых описанная методология была бы неполной.

Если система обеспечивает работоспособность другой системы, то её класс критичности не может быть ниже, чем класс зависимой системы. Например, Active Directory вообще никак не относится к бизнесу. Но если вдруг она встанет, то последствия для многих бизнес-приложений будут самые печальные, и поэтому AD однозначно относится к классу Mission critical.

Убытки, понесённые в результате простоя системы, не могут быть ниже, чем убытки, нанесённые прерыванием бизнес-процесса, который эта система обеспечивает. В свете этого правила очень интересно бывает оценить корпоративную систему электронной почты, ибо внезапно оказывается, что на неё завязан обмен критичной информацией.

Если в компании одну систему используют несколько блоков, и оценки этих блоков для системы отличаются, то следует использовать максимальную оценку. Мало того, даже критерии оценки могут быть разными. Так, например, оценка невозможности обслужить одного клиента может сильно отличаться в зависимости от того, что это за клиент – обычный «физик», VIP или крупный корпоративный клиент.

Снабдите свои системы ярлыками – и да будет ваша инфраструктура не менее надёжна, чем нужно, но и не дороже, чем можно!

- корпорации

- адвокат дьявола

- инфраструктура

- классификация

- Системное администрирование

- Анализ и проектирование систем

- IT-инфраструктура

- IT-стандарты

- Финансы в IT

Источник: habr.com