Мало кто рискует строить долгосрочные экономические прогнозы в сегодняшней России. Но при таком раскладе длинные инвестиции становятся слишком рискованными. Следовательно, в энергетике растёт популярность проектов связанных с малой и распределённой генерацией. Считается, что вложения в неё могут отбиться за 3-5 лет. Инвесторов не останавливает даже то, что стоимость энергии, вырабатываемой микротурбинами и «газопоршнями» ощутимо выше, чем цена генерации на современных больших станциях.

До недавнего времени строительством объектов малой генерации занимались почти исключительно предприятия, не работающие в энергетическом секторе. Свои турбины и «газопршни» запускали промышленники, аграрии, девелоперы. Выработанная энергия шла почти исключительно на собственные нужды.

Энергетические же компании (в первую очередь — сетевые) более или менее активно противились развитию малой и распределённой генерации. Но сравнительно недавно энергетики сменили позицию. РусГидро активизировало работу по строительству малых ГЭС и запустило проекты в области ВИЭ в изолированных энергоузлах Дальнего Востока. Следом «Мосэнергосбыт» заявил о создании дочерней компании «МЭС-развитие», которая займется инвестициями в распределенную энергетику.

Как заработать на домашней электростанции | БИЗНЕС-ПЛАН

Эксперты считают, что сегмент малой и распределенной генерации сегодня более интересен для инвестора, нежели традиционная большая энергетика. Заместитель гендиректора ФГБУ «Российское энергетическое агентство» Игорь Кожуховский поясняет, что в малой энергетике более короткие сроки строительства и периоды окупаемости, а глава фонда «Энергия без границ» Павел Архипов говорит, что привлекательность данной сферы объясняется тем, что в ней чётко определены как условия возврата инвестиций, так и совокупность платежеспособных заказчиков.

Реализуемые проекты

По данным Центра экономического прогнозирования «Газпромбанка», при ценах на газ, электроэнергию и оборудование, действовавших в последние годы, инвестиции в проекты, связанные с распределённой генерацией, окупались в течение 4-7 лет. Поэтому объём вводов в данном сегменте достигал 1,5 Гвт в год. Сходные данные приводит ROLT group.

Олег Данилов — руководитель отдела маркетинговых коммуникаций ROLT group:

По нашим оценкам и оценкам экспертов рынка на начало 2015 года суммарная установленная электрическая мощность всех объектов распределенной генерации в РФ составляла около 8-9 ГВт, но в работе находится порядка 6-6,5 ГВт. Несмотря на политические и экономические изменения малая энергетика в последние годы стабильно прирастает на 500-600 МВт в год. В режиме когенерации / тригенерации работают около 80% оборудования, обеспечивающих энергоснабжение производственных предприятий и объектов коммунальной инфраструктуры, и не более 10% — работающих в нефтегазе.

В качестве примера проектов малой энергетики, реализуемой промышленностью, можно назвать недавно запущенную мини-ТЭЦ ОАО «Асбестоцемент» (Челябинская обл.). В её составе 4 блока на базе газопоршневых установок, мощностью по 4,3 МВт каждый. Станция будет снабжать теплом и электроэнергией само предприятие, а излишки отдавать в сеть.

Что касается профессиональных игроков энергорынка, то можно упомянуть ряд проектов, реализуемых ПАО «РусГидро». Как сообзили в компании, проекты малых Барсучковской ГЭС (5,04 МВт) и Сенгилеевской МГЭС (10 МВт) в Ставропольском крае, Усть-Джегутинской ГЭС (5,6 МВт) в Карачаево-Черкесии успешно прошли конкурсный отбор инвестиционных проектов по строительству генерирующих объектов на основе возобновляемых источников энергии, проводимый ОАО «АТС». Ввод мощностей данных станций планируется осуществить в 2016-2017 годах.

Экономика распределённой генерации

Существует 4 сценария работы малых электростанций в России:

- Полная автономия. Генератор обеспечивает электроэнергией, возможно, и теплом, объект, который невозможно подключить к электрическим сетям (удалённую нефтяную скважину, чабанское хозяйство и пр.).

- В обособленной энергосистеме. Генератор находится в регионе, не входящим в единую энергосистему России. Однако на данной территории сформирована локальная энергосистема (полуостров Камчатка и пр.).

- В энергодефицитном узле. Генератор снабжает электроэнергией предприятие, потребности которого не может полностью обеспечить централизованная энергосистема из-за недостаточной мощности сетей или дефицита генерации в регионе.

- В составе единой энегосистемы.

Теоретически во втором, третьем и четвёртом вариантах малая электростанция может также работать в полностью автономном режиме, то есть снабжать энергией только одного потребителя и не быть подключённой к электросетям. Это самый невыгодный режим работы, так как генератору придётся подстраиваться под текущие потребности единственного клиента, следовательно постоянно выходить из оптимального режима.

Есть два способа обеспечить генератору оптимальную нагрузку. Способ первый: мощность генератора такова, что он может обеспечивать своего потребителя лишь, когда тот работает на минимальной мощности, любые всплески потребления покрываются извне, за счёт энергосистемы.

Способ второй: генератор работает параллельно с энергосистемой, и выдаёт туда излишки электроэнергии (когда они появляются из-за снижения потребления основной нагрузки). Но стоит иметь в виду, что прецеденты продажи в сеть электроэнергии, полученной на объектах малой распределенной энергетики, пока единичны.

Организация процесса продажи избытков электроэнергии в энергосистему — это отдельный долгий, а часто и дорогостоящий проект. Сетевики не любят, когда на их территорию приходят представители малой генерации. Обилие действующих лиц усложняет управление режимом сетей, а в некоторых случаях, оказывает конкурентное давление на присутствующие на рынке генерирующие компании. Хотя формально сети и генерация не могут иметь общего владельца, но на деле эти два вида бизнеса часто имеют неформальные связи, а следовательно сетевые компании могут целенаправленно мешать «чужакам» (в первую очередь малой генерации) заходить в сети. Как замечает главный инспектор ЗАО «Техническая инспекция ЕЭС» Павел Илюшин, главная проблема малой и распределённой генерации — несовершенство системы технологического подключения производителей энергии к сетям распределительных сетевых компаний.

Вернёмся к перечисленным выше четырём сценариям работы малой генерации. Понятно, что три первых являются в определённой степени тепличными. Работая в более-менее автономных условиях маломощные электростанции не испытывают реального ценового давления со стороны больших ГРЭС, ТЭЦ и ГЭС.

Иное дело работа в составе единой энергосистемы. Когда потребитель в любой момент может подключиться к сетям и получать электроэнергию по фиксированному тарифу, малой генерации надо постоянно доказывать свою экономическую состоятельность. Представители компаний, поставляющих оборудование для распределённой генерации, уверяют, что их технологии в этом плане весьма хороши. Вот, что например, говорит директор по маркетингу «БПЦ Инжиниринг» Ольга Парфёнова: «По опыту наших клиентов, себестоимость электроэнергии, вырабатываемой микротурбинными электростанциями, с учетом затрат на топливо и обслуживание в зависимости от региона в 2-3 раза ниже действующих сетевых тарифов».

Ольга Парфёнова приводит пример эксплуатации микротурбин в ряде бассейнов Санкт-Петербурга. Себестоимость собственной энергии у этих организаций составляет 1,95 руб. за 1 квт.ч., при сетевом тарифе 4,5 руб.

В Свердловском филиале ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» рассказывают о строительстве газопоршневой ТЭЦ для тепличного хозяйства «Долина Роз». После её запуска расходы хозяйства на тепло и электроэнергию сократились на 40%.

Заместитель гендиректора ООО «ГПБ — Энергоэффект» Анатолий Велентеенко считает, что цена «своего» киловатта оказывается в два и более раз ниже тарифа, благодаря более эффективным технологиям генерации, отсутствию транспортных потерь и накладных расходов. В то же время некоторые эксперты замечают, что экономические показатели малых станций выглядят столь «шоколадно», в первую очередь из-за несовершенной системы тарифообразования в энергетике, высокой платы за подключение к сетям и больших потерь энергии при передаче по изношенным ЛЭП.

Эксплуатация малых генераторов выгодна до тех пор, пока не устранены перечисленные проблемы. Если же в энергетическом сегменте экономики заработает настоящий рынок (плюс удастся снизить потери в сетях), то малые ТЭЦ перестанут демонстрировать уникальную экономическую эффективность.

Адепты развития малой и распределённой энергетики любят вспоминать так называемый «крест Баркина» (по фамилии Олега Баркина, зампреда НП «Совет рынка»). Когда то Баркин предложил теорию, согласно которой стоимость киловатта большой энергетики растёт, а малой — снижается, и в некой временной точке они пересекутся.

Пока данная теория в целом подтверждается. Но только если для расчёта берётся «средняя температура по больнице». А именно — стоимость киловатта большой генерации рассчитывается для всех станций, включая старые неэффективные, которые пока не выведены из эксплуатации только «благодаря» административному ресурсу. У малой генерации подобного ветхозаветного балласта нет, поэтому в среднем её цены выглядят конкурентоспособными. Однако если сравнивать большие и маленькие электростанции, запущенные примерно в одном и том же году, то расклад получается не в пользу малышей.

КПД

Начнём с теории. Важная характеристика, показывающая экономическую отдачу любого устройства — коэффициент полезного действия (КПД). Он в частности показывает, сколько топлива потребляет энергоблок, чтобы выработать 1 кВт.ч электроэнергии. У современных установок, используемых в малой и распределённой генерации этот показатель достаточно высок.

Руководитель отдела маркетинговых коммуникаций ROLT group Олег Данилов замечает, что электрический КПД газопоршневых установок может достигать 50%, а газотурбинных установок или микротурбин — 35-37%. В то же время эксперт напоминает, что электрический КПД парогазовой установки сегодня доходит до 60%. Но «парогаз» в распределенной генерации применения не находит. Основные причины — высокая мощность (десятки МВт) отдельной парогазовой установки (ПГУ) и достаточно сложная технология, лежащая в основе парогазового цикла.

Олег Данилов:

По сути парогазовую электростанцию необходимо выделять в отдельный бизнес. А заказчику, обеспокоенному энергоснабжением только своего производства, не очень хочется так плотно фокусироваться на непрофильном бизнесе. Именно поэтому парогазовый цикл — все-таки удел большой энергетики.

Итого на сегодняшний день расклад таков: самые продвинутые установки малой генерации, работающие на газе, могут иметь электрический КПД до 46,5%. Это, в частности газопоршневые установки MWM, Wartsila, Jenbacher. Парогазовые установки, работающие в большой энергетике, могут иметь КПД почти в полтора раза выше — до 60%.

Теоретически парогазовый цикл можно развивать в сегменте распределённой энергетики. Существуют проекты таких установок с электрической мощностью порядка 15-20 МВт. Однако при уменьшении размера ПГУ ощутимо снижается КПД. Характерный пример. 60-процентный барьер эффективности первой преодолела ПГУ на основе газовой турбины SGT5-8000H (от компании Siemens) электрической мощностью 800 МВт.

Достижение КПД в 60% на малых ПГУ пока возможно пока только в теории.

На всякий случай уточним, что показатели установок (ПГУ, газопоршневых, микротурбин) по генерации тепловой энергии намеренно вынесены за скобки. В подавляющем большинстве случаев производство тепловой энергии рентабельно только в холодный период. И экономику этого бизнеса невозможно просчитать «в среднем». Она слишком зависит от рынка сбыта, прежде всего, коммунального сектора.

Себестоимость

Наверное даже больше, чем КПД установки для её владельца интересен такой показатель, как себестоимость 1 кВт.ч электроэнергии. Целый ряд компаний, специализирующихся на поставках оборудования для малой генерации озвучили сходные данные. По их словам себестоимость 1 кВт.ч электроэнергии полученной на автономной газовой электростанции составляет 1,2-1,5 руб., а окупаемость вложений возможна в течение 3-5 лет.

Но приведённые цифры не всегда выдерживают проверку. Например, компания «Новая Генерация» сообщает, что при эксплуатации автономной электростанции средний расход газа на производство 1 кВт.ч составляет в среднем 0,29 кубометра.

Считаем. с 1 июля 2015 года оптовая цена на газ в центральных районах России находится в среднем на уровне 4,4-4,8 руб. за кубометр. То есть на выработку 1 кВт.ч уйдёт голубого топлива на 1,3-1,4 руб. То есть, цена электричества, озвученная выше, учитывает только стоимость топлива. В неё не заложена стоимость оборудования, зарплата персонала, расходы на обучение, на оплату аренды земли и помещения (или затраты на их покупку) и другие расходы. Если же учесть все затраты, то стоимость киловатта от малой электростанции в подавляющем большинстве случаев будет ощутимо выше, чем в сегменте классической генерации (при сравнимом возрасте оборудования).

Ряд специалистов считает, что решение о создании собственных генерирующих мощностей компании часто принимают исходя не из экономической целесообразности, а из-за того что малая генерация стала модным трендом. Как замечает замдиректора по развитию электроинженерной компании «ТЭЛПРО» Андрей Медведев, бизнесу, не имеющему опыта работы в энергосфере довольно сложно просчитать финансовую отдачу инвестиций в малую генерацию даже на период окупаемости проекта (в реальности это срок от 8-10 лет). Особенно проблемным моментом может стать прогнозирование изменений тарифов и увеличения издержек в течение указанного временного периода.

Аналогичные мысли высказывает эксперт по управлению рисками в проектах малой энергетики «ГПБ Энергоэффект» Игорь Скородумов. По его словам, в основу решения о строительстве собственной станции часто ложится не холодный расчет, а лишь то, что предприятию удалось согласовать лимит потребления газа. «При этом забывается, — говорит эксперт, — что срок окупаемости такого проекта, как правило, раза в два больше, чем инвестиций в основное производство».

Физика и голый экономический расчёт говорят о том, что преимущества малой генерации перед большой, как минимум, неочевидны. Однако следует учитывать ещё некоторые составляющие. Андрей Медведев считает, что выравнивание цен на продукцию малой и классической энергетики, вопрос даже не столько экономический, сколько политический. Если будет принято некое принципиальное решение на уровне государства, региона или даже энергоузла, то можно поиграть с правилами присоединения, с тарифами на тепло/электроэнергию/газ, с лимитами на газ, с ценами на услуги сетевиков, с налогами и с другими инструментами. В результате могут быть созданы такие правила игры, при которых малая генерация будет иметь лучшие экономические показатели.

Кстати, в некоторых точках России подобная ситуация сегодня де-факто существует. Правда здесь роль сыграла не столько целенаправленная политика государства, сколько изношенные сети.

Ольга Парфёнова:

Из-за большой протяженности сетей и теплотрасс, высокого износа оборудования, в большой генерации образуются существенные транспортные потери. Поэтому многие уже пришли к выводу о целесообразности строительства локальных источников энергии – они максимально сбалансированы с потребителем по нагрузке, исключают транспортные потери и зависимость от роста тарифов на электричество.

Если предприятие соединяют с единой энергосистемой протяжённые и изношенные сети, то можно говорить о существовании энергодефицита в данной точке. То есть инвестор, построивший здесь микротурбину или что-то в этом роде, реализует третий сценарий работы малой генерации (см. выше). Как уже было сказано, в энергодефицитных и отрезанных от «большой земли» территориях преимущества маломощных станций легче всего реализовать. Именно о таких ситуациях Андрей Медведев говорит: «Большая и малая энергетика должны не противопоставляться, а дополнять друг друга».

Время не колоколов, но колокольчиков

По основным экономическим показателям малая генерация объективно проигрывает большой. Вся история промышленности говорит, что массовый стандартный продукт — сталь, моторное топливо, автомобили, электроэнергию — целесообразно производить на крупных предприятиях. При таком производстве возможно снижение до минимума постоянных затрат, реализация сложных технологических процессов (требующих высокой квалификации персонала), резервирование мощностей, привлечение крупных инвестиций и т. д. Тем не менее, малая и распределённая генерация имеют свою экологическую нишу. Выше уже говорилось об энергоснабжении потребителей в изолированных регионах, в которых нецелесообразно строить электростанции средней и большой мощности.

Читайте далее:

Российские реалии стимулируют развитие малой генерации

Источник: glavportal.com

Собственная генерация электроэнергии на предприятии

К идее собственной генерации рано или поздно приходит практически любой собственник или управленец промышленного предприятия. Именно растущие тарифы на покупную электроэнергию делают идею о собственном энергоблоке всё более и более привлекательной. На конец 2021 года разница в стоимости между покупной электроэнергии и собственной выработкой достаточно часто достигала значения в 5 (пять) рублей с НДС. Имея такую разницу, не трудно подсчитать финансовый эффект, который и делает идею о собственной мини-тэц столь привлекательной.

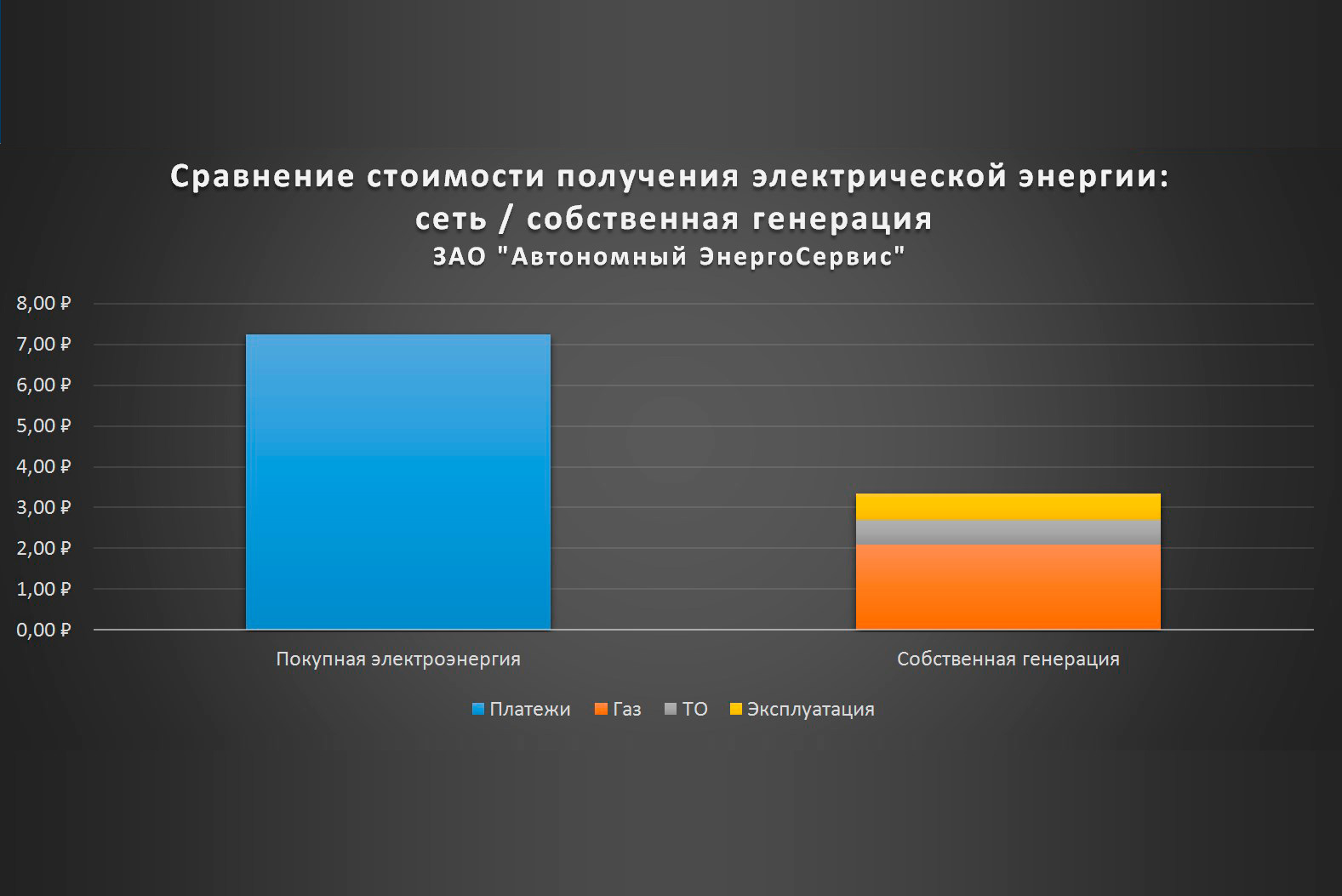

На диаграмме приведена примерная структура себестоимости производимой электроэнергии в отношении тарифа на покупную электроэнергию (на диаграмме – 7,20 руб. с НДС). Производимая электроэнергия складывается на диаграмме из трёх основных составляющих:

- Затраты на газ (на диаграмме — 2.10 руб. с НДС на 1 кВт*ч). В среднем, собственная газопоршневая электростанция требует на производство 1 кВт*ч от 0,25 нм3 природного газа. Объём потребления зависит от изначального КПД двигателя, от калорийности топлива и от режима работы ГПУ.

- Затраты на техническое обслуживание (на диаграмме — 0.60 руб. с НДС на 1 кВт*ч). К таким затратам относятся работы по техническому обслуживанию и требуемые материалы — масло, свечи, запасные части. Следует помнить, что в зависимости от выбранной марки ГПУ затраты на техническое обслуживание могут отличаться в два-три раза.

- Дополнительные затраты, часто называемые «эксплуатационными» (на диаграмме — 0.65 руб. с НДС на 1 кВт*ч).

К дополнительным мероприятиям можно отнести заработную плату (доплату) главному инженеру/энергетику, замену антифриза, уборку энергоблока, а так же другие сложно прогнозируемые мероприятия, необходимость которых может возникнуть по мере эксплуатации оборудования.

Дополнительно из получаемой себестоимости электроэнергии стоит вычесть экономию на утилизируемом тепле, за счёт чего итоговый показатель может быть снижен на 20-50 копеек.

Кроме желания снизить высокие затраты на электроэнергию, существуют дополнительные предпосылки, повышающие заинтересованность предприятия в строительстве собственной когенерационной установки:

- Низкое качество внешнего сетевого питания – особо актуально для предприятий, находящихся в конце высоковольтной линии сетевого электропитания.

- Необходимость расширения производства, в момент, когда у сетевой организации отсутствуют свободные мощности.

- Долгий срок на подведение сетевого питания при необходимости скорейшего запуска производства.

Технологические особенности внедрения собственной генерации

Выбор режима работы

Следует понимать, что любой газовый двигатель внутреннего сгорания, а значит и любая газопоршневая электростанция в целом, являются бесконечно более инертными системами, нежели внешняя сеть, с точки зрения приёма и сброса нагрузок. Газопоршневая электростанция значительно хуже реагирует на пусковые токи, и не может стремительно набирать мощность, вслед за запуском потребителей. Шаг набор мощности у различных агрегатов отличается достаточно сильно, но обычно не превышает величины 25-30% мощности за один шаг. Кроме того, цикл запуска электростанции в работу даже из режима «горячего резерва» занимает до нескольких минут.

Так же следует учитывать, что любое оборудование имеет тенденция останавливаться, штатно или аварийно в самый неподходящий момент. В итоге, организовать бесперебойную работу энергоблока можно двумя способами:

- При отсутствии внешней сети, в режиме островной генерации — путём завышения установленной мощности энергоблока, и установки дополнительной резервной единицы ГПУ. Средняя загруженность ГПУ в островном режиме составляет, обычно, не более 60-80%, что сразу же сказывается на итоговой себестоимости вырабатываемого кВт*ч.

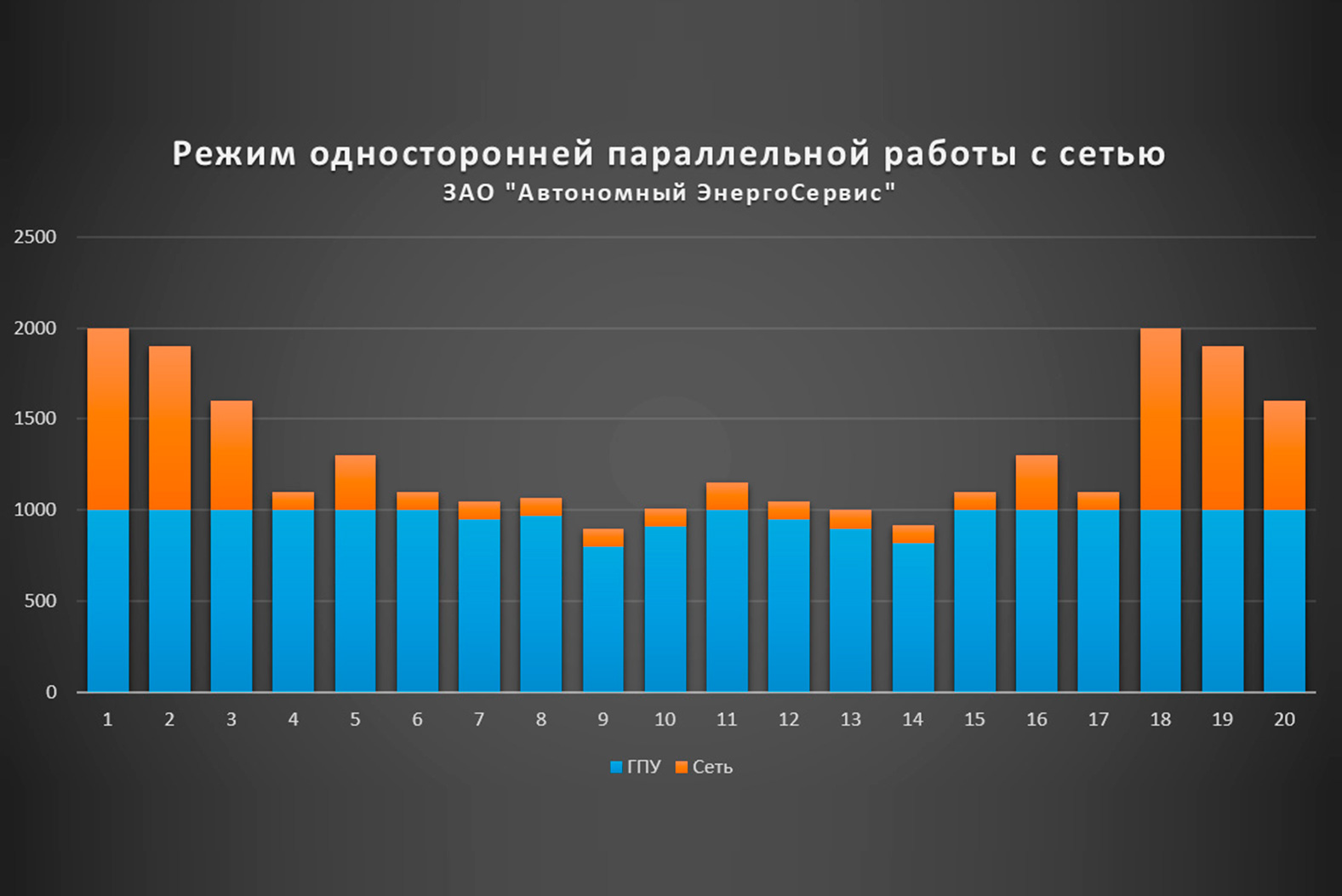

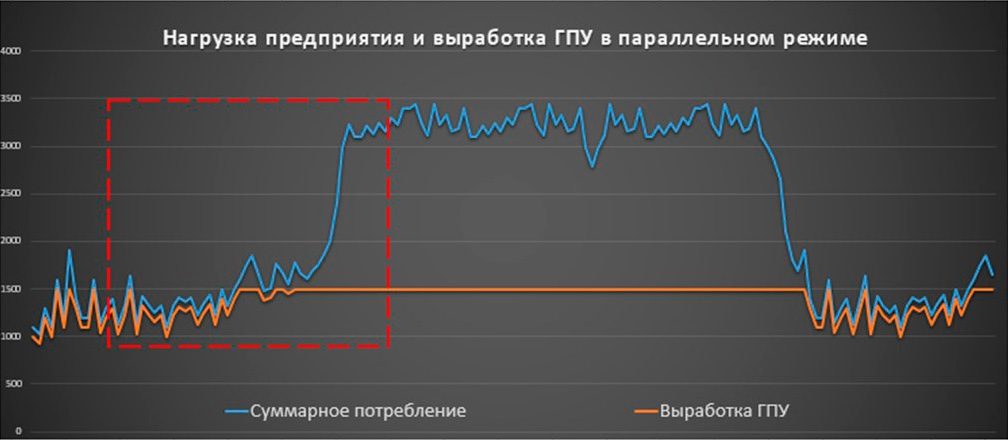

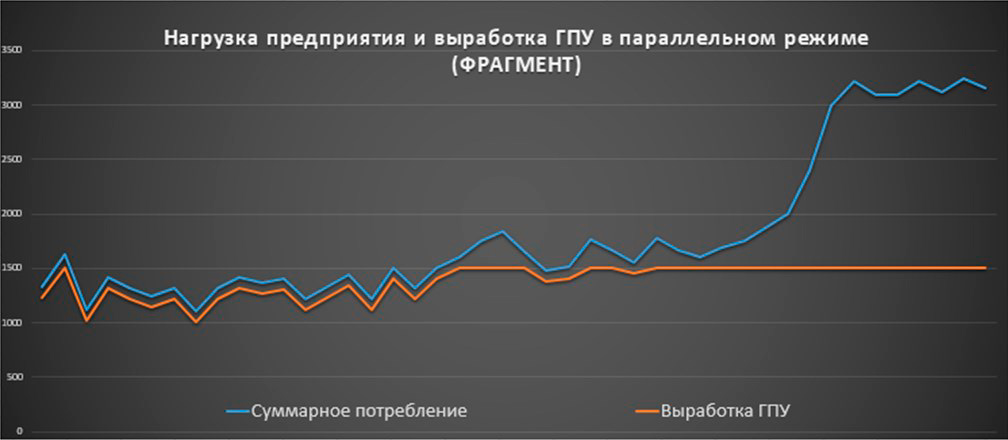

- При наличии внешней сети, в режиме параллельной работы – за счёт сброса на сеть всех пусковых токов и любых других кратковременных скачков потребления. При этом ГПУ работает в режиме «следования за сетью», совместно и одновременно в сетевым вводом.

Подробнее о различных режимах работы ГПУ читайте в статье Мини-тэц: основные вопросы и понятия.

Как было рассмотрено выше, основное назначение ГПУ – это выработка электрической энергии по максимально низкому тарифу. С учётом того, что в формировании итоговой себестоимости электрической энергии большую часть занимают затраты на техническое обслуживание, следует учесть, что при работе ГПУ на неполной нагрузке, практически пропорционально возрастают затраты на единицу выработанной электрической энергии. Это достаточно просто объяснить – вне зависимости от того, работает электростанция на нагрузке 90% или на нагрузке 60%, ГПУ нужно обслужить через одно и то же регламентное количество отработанных моточасов. Таким образом, оптимальную мощность ГПУ выбирают таким образом, то бы с учётом реальной фактической загрузки предприятия она работала с высокой степенью загруженности. Добиться этого можно, как раз, за счёт работы в параллель с сетью, когда все дополнительные мощности, сверх от установленной для собственной генерации, покрываются из сети.

С точки зрения реальной работы собственных энергоблоков, гораздо выгоднее занизить мощность установленной генерации (при наличии возможности работать в параллель с сетью) и тем самым снизить итоговую себестоимость производимой электроэнергии.

Вместо заключения

Следует сказать, что для энергоёмкого предприятия (годовое потребление электроэнергии от 8 млн. кВт*ч) идея о внедрении собственной генерации выглядит достаточно просто:

- Выделить пласт постоянно потребляемой мощности.

- Выбрать необходимое оборудование, по объёму постоянно потребляемой мощности.

Комментарий специалиста: В среднем, 1 мВт установленной мощности для собственной генерации обходится в 450 000- 500 000 евро с НДС, а первоначальный платёж, требуемый для поставки оборудования варьируется от 15 до 20%

Для проверки того, насколько эффективным может быть внедрение собственной генерации на вашем предприятии мы предлагаем проведение бесплатного расширенного расчёта, в котором будут проанализированы реальные часовые нагрузки вашего предприятия, будет подобрана наилучшая комплектация оборудования, и на основании действующих тарифов будет осуществлён математический расчёт финансовых потоков – с учётом затрат на проектирование, монтаж, с учётом ежемесячных платежей за газ, обслуживание и лизинг. В этом же расчёте будет показан реальный расчёт окупаемости этого мероприятия.

Для получения бесплатного расчёта (только для энергоёмких предприятий, с годовым потреблением электроэнергии от 8 млн. кВт*ч) требуется:

- Заполненный опросный лист (скачать).

- Файл часовых нагрузок предприятия, желательно, за год.

- Упрощённую однолинейную схему электроснабжения предприятия.

- Действующие тарифы на газ и электрическую энергию, с НДС.

Источник: esist.ru

Собственная генерация: понятие и экономическая эффективность

Каждое предприятие имеет право на самостоятельную выработку электрической мощности для производственных нужд. Это связано с постоянным увеличением стоимости электроэнергии и необходимостью в экономии. Определим понятие генерации на предприятии, и отметим какие плюсы она имеет при внедрении?

Что дают собственные электростанции

Оглавление

- Что дают собственные электростанции

- Размер инвестиций

- Сроки исполнения проекта

- Технологические плюсы внедрения генерации

- Эксплуатация объекта собственной генерации

Всем производственным объектам требуется много электроэнергии. Но как развивать бизнес в условиях постоянного удорожания энергоресурсов? Как быть, если прибыль еще не была получена, но для проектов требуется много электрической энергии? Существует технология малой энергетики.

Производственные предприятие могут иметь собственную электростанцию для выработки электрической и тепловой энергии для покрытия производственных нужд. В самостоятельном производстве энергии есть выгода, и будет ли рентабельно строительство собственной электростанции?

Промышленных потребителей электрической энергии в России много и количество предприятий растет. При этом быстро увеличить мощность действующие электростанции не могут. Для увеличения мощностей и сокращения потерь требуется выполнение целого комплекса процессов – от проектирования до строительства и запуска. На все это требуется много времени из-за масштабов проекта. Для компании проще решить вопрос недостатка электроэнергии строительством собственного энергоцентра, но сначала нужно провести оценку возможностей, учесть ошибки и риски.

Распределенная генерация электричества для промышленности играет важную роль:

- экономия на закупке энергоресурсов;

- получение прибыли от их продажи при избытке;

- поддержка заводской энергетической сети для производственного оборудования;

- гарантия роста производительности завода и повышение эффективности технологического процесса.

Выполнение проекта обязывает предприятие выполнять следующие рекомендации:

- повышать надежность и стабильность подачи энергии охватываемым потребителям;

- гарантировать безопасность работы электростанции;

- выполнять правила по испытаниям.

Выработкой электрической энергии на предприятии занимаются малые стационарные и мобильные электростанции. Обычно их мощность не превышает 25 мВт, что указывает на небольшие занимаемые площади. Для энергоэффективности электростанция должна располагаться возле потребителя. Это сокращает потери и повысит КПД энергоцентра.

Такие станции строятся во многих странах на крупных и средних предприятиях. Строительство собственных энергоцентров для обеспечения электрической энергией производственных потребителей снижает траты на закупку ресурсов и снижает нагрузку на внешние электрические сети. Одновременно, повышая стабильность энергосети для жителей района.

Микроэнергетика – это перспективное направление. Своя станция гарантирует бесперебойною подачу энергии и создает надежную платформу для дальнейшего развития и совершенствования технологических процессов.

Многие предприятия в России обзавелись собственными энергоцентрами, обеспечив себя стабильной генерацией электричества. Таким образом данные предприятия не зависят от внешних централизованных сетей. Это решает больше практических задач и одновременно увеличивает рентабельность компании.

Размер инвестиций

Строительство собственного энергоцентра выгодно несмотря на то, что первоначальные инвестиции велики. Важно понимать, вложенные инвестиции окупаются в более чем разумные сроки.

В среднем для компании строительство генерирующих мощностей для поддержки энергорынка обходится в районе 36-40 тыс. руб. за 1 кВт электрической мощности. В эту цену входит:

- Разработка уникального УТП для предприятия, решающего проблему в сфере энергообеспечения.

- Исполнение предварительных работ и примерных расчетов по интеграции объекта в промышленную сеть с выбором лучших вариантов.

- Выполняется моделирование работы станции.

- Производится поиск поставщиков первичных энергоресурсов.

- Выполняется проектирование энергостанции и привязка проекта к плану предприятия.

- Нужно построить проект и выполнить запуск в эксплуатацию.

В расходы входят траты на все этапы, от выполнения проектных работ до ввода оборудования в промышленную эксплуатацию.

В себестоимости проекта существенную долю занимают траты на оборудование. Цифра составляет не менее 68% от всех инвестиций. 23% уходит на строительно-монтажные работы, 5% на проектные и 4% на пусковые. Это справедливо для типового решения. Конечные расходы зависят от дополнительных технических требований.

Сроки исполнения проекта

Срок реализации проекта по строительству собственного энергоцентра – важный аспект, ведь для любого бизнеса важно максимально быстро реализовать проект и далее получать прибыль. При затягивании сроков строительства проект становится долгосрочным и в случае использования кредитных средств значительная доля прибыли будет потрачена на оплату процентов по действующему кредиту.

В части конструктива энергоцентры отличаются в т.ч. исполнением. Часто в проекты закладываются блочно-модульные станции. Они удобны по многим факторам:

— Быстрота монтажа оборудования;

— Удобство в обслужвании.

— Компактность.

Проблемой реализации по строительству собственной станции самогенерации является малое количество компаний в РФ, реализующих подобные проекты. В основном встречаются молодые организации, не обладающие достаточным опытом в этой сфере.

В среднем срок реализации проекта по строительству блочно-модульной или стационарной электростанции составляет 1 год. В ряде случаев он укладывается в один год, что очень привлекательно для компаний-потребителей. Срок окупаемости зависит от нескольких факторов, но главное, что выгода будет гарантирована пусть и с большим периодом окупаемости.

Технологические плюсы внедрения генерации

Актуальность в строительстве собственного энергоцентра на основе ГПУ состоит в очевидной разнице цены 1 кВт. Своя электрическая энергия дешевле централизованной.

Стоимость электроэнергии, как часть экономики предприятия, состоит из трех элементов:

- Траты на покупку первичного топлива. Обычно используются газо-поршневые установки. Для их работы требуется природный газ. Затраты составляют до 2,1 руб. на 1 кВт.

- Для работы станции требуется квалифицированный персонал, который будет ее обслуживать и организует должное управление. Необходимо платить ему зарплату и покупать запчасти для ремонта. Траты составят до 0,6 руб. на 1 кВт. Двигатель-генератор нуждаются в замене масла, свечей зажигания и прочих деталях.

- Эксплуатационные затраты. Они также составляют до 0,6 руб. на 1 кВт мощности. В эту статью входят затраты на ЗП инженеру, расходные материалы, уборку помещений и оплата труда энергетика.

К преимуществам тренда относится выработка также тепловой энергии. Ее можно использовать для отопления помещений. Как правило, экономия на 1 кВт составляет до 50 копеек.

Причины внедрения собственной генерации:

- желание повысить качество электрической сети для обеспечения стабильной работы дорого оборудования;

- нужда в расширении производственных мощностей для увеличения объемов продукции;

- большие сроки подключения к централизованным сетям.

Для обеспечения высокой рентабельности системы собственной генерации необходимо решить следующие вопросы:

- Сначала выбирается режим работы электростанции. Необходимо постепенно увеличивать и снижать мощность, так как собственная сеть не способна мгновенно реагировать на изменения нагрузки.

- Затем осуществляется выбор мощности для ГПУ. Необходимо правильно рассчитать генерируемую мощность, для снижения затрат на первичное топливо.

- Подбор оборудования. Оно должно работать не на пределе, а в номинальном режиме, чтобы не было перегруза.

Эксплуатация объекта собственной генерации

Важным этапом внедрения и работы станции выступает квалифицированная эксплуатация. Она должна осуществляться строго по регламенту. Для этого потребуется привлечь квалифицированного работника. Чтобы снизить затраты на специалистов, предприятия заключают договора с профильными компаниями.

На видео примера использования ГРУ на базе двигателя КАМАЗ для обеспечения собственным электричеством предприятия по выпуску звуковых барьеров.

Понравилась статья? Поделитесь в соцсетях!

Источник: enpowertech.ru