Все компании, у которых есть офлайн-точки, знакомы с разными геосервисами. Используя их, люди могут без труда найти ваш офис или магазин, посмотреть средний чек, почитать отзывы. А еще в них можно размещать рекламу. Разбираемся, как это работает, кому подходит, а кому точно нет — на примере 2ГИС.

О георекламе

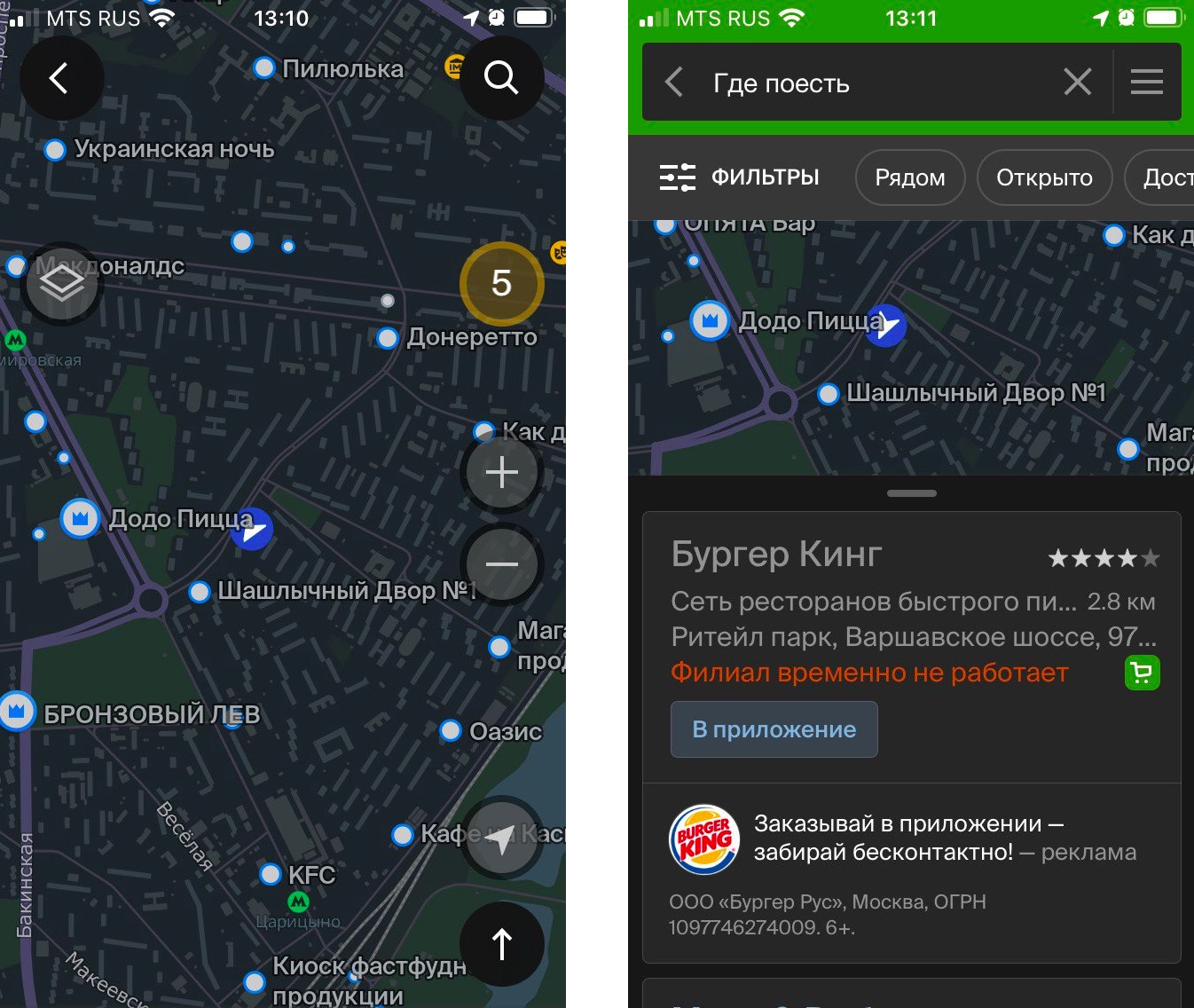

В двух словах о том, что это. Представьте голодного пользователя, который зашел в геосервис и ищет, где бы перекусить. Он вбивает в поиск запрос «где поесть» и видит на карте все заведения неподалеку. При этом некоторые из них более заметны — например, отмечены специальным значком — и сразу обращают на себя внимание.

Если посмотреть не просто на карту, но еще и в результаты поиска на дашборде, первыми в списке окажутся тоже не случайные компании. Что получает компания, которая платит за георекламу? Новых потенциальных клиентов — а также возможность донести до них свое УТП и превратить в клиентов реальных.

Геоинформационные технологии

Плюс максимальную прозрачность в виде отчетов и KPI, без которых невозможно представить ни один современный маркетинговый инструмент. Реклама в 2ГИС не ограничивается парой форматов. А кроме георекламы в сервисе есть обыкновенная, медийная. Рассмотрим все возможности для продвижения.

Геоконтекстная реклама

Это как раз то, о чем мы говорили в общих чертах. Когда человек вводит запрос или ищет по рубрикам, то сначала видит ближайшие к нему компании, владельцы которых купили рекламу. Кому подойдет. Всем, у кого ситуативный или спонтанный сценарий потребления, а не плановый и регулярный.

Осознание «мне это нужно» может прийти в голову потребителя в пути, в незнакомом районе города. При этом не так важно, собирается ли потребитель устроить забег по нескольким конкурентам с целью повыбирать или, наоборот, анализировать варианты ему некогда и нужна ближайшая подходящая точка. Всегда визуализируйте сценарий потребления: в какой ситуации вашего целевого клиента «настигает» потребность в ваших товарах или услугах.

Геоконтекст подойдет

Лучше попробовать другую рекламу

Пробил колесо, нужна ближайшая шиномонтажка

(срочность и расположение важнее всего остального)

Решил выбрать себе нового парикмахера

(нужно почитать, поспрашивать, сравнить — качество важнее срочности)

Задержался в другом районе города, нужно где-то поужинать

(расположение — главный критерий выбора, остальное вторично)

Ищет маркетинговое агентство для продвижения бизнеса в соцсетях

(расположение не важно, можно работать и с исполнителем из другого города)

Собрался взять пиццу навынос, решил проверить, какие есть пиццерии на фудкорте в конкретном ТЦ

(потребность, жестко ограниченная текущей геолокацией потребителя)

Выбирает место для проведения корпоратива

(ответственное событие, которое бывает редко — качество важнее близкого расположения)

Специальность — «Геоинформационные системы»

Решил выбрать плитку для ванной, ищет место, где рядом есть несколько аналогичных магазинов

(выбор товара требует личного осмотра, чтобы сэкономить время, потребитель ищет скопление подходящих предложений на карте)

Ищет банк для того, чтобы взять кредит на большую сумму

(условия банка важнее расположения и срочности)

Итак, какие здесь существую форматы?

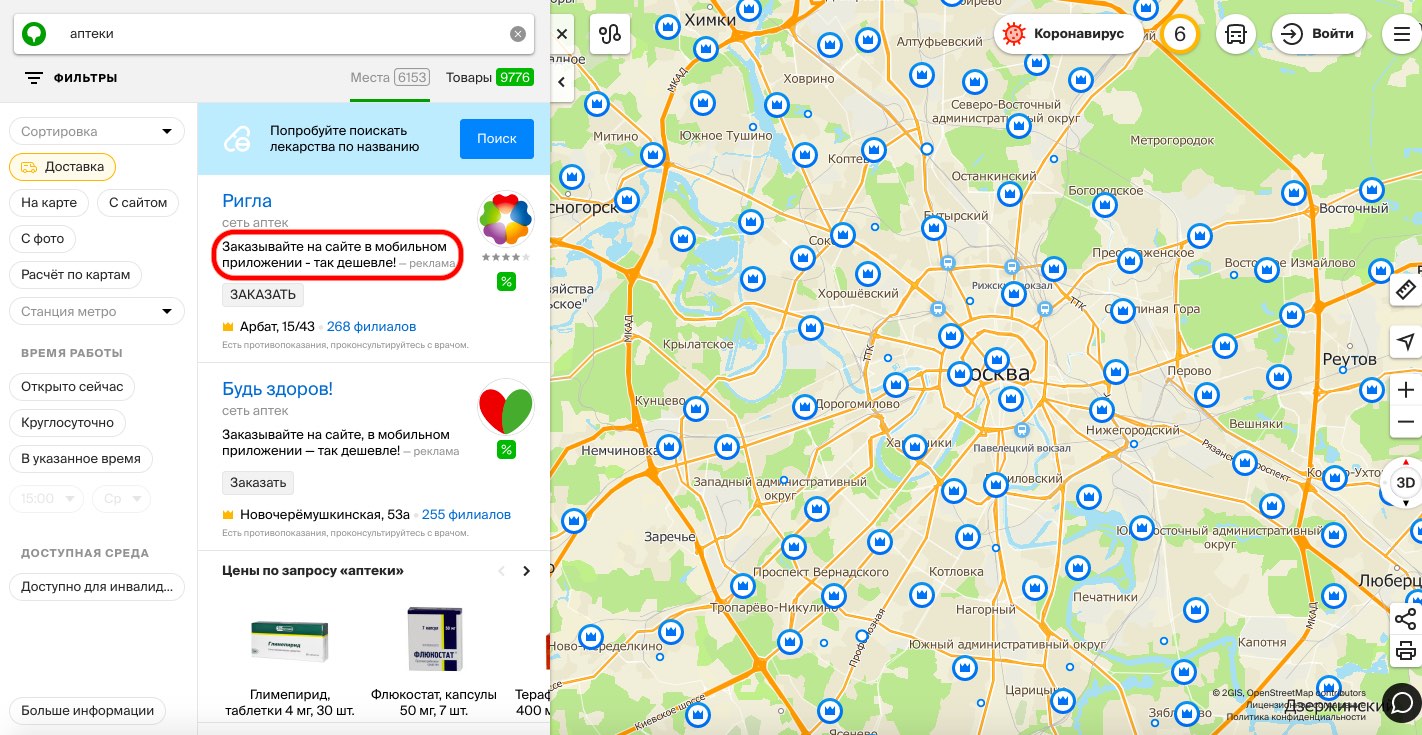

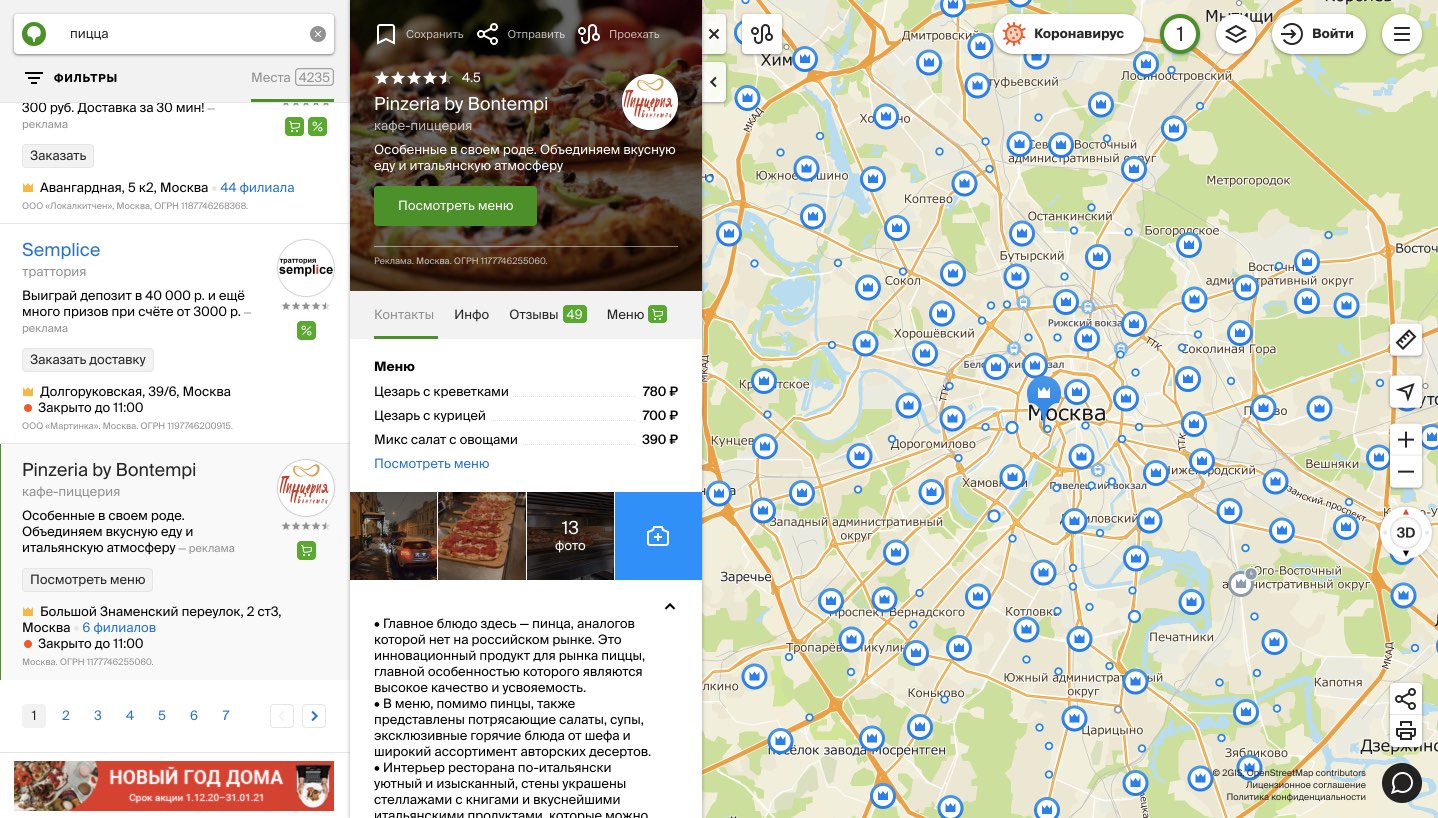

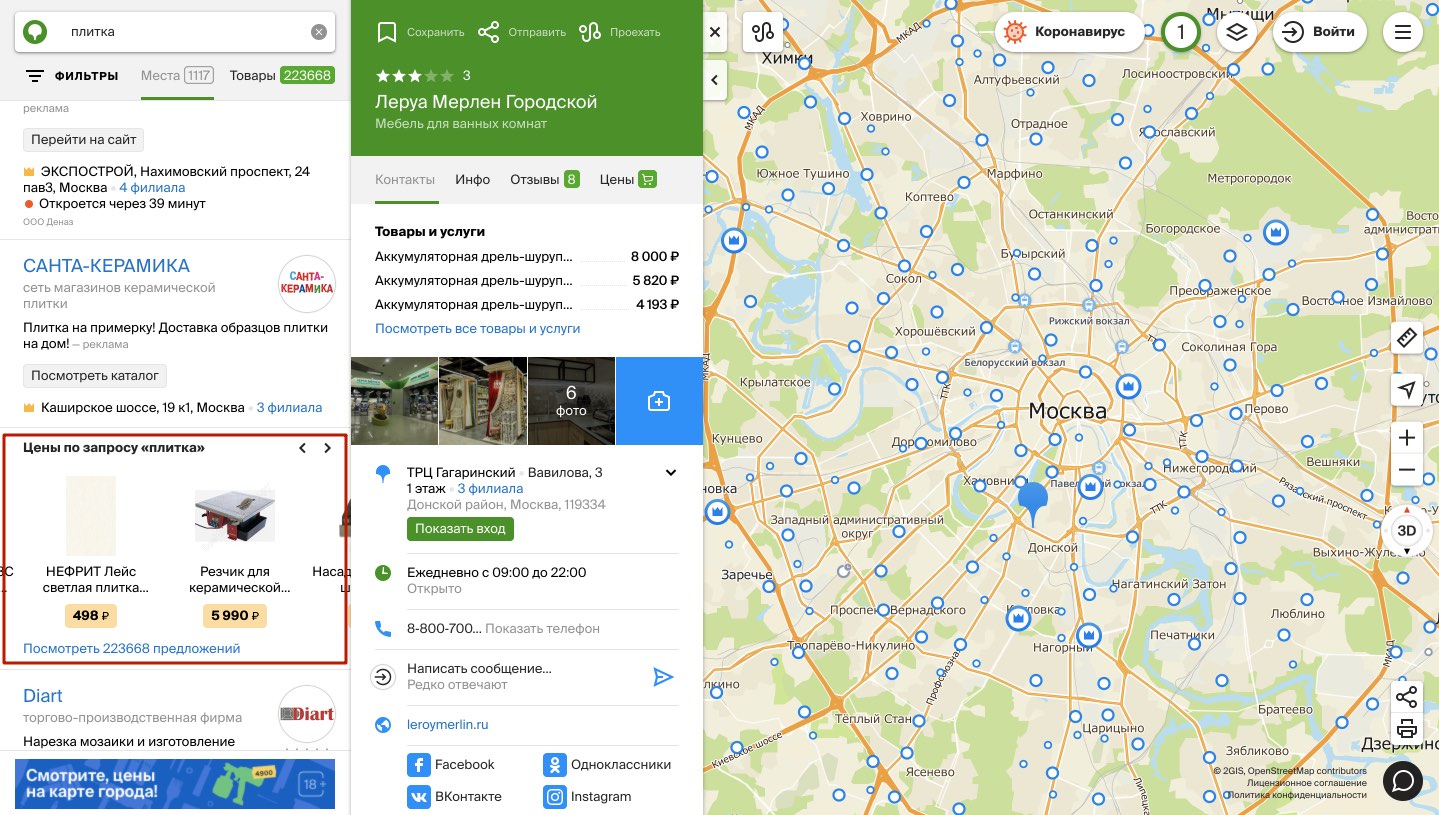

- Приоритетные позиции в выдаче. В поисковой выдаче ваша компания будет на одной из первых позиций в списке, получит особую метку на карте.

Плюсы формата

Минусы формата

Можно стать заметнее в выдаче по определенному запросу.

Рядом с твоим объявлением будут находиться конкуренты.

Имеет смысл выбирать, если конкуренты уже не скупили этот формат, иначе затеряетесь на фоне остальных. Обратите внимание на карту — все геометки с «короной» рекламные.

«Охотники за продажами. Типы клиентов»

В игре участники узнают о различных типах клиентов и отработают технику идеальных презентаций.

- Инфо в карточке. Более подробное описание компании, где можно расписать свои преимущества, добавить фото, контакты, меню (для общепита), баннеры, отзывы, кнопка перехода на сайт.

Плюсы формата

Минусы формата

Это по сути «мини-сайт», где можно узнать о компании главное.

Требует, чтобы потребитель проявил интерес к компании и кликнул на карточку — то есть увидят не все.

- Дополнительная рубрика. Каждая компания может выбрать до 5 рубрик бесплатно, остальные — за отдельную плату.

Например: сеть спортивных магазинов может выбрать рубрики «Спортивный инвентарь», «Велосипеды», «Спортивная одежда / обувь», «Снаряжение для туризма и отдыха», «Спортивное оборудование». Если магазины предлагают еще и услуги, например, прокат велосипедов, то компания может в качестве рекламы подключить рубрику «Прокат спортивного инвентаря / техники» и другие.

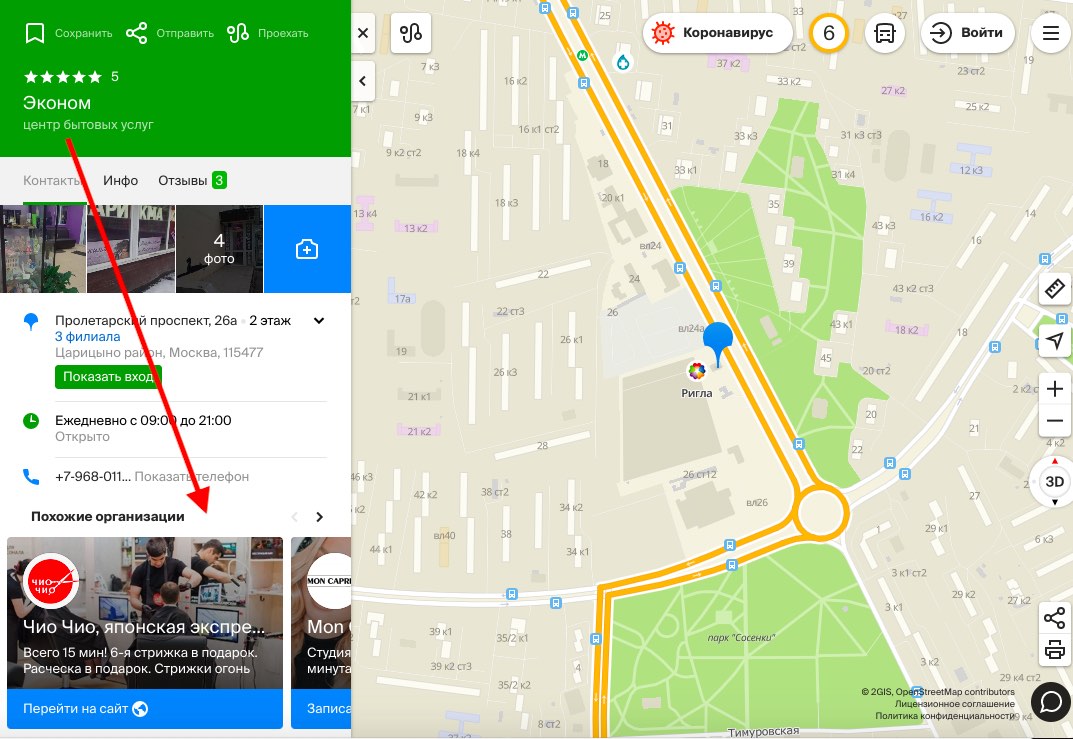

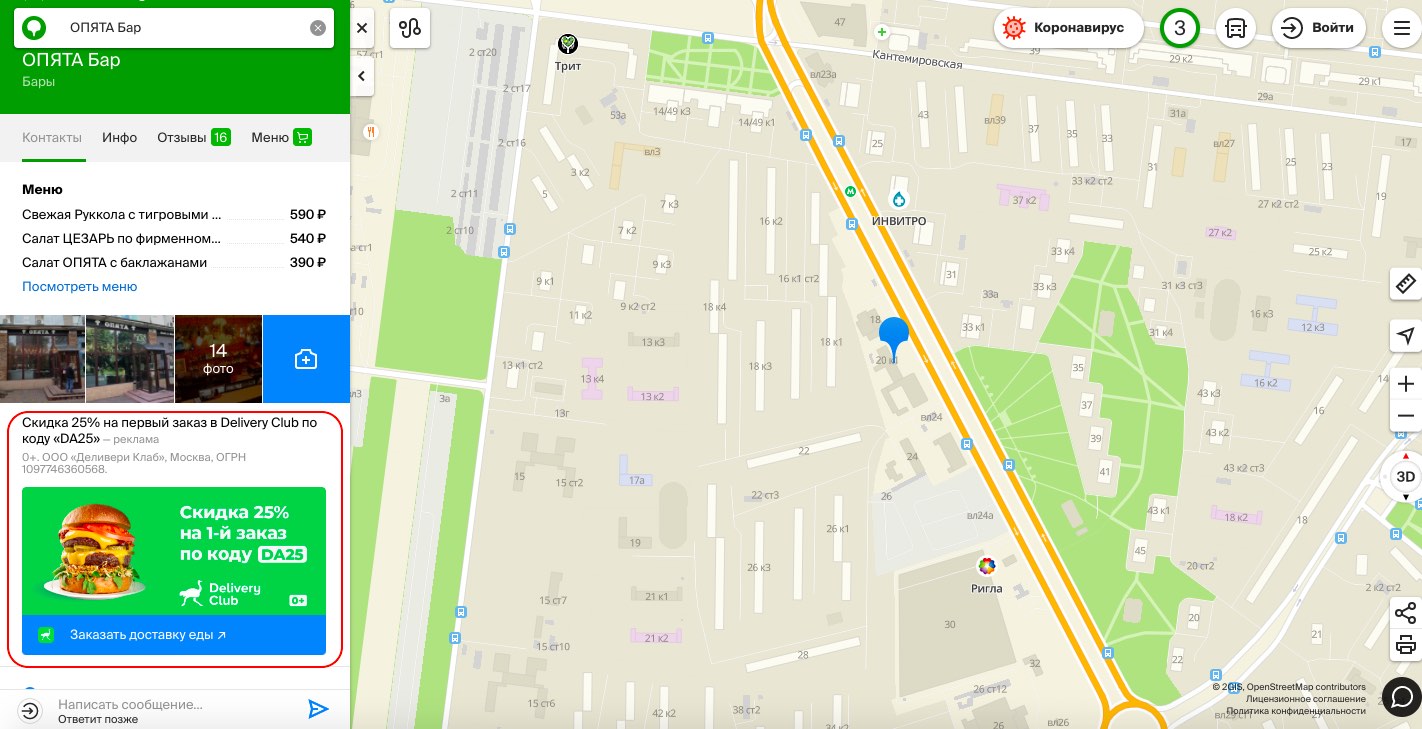

- Объявление в карточке конкурента. В карточках компаний, которые размещаются бесплатно, есть раздел «Похожие организации», где показывают объявления рекламодателей.

Плюсы формата

Минусы формата

Шанс перехватить потребителя на этапе выбора.

Успех полностью зависит от того, насколько тщательно вы провели анализ конкурентов.

Часто работает только если ваша компания находится неподалеку — рекламировать ремонт часов в соседнем с конкурентом квартале часто бессмысленно: тут решает местоположение.

- Слайдер товаров. Если есть интернет-каталог, можно релевантные товары оттуда выводить по запросу в справочнике.

Плюсы формата

Минусы формата

Сокращение пути покупателя до минимума.

Крайне высокая конкуренция в блоке, все предложения перемешаны (включая не совсем релевантные запросу, в примере это сопутствующие товары искомому), крайне неудобно в плане навигации.

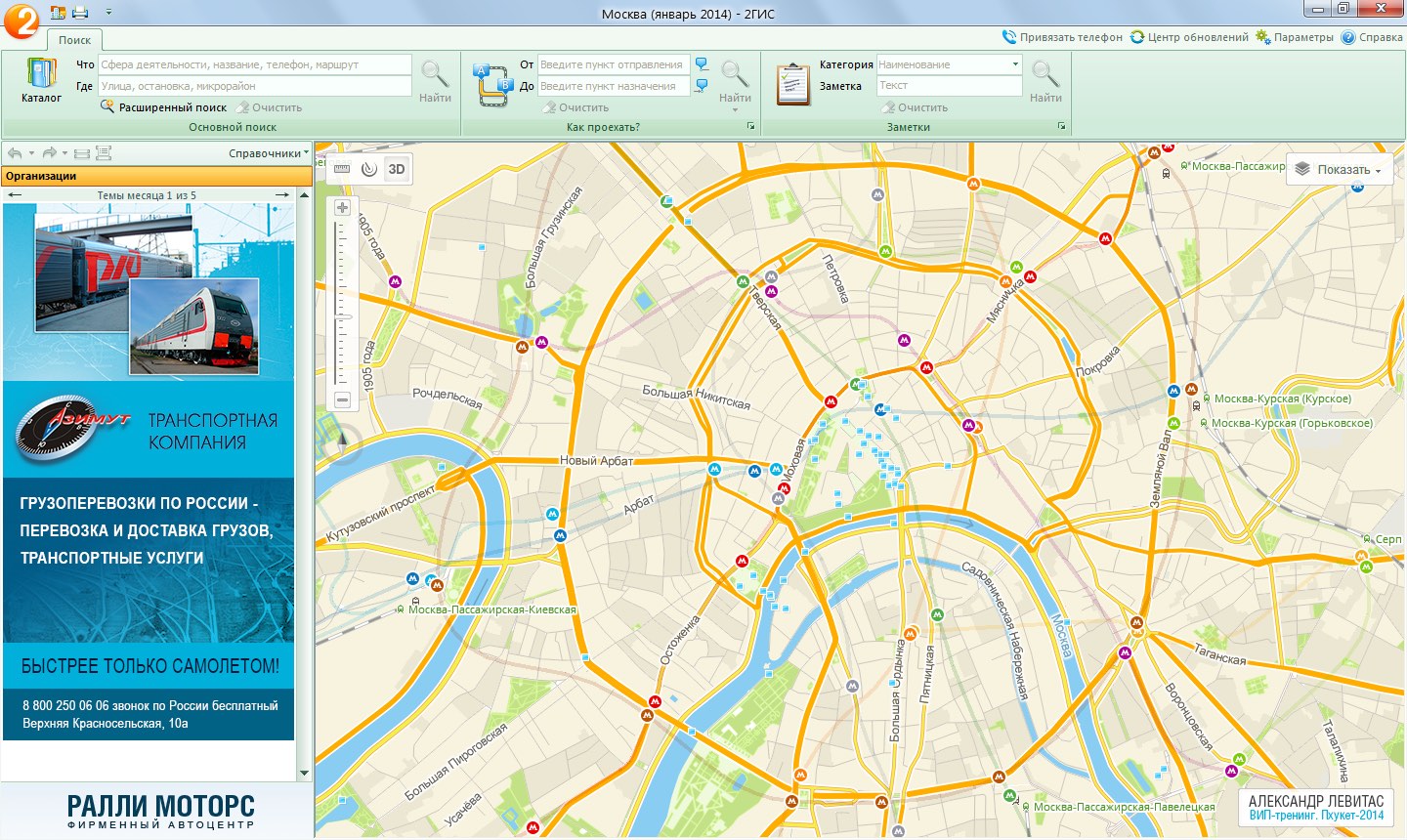

Другая реклама в 2ГИС

Помимо геоконтекстной рекламы в сервисе есть медийная. Иначе говоря, баннеры в любых их проявлениях: на стартовом экране в онлайн-версии, на главном экране в мобильном приложении, в поисковой выдаче, если запрос совпадает с рубрикой рекламодателя или находится в смежной. В десктопе — на стартовой и финальной заставках, а также баннер-небоскреб, который появляется сразу после загрузки программы.

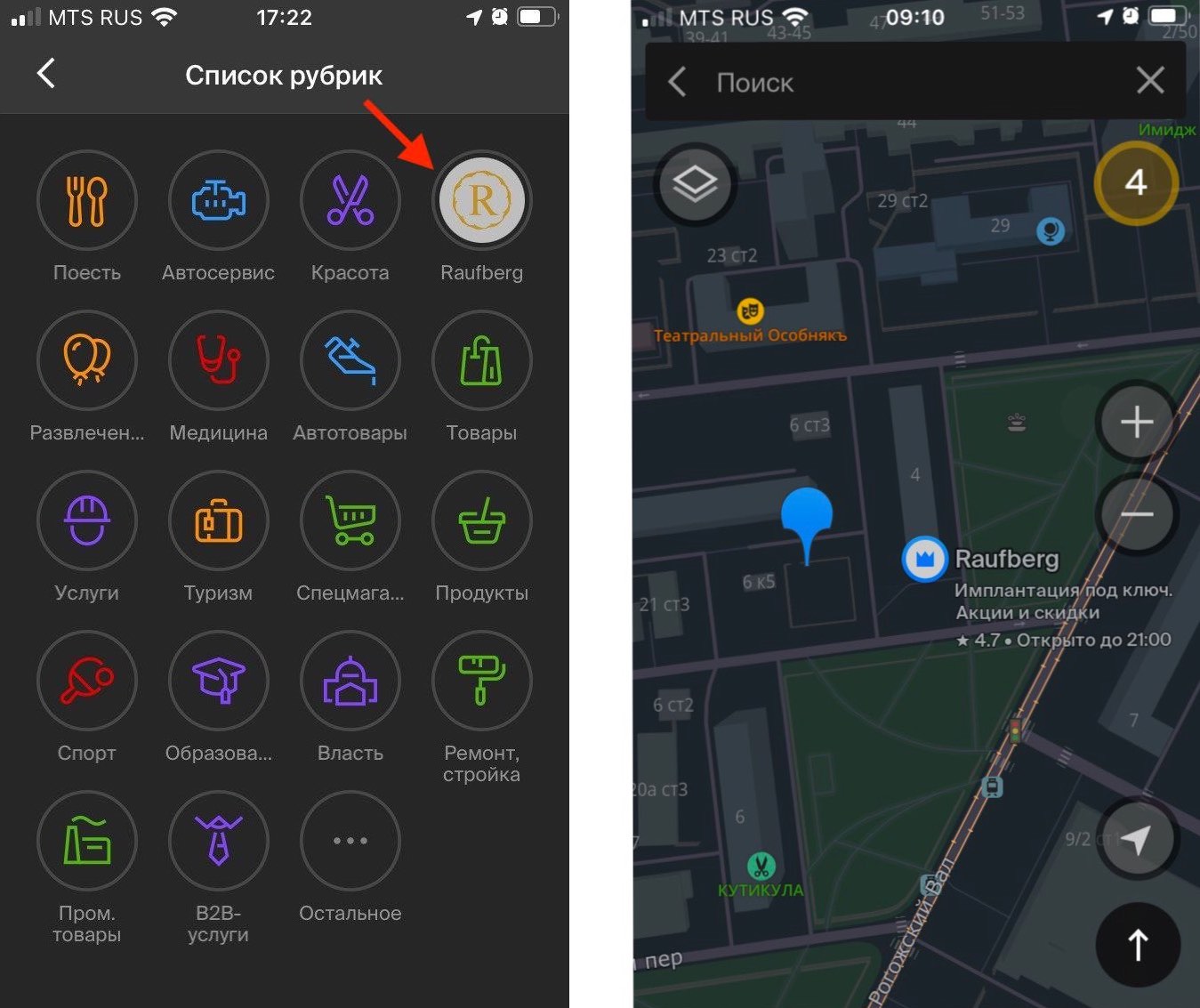

Другой формат медийной рекламы — логотипы компаний. Для них можно купить место на стартовом экране и в списке рубрик в мобильном приложении и онлайн-версии. Еще у 2ГИС есть предложение «Логотипы на карте» — пакет из 10 логотипов, которые пользователи увидят вне зависимости от того, ищут они что-то или нет. Если у компании больше десяти точек, она может покупать дополнительные логотипы.

«Какой вы переговорщик?»

Чуть раньше мы столкнулись с еще одним форматом — рекламой в карточках партнеров. Это когда рекламодатель добавляет свой баннер с кнопкой действия в карточку другой компании, где можно купить продукт или услугу.

Плюсы медийных форматов

Минусы медийных форматов

Это способ рассказать о новом бренде или инновационной услуге — пока их не ищут целенаправленно.

Очень широкий таргетинг (буквально на всех пользователей 2ГИС) и, как следствие, часто нерациональное соотношение затрат и целевых действий.

Если цель — знакомство с брендом или услугой и охваты, то другие платформы дадут больше видимости (например, баннерные сети Google).

Для продвижения на сформированном рынке с конкуренцией лучше подходят другие форматы внутри справочника — те, что мы описали в начале.

Насколько это эффективно

Ну а что говорят числа? Стоит ли использовать 2ГИС как канал продвижения и продаж? Если искать публичные кейсы с аналитикой и этим вот всем, результаты получаются противоречивыми. С одной стороны больше десятка историй успеха на официальном сайте, с другой — немногочисленные и далеко не такие радужные отзывы клиентов на других площадках. Справедливости ради поделимся мнениями обеих сторон.

#1 Сеть «Мульти Клиник Томск»

Томская сеть медицинских клиник работает с 2ГИС с 2011 года. Судя по отчету, успели попробовать большую часть инструментов, особенно отмечают эффективность рекламы в карточке конкурента.

Постоянно работаем с личным кабинетом: смотрим статистику, всё что связано с переходами в карточку, как кликают в адрес, сколько звонков. Любимое — смотреть, как пациент попал на нашу страничку в 2ГИС. На одной улице с нами стоит клиника-конкурент — и большая доля тех, кто их ищет, потом переходит на нас, потому что видит рекламу наших медицинских центров в их карточке.

По данным за июль 2019, «Мульти Клиник Томск» в среднем получает из 2ГИС каждый месяц 1077 переходов на сайт и 269 звонков (это 25% всего телефонного трафика).

#2 Oxford Team NSK

Школа английского языка из Новосибирска пользуется и геоконтекстной, и медийной рекламой, участвует в сезонных акциях и тратит на это примерно 500 тысяч в год. По словам директора Oxford Team NSK, «существенную часть рекламного бюджета».

За год у нас около 450 переходов из 2ГИС на сайт — примерно вровень с Яндекс и Google — и около 200 звонков. 80 % пришедших из 2ГИС становятся клиентами. Это касается и звонков, и переходов на сайт. В октябре к нам пришли заниматься 70 человек, из них около 40-45 — пришли из 2ГИС (хотя, конечно, надо учитывать, что они могли раньше услышать про нас по радио или увидеть билборд, а в 2ГИС зайти только за контактами).

Так обстояли дела в ноябре 2018. Стоимость клика тогда составляла 27 рублей, а цена целевого действия, то есть звонка или перехода из карточки — 136 рублей.

#3 Коллтрекинг Callibri

В 2016 году исполнительный директор коллтрекинга Callibri поделился опытом размещения рекламы в 2ГИС на vc.ru. Так как компания имеет прямое отношение к digital и может в данные, основная претензия была к некомпетентности менеджеров по продажам и недостоверным сведениям, которыми они оперируют. Впрочем, цена перехода тоже оказалась выше, чем хотелось бы.

Я заплатил за каждый переход по 125 рублей без учёта стоимости лендинга и баннеров. Для сравнения, размещение статьи всего на один день на местном екатеринбуржском портале, где ценники на рекламу тоже кусаются, принесло нам 559 переходов на сайт по цене 63 рубля. И за день мы получили десяток реальных клиентов.

А переход с баннеров в КМС Google стоил нам 5,4 рубля. Правда, если вычесть весь мусор в виде 78% отказов, то стоимость перехода возрастет до 24 рублей. Но ни баннеры в Google, ни реклама на местном портале все-таки не дотягивают до ценника в 125 рублей от 2ГИС.

Иван Шкиря,

исполнительный директор Callibri

#4 Сервисный центр Fixed.one

В декабре 2017 в московский сервисный центр стал все чаще звонить менеджер 2ГИС и в итоге уговорил руководителя на размещение квартальной рекламы за 50 тысяч рублей. В предложение входило брендирование, логотипы на карте и больше информации на карточке компании — то, о чем мы говорили выше.

Проанализировав данные за 3 месяца, мы увидели прирост в рамках погрешности. Да, по отчетам 2ГИС выходило 50 посещений и построений маршрута до нашего офиса, на практике мы видели одного-двух человек, которые приходили менять батарейки на айфоне. Не думаю, что мы заработали или хотя бы отбили эти 50 тысяч.

Дмитрий Дружбин,

основатель и учредитель Fixed.one

После этого опыта сервисному центру поступило более симпатичное предложение от Яндекс.Карт: релевантные форматы рекламы за те же 50 тысяч — но на полгода.

Итоги

Специфика 2ГИС делает его полезным в основном для владельцев B2C-бизнеса, хотя представители сервиса отмечают пользу георекламы для представителей B2B-сегмента, которые ищут партнеров и поставщиков. И даже приводят соотношение таких компаний — 80 на 20.

В будущем 2ГИС ждут перемены, ведь этим летом стало известно о том, что его покупает Сбербанк. Как это отразится на рекламных возможностях сервиса неизвестно, но в перспективе он может стать маркетплейсом для крупного, среднего и малого бизнеса. Ну и переименоваться в Сбергис (надеемся, это останется шуткой).

Но это не единственный вариант рекламы в геосервисах. «Яндекс.Карты», «Карты Google» также актуальны, как и 2ГИС.

Источник: prodasch.ru

Тренды рынка геоинформационных технологий в России

Вот уже второй год мир не покидает состояние кризиса, связанного с пандемией и санитарно-эпидемиологическими ограничениями. Практически не осталось отрасли, которую бы не затронули эти процессы. Тем не менее уже можно попробовать подвести некоторые итоги: как развивается тот или иной рынок в столь специфических условиях.

erid: LjN8KRuAv

ИТ Медиа

На этот раз разговор коснется рынка геоинформационных технологий (ГИТ): роли государства в его развитии, видах конкуренции, трендах поиска упрощенных схем взаимодействия пользователей с новыми решениями, универсализации геоинформационных систем (ГИС) и пр.

Предварительные итоги

Начать мы решили с традиционного обращения к нашим собеседникам с просьбой поделиться мнением относительно устойчивости отдельных сегментов рынка ГИТ к нынешнему кризису.

Андрей ПИРОГОВ (АО «РАКУРС»):

«Основная проблема в том, что для оценки рынка, и особенно его динамики, не хватает качественных независимых рыночных исследований. Те, что имеются сейчас, весьма поверхностны и не отражают полной картины».

Руководитель группы маркетинга АО «РАКУРС» Андрей ПИРОГОВ отмечает, что анализ выручки ГИС- и ДЗЗ-компаний России с 2015 по 2020 годы, проведенный недавно проектом GISGeo, хоть и показывает общий рост этого рынка, но, всматриваясь в детали, видно, что этот процесс нестабилен и зачастую обеспечен только крупными игроками. Очевидно, что многие участники рынка достаточно сложно перестраиваются под текущие реалии, но отрадно то, что молодые компании весьма активно развиваются, констатирует г-н Пирогов.

Вячеслав АНАНЬЕВ («Дата Ист»):

«По моим ощущениям, мировой и российский рынки покажут слабую положительную динамику в сравнении с прошлым годом».

Генеральный директор компании «Дата Ист» Вячеслав АНАНЬЕВ добавляет, что пандемия в равной мере отрицательно повлияла на отрасли, выступающие основными потребителями ГИТ: им пришлось столкнуться с бесконечными бюджетными корректировками, отсрочками стартов крупных проектов, сокращением объемов контрактов по сбору и обработке пространственных данных. При общем тренде на цифровую трансформацию экономики локальные успехи ГИС и ДЗЗ были малозаметны в уходящем году, резюмирует он.

Нина МОИСЕЕВА (ГК «СКАНЭКС»):

«Пандемия оказала влияние на отрасль в 2020-2021 годах, вызвав, в частности, перераспределение бюджетных средств. Однако сложившаяся ситуация демонстрирует еще большую необходимость развития цифровых технологий. Плюс отложенные ранее проекты необходимо будет реализовать в последующем».

Руководитель департамента производства тематических продуктов группы компаний «СКАНЭКС» Нина МОИСЕЕВА отмечает, что в России нарастающими темпами происходит цифровизация большинства отраслей экономики, а деятельность в рамках практически любой из них предполагает взаимодействие с пространственными данными. Переход к цифровой экономике благотворно влияет на развитие рынка ГИТ, особенно возрастает спрос на геопортальные технологии и интеграционные решения, и можно говорить о некоторой институциональной поддержке отрасли.

Анализ динамики рынка ГИС и ДЗЗ за последние годы демонстрирует, что объем общей выручки коммерческих компаний растет. Примечательно также, что заказчики все более уходят от практики приобретения у компаний-поставщиков просто исходных спутниковых данных или ПО для обработки данных, отдавая предпочтение геоинформационным решениям и аналитическим продуктам.

Как поясняет г-жа Моисеева, объемы данных нарастают экспоненциально и, как итог, мы постепенно приходим к тому, что нужны не космоснимки сами по себе, а извлекаемая из них информация и знания, которые могут быть использованы для поддержки принятия решений. Эта динамика, считает она, должна сохраняться в ближайшие годы, в том числе с развитием технологий искусственного интеллекта в геоинформатике и обработке спутниковой съемки, таким образом, сегмент первичных данных может оказаться менее устойчивым к кризису.

По мнению г-жи Моисеевой, в текущей конъюнктуре рынка основным потребителем геоинформационных продуктов в России выступает государство. Небольшие компании зачастую имеют меньше возможностей для получения госзаказа, что связано со спецификой закупок. Кроме того, они проигрывают крупным системным интеграторам и известным компаниям, предоставляющим ГИС-продукты для массового потребителя, в которых заложены иные принципы монетизации. Именно небольшие компании будут находиться в особо уязвимой позиции, если они не обладают уникальными технологическими решениями, заключает она.

Милана ЭЛЕРДОВА (АО «ТЕРРА ТЕХ»):

«Понятие кризиса сейчас неактуально, поскольку ассоциируется в России с относительно краткосрочными и сильными потрясениями. Нынешняя же ситуация в мире и в нашей стране скорее похожа на длительную штормовую погоду, когда волнение усиливается и ослабевает, но не прекращается».

Генеральный директор АО «ТЕРРА ТЕХ» Милана ЭЛЕРДОВА подчеркивает, что рост рынков ГИС и ДЗЗ во всем мире, обусловленный в том числе глобальными драйверами – Big Data, Machine Learning, ИИ и др., вызывает большой интерес со стороны крупных IT-компаний: частные инвестиции в это направление продолжают расти, как и по всему сегменту космических технологий. В то же время ситуация демонстрирует безусловную роль государства как ключевого потребителя данных и аналитики – это общемировой тренд, характерный и для нашей страны, подчеркивает г-жа Элердова.

Наталья ГЛЕБОВА (Esri CIS):

«На ГИС компании экономят, крупные проекты не открывают».

Директор департамента подготовки продаж компании Esri CIS Наталья ГЛЕБОВА характеризует рынок в РФ как довольно инертный: используемые в проектах технологии на годы отстают от уровня современных решений, которые позволяют просто решать сложные задачи. Вместе с тем она отмечает повышение интереса к ГИС со стороны добывающих и сельскохозяйственных компаний.

Геннадий РАДИОНОВ («Дата+»):

«ГИС в каждый кризис падает первой – как некритический элемент IT-инфраструктуры».

В свою очередь, технический директор компании «Дата+» Геннадий РАДИОНОВ, с одной стороны, отмечает умеренное возвращение интереса к ГИС среди корпоративных пользователей, а с другой – паралич в этом вопросе в госструктурах.

Денис САВИЦКИЙ (Esri CIS):

«Крупный бизнес, по роду своей деятельности работающий с географическими данными, все последние годы наращивает компетенции внутри своих процессов. Один из наблюдаемых эффектов – проекты внедрения ГИС стали более проработанными, а анализ ключевых моментов реализации – более квалифицированным».

Директор по продажам компании Esri CIS Денис САВИЦКИЙ замечает, что, вопреки ожиданиям многих аналитиков, крупные вендоры, предлагающие максимально проработанные ГИС-решения, не показали падения. В свою очередь мелкий бизнес выбирал путь максимального сокращения или замораживания финансирования новых проектов по таким внедрениям, если они не были для него критически важны, поясняет г-н Савицкий.

Георгий ПОТАПОВ («ГеоАлерт»):

«На рынке РФ, который, как это ни грустно, составляет 1% от мирового, есть более стабильно растущие сегменты – в частности, разработка ПО в области ГИС и обработки данных ДЗЗ».

Генеральный директор компании «ГеоАлерт» Георгий ПОТАПОВ поясняет, что в сегменте разработки ПО в области ГИТ, в котором работает вендор, сохраняется динамика роста в пределах 7–10%, а, возможно, будет и больше за счет импортозамещения. «Но последнее нас мало касается, поскольку мы разрабатываем продукты, уникальные для российского рынка», – говорит он.

Екатерина ПЕРФИЛЬЕВА (АО «Кадастрсъёмка»):

«Отсутствие соответствующей нормативно-технической документации, техническая неготовность специалистов на местах к применению продукции, позволяющей достичь максимального эффекта, недостаточный уровень финансирования сдерживают развитие ГИТ в госсекторе».

По словам начальника отдела цифровой картографии АО «Кадастрсъёмка» Екатерины ПЕРФИЛЬЕВОЙ, развитие технологий в основном определяется потребностями крупного бизнеса, нежели госсектора. Обеспечение точными и достоверными геопространственными данными, отражающими текущее состояние местности, в таких отраслях, как нефтегазовая и горно-обогатительная промышленность, энергетика, дорожное хозяйство, всегда было и остается наиболее востребованным на рынке. При этом на государственном уровне пока наблюдается некое отставание в развитии сферы ГИС и ДЗЗ, отмечает г-жа Перфильева.

Усложнение и универсализация

Рынок ИТ в целом и ГИТ в частности продолжает усложняться, а отдельные узкоспециализированные решения все чаще становятся элементом более универсальных систем. На рынке появляются новые игроки, например системные интеграторы, для которых ГИС и ДЗЗ не являются основным видом деятельности. А как выглядит ситуация внутри отрасли?

Милана ЭЛЕРДОВА (АО «ТЕРРА ТЕХ»):

«Появление универсальных систем и интеграция различных решений не должны быть сюрпризом, поскольку ключевой в ИТ была и остается проблема с платформами и совместимостью».

Милана ЭЛЕРДОВА (АО «ТЕРРА ТЕХ») считает, что ситуация в отрасли осложняется спецификой самих продуктов. Не составляет труда стандартизировать форматы обмена данными или определить правила взаимодействия систем, но сложности возникают при интегрировании разнородных типов данных. «Если речь идет об экосистемах – то, конечно, это самый перспективный путь развития отрасли и любой оператор спутников ДЗЗ или разработчик ГИС может это только приветствовать. Однако до реализации здесь еще далеко», – поясняет г-жа Элердова.

Вячеслав АНАНЬЕВ («Дата Ист»):

«Рынок ГИТ всегда был непростым, и это связано с тем, что долгое время сохранялись высокие требования к пользователям: специализированный софт потребляли специалисты с широкими компетенциями и опытом в области топографии, геодезии, тематического картирования, анализа пространственных данных».

Говоря об этом, Вячеслав АНАНЬЕВ («Дата Ист») добавляет, что за последнее время количество таких пользователей существенно не выросло, поэтому и спрос на «тяжелые» решения незаметен. Вместе с тем возросла потребность в актуальных пространственных данных для аналитических инструментов в самых разных отраслях, что и привело к росту предложения картографических веб-сервисов. Эта мировая тенденция находит отражение и на российском рынке. ГИТ стали по-настоящему сквозными технологиями, присутствующими во множестве корпоративных ИС, и этим объясняется активность системных интеграторов в отношении ГИС и ДЗЗ. «В таком направлении ситуация будет развиваться и дальше: меньше внимания будет уделяться сложности и уровню геоинформационных решений при большем охвате пользовательской аудитории», – заключает г-н Ананьев.

Нина МОИСЕЕВА (ГК «СКАНЭКС»):

«Действительно, мы наблюдаем тенденцию, что многие геоинформационные проекты, особенно интеграционной специфики, реализуются компаниями, которые изначально не специализировались именно на ГИС и ДЗЗ, но обладают компетенциями для реализации такого рода проектов».

Нина МОИСЕЕВА (ГК «СКАНЭКС») полагает, что крупные провайдеры цифровых услуг и разработчики цифровых решений имеют все возможности постепенно вытеснить с рынка конкурентов, которые специализируются только на ГИТ. В качестве примера она приводит разработку облачной геоаналитической платформы «РусГИС» от ПАО «Ростелеком».

Понимание важности ГИТ есть у многих компаний: например, в 2020 году «2ГИС» вошла в экосистему Сбербанка. «Если проект касается именно разработки интеграционного портала пространственных данных, то здесь компании, занятые комплексными IT-решениями, могут обойти своих коллег, которые специализируются только на ГИС, как по квалификации, так и по производственным мощностям, – уточняет г-жа Моисеева. – Иную картину мы наблюдаем, когда реализация проекта требует погружения в тематическую специфику и выполнения отраслевой геопространственной аналитики: такие проекты преимущественно реализуются компаниями, специализирующимися на ГИС. То же касается проектов, имеющих отношение к классической картографии». Если же говорить о ДЗЗ, то здесь все больший спрос наблюдается в области машинной обработки данных спутниковой съемки, нейросетевого анализа и распознавания образов, в связи с чем на рынке также появляются новые игроки. Кроме того, реализация комплексных проектов в области ГИС и ДЗЗ сегодня требует привлечения специалистов с широким кругом компетенций, а отраслевая специфика определяет направленность тематической проработки. Границы самого понятия ГИС постепенно размываются, а перечень компаний, заинтересованных во вхождении на этот рынок, ширится, заключает Нина Моисеева.

Андрей ПИРОГОВ (АО «РАКУРС»):

«Рыночная карта ГИТ гораздо сложнее и по праву относится к сквозным рыночным технологиям (СКВОТ). Удобство, понятность, развитость, наличие открытых решений и большой опыт использования делают их удобными для встраивания в более сложные системы, привнося им новые свойства и функциональные качества».

Андрей ПИРОГОВ (АО «РАКУРС») добавляет: «ГИС и ДЗЗ, становясь частью более сложных систем, здорово помогают расти бизнесу, ведь, как известно, “без географии мы нигде”. С другой стороны, помимо усложнения, параллельно происходит и упрощение технологий. Благодаря автоматизации алгоритмов и процессов, развитию вычислительной техники и повышению скорости сети стало возможным создавать полностью автоматические решения, которые не требуют ручного вмешательства».

Денис САВИЦКИЙ (Esri CIS):

«ГИС по-прежнему остается самостоятельным видом ИТ. По своей идеологии и архитектуре она всегда интегрировалась с другими IT-подсистемами, принимая данные из них и возвращая назад обогащенными».

Денис САВИЦКИЙ (Esri CIS) убежден, что нет причин ожидать в ближайшее время кардинальных изменений в отрасли: «Системные интеграторы не видят для себя ГИС в качестве основного вида проектной деятельности, для которого целесообразно иметь соответствующих специалистов в своем штате. А на стороне пользователей картина часто противоположная: 2021 год не принес изменений в этом вопросе».

Геннадий РАДИОНОВ («Дата+»):

«ГИТ – слишком требовательная к компетенциям кадров, но при этом низкомаржинальная отрасль. Почти все крупные компании и интеграторы уже “сходили” в ГИС и почти все “вышли” оттуда. Основные игроки этого рынка неизменны последние 30 лет».

В свою очередь, Геннадий РАДИОНОВ («Дата+») уверен, что рынок ГИТ, наоборот, упрощается. Связано это в том числе с более жестким госрегулированием. С другой стороны, объемы на рынке мизерные, обосновывать проекты перед владельцами бизнесов тяжело, поэтому заказчики стараются работать с конкретными поставщиками, без конкуренции. «Это не рынок, а игра на выживание», – резюмирует он.

Наталья ГЛЕБОВА (Esri CIS):

«Не видела ни одного системного интегратора, который бы системно наращивал компетенцию ГИС. Рынок слишком мал, проекты дешевые, а квалификация нужна очень высокая».

Наталья ГЛЕБОВА отмечает, что компаниям вроде Esri CIS (поставщикам ГИС) приходится содержать собственный центр компетенций для поддержки проектов как заказчиков, так и интеграторов. «По сути, все специалисты знают друг друга через одно рукопожатие», – резюмирует она.

Георгий ПОТАПОВ («ГеоАлерт»):

«Цепочки с добавленной стоимостью – это прекрасно: они позволяют собирать системы и бизнес-процессы из качественных компонентов».

Георгий ПОТАПОВ («ГеоАлерт») говорит, что заказчики, с которыми работают эти интеграторы, часто воспринимают всё как систему, которая должна делать всё сразу да еще и передаваться им с исключительными правами. «Это никому невыгодно, кроме юристов», – сетует он.

Екатерина ПЕРФИЛЬЕВА (АО «Кадастрсъёмка»):

«Возможно, через интеграцию данных в крупные системы принятия решений, которые поставляют интеграторы, мы сможем перевести использование геопространственных данных на новый, более качественный уровень».

Екатерина ПЕРФИЛЬЕВА (АО «Кадастрсъёмка») отмечает не только усложнение технологий, из-за которого происходит их разделение на более мелкие, частные сегменты, но и обратную сторону развития отраслевых решений. «Например, мы, как поставщики широкого круга геопространственных данных – от аэрофотосъемки и лазерного сканирования до создания геодезических сетей, – наблюдаем запрос на интеграцию разных типов данных, их комплексное использование, более глубокий анализ, иногда даже на иной тип отображения, вплоть до использования VR/AR технологий. Другой вопрос, что остро ощущается разрыв между нашими возможностями и несколько закостеневшей системой работы с геопространственными данными, устаревшими инструкциями, ГОСТами, отсутствием свободы принятия решений на местах», – подчеркивает г-жа Перфильева. (Продолжение следует)

Источник: www.it-world.ru

Исполнение на ГИС: как IT топят бизнес в формальностях

В Китае пообещали к 2020 году выпустить систему массового мониторинга и оценки деятельности жителей. Кто-то получит хороший рейтинг, а кто-то — плохой, и в зависимости от этого — людям будут доступны разные общественные блага. Впрочем, и российские власти тут не отстают. В ближайшие годы у нас в стране заработают сразу несколько информационных систем — ГИСов, и некоторые из них не уступают китайской инициативе в попытках формализовать все вокруг.

ГИС ЖКХ: отчетность управляющих компаний доступна жильцам на специальном сайте, там же жильцы могут переизбрать свою управляющую компанию

С нового года на рынке ЖКХ должен был произойти переворот. Реформа ЖКХ входила в завершающую стадию, и жители России освобождались от квартплаты в том случае, если их управляющая компания не успевала перенести свою отчетность в ГИС ЖКХ. Впрочем, в последний момент чиновники решили обойтись без шоковой терапии. Реформу отложили и будут проводить поэтапно — до 2020 года. Управдомы выдохнули, а люди как не знали о реформе, так и не знают о том, что она откладывается.

Впрочем, ГИС ЖКХ далеко не единственный и не самый одиозный проект государства в сфере IT-услуг. Внедрение одного ГИСа было отложено, но параллельно с ним государство готовит еще, по крайней мере, четыре разных ГИСа, которые потребуют сотни миллионов рублей на разработку (один только ГИС «Ценообразование в строительстве», не самый сложный, по первичной оценке обойдется государству в 264 млн рублей).

ГИС «Ценообразование в строительстве»: государство устанавливает рекомендованные (а для госкомпаний — обязательные) цены на стройматериалы и услуги строителей

Государство ставит перед собой благие цели (ну или, по крайней мере, объяснимые), но на деле обязывают бизнес соблюдать формальности, идущие вразрез с принципами экономики. Взять, скажем, ГИС «Ценообразования в строительстве», запуск которого запланирован на 2018 год. В этой системе власти хотят собрать со всей России информацию о ценах на стройматериалы и строительные услуги, чтобы ценообразование на стройках вроде Керченского моста было прозрачным. При этом они забывают, что в свободной экономике оно должно быть гибким.

Представьте, час работы сантехника будет стоит именно столько, сколько определит государство, и никак не больше. Неумелые сантехники, конечно, будут рады «уравниловке», но настоящие профессионалы задумаются о том, стоит ли вообще работать. Ведь в рыночных условиях одна и та же услуга в разные периоды времени не может стоить одинаково.

Проще всего этот принцип объяснить на примере продажи авиабилетов, которые дорожают при наступлении даты вылета, но именно поэтому каждый может быть уверен, что приедет в аэропорт, и билеты будут. То же самое и в строительстве: при приближении сроков сдачи проекта стоимость работ для заказчика должна быть дороже, ведь придется привлекать больше специалистов и работать быстрее.

ГИС «Электронный трудовой договор»: все трудовые договоры фиксируются на специальном сайте; госкомпании принимают на работу только по специальности

Еще один ГИС называется «Электронный трудовой договор», он тоже готовится к запуску в 2018 году и содержит не меньше противоречий. Его уже успели обсудить на совещании рабочей группы в Администрации Президента, и замысел идеологов системы состоит в том, что она в обязательном порядке будет фиксировать все трудовые договоры. С 1 января налоговики запускают своем сайте сервис, который позволяет гражданам посмотреть, какие платежи и в каком объеме платит за них работодатель. Значит, с точки зрения технологий до ГИСа рукой подать.

Цель внедрения этого ГИСа — в повышении сбора налогов, и в этом, конечно, нет ничего плохого. Но есть одна пикантная деталь: частью ГИСа станут профстандарты. Они определяются записью в дипломе, подтверждаются государственной аттестацией и после запуска ГИСа работодатель, вероятно, уже не сможет заключать официальный договор с работником без профильного образования.

Работаете маркетологом, но по образованию геодезист? Будьте добры, покиньте офис и отправляйтесь в поля. Когда-то ведь государство тратило на ваше образование деньги. Вот и отработайте их, или получите уже за свои деньги профильную специальность. Звучит фантастически, но реформа идет полным ходом, и ее не остановить.

И я считаю, что это большое зло. Ведь именно во владении непрофильными знаниями иногда и кроется конкурентное преимущество. А что же тогда сказать про Стива Джобса и Билла Гейтса, у которых формально образования нет вообще?

ГИС «Интернет»: весь интернет-трафик в стране проходит только через узлы связи, получившие лицензию у государства и подконтрольные властям

В начале ноября 2016 года на официальном портале госинформации Минкомсвязь объявила о создании еще одного ГИСа с очень длинным названием, который для краткости мы назовем ГИС «Интернет». Сейчас его обсуждает рабочая группа при правительстве РФ. Работа идет полным ходом: в качестве почвы для принятия ГИС уже готовится закон «О внесении изменений в федеральный закон «О связи». Техническая сторона работы очередного ГИС пока не ясна, но его суть уже понятна и является частью тренда по ужесточению контроля за интернетом (вместе с пресловутым «пакетом Яровой»). Точки обмена интернет-трафиком внутри страны будут контролироваться властями, что якобы сделает возможным отследить посещение заблокированных сайтов и вычислить их посетителей по IP-адресам.

Русский народ хитер на выдумки, и мне смешно, когда в новостях говорят о злоумышленнике, задержанном на границе с жестким диском. Не представляю его уровень образования, если он не догадался установить на компьютер Dropbox, и передать все данные по сети. Можно построить такой туннель, расшифровать который почти невозможно. Что же касается запрещенных сайтов, то для полной их блокировки придется запретить интернет, как в Северной Корее. По-другому никак: примеры Китая и Саудовской Аравии показывают, что для этого не годится даже самый мощный файрволл.

Когда погружаешься в чтение законопроектов на сайтах министерств и ведомств, радуешься, что до их полной реализации должно пройти, по меньшей мере, пять лет. Некоторые моменты абсурдны, и хочется верить, что ГИСы, в конечном виде, будут выглядеть совсем по-другому. На бумаге можно создать любой проект, но фактическая его реализация будет под большим вопросом.

Проекты ГИСов сейчас учитывают интересы государства и, частично, интересы простых граждан, но на интересах бизнеса стоит крест. Они не учитываются никак, хотя ГИСы могли бы стать полезными и для предпринимателей.

Скажем, если ГИС ЖКХ будет содержать в себе не только контролирующие функции, но и полезные сервисы (например, бухгалтерский учет), это была бы колоссальная помощь для маленьких управляющих компаний. ГИС «Интернет» мог бы автоматизировать деятельность Роскомнадзора в сфере лицензирования. Ведь получение IP-адресов или телефонных номеров у операторов связи связано с невероятными бюрократическими сложностями. А ГИС «Ценообразование в строительстве» мог бы содержать базу подрядчиков с информацией о построенных объектах.

Впрочем, мы все уже привыкли к тому, что государство и предприниматели существуют в разных плоскостях. Бизнес перестал буквально воспринимать государственные инициативы, а государство иногда забывает о бизнес-логике. Самое главное — не нарушать создавшийся баланс, и не ломать привычного уклада, при котором самые абсурдные запреты являются формальными.

Источник: www.forbes.ru