После описания системы в целом ведется разбиение ее на большие фрагменты. Данный процесс именуется функциональной декомпозицией, а диаграммы, которые обрисовывают любой фрагмент и взаимодействие фрагментов, именуются диаграммами декомпозиции.

После декомпозиции контекстной диаграммы ведется декомпозиция каждого большого фрагмента системы на наиболее маленькие и т.д., до достижения подходящего значения подробности описания. После каждого сеанса декомпозиции делаются сеансы экспертизы — специалисты предметной области показывают на соотношение реальных бизнес-процессов сделанным диаграммам. Найденные несоответствия исправляются, и лишь после прохождения экспертизы в отсутствии замечаний разрешено приступать к последующему сеансу декомпозиции. Так достигается соотношение модели реальным бизнес-процессам на любом уровне модели. Синтаксис описания системы в целом и каждого ее фрагмента схож на протяжении построения всей модели.

Диаграммы декомпозиции содержат схожие работы, т.е. дочерние работы, имеющие единую родительскую работу. При разработке диаграммы декомпозиции надлежит указать нотацию новой диаграммы и численность работ на ней. Возможный перерыв количества работ — 2-8.

Нотации описания бизнес-процессов — IDEF0 | Naked BPM

Декомпозировать работу на одну работу не имеет смысла: диаграммы с численностью работ больше 8 получаются сверх насыщенными и некорректно читаются. Для обеспечения наглядности и лучшего осмысливания имитируемых процессов рекомендовано применять от 3-х до 6 блоков на одной диаграмме. Если как оказалось, что количество работ недостаточно, то работу разрешено добавить в диаграмму, щелкнув поначалу по кнопочке на палитре инструментов, а потом по свободному месту на диаграмме.

Работы на диаграммах декомпозиции традиционно размещаются по диагонали от левого верхнего угла к правому нижнему. Таковой распорядок именуется в левом верхнем углу помещается самая принципиальная работа, исполняемая по времени первой. Дальше вправо книзу размещаются наименее принципиальные или исполняемые позже работы. Такое расположение упрощает чтение диаграмм, не считая того, на нем базируется понятие взаимосвязей работ (рис. 3.3.1).

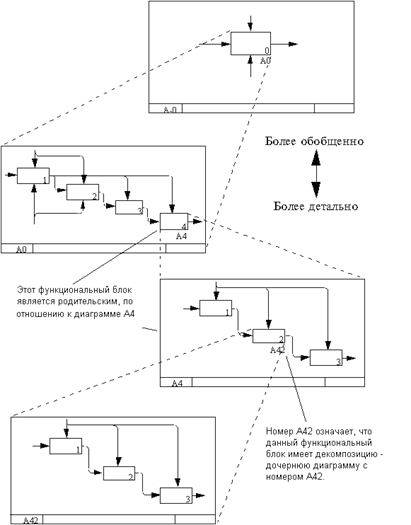

Каждая из работ на диаграмме декомпозиции может быть в свою очередь декомпозирована (рис. 3.3.2). На диаграмме декомпозиции работы нумеруются автоматически слева направо. Номер работы показывается в правом нижнем углу.

Рис. 3.3.1 — Декомпозиция первого уровня для процесса «Ведение электронного журнала успеваемости и посещаемости»

Рис. 3.3.2 — Декомпозиция второго уровня для процесса «Ввод данных»

Диаграмма декомпозиции предназначена для детализации работы. В отличие от моделей, отображающих структуру организации, работа на диаграмме верхнего уровня в IDEF0 — это не элемент управления нижестоящими работами. Работы нижнего уровня — это то же самое, что работы верхнего уровня, но в более детальном изложении. Как следствие этого границы работы верхнего уровня — это то же самое, что границы диаграммы декомпозиции.

При декомпозиции работы входящие в нее и исходящие из нее стрелки (кроме стрелки вызова) автоматически появляются на диаграмме декомпозиции (миграция стрелок), но при этом не касаются работ.

Для связывания стрелок входа, управления или механизма необходимо перейти в режим редактирования стрелок, щелкнуть по наконечнику стрелки и потом по соответствующему сегменту работы. Для связывания стрелки выхода необходимо перейти в режим редактирования стрелок, щелкнуть по сегменту выхода работы и затем по стрелке.

Для связи работ между собой используются внутренние стрелки, то есть стрелки, которые не касаются границы диаграммы, начинаются у одной и кончаются у другой работы.

Для рисования внутренней стрелки необходимо в режиме рисования стрелок щелкнуть по сегменту (например, выхода) одной работы и затем по сегменту (например, входа) другой. В IDEF0 различают следующие типы связей работ.

— Связь по входу (output-input), когда стрелка выхода вышестоящей работы направляется на вход нижестоящей (например, на рис. 2 стрелка «Ведомость учета продукции» связывает работы «Ввод и редактирование данных о выпуске продукции» и «Поиск данных о продукции»);

— Связь по управлению (output-control), когда выход вышестоящей работы направляется на управление нижестоящей. Связь по управлению показывает доминирование вышестоящей работы. Данные или объекты выхода вышестоящей работы не меняются в нижестоящей;

— Обратная связь по входу (output-input feedback), когда выход нижестоящей работы направляется на вход вышестоящей. Такая связь, как правило, используется для описания циклов;

— Обратная связь по управлению (output-control feedback), когда выход нижестоящей работы направляется на управление вышестоящей.

Явная стрелка имеет источником одну-единственную работу и назначением тоже одну-единственную работу.

Разветвляющиеся и сливающиеся стрелки. Одни и те же данные или объекты, порожденные одной работой, могут использоваться сразу в нескольких других работах. С другой стороны, стрелки, порожденные в разных работах, могут представлять собой одинаковые или однородные данные или объекты, которые в дальнейшем используются или перерабатываются в одном месте.

Для моделирования таких ситуаций в IDEF0 используются разветвляющиеся и сливающиеся стрелки. Для разветвления стрелки нужно в режиме редактирования стрелки щелкнуть по фрагменту стрелки и по соответствующему сегменту работы. Для слияния двух стрелок выхода нужно в режиме редактирования стрелки сначала щелкнуть по сегменту выхода работы, а затем по соответствующему фрагменту стрелки.

Смысл разветвляющихся и сливающихся стрелок передается именованием каждой ветви стрелок. Существуют определенные правила именования таких стрелок. Рассмотрим их на примере разветвляющихся стрелок. Если стрелка именована до разветвления, а после разветвления ни одна из ветвей не именована, то подразумевается, что каждая ветвь моделирует те же данные или объекты, что и ветвь до разветвления.

Если стрелка именована до разветвления, а после разветвления какая-либо из ветвей тоже именована, то подразумевается, что эти ветви соответствуют именованию. Если при этом какая-либо ветвь после разветвления осталась неименованной, то подразумевается, что она моделирует те же данные или объекты, что и ветвь до разветвления.

Все работы модели нумеруются. Номер состоит из префикса и числа. Может быть использован префикс любой длины, но обычно используют префикс А. Контекстная (корневая) работа дерева имеет номер А0. Работы декомпозиции А0 имеют номера А1, А2, A3 и т.д.

Работы декомпозиции нижнего уровня имеют номер родительской работы и очередной порядковый номер, например работы декомпозиции A3 будут иметь номера А31, А32, АЗЗ, А34 и т.д. Работы образуют иерархию, где каждая работа может иметь одну родительскую и несколько дочерних работ, образуя дерево. Такое дерево называют деревом узлов, а вышеописанную нумерацию — нумерацией по узлам.

Диаграммы IDEF0 имеют двойную нумерацию. Во-первых, диаграммы имеют номера по узлу. Контекстная диаграмма всегда имеет номер А-0, декомпозиция контекстной диаграммы — номер А0, остальные диаграммы декомпозиции — номера по соответствующему узлу (например, A1, A2, А21, А213 и т. д.).

BPwin автоматически поддерживает нумерацию по узлам, т.е. при проведении декомпозиции создается новая диаграмма и ей автоматически присваивается соответствующий номер. В результате проведения экспертизы диаграммы могут уточняться и изменяться, следовательно, могут быть созданы различные версии одной и той же (с точки зрения ее расположения в дереве узлов) диаграммы декомпозиции. BPwin позволяет иметь в модели только одну диаграмму декомпозиции в данном узле.

Источник: studbooks.net

Моделирование бизнес-процессов (стандарт IDEF0).

В рамках программы интегрированной компьютеризации производства ICAM (Integrated Computer Aided Manufacturing), проводимой по инициативе ВВС США, была разработана методология функционального моделирования IDEFO (Icam DEFinition). В настоящее время IDEF0 утверждена в качестве федерального стандарта США, а также рекомендована Госстандартом России для исследования структуры, параметров и характеристик производственно-технических и организационно-экономических систем (предприятий) [1] .

Методология IDEF0 предназначена для функционального моделирования системы, в рамках которого формируется структура и производится графическое описание предметных функций, а также информации и объектов, связывающих эти функции. Функциональные модели могут использоваться для анализа и формирования требований к системе. Диаграммы — главные компоненты модели, все функции предприятия и интерфейсы на них представлены как блоки и дуги соответственно.

При функциональном моделировании на основе IDEF0 осуществляется декомпозиция предметной целевой функции на согласованные и непротиворечивые функции следующего уровня детализации. Этот процесс осуществляется до получения элементарных функций, не подлежащих дальнейшей декомпозиции.

Важно запомнить

Функциональная декомпозиция является основой для построения схем функциональной иерархии.

При декомпозиции используются следующие соглашения. Предметная функция любого уровня, начиная с целевой, преобразует входной поток физических объектов (материалов/предметов) или информации в выходной. Будем далее называть входной поток «входом» (Input) и обозначать I управленческое воздействие, которое определяет условия выполнения преобразования. Будем называть такое воздействие «управление» (Control) и обозначать С средства, непосредственно реализующие функцию. Будем называть такие ресурсы «механизмы» (Mechanism) и обозначать М.

При наличии необходимых для выполнения функции управленческих данных и ресурсов исходные данные поступают на вход функции, которая преобразует их в результаты — «выходы» (Output). Эти результаты будем обозначать О. В зависимости от разнообразных сочетаний управленческих и входных данных результаты исполнения функции могут быть разными, например, принятое или непринятое решение. Другими словами, «входы» преобразуются в «выходы», «управления» ограничивают или предписывают условия выполнения функции, «механизмы» описывают средства, которые используются для выполнения функции. «Выходы» одной функции могут быть «входами», «управлением» или «механизмами» для другой. При моделировании обратной связи «выход» функции может поступать на (может быть ее) «вход(ом)».

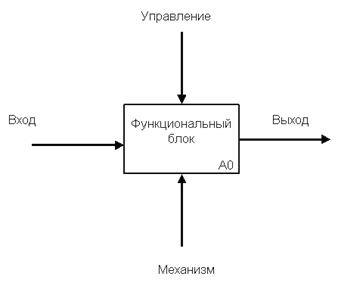

На рисунке 7.1 приведен основной элемент пунктуации графического языка IDEF0 — блок с интерфейсными дугами.

Рис. 7.1. Функциональный блок и интерфейсные дуги

Управляющие предметной деятельностью данные входят в блок сверху, в то время как материалы или информация, которые подвергаются предметной процедуре (операции), показаны с левой стороны блока. Результаты выхода показаны с правой стороны.

Механизм, который осуществляет операцию, представляется дугой, входящей в блок снизу. Механизм моделирует средства (станок, компьютер, инструмент), используемые для выполнения данной функции. Следует особо подчеркнуть, что механизм может представлять и персонал, участвующий в выполнении функции, например, оператора компьютера или станка.

Физически связи функций осуществляются через множество системно значимых объектов — предметов (например, материалы), документов или информации. В IDEF0 такие объекты называются «данными».

В результате связей между функциями устанавливаются потоки данных: входные, управляющие, выходные и ресурсные.

Обратные связи, итерации, продолжающиеся процессы могут быть также представлены в виде дуг (стрелок), ориентация которых указывает направление движения данных. Дугам присваиваются имена, описывающие моделируемые данные.

IDEFO-моделирование начинается с построения контекстной диаграммы, которая представляет целевую функцию системы (предприятия), ее назначение или миссию, а также связи предприятия с внешней средой. Контекстная диаграмма — это один функциональный блок с дугами, моделирующими внешние (входные и выходные) потоки информации и материальных ресурсов. При такой интерпретации рис. 7.1 можно рассматривать как графическое представление контекстной диаграммы.

Далее, в соответствии с методологией IDEF0, контекстная функция может быть детализирована на диаграмме первого уровня, как показано на рис. 12 [2] .

Для этого проводится декомпозиция контекстной функции, позволяющая выявить полный набор подфункций. Диаграмма низшего уровня иллюстрирует «внутреннее строение» блока «родительской» диаграммы (рис. 7.3).

Итак, IDEFO-модель представляет собой дерево (иерархию) диаграмм, описывающих составные части функционирования сложного объекта, которые изображены в виде блоков. Детализация основных функциональных блоков производится на диаграммах низшего уровня. Процесс детализации называется декомпозицией. На каждом этапе декомпозиции диаграмма высшего уровня называется родительской для более детальной диаграммы.

Рис. 7.2. Диаграмма первого уровня (АО)

Рис. 7.3. Диаграмма второго уровня декомпозиции (А4)

Для фиксации положения в модели диаграммы и функциональные блоки нумеруются. Контекстной диаграмме присваивается номер А-0, диаграмме первого уровня — АО и т.д. Номера диаграмм указываются в так называемом каркасе — граничной рамке, содержащей различную справочную информацию (например, рис. 7.4) [3] .

Контекстная диаграмма содержит, как уже указывалось, один блок, который обозначается АО. Функциональные блоки, декомпозирующие (детализирующие) блок АО, обозначаются А1—А4 (см. рис. 7.2). Эти блоки, в свою очередь, также могут быть декомпозированы на диаграммах следующего уровня. Тогда функциональные блоки нижнего уровня будут иметь номер «родительской» работы и очередной порядковый номер, например, работы декомпозиции А4 будут иметь номера А41, А42, А43 и т. д.

Пример моделей бизнес-процессов в стандарте IDEF0 приведен на рис. 7.4—7.7 [4] .

В процессе моделирования предметной деятельности формируются и графически представляются несколько множеств, а именно:

- 1) предметных задач и функций организации;

- 2) объектов реального мира, взаимодействующих в рамках решения предметных задач (выполнения целевых функций);

- 3) взаимосвязей (отношений) различного рода между внешними и внутренними объектами;

- 4) данных, посредством которых осуществляются взаимосвязи функций между собой и с внешними объектами.

Перечисленные результаты моделирования являются структурированным представлением предметной деятельности. Следует отметить, что модель выполнена в терминах предметной деятельности. Это позволяет осуществлять итеративную процедуру ее уточнения путем многократных консультаций со специалистами предметной области.

- [1] См. Постановление Госстандарта России от 2 июля 2001 г. № 256-ст «О принятии и введении в действие рекомендаций по стандартизации» в части рекомендацийР 50.1.028—2001 «Информационные технологии поддержки жизненного цикла продукции. Методология функционального моделирования».

- [2] Рисунки 7.2, 7.3 заимствованы из источника: Веидров А.М. CASE-технологии.Современные методы и средства проектирования информационных систем. URL :http://citfomm.ru/database/case/index.shtml

- [3] Здесь и далее граничные рамки не рассматриваются. Познакомитьсяс этим компонентом функциональных моделей можно по специальной литературе,посвященной IDEF0 моделированию.

- [4] Тютюнин А.В., Шевелев А.С. Информационные технологии в банке. М. : БДЦ-Пресс, 2003.

Источник: bstudy.net

Синтаксис и семантика idef0-диаграмм

Метод IDEF0 можно считать следующим этапом развития хорошо известного графического языка функционального описания систем SADT (Structured Analysis and Design Technique). Исторически IDEF0, как стандарт, был разработан в 1981 году в рамках обширной программы автоматизации промышленных предприятий США, которая носила обозначение ICAM (Integrated Computer Aided Manufacturing).

Собственно семейство стандартов IDEF унаследовало свое обозначение от названия этой программы (IDEF=ICAM DEFinition). В процессе практической реализации, участники программы ICAM столкнулись с необходимостью разработки новых методов анализа процессов взаимодействия в промышленных системах. При этом кроме усовершенствованного набора функций для описания бизнес-процессов, одним из требований к новому стандарту было наличие эффективной методологии взаимодействия в рамках аналитик-специалист. Другими словами, новый метод должен был обеспечить групповую работу над созданием модели, с непосредственным участием всех аналитиков и специалистов, занятых в рамках проекта.

В результате поиска соответствующих решений появился метод функционального моделирования IDEF0. C 1981 года стандарт IDEF0 претерпел несколько незначительных изменений, в основном ограничивающего характера, и последняя его редакция была выпущена в декабре 1993 года Национальным институтом по стандарам и технологиям США (NIST).

Графический язык IDEF0 достаточно прост и гармоничен. В его основе лежат четыре основных понятия.

Первым из них является понятие функционального блока(Activity Box). Функциональный блок графически изображается в виде прямоугольника (рис.1) и представляет собой некоторую конкретную функцию в рамках рассматриваемой системы. По требованиям стандарта название каждого функционального блока должно быть сформулировано, по возможности, в глагольном наклонении (например, «производить продукцию», а не «производство продукции»).

Каждая из четырех сторон функционального блока имеет свое определенное значение (роль), а именно:

- верхняя сторона имеет значение «Управление» (Control);

- левая сторона имеет значение «Вход» (Input);

- правая сторона имеет значение «Выход» (Output);

- нижняя сторона имеет значение «Механизм» (Mechanism).

Каждый функциональный блок в рамках единой рассматриваемой системы должен иметь свой уникальный идентификационный номер.

Вторым понятием метода IDEF0 является понятие интерфейсной дуги(Arrow). Интерфейсные дуги часто называют потоками или стрелками. Интерфейсная дуга отображает элемент системы, который обрабатывается функциональным блоком или оказывает иное влияние на функцию, отображенную данным функциональным блоком.

|

Рис.1. Функциональный блок

Графическим отображением интерфейсной дуги является однонаправленная стрелка. Каждая интерфейсная дуга должна иметь свое уникальное наименование (Arrow Label). По требованию стандарта, наименование должно быть, по возможности, оборотом существительного.

С помощью интерфейсных дуг отображают различные объекты системы. Такими объектами могут быть элементы реального мира (детали, вагоны, сотрудники и т.д.) или информация (документы, данные, инструкции и т.д.).

В зависимости от того, к какой из сторон подходит данная интерфейсная дуга, она носит название «входящей», «исходящей», «механизма» или «управляющей». Кроме того, «источником» (началом) и «приемником» (концом) каждой функциональной дуги могут быть только функциональные блоки. При этом «источником» может быть только выходная сторона блока, а «приемником» любая из трех оставшихся.

Необходимо отметить, что любой функциональный блок по требованиям стандарта должен иметь, по крайней мере, одну управляющую интерфейсную дугу и одну исходящую. Это и понятно – каждый процесс должен протекать по каким-то правилам (отображаемым управляющей дугой), а также выдавать некоторый результат (выходящая дуга), иначе его рассмотрение не имеет смысла. В настоящее время это требование дополнено наличием хотя бы одного механизма и входящей дуги у каждого функционального блока.

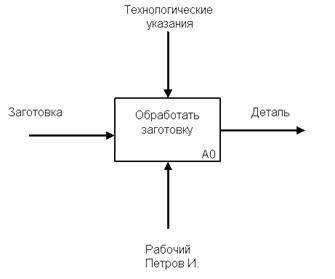

При построении IDEF0 – диаграмм важно правильно отделять входящие интерфейсные дуги от управляющих, что часто бывает непросто. К примеру, на рис.2 изображен функциональный блок «Обработать заготовку».

В реальном процессе рабочему, производящему обработку, выдают заготовку и технологические указания по обработке (или правила техники безопасности при работе на станке). Ошибочно может показаться, что и заготовка и документ с технологическими указаниями являются входящими объектами. На самом деле, в этом процессе заготовка обрабатывается по правилам, отраженным в технологических указаниях, которые должны, соответственно, изображаться управляющей интерфейсной дугой.

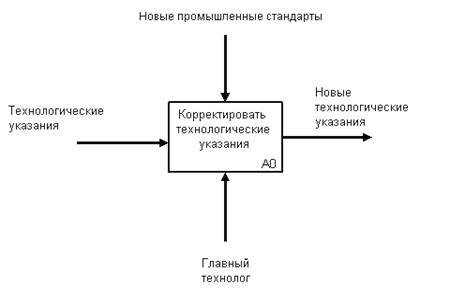

В другом случае (рис.3) технологические указания обрабатываются главным технологом в целях внесения изменений. При этом старые указания отображаются уже входящей интерфейсной дугой, а управляющим объектом являются, например, новые промышленные стандарты, исходя из которых, проводятся данные изменения.

|

Рис.2. Представление функции «Обработать заготовку»

|

Рис.3. Представление функции технолога

Приведенные выше примеры подчеркивают внешне схожую природу входящих и управляющих интерфейсных дуг. Однако для систем одного класса всегда есть определенные разграничения. Например, в случае рассмотрения предприятий и организаций, существуют пять основных видов объектов: материальные потоки (детали, товары, сырье и т.д.), финансовые потоки (наличные и безналичные средства, инвестиции и т.д.), потоки документов (коммерческие, финансовые и организационные документы), потоки информации (данные о намерениях, устные распоряжения и т.д.) и ресурсы (сотрудники, станки, машины и т.д.). При этом в различных случаях входящими и исходящими интерфейсными дугами могут отображаться все виды объектов, управляющими — только относящиеся к потокам документов и информации, а дугами-механизмами — только ресурсы.

Обязательное наличие интерфейсных дуг является одним из главных отличий стандарта IDEF0 от других методов (например, DFD (Data Flow Diagram) или WFD (Work Flow Diagram)).

Третьим основным понятием стандарта IDEF0 является декомпозиция (Decomposition). Операция декомпозиции применяется при разбиении сложного процесса на составляющие его функции. При этом уровень детализации процесса определяется непосредственно разработчиком модели.

Декомпозиция позволяет постепенно и структурировано представлять модель системы в виде иерархической структуры отдельных диаграмм, что делает ее менее перегруженной и легко читаемой.

Модель IDEF0 всегда начинается с представления системы как единого целого – одного функционального блока с интерфейсными дугами, выходящими за пределы рассматриваемой области. Такая диаграмма с одним функциональным блоком называется контекстной диаграммой, и обозначается идентификатором А-0.

В пояснении к контекстной диаграмме должна быть указана цель (Purpose) построения диаграммы в виде краткого описания и зафиксирована точка зрения (Viewpoint).

Определение и формализация цели разработки IDEF0 – модели является крайне важным моментом. Фактически, цель определяет соответствующие области в исследуемой системе, на которых необходимо сосредоточиться в первую очередь. Например, если моделируется деятельность предприятия с целью построения его информационной системы, то построенная модель будет существенно отличаться от той, которая была разработана для того же самого предприятия, но уже с целью оптимизации технологических процессов.

При построении модели точка зрения определяет основное направление развития модели и уровень необходимой детализации. Четкое фиксирование точки зрения позволяет разгрузить модель, отказавшись от детализации и исследования отдельных элементов, не являющихся необходимыми, исходя из выбранной цели. Например, функциональные модели одного и того же предприятия с точек зрения главного технолога и финансового директора будут существенно различаться по направленности их детализации. Это связано с тем, что в конечном итоге, финансового директора мало интересуют производственные аспекты обработки сырья, а главному технологу ни к чему прорисованные схемы финансовых потоков. Правильный выбор точки зрения существенно сокращает временные затраты на построение конечной модели.

В процессе декомпозиции функциональный блок, который в контекстной диаграмме отображает систему как единое целое, подвергается детализации на другой диаграмме. Получившаяся диаграмма второго уровня содержит функциональные блоки, отображающие главные подфункции функционального блока контекстной диаграммы и называется дочерней (Child diagram) по отношению к нему (каждый из функциональных блоков, принадлежащих дочерней диаграмме соответственно называется дочерним блоком – Child Box).

В свою очередь, функциональный блок — предок называется родительским блоком по отношению к дочерней диаграмме (Parent Box), а диаграмма, к которой он принадлежит – родительской диаграммой (Parent Diagram). Каждая из подфункций дочерней диаграммы может быть далее детализирована путем аналогичной декомпозиции соответствующего ей функционального блока. Важно отметить, что в каждом случае декомпозиции функционального блока все интерфейсные дуги, входящие в данный блок, или исходящие из него фиксируются на дочерней диаграмме. Этим достигается структурная целостность IDEF0 – модели. Графически механизм декомпозиции показан на рис.4.

Следует обратить внимание на взаимосвязь нумерации функциональных блоков и диаграмм — каждый блок имеет свой уникальный номер доминирования на диаграмме (цифра в правом нижнем углу прямоугольника), а черточка под левым верхним углом указывает на существование дочерней для этого блока диаграммы. Отсутствие этого обозначения говорит о том, что декомпозиции для данного блока не существует.

|

Рис.4. Декомпозиция функциональных блоков

Часто бывают случаи, когда отдельные интерфейсные дуги не имеет смысла продолжать рассматривать в дочерних диаграммах ниже какого-то определенного уровня в иерархии, или наоборот — отдельные дуги не имеют практического смысла выше какого-то уровня. Например, интерфейсную дугу, изображающую «деталь» на входе в функциональный блок «Обработать на токарном станке» не имеет смысла отражать на диаграммах более высоких уровней – это будет только перегружать диаграммы и делать их сложными для восприятия.

С другой стороны, иногда необходимо избавиться от отдельных «концептуальных» интерфейсных дуг и не детализировать их глубже некоторого уровня. Для решения подобных задач в стандарте IDEF0 предусмотрено понятие туннелирования.

Обозначение туннеля (Arrow Tunnel) в виде двух круглых скобок вокруг начала интерфейсной дуги обозначает, что эта дуга не была унаследована от функционального родительского блока и появилась (из туннеля) только на этой диаграмме. В свою очередь, такое же обозначение вокруг конца интерфейсной дуги (стрелки) в непосредственной близи от блока–приемника означает тот факт, что в дочерней, по отношению к этому блоку, диаграмме эта дуга отображаться и рассматриваться не будет.

Чаще всего отдельные объекты и соответствующие им интерфейсные дуги не рассматриваются на некоторых промежуточных уровнях иерархии. В таком случае они сначала «погружаются в туннель», а затем, при необходимости, «возвращаются из туннеля». Однако «правилом хорошего тона» в настоящее время стало минимальное использование механизмов туннелирования и растуннелирования. Альтернативой этих механизмов является разветвление и слияние дуг.

Последним из понятий IDEF0 является глоссарий (Glossary). Для каждого из элементов IDEF0 (диаграмм, функциональных блоков, интерфейсных дуг) существующий стандарт подразумевает создание и поддержание набора соответствующих определений, ключевых слов, повествовательных изложений и т.д., которые характеризуют объект, отображенный данным элементом.

Этот набор называется глоссарием и является описанием сущности данного элемента. Например, для управляющей интерфейсной дуги «распоряжение об оплате» глоссарий может содержать перечень полей соответствующего дуге документа, необходимый набор виз и т.д. Глоссарий гармонично дополняет наглядный графический язык, снабжая диаграммы необходимой дополнительной информацией. Глоссарии реализованы в виде свойств каждого объекта, которые создаются всякий раз при его создании.

Обычно IDEF0-модели несут в себе сложную и концентрированную информацию. Для ограничения их перегруженности и удобочитаемости, в стандарте приняты соответствующие ограничения сложности:

- ограничение количества функциональных блоков на диаграмме тремя-шестью. Верхний предел (шесть) заставляет разработчика использовать иерархии при описании сложных объектов, а нижний предел (три) гарантирует, что на соответствующей диаграмме достаточно деталей, чтобы оправдать ее создание;

- ограничение количества подходящих к одному функциональному блоку (выходящих из одного функционального блока) интерфейсных дуг четырьмя.

Разумеется, строго следовать этим ограничениям вовсе необязательно, однако они являются весьма действенными в реальной работе.

Стандарт IDEF0 содержит набор процедур, позволяющих разрабатывать и согласовывать модель большой группой людей, принадлежащих к разным областям деятельности моделируемой системы. Обычно процесс разработки является итеративным и состоит из следующих условных этапов:

- создание модели группой специалистов, относящихся к различным сферам деятельности предприятия. Эта группа в терминах IDEF0 называется авторами (Authors). Построение первоначальной модели является динамическим процессом, в течение которого авторы опрашивают компетентных лиц о структуре различных процессов. На основе имеющихся положений, документов и результатов опросов создается черновик (Model Draft) модели;

- распространение черновика для рассмотрения, согласований и комментариев. На этой стадии происходит обсуждение черновика модели с широким спектром компетентных лиц (в терминах IDEF0 – экспертов и читателей) на предприятии. При этом каждая из диаграмм черновой модели письменно критикуется и комментируется, а затем передается автору. Автор, в свою очередь, также письменно соглашается с критикой или отвергает ее с изложением логики принятия решения и вновь возвращает откорректированный черновик для дальнейшего рассмотрения. Этот цикл продолжается до тех пор, пока авторы и читатели не придут к единому мнению.

- официальное утверждение модели. Утверждение согласованной модели происходит руководителем рабочей группы в том случае, если у авторов модели и читателей отсутствуют разногласия по поводу ее адекватности. Окончательная модель представляет собой согласованное представление о предприятии (системе) с заданной точки зрения и для заданной цели.

Наглядность графического языка IDEF0 делает модель вполне читаемой и для лиц, которые не принимали участия в проекте ее создания, а также эффективной для проведения показов и презентаций. В дальнейшем, на базе построенной модели могут быть организованы новые проекты, нацеленные на производство изменений на предприятии (в системе).

Обобщая сказанное, моделирование с использованием метода IDEF0 включает:

1) концептуальный этап (определение объекта и цели моделирования, обоснование точки зрения, подбор субъектов и установление сроков моделирования);

2) этап разработки модели (построение IDEF0-диаграмм, проведение циклов «автор-читатель»);

3) проведение экспериментов с моделью (изучение модели «AS IS», получение ответов на вопросы типа «что будет если…»);

4) интерпретация результатов (построение модели «TO BE», документирование результатов).

Статьи к прочтению:

- Синтаксис и семантика idef3-диаграмм

- Система команд микропроцессора к580

Пример построения диаграммы потоков данных (Data Flow Diagram)

Похожие статьи:

- Синтаксис и семантика idef3-диаграмм Стандарт IDEF3 базируются на концепции моделирования бизнес-процессов организации. Бизнес-процесс – это совокупность технологических и…

- Синтаксис и семантика cf pascal Программы на CF Pascal, как сложные объекты, могут быть рассмотрены с разных точек зрения. Персонаж, у которого программа не компилируется, может думать,…

Источник: csaa.ru