Статья посвящена исследованию влияния факторов, определяющих конкурентоспособность отдельных компаний и стран в рыночной экономике. Анализируется изменение приоритетов в разные периоды экономического развития.

На этапе индустриальной экономики приоритетом в достижении конкурентных преимуществ выступали основные факторы производства: трудовые и природные ресурсы, капитал. Следующий этап рыночной конкуренции связан с инвестициями. Привлечение внешних и внутренних инвестиций обеспечивало компаниям и государствам достижение конкурентных преимуществ.

Главной задачей при этом являлось создание благоприятных условий для инвестирования. В современной экономике роль основных факторов производства, так же как и инвестиции, остаются важными критериями конкурентоспособности. В то же время происходит переход к принципиально новым технологиям, основанным на информации как важнейшем ресурсе.

Возникает новая отрасль экономики, связанная с цифровыми технологиями получения, передачи и обработки информации. Переход к цифровым технологиям сопровождается изменениями условий ведения бизнеса. Конкурентоспособность компаний в условиях цифровой экономики зависит от конкурентоспособности на мировом рынке. Изменяется структура трудовых ресурсов.

КСО как инструмент повышения конкурентоспособности бизнеса

На конкурентоспособность компаний влияет качество занятых на производстве работников. Наблюдается борьба за высококвалифицированные кадры. На современном этапе инновации становятся главным фактором конкурентности как отдельных предприятий, так и стран в целом.

конкурентоспособность

инвестиции

информационные технологии

цифровизация

1. Что такое цифровая экономика? Тренды, компетенции, измерение: доклады к XX Апр. междунар. науч. конф. по проблемам развития экономики и общества, Москва, 9–12 апр. 2019 г. / Под науч. ред. Л.М. Гохберг.

М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2019. 82 с.

2. Обзор рынка информационных технологий от IDC. [Электронный ресурс]. URL: https://news.myseldon.com/ ru/news/ index/ 218024193/ (дата обращения: 06.07.2020).

3. Вахрушев Д.С., Кальсин А.Е., Прохоренков П.А. Управление предприятиями в условиях информатизации экономических отношений на основе применения облачных технологий // Социальные и гуманитарные знания. 2017. Т. 3. № 3. С. 225–231.

4. Мосеев В. Российский ИТ-экспорт: госпрограмма и реальность. 2 декабря 2019. [Электронный ресурс]. URL: https://mcs.mail.ru/blog/rossijskij-it-ehksport-gosprogramma-i-realnost (дата обращения: 06.07.2020).

5. Миграция и утечка мозгов в Европе и Центральной Азии: доклад Всемирного банка, апрель 2020. [Электронный ресурс]. URL: https://www.worldbank.org/en/region/eca/publication/europe-and-central-asia-economic-update (дата обращения: 05.07.2020).

Последнее десятилетие характеризуется динамичными изменениями, происходящими во всех сферах экономики. Появляются новые отрасли экономики, новые технологии и новые продукты. В настоящее время расстановка сил в бизнесе меняется. Крупные компании, которые считались эталоном и знаком качества, очень быстро потеряли свое значение на рынке.

Ключевой фактор конкурентоспособности стран – развитие человеческих ресурсов

На смену приходят высокотехнологичные компании, использующие информацию как основной ресурс. Цифровые технологии постепенно проникают во все сферы экономики и общественной жизни. Конкурентоспособность современной компании во многом определяется ее способностью к трансформации в новых условиях.

Цель исследования: выявление тенденций в изменениях условий обеспечения конкурентоспособности компаний в рыночной экономике.

Результаты исследования и их обсуждение

Рыночная конкуренция на протяжении нескольких сменяемых экономических укладов остается главной движущей силой экономического развития. Противостоять влиянию рыночной конкуренции сегодня не в состоянии ни отдельные страны, ни отдельные компании. Особенно это обстоятельство проявляется в современных условиях глобализации и цифровизации экономики.

На достаточно продолжительном периоде развития мировой экономики конкурентоспособность достигалась за счет основных факторов производства. Страны, обладающие большими запасами природных ресурсов, благоприятным для сельского хозяйства климатом, дешевой рабочей силой, имели конкурентные преимущества и могли обеспечить высокий доход на душу населения. Справедливости ради стоит отметить, что наличие ресурсов является лишь необходимым условием, но не достаточным. Можно привести массу примеров стран, обладающих большими природными ресурсами, но так и не ставшими развитыми экономически. И наоборот, мировая история знает примеры экономически успешных стран, добившихся успехов и не располагающих природными ресурсами.

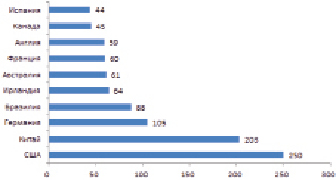

Следующий этап в достижении конкурентоспособности отдельных компаний и государств в целом связан с инвестициями. Создание благоприятного инвестиционного климата обеспечивает приток капитала в экономику, модернизацию производств и отдельных технологий. Как видно из приведенной ниже диаграммы (рис. 1), уровень экономического развития страны находится в корреляции с объемами иностранных инвестиций в экономику.

Инвестиции до сегодняшнего дня остаются важнейшим, хотя не единственным фактором, обеспечивающим конкурентоспособность. Поэтому ситуацию с иностранными инвестициями в российскую экономику за последние годы нельзя назвать благополучной. Так, по данным Центрального банка России, за 2018 г. отток инвестиций из капитала российских компаний составил 6,46 млрд долл., что в основном связано с санкциями со стороны США и европейских стран.

Современный этап развития мировой цивилизации тесно связан с изменением роли информации. Информация на протяжении всех этапов развития человеческого общества являлась важным ресурсом экономического развития. Осознание роли информации для обеспечения конкурентоспособности бизнеса и финансирование проектов в области информационных технологий неизменно приносили инвесторам высокие дивиденды. Анализируя роль информации как экономического ресурса, следует понимать ее неразрывную связь с информационно-телекоммуникационными технологиями. Именно последние создают ценность этого ресурса для потребителя, поскольку важен не сам факт наличия информации, а возможность получить информацию о наличии данного ресурса и возможность использовать последний в ходе своей деятельности.

Особенностью современного этапа развития экономики является прямая зависимость конкурентоспособности отдельных компаний и даже стран от уровня информатизации производства и всех сторон деятельности. Это обстоятельство заставляет компании вкладывать значительные ресурсы в информационно-коммуникационные технологии. Такая тенденция свойственна как лидерам среди экономически развитых стран, так и развивающимся экономикам, стремящимся уйти от зависимости сырьевой экономики. Не является исключением и российская экономика, где рост сектора ИКТ вдвое превышает рост ВВП страны [1].

Рис. 1. Приток иностранных инвестиций в 2019 г. ($ млрд)

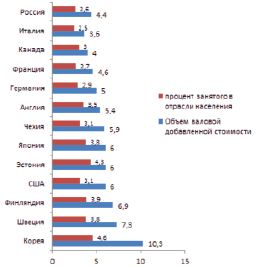

Рис. 2. Удельный вес сектора ИКТ в валовой добавленной стоимости

Приведенные на рис. 2 данные свидетельствуют о наличии отставания сектора информационно-телекоммуникационных технологий России от лидеров этой отрасли. В то же время, по свидетельству аналитиков IDC, рынок ИКТ в России демонстрирует уверенный рост и в 2019 г. достиг уровня $47,05 млрд [2].

В настоящее время расстановка сил в бизнесе меняется. Крупные компании, которые считались эталоном и знаком качества, очень быстро потеряли свое значение на рынке. Так, например, в 2007 г. компания Nokia была мировым лидером на рынке сотовых телефонов и ее доля составляла 40,4 %. В 2011 г., по оценке IDC, эта доля сократилась до 27 %, а в 2012 г. – до 21 %. Таким образом, за пять лет капитализация Nokia упала на 90 %. В 2019 г. акции Nokia упали в цене на 24 %, что стало самым сильным падением с 1991 г. Другим примером является изменение ситуации в книготорговле, где на смену Barneshttps://fundamental-research.ru/ru/article/view?id=42811″ target=»_blank»]fundamental-research.ru[/mask_link]

Инновативность как фактор конкурентоспособности фирм

Нововведения и способность к их внедрению («инновативность») обеспечивают компании определенные преимущества в межфирменном соперничестве. Основная сфера соперничества это – рынок, поэтому главным для выявления экономической значимости нововведения является успешность выступления фирмы в рыночной конкуренции с использованием нововведения.

Современное понятие конкурентоспособности компании является комплексным и многомерным.

Под конкурентоспособностью понимается способность компании создавать и использовать стратегические факторы успеха, выделяющие ее среди конкурентов и дающие определенные рыночные преимущества ее продукции.

В настоящее время можно выделить несколько групп факторов конкурентоспособности:

1. качественная составляющая;

2. маркетинговая составляющая;

3. коммерческая составляющая;

Качественная составляющая включает в себя технико‑экономические параметры продукции (капиталоемкость, наукоемкость, технические параметры, долговечность, экономичность, надежность и т. д.), эргономические параметры (антропометрические, психологические и гигиенические показатели), экологические параметры и патентную чистоту товара. Все вышеназванные параметры составляют понятие качества продукции и подробно рассматриваются в маркетинговой литературе.

Следующий фактор – маркетинговая составляющая конкурентоспособности. Она характеризует фирму с точки зрения эффективности применения комплексных маркетинговых мер воздействия на рынок. Успех компании на современном цивилизованном рынке во многом определяется степенью ориентации на запросы потребителей, умением создавать и корректировать спрос, формировать рыночные ниши, наличием эффективной сбытовой и коммуникационной политики.

Коммерческая составляющая является третьим фактором конкурентоспособности и включает в себя опыт коммерческой деятельности компании, использование гибкой ценовой политики и организацию послегарантийного обслуживания, лояльность отношений с контрагентами, умение вести переговоры и заключать выгодные сделки, аккуратность в ведении деловых операций.

Относительно новым фактором конкурентоспособности является имидж компании, или ее гуд‑вилл. В данное понятие включается известность фирмы и ее корпоративного бренда, степень лояльности потребителей по отношению к продукции фирмы, размеры и характер интеллектуальной собственности. Оценка денежного выражения гуд‑вилл происходит путем вычитания из рыночной стоимости компании балансовой суммы ее материальных активов. Репутация и рыночный вес фирмы приобретают все большее значение и зависят как от всех вышеназванных факторов конкурентоспособности, так и от исторического прошлого, особенностей корпоративной культуры и миссии компании.

Основываясь на предложенном толковании конкурентоспособности, можно сделать вывод о роли инноваций в положении компании на рынке. В каждой из четырех групп факторов конкурентоспособности особую роль играет инновационный аспект ее деятельности. Так, например, понятие качества неразрывно связано с наукоемкостью продукции, что, в свою очередь, невозможно без использования новейших технологий. Постоянные изменения потребительских предпочтений требуют создания нового дизайна продукции, наполнения его новыми функциональными характеристиками, использования новых экологических стандартов и т. д. Без данных нововведений говорить о высоком качестве продукта проблемно.

Маркетинговые инновации, являются ли они следствием продуктовых нововведений или носят обособленный характер, также влияют на конкурентоспособность компании и характеризуются высокой эффективностью в борьбе за рынки сбыта.

Имидж инновативной компании, способной гибко и «безболезненно» реагировать на любые изменения во внешней среде, является привлекательным как для инвесторов, так и для потребителей.

Таким образом, в современных условиях существует зависимость между конкурентоспособностью компаний и интенсивностью их инновационной деятельности. А в силу того, что деятельность компаний все более приобретает международный характер, инновативность становится одним из основных факторов конкурентоспособности международных компаний.

Возрастание роли инновационного менеджмента в конкурентных действиях подчеркивается многими экономистами.

«Для того чтобы стать конкурентоспособными, – пишет американский ученый Х. Мальгрем, – управление компаний должно осуществляться таким образом, чтобы быстрая адаптация к новым условиям стала образом жизни на всех уровнях экономической деятельности».[6]Д. Эбшайр, американский специалист по проблемам международных отношений, подчеркивает рост значения «неосязаемых» элементов конкурентоспособности (контроль качества, система использования ресурсов, взаимоотношения труд–менеджмент). По его мнению, «недостаточные производственные инвестиции и вложения в НИОКР, слабая кооперация между менеджментом и персоналом, чрезмерное государственное регулирование и ориентация руководителей на выработку краткосрочной стратегии имели своим результатом ослабление конкурентных позиций США».[7]

Интернационализация хозяйственной деятельности, принятие на вооружение компаниями новой концепции – концепции единого мирового рынка производится на основе широкомасштабных планов повышения конкурентоспособности фирм в мировом масштабе. Если в 1950‑1960‑е гг. монополии создавали за границей производственные предприятия с целью расширения экспорта, удовлетворения спроса местного рынка, проникновения на рынки соседних государств, использования преимуществ валютных зон, захвата источников сырья, изыскивая, таким образом, возможность получения более высокой прибавочной стоимости за счет эксплуатации дешевой рабочей силы или абсолютной ренты, связанной с монопольным обладанием ценного сырья, то в последние два десятилетия в инвестиционной политике компаний появилось новое направление. От частных мероприятий по повышению эффективности локальных производственных отделений был сделан поворот к разработке инновационных проектов, направленных на повышение доходности корпорации в целом, используя нововведения в технологии производства и в управлении.

Новым фактором для реализации глобального подхода является стремление опередить конкурентов с выходом на рынок с новыми изделиями и услугами. Компании уделяют особое внимание экспорту капитала при освоении производства новой продукции и захвату позиций на зарождающихся рынках. Прямые капиталовложения с целью выпуска новых товаров способствуют опережению иностранной конкуренции и дают фирме ряд преимуществ по сравнению с таким методом внешней экспансии, как продажа лицензии. Последнее особенно справедливо для товаров, находящихся на ранних этапах ЖЦТ.

Основы конкурентоспособности продукции закладываются в сфере производства и главное – на этапе исследований и разработок, где вырабатываются новые научно‑технические решения, эти решения оформляются в заявки на получение патентов, а затем и в патенты. В дальнейшем на базе патентов развивается охраняемое правом производство новых изделий либо происходит процесс уступки прав на производство новой продукции через продажу лицензий. Таким образом, этап, на котором закладываются основы рыночного соперничества компаний, называют научно‑технической конкуренцией. Сущность ее – соперничество за овладение научно‑техническими ресурсами, позволяющими извлекать добавочную прибыль. Право собственности на часть этих ресурсов может охраняться законом (патенты, лицензии, коммерческие секреты), а часть – нет (квалифицированные специалисты).

Внедрение нововведения – это непрерывные усилия фирмы по освоению открытия, цепь улучшений, приобретающих значение только в ходе экстенсивного процесса дополнительного конструирования, модификации и множества мелких эволюционных улучшений, которые доводят его до рынка. Все это объединяется термином «опытно‑конструкторские работы» в общем контексте научных исследований и опытно‑конструкторских работ (НИОКР).

Под влиянием рыночного спроса развитие НИОКР в ведущих странах значительно интенсифицировалось. Характерной особенностью современного этапа развития исследований и разработок является одновременное использование результатов НИОКР. Если в прошлом основные технологии производства часто развивались последовательно, одна за другой, то специфика современного этапа инновационного развития состоит в том, что важнейшие технологии (микроэлектроника, сотовая связь, Интернет, биотехнологии) развиваются практически одновременно, достигая высших фаз развития. Они могут дополнять друг друга, в результате чего возникают новые научные направления, имеющие существенный рыночный потенциал (например, сочетание микроэлектроники с механикой, оптикой или биотехнологией). Отсюда и множественность применений и последствий новых технологий, «иначе говоря, синергия этих новых отраслей такова, что возможности разработки новой продукции не ограниченны».[8]

Постепенное накопление достижений в сфере науки обеспечивает либо эволюционное улучшение выпускаемой товарной продукции и услуг, либо «технологические прорывы» на отдельных направлениях науки и техники. На факт важной роли постепенного аккумулирования результатов НИОКР обращает внимание английский экономист К. Пэвитт, который ввел в оборот понятие технологическое накопление. Согласно этому понятию, создание новой технологии рассматривается как цепь постепенных и непрерывных корректировок и улучшений по мере того, как в рамках фирмы происходят разработка и внедрение новых методов и приемов производства.

Направление технологического развития, которого придерживается та или иная фирма в конкретной отрасли, определяется как и общими, присущими всем компаниям признаками, так и факторами специализации, которым в силу специфических факторов следует та или иная компания. В силу субъективных обстоятельств научно‑технический прогресс осуществляется в разных странах неодинаковыми темпами. При этом фактор «инновативности» необязательно предполагает обладание или вторжение в область только передовой технологии. «В управлении инновационным процессом нет ничего магического, что ограничивало бы его фирмами передовой технологии», – отмечает американский специалист по управлению Дж. Ридз. [9]

Инновационное развитие, таким образом, не является привилегией фирм передовой технологии и представляет собой скорее социально‑экономическое, нежели научно‑техническое явление. Многие научные открытия, особенно в области фундаментальных наук, широко публикуются и не являются собственностью одной фирмы или страны. Поэтому их распространение в значительной степени способствует развитию инновационной деятельности во всех государствах мира, что не без оснований позволяет утверждать: «развитие нововведений во всех странах способствует обострению соперничества между компаниями разных стран».[10]

Анализ направлений НИОКР в ведущих западных странах показывает, что в большинстве случаев под новыми изделиями понимаются улучшенные старые либо в целом товары, ожидаемые к появлению на рынке. Примерно три четверти всех нововведений, зарегистрированных в развитых странах в 1970‑1990‑е гг., относились к улучшению технических характеристик уже существующих товаров или к совершенствованию технологии их производства. Широко рекламируемое фирмами «обновление» номенклатуры производства часто не соответствует действительности, поскольку большая доля НИОКР направлена не на выполнение сложных технических программ, а на небольшие усовершенствования товаров и процессов. Исследование крупной американской консультационной фирмы MC Grow Hill («ЭмСи Гроу Хилл») показало, что 90 % фирм США надеются окупить свои расходы на НИОКР менее чем за шесть лет от начала работы над проектом.[11]Относительно более важные цели технического прогресса преследуются только в небольшом количестве отраслей, а именно в авиаракетно‑космической, химической, электронной и телекоммуникационной, где это объясняется необходимостью решения важных технических задач. Такой подход отвечает интересам компаний, поскольку обеспечивает быстрое получение прибылей:

♦ от краткосрочных работ по повышению характеристик товаров;

♦ от разработки новых видов продукции, с помощью которой вытесняются конкуренты и захватываются рынки сбыта;

♦ от создания новых и улучшения старых технологических процессов, что позволяет снижать издержки производства и повышать добавочную прибыль.

Основная масса «новой продукции» представляет собой улучшенные варианты уже выпускавшейся продукции, отличающиеся изменением отдельных потребительских характеристик (стилем, цветом, формой и т. п.).

Усложнение процессов производства, особенно в наукоемких отраслях, повышение «порога» объема необходимых НИОКР для удержания позиций на рынке объективно обусловливает усиление влияния в ведущих отраслях крупных компаний, имеющих наибольший запас ресурсов для рыночного соперничества. Рост концентрации предложения товаров в руках небольшого числа фирм обусловил непривлекательность ценовой конкуренции, она практикуется реже – только в целях «обороны» от новых фирм, пытающихся занять долю рынка. В этих условиях фирмы, имеющие устоявшиеся позиции на рынке, предпочитают не конкурировать на базе цен, в которой они теряют доходы, а проводить политику товарной дифференциации. Указанный сдвиг в фирменной политике связан и с объективными закономерностями современного производства.

По мере повышения объемов выпуска продукции фирма стремится дифференцировать изготавливаемые товары, исходя из наличия различных потребностей покупателей, отдельные группы которых рассматриваются в качестве относительно независимых сегментов рынка. Наряду с решением проблем дифференциации товаров большое значение для рыночной стратегии монополий приобретает своевременность выхода на рынок. При этом максимально сокращается время на разработку идеи и создание опытного образца, а затем на ее реализацию в виде коммерческой инновации. Освоение и эксплуатация новых видов продукции часто вызывают потребность коренной перестройки капиталоемких производств, без чего процесс внедрения новинок оказывается неэффективным. Однако фирменная политика предусматривает необходимость решения возникающих проблем, поскольку руководство компании рассчитывает на получение устойчивой прибыли от освоения нововведения.

Значимость новых товаров и услуг для экономической деятельности определяется как способность, которую надо развивать в каждом звене организации. В современных условиях широкого развития именно неценовой конкуренции выпуск нового продукта, который значительно превосходит товары конкурентов или вообще не имеет близкого прототипа, играет решающую роль в увеличении продаж фирмы и доли ее продукции на рынке.

Инновационная деятельность может принимать различные формы, однако конечная цель – повышение эффективности деловых операций присутствует практически в каждой конкурентной стратегии. По словам М. Портера, профессора Гарвардской школы бизнеса, «в каждом отдельном производстве конечная задача внедрения нововведений – повышение инновативности деловой активности»,[12]то есть создание реального или псевдореального имиджа новизны, присущей компании или ее продукции. То есть не просто любой новый бизнес, а именно разнообразные нововведения в технике, технологии, производстве, сбыте, организации и управлении составляют, по определению известного американского ученого, основу предпринимательства. И не обязательно при этом быть малой или новой компанией.

Концепция захвата ограниченных ресурсов для укрепления фирменных позиций на рынке и монопольного господства включает в качестве одного из элементов монопольную ренту на результаты научных исследования. Ее формирование и перераспределение на межфирменном уровне, как на внутреннем, так и на мировом рынке в целом базируется на официальном закреплении в собственности компании результатов НИОКР через систему охраны промышленной собственности.

Успех инновационной активности компании, то есть реализация фирменной конкурентоспособности в рыночных условиях, зависит от деятельности компании, в ходе которой постоянно осуществляются внедрение, совершенствование и замена продукции, производственных процессов и методов сбыта. Основу этой деятельности составляют нововведения, которые проходят три стадии:

♦ на первой стадии нововведение стимулируется монопольным доходом, который оно обеспечивает его внедряющей фирме;

♦ на второй стадии технические и коммерческие преимущества постепенно уменьшаются по мере того, как другие фирмы заимствуют первоначальную идею нововведения;

♦ на третьей стадии монопольная прибыль исчезает или значительно снижается – экономическая система «поглощает» нововведение и возвращается в состояние равновесия, но уже нового.

Особенно важными являются вторая и третья стадии. За каждым нововведением следует заимствование (копирование нововведения) и фирма, осуществляющая нововведение, стремится к тому, чтобы деятельность фирм‑имитаторов (копирующих фирм) не снижала норму ее монопольной прибыли.

Это составляет сущность процесса успешной инновационной деятельности, в котором технологическое нововведение, его внедрение и распространение тесно взаимосвязаны. Отсюда следует вывод относительно одного из принципов успешной инновационной деятельности – перманентности. За каждым нововведением, таким образом, должно следовать новое – это, с одной стороны, обеспечивает имидж инновативности, а с другой – не позволяет конкурентам лишить компанию монопольной прибыли за счет копирования нового продукта или технологии.

Единственным эффективным способом обеспечения перманентности инновационного процесса является стратегическое планирование инноваций.

Глава 2

Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:

Источник: studopedia.ru

Инновативность как фактор конкурентоспособности организации

Инновативность – это характеристика деятельности хозяйствующего субъекта, отражающая его способность к внедрению новшеств, ориентацию на инновационное развитие, технологическое и методологическое обновление всех процессов, а также, навыки видения вариантов решения поставленной задачи нестандартными способами, выявления скрытых возможностей и угроз деятельности.

Инновативность выступает показателем деятельности компании, на основании которого дается оценка эффективности ее деятельности, возможностей роста и развития, занятия стабильных позиций и показателей итоговых достижений.

За счет внедрение новшеств организации получают преимущества по сравнению с конкурентами, что говорит о том, что инновативность является фактором конкурентоспособности организации. Инновации способны удовлетворять меняющиеся общественные потребности и формировать принципиально новые объекты спроса.

Сдай на права пока

учишься в ВУЗе

Вся теория в удобном приложении. Выбери инструктора и начни заниматься!

Критерии инновативности деятельности организации

Чтобы оценить насколько организация склонна к новациям в своей деятельности, использует ли она инновационную стратегию развития и инновационную политику в качестве фундамента укрепления конкурентных позиций, требуется оценка следующих показателей:

- Интенсификация инновационного развития. Оценивается уровень инновационности хозяйствующего субъекта, посредством расчета инноваций, применяемых компанией в течение определенного временного промежутка.

- Скорость инновационного развития. Оценивается быстрота внедрения новшеств в различные аспекты деятельности, бизнес-процессы по мере ее первого выхода на рынок. По сути, анализируются возможности и способности компании реагировать на новшества и стремления к их практическому использованию в своей хозяйственной деятельности.

- Коэффициент инновационности. Он отражает долю затрат на разработку инноваций т.е. какие расходы несет компания на внедрение того или иного новшества, какова их себестоимость и каковы выгоды от ее использования.

- Инновационность менеджмента. Данный критерий отражает уровень инновационного подхода к управлению хозяйствующим субъектом. Оценивается использование новых методов управления, взаимодействия с персоналом, организации работы, установления взаимодействия с клиентами и потребителями.

- Маркетинговые инновации. Они отражают новшества в направлениях продвижения продукции, расширения рынков сбыта и способах привлечения потребителей.

- Наличие доступа хозяйствующего субъекта к новым технологиям, а также скорость их разработки.

- Наличие обеспеченного доступа к источникам финансирования значительных капиталовложений в создание, приобретение новых технологий и их освоение. Это предполагает наличие собственного научного отдела, исследовательского центра, в котором реализуется разработка технологий и новых технологичных продуктов, лицензий на проведение определенных видов деятельности, научно-технических разработок или же, использования для этих целей аутсорсинговых компаний, которые реализуют исследования и разработку инноваций.

«Инновативность как фактор конкурентоспособности организации»

Готовые курсовые работы и рефераты

Решение учебных вопросов в 2 клика

Помощь в написании учебной работы

Факторы, воздействующие на инновативность деятельности компании

От того, насколько эффективно компания реализует политику конкурентной борьбы зависит эффективность итоговой деятельности и ее прибыльность.

Инновативность, будучи ведущим фактором конкурентоспособности организации, подвержена воздействию ряда факторов. К ним относятся:

- Роль инноваций для потребителей, их целевых ориентиров и удовлетворения потребностей. Рассматриваются параметры спроса граждан и промышленных предприятий, а также иных коммерческих структур, в направлении удовлетворения спроса которых реализуется деятельность организации. Инновационность деятельность является залогом успеха и продвижения компании, возможностей занятия и сохранения своих рыночных позиций в условиях динамичного развития социально-экономической сферы.

- Источники финансирования разработок. Оценивается наличие нескольких источников финансирования и их величина. Естественно, что от вида источника финансирования и его надежности зависит эффективность инновационного проекта. Возможность привлечения внешних источников финансирования, в том числе и возможность работать по государственным контрактам, повышает инновационную активность предприятия. Если организация не имеет возможности привлечения финансовых ресурсов из разных источников, то и ее возможности реализации инновационных проектов снижаются, что отрицательно сказывается на уровне инновативности компании.

- Отраслевые ориентиры деятельности. Инновативность определяется и сферой предпринимательской деятельности, а также, рыночной нишей организации. В ряде отраслей инновации применяются в малом объеме и только в направлении улучшения хозяйственных процессов, производственной деятельности. В некоторых отраслях, в частности, IT-сфере, инновации сопровождают все этапы деятельности.

- Стадия отраслевого жизненного цикла. На каждой стадии деятельности организации преобладают инновации определенного типа. Если в новых отраслях деятельности, субъектами которой являются малые предприятия преобладают радикальные инновации т.е. компании ориентируются на выход на рынок с инновационной продукцией, то в «старых» отраслях преобладают инновации, ориентированные на улучшение текущей хозяйственной деятельности, обновление технологий.

Уровень инновативности хозяйствующего субъекта можно повысить за счет применения инновационных ресурсов и расширения инновационного потенциала.

Инновационные ресурсы включают все имеющиеся средства, с помощью которых реализуется инновационная деятельность. Сюда входят наличие квалифицированного персонала, технологическое оснащение, интеллектуальная собственность, система коммуникаций, инфраструктура и т. д.

Инновационный потенциал организации отражает максимальный объем инновационной продукции, который может быть создан при полном задействовании имеющихся инновационных ресурсов. Оценивается, насколько организация реализует свой потенциал и может максимизировать инновационную активность.

Источник: spravochnick.ru