Понимание реальной картины текущего состояния дел в бизнесе дает возможность вовремя усилить слабые точки, предотвратить возможные риски, подкорректировать методы достижения стратегических целей. Чтобы объективно оценить эффективность работы компании, нужно учитывать определенные метрики, имеющие первоочередное значение в конкретном случае.

Что такое KPI и зачем их отслеживать

KPI – ключевые показатели эффективности различных бизнес-процессов, набор количественных параметров, позволяющих контролировать деятельность фирмы в целом, ее подразделений, отдельных сотрудников. На основании информации, полученной в процессе отслеживания и анализа KPI, делают выводы об уровне развития бизнеса.

Правильно сформулированные метрики помогают измерить две основных характеристики:

- Результативность – степень достижения запланированных целей.

- Эффективность – пропорциональное соотношение между текущими результатами, временными и финансовыми ресурсами, затраченными на их достижение.

Существует множество различных показателей для оценивания деятельности компании. Некоторые из них тесно связаны, непосредственно влияют друг на друга. Они бывают стратегическими и оперативными. Первые вырисовывают оценку текущей ситуации, вторые необходимы для подведения итогов работы за определенный период и формирования дальнейших планов.

Что такое эффективность бизнеса? | Какими показателями она измеряется и зачем это нужно?

Поскольку в разных видах бизнеса есть свои нюансы, использовать абсолютно все существующие KPI в ходе мониторинга нецелесообразно. Специалисты рекомендуют анализировать индикаторы, поддающиеся количественному измерению и несущие действительно ценную информацию.

Их выбирают в зависимости от специфики, целей и задач проекта. Приоритетные направления в сфере e-commerce – окупаемость вложенных инвестиций, увеличение объемов продаж, привлечение клиентов, улучшение качества сервиса. Содержание выделенных целей и будет основным критерием выбора ключевых индикаторов для интернет-магазина.

Разработка, внедрение и регулярный мониторинг KPI позволяют:

- оценивать результаты, суммировать итоги работы за прошедший период;

- максимально контролировать ситуацию в пределах текущего периода;

- подстраивать бизнес-цели под изменчивые внешние условия;

- оперативно распознавать и устранять проблемы;

- создавать эффективные системы мотивирования персонала;

- вырабатывать продуктивные рабочие нормативы.

При отслеживании динамики показателей можно понять:

- что дает наилучшую отдачу;

- что требует доработки, изменений, правок;

- какие направления нуждаются в особенном внимании;

- насколько быстро и плодотворно развивается онлайн-магазин.

На первоначальном этапе достаточно сфокусироваться на нескольких значимых KPI, пересекающихся с наиболее важными бизнес-целями. В дальнейшем список можно дополнять, но пытаться охватить многое не стоит. Смысл инструмента в том, чтобы анализировать именно ключевые показатели.

Как оценить эффективность бизнеса? Показатели KPI

Система KPI направлена на достижение главных задач компании. Ее внедрением могут заниматься сотрудники магазина, сторонние специалисты, интернет-маркетологи, менеджеры.

8 основных метрик эффективности работы интернет-магазина

По мнению экспертов, ключевыми индикаторами деятельности проекта в сфере электронной коммерции являются следующие метрики.

Трафик

Показатель посещаемости сайта отражает общее количество посетителей за отдельно взятый период времени – день, месяц, неделю, квартал. Это один из очевидных KPI для коммерческого проекта. Он может не влиять на объем продаж напрямую, однако при условии отсутствия стабильного прироста посетителей говорить о возможности увеличения клиентской базы и сбыта не приходится. При снижении целевого трафика падает и прибыль.

Также посещаемость сказывается на популярности, узнаваемости бренда: чем больше посетителей, тем быстрее информация о компании попадает в массы. Анализ данного индикатора эффективности позволит определить моменты падений и подъемов трафика, выяснить причины, провоцирующие положительную и отрицательную динамику.

В процессе мониторинга важно обращать внимание на структуру трафика:

- основные каналы привлечения посетителей – поисковые системы, соцсети, контекстная реклама, sms или e-mail рассылка, постинг в блогах;

- процентное соотношение первых и повторных посещений;

- количество новых переходов.

Особое значение имеет время, проведенное пользователем на веб-сайте, просмотры целевых страниц (карточек товаров), точки наиболее частого выхода с ресурса (корзина, регистрационные формы, процедура оформления заказа).

Конверсия

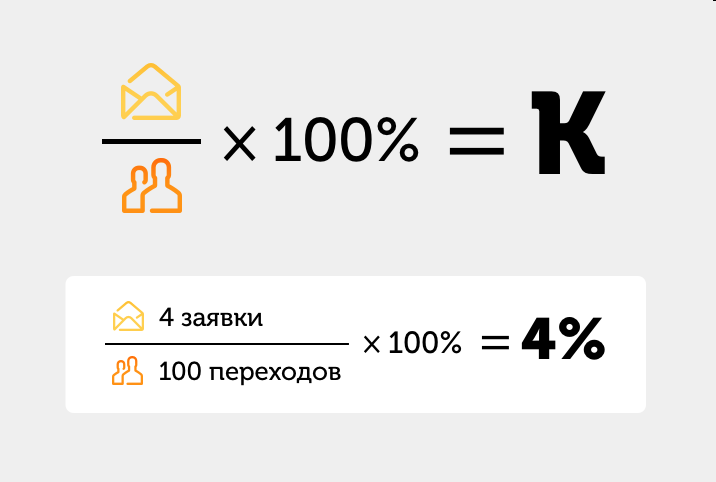

Следующий важнейший индикатор – конверсия. Конверсионные показатели выражают соотношение количества фактических заказов к общему числу посетителей. Например, сегодня сайт магазина посетили 200 пользователей, было оформлено 5 заказов. Конверсия ресурса за текущий день составила 2,5%.

Количество совершивших покупку клиентов показывает, насколько эффективна деятельность коммерческой компании. Чтобы увеличить продажи, нужно предпринимать меры по совершенствованию ресурса, направленные на повышение конверсии. Особенно это актуально при достижении максимального уровня посещаемости в данной нише.

Позиции в поисковых системах

Для продвижения веб-сайта в популярных поисковиках составляется специальное семантическое ядро. При грамотном подходе к оптимизации онлайн-магазин получает высокие шансы на выход в поисковый ТОП, увеличивается потенциал роста трафика.

Анализ показателя видимости в поиске помогает оценить правильность ключевых слов, найти недостатки в стратегии оптимизации ресурса. Для понимания отдачи от работы желательно сравнивать текущие позиции с предыдущим периодом. Если сайт находится на высоких местах рейтинга, достаточно поддерживать уровень в выбранном направлении.

Брошенные корзины

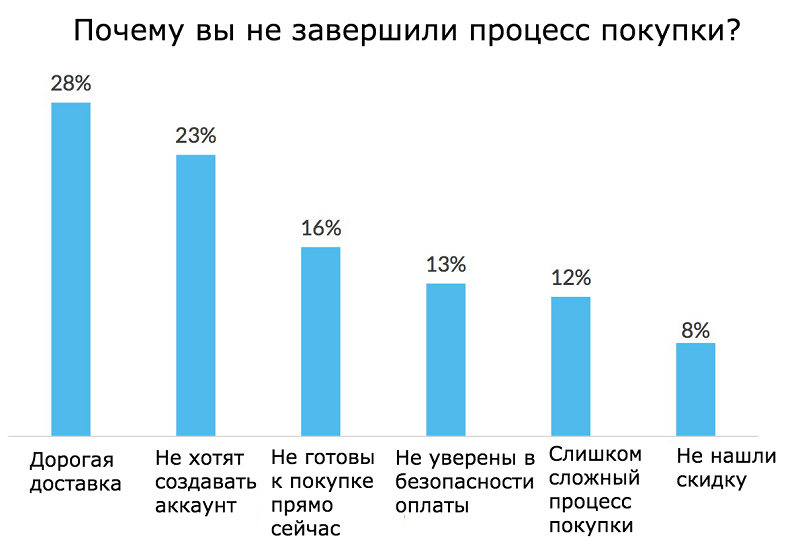

Процент незавершенных заказов – тоже немаловажный KPI в аналитике магазина. Метрика отражает количество клиентов, которые положили продукт в корзину, но не довели процедуру покупки до конца.

Предположим, товар в корзину добавили 200 пользователей. Покупку совершили 50 клиентов. Формула вычисления метрики: (200-50) / 200*100% = 75% брошенных корзин.

Если показатель брошенных корзин на сайте зашкаливает, это повод задуматься, найти и устранить факторы, провоцирующие подобную проблему. В отличие от предыдущих индикаторов эффективности они не связаны с SEO:

- технические сложности при оформлении покупки;

- несоответствие стоимости продукта, указанной на товарной странице и в корзине;

- неподходящие варианты оплаты;

- отсутствие доставки в необходимый регион.

С брошенными корзинами нужно работать: отправлять письма с напоминаниями о незавершенном заказе, устанавливать с клиентом обратную связь для выяснения причин.

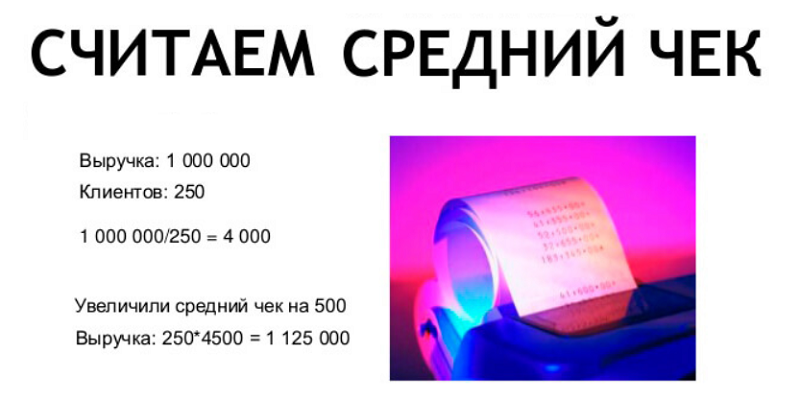

Средний чек

KPI в виде среднего чека рассчитывается путем соотношения общей суммы доходов к числу обработанных заказов. Если прибыль магазина за 15 заказов составила 20000 гривен, то средний чек равен примерно 1333 гривны.

Увеличению этого показателя эффективности способствуют разные методы:

- техники перекрестных продаж;

- дополнительные скидки при покупке нескольких единиц;

- бесплатная доставка заказа на определенную сумму.

Наряду со средним чеком измеряют LTV – прибыль с одного клиента. Метрика выражается в отношении средней стоимости заказа к количеству повторных покупок и среднему времени сотрудничества. Благодаря полученному значению можно судить, стоит ли вкладывать больше инвестиций в привлечение клиентов.

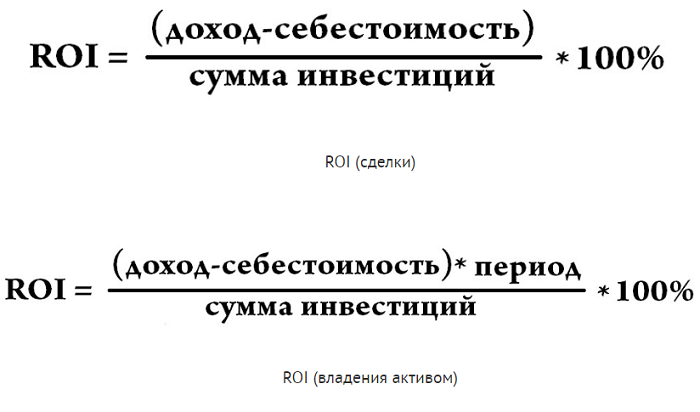

Коэффициент возврата инвестиций

ROI – показатель финансового плана, характеризирующий степень отдачи от средств, затраченных на продвижение и рекламу компании. Он показывает прибыль, получаемую в результате вложения в определенный маркетинговый канал.

Этот KPI рассчитывается путем деления суммы дохода на сумму задействованных средств. Полученное значение умножают на 100%. В итоге можно увидеть, окупается ли вложенный капитал.

Следует учитывать, что в первое время после запуска интернет-магазина метрика ROI будет в любом случае отрицательной. Спустя несколько месяцев она должна выйти в плюс.

Стоимость привлечения клиента

Данная метрика позволяет подытожить, сколько средств требуется на привлечение одного покупателя. Это дает возможность определить эффективность рекламных кампаний, выявить наиболее продуктивный маркетинговый канал, на котором следует сконцентрироваться в дальнейшем.

Формула подсчета показателя:

Стоимость привлечения клиента = Общий бюджет компании / Количество продаж

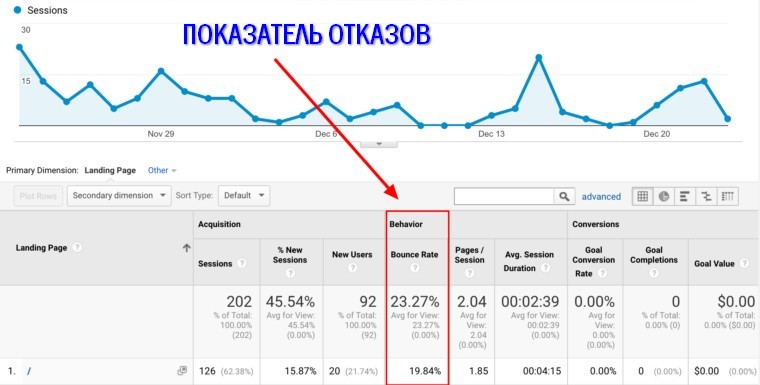

Отказы

Брошенные корзины являются не единственным показателем отказов. К этой категории относится еще одна метрика, отражающая количество посетителей, покидающих ресурс сразу после перехода, практически не взаимодействуя с ним.

KPI отказов считается одним из ведущих поведенческих факторов, учитываемых поисковиками при ранжировании. Слишком высокий показатель (от 80% и более) свидетельствует о наличии достаточно серьезных проблем, неблагоприятно сказывается на конверсии. На него могут влиять низкое качество трафика, длительная загрузка страниц, отсутствие подробной информации в карточках товара, запутанная форма регистрации.

Представленный список метрик далеко не исчерпывающий. Его следует корректировать с учетом направления деятельности магазина. Для удобства коэффициенты эффективности группируют по отдельным разделам. К примеру:

- продажи – брошенные корзины, прибыль на одного покупателя, конверсия, количество транзакций, объем продаж, возвраты;

- маркетинг – трафик, общее время пребывания на сайте, каналы трафика, процент переходов по ссылкам;

- клиентский сервис – потребительская лояльность, количество звонков и писем, активные проблемы.

Описанные выше метрики подсчитываются вручную или с помощью специализированных сервисов. Отличный вариант – Google Analytics, Search Console. Инструменты помогают отслеживать посещаемость, распределение трафика по каналам, динамику показов в поисковиках и другие параметры. Данные выводятся в виде наглядных графиков и отчетов.

Методы работы с показателями эффективности

KPI используют для повышения отдачи от коммерческого проекта. Выделяют три основных аспекта работы с метриками:

- Регулярный профилактический мониторинг. Актуален даже при условии стабильно успешного положения и достаточной прибыли компании. Аналитика позволяет предотвратить вероятные угрозы и проблемы, вовремя обнаружить слабые стороны. Например, количество заказов постепенно увеличивается, но вместе с ним растет число брошенных корзин. В данном случае следует выяснить, на каком этапе оформления зачастую теряются клиенты и принять соответствующие меры, пока этот фактор не начнет оказывать негативного влияния на бизнес.

- Решение имеющейся проблемы. При появлении конкретной проблемы нужно активизировать усилия. Например, в ходе анализа трафика выяснилось, что на сайт приходит мало новых посетителей. При этом желательно промониторить источники привлечения трафика. Возможно, рекламные затраты стоит перенаправить на другой канал. Также причина может скрываться в неправильно составленном семантическом ядре, снижающем видимость ресурса в поиске. Главная задача – выявить основную причину и устранить ее.

- Достижение поставленной цели. Суть пункта проста: задать ориентир и целенаправленно двигаться к установкам, измеряя результативность предпринятых действий с помощью KPI. Например, ключевая цель периода – повысить конверсию. Для этого нужно анализировать конверсионные показатели по разным каналам, контролировать количество незавершенных заказов. Если оставленных корзин много, стоит проработать и убрать факторы, провоцирующие проблему. Варианты решения – улучшение товарных страниц, сокращение формы заказов, добавление новых способов оплаты.

Выводы

Регулярный анализ KPI, имеющих прямое отношение к бизнесу, поможет держать четкий курс, направленный на осуществление целей. Определив приоритетные для интернет-магазина метрики, вы сможете успешно контролировать дела, выбирать правильные направления развития и оперативно устранять недостатки, которые могут помешать достичь ожидаемых результатов.

Источник: www.insales.com

Расчет ключевых показателей эффективности работы предприятия. Часть 1

Ключевые показатели эффективности (КПЭ или KPI, key performance indicators) определяются как поддающиеся количественной оценке результаты расчетов, характеризующие наиболее важные факторы успешной деятельности предприятия. КПЭ важны для понимания и совершенствования производственных результатов как с точки зрения перспектив создания эффективного цифрового производства, так и для достижения стратегических корпоративных целей.

В июне 2017 года был принят ГОСТ Р ИСО 22400-2—2016, который идентичен международному стандарту ИСО 22400-2:2014. В настоящем стандарте определены КПЭ, используемые на практике для оценки эффективности работы оборудования и производственного персонала непрерывного, серийного, дискретного производства, а также при хранении и транспортировке продукции. В документе рассмотрены формулы для расчета КПЭ, потребители этих показателей, а также описана методика применения КПЭ

1. Методики расчета ОЕЕ

Одним из основных КПЭ при оценке эффективности работы технологического оборудования, является комплексный показатель ОЕЕ (Overall Equipment Effectiveness). ОЕЕ учитывает готовность (доступность) оборудования, его эффективность (производительность) и качество продукции, выпускаемой на данном оборудовании. ОЕЕ рассчитывается как произведение трех коэффициентов (табл. 1):

ОЕЕ=А * P * Q

Доступность

(Availability, A)

Производительность

(Performance, P)

Качество

(Quality, Q)

Первоначально методика расчета ОЕЕ была разработана и применялась, главным образом, для автоматических линий при массовом производстве.

Расчет показателей для автоматических линий выполняется следующим образом:

- Доступность — отношение времени работы линии к рабочему фонду времени

- Производительность — отношение реальной скорости линии к заданной или как отношение числа изготовленных деталей за период к максимально возможному.

- Качество — отношение количества годных деталей к количеству фактически изготовленных

Для автоматических линий получить качественные данные для расчета ОЕЕ несложно, и комплексный показатель точно отражает эффективность работы автоматической линии.

В дискретном многономенклатурном производстве процесс обработки деталей представляет собой совокупность технологических операций, выполняемых, как правило, партиями на разных станках.

Для оценки эффективности оборудования такого производства, в том числе для станков с ЧПУ, расчет ОЕЕ по его классической формуле производится по иной методике и требует значительно большего количества данных от производственной системы.

- Доступность или Готовность — учитывает потери на простои оборудования и определяется отношением суммарного времени обработки деталей (машинное время) к фонду времени работы оборудования.

А = Тмаш / Тфонд

- Производительность — учитывает потери скорости работы оборудования, определяется отношением суммарного чистого или идеального (расчетного) машинного времени при изготовлении партий деталей по различным технологическим операциям к фактическому машинному времени.

- Качество — характеризует потери времени на производство бракованной продукции и исправления брака, вычисляется как отношение разности машинного времени и времени на выпуск бракованных деталей для всех технологических операций, где был обнаружен брак и времени исправления брака к машинному времени.

Для дискретного производства расчет показателя «Качество» по методике автоматической линии (отношение числа годных деталей к числу изготовленных) нельзя признать корректным. Например, при изготовлении детали с помощью пяти операций, будут разные потери времени, если брак произошел на 1 или на 5 операции. Но, если брак может быть исправлен, то надо учитывать и время, затраченное на повторную обработку бракованных деталей.

Для расчета показателя «Производительность» важно наличие достоверной информации по идеальному (расчетному) машинному времени для каждой технологической операции. В противном случае неверно будет рассчитана не только «Производительность», но и показатель ОЕЕ.

Таким образом, расчет ОЕЕ для дискретного многономенклатурного производства сложен и часто недостоверен, особенно если данные для расчета собираются вручную.

Предприятия часто вообще упрощают задачу и рассчитывают ОЕЕ по формуле, где используется только количество изготовленных деталей и идеальное (расчетное) время их изготовления.

Такой расчет легко подогнать под требуемую величину, задавая подходящие значения идеального времени изготовления деталей.

В результате руководство предприятий вводится в заблуждение из-за неправильно рассчитанного показателя ОЕЕ, результатом чего является принятие неправильных управленческих решений. ОЕЕ надо или рассчитывать правильно, или вообще не рассчитывать, а использовать другие показатели эффективности.

ГОСТ Р ИСО 22400-2—2016 содержит методики расчета не только ОЕЕ, но и других КПЭ, помогающих не только получить оценку эффективности, но и указывающих на причины низкой или высокой эффективности. Также в этом стандарте предлагается альтернативный вариант расчета ОЕЕ, основанный на модели затрат времени.

В альтернативном варианте расчета показатель «Производительность» рассчитывается как отношение чистого машинного времени (Тмаш.ч) к машинному времени (Тмаш):

Р=Тмаш.ч / Тмаш

Машинное время отличается от чистого машинного времени:

- наличием промежутков времени (обычно достаточно коротких), когда в процессе изготовления детали станок не производит обработку либо работает без нагрузки (холостой ход);

- наличием промежутков времени, когда скорость обработки детали меньше запланированной.

Например, для станков с ЧПУ коэффициент производительности Р рассчитывается следующим образом:

Р = (Тмаш- Тост) * F%ср / Тмаш, где

Тмаш — суммарное машинное время изготовления продукции (время выполнения управляющей программы, УП)

Тост — суммарное время остановок в ходе выполнения УП.

F%ср — средняя величина корректора подачи F% в процессе выполнения УП.

Показатели измерения эффективности

Показатели, используемые для измерения и оценки эффективности организаций, целесообразно рассмотреть отдельно по моделям закрытого и открытого типов. Это позволит получить более полное представление о тех дополнениях к методикам и изменениях в системе оценок, которые предстоит сделать нашим отечественным организациям, осуществляющим в связи с рыночной реформой реструктуризацию и озабоченных получением не только краткосрочного, но и долгосрочного эффекта.

Измерение и оценка эффективности организаций закрытого типа базируется на анализе и расчете показателей, отражающих использование внутренних ресурсов, применяемых или используемых в процессе производства продукции или оказания услуг. В первой модели внимание сосредоточивается на выпуске продукции или услуг, производимых организацией (то есть на так называемых «выходах» производственной подсистемы), а во второй — на внутренних процессах, происходящих в ней и обусловливающих ту или иную производительность (а следовательно, и эффективность).

В условиях централизованно управляемой экономики, то есть в 1920—1980-е годы, концептуальную основу функционирования и развития отечественных предприятий составляла первая модель, и по ней имеются разработанные наукой и применявшиеся на практике рекомендации, касающиеся оценки и измерения эффективности.

Содержание понятия эффективности на уровне предприятий ограничивалось теми рамками, в которых они действовали как составные части общенародной собственности. Государство решало практически все вопросы, связанные с определением размеров спроса и производства, распределением ресурсов и продукции, ценами и рынками сбыта, капиталовложениями и системами оплаты труда. Поэтому предприятия должны были обеспечивать прежде всего эффективное производство, то есть выполнять заданные сверху планы при максимальной экономии выделенных для этого средств. В центре их внимания находились пути, способы и факторы повышения производительности труда, снижения себестоимости, выполнения плана по валовым количественным показателям. Именно на эти цели были направлены усилия управляющей системы предприятий, и с этих позиций производилась оценка эффективности управления производством.

Новые подходы к проблеме эффективности, методологии ее измерения и оценки, необходимые в связи с переходом российских предприятий к рыночной экономике, основаны, во-первых, на рациональном использовании наработанного отечественной наукой и практикой методологического багажа и, во-вторых, на изучении опыта зарубежных предприятий, применяющих систему показателей эффективности, разработанную для моделей закрытого типа.

При этом важно исходить из реально складывающихся условий развития управления в стране, диктующих принципиально новые модели поведения предприятий. Ведь для многих из них на первый план выдвигается проблема выживания, предполагающая необходимость одновременного решения таких задач, как позиционирование на рынке, инвестиционная активность, производительность, качество, финансы, организационная культура, стратегия и т. д. Эффективность предопределяется способностью организации выбирать приоритеты и последовательно, шаг за шагом, решать поставленные задачи, подчиняя их главному направлению.

При использовании первой базовой модели в центре внимания находятся показатели, характеризующие полученные результаты деятельности. Организации считаются эффективно работающими, если они выполнили свои целевые установки по производству продукции или оказанию услуг. Главное внимание уделяется внутренней экономичности (efficiency), которая характеризует выпуск на единицу затрат и определяется путем деления выпуска на затраты. При этом должны обеспечиваться: высокое качество, удовлетворение спроса, низкие затраты и цены, а также эффективное распределение продукции или услуг. Достижение этих «выходных» параметров гарантирует получение достаточного возврата на капитал, выживание и рост организации, а также удовлетворение спроса потребителя на продукцию и услуги фирмы.

Показатели эффективности обычно рассчитываются по отношению к прибыли и характеризуют рентабельность использования ресурсов предприятия. Рентабельность всего капитала (норма прибыли или показатель окупаемости средств) считается обобщающим показателем, так как отражает структуру и движение всех видов производственных и финансовых ресурсов предприятия, процессы превращения ресурсов в издержки в ходе производства и обращения, соответствие рыночному спросу выпускаемой продукции или выполняемых работ (услуг).

Путем сопоставления объема продаж и затрат примененных ресурсов (совокупного капитала) определяют показатель, который в зарубежной практике носит разные названия: производительность, оборот, оборачиваемость, ресурсоотдача. Степень использования потребленных ресурсов (текущих издержек) определяется путем сопоставления издержек с объемом продаж.

Так как первая модель эффективности ориентирована на получение максимальных выходов системы, организации детально анализируют экономические результаты производственной деятельности, сопоставляя объемы производства (или услуг) с использованием производственных ресурсов. Важность этих расчетов для каждой компании определяется тем, что по ним анализируется ее конкурентоспособность, достигаемая за счет наилучшего использования ресурсов. Эффективность отдельных видов ресурсов оценивается с помощью показателей ресурсоотдачи, определяемых на основе сопоставления результата с ресурсами разного вида.

Система общих и частных показателей обычно дополняется анализом технико-экономических параметров и факторов, которые воздействуют на эффективность, например, ассортимента продукции или услуг, использования средств производства и рабочего времени, динамики брака и затрат на его исправление и т. п. В то же время нередко не принимаются во внимание такие факторы, как удовлетворенность работающих и долгосрочная готовность организации адаптироваться к изменениям внешней среды.

Переход ко второй модели, как правило, не означает отказа от приведенных выше подходов к измерению и оценке экономической эффективности, но акцентирует внимание на внутренних процессах, позволяющих достигать поставленные цели за счет высокой производительности труда. Главное в этом подходе — это использование человеческих ресурсов организации, поэтому важны такие категории, как интеграция деятельности, удовлетворенность членов коллектива, мораль, социальный климат и т. п. Это отражается в постановке целей организации, которые могут иметь такие формулировки, как, например: «повысить уровень взаимного доверия и укрепить моральный климат путем расширения участия работающих в принятии решений», «сформировать координационную группу для достижения более высокой интеграции планов и действий бригад» и т. д.

Методология оценки эффективности базируется на системе управления трудовыми ресурсами, включающей показатели их формирования, развития и повышения качества трудовой жизни. В связи с этим компании осуществляют планирование потребности в работающих, целенаправленный отбор и расстановку персонала, разработку систем оплаты труда и льгот, обучение и профориентацию, оценку труда, а также подготовку руководящих кадров. При оценке эффективности большое внимание уделяется качеству трудовой жизни, под которым понимается степень удовлетворения важных личных потребностей членов организации через посредство их работы в ней.

Многие исследовательские организации разрабатывают стратегии раскрытия способностей людей в трудовом процессе. Организация по интенсификации таланта в Великобритании подготовила рекомендации, в которых подчеркивается необходимость:

- • общих убеждений и ценностей у персонала; формирования таких организационных структур, которые, обеспечивая достаточный контроль, не душили бы инициативу и творчество людей;

- • развития культуры деловых отношений, в которой видное место занимают взаимопонимание в рабочих группах, открытость и доверие, поощрение изобретательства и разумного риска;

- • привлечения талантливых людей к постановке и решению долгосрочных целей и задач; разработки стратегии найма и селекции талантов, а также их правильной оценки.

На социалистических предприятиях вопросы, связанные с оценкой и созданием условий для совершенствования человеческого ресурса организации, были объектом социального планирования. Известно, что оно приобрело законченные формы в 1960-х годах, когда по инициативе ряда производственных объединений Ленинграда и Ленинградской области в дополнение к производственным планам начали разрабатываться и перспективные планы социального развития коллективов. В 1970-е годы эти планы стали составной частью единого плана экономического и социального развития предприятий и других звеньев народного хозяйства.

В соответствии с Методическими указаниями в них предусматривалось планирование социального развития по разделам:

- • социальная и квалификационная структура;

- • культурно-технический и образовательный уровень работников, условия труда;

- • материальное благосостояние и жилищные условия трудящихся, социальные отношения в коллективе;

- • общественно-политическая и трудовая активность;

- • воспитание и развитие личности работника.

Количественные и качественные показатели, отражающие динамику соответствующих разделов плана, использовались для определения социальной составляющей общей эффективности предприятия.

В системах открытого типа (третья и четвертая модели) измерение эффективности организации производится с учетом факторов внешней среды, прямо или косвенно воздействующих на ее функционирование и развитие.

Системный подход к измерению эффективности характеризуется тем, что при оценке главное внимание уделяется способности организации получать все необходимые для производства продукции и услуг ресурсы из окружающей среды. Это метод исследования организации как целостного образования, цели которого диктуют его составные части, структуру, границы, процессы, взаимодействие элементов, связи с внешней средой и общую концепцию развития.

Неспособность к такой деятельности ассоциируется с низкой эффективностью, так как любая организация, прежде чем начать реализацию своих целей, должна приобрести все необходимые для этого ресурсы. Например, инновационная компания в области высоких технологий должна сформировать стартовый капитал, а мастерская по ремонту обуви не сможет выполнять свои задачи, если не обеспечит для этого все необходимое, в том числе сырье, материалы, заготовки и т. д.

Оценка эффективности организации с точки зрения системных ресурсов требует, во-первых, измерения количества ресурсов, приобретенных во внешней среде, и, во-вторых, оценки выгодности торговых сделок с фирмами — поставщиками ресурсов. В соответствии с этим формулируются цели, стоящие перед организациями.

В качестве примеров можно привести такие формулировки целей, по уровню достижения которых производится оценка эффективности организации:

- • «найти инвесторов, с помощью которых можно осуществить техническую реконструкцию предприятия»;

- • «увеличить запасы материалов, необходимых для производства продукции и обеспечения непрерывности процессов в условиях нестабильно работающего транспорта»;

- • «улучшить контакты с поставщиками для обеспечения регулярности поставок»;

- • «включить в интеграционную сеть поставщиков, предлагающих материалы по разным ценам с целью снижения стоимости поставляемых товаров».

В то же время организации стремятся получить максимальный эффект от своих взаимоотношений с внешней средой, и это находит отражение в составе показателей оценки системной эффективности. В практике зарубежных компаний для этих целей используют, как правило, четыре группы показателей:

- • экономической эффективности;

- • внутренней интеграции и координации;

- • адаптивности и реагирования на внешние воздействия;

- • использования человеческого капитала.

Несмотря на то, что между этими показателями нет полной согласованности и единой направленности, в конечном счете они должны обеспечить получение максимальной системной эффективности.

За рубежом уделяется большое внимание разработке так называемой сбалансированной системы показателей. Первоначально она была разработана Робертом Капланом (профессором Гарвардской бизнес-школы) и Дэвидом Нортоном (главой Renaissance Strategy Group в Линкольне). Система предназначена для перевода видения перспективы и стратегии высшего уровня в цели и действия по четырем направлениям измерения:

финансовые цели (прибыль на обыкновенную акцию, прибыль на нетто-активы, доход и т. п.);

цели, связанные с потребителями (доля рынка, процент повторных обращений, число жалоб и возвратов и т. д.);

операциональные цели (время исполнения заказа, продолжительность цикла разработки продукта, затраты на единицу продукции и т. д.);

процессные цели (цели обучения и инновации с точки зрения будущих возможностей компании, то есть процента рабочих мест, заполняемых за счет внутренних резервов, числа обученных работников, периода ротации на рабочем месте и др.).

Такая система показателей рассматривается как «хребет» плана преобразований и «пульт управления» ими (Гуияр Ф. Ж., Келли Дж. Н. Преобразование организации. М., 2000, с. 95—96).

Оценка эффективности по четвертой модели базируется на выборе ценностей и определении политической ориентации организации. Она требует увязки собственных интересов с интересами партнеров по бизнесу, а также приведения в соответствие социально-культурной политики нормам и ценностям коллектива и общества в целом.

Эффективность организации измеряется степенью удовлетворения ожиданий и потребностей всех групп держателей интересов, в составе которых выделяют внешние по отношению к организации и внутренние, то есть находящиеся внутри самой организации.

Число внешних переменных по всем заинтересованным группам, как правило, довольно значительно, и компании нередко вынуждены решать проблему управления их интересами по очереди, «смазывая колесо, которое больше всего скрипит».

Соответственно формулируются и цели организации, в которых отражаются приоритеты определенного этапа ее развития. Например:

- • «увеличить поддержку нашего предприятия со стороны местных органов власти»;

- • «увеличить в течение планового периода дивиденды»;

- • «не оставлять без внимания ни одной жалобы потребителей на качество и уровень обслуживания».

Не менее сложным является и управление интересами внутренних групп, которыми могут быть как отдельные индивиды, так и персонал, занятый в отделах, службах и групповых коллективах организации. Наличие в составе крупных предприятий функциональных подсистем (маркетинг, инновации, управление персоналом и пр.) означает, что у них есть свои целевые установки, в соответствии с которыми организуется и оценивается работа.

Достижение баланса между этими целями (а следовательно, и интересами) — трудоемкая работа, требующая согласования позиций и принятия компромиссных решений, устраивающих членов разных групп в целом.

Роль и значение, которые придаются разным целям, отражают не только временные приоритеты, но и особенности национальной культуры.

Например, в Германии (так же, как и в Дании, Голландии и частично в Бельгии) акцент при оценке делается в большей мере на величине оборота товаров и услуг, чем на норме прибыли, и в первую очередь учитываются не интересы акционеров, а интересы персонала, работающего в организации.

Во Франции прибыльность оценивается более высоко по сравнению с оборотом, а системе оплаты труда работающих уделяется большее внимание, чем доходам инвесторов.

Английские компании ценят прибыльность выше, чем оборот, и устанавливают баланс вознаграждения между служащими и инвесторами в пользу последних.

В Японии на первом месте стоит показатель объема продаж, на втором — прибыль; реализация долгосрочных целей здесь оценивается более высоко по сравнению с выполнением заданий оперативных планов.

В США показатель прибыли стоит на первом месте (он рассматривается как альтернатива обороту), а реализации краткосрочных целей уделяется больше внимания и усилий по сравнению с долгосрочными. Поэтому интересы инвесторов, поддержание курса акций и уровня дивидендов постоянно находятся в центре внимания высшего менеджмента компаний.

Подводя итоги рассмотрению изменений, которые произошли за последние несколько десятилетий в подходах к параметрам оценки и измерения эффективности организаций, можно выделить следующие внешние и внутренние факторы, оказавшие наибольшее влияние на эти процессы (табл. 7.5).

Факторы, оказывающие влияние на подходы к измерению эффективности организаций

Предпринимательский

Источник: studref.com