В связи с существенными изменениями во всех сферах жизни, динамичным развитием технологий, сложностью «успевать за ними» организационное обучение становится насущной необходимостью и ключевым направлением для компании. Подготовить персонал компании к решению новых, более сложных задач возможно только через систему обучения и развития сотрудников. Стало общим мнением, что эффективность развития экономики современных государств в огромной степени зависит от того, сколько средств оно вкладывает в своих людей.

Интересный факт заключается в том, что, несмотря на рост рынка, объем потребления услуг бизнес-образования в России существенно мал, по сравнению с Европой. На наш взгляд, это связано с тем, что обучение в российских компаниях носит фрагментарный характер, т.е. обучением пытаются лечить конкретные «болезни», и в этом смысле тренер является «скорой помощью». Одним словом, системы обучения в таких компаниях пока не существует.

В настоящее время в западных компаниях практически невозможно встретить вопрос: «А зачем нам обучение?» Для российских компаний, к сожалению, этот вопрос еще остается актуальным. Организации, понимающие важность непрерывного процесса обучения и положительного отношения сотрудников к этому процессу, связывают это, во-первых, с тем, что у сотрудников уже был позитивный опыт участия в тренингах и они видят реальную пользу от обучения на рабочем месте. Во-вторых, если раньше мнение участников тренинга о том, что для них актуально, мало кого интересовало, то теперь оценка потребности в обучении помогает решить все проблемы мотивации участия в тренинге.

Кто такой бизнес-тренер и чем он занимается — Лилия Ахатова | ALPHA

Организационные задачи, которые могут решаться с помощью проведения обучения сотрудников компании, с каждым годом увеличиваются. Проведя исследование в 2006 г., мы выявили 21 функцию тренинга:

1. Адаптация персонала.

2. Диагностика организации.

3. Имидж компании.

5. Обеспечение смены деятельности.

7. Обратная связь об эффективности работы.

8. Обучение и выявление лидеров.

9. Оптимизация кадровых ресурсов.

10. Отработка стандартов профессиональной деятельности.

11. Оценка совместимости сотрудников.

12. Повышение лояльности сотрудников компании.

13. Повышение мотивации.

14. Повышение эффективности работы и обретение конкурентных преимуществ.

15. Преодоление этапа «кризиса» в организации.

16. Приобретение новых навыков (прежде всего, профессиональных).

17. Раскрытие внутреннего потенциала сотрудников.

18. Решение конфликтных ситуаций.

19. Улучшение психологического климата в коллективе.

20. Формирование кадрового резерва.

21. Формирование корпоративной культуры.

Одним словом, с помощью бизнес-образования можно определить имеющиеся ресурсы и ограничения (как человеческие, так и технические), диагностировать компанию, планировать и проектировать то, что необходимо для повышения эффективности работы сотрудников компании, а значит, для наилучшего достижения результата.

Джим Коллинз в книге «От хорошего к великому» отмечает, что лидеры великих компаний следуют трем простым истинам:

— Если вы начнете с вопроса «кто», а не «что», вам легче будет приспособиться к окружающему миру.

— Если у вас на борту нужные люди, то проблема мотивации и управления исчезает сама собой. Нужные люди не нуждаются в непосредственном руководстве или стимулах: у них достаточно самомотивации, обусловленной внутренним стремлением добиться исключительных результатов и участвовать в создании чего-то великого.

— Если у вас на борту не те люди, то уже не важно, сможете ли вы выбрать правильное направление, — вам все равно не удастся создать великую компанию.

Великая стратегия без великих людей бесполезна.

Таким образом, в настоящее время в большинстве компаний больше внимания уделяют не столько образованию и опыту работы человека, сколько чертам характера, рабочей этике, системе ценностей и т.д. Поскольку считается, что многому можно научить (или научиться). Поэтому проведение обучения, за счет которого сотрудники получают знания и навыки, повышающие экономическую стоимость как отдельного сотрудника, так и компании в целом, приводит к тому, что с каждым годом профессия корпоративного тренера становится все более необходимой и востребованной.

Ключевым инструментом, влияющим на эффективность и продуктивность тренинга, является сам тренер. Тренер, как правило, является для участников реальной моделью желаемого поведения. Наличие теоретической и практической базы, безусловно, важно, и вместе с тем мы делаем акцент на том, что личность тренера, его ценности и жизненные взгляды оказывают большое влияние на процесс работы группы и то, как происходят изменения в группе. Именно с этим связано то, что быть тренером — это очень ответственно.

На наш взгляд, для эффективной работы тренера очень важно формирование как минимум трех составляющих подструктур личности: Образ Я, Образ Другого и Образ Группы.

С одной стороны, Образ Я — это отношение тренера к себе, его самооценка, самопринятие. Адекватная самооценка тренера проявляется в уверенности в себе, в доверии к себе и своим способностям, которые, в свою очередь, базируются на убеждениях, ценностях, мировоззрении и стремлении тренера. Во многом из вышесказанного вытекают те принципы, которыми он руководствуется в процессе проведения тренинга.

С другой стороны, это соотнесение себя с той группой, в которой он проводит тренинг. Другими словами, тренер должен иметь точное представление о своем месте в группе. По мнению Т.Ю. Базарова, можно выделить три основных роли тренера, помогающие ему проявить свое положение в группе: фасилитатор, модератор и медиатор.

Для фасилитатора самым важным является создание благоприятной атмосферы для коммуникации. Правильно организованная коммуникация позволяет использовать ролевую структуру группы — одну из ключевых идей фасилитатора. В роли модератора тренер основной акцент делает на создании благоприятной атмосферы для самостоятельного продуцирования идей и группирования решений.

Для модератора группа может добиться только того результата, который будет получен в итоге интеграции индивидуальных представлений о цели. И наконец, медиатор. Данная роль помогает достигать поставленных целей через структурирование времени и пространства. В настоящее время роль медиатора требует большей проработки и анализа.

Образ Другого может быть сформирован у тренера при реализации трех условий, которые нами заимствованы у гуманистических психологов: искренности и конгруэнтности, уважении и принятии другого, а также эмпатического понимания (умение поставить себя на место другого). Часто эмпатия считается синонимом идентификации. В принципе между этими механизмами взаимодействия людей друг с другом есть общее, но есть и существенное отличие. В случае идентификации происходит полное отождествление с другим человеком, что приводит к обезличиванию своего Я. Когда мы в общении проявляем эмпатию, это значит, что мы прислушиваемся к мнению другого, но действуем в соответствии со своими принципами. Тренер, наблюдая за участниками группы, старается объяснить себе причины их поведения. При этом Г. Келли выделил три возможные причины поступков людей:

— личностную (когда причина приписывается лично совершающему поступок);

— объектную (когда причина приписывается тому объекту, на который направлено действие);

— обстоятельственную (причина совершающегося приписывается обстоятельствам).

Таким образом, не всегда причина лежит в самом человеке, который совершает тот или иной поступок.

Третья составляющая структуры личности — Образ Группы. Как и в первом случае, рассмотрим этот компонент с двух разных сторон.

Во-первых, в образе группы тренеру необходимо иметь представление о процессах групповой динамики. А именно о стадиях развития группы, групповой сплоченности, особенностях группового давления, принятия групповых решений и т.д.

Во-вторых, тренер должен уметь идентифицировать ролевую структуру группы. Каждому участнику группы присуща определенная роль и, скорее всего, не одна. Групповые роли могут быть представлены в виде трех ролевых блоков: роли в выполнении поставленной задачи (к примеру, аналитик, эксперт, генератор идей и т.д.), роли при организации групповой работы (к примеру, организатор, координатор и т.д.), роли для создания благоприятной социально-психологической атмосферы в группе (эмоциональный лидер, коммуникатор и т.д.).

Таким образом, целостность личности тренера складывается из гармоничного сочетания перечисленных выше трех подструктур. Это демонстрирует социальную зрелость тренера, которая во многом расширяет его поведенческий репертуар и позволяет фокусироваться на осознании своего поведения в различных ситуациях и оптимально использовать имеющийся у него личностный и методический ресурс. В этом случае создаются условия для формирования новых, более эффективных знаний, умений и навыков.

В.М. Аллахвердов в своей книге «Методологическое путешествие по океану бессознательного к таинственному острову сознания» отмечает, что человек воспринимает, хранит и перерабатывает гораздо больше информации, чем осознает. Один из способов в рамках компании актуализировать максимальное количество знаний, хранящихся внутри нас, — обучение. Но не традиционные, а доказавшие свою эффективность активные методы обучения персонала: презентации, семинары, деловые и ролевые игры, бизнес-тренинги, кейсы, дискуссии в малых группах, моделирование и выполнение проектов, обучение действием и т.д.

Именно перечисленные выше методы позволяют учитывать особенности взрослых людей. К которым в первую очередь, относятся следующие:

— осознанное отношение к процессу своего обучения;

— потребность в осмысленности обучения (для решения важной проблемы и достижения конкретной цели), что обеспечивает мотивацию;

— практическая направленность в отношении обучения, стремление к применению полученных знаний, умений и навыков;

— наличие жизненного опыта — важного источника обучения;

— влияние на процесс обучения профессиональных, социальных, бытовых и временных факторов.

Как правило, взрослые люди хотят учиться, если они видят необходимость обучения и возможности применить его результаты для улучшения своей деятельности. Кроме того, взрослые люди стремятся активно участвовать в обучении, привносят в обучающие ситуации собственный опыт и свои жизненные ценности, стремятся соотнести обучающую ситуацию со своими целями и задачами.

Основываясь на описанных выше особенностях обучения взрослых, можно сформулировать основные рекомендации, соблюдение которых обеспечивает успех тренинга (см. табл. 1).

Особенности обучения взрослых и рекомендации

по проведению тренинга

Стремление к

самостоятельности

и самореализации

— Предоставлять возможность проявлять

инициативу.

— Создавать возможности для личностного

включения в обучение

Концентрация на

профессиональных

целях, проблемах

и задачах

— Прояснять намерения и цели учащегося

(проводить оценку потребности в обучении

до тренинга и сбор ожиданий от тренинга

во время обучения).

— Идти в обучении от профессиональных проблем

и опыта слушателей.

— Предлагать актуальные и обоснованные темы

обучения

Интерес

к практическому

применению новых

знаний

— Стремиться активизировать обучение, сделать

его исследовательским.

— Связывать результаты обучения

с профессиональной деятельностью, переносить

приобретенные знания и навыки в рабочие

условия.

— Использовать метод проб и ошибок, аналогии

Наличие

профессионального

и личного опыта

— Идти «от частного к общему» или «от общего

к частному», в зависимости от целей и задач

группы.

— Поощрять вопросы об общих принципах,

устанавливать общее в конкретных положениях.

— Связывать новый материал с имеющимися

знаниями и опытом

Наличие

конкурирующих

интересов

— Учитывать наличие ограничений в учебе

(социальных, временных, финансовых).

— Создавать мотивацию для дальнейшего обучения

Наличие

стереотипов

и предпочтений

относительно

стилей и методов

обучения

— Широко использовать активные методы: деловые

игры, моделирование, анализ практических

ситуаций.

— Поощрять и подкреплять достижения студентов

на основе обратной связи.

— До начала обучения проводить оценку

потребности в обучении.

— При закреплении материала полагаться на

понимание, а не память.

— Учитывать различия в стилях обучения

— Ориентироваться на краткие периоды учебной

активности.

— Создавать компактные и эффективные циклы

обучения

Сопротивление

процессу обучения

— Высокие требования к личности преподавателя.

— Вовлечение в обучение, создание

соответствующей мотивации.

— Учитывать ожидания и потребности,

возможности и ограничения.

— Учитывать профессиональные и личностные

особенности

Личностные

особенности

участников

(страх оценки,

закрытость

и т.д.)

— Создавать комфортную, «безопасную»,

атмосферу.

— Соблюдать правила подачи обратной связи.

— Развивать коммуникативные навыки

«Включение» процесса обучения в совершенствование компании ставит новые задачи перед организаторами обучения и ведущими. При этом становится ясно, что «реактивный подход», когда руководители организации определяют проблемы, а затем специалисты в области обучения формулируют задачи, решаемые с помощью несистематичных курсов по планированию, финансам, вычислительной технике, психологии общения и т.д., совершенно не эффективен.

Из этого следует, что специалист в области обучения должен привлекаться к анализу проблем на самых ранних его стадиях. В связи с необходимостью решения этих задач была выдвинута идея многофазовой модели обучения. Мы предлагаем модель, которая включает в себя семь последовательных этапов (см. рис. 1).

Источник: hr-portal.ru

Кто такой бизнес тренер и чем он занимается

Слово «бизнес-тренер» вызывает множество ассоциаций, в том числе неоднозначных. Предлагаю разобраться, в чем же заключается суть этой профессии и чем в реальности занимаются специалисты, гордо именующие себя бизнес-тренерами.

Кем вы работаете?

Начну издалека… Все мы любим, вернувшись из отпуска, поностальгировать о пережитых приятных моментах, вспоминать, перебирать яркие впечатления, фото или просто мысленные образы… Этим как будто продляешь удовольствие, заряжаешься, правда?

Вот и я не исключение. Как и все нормальные люди, вернувшись домой, я стала переваривать воспоминания, пересматривать фото в телефоне, сортировать и продумывать, какие выложу в соцсети и как их подпишу.

Это было приятное состояние. И вдруг… Всплыл один момент, после которого всю эйфорию как рукой сняло! Санаторий, мы сидим за столом, знакомимся друг с другом. Все спрашивают друг у друга имена, кто откуда приехал. Все как всегда — предсказуемо и приятно. Очередь доходит до меня, мне задают вполне закономерный вопрос: «А где вы работаете?»

На этом воспоминании приятный флер улетучился, словно его ветром сдуло, — я чувствую напряжение.И вспоминаю, как я в очередной раз поймала себя на одной и той же модели поведения — вполне себе деструктивной.

Когда окружающие спрашивают меня: «Кем вы работаете?» (или еще хуже: «Где вы работаете?») — я напрягаюсь, задумываюсь, немножко притормаживаю и называю разные вариации, близкие к моей профессии, но практически никогда не говорю «бизнес-тренер»! Я говорю «обучальщик», «преподаватель», «менеджер по обучению», что-то там еще придумываю по ходу…

И вот я задумалась, почему же это происходит. Я вот уже четвертый год упорно и целенаправленно стараюсь никогда не лгать, а тут откровенно искажаю информацию о себе, причем снова и снова.

Почему я не говорю о себе как есть — легко и непринужденно? Ведь в моей профессии нет абсолютно ничего постыдного, даже наоборот! Профессия у меня вполне себе достойная, я бы даже сказала, престижная. Я в ней достигла хорошего уровня: девять лет живых тренингов, победа в профессиональном конкурсе, крутые заказчики, долгое сотрудничество с клиентами (что тоже свидетельствует о качестве работы), отзывы. Одним словом, есть чем гордиться и скрывать особо нечего.

Я стала анализировать свое поведение и поняла, почему лукавлю.

Потому что, если я говорю «бизнес-тренер», у людей возникает очень много неправильных ассоциаций и еще больше вопросов. Профессия относительно новая. Она вроде как у всех на слуху, но что подразумевается конкретно, знают только те, кто так или иначе имеет к ней отношение. А таковых не так много.

Стереотипы вокруг бизнес-тренеров

Вот, например, давайте прямо сейчас проведем небольшой эксперимент. Остановитесь и отследите, что вам приходит в голову, когда вы слышите «бизнес-тренер». Обычно вариантов не так много:

- Сознание некоторых людей выхватывает лишь слово «тренер», и вполне закономерно возникает образ спортивного тренера. А я женщина прилично за 40, статная, крупная, лишнего веса килограммов 13… Представляете возникающий диссонанс, да?

- Или же возникает вполне себе типичная ассоциация со звездами шоу-бизнеса, работающими в нише бизнес-тренингов. В лучшем случае с Гандапасом. Ну скажите мне, в каком городе не было афиш с рекламой «бизнес-тренера Радислава Гандапаса»?

Я была на его мероприятии, исключительно восхищаюсь его профессионализмом, глубоко уважаю его за то, что он очень ответственно относится к работе и к людям! Восемь часов «держать» зал из нескольких сотен, а то и тысяч человек в постоянном интересе и внимании — это работка не для слабых духом! «Держать» так, что не просто не скучают ни минуты, а еще и восторженные отзывы дают.

Но давайте посмотрим правде в глаза — это ни разу не тренинг! Он мастер разговорного жанра, действительно выдающийся спикер, оратор, популяризатор. В конце концов в некоторой степени преподаватель. Но то, что он делает, — это шоу с небольшими элементами тренинга.

- Но чаще всего у людей возникает ассоциация с каким-либо «московским бизнес-тренером». Конечно же, я утрирую: он может быть из любого города или страны. Просто поначалу, когда бизнес-тренинги только обрели престижность, поток таких персонажей хлынул именно из Москвы. Кстати, они и поныне встречаются, но профессия зреет, требования к тренерам ужесточаются, и теперь они уже не везде ко двору.

Характерные опознавательные признаки следующие:

- Лощеные, в дорогих костюмах с подчеркнуто дорогими аксессуарами (либо, наоборот, в подчеркнуто демократичных одеяниях).

- С многострочным перечнем звучных и громких регалий.

- Красиво, ладно и складно говорящие. В основном о себе, конечно же.

- Ценники их чрезвычайно, не всегда оправданно, высоки.

- Часто поражает, как можно успеть стать владельцем трех бизнесов, иметь эксклюзивный руководящий опыт и т.д. в двадцать с небольшим.

У таких типов есть особый талант — производить крутое впечатление, энергично и харизматично говорить общеизвестные прописные истины так, словно слушатели — счастливчики, к которым снизошло откровение с небес! Причем им и только им.

После таких тренингов сначала остаются послевкусие эйфории, энергетический подъем, предчувствие тотального счастья и удачи, а спустя некоторое время… ничего. У наиболее трезвых участников остается прозрение о том, что «король-то голый», но… деньги уплачены, время затрачено, и люди стараются сами себя обмануть, внушить, что вроде как польза от тренинга была. Кому же приятно осознать, что он отдал деньги, время и свою энергию в обмен на пафос и умение произвести впечатление, мыльный пузырь, приукрашенный бизнес-лоском?

Теперь понимаете, почему мне не нравится, когда меня принимают за представителя этой когорты?

Если мне повезло и мои собеседники совсем далеки от сферы бизнеса, никогда не слышали ни о каком Гандапасе, ни разу не сталкивались с «московскими бизнес-тренерами», дальше мне задают вполне закономерный вопрос: «А чему вы обучаете, будучи бизнес-тренером?»

Скажите мне: как коротко и понятно, популярно объяснить людям, далеким от сферы бизнеса, чему обучает бизнес-тренер? Ладно, самое простое — рассказать, что ты обучаешь, например, продажам. Это всем уже худо-бедно знакомо и понятно. А если твой профессиональный ассортимент состоит из планирования/организации/мотивации/контроля или тайм-менеджмента?

А уж если меня спрашивают не просто «кем», а «где вы работаете», тут мне приходится говорить не только то, что я бизнес-тренер, но еще и фрилансер. Представьте себе, как можно объяснить среднестатистическому человеку, что у тебя нет конкретного места работы. Что ты работаешь там, куда тебя позовут-пригласят-закажут и заключат с тобой договор. «Девочка по вызову» — так однажды выдала моя подруга.

Так кто же такой бизнес-тренер?

Что это за зверь такой? Чтобы ответить на этот вопрос, давайте обратимся к самому понятию бизнес-тренинга.

Если говорить максимально просто, бизнес-тренинг, в отличие от семинара или лекции, — это мероприятие обучающего характера, целью которого является получение новых навыков либо новых практических знаний взрослыми людьми, которые ставят перед собой цель повысить эффективность бизнеса.

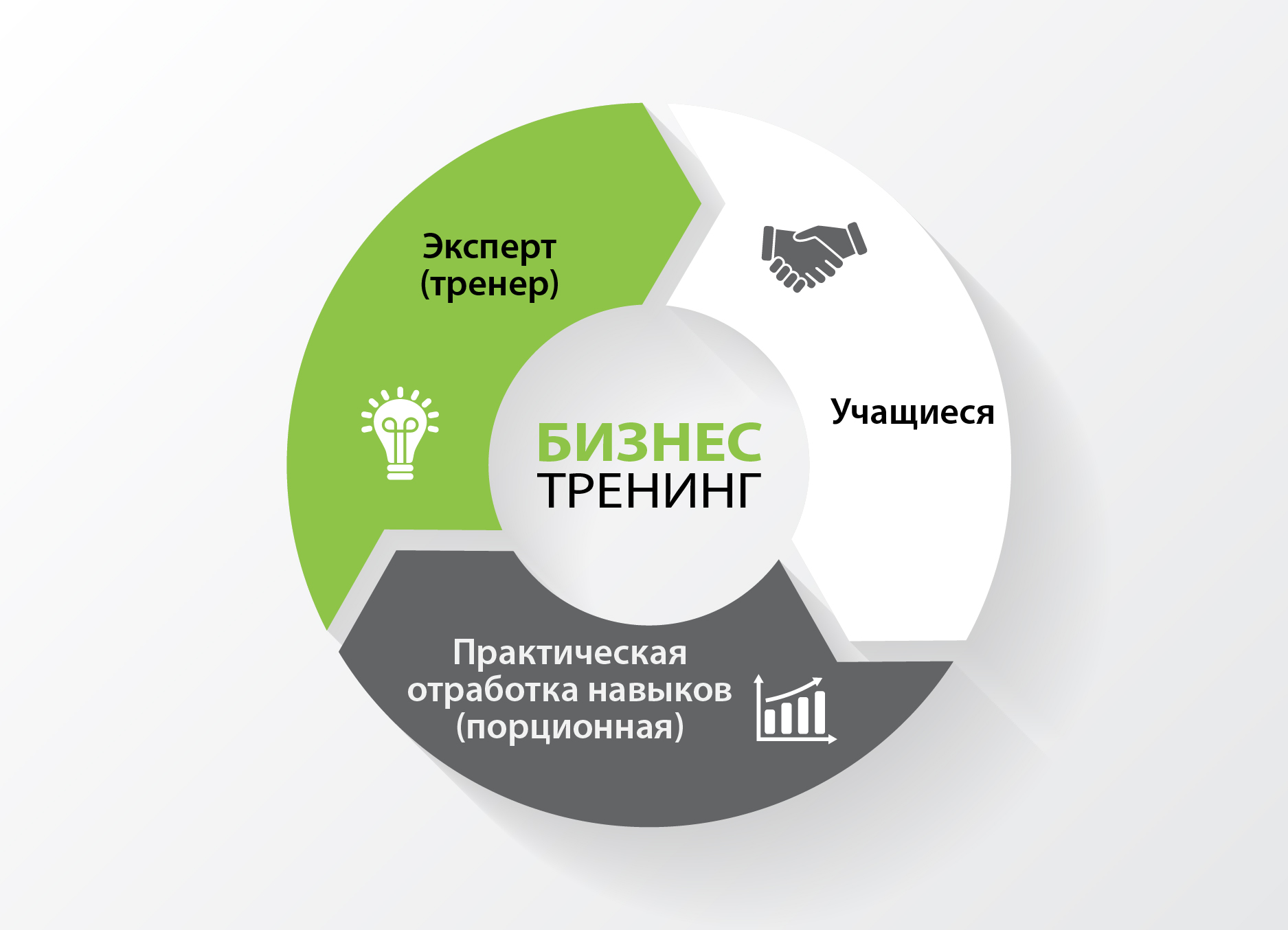

Если кратко, то это все! Ключевая фраза — «получение новых навыков». То есть тренинг — это когда:

1) есть преподаватель (либо эксперт в обозначенной теме);

2) есть другие участники;

3) вы не просто долго слушаете лекцию, а обучаетесь по принципу «получил знания — тут же отработал новый навык».

А если это обучение по теме, так или иначе касающейся бизнеса, — это и есть бизнес-тренинг. Все! Как видите, это не просто, а очень просто!

Конечно же, есть масса других критериев и требований к бизнес-тренингу. Например:

- модульность обучения;

- наличие определенной структуры;

- обязательный интерактив;

- количественное соотношение теории и практики;

- учет «цикла Колба» (наше все!);

- включение разминок-игр;

- учет групповой динамики и т.д. и т.п.

Но это очень специфичные требования, которые нужны прежде всего самим тренерам для оценки своей работы. А для экспресс-диагностики для обычного человека достаточно всего лишь трех слагаемых: эксперт (тренер), группа обучающихся и практическая отработка навыков.

Что нельзя считать бизнес-тренингом?

Теперь вы понимаете, почему очное мероприятие на 300 человек нельзя назвать тренингом в чистом виде? Потому что невозможно отследить, насколько правильно освоил навык каждый из участников. К тому же у каждого свой темп. И если сто человек из трехсот уже выполнили упражнение, а остальные двести очень долго не могут с ним справиться, то первые сто начинают впадать в транс, скучать, зевать, нервничать, раздражаться, и, соответственно, мы теряем бойцов. Как следствие — низкая эффективность.

Опытные тренеры знают: чем меньше группа, тем больше можно успеть проработать. И наоборот: чем больше участников, тем меньше мы успеем охватить. Вот поэтому, когда вас приглашают на тренинг в зал на 300, 500, 1000 мест, надо понимать, что это выступление мотивационного спикера, лектора, шоумена — что угодно, но не классический бизнес-тренинг.

Я не против разных жанров! Я не про то, что все должны выстроиться в цеховой ряд и штамповать исключительно бизнес-тренинги! Людям нужны и полезны разные форматы. И лекции (никто их не отменял), и шоу, и семинары. В конце концов мы все хотим не только обучения, но и развлечения.

Просто давайте будем точны в понятиях, терминах и определениях!

Если вы пришли на бизнес-тренинг, но при этом получили только массу новой информации либо новые ощущения или новые установки, но не новые навыки, то это одно из трех:

3) психологический тренинг.

Итак, подытожим: бизнес-тренинг — это не галстук и пиджак (они не исключены, иногда необходимы, но это не главное), не микрофон и стадион, не умение окутывать словесным туманом и производить неизгладимое впечатление! Мотивационный спикер и бизнес-тренер — это разные специалисты.

Главное отличие: тренинг (а особенно бизнес-тренинг) — это не лекция, а практически ориентированное обучение. На выходе обязательно должны быть новые навыки и повышение эффективности либо самого бизнеса, либо человека в сфере бизнеса. Тренер — не предводитель, а проводник к новым навыкам.

Приведу пример. Мой горячо любимый тайм-менеджмент. Тренинг «Повышение личной эффективности». О чем он?

Это вроде бы личностный тренинг. Про то, как лучше планировать и фиксировать свои дела и задачи, про то, как быстрее достигать своих целей с меньшими временными затратами. То есть как больше успевать в более короткие сроки и при этом чувствовать себя лучше и спокойнее.

Обожаю тайм-менеджмент! «Но как же так, — скажете вы, — это же не совсем про бизнес!» С одной стороны, да. Но, с другой стороны, цели, дела и задачи бывают не только личные, но и деловые. А технологии — общие. И просто научившись применять навыки правильной постановки целей и планирования, вы в разы увеличиваете свою бизнес-эффективность и, соответственно, прибыльность.

Или возьмем тренинги «Слайды с нуля» и «Слайды для офиса». Ну, со вторым вроде все понятно из названия. А слайды с нуля, казалось бы, не имеют прямого отношения к бизнесу. Это вроде бы совершенно личный навык, чисто «для души».

Однако, если вы научились создавать эффектные слайды и очень презентабельно оформили отчет для начальства, это может повлиять на результат вашей работы, ее оценку и, возможно, даже карьеру.

Или, например, оформили крутую слайд-презентацию для выступления на собрании. Вот у всех все банально и примитивно, а у вас стильно и красиво. Это имеет отношение к бизнесу?

Или оформили свой обучающий курс. Или сделали с помощью слайдов игровой тренажер. Или научились делать слайд-презентации в подарок ко дню рождения или к свадьбе. Вроде бы вообще исключительно личный навык. Но разве некоторые не превращают это в бизнес? Однозначно да!

Это косвенно, но про бизнес.

Ну уж про тренинги для руководителей и говорить не приходится — это чистые бизнес-тренинги. Хотя скажу вам по секрету, что любой бизнес состоит из отдельных личностей… А еще что многие бизнес-навыки очень даже применимы в частной и семейной жизни… Но это темы отдельного рассказа.

От редакции

Источник: psy.systems

Кто такой бизнес-тренер? Бизнес-тренер – это…

Чтобы разобраться в этом вопросе, давайте начнем с более понятных терминов: кто такой «тренер»? Вот какое определение дает Википедия:

Тре́нер (англ. trainer, от train — воспитывать, обучать, готовить) — специалист по тренировке спортсменов. Тренер осуществляет учебно-тренировочную работу, направленную на воспитание, обучение и совершенствование мастерства, развитие функциональных возможностей своих подопечных.

Взяв за основу это понимание значения слова «Тренер», пойдем дальше, добавим к этому определению слово «Бизнес». И получим:

Бизнес-тренер — это специалист по тренировке людей для бизнеса (деловой среды). Бизнес-тренер осуществляет учебно-тренировочную работу, направленную на обучение и совершенствование мастерства, развитие функциональных навыков сотрудников и руководителей.

Какие бывают бизнес-тренеры? Размышляя на этим вопросом, я наткнулся на очень интересную и, на мой взгляд, реалистичную классификацию бизнес-тренеров.

«Тренеры-теоретики. Специалисты этого типа уверены, что решать бизнес-задачи можно без специальных навыков и знаний в конкретной области. Согласно их мнению, недостаток практики окупается теоретической подготовкой из книг. Так, можно обучить других основам управления, самостоятельно не работая в этой области. Ценность этой категории тренеров заключается в навыке систематизировать знания обучаемых и предлагать им необходимые литературные решения.

Тренеры-философы. Особенность работы этой категории тренеров – расстановка акцентов и повышенное внимание философии бизнеса. Тренеры-философы очень редко опускаются до манипуляций инструментами и рассмотрения конкретных задач. Они считают своим святым долгом поселить в головах обучаемых четкое понимание основных концепций и «разжевать», как и что работает в глобальном масштабе.

Тренеры-шоумены. Специалисты, которые привыкли тесно работать с участниками тренингов и семинаров, выдавая необходимый результат, что называется, на эмоциях. К плюсам можно отнести то, что обучаемый персонал заряжается энергией таких шоуменов. Этой энергии достаточно для оптимизации бизнес-процессов и роста эффективности. К отрицательным сторонам заказчики относят полное отсутствие какой-либо систематизации.

Тренеры-практики. Наиболее востребованные на данный момент специалисты во всех странах и во всех сферах бизнеса. Наличие системного подхода, реальный опыт, умение мыслить практически, работа по понятным стандартам – вот лишь неполный список преимуществ таких тренеров. Данная категория специалистов очень востребована на рынке.» (Источник: novabiz.ru)

Дам свою оценку этим категориям и добавлю еще одну:

Итак, тренеры-теоретики – образованные люди, без реального опыта в бизнесе. После общения с таким тренером, в лучшем случае, у вас останется ощущение – «Какой умный человек! Но причем здесь моя работа?», в худшем — «О чем он вообще говорил?». Вместо общения с таким тренером, вполне подойдет чтение книги на заданную тему.

Тренеры-филосовы – могут быть вполне полезны, в случае если, вам нужно разработать миссию или ценности копании и в стратегической сессии принимают участие первые лица компании.

Тренеры-шоумены – можно вполне успешно использовать, если речь идет о мотивационных, установочных, праздничных мероприятиях. Системности нет, но уровень энергии сотрудников поднять сумеют.

Тренеры-практики – наиболее полезная категория, которая занимается реальной подготовкой людей к конкретной работе. С успехом проводят различные бизнес-тренинги направленные на повышение компетентности и развитие навыков персонала для успешного выполнения бизнес-задач, повышения эффективности производственной деятельности, управленческих взаимодействий.

Есть еще пятая категория Псевдо-тренеры – это люди, у которых нет ни чего: ни серьезной теоретической подготовки, ни сколько-нибудь достойного опыта в бизнесе. Зато есть завышенная самооценка и несгибаемая уверенность в том, что работа бизнес-тренера им по плечу. И для того, чтобы быть успешным бизнес-тренером, достаточно прочитать полторы книги и выучить несколько «игрушек» для оживления процесса.

Обратите внимание на наши тренинговые программы:

- Современная система наставничества для рабочих

- Современная система оценки рабочего персонала

- Курс по передаче технологии построения корпоративного Центра оценки «Мастерская Ассессора»

- Эффективный наставник на производстве

Статьи по теме:

- Курсы повышения квалификации

- Методы проведения тренингов

- Корпоративные бизнес-тренинги

- Бизнес-семинары

- Что такое тренинг?

- Разработка тренинга в соответствии с потребностями людей

- Тренер, как консультант

- Тренинг центр

- Структура бизнес-тренинга

- Устаревают ли знания менеджера?

- Обучающаяся и саморазвивающаяся организация

- Кладезь корпоративных знаний

- Управление корпоративными знаниями: это уже важно!

- Наука обучения

- Корпоративный университет: этажи системы

- 10 общепринятых заблуждений об управлении знаниями (Knowledge Management)

- Планирование затрат на обучение: пошаговая технология

- Современная организация обучения персонала: дорога в будущее

- Использование серьезных игр в обучени

Поделиться в соц. сетях

Источник: training-partner.ru