КОНЦЕПЦИИ УПРАВЛЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ / ДИНАМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ / THE CONCEPTS OF MANAGEMENT OF STRATEGIC CHANGES / THE DYNAMIC MANAGEMENT MODEL OF STRATEGIC CHANGES / УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ / ADMINISTRATIVE DECISIONS / ПОРТФЕЛЬ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ / THE PORTFOLIO OF STRATEGIC CHANGES / НЕОБХОДИМЫЕ И ИНИЦИИРУЕМЫЕ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ / NEEDED AND INITIATED STRATEGIC CHANGES

Аннотация научной статьи по экономике и бизнесу, автор научной работы — Мерзликина Галина Степановна, Митина Татьяна Евгеньевна

В статье рассмотрены концепции управления стратегическими изменениями , проведена их сравнительная характеристика, систематизированы модели управления, составлена собственная модель управления стратегическими изменениями.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Похожие темы научных работ по экономике и бизнесу , автор научной работы — Мерзликина Галина Степановна, Митина Татьяна Евгеньевна

Мотивационные основы стратегического управления предпринимательскими структурами

Проектный подход к стратегическому развитию организации

ПРЕДПОСЫЛКИ К СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ИНСТРУМЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ

Стратегические и организационные изменения компаний на рынке алмазов и бриллиантов

Стратегическое управление в экономике знаний

«Change management в управлении бизнес-архитектурой»

i Не можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

CONCEPTUAL BASES OF MODELING CONTROLS STRATEGIC CHANGES

The article describes the concepts of management of strategic changes , their comparative characteristics, systematized management model, made up its own model for managing strategic change.

Текст научной работы на тему «МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ В ОРГАНИЗАЦИИ»

МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ В ОРГАНИЗАЦИИ

Ключевые слова: концепции управления стратегическими изменениями, динамическая модель управления стратегическими изменениями, управленческие решения, портфель стратегических изменений, необходимые и инициируемые стратегические изменения.

Постановка проблемы. Напряженная геополитическая ситуация и взаимные санкции создают условия высокой неопределенности и нестабильности в российской экономике.

В быстро меняющихся экономических условиях предприятия вынуждены оперативно реагировать на внешние и внутренние факторы, перестраивать внутреннюю политику путем внедрения новых технологий и ориентации на потребителя. Быстрая и успешная реакция на изменения позволит предприятию сохранять жизнеспособность в стратегической перспективе. По мнению Питера Друкера наиболее важной характеристикой любой компании является её способность прогнозировать будущие возможности и вкладывать в них денежные средства [1]. В зарубежном опыте одной из наиболее востребованных технологий управления бизнесом является управление изменениями. Причём успешное управление стратегическими изменениями на предприятии должно быть сфокусировано на том, что будет дальше, а не на том, что уже есть, поскольку только на его основе можно добиться эффективного пересмотра стратегии развития большинства предприятий, находящихся на разных этапах жизненного цикла организации.

Управление изменениями: модель Коттера

В отечественной практике управления отсутствует методическое обоснование выявления и анализа проведения стратегических изменений на предприятии, недостаточно внимания уделяется разработке моделей и механизмов управления изменениями, которыми можно пользоваться в случае необходимости.

Научная новизна статьи состоит в исследовании различных концепций управления стратегическими изменениями и моделей управления, составленных на их основе, определения сходства и различий между ними, в представлении собственной — динамической -модели управления стратегическими изменениями для предприятий малого и среднего бизнеса и предпринимательских структур.

Концептуальные основы управления стратегическими изменениями. Чтобы быть более конкурентоспособными многие предприятия постоянно осуществляют стратегические

изменения, поддерживая тем самым инновационный характер развития [2]. Важное значение приобретает вопрос планирования и внедрения стратегических изменений, что в конечном итоге улучшает адаптацию предприятия к текущей ситуации во внешней и внутренней среде, позволяет ему достичь запланированных результатов, усилить свою конкурентную позицию. Объективная необходимость в стратегических изменениях, а также особый механизм принятия и реализации адекватных управленческих решений особо актуальны для предприятий малого и среднего бизнеса, поскольку главными и важными их характеристиками являются маневренность, готовность к изменениям, ориентированность на инновации.

Основой стратегического управления предприятием является действенная концепция стратегических изменений. Различным концепциям соответствует свой терминологический аппарат (устойчивые словосочетания), философская основа, способ понимания, различения и трактовки каких-либо явлений, порождающие присущие только для данного способа соображения и выводы. Любая концепция определяет стратегию действий [3].

В зарубежной научной литературе представлены исследования двух концепций по проблеме управления изменениями: Теории Е и Теории О, авторами которых являются известные профессоры Гарвардской школы бизнеса Майкл Бир и Нитин Нориа. Теория Е рассматривает финансовые цели и ориентируется на их эффективное достижение (используются жесткие методы, делая акцент на осуществление перемен сверху вниз и уделяя основное внимание созданию структуры и систем). Теория О рассматривает организацию как саморазвивающуюся систему и в большей степени ориентирована на корпоративную культуру, цели и мотивы сотрудников организации (больший ориентир на обучение и развитие сотрудников, изменения корпоративной культуры и осуществление перемен снизу вверх) [4]. Сравним обе теории по следующим характеристикам (табл. 1):

Сравнительная характеристика Теории Е и Теории О [5], [6]

Характеристики Теория Е Теория О

Политика изменений (На сколько радикально?) Революционный подход (жесткие методы) Эволюционный подход (мягкие методы)

Ориентация изменений (Что хотим получить?) Освоение новшеств Нацеленность на желаемый результат

Цель изменения (Зачем?) Экономические цели (увеличение прибыли) Развитие организационных способностей

Объект изменений (Что меняем?) Структура и системы Организационная культура

Субъект изменений (Кто принимает решения?) Административный подход (решения принимает руководство) Партисипативный подход (участие сотрудников в принятии решений)

Планирование изменений (Для чего?) Необходимые изменения (для выживания) Инициируемые изменения (будущие перспективы)

Мотивация изменений (Почему?) Финансовые стимулы Сочетание различных стимулов

Участие в процессе (Как меняем?) Готовые технологии и решения Вовлечение сотрудников в процесс управления изменениями

Тип реагирования на изменения (Как быстро?) Реакция на необратимые изменения Реакция на прогнозируемые изменения

В чистом виде Теория О, основанная на мягких методах проведения изменений, меньше распространена, чем Теория Е, основанная на жестких методах. Самым главным в концепциях управления изменениями является мысль о том, что все изменения в организации затрагивают не только основные и вспомогательные бизнес-процессы, но и работу персонала. Теория О позволяет сохранить доверие и приверженность сотрудников компании, что, как правило, разрушается при использовании Теории Е. Следует также отметить, что часто Теория Е практикуется в больших организациях, Теория О используется на предприятиях малого и среднего бизнеса. Теория Е направлена на структурирование иерархии в организации путем объединения подразделений, перегруппировки отделов, сокращений рабочих мест и т.д., Теория О раскрывает потенциал компании, ориентируясь на развитие и обучение штата сотрудников, повышение корпоративной культуры.

Майкл Бир и Нитин Нориа считают, что на начальных этапах привнесения изменений лучше использовать жесткий или мягкий подход в чистом виде, понимая недостатки и ограничения каждого из них. Однако они отмечают, что умение комбинировать эти методы из-за глубоких противоречий между теориями, на которых они основаны, под силу только талантливым и подготовленным лидерам, причем именно комбинирование жестких и мягких методов необходимо для достижения максимального эффекта [5].

Таким образом, концепции развития Теория Е и Теория О определяют соответствующую

стратегию перемен и предоставляют руководителям право выбора на использование той или иной модели управления стратегическими изменениями. Концепции предполагают, что возможно создать воспроизводимую модель успешных изменений, и что существуют конкретные процессы и инструменты, которые позволяют внедрять изменения эффективно. Стоит отметить существование концепции смешанного типа, содержащей в себе элементы как Теории Е , так и Теории О. Например, жесткую структуру выполнения, но партисипативный подход в реализации с использованием креативных идей сотрудников.

Модели управления стратегическими изменениями. Так или иначе все модели управления стратегическими изменениями можно отнести либо к Теории Е, либо к Теории О, либо к смешанному типу.

Представим наиболее востребованные из них, чтобы наглядно показать принципиальные отличия между теориями, и выделим их основные особенности. Для этого систематизируем методы Теории Е, Теории О и концепции смешанного типа, учитывая название модели, объект и субъект изменений, их цель, особенности проведения, степень повторяемости (проектная или циклическая). В каждой из моделей имеется своё авторское использование и формоопи-сание; в систематизации структурированы основные этапы представленных методов и кратко и сжато обозначено образно-знаковое представление (табл. 2).

Систематизация моделей управления стратегическими изменениями в организации ([5], [6], [7], [8])

Источник: cyberleninka.ru

9 самых популярных моделей управления изменениями

Ниже я привожу наиболее популярные в мире модели по управлению корпоративными изменениями. Без воды, только ключевые идеи каждого подхода. Эти модели можно применять к отдельным аспектам управленческой деятельности, например, только к HR. А можно описать все, происходящие в компании бизнес-процессы.

В некоторых случаях достаточно только одного фреймворка, иногда удобнее использовать сразу несколько. Все зависит от личных предпочтений и текущих задач.

Для чего это нужно делать? Возможность «разложить все по полочкам» придает ощущение контроля над ситуацией. Это мощный инструмент, который помогает войти в ресурсное состояние руководителям. Мы не в силах повлиять на крупные внешние изменения, мы не знаем, что и как будет дальше с экономикой, но в нашей власти структурировать ситуацию с процессами в компании, которые происходят здесь и сейчас.

1. ADKAR — иногда эту модель также называют ADKAR-Prosci. Аббревиатура ADKAR описывает трансформацию на уровне сотрудников. На мой взгляд, это либо самая, либо одна из самых популярных методик в 2021 году. Пять стадий, через которые руководителю нужно провести коллектив, чтобы внедрить изменения:

— Awareness – осознание необходимости изменений.

— Desire – желание перемен.

— Knowledge – знания, необходимые для успешной трансформации.

— Ability – способность сотрудников воплощать изменения на практике.

— Reinforcement – поддержка реализованных изменений в долгосрочной перспективе.

2. Теория Коттера разработана профессором Гарвардского университета, Джоном Коттером. Тоже классика, так же нацелена на HR. Методология фокусируется на психологии людей, вовлеченных в процесс перемен. Ученый разделяет процесс на восемь шагов:

1. Создать ощущение срочности

2. Построить команду поддержки

3. Увидеть конечный результат

4. Эффективно коммуницировать со всеми участниками процесса

5. Выявить и устранить препятствия

6. Разбить большой план на краткосрочные шаги

7. Фиксировать успехи

8. Поддерживать внедренные изменения

3. 7С Маккинзи – методология, предложенная консалтинговой фирмой Маккинзи, дает системный взгляд на компанию. Часто идет в связке с ADCAR. Ключевые сферы, которые прорабатываются при внедрении этой модели:

3. Система управления

4. Стиль общения в компании

6. Сумма навыков

7. Система ценностей

4. Теория потталкивания или надж-подход. Метод стал популярным благодаря книге Талера и Санстейна «Nudge”, вышедшей в 2008 году.

Подход основывается на «подталкивании» сотрудников к позитивным изменениям вместо прямых директив, спускаемых сверху.

— способность взглянуть на изменения глазами сотрудников,

— убедительное сообщение о ценности изменений для каждого сотрудника,

— предоставление сотрудникам самостоятельного выбора,

— получение обратной связи в процессе изменений.

5. Переходная модель Бриджеса базируется на работе с эмоциональным состоянием людей, проходящих через процесс изменений. Согласно его теории, компания должна помочь сотрудникам преодолеть следующие три стадии:

1. Завершить, потерять и отпустить – для большинства людей нормальная реакция на изменение – сопротивление, сопровождаемое страхом и чувством дискомфорта.

2. Нейтральная зона – когда перемены уже начались, люди начинают прощаться со старым укладом и принимать перемены.

3. Новое начало – принятие людьми прошедших перемен и ощущение чувства комфорта в новой ситуации.

6. Теория Сатир – этот подход пришел из психологии и был изначально разработан психотерапевтом Вирджинией Сатир для работы с семьями. Метод также эффективен и для помощи компаниям. Он включает шаги:

1. Поздний статус-кво – позиция человека, когда изменения только начинаются.

2. Сопротивление – естественная реакция, которую испытывают люди, когда узнают об изменениях.

3. Хаос — когда изменения начинают внедряться и люди все еще испытывают фрустрацию.

4. Интеграция – когда продуктивность людей растет пропорционально принятию ими новой идеи.

5. Новый статус-кво – сотрудники привыкают к новой норме.

7. Теория Курта Левина похожа на модель Бриджеса и Сатир, три ее основные этапа звучат так:

1. «Размораживание» — подготовительная стадия, на которой определяют, какие именно нужны шаги, чтобы достигнуть желаемых перемен. Информирование сотрудников о необходимости перемен.

2. Изменение – практическое внедрение изменений.

3. «Замораживание» — фиксирование изменений. Развитие стратегии, направленной на долгосрочный успех трансформации и принятие изменений сотрудниками.

8. 3 уровня сопротивления и модель изменений Маурера – описывает факторы, влияющие на провал изменений. Они звучат следующим образом:

1. Я не понимаю это — я не понимаю цель изменений и как их произвести.

2. Мне не нравится это – эмоциональная реакция на изменения.

3. Мне не нравишься ты – недостаток доверия к руководству.

Основатель этой модели, Рик Мауэр, верит, что две трети значимых изменений провалятся из-за недостатка информации, негативных эмоциональных реакций на изменения и из-за недоверия к людям, проводящим изменения.

9. Цикл Деминга PDCA – это четырехфазная модель, широко применяемая в системах управления качеством. Четыре шага PDCA:

— Plan, планируй – Заранее планируй изменения, анализируй и предсказывай результат.

— Do, действуй – Исполняй план, действуя небольшими шагами в контролируемых обстоятельствах.

— Check, проверяй – контроль, оценка результатов контроля.

— Act – документирование достигнутых изменений, внедрение в регулярную деятельность организации.

1. Начать трансформацию можно с двух самых популярных моделей – ADCAR и Маккинзи 7С. Используются обе одновременно.

2. Практически все модели управления изменениями описывают дискомфорт и сопротивление как неизбежную стадию процесса. Эти чувства идут рука об руку с ростом, развитием и движением к лучшей версии компании и себя. Знание и понимание этого помогает легче проживать трансформации.

3. Меня очень мотивирует цитата Томаса Сибела, пионера в создании CRM-систем и автора свежей книги по цифровой трансформации. Он пишет следующее: “В 1958 году средний возраст компаний индекса SP 500.

В дальнейшем цифровая трансформация ускорит возникновение эволюционных разрывов». Вывод – скорость изменений в современном мире становится все выше. Компании, охотно проводящие внутренние трансформации, получают шанс на процветание и сохранение рыночных позиций. Игроки, которые не принимают таких правил игры, рискуют утратить конкурентные преимущества и покинуть рынок.

Источник: vc.ru

13.3 Модели управления изменениями

Модель – это копия или аналог изучаемого явления, процесса или предмета, отображающая существенные их свойства. Модели раскрывают связи между процессами, их целостность в составе технологий управления изменениями. В настоящее время разработано большое число моделей управления изменениями. Вниманию читателя представим только те из них, которые в современных условиях находят широкое признание в практике управления изменениями хозяйствующих субъектов.

Начнем с рассмотрения модели переходного периода (модели «прорыва»).

Эта модель предполагает переход к переменам посредством метода «прорыва». В рамках этой модели перемены рассматриваются как процесс передвижения организации от настоящего состояния к желаемому будущему положению.

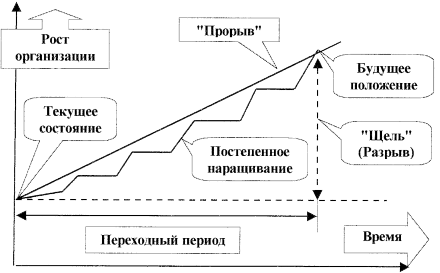

Рис. 13.1. Модели перемен: «модель переходного периода» и «модель постепенного наращивания»

Ключевым элементом модели переходного периода является анализ и прогноз ситуации. Чтобы удостовериться, что перемены воплотятся в жизнь, руководители должны понимать настоящее и будущее состояние организации, а также и те противостояния и проблемы, которые могут мешать процессу перемен. Главным условием применения модели переходного периода при проведении изменений является полная уверенность руководителей в успешности достижения поставленных задач, четкое и ясное представление всей совокупности процессов управления изменениями в целом.

Если руководитель не имеет четкого и ясного представления о будущем организации, или не уверен в сценариях развития событий, то ему следует воспользоваться моделью постепенного наращивания. Эта модель управления переменами позволяет осуществлять перемены шаг за шагом, корректируя свои действия на каждом этапе. При использовании этой модели организация предпринимает некоторые пробные, экспериментальные шаги, анализируя подробно каждый сделанный шаг. Такое осторожное продвижение вперед осуществляется до тех пор, пока не станет возможным реализация модели «прорыва», или же вплоть до получения конечного результата перемен.

Чтобы понять, как выглядит эта модель, надо обратиться к модели 13.1. «Постепенное наращивание» изображено ломанной кривой. Началом кривой, также как и в модели переходного периода, является текущие состояние, а завершением — будущие положение. Руководством или менеджерами, которые управляют процессом перемен, быстро совершается незначительное изменение.

После этого на протяжении некоторого времени проводятся наблюдение и анализ новой ситуации. В случае положительного эффекта, осуществляется второе изменение. Пошаговое изменение должно проходить до тех пор, пока у руководства не появится четкое видение положения организации в будущем и не сформируется уверенность в достижении целей перемен.

Основные преимущества модели постепенного наращивания заключаются в следующем:

Модель «постепенного наращивания» позволяет избежать очень многих ошибок при проведении перемен. Изменения происходят поэтапно, поэтому каждое изменение подвергается тщательному анализу, и все возникшие проблемы и ошибки устраняются в процессе анализа.

При использовании данной модели руководителям и менеджерам легче преодолеть или снизить возникающее сопротивление изменениям со стороны сотрудников.

В случае высокой неопределенности ситуации модель позволяет сократить риски принятия решений. Действия осуществляются последовательно в несколько шагов. На каждом шаге можно провести коррекцию планов действий и стратегии изменений с учетом изменения окружающей среды.

Позволяет осуществить прорыв наиболее эффективным способом, с наименьшими негативными последствиями для руководства, персонала и организации в целом.

По ходу управления изменениями модель позволяет скорректировать цели, повысить результативность ранее спланированных изменений.

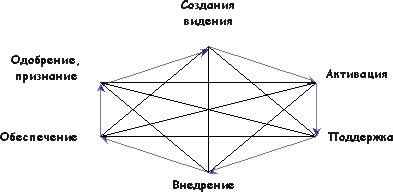

Третьим вариантом управления изменениями является модель «EASIER». Ее авторы утверждают, что она применима в ситуации любой сложности, связанной с изменениями (рис. 13.2).

Рис. 13.2. Модель «EASIER»

Модель состоит из шести элементов. Первые три элемента (EAS) отражают поведенческие аспекты. Элементы IER — раскрывают вопросы системы и процессов. Все они взаимосвязаны друг с другом и составляют целое. То есть, ни одну из составных частей этой модели нельзя игнорировать.

Рассмотрим каждый элемент модели более подробно.

Для того чтобы провести изменение, необходимо определить проблему. Когда проблема ясна, становится понятно, что и в какой области нужно менять. Но этого недостаточно для проведения преобразований. Необходимо определить как, каким образом и для чего нужно осуществлять изменения, т.е. создать видение того, что должно получиться после осуществления изменений.

Если изменения носят радикальный характер и должны затронуть многих, то необходимо донести до каждого, кто будет вовлечен в процесс изменения, новое видение ситуации. Оно может оказаться достаточно далеко отстоящим от общего видения. Само по себе видение при этом может быть вполне обоснованным и широко распространенным в организации, но расстояние между тем, что происходит в настоящий момент, и будущим организации, какое оно должно быть согласно видению, может быть слишком велико. Тогда здесь требуется сформулировать такое будущее состояние, которое будет адекватно субъективным ожиданиям большинства работников организации.

Стадия активации призвана вызвать приверженность других участников процесса результатам перемен.

В процессе проведения изменений, особенно если это проведение связано со значительными изменениями для организации, ключевой функцией лидера является оказание поддержки тем, кто оказывается вовлеченным в этот процесс.

Под внедрением подразумевается процедура разбиения процесса проведения изменений на множество отдельных действий, которые необходимо предпринять для осуществления этих изменений, а также использование результатов изменений в других процессах менеджмента организации.

Стадия обеспечения включает в себя наблюдение и контроль. Последним элементом модели является необходимость признания заслуг участников преобразований и их вознаграждение.

В качестве четвертой модели управления изменениями рассмотрим модель бизнес-инжиниринга (business-engineering), позволяющей обеспечить формирование регламентов управления как системы непротиворечивых указаний. Схема этой модели приведена на рис.13.3.

Рис. 13.3. Модель бизнес-инжиниринга управления изменениями

Бизнес-инжиниринг основан на системном подходе к управлению, при котором компания рассматривается как большая открытая система, которая взаимодействует с внешней средой, определяющей миссию компании. Именно на этапе разработки миссии определяется предназначение компании по удовлетворению социально-значимых потребностей рынка, что позволяет сформировать бизнес-потенциал компании – набор видов коммерческой деятельности, направленный на удовлетворение этих потребностей. Одновременно выясняется потребность и предмет партнерских отношений для обеспечения бизнеса на всех этапах жизненного цикла продукта.

Бизнес–потенциал является исходным для определения перечня бизнес-функций и функций менеджмента, требуемых для ведения бизнеса. После этого определяются необходимые для бизнеса ресурсы (материальные, человеческие, информационные) и структура компании.

В результате формируется список управленческих регистров компании (продукты, функции, организационные звенья и пр.) в виде иерархических (древовидных) классификаторов.

Затем с помощью матричных проекций производят закрепление между собой элементов различных классификаторов и получают совокупность информационных моделей компании.

Так, матрица коммерческой ответственности закрепляет ответственность структурных подразделений за получение дохода в компании от реализации коммерческой деятельности. Ее дальнейшая детализация (например, посредством выделения центров финансовой ответственности) позволит обеспечить построение финансовой модели компании и внедрить систему бюджетного управления.

Матрица функциональной ответственности закрепляет ответственность структурных звеньев (и отдельных специалистов) за выполнение бизнес-функций при реализации процессов коммерческой деятельности (закупка, производство, сбыт и пр.) а также функций менеджмента, связанных с управлением этими процессами (планирование, учет, контроль в области маркетинга, финансов, управления персоналом и пр.). Ее дальнейшая детализация (до уровня ответственности отдельных сотрудников) позволит получить функциональные обязанности персонала, что обеспечит в совокупности с описанием прав, обязанностей, полномочий разработку пакета должностных инструкций.

Описание бизнес-потенциала, функционала и соответствующих матриц ответственности представляет собой статическое описание компании. При этом процессы, протекающие в компании, пока в свернутом виде (как функции) идентифицируются, классифицируются и закрепляются за конкретными исполнителями бизнес процессов. Результатом этого этапа бизнес-моделирования является разработка набора основополагающих внутрифирменных регламентов:

- базового положения об организационно-функциональной структуре компании,

- пакета положений об отдельных видах деятельности (финансовой, маркетинговой и т.д.),

- пакета положений о структурных подразделениях (цехах, отделах, секторах, группах и т.п).

- должностные инструкции.

Дальнейшее развитие бизнес-модели происходит на этапе динамичного описания компании на уровне процессных моделей. Эти модели описывают процесс последовательного преобразования материальных и информационных потоков компании в ходе реализации какой-либо бизнес-функции или функции менеджмента. При этом сначала (на верхнем уровне) описывается логика взаимодействия участников процесса, а затем (на нижнем уровне) — технология работы отдельных специалистов на своих рабочих местах.

Завершается бизнес-моделирование разработкой структурной модели, которая указывает взаимосвязь участников бизнес-процессов, определяет перечень и форматы документов, сопровождающих процессы в компании, а также дает описания компонентов и регламентов самой компании.

Использование бизнес-инжиниринга при разработке технологий управления изменениями позволяет осуществить последовательное процессно-целевое описание бизнес-процессов компании и получить взаимосвязанные ответы на следующие вопросы управления:

- на этапе статического матричного моделирования: «зачем» — «что» — «где» — «кто» — «сколько»

- на этапе динамического потокового моделирования: «как» — «когда» — «кому» — «в каком виде».

Последней моделью, предлагаемой вниманию читателя, является процессно-системная модель управления изменениями. С позиций концепции процессно-системного подхода процесс управления изменениями включает следующие этапы:

— признание необходимости изменений;

— исследование проблемной ситуации, выявление противоречий между целью и ситуацией, между действительным и желаемым – определение проблемы;

— определение причин, породивших проблему, и их анализ: выделение главных причин (определение доминанты проблемы);

— определение критериев успешного решения проблемы;

— моделирование вариантов изменений, направленных на решение проблемы;

— анализ вариантов изменений и выбор одного из них (при сценарном подходе – несколько вариантов);

— одобрение проведения изменения, состоящее из:

- финансового одобрения: анализ затрат/выгод проведения изменения;

- технического одобрения: оценка необходимости, возможности проведения изменения и степени его воздействия;

- одобрения бизнес-процессов: одобрение пользователями требуемой функциональности бизнес-процессов и степени их изменения.

— разработка технологии проведения изменений (программирование изменений);

— подготовка к реализации запланированных изменений;

— реализация запланированных изменений (регулирование и координирование деятельности исполнителей);

— сбор информации о результатах проведения изменений;

— анализ результатов проведения изменений. Анализ результатов сводится к ответам на следующие вопросы:

- Привело ли изменение к достижению намеченной цели?

- Удовлетворены ли пользователи результатом?

- Возникали ли какие-либо побочные эффекты?

- Были ли превышены расчеты по затратам и ресурсам?

— выработка рекомендаций по коррекции управления изменениями.

Реализация процесса управления изменениями должна осуществляться с обязательным учетом системной взаимосвязи и целостности производственной, финансовой, маркетинговой и ресурсной функций менеджмента, а также целостности компонентов подсистем функций процесса управления (планирование, организация, контроль и т.п.): цели; задачи; технология; структура; формы, методы и средства руководства; руководитель; исполнитель, (подчиненный); опыт или ожидаемые результаты; организационная культура. При этом обязательным условием является учет факторов внешней среды организации (рис. 13.4).

Рис. 13.4. Модель управления изменениями с позиций процессно-системного подхода

Источник: studfile.net