Малый и средний бизнес в стране терпит бедствие. Если крупные предприятия могут получить до 6% субсидий по кредитам и, главное, договориться с властями о продолжении работы, то малые предприятия вынуждены подчиниться требованиям и остановить свою деятельность, при этом выплачивая аренду и зарплату сотрудникам.

Все объявленные меры поддержки – снижение платежей в соцфонды, отсрочка по налогам и кредиты на зарплаты в пределах МРОТ — не отвечают на основной вопрос: где взять деньги. Ведь по кредитам и отсроченным налогам все равно придет пора платить. Многие фирмы уже уходят с рынка, не оттягивая неизбежный крах. В марте 2020 года закрылись 67 тысяч ИП – на 77% больше, чем в марте прошлого года.

Количество вновь открытых ИП меньше на 13,4%. После карантина такую армию безработных не смогут трудоустроить крупные предприятия.

Рейтинг щедрых и скупых на поддержку МСП регионов составили « Новые Известия » .

Про поддержку малого бизнеса в стране говорится давно. Существуют специальные институты поддержки: «Корпорация МСП» и «Банк МСП». Но где же результат их работы? Доля МСП в экономике России никак не поднимается выше 20%, а число компаний стабильно уменьшается. Еще годом ранее в стране было 6 141 283 предприятия, а теперь осталось 5 979 899.

Будет ли жить малый бизнес? Блог предпринимателя

Из этого числа 96% – это микропредприятия, которые создают минимум продукции и рабочих мест. «НИ» разбирались с экспертами, работают ли объявленные меры поддержки, что на деле нужно бизнесу, и все ли регионы хорошо поддерживают предпринимателей.

Скупые и щедрые

Во всех регионах России есть свои программы поддержки малого и среднего бизнеса с региональным финансированием. Сколько же каждый регион в среднем тратит на одну компанию из сектора МСП?

*Как считали:

Данные о расходах на поддержку МСП взяты из приложений к бюджетам регионов РФ на 2020 год по статье «Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства». Эта сумма делилась на число малых и средних предприятий в субъекте по данным ФНС на 10.04.2020 г. Если отсутствовала такой подпрограмма, данные были взяты из иных госпрограмм, обеспечивающих поддержку МСП. В рейтинге нет Москвы.

С регионами Севера и Дальнего Востока все понятно: денег от добычи ископаемых в бюджете хватает, а предпринимателей – немного. Любая деятельность там связана с большими рисками: населения мало, бизнесам просто может не хватать спроса. Республика Алтай, Карелия, Адыгея, Псковская область и ЕАО приятно удивляют: регионы небогатые, но на поддержку МСП средства нашли. Впрочем, факт выделения средств еще не означает, что их легко может получить любой желающий.

Рейтинг «скупердяев» куда больше интересен. Реально бедный регион здесь лишь один – Марий Эл. Остальные, судя по всему, просто не считают нужным помогать малому и среднему бизнесу.

Взять Санкт-Петербург. Здесь 364,5 тыс. малых и средних предприятий, но и доходы бюджетане маленькие – 675 млрд рублей. При этом на сектор МСП идет лишь 0,05% бюджета. Сравните: в республике Алтай на эти цели выделяется 1,4% бюджета.

Малый и средний бизнес в России/Крыму

Почему МСП не спасет федеральная «поддержка»

Эксперты, опрошенные «НИ», вообще сомневаются, что эффективная поддержка МСП существует и на федеральном уровне.

По словам независимого аналитика Дмитрия Милина, поддержка малого и среднего бизнеса в основном декларативная, а в регионах преференции если и есть, то их получает аффилированный с чиновниками бизнес.

Тарас Черевко, к.ф.н, доцент кафедры теории и экономики СМИ факультета журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова, также считает, что поддержка МСП не эффективна. Она есть, но больше является декларативной. Осуществляется в крайне ограниченном объеме. А самый «выдающийся» тип поддержки, по его словам, это льготные кредиты под 6,5% и налоговые льготы по соцвзносам для IT компаний.

Кредит по сниженной ставке получить практически невозможно из-за невероятной сложности самого процесса. Количество необходимых бумаг и скорость принятия решения не позволяют большинству предпринимателей финансировать бизнес таким образом. Именно поэтому лишь чуть более 2% бизнесов получили такой кредит.

Сниженные почти вдвое социальные взносы вроде бы хорошее подспорье для повышения эффективности IT компаний. Однако эта мера распространяется не на новый, недавно открытый бизнес, которому особенно тяжело в самом начале своего развития, а на компании с численностью сотрудников более 7 человек по итогам первых 9 месяцев года. Обычно на такой уровень компании выходят на 2-3 год работы, когда главные проблемы уже преодолены и снижение налогов не играет большой роли.

Также эксперты считают, что большая часть мер остались на бумаге и представляют собой малополезные конструкторы сайтов, вебинары и тренинги.

Мало посмотреть сайты государственных порталов, совсем другое дело – преодолеть все бюрократические препоны и получить помощь. Так и сейчас: попасть в число пострадавших от коронавируса предприятий очень сложно по формальным причинам (многие предприниматели в уставные документы записывают несколько видов деятельности), а механизм предоставления беспроцентных кредитов и вовсе оказался почти нерабочим.

17 апреля глава ЦБ Эльвира Набиуллина сама рассказала, что одобряется лишь 30% заявок (сложно подтвердить ущерб, нанесенный пандемией), к середине апреля объем выданных кредитов составил всего 1,1 млрд рублей при плане на месяц в 20 млрд.

Даже до пандемии и нового экономического кризиса отсутствие развития малого бизнеса свидетельствует лишь об одном: власть свернула куда-то не туда и предлагает не то, что на самом деле необходимо. По мнению экспертов, рецепт создания условия для успешного бизнеса в общем-то несложен.

Получается, что если малому бизнесу просто дать дышать полной грудью и не терзать налогами хотя бы первые несколько лет, то он может работать и даже преодолевать довольно трудные времена.

Снижение социальных взносов с 30% до 15% выглядит впечатляюще, однако на деле итоговая разница в отчислениях далеко не двукратная. И чем меньше зарплаты, тем меньше стимулирующий эффект. Эта мера могла бы стать поддержкой в будущем, когда все наладится и будет актуально при повышении зарплат, но сегодня малому и среднему бизнесу требуются другие экстренные меры поддержки.

Вот и выходит, по мнению экспертов, что поддержка МСП очень выборочна, зачастую существует лишь на бумаге и провоцирует коррупцию. И ни один чиновник еще не предложил то, что предлагают эксперты и просят предприниматели – не мешать работать. Если это решение власти не примут в ближайшее время, то потом делать что-то будет уже поздно. Смерть МСП в стране имеющаяся «господдержка» вполне простимулирует.

Источник: udm-info.ru

Жить по средствам: что такое фондирование и как малый бизнес может его использовать

Любая компания боится кассовых разрывов – ситуаций, при которых она не сможет погасить долг перед поставщиками, внести кредитный платёж или выплатить зарплату персоналу. Один из способов избежать этой ситуации – чётко распределять все поступающие средства по статьям расходов. О том, как в этом может помочь метод фондирования, в своей авторской колонке для портала Biz360.ru рассказал Роман Месяткин, основатель компании «Идея».

Роман Месяткин – предприниматель из Калининграда, основатель и директор компании «Идея» . По первому образованию – системный администратор, помимо этого учился по специальности «Менеджмент». После учёбы работал в компаниях в найме, занимался внедрением решений 1С. В 2011 году основал свой бизнес. Компания «Идея» является партнёром фирмы «1С», автоматизировала бизнесы более 430 клиентов из самых разных сфер.

Что такое фондирование

Деньги, которые зарабатывает компания, тратятся по нескольким статьям расходов. Эти статьи из месяца в месяц примерно одинаковые, хотя суммы по ним могут отличаться от периода к периоду.

Один из механизмов планирования расходов бизнеса – фондирование. В его основе кассовый метод: распределять поступающие средства по всем статьям, которые называются фондами, и дальше расходовать деньги из них.

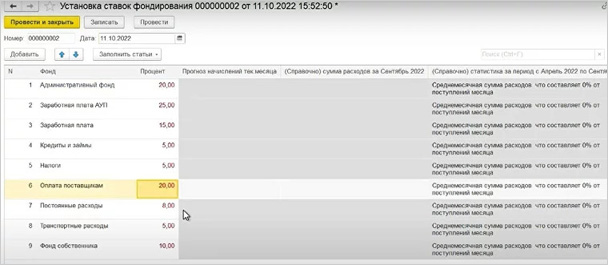

Система не идеальная, есть за что её критиковать. Но она, по моему мнению, позволяет сначала спланировать расходы, а потом их выполнять. Наша компания «Идея» разработала механизм фондирования для решения «1С:Управление нашей фирмой» (далее – «1С:УНФ»). Расскажу, как с его помощью бизнес может распоряжаться теми денежными средствами, которые поступают к нему через кассу или банк.

Определить расходы

Сначала компания получает отчёт расходования денежных средств за прошлый месяц или несколько месяцев. Из этого документа понятно, какие статьи расходов есть у компании: фонд оплаты труда, резервный фонд, развитие бизнеса, маркетинг и так далее.

Метод фондирования предполагает, что должен быть в обязательном порядке и фонд собственника. Потому что часто собственники забывают о себе и о том, зачем они вообще создают бизнес. Благодаря фонду они будут получать свой процент от каждого поступления, а в конце месяца смогут забрать эти средства.

Проанализировав статьи расходов и то, сколько денег было потрачено, делается прогноз на следующий месяц.

В программе «1С:УНФ» есть возможность составить бюджеты на любой период (год, квартал, месяц) с различной точностью и по нескольким сценариям: укрупнённый, уточнённый, оптимистичный, реалистичный. Бюджет можно либо вводить вручную, либо на основании фактических данных прошлого периода, а также плана продаж или другого бюджета.

Перечисляются все статьи и определяется, какой процент поступающих средств будет перечислен в каждый фонд. Например, 4% на коммунальные платежи, 7% – на развитие компании, 3% в резервный фонд и так далее. В сумме они должны составлять 100%. Если при расчёте допущена ошибка, программа «1С:УНФ» сообщит о ней.

Можно детализировать движение денежных средств по подразделениям. Например, у компании два офиса, можно выполнить фондирование для каждого из них. Необходимо определить период фондирования – неделя, месяц, год. Чем дольше период, тем больше средств аккумулируется в фондах. По истечении выбранного периода все фонды обнуляются, и чтобы их наполнить, нужно работать.

Если в установленный период в каком-то фонде не хватает денег на текущие траты, то предусмотрен механизм займов. Можно взять средства из другого фонда, но определить дату, когда они будут возвращены. И, конечно, соблюдать этот график.

Тратить по регламенту

Как только в компанию поступают деньги, они в программе автоматически распределяются по фондам. Например, получено 500 тысяч рублей от клиента. Тут же 175 тысяч рублей зачислилось в фонд «Закупка материалов», потому что он составляет 35% от общей суммы. В фонде собственника оказалось 50 тысяч, в фонде «Маркетинг» 20 тысяч.

Например, компания решает потратить сейчас на маркетинг не 20 тысяч рублей, а 60. Понимает, что нужно больше вложиться в маркетинг, и верит, что это принесёт хорошие продажи. Но 60 тысяч в соответствующем фонде нет. После создания платежа при попытке оплатить его появляется сообщение, что провести платёж невозможно.

Используется механизм займа. В программе указывается, из какого фонда будет заимствована сумма и когда возвращена. В нашем примере компания берет 15 тысяч рублей из резервного фонда (всё, что в нём есть на данный момент) и ещё 25 тысяч из фонда собственника. Погашение займа произойдёт в конце месяца – например, 31 мая.

После этого из данных фондов средства списались, а в фонде «Маркетинг» стало 60 тысяч рублей. Теперь можно провести оплату составленного платежа. То есть действует принцип двойной записи: если где-то средства появились, то в каких-то фондах они сокращаются.

Со следующего поступления деньги снова распределяются по фондам так, как было установлено с помощью процентных ставок. В фонде на маркетинг появилось опять 20 тысяч рублей. Их можно вернуть по совершённым займам. Конечно, погасить весь долг не получится, но хотя бы его половину.

Для некоторых поступлений можно предусмотреть механизм, благодаря которому они целиком зачисляются по нужной статье и не делятся между всеми остальными фондами. Например, на закупку материалов – после получения авансовой оплаты от заказчика или клиента.

В чём смысл

Механизм фондирования позволяет контролировать деньги компании. Собственник и команда видят статьи расходов и не забывают о том, сколько средств они могут на них выделить. Не происходит бездумного расходования, при котором какие-то статьи вообще не финансируются, а какие-то, наоборот, используют слишком большой лимит. Всё это позволяет бизнесу быть эффективнее.

Чтобы не пропустить интересную для вас статью о малом бизнесе, подпишитесь на наш Telegram-канал , страницу в «ВКонтакте» и канал на «Яндекс.Дзен» .

biz360

Источник: biz360.ru

Власти предложили донастроить поддержку малого и среднего бизнеса

РБК направил запрос в Минэкономразвития.

29 мая премьер-министр Михаил Мишустин проводит заседание правкомиссии по развитию малого и среднего предпринимательства. «Мы детально рассмотрим стратегию развития малого и среднего предпринимательства до 2030 года, где обязательно учтем все предложения, которые в том числе есть у вас», — Мишустин анонсировал событие на прошлой неделе в беседе с президентом «Опоры России» Александром Калининым.

О том, что власти разрабатывают систему государственной поддержки малого и среднего предпринимательства до 2030 года, в апреле заявлял первый вице-премьер Андрей Белоусов. По его словам, механизмы поддержки необходимо доработать «с учетом достигнутых результатов и опыта работы в условиях ограничений».

«Для получения максимального экономического эффекта с учетом ограниченности ресурсов финансовые меры необходимо направить на таргет-группы поддержки», — говорится в презентации.

Последние полгода велась большая аналитическая работа по подготовке предложений по развитию сектора МСП до 2030 года, сообщил РБК гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич. «Обозначенные приоритетные направления могут быть реализованы на базе существующих инструментов национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», который был донастроен за последние два года», — сказал он.

При этом важно унифицировать требования за периметром нацпроекта, поскольку многие министерства и ведомства реализуют свои программы поддержки МСП, отметил Исаевич. По его словам, такая работа уже была проведена со всеми регионами на платформе МСП.РФ. Это существенно упростит бизнесу процесс поиска и получения мер поддержки, а государству позволит сделать ее еще более адресной, заверил он.

Какие группы планируют поддержать

Меры поддержки предлагается сосредоточить на предприятиях, которые подпадают под критерии одной из четырех категорий.

Это недавно (до двух лет назад) созданные фирмы, имеющие потенциал к акселерации. Согласно приведенным в презентации данным, наибольшая доля закрывающихся ежегодно предприятий приходится на субъекты малого и среднего бизнеса в «возрасте» до двух лет. Так, в 2022 году они составили 56% от всех закрывшихся фирм.

Чтобы помочь им «дожить» до продуктивного состояния, власти предлагают повышать компетенции и навыки предпринимателей (например, на базе центров «Мой бизнес» и возможностей Цифровой платформы МСП), а также обеспечить им доступное финансирование за счет таких инструментов, как гарантийная поддержка и микрозаймы.

Это предприятия, которые приблизились к границе между микро- и малым бизнесом. Максимумом для микропредприятий является годовая выручка 120 млн руб. и среднесписочная численность работников 15 человек. У таких фирм основным барьером для развития является кратное увеличение административной нагрузки при переходе в более крупную форму: они лишаются права использовать патентную систему налогообложения, применять упрощенный порядок оформления трудовых отношений, на них распространяется обязанность по сдаче бухгалтерской и статистической отчетности.

Получается, что открыть дополнительную компанию оказывается проще и дешевле. По данным за 2021–2022 годы, только 3% микропредприятий перешли в категорию малых, отмечается в презентации.

Чтобы стимулировать переход из микробизнеса в малый, предлагается снизить административную нагрузку для субъектов МСП с показателями, близкими к пороговым значениям, и «донастроить» налоговые режимы.

Глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров заявлял ранее, что большую часть малого и среднего предпринимательства составляет микробизнес. По его словам, более 70% компаний в стране являются компаниями малого бизнеса, при этом число компаний с выручкой выше 10 млн руб. резко снижается относительно предприятий с меньшим доходом. Он назвал не до конца исследованной проблему барьеров для перехода бизнеса в более крупные формы.

К этой категории могут относиться как индивидуальные предприниматели с наемными работниками, так и юридические лица (малые и средние предприятия), работающие более пяти лет в следующих отраслях: обрабатывающие производства, научная и профессиональная деятельность, IT, туризм. Характерными чертами таких предприятий являются более высокая выживаемость и способность к акселерации, рост выручки и числа сотрудников даже в условиях шоков. Основным барьером для них является ограниченный доступ к льготному финансированию.

Для стимулирования роста продуктивных отраслей власти предлагают таргетировать на них финансовую и инфраструктурную поддержку.

Это выросшие из форматов малого и среднего бизнеса предприятия, которые при превышении пороговых значений по критериям МСП теряют доступ к мерам поддержки. Вместе с тем им еще недоступны меры поддержки, предусмотренные для крупнейших предприятий. Этот «пробел» дестимулирует рост предприятий, которые при этом наиболее эффективны с точки зрения вклада в макроэкономические показатели.

Для получения господдержки компании из этой категории должны соответствовать нескольким критериям:

- доход до 4 млрд руб.;

- максимум 1,5 тыс. сотрудников;

- ранее были включены в реестр МСП;

- работают в сферах: инновационная и научно-техническая деятельность, обрабатывающие производства, IT, гостиничный бизнес, туризм, общественное питание, бытовые услуги, логистика.

Как следует из презентации, под эти критерии подходят около 350 компаний. Для них предлагается предусмотреть возможность расширения переходного налогового режима по аналогии с общепитом и запустить механизм «зонтичных» поручительств — гарантий Корпорации МСП перед банком, если у предприятия не хватает залога для получения кредита.

«С учетом небольшого количества таких предприятий, при сравнительно небольших бюджетных затратах на их поддержку эффект для экономики будет существенный. Важно, чтобы [компании] МСП+ не выпадали из периметра поддержки. Возможно, предстоит разработать для них отдельные инструменты, прежде всего финансовые: льготные кредиты и гарантии», — говорится в справке Минэкономразвития к заседанию правкомиссии.

Для общепита с прошлого года были введены новые меры поддержки. По общему правилу к малому и среднему бизнесу относят предприятия со штатом до 250 человек, но для общепита ограничение по численности было увеличено до 1500 человек. Также предприятия с выручкой меньше 2 млрд руб. в год освобождаются от уплаты НДС.

«Впервые была сформирована группа так называемых МСП+ — это компании, которые перешагнули за критерии МСП, но при этом еще не перестроились под крупное предприятие. Одномоментно они теряют все льготы, в том числе и низкие ставки по кредитам. Для них предлагается подготовить специальный пакет мер поддержки, в том числе возможность получать гарантийную поддержку Корпорации МСП», — подчеркнул Исаевич.

Проблема с долей малого бизнеса в ВВП

Россия опережает большинство стран по числу субъектов МСП в расчете на 1 тыс. человек населения, но при этом уступает по их вкладу в занятость и ВВП, указывают разработчики стратегии. Результаты сравнения российских показателей МСП с мировыми говорят о достаточном количестве хозяйствующих субъектов в этом сегменте и одновременно о недостаточном уровне их акселерации.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф назвал долю малого и среднего бизнеса в ВВП России на уровне 20% «стыдной» и «заколдованной», поскольку количество малых и средних предприятий «как минимум сохраняется, как максимум подрастает», а их вклад в ВВП остается прежним. При этом в Китае доля МСП в ВВП составляет 60–70%, в США — около 60%, в Италии — больше 70%, в Финляндии — больше 60%. Позднее Греф пояснил, что Сбербанк видит потенциал как минимум двукратного роста доли малого и среднего бизнеса в ВВП России (то есть до 40%).

Структура малого и среднего бизнеса в России

Всего в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства по состоянию на 10 мая зарегистрировано около 6,25 млн субъектов. Подавляющее большинство из них относятся к микропредприятиям — 6 млн, из них 1,4 млн — вновь созданные фирмы.

Малых предприятий в реестре порядка 211 тыс., средних — 18 тыс.

В целом весь малый и средний бизнес в России можно разделить на две категории:

- самозанятые (более 7 млн по состоянию на 30 апреля 2023 года) и ИП без сотрудников;

- ИП с сотрудниками, юрлица, средние компании.

Первая группа, как отмечается в презентации, вносит незначительный вклад в макроэкономические показатели, но обеспечивает решение социальных задач по самотрудоустройству отдельных категорий граждан и увеличению уровня доходов населения. Вторая группа предприятий включает продуктивные субъекты МСП, которые обеспечивают эффективную занятость и своей деятельностью способствуют повышению эффективности экономики.

Предлагаемые стратегией меры поддержки могут быть направлены на все категории МСП, кроме самозанятых. По мнению разработчиков, значительная доля самозанятых «не имеет потенциала к переходу к полноценному предпринимательству, так как фактически они продолжают состоять в трансформированных трудовых отношениях».

Наличие программ поддержки обеспечивает только небольшие сегменты сектора МСП, если не конкретные бизнесы, но не влияет на него в целом, считает гендиректор Национального института системных исследований проблем предпринимательства Владимир Буев. По его словам, несмотря на все существующие с 1990-х годов программы поддержки малого, а потом и среднего бизнеса, его доля в ВВП не менялась.

За это время были разные подходы к поддержке МСП, говорит Буев. «Сначала говорили, что надо какие-то отрасли поддерживать, потом — что малый бизнес — это внеотраслевой феномен, нужно поддерживать всех. Потом снова сменилась парадигма — нужно поддерживать по отраслям или тех, кто быстро растет», — сказал он.

По мнению эксперта, особой конкретики в концепции стратегии пока нет.

Тезис о том, что малый бизнес должен стремиться вырасти в средний, а средний — в крупный, Буев назвал большой иллюзией. «Такие кейсы единичны. Малый бизнес — это феномен локальных рынков, ну 10–20, даже если 100 фирм вырвется из 6 млн», — отметил он. При этом их рост не будет означать эффективности государственной поддержки, а скорее свидетельствовать об открывшейся нише на рынке. «Для этого должна работать банковская система и система венчурных фондов, которые работают с этими единицами безотносительно наличия государственной поддержки», — пояснил эксперт.

Источник: dzen.ru