Деятельность международного бизнеса может являться источником рисков и угроз практически для всех окружающих его субъектов, объектов, явлений и процессов. Одновременно в процессе своей хозяйственной деятельности субъекты международного бизнеса также, как правило, подвергаются множеству видов рисков, то есть ожидаемым или неожиданным, желательным или нежелательным событиям, явлениям, процессам или условиям, появление которых приносит международному бизнесу определённые выгоды или потери (ущерб, убыток, вред) в денежной, натуральной (прирост или потеря имущества предприятия или его части) либо в другой форме (например, понижение или повышение репутации компании).

Риски, появление которых может приносить международному бизнесу потери, принимают форму угроз. Таким образом, международный бизнес подвергается одновременно рискам и угрозам.

Риски и угрозы международному бизнесу могут быть экономическими и внеэкономическими.

К экономическим рискам и угрозам любой форме международного бизнеса относятся, например, следующие:

- • степень развитости и использования международным бизнесом экономических и других ресурсов;

- • степень развитости и использования технологий;

- • состояние финансов предприятия;

- • степень развитости и рациональности внутренней, внешней и общемировой торговли;

- • степень участия в международном движении капитала;

- • степень миграции рабочей силы и многие другие.

К внеэкономическим рискам и угрозам международному бизнесу можно отнести следующие:

- • направленность и степень изменчивости экономической политики международных межгосударственных организаций;

- • направленность и степень изменчивости государственной политики в странах происхождения и пребывания международного бизнеса;

- • направленность действий влиятельных политических партий и объединений в странах пребывания и происхождения международного бизнеса;

- • степень развитости и реализации международного и государственного законодательства в странах происхождения и пребывания международного бизнеса;

- • моральное состояние собственников, руководства и коллективов международных предпринимательских структур;

- • степень воздействия на предпринимательскую деятельность сил природы, других подобных бедствий и т. п.

Кроме того, риски и угрозы международному бизнесу могут быть: внутренними, которые формируются в рамках конкретной формы международного бизнеса; внешними для международного бизнеса, формирующимися в экономике государств его пребывания и происхождения; внешними (глобальными), формирующимися в мировой экономике в целом.

Внутренних и внешних рисков и угроз международному бизнесу бесконечное множество. Выделим только некоторые из них.

К внутренним рискам субъектов международного бизнес-предпринимательства относятся:

- • нерациональность организационной структуры управления фирмы;

- • утрата или ослабление внутренней управляемости фирмы;

- • низкий уровень квалификации работников фирмы, особенно её высшего руководства, или понижение такого уровня;

- • неразборчивость собственников или руководства предприятия в выборе партнёров;

- • нерациональная структура связей предприятия по субъектам и по объектам;

- • ослабление научно-технического потенциала фирмы;

- • ухудшение структуры производства предприятия;

- • снижение технологического уровня производства фирмы;

- • ухудшение финансового состояния фирмы, снижение или утрата возможностей своевременного выполнения долговых обязательств;

- • снижение конкурентоспособности продукции фирмы;

- • информационная незащищённость фирмы;

- • чрезмерное увлечение собственников и руководства фирмы чисто финансовой или торговой деятельностью вместо непосредственного производства конкурентоспособных товаров;

- • чрезмерное увлечение собственником международного бизнеса максимизацией прибыли и других выгод.

Условно основные внутренние риски и угрозы международного, как и внутреннего, бизнеса можно свести в следующие четыре группы.

- 1. Риски и угрозы, связанные с организацией управления предприятием и его подразделениями, прежде всего с подбором и расстановкой управленческого персонала. Эта группа угроз определяется в первую очередь степенью квалификации и конкурентоспособности непосредственных собственников средств производства и их менеджеров, степенью «надёжности» управленческого состава, его заинтересованности и устремлений, умения и желания использовать новшества в производстве и в организации деятельности предприятия. Важную роль здесь играют взаимоотношения управленческого персонала корпорации и её подразделений с другими формами бизнеса, особенно в принимающих странах, а также с местными органами власти.

- 2. Производственные риски и угрозы, которые связаны с процессом непосредственного производства или других видов деятельности международного бизнеса, а это, в свою очередь, определяется уровнем и особенностями применения в производстве новой техники и новых технологий, уровнем механизации и автоматизации производства, уровнем научно-исследовательской деятельности всех участников производственного процесса, объёмами средств, выделяемых предприятием на эти цели, скоростью применения в хозяйственной деятельности новых разработок, степенью возможностей производства быстро реагировать на смену ассортимента, структуры и качества выпускаемой продукции, степенью эргономичности, экологичности производства и т. д.

- 3. Риски и угрозы, связанные с подбором кадров всех уровней и их расстановкой на каждое рабочее место в рамках предприятия и его подразделений, что определяется уровнем образованности и квалификации кадров, степенью переподготовки кадрового состава, стимулами роста образования и квалификации кадров, уровнем корпоративной культуры на предприятии.

- 4. Риски и угрозы финансово-экономического характера, которые определяются размерами, составом и структурой всех ресурсов бизнес-предприятия, особенно финансовых средств, соотношением собственных и заёмных средств, степенью платёжеспособности предприятия, уровнем прибыльности, рентабельности и их основными тенденциями, применяемыми стандартами финансовой отчётности и др.

К внешним рискам и угрозам для международного бизнеса, которые могут формироваться в стране его пребывания, при прочих равных условиях относятся следующие:

- • сложившаяся в стране нерациональная модель социально-экономического хозяйствования, что может сдерживать приток и развитие международного бизнеса;

- • чрезмерная открытость внутренней экономики внешнему миру и слабость её государственных границ, что может ослабить в такой стране конкурентоспособность подразделений даже крупнейшей корпорации;

- • нарастание на внутреннем рынке иностранной конкуренции;

- • недостаточное обеспечение внутренней экономики экономическими ресурсами или монопольное владение этими ресурсами немногих внутренних субъектов;

- • высокий уровень монополизации внутренней экономики;

- • наличие в стране экономического, особенно инвестиционного, и других видов кризиса;

- • неразборчивость внутренних субъектов в выборе партнёров;

- • резкие изменения вкусов внутренних потребителей, особенно ориентированных на покупку внутренних товаров;

- • наличие и увеличение соответствующих ниш во внешнеэкономических связях внутренними фирмами, отраслями, регионами или государством;

- • несовершенство и слабость внутренней кредитно-денежной системы и её институтов;

- • резкие всплески инфляции и дефляции в принимающей стране;

- • информационная незащищённость внутреннего хозяйства;

- • криминализация экономики, особенно в верхних эшелонах власти;

- • низкая степень развитости производственной инфраструктуры;

- • высокая степень развитости социальной инфраструктуры, что обычно требует от международного бизнеса дополнительных издержек и забот;

- • высокая степень доходов населения, особенно при их росте;

- • высокая степень активности и требовательности местных профсоюзных организаций;

- • высокая степень активности и слабая сговорчивость с субъектами международного бизнеса собственников местного бизнеса, местных деловых сообществ, политических группировок, отстаивающих прежде всего национальные интересы, и т. п.;

- • высокая степень агрессивности действий хозяев сверхдержав относительно конкретного государства, принимающего международный бизнес;

- • часто повторяющиеся природные, климатические, погодные, технические и другие подобные бедствия в стране.

Практически все указанные риски и угрозы, но с обратными знаками проявляются относительно международного бизнеса в странах его происхождения. Но, по сравнению с принимающими странами, пожалуй, основными здесь всё же являются следующие риски и угрозы:

- • как правило, более высокая степень развития экономики государств происхождения международного бизнеса и, соответственно, более высокая степень доходов населения, чем в принимающих странах, что требует более высоких расходов бизнеса и повышает его издержки;

- • высокая степень государственного регулирования экономики и деятельности любых предпринимательских структур;

- • более развитое и жёсткое законодательство;

- • ниже прибыльность бизнеса, чем в странах пребывания;

- • меньшая степень обеспеченности экономическими ресурсами;

- • более высокая степень и жёсткость конкурентной борьбы.

Внешними рисками и угрозами глобального характера международному бизнесу, а также любой форме предпринимательства, где бы оно ни находилось, являются следующие общемировые явления и процессы:

- • общемировые экономические кризисы перепроизводства и финансовые кризисы, хотя начинаются они, как правило, в сверхдержавах;

- • валютные кризисы и валютное манипулирование свободно конвертируемыми валютами;

- • углубление неоимпериалистического разделения труда, то есть направленность международного разделения труда в пользу сверхдержав;

- • формирование и устройство мировой корпоракратией, представляющей финансовую олигархию сверхдержав, институциональных мегаловушек — «растекающихся» по всему миру отрицательных процессов и явлений (например, долговые ловушки), вызывающих устойчиво неэффективное состояние одновременно многих национальных хозяйств, в целях «выкачивания» природных ресурсов из менее развитых стран [71, с. 268];

- • действия фондовых, валютных и прочих спекулянтов;

- • действия «финансовых стервятников» («фондов-стервятников», «банков-стервятников»), загоняющие в долговые и прочие ловушки даже крупные государства и «рвущие на части мировую экономику» [29];

- • всплески общемировой (долларовой) инфляции;

- • резкие колебания мировых валют (доллара, евро и пр.);

- • международные политические конфликты;

- • прямое давление (введение санкций, эмбарго и т. п.) со стороны хозяев сверхдержав относительно «стран-изгоев» и других стран, что увеличивает риски и угрозы бизнесу не только в этих странах, но и в сверхдержавах;

- • мировые торговые и прочие экономические войны, нарастание (наряду с традиционными) экономических войн новых поколений: информационных (пропагандистская, психологическая и др.), хакерских, террористических, кибератак, вирусных войн, в которых используются компьютерные вирусы либо вирусы (бациллы), поражающие растения, животных и человека;

- • включение в экономические войны ВПК, шпионажа, пиратства;

- • манипуляция мировыми ценами на основные товары;

- • локальные войны, «цветные революции» и олигархические перевороты в отдельных странах и регионах мира, которые усиливают нестабильность экономического развития мировой экономики и подвергают её всяческим рискам;

- • устройство глобальных паник — «опасностей», связанных с вирусом Эболы, другими глобальными болезнями и пандемиями;

- • нарастание международной организованной преступности;

- • перестройка международных политических союзов;

- • нерациональность действий межгосударственных организаций, особенно Всемирной торговой организации, Международного валютного фонда, Мирового банка и прочих кредитно-финансовых институтов;

- • природные катастрофы: землетрясение, наводнение, цунами, извержение вулкана, лесные пожары и пр.;

- • нарастание отрицательных последствий глобальных проблем, особенно распространение вооружения и нарастание угрозы мирового термоядерного конфликта, возможность появления атомного терроризма (основу которого заложили хозяева США в 1945 году в японских городах Хиросиме и Нагасаки), распространение химического, бактериологического оружия и т. п.

Для международного бизнеса внутренние риски угрозы являются, пожалуй, первичными и определяющими, а внешние угрозы — вторичными, они усиливаются или нейтрализуются внутренними факторами.

Все внутренние и внешние риски и угрозы международному бизнесу находятся в противоречивой взаимозависимости и взаимообусловленности, могут проявляться в разной степени, в отдельности при прочих равных условиях и совокупности. И внутренние, и внешние риски и угрозы могут длительное время не высвечиваться в резкой и открытой форме, что ослабляет внимание к ним соответствующих субъектов и мультиплицирует их количество.

Некоторые внешние риски и угрозы могут выступать внутренними и наоборот, среди них зачастую крайне трудно найти определяющие и отдать предпочтение тем или иным из них. Нарастают они с ростом открытости и взаимозависимости национальных экономик, так как при этом увеличивается возможность потери государственного суверенитета и, следовательно, растёт уязвимость и международного, и внутреннего бизнеса, а также внутреннего хозяйства в целом перед лицом разного уровня внешних сил. В этом заключается суть социально-экономических издержек излишне открытой экономики, особенно развивающихся и постсоциалистических государств.

Особо отметим, что воздействие внешних рисков и угроз на одну из стран и её бизнес ослабляет её конкурентоспособность и экономическую безопасность, но одновременно может укреплять конкурентоспособность и экономическую безопасность фирм и стран — её партнёров. В другом случае активное развитие бизнеса и экономический рост в одной стране может способствовать росту её импорта, что, в свою очередь, может стимулировать развитие предпринимательских структур, экономический рост и укреплять конкурентоспособность и экономическую безопасность в странах-партнёрах. И наоборот, сворачивание деятельности бизнеса и сокращение производства в одной стране может вызвать падение экономического роста в странах-партнёрах, что ослабляет их конкурентоспособность и экономическую безопасность.

Особенно опасна такая взаимозависимость для бизнеса малых, бедных, постсоциалистических стран и стран с узкой специализацией хозяйственной деятельности, так как резкие колебания мировых цен или валютных курсов могут резко ухудшить условия их внешнеэкономических связей, снизить доходы от таких связей и усилить внутренние и внешние угрозы их конкурентоспособности и экономической безопасности.

Противостояние рискам и угрозам международного бизнеса затрудняется тем, что его подразделения обычно размещаются одновременно в разных странах, в странах происхождения и принимающих странах, в странах с разным уровнем развития, с разными правовыми нормами, с разным отношением к соответствующим подразделениям и их головным компаниям и т. д.

В целях противостояния внутренним рискам и угрозам бизнесу,

их снижения, а то и вовсе ликвидации, тем самым обеспечения и укрепления конкурентоспособности и экономической безопасности бизнеса целесообразно использовать следующие сложившиеся в мировой экономике пути и факторы:

- — разработка и использование в рамках предприятия научно обоснованной организационной структуры управления, соответствующей данному виду предпринимательства;

- — введение в организационную структуру управления бизнесом хорошо подготовленной службы экономической безопасности, способной своевременно выявлять, глубоко анализировать любые риски и угрозы бизнесу и находить рациональные пути их предотвращения или ликвидации;

- — тщательный подбор и рациональная расстановка по всем видам и уровням управления предприятием управленческих кадров, способных решать задачи сопротивления внутренним и внешним рискам и угрозам бизнесу и укрепления его конкурентоспособности и экономической безопасности;

- — тщательный подбор кадров рабочих специальностей и их рациональная расстановка по всем видам предпринимательской деятельности;

- — создание чёткой системы подготовки и переподготовки кадров всех уровней в рамках предприятия или во внешних для предприятия соответствующих учебных заведениях и центрах;

- — разработка, реализация и постоянное совершенствование на предприятии комплекса мер материального и морального стимулирования и поощрения работников;

- — организация чёткого планирования предпринимательской деятельности, разработка и реализация научно обоснованных текущих и перспективных планов предприятия и его подразделений;

- — организация постоянного и действенного контроля над выполнением планов предприятия, а также введение строгой ответственности соответствующих субъектов всех уровней за их повсеместное выполнение;

- — постоянное внедрение технологических и организационных нововведений, использование в производстве последних достижений научно-технической революции, непрерывное обновление продуктов производства должны быть основными принципами деятельности не только для собственников и менеджеров предприятия, но и для каждого его работника;

- — развитие и постоянное совершенствование собственной инфраструктуры бизнеса, что особенно важно для крупных корпораций;

- — постоянное изучение внешней среды собственного бизнеса, прежде всего изучение, обобщение и внедрение в собственной предпринимательской деятельности передового опыта деятельности других успешно действующих, высококонкурентоспособных предприятий, особенно тех, которые выпускают аналогичную или схожую продукцию;

- — разработка, реализация и постоянное совершенствование социальной работы, направленной на сплочение всех уровней персонала предприятия.

Реализация этих и других мер и действий, направленных на противостояние внутренним рискам и угрозам собственному бизнесу, является одновременно факторами противостояния внешним его рискам и угрозам. Более того, реализация этих мер способствует укреплению конкурентоспособности и экономической безопасности не только рационально действующего международного бизнеса, но и национальной экономики в целом как в стране его происхождения, так и в принимающей стране.

Источник: studme.org

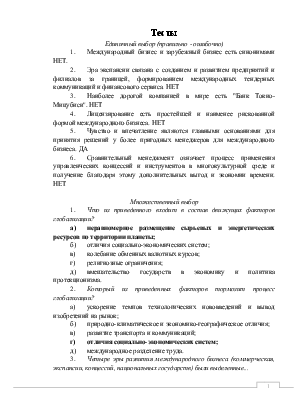

Итоговые тесты по дисциплине «Международный менеджмент» (эра экспансии, лицензирование, сравнительный менеджмент, глобализация)

1. Международный бизнес и зарубежный бизнес есть синонимами НЕТ.

2. Эра экспансии связана с созданием и развитием предприятий и филиалов за границей, формированием международных тендерных коммуникаций и финансового сервиса. НЕТ

3. Наиболее дорогой компанией в мире есть «Банк Токио- Мицубиси». НЕТ

4. Лицензирование есть простейшей и наименее рискованной формой международного бизнеса. НЕТ

5. Чувство и впечатление являются главными основаниями для принятия решений у более пригодных менеджеров для международного бизнеса. ДА

6. Сравнительный менеджмент означает процесс применения управленческих концессий и инструментов в многокультурной среде и получение благодаря этому дополнительных выгод и экономии времени. НЕТ

Множественный выбор

1. Что из приведенного входит в состав движущих факторов глобализации?

а) неравномерное размещение сырьевых и энергетических ресурсов по территории планеты;

б) отличия социально-экономических систем;

в) колебание обменных валютных курсов;

г) религиозные ограничения;

д) вмешательство государств в экономику и политика протекционизма.

2. Который из приведенных факторов тормозит процесс глобализации?

а) ускорение темпов технологических нововведений и вывод изобретений на рынок;

б) природно-климатическое и экономико-географическое отличия;

в) развитие транспорта и коммуникаций;

г) отличия социально-экономических систем;

д) международное разделение труда.

3. Четыре эры развития международного бизнеса (коммерческая, экспансии, концессий, национальных государств) были выделенные.

б) Р. Робинсоном;

в) Б. Гаврилишиним;

4. Формирование на предприятиях значительного пласта иностранных менеджеров среднего звена, которых специально учили на предприятиях и в учебных заведениях, свойственно эре.

в) концессий;

г) национальных государств;

5. Осознание предпринимателями и менеджерами большого значения национальных культур и поведенческих стереотипов в создании и наращивании конкурентных преимуществ высоких порядков присущее эре.

г) национальных государств;

6. Наибольшие риски присущие такой форме организации международного бизнеса, как.

а) лизинговые соглашения;

б) локальное складирование и продажа;

в) локальное производство (составление) и продажа;

г) прямые иностранные инвестиции;

д) международные контракты на управление.

7. Наиболее весомым недостатком экспорта (импорта) как формы организации международного бизнеса есть.

б) использование таможенных процедур;

в) невысокий уровень прибыли;

г) относительная простота бизнеса;

д) финансовые риски.

8. Экспорт товаров и услуг у . составляет близко 70% объема валового внутреннего продукта

9. Приоритетным регионом для инвестирования мультинациональных корпораций в 90-х годах была.

б) Латинская Америка;

в) Центральная и Восточная Европа;

10. Ключевым преимуществом и мотивом создания общих предприятий сравнительно с другой формой организации международного бизнеса есть.

а) высокая зарплата персонала;

б) значительный объем продажи;

в) низкие затраты на производство товаров (услуг);

г) возможность использования сильных конкурентных преимуществ партнеров (основателей);

д) все приведенное.

11. Наибольшая экономия транспортных затрат в автомобильном бизнесе и качественное предпродажное обслуживание обеспечивается в условиях использования такой формы международного бизнеса, как.

а) экспорт (импорт);

б) лизинговое соглашение;

в) локальное складирование и продажа;

г) локальное производство (составление) и продажа;

д) международные контракты на управление.

12. Что с приведенного не входит в состав ролевых функций международного менеджера в контексте анализа внешней среды?

а) организатор поиска стратегических возможностей фирмы на внешних рынках;

б) культурный аналитик;

в) контролер процесса выполнения принятых управленческих решений;

д) общественный деятель.

13. Согласно модели триады К. Омае в условиях глобализации продуктов и рынков, будущего научно-технического прогресса, неопротекционизма современные ТНК должны иметь сильные конкурентные позиции на рынках триады «США — Япония — Западная Европа». Какой город в концепции К. Омае в таком случае есть самым удобным для размещения небольшой штаб-квартиры такой ТНК?

14. Учет и использование в международном менеджменте национальных культур обосновывается на том, что.

а) международные корпорации осваивают новые рынки;

б) международный менеджмент является методологической основой сравнительного менеджмента;

в) сравнительный менеджмент является методологической основой международного менеджмента;

г) международный менеджмент не связан со сравнительным менеджментом;

д) зарубежным отделением навязывается культура материнской страны.

15. Один из важнейших направлений интернационализации менеджмента связанный с.

а) увеличением объема производства ТНК;

б) расширением международной подготовки кадров менеджеров в ведущих школах бизнеса;

в) развитием деятельности ООН;

г) подъемом роли Совета безопасности;

д) предоставлением помощи странам со стороны МВФ.

16. Более способные к международному бизнесу менеджеры принимают управленческие решения на основании.

а) рекомендаций, которые содержатся в литературе;

б) фактов и информации;

в) впечатлений и чувств;

г) собственного прошлого опыта;

Источник: vunivere.ru

Стратегии международного развития вашего бизнеса

Международный бизнес во многом схож с национальным бизнесом, однако имеются и существенные различия. Главная проблема — преодоление различий национальных культур, которые проявляются в особенностях ведения дела. В качестве примера можно вспомнить тот факт, что во многих восточных компаниях сильно развита семейственность ведения бизнеса.

Важнейшей характеристикой национальной культуры, которую необходимо учитывать при ведении бизнеса в стране, является преобладание в культуре индивидуализма или коллективизма. Культуры традиционно делятся на коллективистские или индивидуалистские по господствующим системам ценностей (в зависимости от того, ставится на первое место индивидуальный самоконтроль или общественная солидарность). Международный бизнес работает в разных культурах, поэтому одни и те же формальные параметры начала бизнеса (объем привлеченного капитала, численность служащих, производственные фонды, методы стимулирования производительности труда и т. п.) могут в разной культурной среде давать различные результаты. Особенно это различие важно для бизнеса в России и для выхода российского бизнеса на международный рынок, так как опыт международной деятельности здесь ограничен относительно узкими временными рамками.

1. Причины выбора международных стратегий

- факторы выталкивания. Они порождаются недостатком возможностей для развития бизнеса на местном рынке в связи с низкими ценами на продукцию или ограничениями со стороны правительства (например, антимонопольное законодательство), что часто является причиной обращения компании к изучению возможностей деятельности на международных рынках;

- факторы втягивания. Они возникают при существовании за рубежом лучших условий для развития бизнеса, например льготного налогообложения и других факторов. Не секрет, что многие западные фирмы размещают свои производства за рубежом, прежде всего в странах Азии, из-за относительной дешевизны там рабочей силы.

Выбор международной стратегии ведения бизнеса связан с достаточно высокими рисками. Типичными трудностями международных стратегий являются следующие:

- проблемы в решении того, какими и насколько разными должны быть продукты (услуги), чтобы быть привлекательными для различных иностранных рынков;

- сложности с переводом валюты и курсами обмена валют;

- вопросы, связанные с предсказанием затрат и прибыльности, должны основываться на прогнозировании движения курсов валют, а неправильное прогнозирование в этой области может стоить компании очень дорого;

- компания будет подвергаться воздействию различных культур, что может создать значительные управленческие проблемы, особенно в случаях, если существует практика перехода управляющих из страны в страну;

- обычно имеются и структурные проблемы; при выборе международных стратегий часто возникает вопрос: какую структуру лучше принять организации, действующей в международной экономической среде;

- проблемы с налогами: компания будет искать возможности решения проблем, связанных с переводными процедурами, чтобы уменьшить налоги и показать максимальную прибыль в той стране, где налоги самые низкие;

- присутствие политического риска, связанного с вероятностью того, что зарубежные вклады предприятия будут скованы политикой правительства страны-хозяина. Этот вопрос должен быть проанализирован очень внимательно.

2. Направления международного стратегического развития бизнеса

Существует ряд специфических стратегических альтернатив, которые могут быть полезными в международном контексте. Мы рассмотрим следующие:

- дочернее предприятие в полной собственности;

- совместное предприятие;

- договор о франшизе;

- оффшорное производство;

- экспорт и импорт.

2.1. Дочернее предприятие в полной собственности

Когда применяется этот тип международной стратегии, организация — в данном случае это будет транснациональная компания (ТНК) — создает зарубежное предприятие, которое полностью ей принадлежит и ею контролируется. Примером такого дочернего предприятия может стать кондитерская фабрика «Россия», которой владеет корпорация Nestle. Дочернее предприятие может возникнуть на пустом месте — в этом случае образуется новое предприятие в иностранном государстве, или быть создано в результате частичного или полного поглощения зарубежных предприятий.

Можно привести ряд аргументов как в пользу создания предприятия на пустом месте, так и поглощения как международных стратегий.

Создание предприятия на пустом месте:

- может быть более дешевой формой прямого проникновения;

- может быть более подходящим для малых фирм, которые имеют ограниченные финансовые ресурсы;

- целесообразно, когда нет желания унаследовать проблемы существующей национальной фирмы (фабрики, завода и пр.);

- может быть разработано так, чтобы включать наиболее современные методы и технологии производства (иногда перестройка устаревших технологий производства бывает дороже, чем создание нового передового предприятия);

- можно выбрать более удобное место для нового предприятия — может быть найден участок с минимальной стоимостью или в регионе, где не будет проблем с наймом работников;

- правительства в странах внедрения обычно поддерживают создание предприятия на пустом месте, поэтому возможно предоставление субсидий или налоговых скидок.

- позволяет осуществить быстрое проникновение на иностранный рынок;

- дает гораздо более быструю отдачу на используемый капитал;

- может предупредить действия фирмы-конкурента;

- можно избежать ряда культурных, юридических и управленческих проблем путем поглощения действующего предприятия;

- в результате поглощения корпорация может отчасти использовать имеющиеся на предприятии управленческий аппарат, торговые марки, устоявшиеся связи с поставщиками и потребителями;

- не нарушает существующего конкурентного соотношения в стране-хозяине.

Создание дочерних предприятий зарубежными фирмами — достаточно распространенная бизнес-стратегия в современном мире. Примером такого стратегического решения может стать организация собственного производства по сборке печатных машин в России немецким концерном Heidelberg — одним из крупнейших в мире производителей полиграфического оборудования. Концерн сделал ставку на проект создания нового предприятия на пустом месте, рассчитывая, что его будущая продукция будет пользоваться спросом со стороны российских типографий.

Другую стратегию — поглощение — избрала американская корпорация ProcterG сделало этой компании несколько предложений о покупке, надеясь с помощью такого приобретения укрепить свои позиции в производстве косметики для ухода за волосами и использовать имеющиеся у Wella каналы распределения продукции.

2.2. Совместные предприятия (СП)

Другой распространенной международной стратегией является создание совместных предприятий. Совместное предприятие базируется на соглашении, согласно которому два или более партнера владеют и управляют зарубежным предприятием. Это предприятие обычно размещается в родной стране одного из партнеров.

Совместные предприятия обеспечивают участникам бизнеса следующие преимущества:

- партнеры могут дополнять друг друга и благодаря этому снижать риск, связанный с ведением бизнеса; примером может быть маленькая компания, которая обладает технологией, но не имеет производственных мощностей. Она, наиболее вероятно, войдет в соглашение с другой компанией, которая такими мощностями располагает;

- фирма, имеющая ограниченные денежные средства, но значительный международный опыт, может составить команду с компанией, у которой много средств, но мало опыта;

- совместное предприятие может обеспечить быстрый доступ к сетям распределения;

- такие предприятия легко приспосабливаются к изменениям внешней среды, поэтому их создание является часто используемым средством организации предпринимательства в странах с формируемой экономикой (например, в России, странах СНГ и Восточной Европы).

Примером такого совместного предприятия может быть «Инструм-Рэнд» — СП, созданное на базе небольшого механического завода в Нижнем Новгороде, которое первым в России смогло стать одним из поставщиков всемирно известной своими требованиями к качеству компании Mercedes-Benz. На заводе сегодня производятся рулевые колонки уникальной конструкции.

2.3. Договор о франшизе (франчайзинг)

Договор о франшизе может принимать множество форм, он в своей основе представляет деловое соглашение, по которому одна сторона разрешает другой вести деятельность, используя ее товарный знак, логотип, продукцию, а также методы ведения операций в обмен на вознаграждение.

Часто такие договоры используются в розничной торговле, работе закусочных, гостиничном деле и широко применяется в международном масштабе (например, McDonald’s или сеть отелей Holiday Inn). Договор о франшизе обычно требует выплаты вознаграждения вперед, а затем процентов с прибыли. В обмен на это предоставляющая привилегию корпорация обеспечит необходимую помощь, а в некоторых случаях может потребовать закупки товаров у определенных производителей, чтобы поддерживался уровень качества.

Договор о франшизе дает ряд выгод, в частности следующие:

- он обеспечивает предоставляющего франшизу доходом, а ее получившего — товаром (услугой), уже завоевавшим место на рынке;

- он позволяет компании, предоставляющей франшизу, быстро расти в нескольких местах без значительных вложений капитала, который мог бы понадобиться, если бы компания росла иным способом;

- он устраняет часть потребностей в развитии управленческих навыков, необходимых для того, чтобы справиться с большой распыленной организацией, — компании, получившие франшизу, осуществляют управление сами;

- он является подходящей стратегией для вовлечения в нее малых фирм, при этом риск для этих фирм при покупке франшизы значительно меньше, чем при независимом начале дела.

Именно на основании договоров о франшизе действует большое количество автозаправочных станций. Владельцы нескольких АЗС заключают договор о франшизе с крупными корпорациями — British Petroleum, Shell или подобными им — об использовании их товарной марки на своих предприятиях и берут при этом на себя определенные обязательства о качестве отпускаемого на заправках бензина. Заправки раскрашиваются в цвета крупной, узнаваемой потребителями фирмы, что обеспечивает им приток покупателей, а для фирмы, которая позволила использовать свою торговую марку, такой договор означает своеобразную рекламу и географический рост.

Существует несколько факторов риска, связанных с договором о франшизе. Прежде всего, это проблемы контроля качества: продолжая приведенный выше пример, можно сказать, что если качество бензина на заправке не будет отвечать принятым нормам, то это может привести к росту недоверия со стороны потребителей к известной марке. Поэтому крупные нефтяные компании, заключая договоры о франшизе с мелкими владельцами, как правило, оговаривают, кем будет поставляться бензин на эти заправки.

2.4. Оффшорное производство

Оффшорное производство означает, что одна стадия производственного процесса размещается за рубежом для того, чтобы уменьшить затраты. Оффшорная фирма обычно размещается в стране с невысокой стоимостью рабочей силы, а конечный продукт продается на внутреннем рынке страны, в которой зарегистрирована корпорация. Это довольно распространенная стратегия в области, например, электроники и текстиля.

Оффшорное производство целесообразно использовать в случаях, когда:

- продукция требует значительных затрат из-за больших объемов неквалифицированного труда;

- вес продукции относительно мал в сравнении с ее стоимостью. Это необходимо для снижения транспортных расходов;

- в стране, выбранной для производства продукции, низкие тарифы на сырье и энергию;

- продукция стандартизирована и имеет стандартный производственный процесс, поэтому контроль за качеством продукции облегчен.

Оффшорное производство обычно имеет следующие преимущества:

- может являться источником значительного конкурентного преимущества;

- стандартизация продукции и процесса производства существенно облегчает решение управленческих задач;

- существует большое количество стран, которые могут использоваться для организации оффшорного производства;

- электронная связь намного облегчает процесс управления на значительных расстояниях.

Многие известные сегодня фирмы по производству одежды — Gap, Unlimited, Sisley и другие — проектируют и разрабатывают модели одежды у себя в стране, а производство размещают в странах Юго-Восточной Азии из-за дешевизны там рабочей силы. Похожая ситуация сложилась во французской косметической промышленности: в стране осталось всего около пяти крупных косметических фабрик, все остальное производство выведено за пределы Франции, в страны с более дешевой энергией, водой, рабочей силой.

2.5. Экспортные и импортные операции

Участие в экспортно-импортных операциях часто является единственным выбором для малой фирмы, которая стремится выйти на международный рынок. Это также вариант для более крупных компаний, которые хотят прорваться на международный рынок с минимальным объемом вложений. Как правило, установка на экспорт-импорт является лишь переходной стратегией, первым шагом вовлечения в международный бизнес.

Отметим основные преимущества и недостатки экспортно-импортного варианта международной стратегии.

- это относительно дешевый и малорисковый метод продажи за рубеж;

- бумажная работа с документацией и иностранной валютой, требующая определенных навыков, может проводиться внешними экспертами;

- это стратегия, открытая для компании любых размеров;

- банки могут быть более подготовлены для оказания финансовой помощи для компании, осуществляющей экспортно-импортную стратегию.

- возможны значительные затраты на адаптацию производства, его приспособление к требованиям потребителей из другой страны или стран;

- если иностранный дистрибьютор (распространитель продукции) работает плохо, фирма может оказаться не способной отделаться от него, так как в некоторых странах существуют строгие законы, создающие препятствия для прекращения отношений с ним;

- компания часто сталкивается с таможенными трудностями;

- компания может быть слабо представлена на иностранном рынке.

Самые наглядные результаты осуществления экспортно-импортной стратегии различными предприятиями мы каждый день видим вокруг себя, покупая в магазинах импортные товары.

Выводы

- Компании обращаются к международной стратегии развития в результате действия двух групп факторов: факторов выталкивания (когда их возможности развития внутри страны наталкиваются на препятствия) и факторов вытягивания (когда появляется привлекательная перспектива ведения бизнеса за рубежом).

- Международный бизнес сталкивается с рядом трудностей: различиями в культуре, возможными проблемами с курсами и переводами валют, сложностями налогообложения и ценообразования, приспособлением продуктов к требованиям иностранных потребителей, сложностями выбора оптимальной структуры организации для ведения международного бизнеса, высоким политическим риском.

- Наиболее распространенными являются следующие формы ведения международного бизнеса: дочерние предприятия, совместные предприятия, лицензирование, договор о франшизе, оффшорное производство, экспорт и импорт.

- международный бизнес

- развитие бизнеса

- ведение бизнеса

- франчайзинг

Анатолий Зуб, профессор кафедры теории и технологии управления факультета государственного управления МГУ им. М.В. Ломоносова, специалист в области корпоративного управления и стратегического менеджмента

Источник: www.klerk.ru