В условиях реализации стратегической задачи инновационного развития экономики России все более актуальным становится формирование концепции эффективного управления. При этом основным элементом организации эффективного управления является налаживание взаимодействия органов государственной власти и частного бизнеса и, как следствие, использование механизма государственно-частного партнерства (далее — ГЧП). Взаимодействие органов государственной власти и частного бизнеса для решения важнейших, общественно значимых задач имеет давнюю историю не только в мире, но и в России. Ниже мы проведем анализ понятия «государственно-частное партнерство», рассмотрим цели и значимость каждого из участников государственно-частного партнерства и проведем классификацию его элементов.

Методика и результаты исследования

Анализ понятия «государственно-частное партнерство»

Следует отметить, что в научной литературе встречаются разные термины, обозначающие рассматриваемую форму взаимодействия государства и бизнеса: «государственно-частное партнерство», «публично-частное партнерство», «общественно-частное партнерство» [12, 15, 17, 19]. Ученые, ставя на первое место в названии партнерства государство или бизнес, в большинстве случаев подчеркивают главенствующую роль и инициативу со стороны государства или бизнеса в реализации партнерских проектов.

Государственно-частное партнерство

Однако во многих случаях употребление той или иной формы определяется в значительной степени личными их предпочтениями. Учитывая исторические и современные особенности экономики России, где государство, как правило, является инициатором таких проектов, считаем более обоснованным применение понятия «государственно-частное партнерство». Более значимо здесь не столько различие в терминологии, сколько расхождение в определении сущности ГЧП среди исследователей данного вопроса. Выделим и рассмотрим несколько точек зрения и подходов относительно толкования понятия «государственно-частное партнерство».

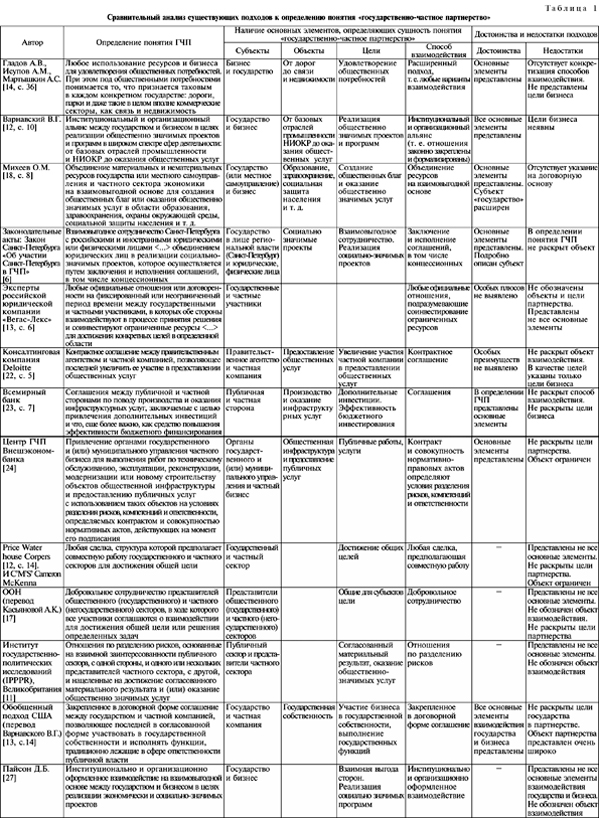

При рассмотрении существующих определений государственно-частного партнерства будем опираться на предположение, что определение, наиболее полно освещающее суть такого взаимодействия, как ГЧП, должно включать следующие обязательные элементы: основные субъекты, объекты, цели и способы взаимодействия. Исходя из данного предположения, представим в табличном виде несколько определений понятия «государственно-частное партнерство» (см. табл. 1) и проанализируем полноту раскрытия его сущности в этих определениях.

Сравнительный анализ существующих подходов к определению понятия «государственно-частное партнерство»

В результате проведенного анализа подходов к определению понятия ГЧП, можно отметить следующие недостатки в большинстве случаев присущие разным авторам:

- зачастую дается неполное определение ГЧП, из которого не ясно, какие субъекты взаимодействуют, в какой области происходит это взаимодействие, с какой целью и на какой основе;

- встречаются определения, в которых акцентируется внимание либо на выгодах государства, либо только на выгодах бизнеса в ГЧП;

- во многих определениях в качестве объекта ГЧП указывается (в разных формулировках) общественная инфраструктура, или же социальная и производственная инфраструктура, т. е. подразумевается, что объект ГЧП имеет только материальный характер (тоннели, газопроводы, мосты, здания и т. п.), не выделяются услуги и НИОКР, не идет речь об инновационной продукции;

- невозможно в одном определении перечислить все сферы применения механизма ГЧП, попытки такого перечисления не очень удачны, так как в процессе подробного перечисления теряется широта охвата всех возможных вариантов, поэтому следует указывать более укрупненные сферы применения;

- не всегда указывается, что взаимодействие партнеров в ГЧП происходит на взаимовыгодной основе и в рамках формальных договоренностей (т. е. в рамках договоров, контрактов, нормативно-правовых актов);

- встречаются подходы, в соответствии с которыми ГЧП определяется очень широко, подразумевается любое взаимодействие бизнеса и власти, что нам кажется некорректным.

Очевидно, что в самом понятии «государственно-частное партнерство» заложено взаимодействие двух партнеров, имеющих разные цели: государства как представителя общественных интересов, и частного сектора. При этом государство должно трактоваться, в широком смысле, как обобщающий субъект общественной власти, включающий все уровни управления — федеральный (национальный), региональный и муниципальный. Основа концепции ГЧП состоит в том, что государство и бизнес обладают своими собственными специализациями и преимуществами, при объединении которых формируется кооперация и создается эффект синергии.

Бизнес и законы. Как оставаться на плаву и находить новое партнерство | адвокат Дмитрий Гриц

Таким образом, можно сформулировать следующее определение: государственно-частное партнерство — институциональный и организационный альянс государства (или муниципальной власти) и бизнеса, подразумевающий объединение материальных и нематериальных ресурсов обеих сторон на взаимовыгодной договорной основе в целях реализации общественно значимых проектов и программ в широком спектре сфер деятельности: от базовых отраслей промышленности и НИОКР до оказания общественных услуг.

Цели государственно-частного партнерства

Поскольку при государственно-частном партнерстве речь идет о взаимовыгодном партнерстве, то ключевым моментом взаимодействия является согласование целей и интересов каждой из сторон. Общие цели и значимость государства и бизнеса в ГЧП представлены здесь в виде схемы. Как видим, партнерская деятельность государства и бизнеса преследует, в конечном счете, социальные и экономические цели по созданию необходимых условий для функционирования хозяйственного комплекса и обслуживания потребностей населения, рационального управления государственной собственностью, доступности инфраструктуры, инновационного развития экономики страны.

При этом каждая из сторон вносит свой вклад в общий проект. Со стороны бизнеса таким вкладом являются: финансовые ресурсы, профессиональный опыт, инновационные технологии, эффективное управление и т. д. Со стороны государства — возможность предоставления гарантий, налоговых и иных льгот, а также получение некоторых объемов финансовых ресурсов.

А учитывая тот факт, что в результате государственно-частного партнерства государство реализует общественно значимые проекты с меньшим расходованием бюджетных средств, оно получает более полную возможность исполнения таких функций, как контроль, регулирование, соблюдение общественных интересов.

Элементы механизма государственно-частного партнерства

Взаимодействие государства и бизнеса в рамках государственно-частного партнерства может быть реализовано через разнообразные схемы, в зависимости от выбранных моделей, форм, участников — субъектов ГЧП, видов финансирования, экономической ситуации в стране и сложившихся институциональных условий (формальных и неформальных) для государственно-частного партнерства.

Под механизмом государственно-частного партнерства будем понимать систему, определяющую порядок взаимодействия субъектов ГЧП в отношении объекта ГЧП в условиях сложившейся институциональной среды.

Основные элементы механизма ГЧП классифицированы в зависимости от объекта ГЧП и представлены в табл. 2.

Составные элементы механизма ГЧП

Составные элементы механизма

и социальная инфраструктура

Научные исследования, разработки и инновации

Договоры на оказание услуг, управление. Договоры аренды, лизинга, соглашения о разделе продукции.

Совместные предприятия, акционирование. Концессии

Кооперативные и другие соглашения. Договоры на научные исследования и инновационное сотрудничество

1 подход [26, с. 13] Модель оператора. Договорная модель.

Модель временной передачи прав. Модель концессии. Модель кооперации.

2 подход [27, с. 4] Организационная модель. Модель финансирования. Модель кооперации

Модель обмена (ориентированная на конкретный проект). Модель «пула» (институциональное партнерство, долгосрочная кооперация) [17, с. 7]

Финансовые и организационные инструменты институциональной среды ГЧП

Промышленные кластеры. Промышленно-производственные ОЭЗ

Венчурные инновационные фонды. Венчурные компании. Технико-внедренческие ОЭЗ. Технологические платформы. Технопарки. Бизнес — инкубаторы

Представители публичной власти (федеральные, региональные и муниципальные органы власти, министерства, ведомства).

Представители частного сектора (юридические или физические). Государственные и частные центры ГЧП, экспертные организации. Контролирующие организации.

Инвестиционные компании, фонды, коммерческие банки. Общественные организации. Страховые организации

В рамках ГЧП предполагается смешанное финансирование со стороны государства и частного сектора (в рамках одной или нескольких моделей): Кредиты, займы, кредитные линии банков. Проектное финансирование, инфраструктурные облигации. Венчурное финансирование.

Средства инвестиционных фондов, облигационные займы и др.

Подробное рассмотрение механизма ГЧП при различных комбинациях его элементов требует отдельного исследования: глубокого анализа как организационной составляющей этого механизма (взаимосвязи между субъектами, моделями, формами и организационными инструментами партнерства применительно к объектам ГЧП), так и финансово- экономической составляющей, подразумевающей, в свою очередь, большое количество вариантов финансово инвестиционных схем в зависимости от особенностей и сфер реализуемых проектов.

Выводы

Анализ и систематизация определений государственно-частного партнерства выявили преимущества и недостатки данного механизма для каждого из его участников. Это позволило нам сформулировать свое определение понятия «государственно-частное партнерство». Нами классифицированы также элементы механизма государственно-частного партнерства для различных объектов ГЧП в зависимости от выбранных моделей, форм и видов финансирования, что представляет интерес для дальнейших исследований.

Статья подготовлена в рамках проекта № 15-02-00629 Российского гуманитарного научного фонда.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Об инвестиционной деятельности в РФ, осуществляемой в форме капитальных вложений: Федер. закон № 39 ФЗ от 25.02.1999 г. (ред. № 215-ФЗ от 24.07.2007 г.).

2. О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц: Федер. закон № 223-ФЗ от 18.07.2011 г. (ред. от 12.03.2014 г., с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2014 г.). URL: http://www.con sultant.ru/document/cons_doc_LAW_156121 /Консуль тант Плюс, 1992-2014.

3. О защите конкуренции: Федер. закон № 135-Ф3 от 26.07.2006 г.

4. О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд: Федер. закон № 44-ФЗ от 05.04.2013 г. (ред. от 21.07.2014 г.).

5. Об особых экономических зонах: Федер. закон РФ № 116-ФЗ от 22.07.2005 г. (ред. № 240-ФЗ от 30.10.2007 г.).

6. Об участии Санкт-Петербурга в государственно-частных партнерствах: Закон Санкт-Петербурга № 627-100 от 20.12.2006 г.

7. Об утверждении типового концессионного соглашения в отношении объектов культуры, спорта, организации отдыха граждан и туризма и иных объектов социально-культурного назначения: По-стан. Правительства РФ № 9-90 от 09.02.2007 г.

8. Об утверждении правил формирования и использования бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации: Постан. Правительства РФ № 134 от 01.03.2008 г. (ред. № 468 от 23.06.2008 г.) // Возможности федеральных инвестиций через ГЧП: сб. нормат. актов по ГЧП в Российской Федерации. М.: Альпина Бизнес Букс, 2009. С. 10—28.

9. Об утверждении правил формирования и использования бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации: Постан. Правительства РФ № 134 от 01.03.2008 г. (ред. № 468 от 23.06.2008 г.) // Возможности федеральных инвестиций через ГЧП: сб. норм. актов по ГЧП в Российской Федерации. М.: Альпина Бизнес Букс, 2009. С. 10—28.

10. Барьеры развития механизма ГЧП в России. М.: НПФ «Экспертный институт», 2010. 32 с.

11. Валитов Ш.М., Мальгин В.А. Взаимодействие власти и бизнеса: сущность, новые формы и тенденции, социальная ответственность / Федеральное агентство по образованию, Казанский гос. финансово-экон. ин-т. М.: Экономика, 2009. 207 с.

12. Варнавский В.Г. Партнерство государства и частного сектора: формы, проекты, риски. М.: Наука, 2005. 315 с.

13. Возможности федеральных инвестиций через ГЧП: сб. норм. актов по ГЧП в Российской Федерации. М.: Альпина Бизнес Букс, 2009. 994 с.

14. Гладов А.В., Исупов А.М., Мартышкин А.С. Зарубежный опыт реализации государственно-частного партнерства: общая характеристика и организационно-институциональные основы // Вестник СамГУ. 2008. № 7. С. 35—36.

15. Глухов В.В., Сафонов М.М. Партнерство государства и бизнеса. Модели, организация, оценка. СПб.: Изд-во Политехн, ун-та, 2012. 160 с.

16. Варнавский В.Г., Клименко А.В., Королев В.А. и др. Государственно-частное партнерство: теория и практика / ГУ Высшая школа экономики. М.: Изд. дом ГУ Высшая школа экономики, 2010. 287 с.

17. Касьянова А.К. Государственно-частное партнерство как эффективная система поддержки инноваций. URL: http://innclub. info/2011/09/08/ го-сударственно-частное-партнерство-2

18. Михеев О.Л. Финансовые и правовые проблемы частного государственного партнерства. М.: Анкил, 2008. 56 с.

19. Пайсон Д.Б. Государственно-частное партнерство как институт развития в области космической деятельности: зарубежный опыт и российские планы // Вопросы государственного и муниципального управления. 2009. № 3. С. 17—34.

20. Сосна С.А. Концессионное соглашение: теория и практика. М.: Нестор Академик Пабли-шерз, 2002. 256 с.

21. Хромов С.С. Иностранные концессии в СССР. 4.1. М., 2006. 383 с.

22. Closing the Infrastructure Gap: The Role of Public-Private Partnerships. A Deloitte Research Study. 2006, p. 5.

23. Delmon J. Private Sector Investment in Infrastructure: Project Finance, PPP Projects and Risk. The World Bank and Kluwer Law lnternationai, 2009, p. 7.

24. Сайт Центра ГЧП ВЭБ. URL: www.pppinrussia.ru

25. Шарингер Л. Новая модель инвестиционного партнерства государства и частного сектора // Мир перемен. 2004. № 2. С. 13.

26. Семенова Е.А Партнерство государства и бизнеса в интересах, инновационного развития в странах ОЭСР // Аналитические обзоры РИСИ. 2007. № 4(17). С. 1—20.

27. Пайсон Д.Б. Частно-государственные партнерства в области космической деятельности // Авиакосмическое приборостроение. 2007. № 12. С. 48—51.

28. Демиденко Д.С., Бабкин А.В., Кудрявцева Т.Ю. Теоретические аспекты оценки эффективности бюджетных расходов // Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского государственного университета. Экономические науки. 2009. № 3(79). С. 255—262.

29. Бабкин А.В., Шамина Л.К. Анализ применения методологических подходов к управлению экономическими системами // Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского государственного университета. Экономические науки. 2008. № 1(53). С. 18—22.

30. Королёва А.И., Бабкин И.А. Элементы государственно-частного партнерства как механизма инновационного развития экономики // Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского государственного университета. Экономические науки. 2013. № 1(163). С. 31—38.

31. Бабкин И.А., Соколицына Н.А. Согласование экономических интересов публичного и частных партнеров — корпоративных фирм как инструмент повышения эффективности государственно-частного партнерства // Государственно-частное партнерство: теоретические основы, базовые принципы и практика реализации. СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2014.

32. Попов А.И., Плотников В.А. Выбор новой модели развития и модернизация: основы перехода к инновационной экономике // Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета. 2012. № 2. С. 197—209.

33. Вертакова Ю.В., Греченюк О.Н., Греченюк А.В. Исследование возможностей перехода экономики России на инновационно-ориентированную модель развития // Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. Экономические науки. 2015. № 1(211). С. 84—92.

Новые книги и журналы

- Главбух №10 (май 2023)

- Bloomberg Businessweek (May 22, 2023)

- The Economist — 20 мая 2023

- Bloomberg Businessweek (May 15, 2023)

- The Economist — 13 мая 2023

- Bloomberg Businessweek (May 8, 2023)

Источник: institutiones.com

26. Партнерство государства и международного бизнеса: понятие, формы и мировой опыт.

Партнерство государства и международного бизнеса представляет собой институциональный и организационный альянс между государством и частными зарубежными компаниями, банками, международными финансовыми организациями и другими институтами в целях реализации общественно-значимых проектов. Хозяйственное партнерство государства и международного бизнеса позволяет привлечь в государственный сектор дополнительный иностранный капитал, ослабить остроту бюджетных проблем, переложить на зарубежный предпринимательский сектор основную часть рисков и одновременно сохранить объекты в государственной собственности.

В такой системе происходит объединение ресурсов и потенциалов двух хозяйствующих субъектов — государства в форме его собственности и международного бизнеса в виде частнопредпринимательских принципов хозяйствования, инвестиций, менеджмента, инноваций. Наиболее активно в настоящее время партнерство государства и международного бизнеса осуществляется в реальном секторе экономики —в отраслях производственной инфраструктуры (в энергетике, железно-дорожном транспорте, портах, аэропортах и т.п.).Все более актуальной становится проблема коррупции, причем не только на национальном, но и межгосударственном уровне.Развитие процесса партнерских отношений государства и международного бизнеса определяется несколькими основными факторами.

Первый фактор — приватизация государственных активов в той или иной форме является одним из важнейших элементов концепции либерализации экономики, курс на которую был взят в конце 80 — начале 90-хг .Второй фактор — национальные правительства не имеют финансовых ресурсов в объемах, достаточных для модернизации, обслуживания и расширения находящейся у государства собственности.Третий фактор — частный национальный и международный бизнес в значительно большей степени, чем государство, обладает мобильностью, способностью к нововведениям, инновациям, использованию технических и технологических изменений. Характерные особенности партнерства государства и между- народного бизнеса: — ограничены во времени.

Как правило, партнерство создается под конкретный объект, который необходимо построить в течение определенного периода времени, а затем осуществлять его эксплуатацию; — ограничены в пространстве, поскольку они конституируются только для конкретных объектов. Особенность современных партнерств государства и международного бизнеса заключается также в существенном расширении географических границ.

Партнерства могут иметь три разных уровня. Первый уровень — партнерство в сфере муниципальной собственности. Второй уровень — партнерство на государственном уровне, когда одним из субъектов выступает орган федеральной или региональной государственной власти. Третий уровень — межгосударственное партнерство.

Партнерство проявляется в нескольких формах: государственные контракты, аренда государственного имущества, соглашения о разделе продукции, совместные государственно-частные предприятия, концессии.Контракты предполагают получение зарубежной частной компанией как партнером государства компенсации в виде доли дохода, прибыли или платежей.

При этом компания, заключающая контракт, не несет рисков финансирования, поскольку стоимость контракта выплачивается государством. Но в то же время риск низких доходов может возникать.

Аренда государственной собственности предполагает передачу на определенных условиях зарубежной компании государственного или муниципального имущества (земли, оборудования, помещения и т.п.) во временное пользование за определенную плату на основе арендного договора.Лизинг — форма, близкая к аренде, российское законодательство трактует как вид инвестиционной деятельности по приобретению имущества и передаче его на основании договора лизинга физическим или юридическим лицам за определенную плату, на определенный срок и на определенных условиях, обусловленных договором, с правом выкупа имущества лизингополучателем.Соглашения о разделе продукции (СРП) являются самостоятельной формой партнерских отношений государства и частного сектора, близкой, но не относящейся к традиционной концессии. Концессия — это система отношений между, с одной стороны, государ- ством или муниципальным образованием (концедентом) и, с другой стороны, юридическим или физическим лицом (концессионером), возникающая в результате предоставления концедентом концессионеру прав по владению, пользованию, а при определенных условиях и распоряжению государственной собственностью по договору, за плату и на возвратной основе, а также прав на осуществление видов деятельности, которые являются исключительным правом государства или муниципального образования.Договор концессии регламентирует основные условия, правила, права и обязанности сторон в рамках концессии.Концессионная деятельность — деятельность концедента и концессионера по выполнению ими договора концессии.

Ограничение

Для продолжения скачивания необходимо пройти капчу:

Источник: studfile.net

VI Международная студенческая научная конференция Студенческий научный форум — 2014

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО В РОССИИ: ПОНЯТИЕ, ФОРМЫ И МЕХАНИЗМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Бусыгина Н.О. 1 , Киселева О.В. 1 , Ильина Ю.В. 1

1 Тюменская государственная академия мировой экономики, управления и права

Работа в формате PDF

Текст работы размещён без изображений и формул.

Полная версия работы доступна во вкладке «Файлы работы» в формате PDF

Вопросы взаимоотношения государства и бизнеса всегда находились в центре пристального внимания любого современного демократического правового государства. Так же, в последние годы во всем мире наблюдается тенденция усиления сотрудничества власти и бизнеса. В первую очередь, это проявляется в таких сферах, как электроэнергетика, транспорт, здравоохранение, образование.

Предприятия в этих сферах, имеют стратегическое значение и не могут быть приватизированы, но, с другой стороны, государство не всегда обладает достаточным объемом средств, необходимых для их поддержки и развития. В этом случае применяется такая форма взаимодействия власти и бизнеса, как государственно-частное партнерство. Особенную актуальность тема государственно-частного партнерства приобрела в условиях мирового финансового кризиса, в связи с которым многие отрасли российской экономики почувствовали потребность в государственной поддержке. Председатель Правительства РФ Владимир Путин, открывая совещание в Новомосковске в сентябре 2009 года, назвал «Государственно-частное партнерство — основой посткризисного развития регионов». [4]

Понятие «государственно-частное партнерство» (ГЧП) широко используется как в России, так и в мире (public-private partnership, PPP). Однако общепринятого определения этого термина не существует ни в нашей стране, ни за рубежом. Но если в других странах все же существует единство понимания моделей, сфер применения, инструментов ГЧП, то в России по вопросу о том, что понимать под ГЧП, ведется острая полемика. [2]

ГЧП – это привлечение частного сектора для более эффективного и качественного выполнения задач, относящихся к публичному сектору, на условиях компенсации затрат, разделения рисков, обязательств, компетенций. [1]

Среди специалистов нет единого мнения о том, какие формы взаимодействия власти и бизнеса можно отнести к ГЧП. Широкая трактовка подразумевает под ГЧП конструктивное взаимодействие власти и бизнеса не только в экономике, но и в политике, культуре, науке и т.д.

В числе базовых признаков государственно-частных партнёрств в узкой (экономической) трактовке можно назвать следующие:

— сторонами ГЧП являются государство и частный бизнес;

— взаимодействие сторон закрепляется на официальной, юридической основе;

— взаимодействие сторон имеет равноправный характер;

— ГЧП имеет чётко выраженную публичную, общественную направленность;

— в процессе реализации проектов на основе ГЧП консолидируются, объединяются ресурсы и вклады сторон;

— финансовые риски и затраты, а также достигнутые результаты распределяются между сторонами в заранее определённых пропорциях.

Как правило, ГЧП предполагает, что не государство подключается к проектам бизнеса, а, наоборот, государство приглашает бизнес принять участие в реализации общественно значимых проектов. [4]

Обобщив полученные данные можно сделать вывод, что ГЧП — это юридически оформленные отношения органов власти и субъектов предпринимательства в отношении объектов, находящихся в юрисдикции государства, основанные на обязательном разделении рисков, учете интересов и координации усилий сторон, осуществляемые в целях наиболее эффективной реализации проектов, имеющих важное общественно-государственное значение.

Так же авторы статьи рассматривают формы – государственного частного партнерства.

В широком смысле к основным формам ГЧП в сфере экономики и государственного управления можно отнести любые взаимовыгодные формы взаимодействия государства и бизнеса. К ним относят, например:

1. Государственный контракт — это договор поставки товаров, выполнения работ или оказания услуг в целях обеспечения государственных нужд, предусмотренных в расходах бюджета.

Заключается государственным органом или бюджетным учреждением, имеющим статус государственного заказчика, с физическими и юридическими лицами, занимающимися предпринимательской деятельностью, на основании результатов размещения государственного заказа. Содержит условия об объеме и стоимости работ, сроках, размере и порядке финансирования, способе обеспечения исполнения обязательств.

Заключение государственного контракта регулируется Федеральным законом от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», а также на основе последующих поправок. [1]

2. Арендные отношения.

Аренда (лат. arrendare — отдавать в наём) — форма имущественного договора, при которой собственность передаётся во временное владение и пользование (или только во временное пользование) арендатору за арендную плату. Например, в сельском хозяйстве и добывающих отраслях оплачивается временное пользование землёй или недрами. Включает земельную ренту, амортизацию процента за пользование материальными активами. Плоды, продукция и доходы, полученные арендатором в результате использования арендованного имущества в соответствии с договором, являются его собственностью.

3. Финансовая аренда (лизинг):

Лизинг (анг. leasing от англ. to lease — сдать в аренду) — вид финансовых услуг, форма кредитования при приобретении основных фондов предприятиями или очень дорогих товаров физическими лицами.

Лизингодатель обязуется приобрести в собственность определённое лизингополучателем имущество у указанного им продавца и предоставить лизингополучателю это имущество за плату во временное владение и пользование. Чаще всего это осуществляется для предпринимательских целей, однако с 1 января 2011 года в России это не обязательно. В мировой практике широко распространён потребительский лизинг. Договор может предусматривать, что выбор продавца и приобретаемого имущества делает лизингодатель. Лизингополучатель может изначально являться собственником имущества.

4. Государственно-частные предприятия;

В числе базовых признаков государственно-частных партнёрств в узкой (экономической) трактовке можно назвать следующие:

- сторонами ГЧП являются государство и частный бизнес;

- взаимодействие сторон закрепляется на официальной, юридической основе;

- взаимодействие сторон имеет равноправный характер;

- ГЧП имеет чётко выраженную публичную, общественную направленность;

- в процессе реализации проектов на основе ГЧП консолидируются, объединяются ресурсы и вклады сторон;

- финансовые риски и затраты, а также достигнутые результаты распределяются между сторонами в заранее определённых пропорциях. [2]

Как правило, ГЧП предполагает, что не государство подключается к проектам бизнеса, а, наоборот, государство приглашает бизнес принять участие в реализации общественно значимых проектов.

5. соглашения о разделе продукции (СРП):

Соглашение о разделе продукции (СРП) (анг. Production Sharing Agreement) — особый вид договора об учреждении совместного предприятия Обычно соглашение о разделе продукции является договором, заключённым между зарубежной добывающей компанией (подрядчиком) и государственным предприятием (государственной стороной), уполномочивающей подрядчика провести поисково-разведочные работы и эксплуатацию в пределах определённой области (контрактная территория) в соответствии с условиями соглашения.

Полномочия государственной стороны основываются на владении исключительной лицензией, предоставленной в соответствии с нормами применимого законодательства, регулирующего операции с ископаемыми ресурсами, в этом случае область соглашения совпадает с областью лицензии, или на общем исключительном разрешении (и обязанности) проводить операции с ископаемыми ресурсами на всей территории страны без определённых обязательств.

6. Концессионные соглашения.

Концессия (от лат. concessio — разрешение, уступка) — форма договора о передаче в пользование комплекса исключительных прав, принадлежащих правообладателю. Передача в концессию осуществляется на возмездной основе на определенный срок или без указания срока. Объектом договора может быть передача прав на эксплуатацию природных ресурсов, предприятий, оборудования и иных прав, в том числе на использование фирменного наименования и (или) коммерческого обозначения, охраняемой коммерческой информации, товарных знаков, знаков обслуживания и т. п.

Выплата вознаграждения может осуществляться в виде разовых (паушальных) или периодических (роялти) платежей, процентов от выручки, наценки на оптовую цену товаров или в иной форме, установленной договором. [4]

В Уральском федеральном округе, одним из наиболее масштабных инвестиционных проектов, реализуемых с использованием ГЧП, является проект «Урал Промышленный — Урал Полярный». «Его стоимость приближается к 850 млрд. рублей, что делает его самым дорогостоящим из реализуемых проектов в России»,- отмечает в своей статье руководитель аналитического отдела Центра развития ГЧП А.Сорокин. [3]

Создание и модернизация объектов производства и инфраструктуры в масштабах регионов требуют значительных финансовых вложений. Наиболее капиталоемкими являются проекты освоения сырьевой базы и строительства производственных мощностей в труднодоступных районах .Помимо разведки месторождений, добычи и переработки сырья необходимо создавать транспортную и энергетическую инфраструктуру, строить жилье для сотрудников и объекты социальной сферы, а это дополнительные затраты. В этой ситуации ГЧП становится основой для привлечения частного капитала и компетенций для решения комплексных задач и создания масштабных объектов.

Как отметил В.В.Путин: «. Исторически Урал для России — это, безусловно, локомотив индустриально-промышленного развития. И сегодня роль этого региона для экономики всей страны продолжает оставаться крайне значимой. ». [5]

Целью проекта является создание благоприятного инвестиционного климата на территории Уральского федерального округа и привлечение инвестиций в субъекты Российской Федерации, входящие в Уральский федеральный округ, за счет устранения инфраструктурных ограничений экономического роста, включая развитие энергетической и транспортной инфраструктуры, комплексное освоение ресурсного потенциала региона с учетом соблюдения требований охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов.

Комплексный инвестиционный проект включает в себя 3 блока:

— Блок геологии и горнорудных производств.

Однако, эффективность этих направлений напрямую зависит от реализации транспортной составляющей проекта.

Суть проекта транспортного блока заключается в развитии железнодорожной магистрали «Северный широтный ход Обская – Салехард – Надым – Пангоды – Новый Уренгой – Коротчаево».

В настоящее время в рамках реализации проекта осуществлены следующие его этапы:

- разработана проектная документация строительства: железнодорожных линий Полуночное – Обская – Салехард и Салехард – Надым, мостов через реку Обь в районе города Салехарда и через реку Надым, на всю проектную документацию получены положительные заключения государственной экспертизы;

- в условиях бюджетных ограничений и с целью оптимизации расходования средств федерального бюджета выработан вариант реализации проекта без учета строительства железнодорожной линии Полуночное – Обская – Салехард с образованием Северного широтного хода Обская – Салехард – Надым – Пангоды – Новый Уренгой – Коротчаево;

- совместной рабочей группой Корпорация – Росжелдор – ОАО «Газпром» – ОАО «РЖД» – ОАО «Ленгипротранс» выбрана оптимальная схема примыкания Северного широтного хода к путям общего пользования Северной железной дороги – Развитие транспортного узла станции Обская;

- определена организационно-правовая структура проекта – в ноябре 2010 г. заключено пятистороннее Соглашение о намерениях между участниками проекта: Росжелдором, Правительством Ямало-Ненецкого автономного округа, ОАО «РЖД», ОАО «Газпром» и рабочей группой Корпорация. [5]

Участие организаций в проекте отражено на рисунке:

строительство проектная имущественный

Рисунок «Участники проекта «

Для реализации проекта создается специальная проектная компания(СПК) на базе существующего ОАО «Ямальская железнодорожная компания», осуществляющего перевозки на участках железной дороги Надым – Пангоды – Новый Уренгой – Коротчаево и Новый Уренгой – Ямбург.

Участники проекта – Корпорация, ОАО «РЖД» и ОАО «Газпром» – передают СПК активы, необходимые для реализации проекта, в обмен на долю в уставном капитале. Активы Ямало-Ненецкого автономного округа передаются в СПК через транзитный взнос в уставный капитал Корпорации.

Эффективность проекта, по оценке PricewaterhouseCoopers, предполагает достижение следующих показателей:

1.Коммерческая эффективность, включающая:

- положительная чистая приведенная стоимость (NPV) – 3,8 млрд. руб.;

- приемлемая для инфраструктурного проекта внутренняя норма доходности (IRR) – 12%;

- приемлемый для инфраструктурного проекта простой (недисконтированный) срок окупаемости – 13,8 года;

- положительная чистая прибыль и положительный операционный денежный поток в 1-м году эксплуатационной фазы Проекта.

2. Бюджетная и социальная эффективность, определяемая такими параметрами как:

- общий объем поступлений в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды за период 2011 – 2025 гг. – 42,5 млрд. руб.;

- создание новых рабочих мест при строительстве и эксплуатации железной дороги (700 рабочих мест при эксплуатации дороги);

- формирование транспортной инфраструктуры в регионе, содействие в повышении грузооборота, мобильности населения;

- стимулирование дальнейшего геологического изучения и развития месторождений полезных ископаемых в регионе. [3]

Разумеется, это не единственный комплексный проект, реализуемых с применением инструментов ГЧП, а наиболее крупный из них. Комплексные ГЧП-проекты реализуются в разных федеральных округах и охватывают разные сегменты экономики. Объединяют совместные усилия государства и частного бизнеса, что является залогом социально-экономического развития регионов и федеральных округов, повышения инвестиционной привлекательности, развития транспортной, энергетической и социальной инфраструктуры страны.

1. Айрапетян М.С. Зарубежный опыт государственно-частного партнерства. / Аналитическая записка Правового управления Аппарата Государственной Думы РФ. М. 2012, с. 3 – 4.

2. Спиридонов А. А Государственно-частное партнерство: понятие и перспективы совершенствования законодательного регулирования, Актуальные проблемы социально-экономического развития России // Сборник статей под общей редакцией Зверева А.А. М. 2009 . — №4, с. 44 – 57.

Источник: scienceforum.ru