Направление развития систем управления ИТ отражает как современные технологические веяния, так и новые управленческие принципы. Дмитрий Рубин, директор департамента систем автоматизации ИТ и компании NAUMEN, рассказывает об особенностях российского рынка ITSM, его будущем, использовании сервисных подходов вне ИТ и роли ITIL 4.

— Как меняются запросы и потребности компаний в сфере ITSM в последние пару лет? Какие вы видите тенденции?

Сегодня очень четко прослеживается несколько тенденций рынка. , уже нельзя рассматривать только как системы управления и замыкаться исключительно на классических . Границы их использования существенно расширились — теперь это и управление процессами разработки, проектами, продуктами. Все вполне объяснимо: сама технологическая услуга должна начинаться не в момент передачи ее на сопровождение, необходимо отслеживать всю цепочку создания ценности — от момента формирования до реализации, сопровождения и вывода из эксплуатации. Интеграция процессов эксплуатации и процессов разработки, DevOps, становится неотделима от управления ИТ.

Простые нотации описания бизнес-процессов, которые читают и используют сотрудники

Мир становится все более взаимосвязанным: поставщики и партнеры перестают восприниматься как внешние объекты. И чтобы оказывать качественные сервисы, с ними необходимо существовать совместно. Они становятся полноценными компонентами инфраструктуры, с ними нужно уметь работать. должна предоставлять для этого удобные механизмы. Возможно, наши решения в будущем превратятся в маркетплейс или экосистему, где можно будет выбирать наиболее подходящего поставщика для конкретной задачи.

Вторая тенденция — ориентация на самообслуживание. Такой подход наблюдается везде, не мог обойти стороной и нас. Он зарекомендовал себя как средство снижения расходов на поддержку и персонализацию обслуживания заказчиков — как собственных сотрудников, так клиентов и партнеров. При этом нынешнее поколение пользователей избаловано пользовательскими интерфейсами. Удобство, гибкость и понятность предоставляемых стали обязательными требованиями.

Еще одна тенденция — желание строить внутри компании «суперсервисы», обеспечивающие взаимодействие нескольких подразделений, по аналогии с подходом, применяемым в госуслугах.

Наконец, компании начинают доверять не только предлагаемым инструментам, но и поставляемым моделям управления. ITSM — это не столько автоматизация процессов, сколько лучшие практики. Раньше заказчики серьезно дорабатывали системы, создавали уникальные решения на основе своего видения и рекомендаций консультантов, поэтому от систем требовалась в первую очередь гибкость.

Сейчас вполне приемлемым стало использование в системе преднастроенных процессов (к слову, доказавших свою эффективность в сотнях проектов). Это удешевляет проекты и сокращает время их реализации. В нашу динамичную эпоху быстрые результаты крайне важны.

— А если говорить про технологические особенности проектов?

Здесь можно упомянуть искусственный интеллект как следующий уровень автоматизации и повышения производительности, а также предиктивную и прескриптивную аналитику. Сегодня система управления ИТ подразумевает постоянное получение информации о реальном состоянии всех компонентов инфраструктуры предприятия, для этого используются решения зонтичного мониторинга. Их использование позволяет упредить возникновение сбоев, повысить уровень сервиса, снизить расходы на эксплуатацию — и в конечном итоге укрепить свою репутацию в глазах заказчика. Этим нельзя пренебрегать.

Крайне важной становится бесшовная интеграция в ландшафт. Сделать это становится все сложнее, потому что количество корпоративных систем растет, порой приходится выполнять несколько десятков интеграций для автоматизации сквозных .

Также все чаще речь идет о построении зонтичных сервисов внутри предприятия, когда решение выстраивается над унаследованными системами — например, агрегация существующих , это актуально для крупных разветвленных структур.

— Есть ли «национальная особенность» российского ITSM? Чем российский рынок отличается от мирового?

В России имеет те же особенности, что и в целом. Последние несколько лет идет процесс импортозамещения, который будет еще активнее в ближайшие несколько лет. Например, только за последние пять лет мы провели более десятка миграций крупных заказчиков с больших иностранных систем.

Кроме того, крупные западные уходят с российского рынка. Причиной этому может быть как импортозамещение, так и размер российского рынка -всего 1% мирового — иностранные вендоры теряют к нему интерес. Заказчики, которые эксплуатируют системы таких производителей, испытывают существенные сложности после ухода компании из России.

В нынешнюю эпоху «вторичной автоматизации» отечественные организации вошли с устаревшими тяжелыми решениями — багажом «первичной» автоматизации, когда на совершенно пустой российский пришли иностранные поставщики. Сегодня заказчики находят эти решения громоздкими и неповоротливыми, требующими больших затрат на обновление или изменение. И, вне зависимости от геополитических причин, крупные компании начали мигрировать с тяжелых импортных продуктов на более гибкие отечественные решения.

Говоря про российский , также стоит отметить специфическую сегментацию рынка. Значимую его долю составляют государственные заказчики — бюджетные организации, приобретающие решения для автоматизации своей работы. Этот сегмент не живет в поле конкуренции, но старается активно применять лучшие практики и подходы для повышения своей эффективности, и это здорово.

Еще одна важная часть рынка — компании с госучастием, следующая — крупные коммерческие структуры. И, наконец, средний и малый бизнес, пытающийся быстро и эффективно решать свои задачи. Подходы в работе с каждым из этих сегментов в части построения систему управления ИТ существенно различаются.

Для крупного рынка характерны уникальные сложные проекты с высокой кастомизацией. Средний и малый бизнес, наоборот, хочет получать решения быстро, «из коробки». Такие компании готовы активно применять лучшие практики и использовать облачные решения. Однако им важно понимать, что «функции из коробки» не ограничат их развитие в будущем и позволят решать смежные задачи автоматизации.

— Как вы оцениваете зрелость отечественных компаний?

Хорошим критерием зрелости систем управления ИТ является соответствие ITIL в. плане процессного подхода, а также само принятие концепции ITSM. Разумеется, чем крупнее компания, тем состояние дел лучше.

Если взять крупнейшие компании, входящие в рейтинг РБК 500, то в 60–70% из них внедрены как минимум базовые процессы — организация службы Service Desk, запросы на обслуживание и управление инцидентами. У остальных процессы находятся на уровне электронных таблиц и почты. В более мелких компаниях уровень еще ниже. Повышать уровень зрелости управления ИТ — наша общая задача со всеми участниками рынка.

— В начале года появилась ITIL 4. Как повлияло ее появление на наш рынок и как она была принята компаниями?

Как компания, производящая ПО, мы были рады узнать, что ITIL сделал реверанс в сторону процессов разработки, объявив их неотъемлемой частью управления ИТ. В четвертой версии описываются не только сами процессы и жизненные циклы услуг, но и отмечается важность процесса их создания, включая гибкие подходы к разработке. Кроме того, в ITIL стали говорить про работу с машинным обучением и большими данными. Сфера применения ITIL 4 стала намного шире, что с нашей точки зрения соответствует реальному запросу рынка на пути к всеобщей цифровой трансформации.

Но пока в большинстве своем рынок продолжает жить терминами ITIL 3, которые ему понятнее.

— А что делать заказчикам, которые и предыдущую версию не осилили?

Значит, им было не и нужно. За таких заказчиков можно только порадоваться. Если уровень рентабельности бизнеса позволяет не обращать внимания на технологии и проверенные средства повышения эффективности, это здорово. Мы смотрим не на само наличие процессов и обязательное применение рекомендаций, а призываем исходить из конкретных . Но нужно помнить: даже если сегодня все хорошо, то это не значит, что завтра ничего не изменится. Срок жизни неуклонно сокращается.

— Горячие головы всегда противопоставляли гибкие методики и ITSM. Сейчас разобрались, что они могут сосуществовать. Но как обеспечить их симбиоз? Где место каждой из них?

За годы нашей работы мы убедились в том, что нельзя быть категоричными в суждениях и придерживаться лишь одной методологии. ITIL 4 говорит примерно о том же. Необходимо уместно применять практики и подходы к решению конкретной , а также инструменты.

Мы, например, сами используем разные методики: проекты внедрения реализуются по PMBoK, при разработке ПО применяем водопадную модель, если изначально известен полный набор требований. Если требования к новому продукту нужно постоянно адаптировать и быстро корректировать, используются гибкие методологии разработки. Применяется то, что удобнее для решения конкретной задачи и эффективного использования ресурсов.

— Принципы ITSM за пределами — все более частый подход. Правильно ли это или бизнесу следует разрабатывать свои стандарты и правила?

Если посмотреть список проектов текущего года, где мы строили систему управления ИТ, то мы обнаружим, что очень часто рамки системы оказывались шире и она охватывала практически все сервисные . За последние полгода так произошло в десятке довольно крупных компаниях, где результатом проекта было создание и автоматизация объединенного центра обслуживания (ОЦО) или создание системы класса Enterprise Service Management.

Сервисный подход за рамками ИТ применялся и раньше. Другое дело, что сейчас гораздо чаще заказчики готовы меняться организационно. Идеология сервисного подхода, придуманная для управления ИТ, показала свою высокую эффективность, и стало понятно, что другие подразделения занимаются примерно тем же самым — разумеется, со своей спецификой.

Часто выясняется, что хорошие идеи вполне применимы в смежной сфере деятельности. В случае ИТ это особенно показательно, ведь многие отрасли будут становиться все технологичнее, предоставляя в будущем цифровые сервисы.

— Такой выход создаваемых решений за пределы ИТ изначально закладывается в стратегию проекта?

Примерно в половине случаев. ITSM дает возможность поэтапно повышать уровень зрелости , на каждом этапе показывая свою эффективность. Если все идет хорошо, то выход проекта за пределы ИТ является естественной и логичной попыткой повысить эффективность своего бизнеса. И даже если сразу убедить бизнес в пользе такого масштабирования не удалось, то никто не мешает показать реализованную систему коллегам из соседних подразделений позже.

— В каком направлении идет развитие ITSM? Каких изменений можно ожидать в ближайшие годы?

Здесь важно выделить два направления: развитие с технологической точки зрения и изменение требований к управлению ИТ в результате цифровизации, которое, в свою очередь, ведет к изменению предприятий.

Несомненные технологические тенденции ближайшего времени: интеллектуальное самообслуживание, роботизация и прескриптивная аналитика. В этой области ведется много работы и у нас в компании.

Область применения будет определять организации будущего, где будет оцифровано все, что возможно оцифровать. В основу каждого сервиса или ляжет технологическая инфраструктура. Ручные процессы будут автоматизироваться и заменяться роботизированными сервисами. Деятельность компаний в перспективе будет представлять симбиоз людей и роботов.

Важной задачей ИТ в такой ситуации, помимо процессов разработки и эксплуатации, станет проектирование архитектуры и интеграции решений — основы всех продуктов, сервисов и процессов. К этому нужно быть готовым, по сути, появится большое цифровое сервисное предприятие и должна будет уметь агрегировать и управлять этими данными, и больше — создавать цифрового двойника сервиса или . Основы и принципы ITIL/ITSM здесь будут очень кстати.

Помимо этого, учитывая расширение охвата использования, уже дают инструментарий для автоматизации и управления корневыми , выходящими далеко за рамки управления ИТ, постепенно замещая классические системы автоматизации.

В скором времени выйдет на другой уровень управления процессами, разделив их на технологические компоненты и , таким образом появится возможность контролировать каждый элемент процесса, и максимально оперативно диагностировать и устранять зоны неэффективности. Поэтому я считаю, что у ITSM большое и интересное будущее.

Источник: www.naumen.ru

Кому выгодно и чем опасно государственное суперприложение

Суперсервисы – это следующий виток развития госуслуг. Посмотрим на проект глазами руководства страны и рядовых пользователей.

Суперсервисы – это следующий виток развития госуслуг. Посмотрим на проект глазами руководства страны и рядовых пользователей. Информационные системы растут и усложняются, углубляется взаимодействие приложений, приложения объединяются в целые сервисы. Эти процессы привели к появлению новой формы IT-продуктов – информационных «суперсистем» и «суперприложений». Четыре крупных представителя отечественного IT-рынка – Яндекс, Тинькофф, Mail.ru и Сбербанк – заявили о работе над суперприложениями. Государство анонсировало свой особый вид суперприложения – суперсервисы на портале госуслуг. Функционально суперприложение – это набор отдельных приложений-сервисов. Количество этих сервисов в superapp столь велико, что пользователь может решить практически любую свою задачу, используя лишь одно приложение. В западной инженерии мы можем встретить и другое название суперсистем – «система систем» (SoS, system of systems). В статье я буду использовать термины «суперсистема», «суперприложение», «superapp», как синонимы с учетом контекста информационных технологий. Суперприложения коммерческого сектора B2C и государственного G2C схожи в нескольких аспектах:

- Широкий охват потребностей пользователя.

- Группировка сервисов вокруг определенной темы.

Для чего государству собственный superapp

Человек взаимодействует с государством через ряд установленных каналов:

- Физическое посещение госучреждения.

- Физическое посещение МФЦ.

- Единый портал госуслуг и/или отдельные сайты госучреждений.

Многие услуги уже перешли в электронный вид, но сохраняется их разрозненность по отдельным площадкам. Государственные суперсервисы – это цифровой канал взаимодействия жителей страны с госучреждениями. Суперсервисы – закономерный виток развития госуслуг, который должен привести к:

- Объединению всех сервисов на одной площадке.

- Группировке сервисов по жизненным ситуациям.

- Единообразию в интерфейсе и бизнес-процессах.

Для правильных управленческих решений руководству страны нужны актуальные данные. Раньше те сведения, источником которых является гражданин, проходили через прослойку бюрократических инстанций с потерями и искажениями. Теперь эта информация будет собираться через суперсервисы госуслуг и по шине СМЭВ (система межведомственного электронного взаимодействия) попадать в целевое ведомство.

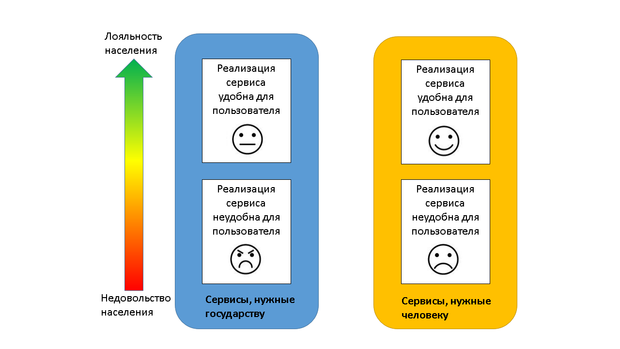

Есть государственные услуги, которые нужны только пользователю, например, процедура поступления в ВУЗ или запись к врачу. Есть такие, которые нужны только государству, например, постановка на учет в налоговой.

Испытывать терпение граждан ненужными и неудобными, но при этом обязательными процедурами – уязвимая стратегия. Однако для многих задач взаимодействия с государством исторически сложился бюрократический барьер.

Принципы построения цифровых госуслуг включают в себя борьбу с избыточными документами и лишними взаимодействиями, «проактивное» предоставление услуг. Ожидается, что удобство суперсервисов улучшит общественное мнение о работе государственных органов.

Суперприложение и конечный пользователь

Какие выгоды ожидает пользователь от суперприложений?

1. Сокращение бюрократического барьера

С бюрократическими процедурами человек регулярно встречается и в бизнесе, как клиент, и в государственных учреждениях, как гражданин. Например, оформление кредита или получение водительских прав. Сложные и затянутые процедуры всегда вызывают у потребителя недовольство.

Многие процедуры сложились исторически. Сейчас появилась возможность их пересмотреть и даже от некоторых отказаться. Так, госорганы не имеют права запрашивать у гражданина сведения, если они уже есть в распоряжении государства.

2. Удобство

Естественное желание потребителя – купить все продукты в одном магазине, иметь все функции в одном устройстве. Эта «традиция» продолжится и в суперприложениях. В едином интерфейсе госуслуг с единой авторизацией ЕСИА пользователю доступны услуги из самых различных сфер жизни: здоровье, семья, работа, образование и другие.

Важный критерий удобства – доступность услуги онлайн, когда сервис не требует личного присутствия клиента в офисе компании или в госучреждении. И государственные суперсервисы, и коммерческие суперприложения обеспечивают пользователю круглосуточный доступ с любого устройства.

И еще один аспект комфорта – это освобождение пользователя от глубокого изучения процедур и процессов для решения своей задачи. Пользователь/клиент/потребитель знает конечную цель, а суперсервисы и суперприложения через понятный UI подскажут порядок действий. Пример, как это реализовано, мы видим на госуслугах: услуги сгруппированы в наборы по определенным жизненным ситуациям.

3. Хранение и быстрый доступ к данным и документам

Переход к цифровой экономике предполагает постепенный отказ от бумажных документов. Суперсервисы и суперприложения позволят пользователю хранить важные документы в облаке.

4. Бесплатное подключение

Пользователь госуслуг не платит за подключение к порталу. Кроме этого в бесплатном доступе имеются информационные ресурсы смежных площадок, например, аналитика по экономическому состоянию регионов страны на сайте «Работа в России».

Риски участников информационных суперсистем

Есть в суперсистемах и уязвимости, которые грозят серьезными рисками для участников. Разберем поподробнее.

Риски государства

- Проблемы с оборудованием и ПО. Среда накладывает высокие требования на производительность, отказоустойчивость, масштабируемость программных и аппаратных средств. Например, сервера не справились с наплывом пользователей. Гражданин, столкнувшись с неработающим сервисом, копит недовольство и теряет доверие к системе.

- Утечка персональных данных. Абсолютно надежных средств защиты от утечки не существует. Причины могут быть как технические – сбой, атака, уязвимость архитектуры, – так и человеческий фактор, например, недостаточная компьютерная грамотность населения. В любом случае, когда персональные данные пользователей госуслуг попадут в сеть, граждане обвинят в этом систему.

- Нарушение собственных сроков. Проект суперсервисов очень масштабный и очень сложный, поэтому риск провала довлел над ним с самого начала. На ранних этапах эксперты высказывали опасения, что реализация будет протекать в отрыве от настоящих пользователей. Еще один риск – сложные коммуникации между рабочими группами, исполнителями и другими участниками разработки. Но проект двигается. И практически все государственные услуги доступны онлайн, а с ноября 2019 года действует первый пилотный суперсервис «Европротокол онлайн» в пяти регионах страны.

- Кадровые проблемы. Средства автоматизации призваны заменить человеческий труд, особенно в части рутинных задач. Там, где раньше требовалось десять сотрудников, теперь достаточно восьмерых, пятерых или даже двоих. Освободившихся специалистов необходимо переобучить и обеспечить рабочими местами. При общей численности государственных служащих в ~2,4 млн человек, по оценке Минфина, освобождение даже 10% сотрудников – это источник социальной напряженности и большая статья затрат для бюджета.

Риски пользователя

- Утечка персональных данных. Надо понимать, что в superapp и на госуслугах данные пользователя хранятся вне контура его влияния: хранение и движение сведений берет на себя платформа. Уязвимость самой платформы ставит под удар и данные пользователей. Завладев доступом к учетной записи, злоумышленники подключаются к платным сервисам. Преступники практикуют и иные способы обмана, используя сведения о водительских правах, паспорте или номере телефона. Для процедур, в которых не требуется личного присутствия, возможны целые мошеннические схемы. В интернете много упоминаний про махинации с электронной подписью. И до сих пор нет надежных мер защиты против таких схем.

- Беспомощность в отрыве от цифровой «экосистемы». Пользователь суперприложения попадает в ловушку удобства. Когда все стороны жизни охвачены автоматическими сервисами, это вводит в зависимость, снижает у человека ситуативную готовность. Человек может оказаться беспомощен в случае технического сбоя системы или при возникновении ситуации, не учтенной в наборе сервисов.

- Цифровое неравенство. Суперсервисы/суперприложение – больше техническая система, чем социальная. Для работы с ней нужно аппаратное средство, например, смартфон, и канал связи. А потому неизбежно проявится категория граждан, которой эта система недоступна – дети, пожилые, тяжелобольные, бездомные, и просто люди, живущие в отдаленных частях страны без доступа к интернету. Это явление называется цифровым неравенством. Устранение цифрового неравенства достигается следующими путями:

- Взаимодействие с уязвимыми категориями частью ляжет на родственников. Это уже демонстрируется в прототипах суперсервисов, а частью, видимо, на социальные службы и МВД.

- Дополнительно руководство страны ставит задачу обеспечить высокоскоростным интернетом всю территорию государства к 2024 году.

4. Человек слабее системы. У суперсервисов нет конкурентов. Государственную услугу способна оказать только уполномоченная инстанция. При этом состав услуги, скорость и качество результата не зависят от пользователя. Некоторое влияние на работу госуслуг пользователь все же способен оказать: на сайте есть кнопка обратной связи.

Но такой путь долог даже в коммерческих проектах и гораздо меньшего масштаба. В итоге, пользователь будет взаимодействовать с тем, что есть, даже если уровень обслуживания его не устраивает.

Перспективы государственных суперсервисов

Суперприложения, и госуслуги в том числе, тесно переплетаются с другими высокими технологиями. На уровне руководства страны разрабатываются программы по поддержке и развитию искусственного интеллекта, роботизации, интернета вещей, больших данных.

Через суперсервисы государство интенсивно включается в информационное взаимодействие B2C. Пример мы видим в анонсах суперсервисов «Трудовые отношения онлайн» (поиск работы, заключение договора в электронном виде). Возможно, в каких-то функциях госуслуги будут конкурировать и с коммерческим ПО.

Несмотря на возможные риски для участников, превращение госуслуг в superapp отвечает стратегическим целям развития «цифрового государства». Причем именно государство является «двигателем» этого процесса.

Подробнее о суперприложениях расскажем уже скоро –

Фото в анонсе: pixabay.com

Источник: ecm-journal.ru

Минцифры отказалось от превращения некоторых госуслуг в суперсервисы

Минцифры скорректировало свой план по превращению госуслуг в «суперсервисы» — расширенные наборы госуслуг, ориентированные на полный охват типовых жизненных ситуаций граждан и бизнеса. План сократили более чем на четверть.

Теперь в программе цифровой трансформации на 2021–2023 годы упоминаются только 18 «суперсервисов» вместо 25.

Чиновники объяснили, что некоторые госуслуги оказалось нецелесообразно расширять, так как их цели уже достигнуты за счет параллельных цифровых проектов.

За последние два года на портале госуслуг запущено 13 суперсервисов: семь в 2020 году и шесть в 2021 году. Среди них — «Оформление европротокола онлайн», «Поступление в вуз онлайн», «Соцподдержка онлайн», «Трудовые отношения», «Цифровое исполнительное производство», «Пенсия онлайн» и др. В 2022 году внедрят еще три: «Трудовая миграция онлайн», «Безбумажные перевозки пассажиров и грузов» и «Цифровое строительство».

До конца следующего года Минцифры также предложило запустить суперсервисы «Правосудие онлайн», «Рождение ребенка», «Утрата близкого человека» и «Образование в РФ для иностранцев».

Из обновленного плана исключили наборы услуг по регистрации и господдержке бизнеса. Этим, возможно, займется платформа МСП в формате «единого окна». Также в новый план не вошли суперсервисы «Разрешения для бизнеса в цифровом виде», «Паспортные сервисы онлайн», «Земля под строительство онлайн», «Подача заявлений в правоохранительные органы онлайн» и «Переезд в другой регион». В сентябре Минцифры и ФНС сообщили о том, что теперь через госуслуги граждане смогут получить свидетельства о браке, разводе, рождении и смени имени.

Руководитель центра компетенций по цифровой трансформации госуслуг Центра стратегических разработок Михаил Брауде-Золотарев говорит, что «суперсервисы» были политическим брендом прошлого правительства, но оно недостаточно вложило в экспертную и административную составляющие. Гендиректор платформы «Рокет Ворк» Анастасия Ускова предполагает, что запущенные прототипы некоторых сервисов и доработка существующих цифровых государственных сервисов сделали часть заявленных ранее продуктов излишними.

В 2022 году Минцифры собирается запустить суперприложение госуслуг. Оно будет подстраиваться под профиль пользователя, то есть предлагать ему те услуги, которые ему полагаются или могут быть интересны.

- минцифры

- госуслуги

- суперсервисы

- цифровизация

- цифровые документы

- Управление разработкой

- Управление проектами

- Законодательство в IT

Источник: habr.com