15 февраля 2021

Технологии процессного управления

Шесть основных шагов

Сергей Ковалев — руководитель и ведущий консультант консалтинговой компании БИТЕК (Бизнес-инжиниринговые технологии). Имеет 20-летний опыт организационного проектирования и управления бизнес-процессами. Автор публикаций, семинаров и книг по стратегическому и процессному управлению и развитию.

Одной из важных задач современного менеджмента является построение эффективной организации, способной реализовать поставленные перед ней стратегические цели. Как подойти к решению этой задачи, с чего начать? Важнейшую помощь здесь может оказать процессный подход. В этой серии статей мы покажем, как он работает и почему полезен.

Классика построения организации

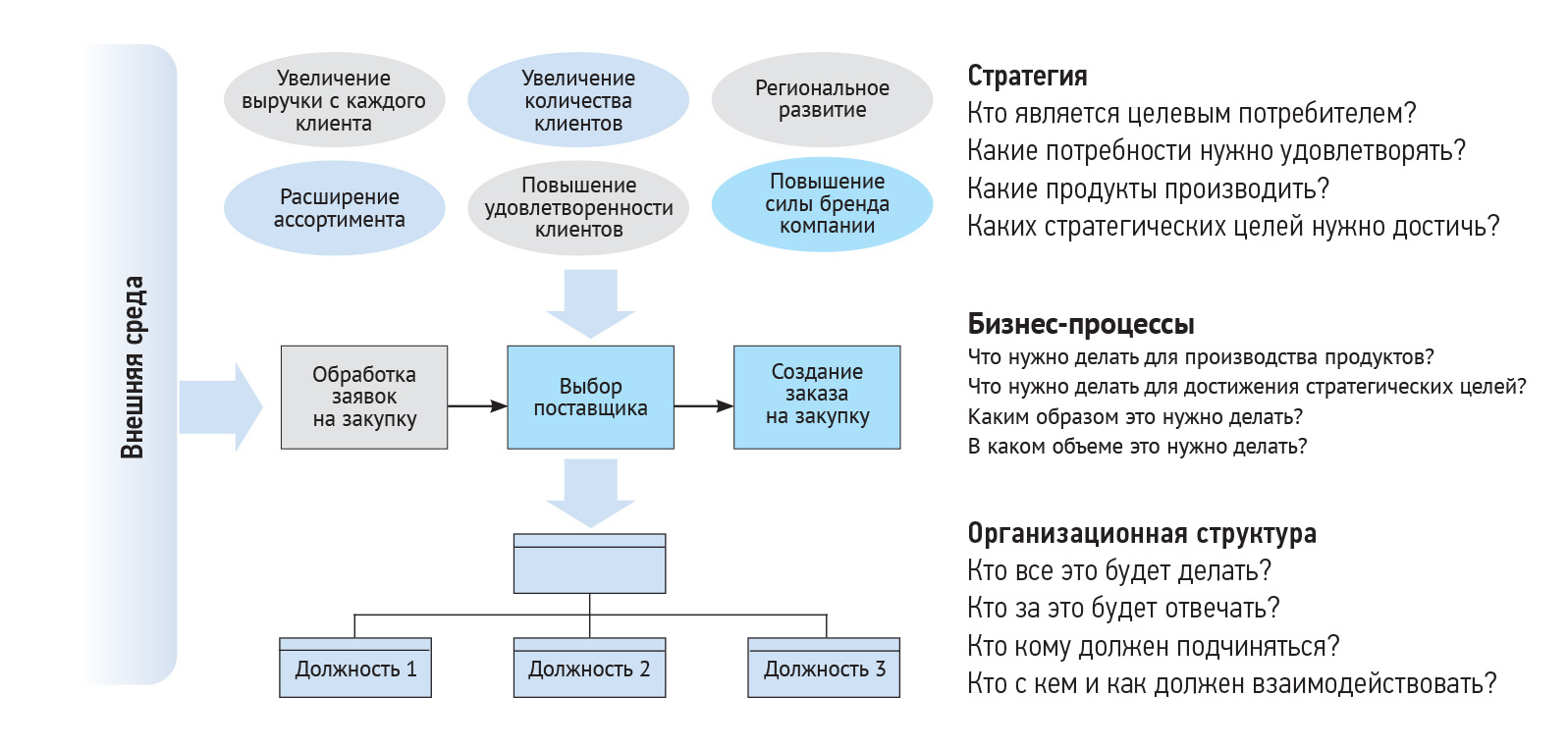

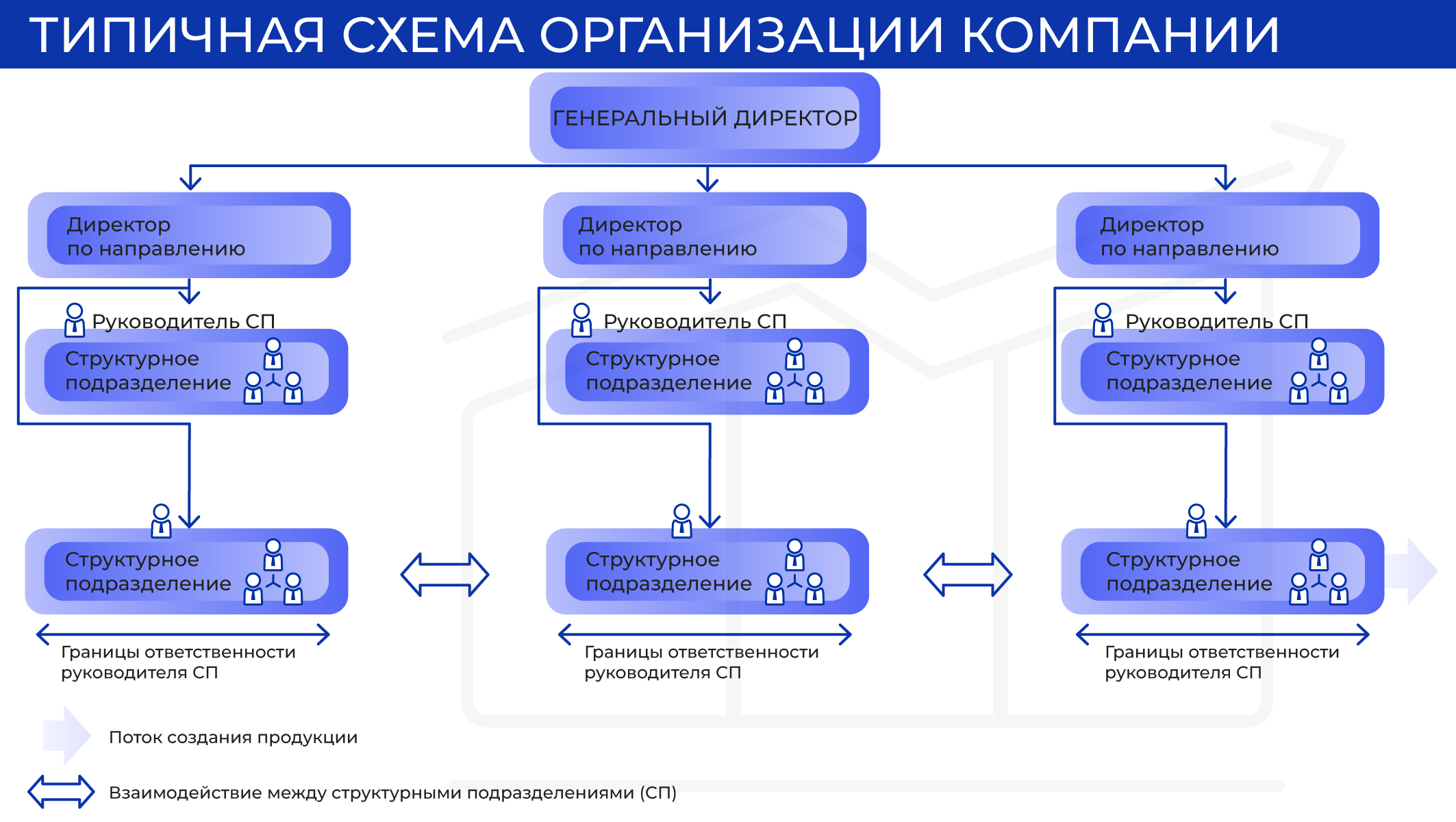

Можно сказать, что построение организации состоит из трех основных фаз: разработка стратегии, разработка бизнес-процессов и проектирование на их основе организационной структуры (рис. 1).

На первом этапе необходимо разработать стратегию, определить долгосрочные стратегические цели компании.

На втором этапе компания должна ответить на вопрос «Какие работы, функции и бизнес-процессы нужно регулярно выполнять, чтобы достичь поставленных стратегических целей».

На третьем этапе компания должна ответить на вопрос «Кто будет выполнять бизнес-процессы? Кто за них будет отвечать? Кто кому будет подчиняться?». Другими словами, компания должна построить свою организационную структуру.

Необходимо отметить, что организационная структура компании выстраивается под бизнес-процессы, а сами бизнес-процессы выстраиваются под стратегию. Если появляется новая стратегическая цель, то, чаще всего, должен появится новый бизнес-процесс или подпроцесс на нижнем уровне, а в организационной структуре должен появится ответственный или исполнитель. Это может быть один из руководителей действующих подразделений или может быть введена новая должностная позиция.

Рис. 1. Классика построения организации

Все три перечисленных этапа построения организации взаимосвязаны системой ключевых показателей. В настоящее время многие компании определяют и измеряют достижение стратегических целей компании с помощью ключевых показателей. Например, такая стратегическая цель как «Рост прибыли» измеряется с помощью ключевого показателя «Величина прибыли» или показателя «Процент прироста прибыли». А такие стратегические цели как «Увеличение количества клиентов» и «Повышение удовлетворенности клиентов» измеряются с помощью ключевых показателей «Количество клиентов» и «Индекс удовлетворенности клиентов».

Подробнее о проектировании процессов и организационной структуры рассказано в недавно выпущенной книге «Настольная книга аналитика. Практическое руководство по проектированию бизнес-процессов и организационной структуры». В книгу включено более 70 примеров применения методов и инструментов описания процессов и организации, а также их оптимизации.

Далее на втором этапе построения организации эти ключевые показатели разбиваются или декомпозируются на составные ключевые показатели, которые распределяются по бизнес-процессам. На третьем этапе — построения организационной структуры — ключевые показатели бизнес-процессов распределяются по подразделениям и должностным лицам, которые отвечают за выполнение соответствующих бизнес-процессов. Также наиболее важные ключевые показатели необходимо включить в систему мотивации и оплаты труда подразделений и должностных лиц.

Строим процессное управление

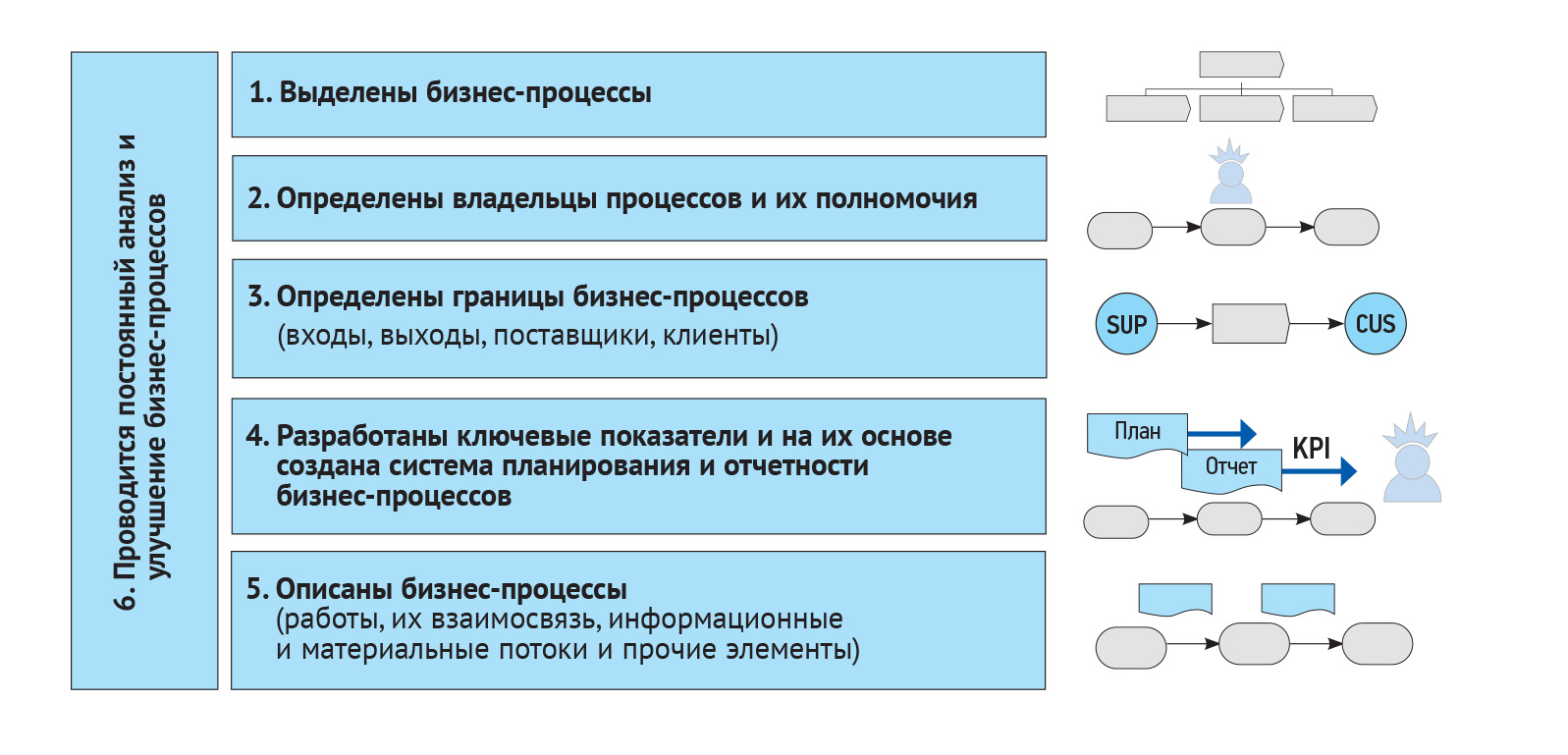

Давайте рассмотрим более подробно второй этап построения эффективной организации, связанный с разработкой бизнес-процессов. При построении системы бизнес-процессов необходимо выполнить шаги, представленные на рис. 2. Эти шаги представляют основу системы процессного управления. Если в компании все эти шаги тщательно проработаны и поддерживаются, то можно говорить, что в компании процессный подход работает на 100%.

Первый шаг — это выделение бизнес-процессов компании. На этом шаге компания должна определить свои основные, обеспечивающие и управленческие бизнес-процессы и разработать их перечень. На практике такой перечень часто называют реестром бизнес-процессов.

На втором шаге — компания должна назначить ответственного за каждый бизнес-процесс или владельца бизнес-процесса. Многие бизнес-процессы являются сквозными, в них участвуют структурные подразделения и не все из них административно подчиняются владельцу бизнес-процесса. Поэтому владелец должен обладать полномочиями и механизмами влияния на все подпроцессы и шаги своего бизнес-процесса, и соответственно уметь влиять на всех его участников.

Третий шаг — это определение границ бизнес-процессов. На этом шаге по всем бизнес-процессам нужно определить входы и их поставщиков, а также выходы или результаты процессов вместе с их клиентами, которые эти результаты потребляют. Поставщики и клиенты бизнес-процессов могут как внешними, так и внутренними.

Рис. 2. Система процессного управления

На четвертом шаге на основе разработанной стратегии необходимо определить наиболее важные или ключевые показатели бизнес-процессов, которые необходимо контролировать и улучшать. По выбранным ключевым показателям необходимо определить их целевые значения и далее собирать фактическую информацию об их выполнении. Задачей владельца бизнес-процесса является анализ отклонений ключевых показателей от планируемых, поиск причин этих отклонений и разработка решений по устранению этих причин. Также необходимо разработать систему отчетности по выполнению ключевых показателей.

Пятый шаг — это описание и документирование бизнес-процессов. Для этого удобно использовать графические диаграммы бизнес-процессов. Далее на основе описаний разрабатываются регламенты бизнес-процессов, в которые включаются графические диаграммы, а также табличные и текстовые описания, содержащие детали, необходимые для выполнения процесса.

Важно отметить, что реализация пяти описанных шагов уже приводит к улучшению бизнес-процессов, потому что уменьшается количество споров кто за какие бизнес-процессы должен отвечать. Уменьшаются споры по поводу выполнения различных задач внутри процесса, когда смежные отделы пытаются переложить пограничные функции друг на друга. Разработанные описания и регламенты процессов четко описывают распределение ответственности и результат работы каждого подразделения.

Более подробно об описании и документировании, а также оптимизации бизнес-процессов, я расскажу на специальном курсе «Ключевые инструменты аналитиков: описание и оптимизация бизнес-процессов с целью внедрения информационной системы».

Тем не менее, важно сделать шестой шаг — анализ и улучшение бизнес-процессов. Необходимо проанализировать описания и графические диаграммы процессов с целью поиска дополнительных возможностей улучшения бизнес-процессов. Анализ графической схемы процесса позволяет увидеть лишние шаги в процессе, дублирование шагов, а также возможности запараллеливания шагов. Графическая схема бизнес-процесса позволяет увидеть излишнюю фрагментарность процесса, когда процесс при своем выполнении часто переходит из отдела в отдел и на стыках различных отделов возникают нестыковки и ошибки, на устранение которых тратится время и финансовые ресурсы. Устранение лишних шагов и дублирования, лишних организационных разрывов, запараллеливание шагов бизнес-процесса и другие мероприятия по реинжинирингу и постоянному совершенствованию приводят к улучшению всех ключевых показателей бизнес-процесса: результата, стоимости, качества и длительности.

Тут необходимо отметить важную роль в улучшении бизнес-процессов информационных технологий и автоматизированных систем, которые помогут эффективно применить методы реинжиниринга и постоянного совершенствования. Во многих крупных компаниях автоматизацию бизнес-процессов выделяют в отдельный седьмой шаг построения системы процессного управления. При этом нужно помнить, что ИТ-архитектура, также, как и организационная структура компании, должны выстраиваться под существующие в компании бизнес-процессы и обеспечивать их эффективное выполнение.

Выполнение перечисленных шагов по построению эффективной системы процессного управления позволяет решить много различных задач, главной из которых является улучшение ключевых показателей деятельности компании. Каждая задача накладывает свои специфические требования на описание бизнес-процессов как по глубине описания, так и по информации, которая должна отражаться на разработанных моделях бизнес-процессов. Эти требования важно учитывать для того, чтобы разработанные модели бизнес-процессов не «ушли в стол» и эффективно применялись в практической деятельности компании.

Задачи, которое решает процессное управление

Ниже перечислены 10 основных задач, решаемых с помощью методов процессного управления. Эти задачи взаимосвязаны и часто в проектах по описанию и улучшению бизнес-процессов решаются вместе.

- Оптимизация бизнес-процессов и улучшение их ключевых показателей (KPI):

- повышение результативности;

- снижение стоимости;

- сокращение длительности;

- повышение качества и уменьшение операционных рисков.

- Прозрачность, контролируемость и управляемость бизнеса, наведение порядка, реализация стратегии.

- Построение эффективной организационной структуры и реструктуризация.

- Проектирование новых бизнес-направлений и бизнес-процессов.

- Тиражирование бизнеса, унификация бизнес-процессов и организационных структур.

- Автоматизация деятельности и внедрение информационной системы.

- Правильный подбор персонала, мотивация, уменьшение зависимости от персонала.

- Повышение эффективности работы персонала и высвобождение времени руководителей, регламентация деятельности.

- Снижение издержек, расчет себестоимости продуктов и услуг, переход на процессное бюджетирование.

- Повышение рыночной стоимости, инвестиционной привлекательности, имиджа, выход на новые рынки, сертификация на соответствие требованиям стандарта ISO 9000.

В следующих двух частях статьи я подробнее покажу как методы и инструменты процессного управления помогают решить эти задачи.

Источник: upr.ru

Процессное управление: в чем сила?

В статье в доступной форме изложены плюсы и минусы наиболее распространенных подходов к управлению компанией.

Вопрос о том, как лучше построить работу компании, становится даже в Российских условиях одним из ключевых в повестке дня . Очевидно, что наиболее привычными способами организации компаний в нашей стране являются системы, получившие широкое распространение еще с советских времен. Специалистами по управлению предлагается достаточно много разнообразных альтернативных концепций, в разной степени применимых в реальной отечественной практике. Обобщая наблюдения и тенденции последних 8 лет, хочется отметить, что лучше других зарекомендовал себя процессный подход. В чем же его преимущества?

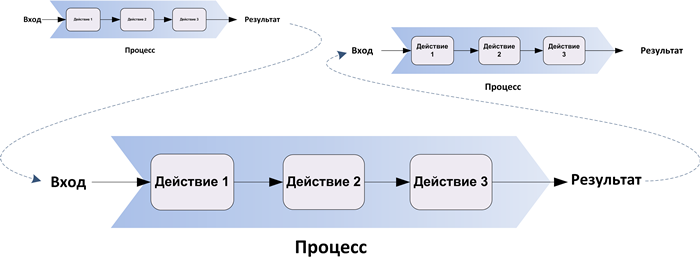

Процессный подход — наиболее действенный метод организации эффективной работы компании, начиная с конца годов прошлого века по настоящее время, и есть все основания полагать, что таковым он останется еще очень и очень долго. Суть процессного подхода — представление деятельности организации как набора взаимосвязанных .

— последовательность действий, направленная на получение заданного результата, ценного для организации (Рис. 1). Например, Прием заказа клиента, Планирование закупок, Производство товара,

Принципиальным отличием процессного подхода от других (например, функционального) является концентрированность на результате и оптимальном способе его достижения. Выделение части деятельности как отдельного объекта — — дает возможность управлять этим объектом: проектировать, регламентировать, оптимизировать, планировать и контролировать показатели результативности и эффективности процесса. Таким образом, управляя всеми , мы управляем деятельностью всей организации как системой .

Рассмотрим и сравним различные подходы к управлению с процессным управлением.

Аморфная схема управления

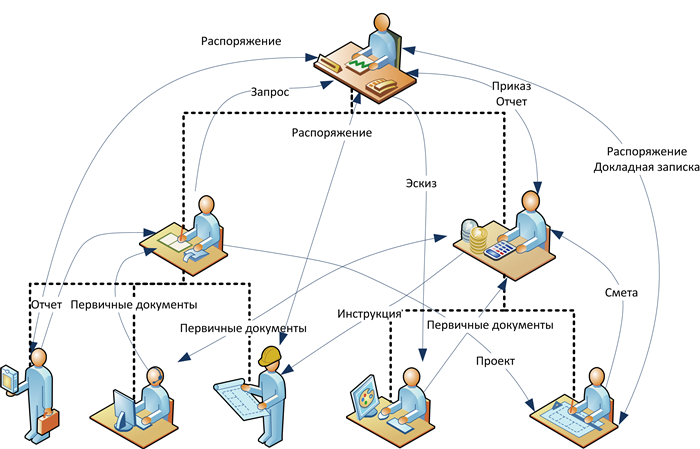

Рис. 2. Аморфная схема управления

Аморфной мы называем такую схему управления отсутствия четкой структуры управления. Несмотря на наличие формальной иерархии (показана пунктиром на Рис. 2), потоки работ носят случайный характер, определяемый конкретной ситуацией. Очевидно, что такая схема управления характерна для молодых компаний, находящихся на стадии реализации . Но, как ни странно, черты такого управления можно найти и в крупных солидных организациях.

Недостатки такого управления также очевидны:

- Все занимаются всем, при этом ничего не успевая вовремя;

- Повышенная загрузка Руководителя необходимости администрировать большой поток работ;

- Повышенные требования к квалификации исполнителей.

Плюс только один — быстрая реакция на изменения внешней или внутренней среды.

Функциональная схема управления

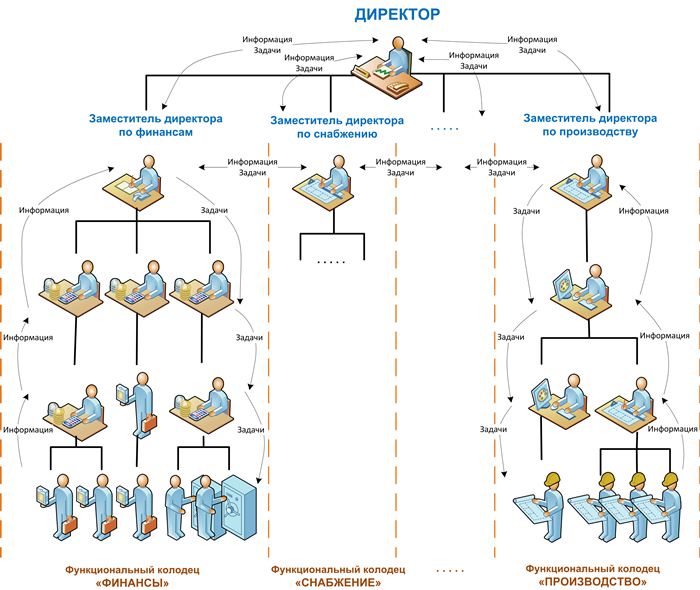

Рис. 3. Функциональная схема управления

Функциональная схема управления характерна для устоявшихся крупных организаций. Организационная структура такой компании строится на основе группировки по функциям: Финансы, Снабжение, Производство Здесь (Рис. 3) можно видеть четкие иерархические связи между организационными единицами, каждая из которых находится в своем функциональном колодце.

Но что происходит с потоком работ? Видно (Рис. 3), что он идет через верхний уровень: с нижних уровней наверх идет поток информации, на верхнем уровне руководители определяют, как решать задачу и спускают вниз задачи по всей иерархии. Горизонтальные связи между сотрудниками при такой схеме управления практически отсутствуют.

Следствием этого является то, что самостоятельно исполнители не могут принять решения, поэтому функциональные подразделения тонут в согласованиях. А учитывая, что интересы различных служб подчас противоречивы, то эта схема не позволяет достичь требуемых результатов. Активная смена персонала и частые ротации не решают проблему. Компания, достигнув определенного размера, ощущает резкое снижение эффективности.

Говоря о плюсах и минусах подобной схемы управления можно отметить:

Плюсы. Плюс также один: сосредоточение функциональных специалистов в рамках одного подразделения, что:

- Позволяет найти решение любой задачи, направленной в функциональное подразделение (в какой срок — другой вопрос);

- Потенциально обеспечивает обмен знаниями между сотрудниками, их профессиональный рост.

- Низкая скорость выполнения, перекладывание ответственности при решении задач, требующих участия нескольких подразделений. (Истории о сроках согласования договоров в «…проме» и в подобных организациях, вероятно, уже известны всем.);

- Низкая скорость принятия решений в случае отклонений от нормального хода вещей;

- Мотивация персонала, ориентированная не на достижение конечного результата, а, в лучшем случае, на выполнение своей функции. При этом, если качество выполнения функции не поддается измерению, показатели, за которые выплачивается премия, принимают крайне странный характер: соблюдение трудовой дисциплины, отсутствие замечаний со стороны руководителя (А был ли при этом получен результат, например, в производство запущен новый продукт, — никого не волнует.);

- Руководители вынуждены заниматься администрированием текущей деятельности, а не развитием компании или своих подразделений;

- Большое число «этажей» (или уровней управления) между работниками, выпускающими продукцию, и лицом, принимающим решение (до 35 в консультантской практике).

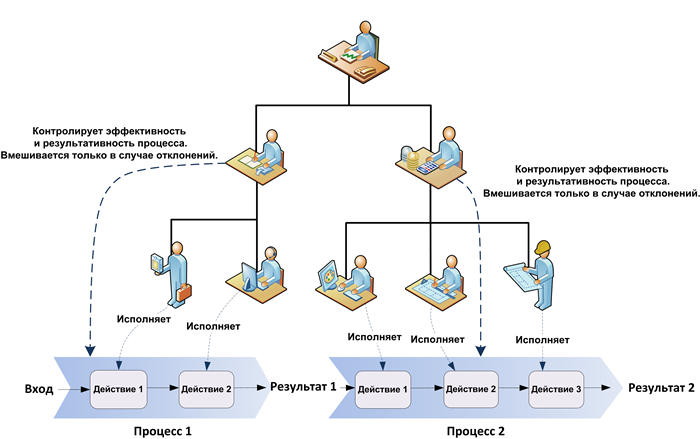

Процессная схема управления

Рис. 4. Процессная схема управления

Устранить недостатки рассмотренных ранее схем можно переходом на новый принцип управления — управление процессами. Компания выстраивает систему эффективных горизонтальных связей (Рис. 4). В фокусе внимания высшего руководства находится внутренняя среда компании — процессная система. Управление подразделениями происходит по «входу» и «выходу».

Основной задачей управления является повышение эффективности и прозрачности. Стиль управления — делегирование полномочий и наделение ответственностью.

Неизбежным следствиями внедрения процессного управления становится:

- Регламентация . Описывается нормальный ход процесса, возможные точки принятия решений (те, что отдаются «на откуп» исполнителям);

- Изменение принципов формирования подразделений. Удобнее становится иметь в одном (кроссфункциональном) подразделении специалистов разных функциональных областей (например, специалист по продажам, юрист, конструктор). Да, при этом может быть задействовано бОльшее количество сотрудников, чем при функциональном подходе, допустим юристов нужно иметь в трех подразделениях. В случае, когда создание полностью подразделения обойдется слишком дорого и не приведет к значительному росту эффективности, можно использовать выделение так называемых «сервисных подразделений» — подразделений, оказывающих услуги другим подразделениям в рамках выполнения ими процессов. При этом взаимодействие с сервисным подразделением регламентируется, устанавливаются нормативы времени и качества обслуживания;

- Устранение большого количества избыточных уровней иерархии: процессные оргструктуры являются горизонтальными, с небольшим количеством уровней управления (4–5), соответствующих иерархии процессов.

Плюсы процессной схемы управления:

- Ориентированность исполнителей и руководителей на получение результата, нужного компании. Мотивационные схемы персонала привязаны именно к результатам;

- Четкая система единоначалия — один руководитель сосредотачивает в своих руках руководство всей совокупностью операций и действий, направленных на достижение поставленной цели и получение заданного результата;

- Разгрузка руководителей. Они вмешиваются в оперативное управление только в случае значительных отклонений;

- Руководители занимаются своими прямыми обязанностями — организацией эффективного управления и стратегией развития;

- На порядок бОльшая операционная эффективность по сравнению с другими схемами управления;

- Не критичность для компании смены работников, поскольку есть механизм передачи знаний новым сотрудникам (регламенты ).

- В случае формирования кроссфункциональных подразделений требуются отдельные процедуры для обеспечения профессионального роста сотрудников (обучение).

Применение процессного подхода на практике сталкивается с необходимостью обработки большого массива информации, построение системы по сути приводит к созданию всей компании (Рис. 5), которая со временем становится достаточно масштабной.

Рис. 5. Диаграмма процессов верхнего уровня

Для решения этой задачи предназначены специализированные программные комплексы класса EA (Enterprise Architecture), позволяющие не только описывать и организационную структуру, автоматически формировать регламентирующую документацию компании (регламенты процессов, положения о подразделениях, должностные инструкции), но и предоставляющие важные аналитические возможности (имитационное моделирование, анализ) для совершенствования системы управления.

И главное, чем хотелось бы завершить рассмотрение процессного подхода: процессный подход может быть использован в недорогой, неболезненной форме в четко заданный промежуток времени на предприятиях абсолютно всех отраслей экономики. Его может себе позволить даже и небольшая компания, желающая перейти в разряд средней и упрочить свое положение на рынке. Процессный подход можно применять в широком диапазоне прикладных задач: от проектирования деятельности компании «с нуля», и до оптимизации её работы на отдельно взятом участке.

Опубликовано по материалам:

Журнал «БОСС» № 3, 2012

Источник: www.businessstudio.ru

Из кожи лезут вон, а возу все нет ходу

Почему процессный подход и процессное управление важны для бизнеса

независимый эксперт по системам менеджмента

независимый эксперт по системам менеджмента

Процессный подход и управление на его основе входят сегодня в перечень инструментов практически любых стандартов на системы менеджмента. Наиболее известные из них — ИСО. Предлагаем вам попробовать увидеть процессный подход системным взглядом. В этой статье рассмотрим подробно цели подхода и его механизмы.

![]() 1

1 ![]() 8 12/08/2019

8 12/08/2019

Краткая история процессного подхода

Как и всякий инструмент, процессный подход появился не просто так, не в силу чьей-то фантазии, а как ответ на определенные запросы бизнеса.

Сегодня считается, что процессный подход как целостная концепция управления сформировался на рубеже 80–90-х годов XX века, впитав в себя различные идеи, рождавшиеся и развивавшиеся начиная примерно с 20-х годов. Например, тот же Уолтер Шухарт использовал межфункциональные команды для анализа деятельности и поиска причин вариабельности. Он же указывал, что качество продукции определяется качеством процессов .

Заметным событием в мире менеджмента стал выход в 1993 году известной книги Хаммера и Чампи «Реинжиниринг корпорации: Манифест революции в бизнесе». И хотя предложенная авторами методология реинжиниринга, что называется, не сработала, тем не менее она сыграла существенную роль в популяризации процессного подхода.

Чем же объяснить то внимание, которое стало уделяться процессам? Дело в том, что к концу XX века качество продукции основной массы производителей выровнялось и акцент в борьбе за позицию на рынке сместился в сторону эффективности, которая стала одним из основных конкурентных преимуществ.

Эффективность – соотношение результата и затраченных для его получения ресурсов

Но вся беда была в том, что привычная функционально-иерархическая система организации и управления плохо справлялась с задачей повышения эффективности. Явно требовался иной подход. И он был предложен: процессное представление деятельности и процессное управление.

Как это работает

Процессная технология управления нацелена на устранение тех недостатков функционального-иерархического подхода, которые не позволяют ему решить задачу повышения эффективности.

Поток создания продукции (от заказчика до заказчика) проходит через различные структурные подразделения организации, которые должны взаимодействовать между собой в рамках этого потока. При этом зона ответственности каждого из руководителей ограничена пределами его отдела и не распространяется на связи между подразделениями. Такая организация создает следующие проблемы:

- решения, касающиеся взаимодействия подразделений, принимаются вышестоящими руководителями (движение по вертикальным связям подчиненности), что приводит к потерям времени и рискам искажения информации;

- чем больше проблем, связанных с горизонтальным взаимодействием, тем больше оперативных решений вышестоящим руководителям необходимо принимать, устраняя конфликты между подразделениями в каждом конкретном случае;

- образование зон неопределенной ответственности на стыках подразделений;

- рассогласование интересов структурных подразделений и затраты на преодоление этой рассогласованности.

Иллюстрация ниже позволяет глубже понять проблемы функционально-иерархического подхода, с одной стороны, и механизм действия процессного подхода, с другой.

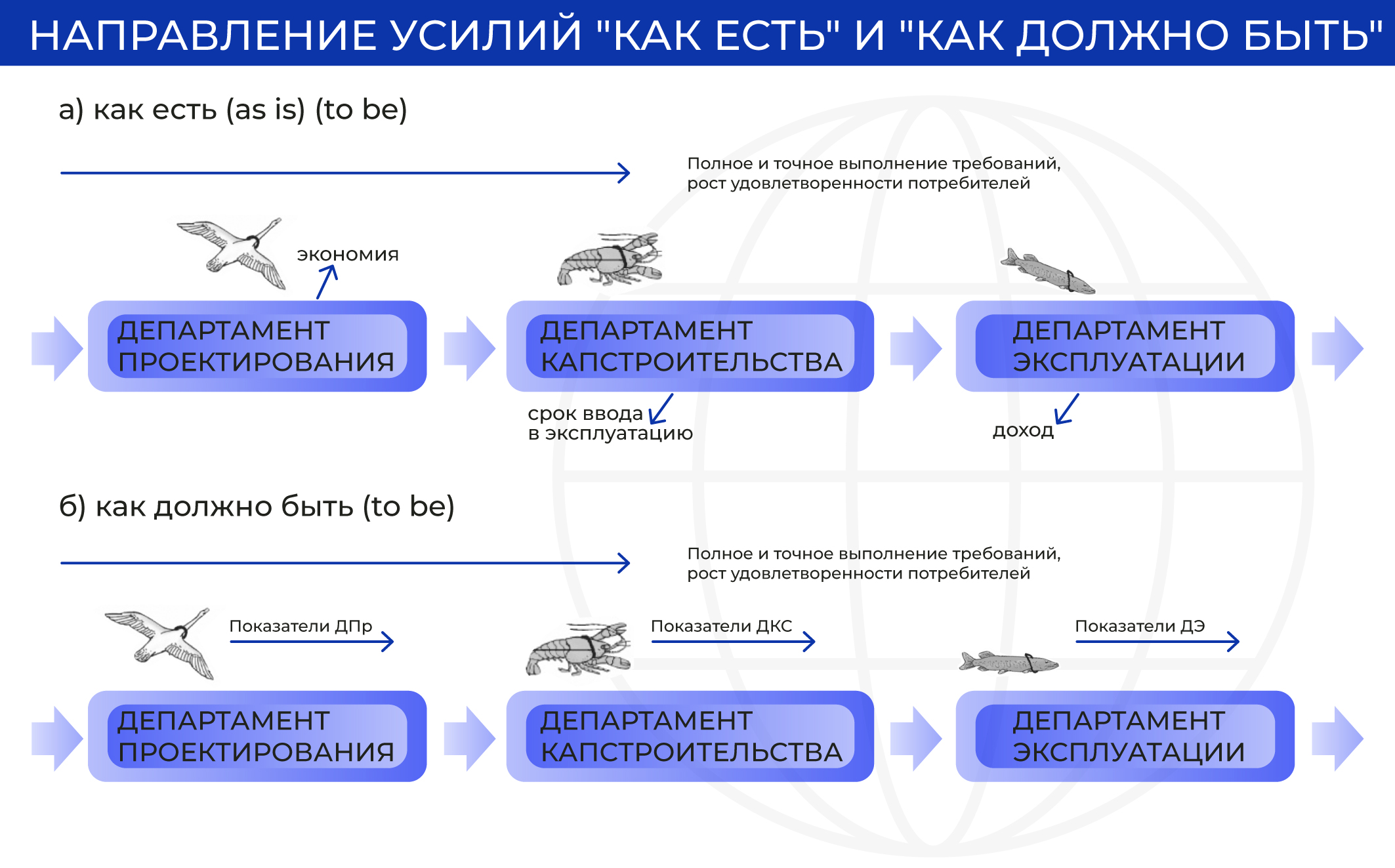

Нередко от сотрудников и руководителей можно слышать жалобы, что, вроде, все стараются, как могут, а конечный результат работы далек от ожидаемого. По модели на рисунке мы понимаем, что усилия носят разнонаправленный характер. Значит, нужно что-то, что развернуло бы усилия в одну сторону и устранило бы несогласованность участников, снизив затраты на получение результата. Нетрудно догадаться: процессный подход и является этим «чем-то».

Эта методология основана на ином представлении организации, в сравнении с функционально-иерархическим подходом. Образно говоря, применяя процессный подход, мы как бы надеваем новые очки, которые показывают нам организацию не как систему функций, а как систему процессов.

Для лучшего понимания можно привести такую метафору: функциональная структура — это сеть улиц, а процессы — это маршруты из одной точки в другую, проходящие по этим улицам. Кстати, эта метафора хорошо показывает необходимость и функционального, и процессного подхода: первый незаменим при построении структуры организации, второй — при оптимизации деятельности. Можно с уверенностью говорить, что руководитель, практикующий только функциональный подход, смотрит на организацию одним глазом. А применение и процессного подхода позволяет обрести руководителю объемное зрение, дающее объективную картину и повышающее качество управленческих решений.

В основе процессного подхода лежит понятие процесса, самым важным отличием от функции которого является неразрывная связь с результатом. Процесс может быть выделен только в том случае, если определен его результат. Без этого задача выделения процесса не имеет смысла. Обращаясь к метафоре улиц и маршрутов, бессмысленно прокладывать маршрут, не задав его конечной точки.

Еще одна особенность процессного подхода, которую надо учитывать, связана с масштабом выделяемых процессов. Здесь действует простое правило: чем мельче выделенный процесс, тем меньше пользы от применения методологии. Пик полезности достигается, когда выделяются так называемые сквозные процессы.

Сквозной процесс можно определить следующим образом: это процесс, входы и выход которого пересекают границы системы, в рамках которой он выделяется. Это определение проиллюстрировано на схеме ниже.

На схеме видно, что только процесс №4 является сквозным, а остальные — нет.

И снова обращаясь к метафоре улиц и маршрутов, можно сказать, что наилучший результат оптимизации маршрута мы получим, если возьмем его целиком – от начальной до конечной точки. И чем короче мы выберем участок для оптимизации, тем меньше будет влияние наших действий (вплоть до обратного эффекта).

Итак, на этом этапе уже можно сформулировать два важных правила.

Правило №1. Выделение процесса начинается с определения его результата. Не зная результата, указать границы процесса невозможно.

Правило №2. Максимальный эффект от применения процессного подхода достигается при выделении сквозных процессов.

Если мы наденем «процессные» очки, то организация предстанет перед нами примерно в том виде, который показан на следующей схеме.

Каждый процесс — это, по сути, микропредприятие, производящее определенный результат (своего рода конвейер, проходящий через всю организацию). Если использовать терминологию бережливого производства, то можно сказать, что основа процесса — это поток создания ценности.

Главная задача процессного подхода состоит в том, чтобы сделать этот поток ламинарным, устраняя все препятствия на его пути (потери, если пользоваться языком Lean Production). Поэтому основной механизм действия этой методологии состоит в управлении взаимодействиями между участниками процесса. И здесь стоит выразить сожаление, что в новой версии стандарта ИСО 9001 из раздела 0.3 ушло положение, которое было в редакции 2008 года: «Преимущество процессного подхода состоит в непрерывности управления, которое он обеспечивает как на стыке отдельных процессов в рамках системы, так и при их комбинации и взаимодействии». Это ключевой тезис, указывающий, за счет чего процессное управление может обеспечить повышение эффективности (снижение затрат/исключение потерь).

Согласуем показатели

Что значит «управлять взаимодействиями» и в чем конкретно это должно выражаться?

Вспомним басню Крылова: «воз и ныне там», несмотря на то, что все «из кожи лезут вон». Физическая модель на рисунке выше говорит нам о том, что причина в разнонаправленности векторов усилий, которые взаимно уравновешивают друг друга. А что собой представляют вектора усилий в менеджменте? Что заставляет людей прилагать усилия в одном направлении и экономить силы по другим?

Ответ прост: это показатели результативности, по которым оценивается деятельность сотрудников (которые часто называют KPI). Именно через показатели менеджмент организации доносит до сотрудника (или подразделения в целом) свои приоритеты, свои ожидания и указывает, в каком направлении надо прилагать усилия. Это значит, что одной из задач процессного управления будет выстраивание согласованной системы показателей результативности участников внутри процесса.

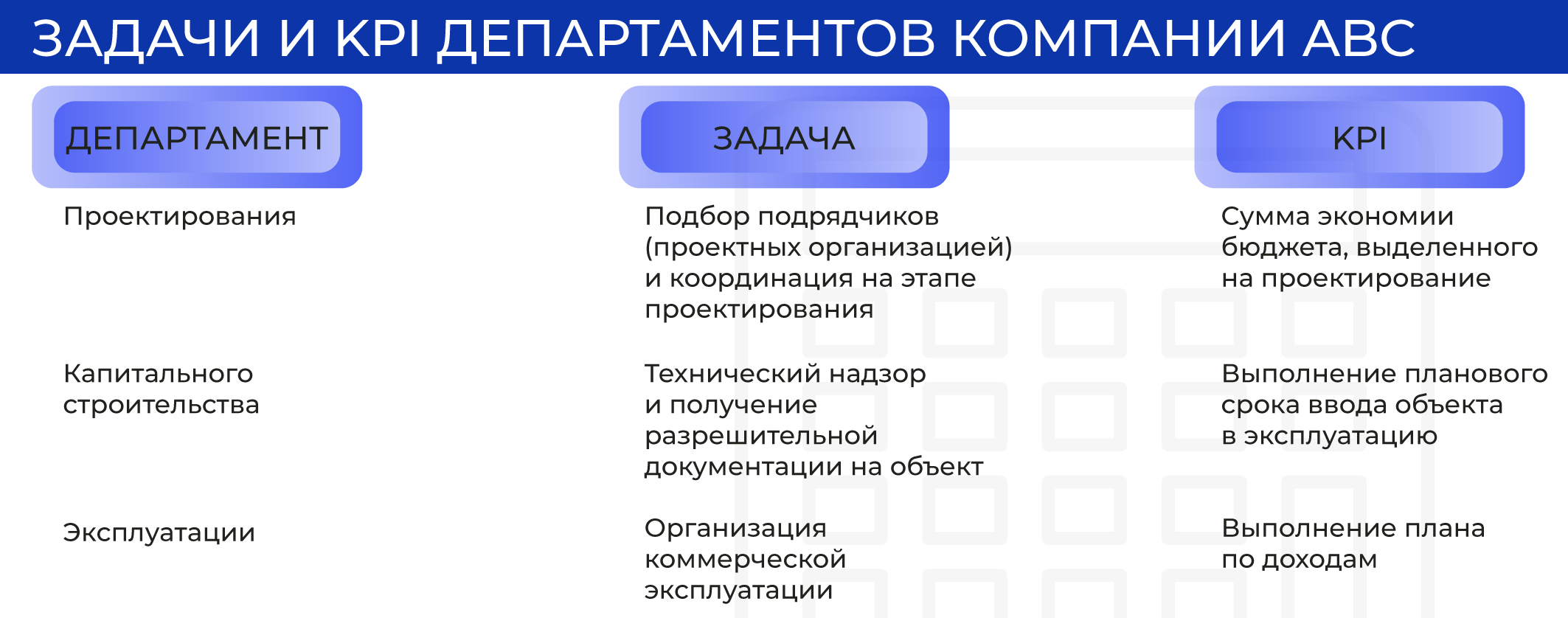

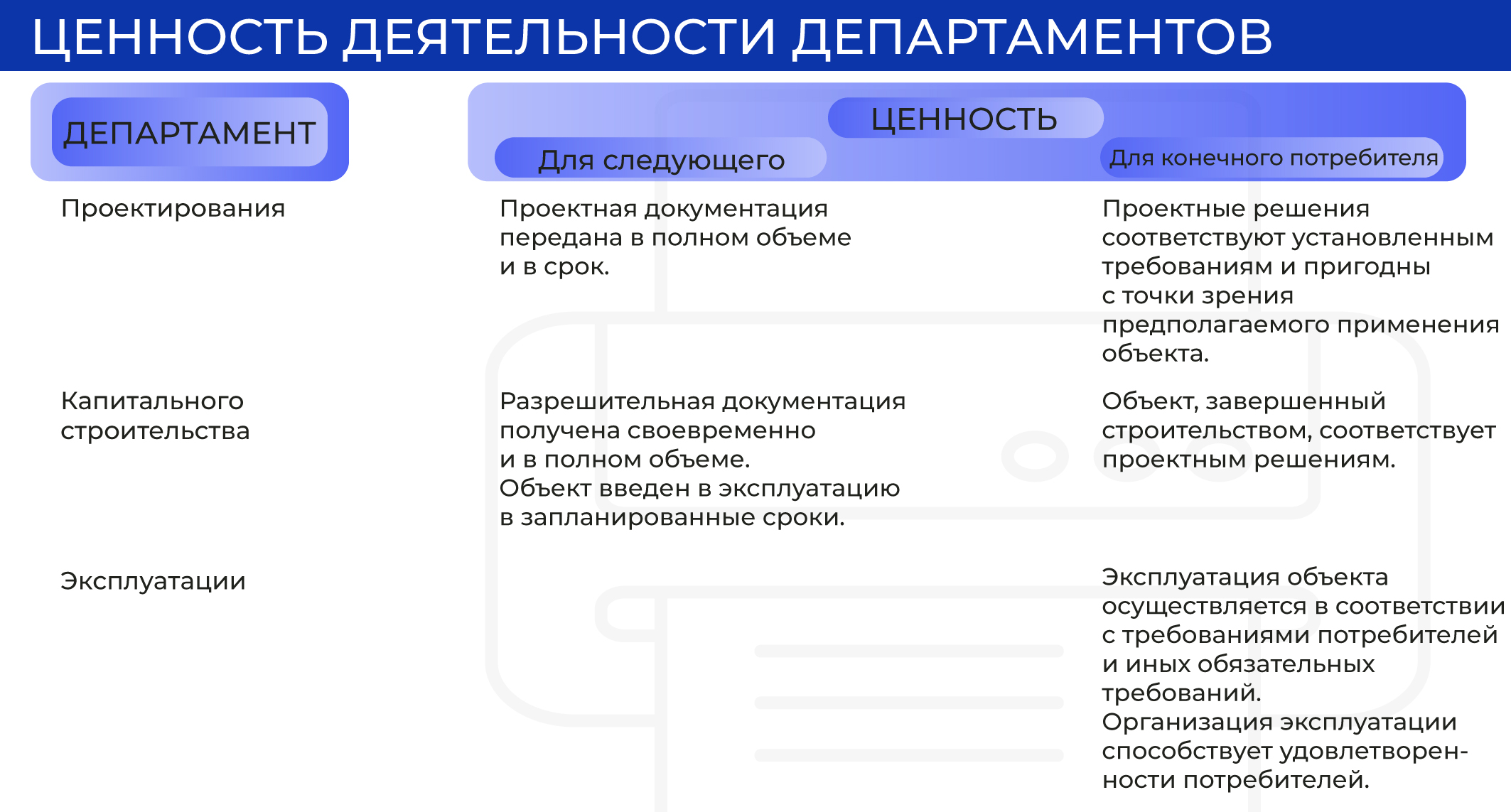

Приведу реальный пример. Некая организация (назовем ее для краткости ABC), являясь «дочкой» весьма известной российской компании, занимается строительством и эксплуатацией объектов по заказу головной организации. ABC состоит из трех основных департаментов (условные «Лебедь», «Рак» и «Щука»): проектирования, капитального строительства и эксплуатации. В инфографике ниже указаны задачи этих департаментов и их основной показатель результативности (KPI).

Для начала зададимся вопросом: в чем главная цель компании ABC в целом, с учетом того, что она выстраивала СМК по ИСО 9001? Видимо, в том, чтобы эксплуатация объекта, как и он сам, полностью соответствовала всем ожиданиям потребителей и иным обязательным требованиям. Насколько показатели, указанные в инфографике, нацеливают департаменты на достижение этой цели? Заинтересованы ли структурные подразделения в том, чтобы следующий в цепочке за ним мог сработать результативно? Иными словами, насколько эти KPI для каждого департамента согласованы с целью всей организации, а также между собой?

Вывод прост: совсем не согласованы. Поощрение экономии заставляет департамент проектирования искать самых дешевых подрядчиков со всеми вытекающими последствиями. Нацеленность департамента капитального строительства на ввод объекта в запланированные сроки заставляет его сотрудников закрывать глаза на отступления от проекта и разного рода недоделки в ходе строительства. А департамент эксплуатации старается обеспечить поступления любым путем, выжимая из потребителей, как говорится, по максимуму.

Взглянем на рисунок. Какими должны быть эти самые показатели департаментов?

Для ответа на этот вопрос надо четко понять, какую ценность представляют результаты работы каждого из них как для следующего в цепочке, так и для конечного потребителя. Именно она — эта ценность — и будет определять показатели.

Следует заметить, что ценность всегда определяется соответствием результата требованиям и пригодности для определенного применения. Но в разных системах менеджмента учитываются разные требования: в системе менеджмента качества — одни, финансового менеджмента — другие, экологического —третьи и т.д.

Вторая часть статьи будет посвящена вопросам внедрения процессного управления и роли «владельца процесса».

Нравится: 8 Была ли статья полезна? Да Нет

Источник: kachestvo.pro