При переходе к рыночной экономике у России возникло множество проблем, которые надо было как можно быстрее решать. Прежде всего, надо было определить права собственности и решить, кому будет позволено владеть предприятиями, находящимися в собственности государства, каким образом, с помощью какого механизма и по каким ценам будет осуществляться передача собственности.

Следовало также создать рынки капитала, банковскую, финансовую и валютную системы. Надо было разработать эффективные системы планирования и бухгалтерского учета, чтобы производить оценку стоимости фирм и наиболее объективно судить о результатах их деятельности.

Необходимо было пересмотреть действующие законы, чтобы легализовать новые формы экономических отношений, новые типы собственности и новые виды сделок. Требовалось подобрать и обучить менеджеров, способных работать в условиях рыночной системы и вести конкурентную борьбу у себя в стране и на мировом рынке. Следовало также добиться признания населением новых правил игры.

В Муравленко обсудили перспективы развития малого бизнеса

Стояла задача выработать политику в вопросах конкуренции и регулирования и найти способ разрешения проблем, возникающих вследствие того, что простая приватизация гигантских неэффективных предприятий порождает систему гигантских неэффективных частных монополий. Следовало определить порядок государственного прекращений субсидирования различных отраслей и разработать налоговые системы, способные обеспечить финансирование деятельности правительства.

Наконец, необходимо было решить, будет ли допущено, и если да, то когда, закрытие неконкурентоспособных фирм, и создать службы социальной помощи, которые возьмут на себя решение социальных проблем, возникающих вследствие неизбежных экономических диспропорций как во время переходного периода, так и после его завершения. Большинство этих проблем в полной мере относятся и к малому бизнесу.

Проблемы дальнейшего его развития в России остаются в основном те же, что были отмечены еще в материалах 1-го Всероссийского съезда представителей малых предприятий: • недостаточность начального капитала и собственных оборотных средств; • трудности с получением банковских кредитов; • усиление давления криминальных структур; • нехватка квалифицированных бухгалтеров, менеджеров, консультантов; • сложности с получением помещений и крайне высокая арендная плата; • ограниченные возможности получения лизинговых услуг; • отсутствие должной социальной защищенности и личной безопасности владельцев и работников малых предприятий и др. Не случайно 2-я Всероссийская конференция малых предприятий получила название «Цивилизованному предпринимательству — разумное регулирование». Конференция ставила цель выявить источники чрезмерных административных барьеров в развитии предпринимательства. Дело в том, что среди проблем, сдерживающих развитие малого бизнеса, на втором месте после налогового бремени стоят чрезмерные административные барьеры. Они не только мешают развитию предпринимательства, но и создают другую государственную проблему, вынуждая предприятия малого бизнеса уходить в теневую экономику.

Перспективы развития малого и среднего бизнеса

Задавайте вопросы нашему консультанту, он ждет вас внизу экрана и всегда онлайн специально для Вас. Не стесняемся, мы работаем совершенно бесплатно.

Также оказываем консультации по телефону: 8 (800) 600-76-83, звонок по России бесплатный!

Министерство экономического развития и торговли по поручению Президента РФ провело инвентаризацию контрольных функций государственных органов и выяснило, сколько людей имеют прямое отношение к надзору. В результате инвентаризации выяснилось, что общей системы государственного контроля в России нет. Надзирают и контролируют все, кому не лень. 43 федеральных министерства и ведомства имеют 65 проверяющих организаций. Только в 55 из них трудятся 1056 тыс. человек. Более 423 тыс. из них наделены правом непосредственного государственного контроля, остальные их обслуживают. В регионах действуют свои контрольные органы. Только в Москве их 29, при этом государственными служащими в этой массе контролеров являются лишь 18 тыс. человек, остальные — привлеченные специалисты, которых заботят не столько проверки, сколько банальное зарабатывание денег путем оказания коммерческих услуг участникам рынка. Можно не сомневаться в том, что основное внимание эти многочисленные проверяющие уделяют предприятиям малого бизнеса, ограничивая, сковывая, а нередко и прекращая их деятельность. Специалисты, анализирующие оборот теневой экономики, оценивают его не менее чем в 40% валового национального продукта. По данным журнала «Эксперт», доля теневой заработной платы в России снизилась с 35,2% до 27—28%, занимая по-прежнему значительный удельный вес. При этом речь идет, прежде всего, о малом и среднем бизнесе в России. Называются три главные причины такого положения: • сохраняющиеся высокие ставки налогов, и прежде всего, единого социального налога, не позволяющие осуществлять эффективную капитализацию предприятия; • недоверие к власти, неуверенность в стабильности экономического и общественного положения; • боязнь криминальных структур. По степени важности некоторые авторы располагают основные проблемы малого бизнеса в России в следующем порядке: 1) высокий уровень налогообложения; 2) недоступность кредитных ресурсов; 3) административные барьеры. Здесь, как мы видим, на второе место в ряду проблем развития малого бизнеса в России выступает недоступность финансовых ресурсов. По некоторым данным свободный доступ к финансовым ресурсам ежегодно имеют лишь 13-15 тыс. предпринимателей. Это означает, что в России организации, представляющие финансовые услуги предпринимателям, охватывают лишь 1% потенциального рынка. ![]()

| Тест «На сколько вы активны» Тест «Подходит ли Вам ваше место работы» Тест «На сколько важны деньги в Вашей жизни» Тест «Есть ли у вас задатки лидера» Тест «Способны ли Вы решать проблемы» | Тест «Для начинающего миллионера» Тест который вас удивит Семейный тест «Какие вы родители» Тест «Определяем свой творческий потенциал» Психологический тест «Вы терпеливый человек?» |

- 49% в отношении финансовой поддержки и помощи в получении ссуд и кредитов;

- 44% в отношении государственного/муниципального заказа;

- 52% по предоставлению в аренду государственных и муниципальных помещений на льготных условиях;

- 41% по оказанию информационной и консультационной поддержки;

- 43% по оказанию помощи в организации выставок и ярмарок;

- 45% по обучению населения основам предпринимательской деятельности и

- 44% в отношении организации бизнес-инкубаторов и технопарков.

Следует отметить, что в своей массе предприниматели ничего не знают о программах поддержки малого бизнеса, как федеральных, так и региональных.

Оценка текущего финансового состояния бизнеса, судя по ответам респондентов, является определяющей их мотивацию на ближайшую перспективу. Как правило, финансовое состояние бизнес-респондентов относительно устойчивое, что означает: для поддержания бизнеса хватает,

для развития недостаточно (53%). При этом 54% респондентов полагает, что получить банковский кредит невозможно или сложно.

В числе угроз для малого бизнеса 57% респондентов указали на резкое ухудшение обшей ситуации в экономике и падение платежеспособного спроса, а 31% на приход в сектор рынка крупного российского или иностранного конкурента. В данном аспекте следует отметить, что малый бизнес недостаточно активен в сотрудничестве с крупным бизнесом, что нельзя считать нормальным. Лишь пятая часть респондентов (19%) уверены, что интересы крупного и малого бизнеса не пересекаются и друг другу не противоречат, и только 7% отметили, что крупный бизнес способствует развитию малого предпринимательства.

Выше мы говорили о том, что в шкале наиболее важных ожиданий решение вопроса о предоставлении помещений в аренду на льготных условиях. Исследование показало, что 53% респондентов полагают, что в принципе арендовать помещения можно, но цены за аренду чрезвычайно высоки, а условия оплаты жестки (56%).

Касаясь риска и угроз для малого предпринимательства в производственной отрасли, респонденты указали, прежде всего, на резкое ухудшение ситуации в экономике и повышение налогов (59—60%), рост арендных платежей и тарифов (4749%) и приход крупного российского и иностранного конкурента (36%). 41% респондентов указали, что по их оценке в их регионе широко распространена практика решения проблем предпринимателями с государственными органами с помощью незаконных выплат чиновникам.

Наконец, в числе причин, по которым закрываются предприятия, названы:

- неблагоприятная экономическая среда и другие причину экономического характера 65 %;

- собственные ошибки предпринимателей, низкая их квалификация — 51%;

- действия властей, недружественное отношение к бизнесу 35%;

- монополизация рынков крупными компаниями — 22%.

Все это свидетельствует о том, что предстоит большая работа по преодолению трудностей и решению проблем развития малого предпринимательства в России.

Перспективы развития малого бизнеса в России

Несмотря на серьезность проблем, связанных с малым бизнесом, отечественный малый бизнес имеет серьезные перспективы дальнейшего развития.

Прежде всего следует оградить малый бизнес от бюрократии, сделать как можно проще процедуру регистрации, сократить число контролирующих органов и проверок, продолжить процесс сокращения числа лицензируемых видов деятельности и продукции. Следует искоренить коррупцию, которая не только опасна с моральной точки зрения, но и препятствует экономическому росту, существенно удорожает, извращает конкуренцию.

Необходимо существенно уменьшить налоговую нагрузку на малый бизнес. Это особенно важно для начинающих предпринимателей, в первую очередь в таких видах деятельности, как инновационная, производственная, строительная и ремонтно-строительная, медицинская.

На наш взгляд, следует сосредоточить внимание на концентрации всех финансовых средств, предназначенных для поддержки малого бизнеса (федерального бюджета, региональных бюджетов, Федерального фонда поддержки малого предпринимательства, всевозможных внебюджетных источников), на важнейших приоритетных направлениях, создать для него систему гарантий кредитования.

Для вновь создаваемых предприятий малого бизнеса необходимо широкое применение лизинга и франчайзинга. Если франчайзинговая система завоевывает у нас в стране все больше позиций, то лизинг находится лишь в зачаточном состоянии. Дальнейшему развитию этих форм деятельности среди предприятий малого бизнеса должны содействовать крупные предприятия.

Нужна более энергичная работа по развитию инфраструктуры малого бизнеса, развитию банковской системы, различных фондов поддержки малого бизнеса. Малые предприятия должны иметь возможность в любую минуту получить консультацию и бесплатную помощь по вопросам открытия и функционирования, по проблемам маркетинговой стратегий, защите своих интересов, по любой другой проблеме.

Большая работа предстоит в области подготовки и повышения квалификации предпринимательских кадров. В сфере малого бизнеса работают около 9 млн. человек, или чуть более 12% всего занятого в стране населения, и численность эта из года в год будет возрастать. В малый бизнес приходит все больше молодых, энергичных людей.

Между тем по данным социологических опросов свыше 70% молодых предпринимателей считают, что им необходимо приобрести специальные знания в области малого бизнеса. Особенно актуальна задача профессиональной подготовки руководителей таких предприятий. На сегодняшний день в стране функционирует 1032 тыс. предприятий малого бизнеса.

По некоторым оценкам, только от 20 до 30% из них имеют руководителей, обладающих специальным профессиональным образованием. Следовательно, примерно на 750 тыс. предприятий руководители действуют по наитию, с учетом своих способностей и опыта. Это сдерживает дальнейшее развитие и повышение эффективности малого бизнеса.

Работники предприятий этой сферы нередко не знают и не используют свои права. Среднее число проверок всех видов на одном предприятии сократилось на 20-30%. Вместе с тем многие предприятия по-прежнему, несмотря на ряд принятых за последнее время законов о дебюрократизации, сталкиваются с многочисленными плановыми проверками, которые проводит одно и то же ведомство. Однако в законодательстве ясно сказано, что плановые проверки одним и тем же госорганом проводятся раз в два года.

Примерно на 40% уменьшилось число заявлений на выдачу новых лицензий, что, несомненно, упростило жизнь мелкого и среднего предпринимателя, Вместе с тем 80% всех выданных лицензий обходятся предпринимателям дороже, чем плата, установленная новым законом, а 70% всех лицензий и разрешений, находящихся у руководителей фирм, выдаются на срок меньше предписанных законом пята дет.

В соответствии с Федеральным законом № 128ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» местные власти не имеют права вводить какие бы то ни было разрешительные документы, кроме перечисленных в Законе лицензий. Однако распространенной практикой остаются, например, разрешения на торговлю или на какой-то другой вид деятельности, от пожарной инспекции до санэпиднадзора.

Большинство респондентов второго проведенного опроса ответили, что конкуренция в настоящее время является для них более серьезной проблемой, чем государственное регулирование. Впервые с начала перехода России к рыночной экономике предприниматели назвали конкуренцию наиболее важной проблемой. Такое внимание к конкуренции свидетельствует о том, что российская экономика становится по настоящему рыночной, предпринимателей больше волнует поведение конкурентов, чем поведение чиновников. К поведению чиновников они в определенной степени приспособились, а приспосабливаться к конкуренции, учитывая этот фактор, им придется постоянно.

Статьей 7 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» предусмотрены меры по реализации государственной политики в области развития малого и среднего предпринимательства в России.

- специальные налоговые режимы, упрощенные правила ведения налогового учета, упрощенные формы налоговых деклараций по отдельным налогам и сборам для малых предприятий;

- упрощенная система ведения бухгалтерской отчетности для малых предприятий, осуществляющих отдельные виды деятельности;

- упрощенный порядок составления малыми и средними предприятиями статистической отчетности;

- льготный порядок расчетов за приватизированное субъектами малого и среднего предпринимательства государственное и муниципальное имущество;

- обеспечение финансовой поддержки этих субъектов;

- развитие инфраструктуры малого и среднего предпринимательства и др.

Большой оптимизм вселяет повышенное внимание к развитию малого предпринимательства со стороны государства, наблюдаемое в последнее время. Так, в «плане Путина», озвученном на расширенном заседании Государственного Совета было отмечено, что «государство должно активно содействовать людям в смене профессии, в трудоустройстве или начале собственного бизнеса. И это напрямую зависит от эффективности системы непрерывного обучения и переподготовки кадров, от того, насколько комфортными будут условия для занятия малым бизнесом. Пока им заниматься крайне сложно».

Первым крупным шагом вновь избранного президента России Д. А Медведева стало обсуждение на заседании президиума Госсовета в Тобольске вопроса о развитии малого бизнеса в России. В выступлений Д. А. Медведева было отмечено, что «малый бизнес — это база для развития предпринимательской активности и основа расширения среднего класса, который к 2020 году должен составить в России до 60-70%». Но для этого в первую очередь надо устранить административные барьеры.

Отмечалось, что сегодня около 30 органов на федеральном уровне осуществляет контроль за работой малого бизнеса по 45 направлениям, проявляя при этом давление на предпринимателей. На заседании подчеркивалось, что сегодня 43% предпринимателей на открытие собственного дела вынуждены занимать средства у родственников или у друзей. В то же время получить кредит в банке на эти цели весьма сложно и накладно.

Собираясь начать свой бизнес, предприниматель сталкивается с проблемой доступа к инфраструктуре: поиском, приобретением и арендой помещений, подключений к электросетям и пр.

Существенная проблема налогообложение, неадекватная нагрузка на бизнес и, при этом, сложность расчетов по налогам.

В последнее время проявилась новая серьезная проблема, тормозящая развитие малого бизнеса, кадровая, отсутствие на рынке достаточного количества квалифицированной рабочей силы.

Дмитрий Медведев призвал малые предприятия активнее включаться в проблемные сферы современной экономики России: промышленность, строительство, ЖКХ, а самим производителям заняться повышением рабочей ответственности.

Д. А. Медведев предложил установить уведомительный порядок открытия малых предприятий, заменить лицензирование отдельных видов деятельности в малом бизнесе обязательным страхованием ответственности, сократить перечень сертифицированной продукции и ввести систему декларирования товаров самими производителями.

Важно также отметить, что, по мнению Д. А. Медведева, без участия малого бизнеса в России невозможно построить инновационную экономику.

В результате в правительство направлен комплексный план поддержки малого бизнеса, в котором содержится 51 предложение по важнейшим направлениям его деятельности.

Таким образом, у малого бизнеса в России есть резервы для дальнейшего развития. По нашим ориентировочным расчетам, в ближайшие годы число малых предприятий в России может увеличиться до 1,4—1,5 млн. единиц. Выпускаемая ими продукция может быть оценена в 1,8—2,2 трлн. руб. Таким образом, занимая 12,5% в составе ВВП страны, предприятия малого бизнеса могут занять подобающее им место в экономике России.

На пути развития малого бизнеса в России имеется множество проблем. Важнейшие из них: недостаточность начального капитала и собственных оборотных средств, трудности с получением банковских кредитов, сложности с получением помещений и высокая арендная ставка, усиление давления со стороны чиновников, нехватка квалифицированных кадров-менеджеров, бухгалтеров, рабочей силы, налоговое бремя и др.

Предприятия малого бизнеса достаточно эффективно используют инвестиции в основной капитал, однако удельный вес этих инвестиций малых предприятий по сравнению с общими инвестициями из года в год падает.

В регионах России еще слабо осуществляются меры по поддержке развития малого предпринимательства.

Несмотря на серьезность проблем, связанных с развитием малого бизнеса в России, отечественный малый бизнес имеет серьезные перспективы дальнейшего развития. Необходимо существенно уменьшить налоговую нагрузку на малый бизнес, сконцентрировать финансовые средства для оказания ему поддержки, развивать инфраструктуру малого бизнеса, провести большую работу в области подготовки и повышения квалификации предпринимательских кадров.

Большой оптимизм вселяет повышенное внимание к развитию малого предпринимательства со стороны государства, наметившееся в последнее время.

Получите консультацию: 8 (800) 600-76-83

Звонок по России бесплатный!

Источник: center-yf.ru

1.3 Перспективы развития малого и среднего бизнеса в России

За десять последних лет малый бизнес вырос на 37 % — это хороший результат, учитывая предшествовавший ей долгий период стагнации. Путь в будущее десятилетие устремлен в изменение качества и облика малого бизнеса России. Каким будет малый бизнес будущего? Будет ли он развиваться в производственном секторе, найдет ли он свое место в новых условиях локализации промышленности?

К 2020 году в России в малом бизнесе должно сосредоточиться не менее пятидесяти процентов трудоспособного населения России, сегодня эта цифра составляет 25 %. В результате развития мы получим рост малого и среднего бизнеса в сфере: IT-технологий, медицинского сектора, гостиниц и общественного питания, сфере выпечки хлеба и производственного сектора. Сейчас российские отраслевые союзы работают над своими прогнозами.

По какой траектории будет развиваться малый бизнес в различных нишах и что для этого нужно? Встретим ли мы понимание властей — местных, региональных, муниципальных, что надо сделать, чтобы добиться поставленной цели? Для удвоения числа занятых в малом и среднем предпринимательстве необходимо разработать стратегию и провести анализ возможностей малого и среднего бизнеса в различных отраслях и регионах, изучить механизмы поддержки, которые позволят малому и среднему предпринимательству стать основой новой экономики. В этой стратегии должны быть зафиксированы конкретные задачи по развитию малого и среднего предпринимательства с планами развития по годам. В стратегии должны быть учтены меры налогового стимулирования, развитие инфраструктуры, вовлечение в предпринимательскую деятельность широких слоев населения, развитие спроса на продукцию малого и среднего бизнеса и многое, многое другое. Для разработки стратегии и продвижения малого предпринимательства безусловно потребуется поддержка государства. [8]

Глава 2. Проблемы государственной поддержки предпринимательства

2.1 Необходимость государственной поддержки предпринимательства

Обобщенный потенциал малого предпринимательства представляет собой дополнительный ресурс государственной социально-экономической политики, полное использование которого позволяет решать перспективные программные задачи развития. С его помощью государство может с большей вероятностью успеха, в меньшие сроки, с разумными затратами, реализовать свою социально-экономическую политику.

Для этого государство должно сформировать условия для саморазвития малого предпринимательства, ускоренного накопления его потенциала и проявления его позитивных черт, а также минимизировать негативные внешние воздействия, зависимость от которых малого предпринимательства крайне велика. Развитие малого предпринимательства объективно является одним из главных направлений преобразований, происходящих в российской экономике, ее разгосударствления и формирования новых экономических структур в условиях рынка и конкуренции.

Малое предпринимательство положительно воздействует на продвижение реформ, их целостность и результативность, на преодоление кризисных явлений, повышение эффективности и производительности, решение социальных проблем.[6] Намерения государства в отношении малого предпринимательства реализуются по двум «встречным» направлениям. Государство хочет использовать потенциал малого предпринимательства для решения стратегических задач социально-экономических преобразований в соответствии с основными национальными интересами.

Оно должно создать условия, обеспечивающие устойчивый рост и структурное совершенствование этого сектора экономики, повышение его эффективности, конкуренто-способности и инвестиционной привлекательности. В свою очередь, малый бизнес также заинтересован в поддержке государства.

Во-первых, возможности доступа субъектов малого предпринимательства к ресурсам, необходимым для их функционирования и развития, объективно ограничены. Относится это ко всем группам факторов производства: материально-вещественным, финансовым, трудовым, информационным.

Не имея достаточных возможностей приобретать их на рынке на равных условиях с другими субъектами, малые предприятия заинтересованы в том, чтобы государство выполняло определенные функции «посредника» по доведению имеющихся ресурсов до этой сферы экономики через объекты инфраструктуры на приемлемых условиях. Во-вторых, государство представляет значительный интерес для субъектов малого предпринимательства как потенциальный покупатель их продукции и услуг в рамках реализации государственных программ, поставок для государственных нужд и других мер для стимулирования внутреннего спроса на продукцию малых предприятий.

Наконец, от государства ожидают создания благоприятных правовых и политических условий развития деловой активности, стабилизации финансовой системы, либерализации налогового законодательства, определения общих правил поведения на рынке в рамках гражданского, антимонопольного, лицензионного законодательства, защиты прав собственности и обеспечения безопасности этого вида деятельности.[1] Для эффективной реализации задач необходимы не только изменения основных макроэкономических параметров, но и применение специальных мер государственной поддержки малого предпринимательства, создание специфических условий и инфраструктурных механизмов, ускоряющих его развитие, стимулирующих увеличение числа «здоровых» малых предприятий и рост деловой активности, облегчающих их доступ к ресурсам производства. Именно таким образом могут быть решены антикризисные задачи увеличения объемов производства, создания новых рабочих мест, освоения производства новых товаров и услуг, роста налоговых поступлений, а через них — задачи экономического роста, обеспечения национальной безопасности, регионального развития, социальной стабильности.

Достижение этой политической цели означает согласование интересов государства и малого предпринимательства и обеспечивается следующими направлениями государственной политики: — содействием привлечению инвестиций в сектор малого предпринимательства для нормализации воспроизводственного процесса, повышения экономического потенциала и финансовой устойчивости хозяйствующих субъектов, преодоления ограниченности внутренних инвестиционных ресурсов при разработке, производстве и реализации товаров (работ, услуг), пользующихся спросом на рынке; — поддержкой инновационной деятельности субъектов малого предпринимательства, обеспечивающей формирование новых сегментов рынка в высокотехнологичных отраслях и вокруг отдельных точек роста, повышение конкурентоспособности отечественных товаропроизводителей в приоритетных направлениях структурной перестройки экономики; — формированием правовой среды и институциональных механизмов, обеспечивающих защиту собственности хозяйствующих субъектов, имущества и имущественных прав, помощь в их приобретении, накоплении и эффективном воспроизводстве в ходе институциональных преобразований. Государственная поддержка охватывает все фазы производственного процесса субъектов малого предпринимательства, включая помощь в приобретении ресурсов, содействие эффективной организации производственной деятельности, стимулирование реализации произведенного продукта (услуги) непосредственно или через систему объектов инфраструктуры.

Перечисленные направления государственной политики определяют основные элементы системы государственной поддержки малого предпринимательства и механизмы взаимодействия между ними, предусмотренные законодательством Российской Федерации и соответствующими федеральными программами. Большая часть проблем, с которыми сталкиваются предприниматели, связана с нехваткой оборотных средств.

Многие малые предприятия в силу неустойчивого финансового положения и недостаточности денежных средств не имеют внутренних стимулов для развития и освоения новых рынков, осуществления долгосрочного инвестирования, внедрения новых технологий, повышения качества продукции и услуг. Они в наибольшей степени страдают от платежного кризиса, недисциплинированности контрагентов, банкротств деловых партнеров. Начинающие малые предприниматели, как правило, не располагают денежными средствами, достаточными для эффективного функционирования. Первоначальное накопление капитала происходит без образования юридического лица или в рамках незарегистрированного (то есть незаконного) предпринимательства. Низкий уровень заработной платы и других видов доходов, рост потребительских цен, следовательно, расходов на личное потребление, угнетающая деловую активность фискальная система налогообложения, периодические кризисы на финансовых рынках — все это значительно ограничивает возможность начать собственное дело за счет личных сбережений.[7]

Источник: studfile.net

Проблемы и перспективы развития малых и средних предприятий в контексте достижения технологического суверенитета

Малые и средние предприятия представляют собой развивающийся сегмент российской экономики. При этом объективно судитиь об уровне развития МСП и их вкладе в экономику достаточно сложно. По данным исследования «Опора России», озвученным на ПМЭФ-2022, вклад МСП составил в 2021 году 20% ВВП, на долю работников МСП приходится 22% занятых.

В то же время, по данным портала МСП [1], вклад малых и средних предприятий в ВВП превысил 40%, доля занятых в малом и среднем бизнесе от общего числа занятых в экономике — около 35%. Также необходимо понимать, что качество данных о состоянии МСП оставляет желать лучшего в связи с динамикой теневого сектора экономики, учесть которую можно только опосредовано, на основе косвенных данных. В структуре оборота МСП в 2021 году основную долю занимает торговля оптовая и розничная — 52%, доля обрабатывающих производств — 12%, доля строительных организаций — 10%. [2] Доля оптовой и розничной торговли в структуре оборота сократилась за 4 последних года на 6%, в 2017 году она составляла 58%. Снижение, в том числе, связано с влиянием пандемии covid-19.

Рисунок 1. Структура оборота МСП в 2021 г.

Источник: по данным Росстата

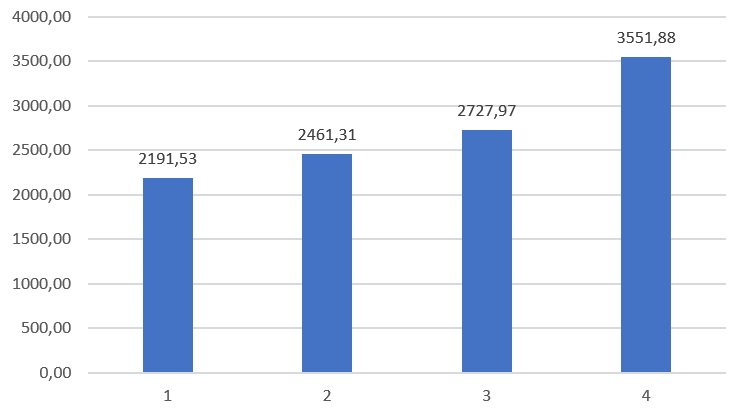

При этом МСП демонстрируют опережающие темпы роста производительности труда. Динамика выработки на 1 занятого в обрабатывающих производствах представлена на рисунке 2.

Рисунок 2. Выработка на 1 занятого в обрабатывающих производствах, тыс. руб 2017-2021 гг.

Источник — рассчитано автором на основе данных Росстата

Тем не менее, о необходимости повышения вклада МСП в экономику, о продолжении структурных изменений и ускоренном развития малого предпринимательства регулярно упоминается в стратегических документах и программах развития регионального и федерального уровня, общее число которых за период 2000-2022 гг. превысило 200 единиц.

Малые и средние предприятия в условиях беспрецедентного санкционного давления становятся плацдармом обеспечения технологического суверенитета, особенно в тех секторах, где организация крупносерийного и массового производства импортозамещающей продукции является экономически не целесообразным. Малые инновационные предприятия имеют достаточный уровень гибкости и адаптивности для преодоления инженерных и технологических проблем, с которыми сталкиваются крупные производства.

Малые и микропредприятия обеспечивают существенный вклад в занятость населения. Даже с учетом существования теневого сектора, совокупный эффект от снижения нагрузки на систему социального обеспечения за счет роста числа рабочих мест в секторе МСБ является положительным.

Высокая роль теневого сектора (гаражной экономики) в структуре занятых и в объёмах производства товаров и услуг в МСП зачастую недооценивается. Но технологический и инженерный потенциал «гаражной экономики» — это молодые инжиниринговые команды, способные к оперативному решению нестандартных технологических задач.

Естественно, существует заинтересованность в выводе МСБ из тени. Для этого предлагаются разнообразные меры, включая льготные налоговые режимы. Здесь следует учитывать возможный конфликт интересов при разработке мер налогового стимулирования (выпадающие доходы бюджета в результате изменения налоговой модели должны компенсироваться ростом оборота. О необходимости новых фискальных режимов для МСП упоминал в частности А. Калинин, президент ООО МСП «Опора России» на ПМЭФ-2022.

Анкетирование представителей МСП, которое регулярно проводится силами СПбГЭУ, позволило в результате проведения полуструткрированных интервью с молодыми предпринимателями и руководителями предприятий малого и среднего бизнеса, предусматривавшими не только выбор ответов из предложенного перечня, но и возможность сформулировать свою собственную позицию, позволило выявить следующие проблемы развития МСП:

1. Не эффективно работающие институты развития — прежде всего в силу формализации подходов к организации поддержки высокотехнологичного бизнеса, отсутствия методов и инструментов оценки реальной эффективности принимаемых управленческих мер. Косвенная оценка, основанная на измерении числа МСП или доли занятых, или вклада в ВВП или ВРП, не дает представления об эффективности мер поддержки, поскольку на развитие бизнеса влияет совокупность взаимосвязанных факторов, что может приводить к динамике показателей, противоречащей принимаемым мерам поддержки. Чрезвычайно показательны в этом отношении данные, которые были получены в Санкт-Петербурге. В 2000 года в городе были зарегистрированы около 190 тыс. малых фирм, в 2007 году их стало 180 тыс. Таким образом, итог семилетней работы — минус 10 тыс. малых компаний, при регулярном финансировании программ поддержки МСП из городского бюджета.

2. Низкая степень доверия бизнеса государству — за период наблюдений были отмечены негативные реакции бизнеса на предлагаемые нововведения, направленные на стимулирование и поддержку предпринимателей. Степень недоверия бизнеса к инициативам государства демонстрирует опрос по вопросу перехода на автоматизированную упрощенную систему налогообложения, который проходил 29 ноября 2021 года в телеграмм канале «Переводчик с бухгалтерского» среди представителей МСБ [3].

Вопросы были направлены на выявление количества налогоплательщиков, которые планируют переход на автоматизированную упрощенную систему налогообложения, а также на установление признаков «удобной системы налогообложения»

Опрос был анонимным и содержал ключевой вопрос: готовы ли вы перейти на новый налоговый режим — автоматизированную упрощенную систему налогообложения?

В результате:

• 45% опрошенных воздержались от ответа

• 35 % опрошенных ответили отрицательно

• 20 % опрошенных дали положительный ответ при различных условия.

В итоге больше половины респондентов, отметили, что не доверяют ФНС и не готовы переходить на автоматизированную упрощенную систему налогообложения. Также на низкое доверие предпринимателей к инициативам государства влияет то обстоятельство, что принимаемые меры поддержки не тестировали на востребованность и эффективность управленческого воздействия, предложенные меры разработаны на основе зарубежных практик и зачастую не приносят ожидаемых результатов в условиях российской экономики.

3. Финансовые проблемы — возникают у большинства МСП на всех стадиях развития компании, от предпосевной фазы, до устойчивых продаж. Связаны эти проблемы со спецификой участия МСП в кооперации, когда финансирование заказов носит неравномерный характер, с неспособностью руководства грамотно осуществлять функции финансового планирования, недоступностью кредитных ресурсов вследствие низкой залоговой массы, неудовлетворительной структурой баланса и низкими значениями коэффициентов рентабельности, ликвидности и платежеспособности, что автоматически понижает кредитный рейтинг субъекта МСП. Кроме того, в рамках этой проблемы следует выделить неадекватную текущим условиям систему отбора компаний для финансирования и поддержки в рамках акселераторов и бизнес-инкубаторов. Поддержку получают зачастую бесполезные с точки зрения решения вопросов импортозамещения, но быстро окупаемые проекты, желательно информационной направленности.

4. Коммуникационные проблемы — наблюдаются как при взаимодействии с органами власти, с институтами развития, с бизнес-партнерами, с банками и т.п. Особенно это характерно для молодых предпринимателей в возрасте до 28 лет, с техническим и IT образованием — то есть потенциально наиболее значимых для обеспечения технологического суверенитета представителей МСП.

Проблем не решается даже путем вовлечения этих предпринимателей в акселераторы и психологические тренинги. Из интервью с представителем IT-стартапа: «Я прошел два акселератора, у меня были тьютор и ментор, я был на семинаре по развитию софт-скиллс. Какие результаты? Никаких. Зря потратил время на болтовню» И данная ситуация является для представителей данной группы предпринимателей типичной.

5. Проблема доступа к выполнению заказов — как результат неумения участвовать в тендерах и конкурсах. Большинство опрошенных из референтной группы уверены, что если их интересы никто не лоббирует, участвовать в тендере бесполезно. Также на востребованность услуг малого высокотехнологичного и инжинирингового предпринимательства влияет низкая инновационная восприимчивость крупного бизнеса, даже тогда, когда речь идет о критически значимых решениях в условиях санкционных ограничений.

6. Низкая степень информированности о новых возможностях. Как показали наши опросы понимании сущности АУСН (таблица 1.), большинство предпринимателей не знает и не понимает преимуществ данной системы, что порождает недоверие со стороны бизнеса.

Таблица 1. Краткая характеристика автоматизированной упрощенной системы налогообложения [4]

Доходы минус расходы – 20%

В соответствии с выявленными проблемами были сформулированы следующие рекомендации:

1. Системный анализ эффективности мер стимулирования. Необходимо исключить проблему дублирования и наложения мер, учесть запрос бизнес-сообщества на своевременную корректировку мер нормативно-правового регулирования. Так под ударом реформы системы аудита оказалось большое количество независимых малых фирм — субъектов МСП.

По данным реестра СРО Ассоциации Аудиторов «Содружество» за последний год число малых и микропредприятий в этой сфере сократилось на 400 единиц. При этом упускается из виду, что основными лоббистами реформы были компании, относящиеся к Большой четверке, которые в текущих условиях ушли с российского рынка. Их деятельность, как аудиторская, так и консалтинговая, должна стать предметом тщательного расследования. А инициированный ими закон продолжает наносить непоправимый ущерб институту независимого аудита в РФ.

2. Имеет смысл поддерживать и продвигать спрос крупных компаний на услуги МСП, при этом включение МСП в исполнение государственного заказа не гарантирует реального участия МСП, зачастую соисполнителем ГЗ становятся структурные подразделения основного исполнителя или аффилированные структуры. Необходимо на государственном уровне проявить политическую волю в вопросах обеспечения технологической независимости, обозначить приоритет импортозамещения перед альтернативными поставками, заложить затраты на ОКР в цену ГЗ.

3. Необходимо решить вопрос кадрового обеспечения, что требует немедленной корректировки системы профессиональных и образовательных стандартов. Сейчас профессиональные стандарты, за редким исключением — излишний инструмент, не отражающий реальных запросов рынка труда. Профессиональные стандарты в существующем виде являются тормозом профессионального развития. Современный рынок требует мультидисциплинарного подхода, узкая профилизация необходима в отдельных видах практической деятельности.

Что может обеспечить взрывной рост МСП:

Потенциал «гаражной экономики».

Технологическое предпринимательство и компетентностный брокеринг, изменение функции институтов поддержки, кроме обучения проектными и предпринимательским навыкам необходимо заниматься компетеностным брокерингом — т.е. задействовать отношенческий и репутационный капитал университетских бизнес-инкубаторов в целях решения задач имортозамещения и обеспечения технологической независимости российских компаний силами молодежных стартапов.

Для инновационных стартапов проводить активную информационную кампанию по продвижению такого налогового режима как АУСН, который идеально подходит для малых технологических фирм. Целесообразно расширить диапазон АУСН для выскотехнологичных и ИТ компаний до 200 млн и до 20 человек.

Обратить внимание на решение проблемы кооперации МСП.

В настоящее время кластерный подход рассматривается как одно из основных направлений развития региональной экономики. Основным допущением экономической политики, направленной на развитие кластеров в региональной экономике, является гипотеза о возможности управляемого формирования кластеров. Сейчас как вариант таких сетевых образования (кластеров) рассматриваются научно-производственные консорциумы, создаваемые на принципах проектного подхода.

Консорциум может формироваться как вокруг крупной компании (компаний), так и вокруг определенного процесса. Вопрос о масштабе структуры, относимой к консорциумам, остается открытым.

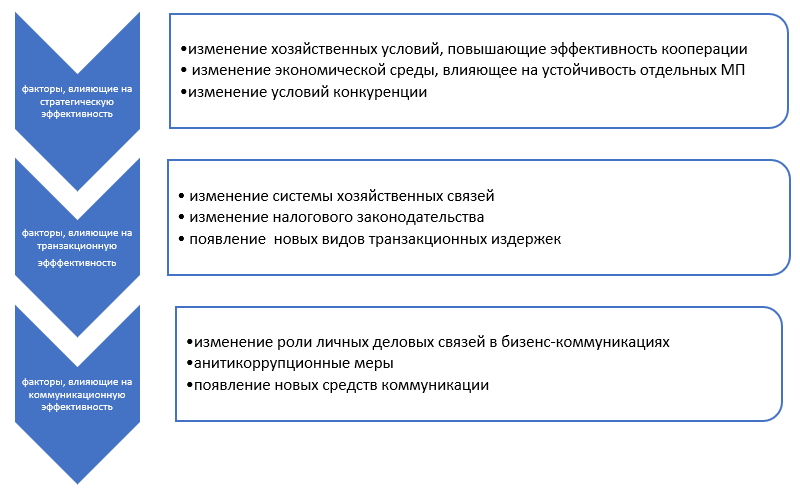

В более ранних работах [5] нами выявлены факторы, способствующие образованию кооперативных структур МП (Рисунок3):

Рисунок 3. Факторы, обуславливающие эффективность создания кооперационных структур МП

Система целей программы развития МП должна учитывать роль кооперации МП в формировании региональных кластеров и консорциумов. Мероприятия, формирующие исполнительный блок программы, должны обеспечивать желаемые изменения в структуре регионального сектора МП, повышающие степень кластеризации региональной экономики.

Основные требования, предъявляемые к целям программы, состоят в следующем:

— они должны быть представлены в виде ожидаемых изменений тех параметров структуры, потенциала и результативности малых предприятий, которые на стадии стратегического планирования были выбраны в качестве целевых ориентиров;

— они должны быть контролируемыми, т.е. заданными так, чтобы можно было сравнить ожидаемые и реально полученные результаты;

— они должны быть реалистичными, т.е. соответствовать существующим возможностям.

Центральный раздел каждой из программ поддержки — план мероприятий, реализация которых позволит достичь желаемых результатов.

Хорошо разработанный исполнительный блок программы обеспечивает:

— полноту мер поддержки, необходимых для достижения целей программы;

— логическую связанность и скоординированность мер поддержки;

— реалистичность запланированных мер поддержки с точки зрения их ресурсного обеспечения и сроков;

— контролируемость хода реализации.

Для этого исполнительный блок должен содержать обоснованные ответы на следующие вопросы:

— какие общие меры поддержки нужно реализовать, для желаемого изменения среды малого предпринимательства в выбранных направлениях;

— какие меры нужно реализовать для целевой поддержки развития малых предприятий в приоритетных отраслях (видах деятельности), территориях, а также целевой поддержки тех или иных групп действующих и потенциальных субъектов малого бизнеса;

— какие результаты должны быть получены по завершении каждого мероприятия, включенного в план;

— когда должно быть начато и закончено выполнение каждого мероприятия;

— кто несет ответственность за выполнение каждого мероприятия и самостоятельных подпрограмм;

— сколько средств и из каких источников будет выделено на реализацию программы.

Как показывает опыт, в процессе реализации программ поддержки малого предпринимательства ситуация изменяется достаточно быстро и требует корректировок:

— в составе мероприятий;

— в запланированных результатах мероприятий;

— в сроках начала и окончания мероприятий;

— в составе ответственных исполнителей;

— в объемах финансирования; в конечных целях программы.

Своевременное внесение изменений возможно лишь при эффективном механизме управления программой, который отсутствовал во всех принятых ранее программах поддержки. Управление программой — это совокупность скоординированных действий, реализуемых органами управления различного уровня и призванных обеспечить запуск программы, контроль и анализ хода работ, корректировку программы в случае необходимости, анализ и оценку конечных результатов реализации.

Для обеспечения эффективного управления реализацией Программы поддержки должна быть построена специальная управляющая система, определена структура и организационный механизм управления ее реализацией [6].

Экспертные аналитические заключения по итогам сессий деловой программы Форума и любые рекомендации, предоставленные экспертами и опубликованные на сайте Фонда Росконгресс являются выражением мнения данных специалистов, основанном, среди прочего, на толковании ими действующего законодательства, по поводу которого дается заключение. Указанная точка зрения может не совпадать с точкой зрения руководства и/или специалистов Фонда Росконгресс, представителей налоговых, судебных, иных контролирующих органов, а равно и с мнением третьих лиц, включая иных специалистов. Фонд Росконгресс не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных и любые возможные убытки, понесенные лицами в результате применения публикуемых заключений и следования таким рекомендациям.

Источник: roscongress.org