Промышленное предприятие – это производственная организация, которая осуществляет свою деятельность в сфере производства товаров, оказания услуг или проведения работ.

Реализация целей и задач предприятий происходит в процессе их организации и функционирования по трем направлениям: производственное, организационно-хозяйственное и социально-экономическое.

В производственном отношении промышленное предприятие представляет собой комплекс подразделений, работа всех частей которого строго скоординирована на принципах научной организации и управления производством.

В организационно-хозяйственном отношении предприятие является самостоятельной хозяйственной единицей, наделенной правами юридического лица и располагающей необходимым для производственной деятельности имуществом, собственным или переданным ему собственником в хозяйственное ведение или оперативное управление.

Социально-экономическая сторона деятельности предприятия характеризуется единством социальных и экономических интересов работников, собственников и потребителей продукции (услуг, работ).

Как систематизировать бизнес-процессы для быстрого роста компании?

Предприятие – производственная система. Как объект организации, предприятие выступает в качестве производственной системы, которая представляет собой совокупность элементов и связей между ними.

Промышленное предприятие следует рассматривать как сложную социально-экономическую систему, состоящую из подсистем, которые могут быть сгруппированы по различным признакам в виде:

— юридически (законодательно) оформленного субъектно-объектного органа;

— набора взаимосвязанных организационных элементов;

Как целостная, например, юридическая система, объект и субъект различных взаимоотношений производственная организация выступает в качестве юридического лица, которое имеет в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество, осуществляет имущественные права и отвечает по своим обязательствам этим имуществом.

Как подсистема государственного (или мирового) хозяйства производственная организация может рассматриваться как представитель определенной отрасли хозяйства, типа производства, регионального или государственного уровня.

Как система со сложной внутренней структурой производственная организация может выступать в виде организационной, производственной, технической, функциональной и иного вида структур, характеризующих взаимодействие многообразных факторов и элементов организации для достижения ее целей.

Предприятие является сложной иерархической системой, в которой в качестве ступеней иерархии выступают производство в целом, цех, участок, рабочее место.

На всех ступенях иерархии могут быть выделены функциональные подсистемы. Подсистемы процессов производства – подготовки производства, основных производственных процессов, процессов производственной инфраструктуры, материально-технического обеспечения производства, реализации и сбыта продукции, маркетинга; подсистемы, определяющие состав элементов производственного процесса – функционирования орудий труда, движения предметов труда, организации труда; интегрирующие подсистемы – формирования производственной структуры и организации планирования производства.

Как я автоматизировал стройку l Бизнес процессы в Колосов ХАУЗ

Чтобы соединить все многообразные элементы производственной системы предприятия в единое целое, необходимо ее организовать, то есть спроектировать, реализовать на практике и обеспечить функционирование интегральной производственной системы предприятия.

Вопросы и задания для обсуждения:

1. Что Вы понимаете под термином «организация производства»?

2. В чем особенность предприятий машиностроения?

3. Какова главная цель организации производства на предприятиях машиностроения?

4. Что Вы понимаете под производственным предприятием и в чем его отличие от других организаций?

5. Назовите ключевые факторы организации на производственном предприятии.

3.2 Планирование и организация цикла создания и освоения новой продукции и технологии

В условиях присущей рыночному хозяйству конкуренции товаров и хозяйственных единиц предприятия, особенно высокотехнологичные, обновляют выпускаемую продукцию и совершенствуют способы ее производства. Такой вид деятельности выделился организационно и носит название цикл создания и освоения новых товаров – СОНТ. Его часто называют цикл «наука – производство».

Система СОНТ базируется на следующих основополагающих принципах:

1. Комплексность – это необходимость проведения работ по подготовке производства по единому плану, охватывающему все процессы – от научных исследований до промышленного освоения новой продукции.

2. Специализация – это требование закрепления за каждым подразделением предприятия таких видов деятельности по созданию и освоению новой техники, которые отвечают специфике и возможностям этих подразделений.

3. Интеграция – это совокупность условий, обеспечивающих достижение единой и общей цели в результате деятельности определенного множества специализированных подразделений и исполнителей.

4. Принцип комплектности документации и составных частей изделий требует одновременного выполнения комплекса работ к моменту, когда дальнейшее их продолжение возможно только при наличии полного комплекта документации или составных частей изделий.

5. Непрерывность – это требование ликвидации нерациональных перерывов во времени проведения работ цикла СОНТ.

6. Пропорциональность рассматривается как требование задействовать производственные возможности всех подразделений, занятых подготовкой производства, с одинаковой интенсивностью.

7. Параллельность выражается в совмещении во времени различных фаз, стадий, работ.

8. Прямоточность – это кратчайший маршрут движения технической документации и наименьший путь, проходимый новым изделием по всем стадиям его разработки и освоения.

Управление циклом СОНТ нацелено на качественное и своевременное, а значит скорейшее, выполнение всех работ с тем, чтобы опередить конкурентов, привлечь потребителей новой продукцией с более совершенными свойствами и более низкой ценой. Длительность цикла определяется продолжительностью стадий и этапов, из которых состоит система СОНТ, а также степенью (коэффициентом) параллельности их выполнения.

Основные задачи организации и планирования процессов СОНТ с целью повышения качества работ и сокращения продолжительности цикла заключаются в:

1. снижении до минимума числа изменений, вносимых после передачи результатов из предшествующей стадии (этапа) в последующую;

2. определении рациональной степени параллельности работ, фаз, стадий и этапов цикла;

3. обеспечении минимума затрат времени при выполнении работ: минимума потерь при передаче результатов работ из предыдущей стадии в последующую.

Решение первой задачи достигается главным образом инженерно-техническими методами, обеспечивающими качество отработки и выполнения этапов работ системы СОНТ. В результате уменьшается число переделок, а также случаев повторного выполнения уже пройденных этапов, т. е. снижается трудоемкость работ, а следовательно, и затраты на их выполнение.

Вторая задача решается планово-координационными методами. Рациональное совмещение стадий и этапов работ системы СОНТ (параллельно-последовательный или параллельный метод выполнения фаз, стадий, этапов и работ) приводит к сокращению цикла, но не трудоемкости процессов.

При решении третьей задачи используются организационные методы, которые влияют на продолжительность цикла СОНТ за счет сокращения трудоемкости этапов цикла и изменения характера и сроков их выполнения. Поэтому организационные методы ведут к двоякому экономическому эффекту:

1) сокращению затрат на выполнение стадий и этапов системы СОНТ;

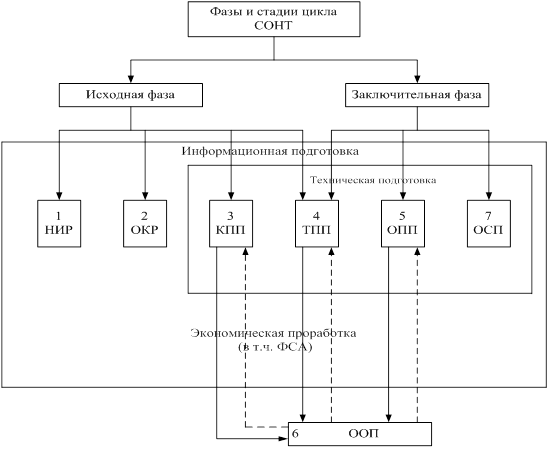

Создание и освоение новой продукции (техники, технологии), отвечающей современным требованиям задача сложная и требует все новых и новых знаний и методов их материализации. Поэтому организация цикла СОНТ – это создание условий для рационального взаимодействия научных исследований, материализации новых знаний в виде новых образцов изделий, техники и технологии, а также для их тиражирования в объемах необходимых потребителям и заказчикам. Этапы цикла СОНТ включают в себя следующие комплексы работ (рис. 3.1):

1. научно-исследовательские работы (НИР);

2. опытно-конструкторские работы (ОКР);

3. рыночные испытания товаров (пробный маркетинг);

4. конструкторская подготовка производства новой продукции (КПП);

5. технологическая подготовка производства новой продукции (ТПП);

6. организационная подготовка производства новой продукции (ОПП);

7. освоение выпуска новой продукции (ОВНП) – отработку нового изделия в опытном производстве (ООП) и освоение нового изделия в промышленном производстве (ОСП).

Этапы 1 и 2 часто объединены и выполняются одним исполнителем и носят название научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР), этапы 1 ‑ 2 часто называют научной подготовкой производства новой продукции, а 4 ‑ 7 – технической подготовкой производства новой продукции (ТП).

Первые две стадии охватывают работы, которые по своему содержанию непосредственно не связаны с производством. Они часто выполняются в отраслевых, вузовских НИИ, КБ и других специализированных организациях и являются первым этапом системы СОНТ.

Рисунок 3.1 Структура системы СОНТ

НИР – научно-исследовательские работы; ОКР – опытно-конструкторские работы; КПП – конструкторская подготовка производства; ТПП – технологическая подготовка производства; ОПП – организационная подготовка производства; ООП – отработка в опытном производстве; ОСП – освоение новой продукции в промышленном производстве.

Последующие четыре стадии составляют второй этап системы СОНТ. Они обеспечивают техническую подготовку производства (ТП) и выполняются проектными организациями или техническими отделами (главного конструктора и главного технолога) предприятия-изготовителя новой продукции.

Седьмая стадия непосредственно создает условия для промышленного производства нового изделия.

Условно стадии создания нового изделия, включая НИР, ОКР, КПП и частично ТПП, относятся к исходной фазе цикла СОНТ, а частично стадия ТПП и остальные стадии ОПП, ООП и ОСП относятся к заключительной фазе. Все работы цикла СОНТ и, прежде всего, стадии исходной фазы требуют широкого информационного обеспечения, то есть соответствующей информационной подготовки, а также экономической проработки. Последняя выполняется на каждой стадии цикла с различной степенью глубины в зависимости от того, насколько данная стадия влияет на эффективность изготовления нового изделия.

Стадии заключительной фазы ни в коем случае не должны быть оторваны от исходных. Тесная увязка всех стадий и фаз позволяет соединять в одну систему все подразделения, выполняющие работы по созданию и освоению выпуска нового изделия.

Исследуя работы по созданию и освоению новой техники как систему, можно целенаправленно стремиться к ее оптимизации по тому или иному выбранному критерию. Подключение к системе технической подготовки работ по НИР и ОКР во много раз усложняет задачу управления и координации системы СОНТ, и в то же время при хорошо организованном управлении и четкой координации проведения всех стадий процесс СОНТ во много раз облегчает достижение конечной цели. Одновременно с этим снижаются затраты на освоение и переход на выпуск новой продукции.

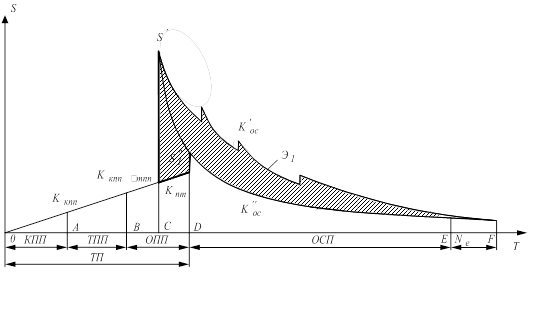

Общая картина изменения расходов на этапах создания и освоения производства новой техники приведена на рис. 3.2, где показан характер наращивания расходов, связанный с технической подготовкой (участок графика OD), а также характер снижения себестоимости изделия на стадии освоения производства (участок CF или DE).

Рисунок 3.2 Нарастание расходов и изменение себестоимости новой продукции в течение цикла СОНТ

‑ начальная себестоимость изделия;

Т ‑ время подготовки производства и освоения новой продукции.

Расходы на КПП постоянно растут до точки А, затем происходит более интенсивное наращивание расходов, связанное с большими объемами работ на стадии ТПП. Суммарные расходы на КПП и ТПП (ККПП+ТПП) на одно изделие показаны в точке В. ОПП требует еще большего прироста расходов в связи с материальным обеспечением нового производства, закупкой специального и иного технологического оборудования, перепланировкой цехов и участков, организацией транспортных систем. Завершение этапа в точке D характеризуется суммарными расходами на техническую подготовку (КТП), включая затраты на изготовление опытного образца.

В случае полного и качественного проведения ТП, в особенности организационной подготовки, освоение начинается в точке D с относительно невысокой начальной себестоимостью (). Себестоимость снижается по пологой кривой освоения (коэффициент освоения Кос), и плановая себестоимость (точка E) достигается относительно быстро. Период освоения пропорционален отрезку DE. Номер изделия, на котором условно заканчивается освоение в точке Е – Nе.

При неправильно организованном и спланированном выполнении подготовки производства имеет место преждевременное начало освоения (в точке С), когда подготовка еще полностью не завершена, оснащение и специальное оборудование готовы частично, а стадии КПП и ТПП выполнены недостаточно качественно, что ведет к периодическому внесению в чертежи, карты технологических процессов и другую документацию необходимых конструкторско-технологических изменений. В результате начальная себестоимость  оказывается выше, чем

оказывается выше, чем  .

.

Кроме того, наблюдается скачкообразный рост себестоимости, соответствующий моментам внесения конструкторских и технологических изменений. Кривая освоения характеризуется линией К ‘ ОС. Плановая себестоимость в этом случае достигается не в точке Е, а в точке F. Период освоения растягивается, он пропорционален отрезку CF. Кроме того, как видно из рис.

3.2, себестоимость освоения продукции на протяжении всего отрезка CF была значительно выше, чем себестоимость освоения продукции на отрезке времени DE. Размер дополнительных затрат, имеющих место при освоении, показан на рис. 3.2 штриховкой.

Ускорение технического прогресса и повышение качества конструкторской и технологической документации обеспечивает снижение начальной себестоимости и сокращение цикла освоения новой продукции, что значительно повышает эффективность производства и эксплуатации новых изделий.

Источник: kazedu.com

2.3. Бизнес-процесс

Бизнес-процесс – это: цепь логически связанных, повторяющихся действий, в результате которых используются ресурсы предприятия для переработки объекта (физически или виртуально) с целью достижения определенных измеримых результатов или продукции для удовлетворения внутренних или внешних потребителей. “Ericsson Quality Institute. Business Process Management. Ericsson, Gothenburg, Sweden, 1993” Любой бизнес-процесс имеет потребителя, внутреннего или внешнего. Опираясь на определение бизнес-процесса, можно все действия внутри организации (компании) рассматривать либо как бизнес-процесс, либо как его часть.

2.4. Концепция BPM (Business Process Management)

Предпосылки (1990 гг.): 1. Большое внимание вопросам реинжиниринга бизнес-процессов и совершенствованию деятельности организации за счет улучшения бизнеспроцессов. 2. Широкое распространение инструментов для моделирования бизнес-процессов. 3. Распространение технологий workflow, ориентированных на автоматизацию обработки документов или выполнения заданий.

Недостатки прежних подходов к управлению бизнес-процессами: 1. Методологические и технологические разрывы между моделированием и автоматизацией бизнес-процессов не позволяли оперативно реагировать на изменяющиеся потребности бизнеса, особенно при использовании в организациях различных автоматизированных информационных систем. Новый подход к управлению бизнес-процессами (BPM), сформулированный международной организацией BPMI (Business Process Management Initiative): 1. Соединение двух направлений — моделирования процессов с их автоматизацией, целостный подход к повышению эффективности деятельности организации, называемыйBusiness Process Management (BPM). Русскоязычный перевод этого понятия — Управление Бизнес-Процессами (УБП) или Процессное управление . Подход BPM предусматривает: 1. Изучение, проектирование, внедрение, выполнение, поддержка, оптимизация и анализ распределенных процессов, выходящих за границы отдельных подразделений и организаций, и охватывающих приложения, работающие на различных технологических платформах. 2. Использование нескольких компонентных технологий для автоматизированной поддержки распределенных процессов, а также комбинации различных методов интеграции приложений.

2.5. ЖЦ управления процессами в BPM

1) Стратегия Миссия. Стратегия. KPIs разработанные с помощью Balansed Scorecard 2) Проектирование / Описание Документирование и анализ процессов и его окружения.

Проектирование недостающих процессов Назначение владельца процесса Определение метрик процесса Регламенты и роли в рамках процесса 3) Внедрение Внедрение методики управления процессами Изменения в системе управления Выбор ИТ-решений и подготовка к внедрению ИТ-систем Внедрение ИТ-систем Управление изменениями, рисками, знаниями в рамках процесса 4) Контроллинг Измерение параметров процесса (время, стоимость, качество) Идентификация слабых мест Контроль основных метрик (KPI) Контроль его адекватности после внедрения

2.6. Процессное управление организацией

Процесс – фундаментальное свойство организации. Процессный подход – это систематическая идентификация и менеджмент применяемых организацией процессов, и особенно взаимодействия таких процессов (ИСО 9000) Процессное управление – планомерная деятельность по формированию целенаправленного поведения организации посредством выделения, описания и менеджмента системы взаимосвязанных и взаимодополняющих процессов организации и их ресурсного окружения.

Управлять организацией можно, только управляя её процессами. Процессное управление – инструмент корпоративного управления, обеспечивающий реализацию стратегии. Управление может быть эффективно лишь тогда, когда оно сознательно нацелено на управление процессами, являющихся сутью деятельности системы при наличии цели. 2.7.

Понятие системы 1. Формальное определение (ИСО 9000): Система – это совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих элементов . 2. Определение, данное Расселом Л . Акоффом : Система – это состоящее из двух элементов или более множество, которое удовлетворяет следующим трем условиям: 1. Поведение каждого элемента воздействует на поведение целого. Пример : организм человека. Каждая его часть – сердце, легкие, желудок и т.д. воздействует на функционирование организма в целом. 2. Поведение элементов и их воздействия на целое взаимозависимы. Данное условие означает,

3. что поведение каждого элемента и его воздействие на целое зависит от того, как ведет себя по крайней мере еще один другой элемент. Ни один элемент не имеет самостоятельного воздействия на систему в целом . 4. Какие бы подгруппы элементов ни образовались, каждый элемент воздействует на оведение целого ,и ни один из них не воздействует на них самостоятельно. Иными словами, элементы системы соединены таким образом, что образование ими независимых подгрупп невозможно.

2.8. Свойства системы

1. Каждая часть системы обладает свойствами которые она теряет в случае отделения от системы 2. Каждая система обладает определенными (существенными ) свойствами ,которыми не обладает ни одна из ее частей Существенные свойства системы в целом проистекают из взаимодействия ее частей, а не от их действий самих по себе. Поэтому, если систему разобрать на части, она утратит свои существенные свойства. Следовательно : 3. Система – это целое , которое невозможно понять с помощью анализа ее частей.

2.9. Понятие системного подхода

1.Механистический подход к изучению систем: 1. Разложение на части того, что необходимо объяснить 2. Объяснение поведения или свойств отдельных частей 3. Составление из полученных объяснений целостной трактовки Первые два этапа – анализ системы, третий этап – синтез системы. При механистическом подходе анализ предшествует синтезу 2. Системный подход 1. Идентификация целого (системы), частью которого является предмет, который необходимо объяснить 2. Объяснение поведения или свойств целого 3. Объяснение поведения или свойств предмета по его роли (ролям ) или функции (функциям) в содержащем его целом Первые два этапа – синтез системы, третий этап – анализ системы. Системный подход переворачивает «с ног на голову» трехэтапный порядок механистического подхода: синтез предшествует анализу. 3. Анализ фокусируется на структуре системы, он дает знание (описание) системы 4. Синтез фокусируется на функционировании системы, он дает понимание (объяснение) системы Оригинальное предложение Богданова заключается в обьединении всех человеческих, биологических и физических наук, рассматривая их как системы взаимоотношений, и поиска организационных принципов, лежащих в основе всех типов систем . 1. Организационная система (или комплекс) есть процесс или поток процессов производства составляющих, связанных циклами развития и деградации

2. Четкое различие между организацией и структурой: организация – сеть процессов производства ее составляющих структура – особый пространственно-временной образ (паттерн) произведенных составляющих 3. Организационная система рассматривается не как конечное состояние, нечто застывшее, а как процесс постоянных преобразований, связанных с непрерывной сменой состояний равновесия 4. Сохранность организационной системы обеспечивается только активным использованием внешней среды

2.11. Свойства организации как системы

1. Целенаправленность – определяет поведение системы 2. Сложность – зависит от множества входящих в нее компонентов 3. Делимость – система состоит из ряда подсистем , выделенных по определенному признаку 4. Целостность – функционирование множества элементов системы подчинено единой цели 5. Многообразие элементов и различие их природы 6. Структурированность – определяется наличием установленных связей и отношений между элементами внутри системы, распределении элементов системы по уровням иерархии

2.12. Системный подход к организации

1. Системный подход к организации – выявление, понимание и административное управление системой взаимосвязанных процессов с целью достижения заданной стратегической цели 2. Системный подход реализует представление организации в виде иерархической системы взаимосвязанных моделей, позволяющих изучать его целостные свойства, структуру . 3. Системный подход к организации позволяет : 1. Определить систему путем выявления или разработки процессов, влияющих на достижение заданной стратегической цели 2. Структурировать систему так, чтобы достичь заданную стратегическую цель наиболее эффективным способом 3. Обеспечить понимание взаимосвязей между процессами системы 4. Проводить непрерывное совершенствование системы посредством измерения и оценки 5. Обеспечить лучшее понимание распределения ролей и ответственности при достижении общих стратегических целей, уменьшая тем самым межфункциональные барьеры и улучшая коллективную работу

Источник: studfile.net

Предприятие как экономически целостная структура

Рисунок 1. — Обобщенная модель организационной структуры предприятия.

Предприятие достаточно сложная система, объединяющая материальные и людские ресурсы.

В самом общем виде хозяйственная деятельность любого предприятия может быть представлена как процесс преобразования некоторого набора исходных ресурсов в конечный результат.

Как система предприятие имеет:

ВХОД → ПРЕОБРАЗОВАНИЕ → ВЫХОД

На входе — информация, материальные, финансовые, трудовые ресурсы. Предприятие преобразует эти ресурсы и получает на выходе продукцию, прибыль и другие результаты (см. рис. 2).

На уровне предприятия в качестве ресурсов выступают труд и капитал.

Труд (живой труд) = ресурсы рабочей силы =персонал – это количество занятых на предприятии работников.

Капитал представлен основными средствами (основной капитал) и оборотными средствами (оборотный капитал).

Основные средства в материально-вещественной форме представляют собой средства труда: здания, сооружения, оборудование, машины и т.п. Они используются предприятием в течении длительного времени и многократно обслуживают производственный процесс.

Оборотные средства функционируют на предприятии как в материальной форме – в виде предметов труда (сырье, материалы, полуфабрикаты, готовая продукция), так и в денежной форме. При этом они потребляются в течение каждого производственного цикла.

Потребленные в процессе хозяйственной деятельности ресурсы (факторы производства) трансформируются в издержки.

Издержки – это денежное выражение использования производственных факторов, в результате которого осуществляются производство и реализация продукции.

Результаты процесса производства и реализации:

— продукция в ее натурально-вещественной форме;

— выручка от продажи продукции, работ, услуг в стоимостном выражении.

— прибыль

Полученная денежная выручка расходуется по нескольким направлениям:

а) уплату налогов;

б) возмещение издержек производства;

в) образование прибыли;

Прибыль, остающаяся в распоряженииорганизации, после уплаты налогов используется на накопление (для обновления ресурсов — средств труда и возобновления запасов предметов труда) и потребление.

Рисунок 2. — Экономико-технологическая модель производственного процесса.

Источник: mydocx.ru