Дан анализ факторов, повлиявших на социализацию бизнеса в ХХ веке. Сделан вывод, что включение бизнеса в более широкую социальную среду носит закономерный характер. Социализация бизнеса, с одной стороны, связана с кардинальными изменениями внутри системы капиталистического производства, вызванными изменением в XX веке характера труда и формы собственности, с другой стороны, обусловлена социальными изменениями в обществе.

Социализация бизнеса имеет объективное основание и связана, прежде всего, с кардинальными изменениями внутри системы капиталистического производства, вызванными изменением характера труда в XX веке. «В настоящее время экономическое развитие производства через повышение производительности труда требует изменений всех факторов производства — не только постоянного обновления средств производства посредством внедрения новых технологий, но и изменения места и роли работника (рабочей силы) в системе организации труда и распределения получаемого продукта.

В связи с этим происходит повышение роли человеческого фактора на производстве: для усиления трудовой мотивации появляются формы участия работников в управлении предприятием, развиваются формы самоуправления. Имеет место радикальное изменение социальной организации труда» [1, с. 42-43]. В настоящее время в экономиках развитых стран социальная составляющая в стоимости продукта превышает экономическую составляющую.

Тема 2. Социализация

Социализация бизнеса непосредственно связана с социализацией собственности: бизнес был заинтересован в повышении мотивации работников к более качественному и производительному труду. Для этого капитал стал превращаться в акционерный, т.е. работники предприятия становились собственниками своего предприятия через участие в акционерном капитале. Собственность из частной стала превращаться в корпоративную.

Соотношение экономической свободы и государственного регулирования бизнеса менялось в историческом развитии. На начальном этапе развития капитализма бизнес стремился к достижению максимальной свободы, независимости от вмешательства государства и получению максимальной прибыли.

Эта позиция нашла свое отражение в теории «laissez-faire» — принципе свободной конкуренции, послужившем краеугольным камнем рыночной экономики и свободного предпринимательского капитализма. При этом роль государства ограничивалось минимальным вмешательством в экономику и частную жизнь граждан. Соответственно, социальная ответственность определялась бизнесом в границах экономической выгоды. К концу XIX — началу XX века обострение противоречий рыночной экономики и вопиющие формы проявления власти монополистического капитала вызвали оппозиционную волну в экономической науке в противовес теории экономического либерализма. Наряду с этим выдвинулась проблема рабочего и социального законодательства, демократизации экономики и общественной жизни.

В политэкономии возникла оппозиция традиционной экономической философии и рыночным неоклассическим концепциям, связанная с усилением роли государства в регулировании экономики. Институционалисты (Т. Веблен, Торстейн, Дж. Коммонс, У. Митчелл) противопоставили неоклассической рыночной теории, где рынок предстает как универсальный и нейтральный механизм распределения ограниченных экономических ресурсов между альтернативными возможностями их использования, свои исследования рыночного механизма как социального института, характер функционирования которого отражает особенности экономической системы и который сам претерпевает изменения в ходе эволюции общества [2, с. 56]. В качестве основных институтов экономисты институционального течения определяли, во-первых, сам рыночный механизм, его специфику на определенном этапе развития общества и степень эффективности с точки зрения «общественного интереса»; во-вторых, крупную корпорацию как ключевое

Цифровая трансформация — что это? Зачем она бизнесу? Арсений Тарасов, Ник Спирин #цифровизация

звено экономической системы; в-третьих, государство с его социально-экономическими функциями. Государство предстало как важнейший элемент институциональной системы [3, с. 35].

На практике концепция государственного регулирования экономики нашла свое воплощение в программе «Нового курса» Ф. Рузвельта. Программа была разработана как ответ государства на последствия Великой депрессии в США в начале 30-х годов.

На государственном уровне были заложены основы современного положения бизнеса в обществе, понимания его роли, гражданской ответственности и взаимоотношения с государством и обществом. Важным шагом на пути формирования новых принципов взаимоотношения бизнеса, государства и общества было принятие законов о прогрессивном подоходном налоге и социальном страховании. Прогрессивный подоходный налог был принят с формулировкой, что произведенное богатство в настоящее время не является продуктом труда одного человека, и прогрессивная ставка налогообложения позволит перераспределить доходы между всеми участниками производственных отношений. Социальное страхование предполагало выплату пенсий по старости и социальных пособий, установление минимальной заработной платы, часов труда и отдыха [4, с. 2]. Принятые государством меры нанесли мощный удар по власти олигархов и монополий, заложили основы будущего процветания Америки, предоставив всем гражданам страны равноправный доступ к национальному богатству, на практике реализовав принцип социальной справедливости.

В середине XX века стало актуальным удовлетворение не только материальных потребностей, но и потребностей в безопасной жизнедеятельности, социальных гарантиях, устойчивых рынках труда и капитала. Согласно Т. Парсонсу, общество как система не может устойчиво функционировать, если в способе ее социального бытия не предусмотрено решение определенных основополагающих проблем [5, с. 72].

Одним из условий сохранения параметров системы является внутреннее единство системы, которое должно обеспечиваться посредством усвоения элементами системы ее норм. Особенно в сохранении устойчивого динамического равновесия заинтересовано бизнес-сообщество и субъекты бизнеса.

Компании осознали важность поддержания социальной стабильности для собственного развития внутри страны, а с формированием мировой экономической системы — и во всем мире. Поэтому к основной функции социального института бизнеса — осуществление хозяйственной деятельности, выпуск товаров и услуг добавилась еще одна -поддержание стабильности и устойчивости системы.

В этом случае результатом хозяйственной деятельности становятся не только материальные блага, но и сущностные черты социально-экономического устройства общества, «потребляемые» обществом в целом. Поэтому предприятия должны выделять ресурсы на поддержание стабильности и устойчивости системы.

Таким образом, инвестиционный ресурс распадается на две части: одна часть этого ресурса направляется непосредственно на экономический рост предприятия, а вторая часть — на обеспечение социальной стабильности [6, с. 86]. К середине 50-х годов в США стало очевидно, что в целях успешного экономического развития система взаимоотношений между обществом и бизнесом должна быть интерпретирована как форма некоего социального договора с совокупностью писаных и неписаных правил и положений, регламентирующих поведение бизнес-сообщества. При этом предполагалось, что этот договор будет обладать симметричностью, так как социальное соглашение предполагало ряд обоюдных обязательств компаний и общества [7, с. 61]. С этого времени началось формирование социального института СОБ как системы взаимодействия бизнеса, государства и общества, основанного на формальных и неформальных правилах и договоренностях.

Социализация бизнеса, т.е. включение системы бизнеса в более широкую систему — общество, их взаимосвязь и взаимопроникновение определялась несколькими макроэкономическими тенденциями в XX веке. Одна из них это формирование мировой капиталистической экономики — единой мировой системы, вовлеченной в производство для продажи и обмена с целью получения прибыли, а не для обеспечения благосостояния народа.

Конец XX -начало XXI века характеризуется переходом мировой экономики на постиндустриальную стадию развития (Д. Белл) [8, с. 57], которая определяется высоким уровнем развития науки и технологий. Это означает преобладание не производства, а сферы услуг, особенно информационных (более 40 % национального дохода развитых стран дает производство и использование информационных технологий) [9, с. 102]. В связи с чем сформировался новый ци-вилизационный тип социальной организации — постиндустриальное общество. Если в индустриальном обществе центральными переменными были труд и капитал, то в постиндустриальном обществе в роли таковых выступают информация и знания, которые замещают труд в качестве источника прибавочной стоимости.

Развитие информационных технологий привело к созданию единого мирового информационного пространства. Информация становится инструментом влияния на деятельность любых политических, экономических и общественных институтов и отдельных субъектов. «Знание и интерактивные коммуникации являются основными агентами преобразований не только в сфере собственно производства и обмена, но и в сфере социальных и политических изменений» [10, с. 67].

Другой процесс, характерный для конца XX — начала XXI века, — это глобализация. Глобализация мировой экономики — процесс усиления взаимозависимости экономических агентов до такой степени, когда действия одного из них затрагивают интересы всех других (принимают глобальный характер)

и одновременно оказывают воздействие на процессы и явления в других сферах общества. Бизнес как субъект социальных отношений наиболее оперативно реагирует на все глобальные изменения, находясь в авангарде изменяющихся социальных и экономических процессов, часто являясь их инициатором. В соответствии с процессами глобализации и информатизации мирового сообщества бизнес изменил парадигму своих взаимоотношений со всеми своими целевыми аудиториями, поставив во главу угла эффективные и экономичные коммуникации [11, с. 23].

Исторически соотношение частнокапиталистических и общественных интересов в деятельности компаний изменялась в сторону большей социализации бизнеса. «Взаимовлияние и взаимопроникновение бизнеса и общества возрастают на каждой более высокой цивилизационной фазе. Это определяет закономерность процесса постепенной социальной трансформации предпринимательства в институт, учитывающий общественные настроения и интересы в самом широком плане. Проблема социализации бизнеса — это проблема цивилизованного предпринимательства» [12, с. 57-68].

Экономическая эффективность лежит в основе успешной бизнес-деятельности. Успешная конкуренция предполагает минимизацию затрат, в том числе расходов на оплату труда и социальные программы.

Однако переход к постиндустриальной стадии (интеллектуализация экономики, НТП, информатизация, а следовательно, возрастание роли фактора труда по отношению к капиталу) заставляет бизнес двигаться в сторону увеличения социальных затрат. Конкурентный механизм в большей степени становится социальным [13, с. 25].

Стратегия социальной ответственности является сутью новой логики действий, охватывающей сферу экономических, социальных и политических отношений. Мировая история в XX веке показала значимость социальной стабильности и преимущество эволюционных преобразований перед революционными. Наиболее дальновидная часть бизнеса и правящей элиты поняла, что возможно регулировать темпы экономического и социального развития, используя потенциальные возможности капитализма и социально ориентированной рыночной экономики. Постепенно начала формироваться «упреждающая стратегия», позволяющая путем компромиссов и социального партнерства избегать острых и опасных для экономического роста и сохранения конкурентоспособности коллизий. «Модель развития общества в XXI веке — это модель, обеспечивающая устойчивое экономическое и политическое развитие, социально ориентированная и социально ответственная. Развитие мира во многом зависит от того, насколько социально ответственны силы, задействованные в главных процессах, происходящих на международной сцене: от глобализации до жизнеобеспечения человека» [13, с. 30].

Переход к социальной модели поведения бизнеса обусловлен не только экономическими процессами и осознанием экономической целесообразности. Развитие социума привело к тому, что он стал активным существенным фактором трансформации бизнеса. Однако ведущую роль в повышении социальной активности бизнеса играет государство.

Опыт экономического и социального развития индустриальных стран свидетельствует, что рыночная экономика принципиально не может существовать в чистом виде. Государство призвано формировать социально справедливые и взаимно ответственные отношения между всеми субъектами бизнеса как внутри деловой среды, так и за ее пределами. «Государство и бизнес являются самыми могущественными институтами индустриального и постиндустриального общества. В силу совокупности многообразных факторов в сложной сбалансированной системе интересов и взаимоотношений между государством и бизнесом действует своеобразная система сдержек и противовесов, которая не позволяет устанавливать единоличный контроль над обществом» [14, с. 527]. Концепция социальной ответственности бизнеса как раз и возникла как закономерное решение противостояния бизнеса и государства.

1. Слюсарянский М.А. Обобществление труда и социализация собственности // Современное российское общество: проблемы труда, социальной политики и образ жизни: сб. науч. ст. — Пермь: Изд-во Перм. гос. техн. ун-та, 2009. — С. 42-49.

Источник: uchimsya.com

Социализация бизнеса как необходимое условие эффективного развития экономики

В развитых странах корпоративная социальная ответственность является необходимым и обязательным условием осуществления бизнеса, в то время как в России она только начинает внедряться. Для стимулирования этого процесса необходима система мер со стороны государства, направленная на расширение круга участников социальной ответственности бизнеса.

социальная ответственность, корпорации, социальные инвестиции, бизнес-сообщество, социализация бизнеса, социальный результат, социальные функции

Цитировать публикацию:

Любинин В.А. Социализация бизнеса как необходимое условие эффективного развития экономики // Российское предпринимательство. – 2010. – Том 11. – № 5. – С. 126-130.

Lyubinin, V.A. (2010) Socialization of Business as a Necessary Condition for Effective Development of Economy. Rossiyskoe predprinimatelstvo, 11(5), 126-130. (in Russian)

Публикация научных статей по экономике в журналах РИНЦ, ВАК (высокий импакт-фактор). Срок публикации — от 1 месяца.

creativeconomy.ru Москва + 7 495 648 6241

Источник: creativeconomy.ru

Процессы социализации бизнеса это

Статья посвящена теме, остающейся во внимании современных представителей науки и практики предпринимательства, – роли российского бизнеса в достижении устойчивого экономического роста посредством формирования стратегий социально ответственного поведения, внедрения механизмов и инструментов для реализации социальных инициатив. В статье представлено обоснование процесса социализации предпринимательства, дуализм которого проявляется как в понимании не только финансовых, но и социальных выгод своего ответственного поведения (социальная ответственность бизнеса), так и в трансформации самой сущности предпринимательства как особого общественного института (социальное предпринимательство). Обосновано наличие трехстороннего субъектного взаимодействия на основе взаимной ответственности субъектов перед гражданским обществом, что актуализирует проблему поиска инструментов для развития предпринимательской среды в условиях социализации экономики. Сделан вывод о разделении полномочий между государством и бизнесом при решении практических социальных задач посредством нахождения баланса интересов, при котором усиливается взаимное проникновение субъектов в деятельность друг друга, неизбежно перераспределяя сферы ответственности за социально-экономическое развитие страны. Представленные положения статьи и выводы обусловили возможность применения системного подхода к осмыслению концептуализации процесса становления и развития социализированных форм предпринимательства в современной России.

социально-ориентированная рыночная экономика

экономика предпринимательства

предпринимательская среда

социальное предпринимательство

субъектное взаимодействие

1. Макаревич А.Н. Сфера социально значимых услуг: «борьба» терминологий // Казанская наука. 2012. № 10. С. 97–100.

2. Киварина М.В. Социализация предпринимательства как фактор устойчивого экономического роста // Вестник Института экономики и управления Новгородского государственного университета им. Ярослава Мудрого. 2017. № 2 (24). С. 44–51.

3. Такмашева И.В., Айварова Н.Г. Портрет социального предпринимателя Югры: ключевые особенности и ценностные ориентации // Управление экономическими системами: электронный научный журнал. 2019. № 1 (119). [Электронный ресурс]. URL: http://uecs.ru/uecs-119-12019/item/5373-2019-01-30-09-05-05 (дата обращения: 15.07.2020).

4. Пахомова О.А., Дубровина О.А. Системный подход к управлению социальной сферой региона // Экономика и предпринимательство. 2017. № 8–1 (85–1). С. 352–356.

5. Рубцова М.В., Павенков В.Г. Теоретическое исследование управляемости: социологический подход. СПб.: Санкт-Петербургский гос. ун-т водных коммуникаций, 2009. 371 с.

6. Чжан Л. Теоретические аспекты исследования предпринимательской деятельности // Глобальная экономика в XXI веке: роль биотехнологий и цифровых технологий: сборник научных статей по итогам работы круглого стола с международным участием. 2020. С. 133–135.

Современная экономика России находится под воздействием серьезных институциональных изменений, императивом которых явилось становление и развитие социально ориентированной рыночной экономики. Значительной трансформации подверглась социальная сфера, детерминированная тенденцией перехода государства от традиционной практики выполнения фиксированных, законодательно регламентированных социальных обязательств к производству качественных и дифференцированных социально значимых благ [1, с. 98], позволяя в полной мере реализовывать механизмы максимизации благосостояния всех членов общества. В результате происходит разделение функций государства (власти) по предоставлению социальных благ на традиционные, упомянутые выше, и современные. Современные функции ориентированы на развитие и повышение эффективности социальной сферы, тесно связаны с процессом нивелирования «провалов» государства, предопределившего изменение характера взаимодействия власти и предпринимательства в сфере социально значимых благ, где ранее присутствие предпринимательского сектора (бизнеса) вообще не представлялось возможным.

Российская социально-экономическая реальность перераспределения сфер ответственности посредством расширения круга субъектов социальной политики и возрастания роли бизнеса в решении социально значимых проблем актуализировала необходимость научного толкования предпринимательства в его корреляции с обществом и теоретико-методологического обоснования его взаимодействия с властью.

Цель исследования заключается в концептуализации становления и развития социализированных форм предпринимательства как института социальной политики в условиях содержательной трансформации функций экономических субъектов за социально-экономическое развитие страны.

Материалы и методы исследования

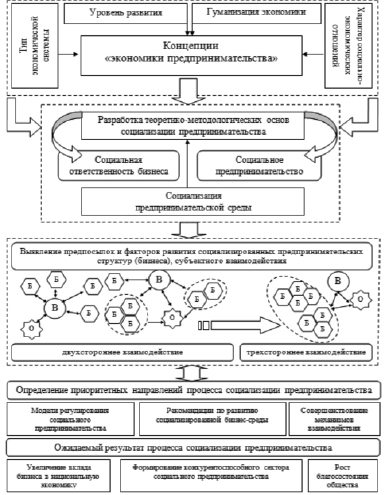

Тематика данной статьи обусловлена выявлением как перспектив, так и сдерживающих факторов развития социальной направленности деятельности бизнеса. Решение заявленной проблематики, несомненно, требует наличия всестороннего и комплексного понимания процесса разработки научно обоснованных критериев и подходов к социализации предпринимательства в современной России в рамках ее концептуализации. Представленная автором концепция позволяет взаимоувязать «экономику предпринимательства», соответствующую уровню развития и гуманизации экономики с теоретико-методологическими основами социализации современного предпринимательства; потенциал развития социализированных бизнес-структур и эффективность их взаимодействия с государством и обществом с практическими результатами партнерских взаимоотношений хозяйствующих субъектов и исследованиями социализированной предпринимательской среды. Подобное переплетение теоретических и практических плоскостей позволяет обеспечить соблюдение принципа научности при выработке концептуального понимания процесса социализации предпринимательства с требованием ее практической приемлемости для хозяйствующих субъектов. Теоретическое обоснование и аргументация выводов данной статьи основаны на положениях позитивного экономического анализа с использованием приемов логико-структурного, сравнительного, а также качественного анализа.

Результаты исследования и их обсуждение

Необходимость применения бизнес-подхода для решения общественно значимых проблем в настоящее время очевидна, так как перед социумом стоят серьезные задачи по регулированию как мировых процессов, имеющих глобальный характер и последствия, так и внутриобщественных.

Бизнес в России имеет глубокие корни своего участия в социальных процессах – от благотворительности и меценатства до корпоративного гражданства. На сегодняшний день вклад предпринимательства в социальную сферу неизбежен и проявляется по-разному. Так, с одной стороны, любое «социальное проявление» неизбежно приводит к сверхзатратам, обуславливая снижение финансового результата, а также многих финансово-экономических показателей деятельности, с другой – ни один предприниматель сегодня не может функционировать, абстрагируясь от общества, в возможностях которого как поддержать бизнес, так и, напротив, лишить его возможности стабильно функционировать. Принимая во внимание этот факт, одна часть компаний становится все более ответственной, по своей воле возлагая на себя социальные обязательства, например, по максимальному снижению негативных последствий функционирования в сфере экономики или экологии. Другая часть формирует своего рода бизнес-сообщество как совокупность социализированных бизнес-структур по интересам – социальным ориентирам, не уступающих по своему экономическому и инновационному потенциалу западным аналогам [2, с. 44–45].

Проблема разработки концепции процесса социализации предпринимательства актуализируется целым рядом факторов. Во-первых, объективным процессом перехода российского общества на инновационный вектор развития в условиях становления социально ориентированной рыночной экономики. Во-вторых, настоящей ролью социализированных бизнес-структур как важнейших субъектов не только экономических и экологических, но и социально-культурных трансформаций в обществе. В-третьих, недостатком глубины теоретико-методологических и практических исследований проблем социализации бизнеса применительно к российской действительности и ее отдельным сферам, например, таким как теоретическое осмысление потенциала социальной ответственности бизнеса и социального предпринимательства, а также ресурсов для его наращивания.

На основании вышеизложенного автором представлена концептуализация процесса социализации предпринимательства, выделены сферы его формирования и основные направления реализации в современных российских условиях (рисунок).

Концептуальное понимание процесса социализации предпринимательства

Основные ключевые положения концепции, вынесенные автором на обсуждение:

1. Каждому типу экономической системы соответствует свой тип предпринимательства и формы его взаимодействия с другими экономическими акторами, находящие свое отражение в концепциях «экономики предпринимательства». В свою очередь, «экономика предпринимательства» трансформируется вместе с уровнем развития общества и присущим ему характером социально-экономических отношений. В связи с этим разработка теоретико-методологических основ социализации предпринимательства базируется на различных методологических подходах, а также способах исследования категории «предпринимательство», обусловленных многогранностью трактовки предпринимательской деятельности за рамками традиционного набора апробированных методов изучения. Социализация предпринимательства становится гетерогенной областью, имеющей отличные от общепринятой экономической деятельности характеристики.

2. Социализация предпринимательства в современной России развивается одновременно по двум направлениям. С одной стороны, усиливается ответственность бизнеса за осуществляемую предпринимательскую деятельность, с другой стороны, развивается особая форма бизнеса – социальное предпринимательство. Социальному предпринимательству свойственна специфика, обусловленная общественной природой становления и функционирования преимущественно третичного сектора экономики и предопределяющая различия характера его деятельности от других субъектов предпринимательства. Подобное своеобразие предопределяет и задает особые детерминанты, которые не только оказывают влияние на перспективное видение процесса развития самого социального предпринимательства, но и задают «правила игры», нетипичные условия и факторы формирования социализированной бизнес-среды.

3. Одной из категорий социально ориентированного общества является трехстороннее взаимодействие экономических субъектов (субъектное взаимодействие), которое достигается посредством согласования интересов и доверия участников социально-экономических отношений в условиях их взаимной ответственности перед общественностью. Таким образом, процесс социализации отечественной экономики сопровождается трансформацией функций (задач) государственного регулирования при максимально возможном соблюдении баланса интересов в процессе построения механизма партнерского трехстороннего взаимодействия общества, экономических акторов и государства, усиливающего их взаимное проникновение в деятельность друг друга, неизбежно перераспределяя сферы ответственности за социально-экономическое развитие страны и образуя социально ориентированный вектор ее развития.

4. Обоснована взаимозависимость между идентификацией трансформаций, имеющих место в осуществлении предпринимателями своей деятельности в новых условиях социализированной среды на начальном этапе реализации концепции и этапом определения приоритетных направлений реализации концепции, ее ожидаемых результатов. Данное обусловлено необходимостью корректировки (преобразований) направлений развития концепции в соответствии со сложившимися условиями или выявленными обстоятельствами, а именно – при появлении негативных тенденций или воздействий процесса социализации бизнес-среды.

Авторская концепция не рассматривается как нечто заданное и единственно возможное. Автором допускается существование альтернативных инструментов развития предпринимательской среды в условиях социализации экономики, выбор которых может быть обусловлен различными микро- и макроэкономическими факторами: финансовым состоянием субъектов предпринимательства, их ресурсным потенциалом, системой внутрикорпоративного управления, условиями внешнего регулирования и так далее. Представленная концепция имеет стратегическую цель – формирование целостного понимания и системного видения перспектив развития предпринимательской деятельности в условиях социализации экономики (коэволюционный процесс).

Основные предпосылки и факторы развития социализированных предпринимательских структур можно условно объединить в две группы:

1. Предпосылки и факторы позитивного влияния: усиление внимания государства к процессам социализации предпринимательства; совершенствование социальной инфраструктуры; повышение уровня и качества жизни населения; появление у бизнеса дополнительных ресурсов в результате синергетического эффекта от субъектного взаимодействия.

2. Предпосылки и факторы негативного влияния: глобальные процессы в мировой экономике и как одно из следствий – формирование крупных интегрированных структур во всех сферах предпринимательской деятельности, в том числе с целью захвата рынка; стремительное развитие сетевых форм организации бизнеса; ограниченный выбор сфер предпринимательской деятельности, в которых бизнес с высокой степенью эффективности способен проявить свою социальную ответственность.

Одним из инструментов реализации концепции социализации предпринимательства является модель регулирования социального предпринимательства, многогранность термина которого объясняется принадлежностью ко множеству сфер общественной жизни и выражается в различных формах социальной активности [3]. Представляя собой специфическое социально-экономическое явление, социальное предпринимательство осуществляется в условиях социума, регламентируется действующими в обществе нормативно-правовыми положениями, подчиняется действию общих для всех хозяйствующих субъектов экономических законов. Это означает, что социальное предпринимательство как таковое не свободно от общества, а функционирует во взаимосвязи и взаимозависимости с ним, подвержено как управлению, так и регулированию [4, с. 354].

Под регулированием понимается процесс целенаправленного воздействия на хозяйствующий субъект с целью достижения запланированного социального эффекта, осуществляемый органами управления, под которыми в широком смысле слова понимаются как государственные органы исполнительной власти различных уровней, так и представители менеджмента – непосредственные руководители социально ориентированных предприятий. Подобное разнообразие состава участников процесса регулирования социального предпринимательства объективно обуславливает различия в стоящих перед ними целях и ожидаемых результатах [5, с. 87]. Так, например, органами власти перед предпринимателем ставятся многоплановые микро- и макроэкономические задачи: от развития предприятия как такового до обеспечения роста доходов бюджетов всех уровней, развития экономической и социальной инфраструктуры, повышения качества жизни населения, снижения социальной напряженности на рынке труда и т.п. Управляющее воздействие государственных органов власти на хозяйствующий субъект социального предпринимательства направлено на формирование нормативно-правовой базы, позволяющей успешно развиваться и иметь положительную динамику работы, сопровождаться устойчивым ростом финансовых результатов, повышением уровня конкурентоспособности производимой продукции, расширением занимаемого сегмента рынка [6, с. 134]. Кроме того, из внимания исследователей не исключается управляющее самовоздействие, под которым понимается реализация собственной предпринимательской инициативы.

Объективная необходимость разработки концепции социализации предпринимательства диктуется общей логикой перехода к социально-ориентированной модели российской экономики. Кроме того, рост предпринимательской активности всех хозяйствующих субъектов, который наблюдается в России в последнее десятилетие, демонстрирует возникновение благоприятных условий для развития всего предпринимательского сектора с учетом потребностей формирующегося гражданского общества. В результате, с одной стороны, актуализируется проблема соответствия качественных и социально-этических параметров деятельности бизнеса реалиям социальной среды, с другой – поиска механизмов и инструментов вовлечения предпринимательства в систему социально-экономических отношений и разделения с государством ответственности за состояние сферы социальных услуг, за благополучие общества и его безопасность. В результате неизбежно различие интересов участников данного процесса и поиск путей обеспечения их сбалансированности.

Совокупный научный потенциал исследований и прикладных разработок обеспечил достаточно глубокую проработанность проблематики социализации современной российской экономики, а также высокий теоретико-методологический уровень изучения тенденций формирования социальной ответственности бизнеса. Однако следует отметить, что нынешняя экономическая наука занимается в основном проблемами рынка в традиционном его понимании, когда в центре исследования находятся рыночные отношения сами по себе, а получившая широкое распространение государственная активность все еще относится к разряду экстернальных, внешних воздействий, учитываемых в виде некоторых допущений к анализу исследуемых явлений. Помимо этого, современные механизмы взаимодействия государства с экономическими акторами, построенные в двустороннем формате, исключают из процесса партнерских отношений общества как непосредственного участника данного процесса. В связи с этим необходима разработка концептуального понимания организации и развития трехстороннего взаимодействия властных, предпринимательских структур и общества в сфере решения социально значимых задач на принципах стратегического партнерства. Данный подход требует формирования новых моделей, инструментов и методик согласования интересов власти, бизнеса и общества, что, по мнению автора, позволит активизировать деловую активность бизнеса, обеспечить повышение эффективности использования государственных бюджетных ресурсов, послужит стимулом экономического роста страны и повышения благосостояния общества.

Источник: fundamental-research.ru