Классификатор типовых процессов от APQC (American Productivity Quality Center, Американский центр производительности и качества или просто APQC.

На сайте организации (https://www.apqc.org) приводится изречение её основателя, Джексона Грейсона, которое можно трактовать как миссию APQC:

Улучшение производительности и качества – это гонка без финиша. Будущее Вашей организации будет определяться тем, насколько хорошо и насколько быстро вы учитесь, адаптируетесь и совершенствуетесь

Классификаторов типовых бизнес-процессов у APQC несколько. Основным является универсальный кросс-индустриальный классификатор типовых процессов, помимо него существуют специализированные, индустриальные классификаторы, отражающие специфику той или иной отрасли:

- Aerospace

- Automotiv,

- Broadcasting/Radio/TV/Cable/Medi,

- Consumer Products/Packaged Good,

- Energy and Utilit,

- Financial Services/Bankin,

- Petroleum/Oil/Ga,

- Pharmaceutica,

- Telecommunication

Что особенно важно для русскоязычной аудитории, текущая версия универсального классификатора типовых процессов (7.0.5 от 21.04.2017) переведена на русский язык.

Со структурной точки зрения, классификатор представляет собой пятиуровневую иерархию бизнес-процессов. Каждому процессу присвоен код, по которому можно понять, на каком уровне находится этот бизнес процесс. Например, процесс 13.2.3.2.5 «Разработка принципов премирования и поощрения» находится на самом низшем, пятом, уровне, а процесс 13.0 «Развитие и управление компетенциями предприятия» находится на высшем, первом уровне.

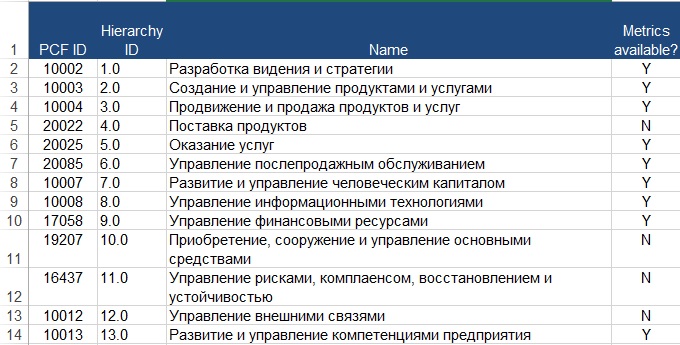

На верхнем уровне классификатор типовых процессов представляет собой 13 бизнес-процессов:

По количеству бизнес-процессов верхнего уровня, зачастую этот классификатор называют «Тринадцати процессная модель».

Как видно, перевод выполнен не полностью и заголовки остались на английском, но главное, что названия бизнес-процессов на русский язык переведены.

Помимо иерархического кода (Hierarchy ID), у каждого бизнес-процесса есть также уникальный код, не связанный с иерархией (PCF ID).

Обратите внимание, что для некоторых процессов, классификатор типовых процессов включает в себя метрики. Это важно, поскольку позволяет осуществлять бенчмаркинг одного и того же процесса между разными предприятиями.

Например, для процесса 1.0 «Разработка видения и стратегии» предусмотрены две метрики:

- 101337 «Количество новых бизнесов, запущенных на протяжении последних трёх отчётных периодов в соотношении к 1$ миллиарду выручки»

- 101339 «Количество новых бизнесов, запущенных на протяжении последних трёх отчётных периодов в соотношении к 100$ миллионам затрат на НИОКР»

Общее количество процессов на всех пяти уровнях составляет 1621 (!).

Для примера, я приведу группу процессов 1.0 «Разработка видения и стратегии» полностью:

10002 1.0 Разработка видения и стратегии Y

17040 1.1 Определение концепции и долгосрочных перспектив бизнеса N

10017 1.1.1 Оценка внешней среды Y

19945 1.1.1.1 Определение конкурентов N

10021 1.1.1.2 Анализ и оценка конкурентов N

10022 1.1.1.3 Определение экономических тенденций N

10023 1.1.1.4 Определение политического и нормативно-правового окружения N

10024 1.1.1.5 Оценка технологических инноваций N

10025 1.1.1.6 Анализ демографической ситуации N

10026 1.1.1.7 Определение производственного процесса N

10027 1.1.1.8 Определение влияния на экологию N

16790 1.1.1.9 Определение возможностей защиты и охраны интеллектуальной собственности N

16791 1.1.1.10 Оценка возможностей приобретения интеллектуальной собственности N

10018 1.1.2 Исследование рынка и выявление потребностей и пожеланий клиентов N

10028 1.1.2.1 Проведение качественного/количественного исследования и оценки N

19946 1.1.2.2 Фиксирование потребностей и пожеланий клиентов N

19947 1.1.2.3 Оценка потребностей и пожеланий клиентов N

10019 1.1.3 Оценка внутреннего окружения N

10030 1.1.3.1 Анализ характеристик предприятия N

19948 1.1.3.2 Анализ организации работы на предприятии N

10031 1.1.3.3 Описание базового состояния текущих процессов N

10032 1.1.3.4 Анализ систем и технологий N

10033 1.1.3.5 Анализ финансового состояния N

10034 1.1.3.6 Определение ключевых компетенций N

10020 1.1.4 Отслеживание спецификаций на сырье и материалы N

19949 1.1.4.1 Формулирование стратегического видения N

10035 1.1.4.2 Приведение заинтересованных сторон в соответствие со стратегическим видением N

10036 1.1.4.3 Информирование заинтересованных сторон о стратегическом видении N

16792 1.1.5 Проведение возможной реструктуризации организации N

16793 1.1.5.1 Определение возможностей для реструктуризации N

16794 1.1.5.2 Проведение комплексной оценки предприятия N

16795 1.1.5.3 Проведение анализа вариантов сделки N

16796 1.1.5.3.1 Оценка параметров приобретения N

16797 1.1.5.3.2 Оценка параметров слияния N

16798 1.1.5.3.3 Оценка параметров разделения N

16799 1.1.5.3.4 Оценка параметров отчуждения активов N

10015 1.2 Разработка стратегии предприятия N

10037 1.2.1 Разработка миссии организации N

10044 1.2.1.1 Расчёт и оптимизация плана отправки для точки доставки N

10045 1.2.1.2 Формулирование миссии N

10046 1.2.1.3 Расчёт и оптимизация планов загрузки для точки доставки N

10038 1.2.2 Определение и оценка вариантов стратегии достижения целей N

10047 1.2.2.1 Определение вариантов стратегии N

10048 1.2.2.2 Оценка и анализ последствий каждого варианта N

13289 1.2.2.2.1 Определение влияния на ключевые элементы операционной бизнес-модели, требующие изменения N

13290 1.2.2.2.2 Определение влияния на ключевые аспекты технологии N

16800 1.2.2.3 Разработка стратегии работы с корпоративными клиентами N

16801 1.2.2.3.1 Разработка стратегии услуга-как-продукт N

16802 1.2.2.4 Разработка стратегии работы с частными лицами N

16803 1.2.2.5 Разработка стратегии партнёрства или создания альянсов N

16805 1.2.2.6 Разработка стратегии слияния/разделения/приобретения/выхода N

16806 1.2.2.7 Разработка стратегии инновации N

14189 1.2.2.8 Разработка стратегии устойчивого развития N

19950 1.2.2.9 Разработка стратегии глобальной поддержки N

19951 1.2.2.10 Разработка стратегии использования единого центра услуг N

14197 1.2.2.11 Разработка стратегии бережливого производства/непрерывного улучшения N

19952 1.2.2.12 Разработка стратегии и методики инноваций N

10039 1.2.3 Выбор долгосрочной стратегии N

10040 1.2.4 Разработка стратегии поиска поставщиков N

10041 1.2.5 Создание организационной структуры N

10049 1.2.5.1 Оценка широты и глубины организационной структуры N

10050 1.2.5.2 Сопоставление специфичных ролей и анализ добавленной стоимости N

10051 1.2.5.3 Разработка диаграмм активности ролей для оценки переходных процессов N

10052 1.2.5.4 Организация семинаров по изменению организации N

10053 1.2.5.5 Составление плана отношений между организационными единицами N

10054 1.2.5.6 Взаимодействие с поставщиками по определению возможностей снабженческого характера N

10055 1.2.5.7 Оценка влияния допустимых альтернатив на предприятие N

10056 1.2.5.8 Переход к новой организации N

10042 1.2.6 Разработка и постановка целей организации N

19953 1.2.6.1 Определение целей организации N

19954 1.2.6.2 Фиксирование базовых значений показателей N

19955 1.2.6.3 Мониторинг достижения целей N

10043 1.2.7 Обработка/рассмотрение заявок N

19956 1.2.7.1 Анализ бизнес-подразделений стратегии N

19957 1.2.7.2 Определение ключевых компетенций каждого подразделения N

19958 1.2.7.3 Размещение/распределение заказов N

19959 1.2.8 Разработка стратегии клиентского опыта N

19960 1.2.8.1 Оценка клиентского опыта N

19961 1.2.8.1.1 Исследование/разрешение конфликтов N

19962 1.2.8.1.2 Оценка клиентского опыта в точках взаимодействия N

19963 1.2.8.1.3 Мониторинг/управление информацией о поставщиках N

19964 1.2.8.2 Подготовка/анализ закупок и качества работы поставщиков N

16612 1.2.8.2.1 Формулирование и управление профилями потенциальных клиентов N

19965 1.2.8.2.2 Создание карты взаимодействия с клиентом N

19966 1.2.8.2.3 Формулирование единого взгляда на клиента со стороны организации N

19967 1.2.8.2.4 Определение видения клиентского опыта N

19968 1.2.8.2.5 Проверка на реальных клиентах N

19969 1.2.8.2.6 Приведение клиентского опыта в соответствие с ценностями бренда и стратегией организации N

19970 1.2.8.2.7 Разработка стратегии контента N

19971 1.2.8.3 Планирование структур, отвечающих за взаимодействие с клиентом N

19972 1.2.8.3.1 Определение необходимых компетенций N

19973 1.2.8.3.2 Определение влияния на функциональные процессы N

19974 1.2.8.4 Разработка плана мероприятий по развитию и реализации компетенций, необходимых для поддержки клиентского опыта N

18916 1.2.9 Доведение стратегий внутри и вне организации N

10016 1.3 Реализация и измерение хода реализации стратегических инициатив N

10057 1.3.1 Разработка стратегических инициатив N

19975 1.3.1.1 Определение стратегических приоритетов N

19976 1.3.1.2 Разработка стратегических инициатив, основанных на ценностях бизнеса/клиентов N

19977 1.3.1.3 Обсуждение с заинтересованными лицами N

10058 1.3.2 Оценка стратегических инициатив N

19978 1.3.2.1 Определение ценности каждого стратегического приоритета для организации N

19979 1.3.2.2 Определение ценности каждого стратегического приоритета для клиентов N

10059 1.3.3 Выбор стратегических инициатив N

19980 1.3.3.1 Расстановка приоритетов стратегических инициатив N

19981 1.3.3.2 Доведение стратегических инициатив до подразделений и заинтересованных сторон N

10060 1.3.4 Разработка мер на высоком уровне N

19982 1.3.4.1 Выявление факторов, влияющих на стоимость предприятия N

19983 1.3.4.2 Фиксирование базовых значений факторов, влияющих на стоимость предприятия N

19984 1.3.4.3 Отслеживание изменений относительно базовых значений N

19507 1.3.5 Реализация стратегических инициатив N

Как показал опыт проектов, при соотнесении деятельности реального российского предприятия и данного классификатора зачастую возникают разногласия относительно границ бизнес-процессов и их названий. Но, всё решаемо, с учётом имеющегося опыта, в рамках конструктивного диалога и стремления к непрерывному улучшению производительности и качества.

Референтная модель бизнес-процессов APQC

- ← Зарплаты бизнес-аналитиков и РП (отчёт за 2016 год)

- Архитектура федеральной организации 2.0 (FEAF) →

Подписка на рассылку

Если Вы хотите первыми узнавать о новых статьях и анонсах мероприятий — подписывайтесь на рассылку с сайта!

Онлайн-тренинг «Моделирование бизнес-процессов в BPMN 2.0»

Тренинг состоится в онлайн-формате 22.05.2023 — 25.05.2023 с 14.00 до 17.30 по московскому времени

Популярные тренинги

- Моделирование на BPMN 2.0

- Моделирование в Archimate 3.1

- Управление требованиями в AGILE

- Лучшие методы бизнес-анализа

- Тренинг “Основы AGILE и SCRUM”

Лучшее по стандарту BABOK 3.0

- Бесплатная книга по основам стандарта BABOK 3.0

- BABOK 3.0 Метод “Прототипирование”

- 50 методов BABOK 3.0

- Область знания “Оценка решения” BABOK 3.0. Введение

- Статусы и атрибуты требования в BABOK 3.0

- BABOK 3.0 Метод «Интервью»

- BABOK 3.0 и Sparx Architect

- BABOK 3.0. Метод «Lessons learned»

- BABOK 3.0 Метод “Collaborative Games”

Лучшее по КорпАрхитектуре

- Опубликована новая версия TOGAF 9.2

- Gartner Magic Quadrant for EA Tools 2017

- Отчёт Forrester по корпоративной архитектуре Q2 2017

- Таблица Захмана (Zachman) в Sparx Enterprise Architect 13

- Пример моделирования на Sparx Enterprise Architect 13

- Эволюция фреймворка Захмана (Zachman)

- Архитектура федеральной организации 2.0 (FEAF)

Рубрики

- Бизнес-анализ (23)

- Книги (3)

- Корпоративная архитектура (12)

- Обучение (8)

- Тренинги по бизнес-анализу (3)

Теги

Новое в блоге

- BPMN: что почитать на английском языке 24.03.2023

- BPMN: что почитать на русском языке 23.03.2023

- BPMN: как работает неэксклюзивный шлюз 21.03.2023

- Чем может быть полезен свод знаний BABOK? 22.05.2022

- Сколько заработали аналитики в 2019 году 12.05.2020

- Паттерны требований к программному обеспечению 17.08.2018

- Подход к бизнес-анализу (BABOK V3.0) 15.08.2018

- Опубликована новая версия TOGAF 9.2 23.05.2018

- BABOK 3.0 Метод “Прототипирование” 31.01.2018

- Статусы и атрибуты требования в BABOK 3.0 29.01.2018

Источник: olegburko.ru

Примеры референтных моделей для ИТ-менеджмента

(Control Objectives for Information and Related Technologies) (Задачи управления для информационных и смежных технологий)

Согласно CobiT 5.0 в организации следует четко разграничивать руководство и управление, поскольку две дисциплины включают разные виды деятельности, требуют разных организационных структур и служат разным целям. Разница между руководством и управлением заключается в следующем:

— руководство обеспечивает уверенность в достижении целей предприятия путем сбалансированной оценки потребностей заинтересованных сторон, существующих условий и возможных вариантов; установления направления развития через приоритизацию и принятие решений; постоянного мониторинга соответствия фактической продуктивности и степени выполнения требований установленным направлению и целям предприятия;

Рис. 2.34. Карта бизнес-показателей Frameworx

— управление заключается в планировании, построении, выполнении и отслеживании деятельности в соответствии с направлением, заданным органом руководства, для достижения целей предприятия.

Функции руководства и управления рекомендуется разделить между различными ролями в организации. Согласно СоЫТ 5.0 процессы руководства осуществляет совет директоров. Соответственно, обязанности по управлению выполняют исполнительные директора.

В наглядной модели процессов СоЫТ 5.0 выделяются процессы руководства и процессы управления. На рис. 2.35 приведены основные области руководства и управления.

Рис. 2.35. Ключевые области руководства и управления по СоЫТ 5.0

Желательно, чтобы процессы руководства и управления ИТ покрывали все ключевые области, приведенные на рис. 2.35. Также допускается существование нескольких процессов, решающих одну задачу в одной и той же области.

Достоинство СоЫТ 5.0 заключается в том, что он содержит эталонную модель процессов руководства и управления. В данную модель включены все связанные с ИТ процессы организации. Подчеркивается важность создания единой модели деятельности и общего языка для всех частей организации, которые так или иначе имеют дело с ИТ.

Эталонная модель процессов СоЫТ 5.0 состоит из двух доменов: «Руководство» и «Управление», причем домен «Управление» включает четыре субдомена. Каждый домен и субдомен описывает несколько процессов, которые сгруппированы по принципу области деятельности с точки зрения ИТ на предприятии. Модель процессов включает следующее.

- • Процессы руководства корпоративными ИТ:

- • Обеспечение создания и развития корпоративной системы управления ИТ (EDM01);

- • Обеспечение получения выгоды (EDM02);

- • Обеспечение оптимизации рисков (EDM03);

- • Обеспечение оптимизации ресурсов (EDM04);

- • Обеспечение прозрачности для заинтересованных сторон (EDM05).

- • Процессы управления корпоративными ИТ:

- • координация, планирование и организация:

- — Управление подходом к управлению ИТ (АРО01);

- — Управление стратегией (АРО02);

- — Управление архитектурой предприятия (АРООЗ);

- — Управление инновациями (АРО04);

- — Управление портфелем инвестиций (АРО05);

- — Управление бюджетом и затратами (АРО06);

- — Управление персоналом (АРО07);

- — Управление отношениями (АРО08);

- — Управление соглашениями об услугах (АР009);

- — Управление подрядчиками (АРОЮ);

- — Управление качеством (АРОН);

- — Управление рисками (АР012);

- — Управление безопасностью (АР013).

- • Разработка, приобретение и внедрение:

- — Управление программами и проектами (BAI01);

- — Управление выявлением требований (BAI02);

- — Управление выбором и внедрением решений (ВАЮЗ);

- — Управление доступностью и мощностью (BAI04);

- — Управление обеспечением организационных изменений (BAI05);

- — Управление изменениями (BAI06);

- — Управление передачей и приемкой изменений (BAI07);

- — Управление знаниями (BAI08);

- — Управление активами (BAI09);

- — Управление конфигурациями (BAI010).

Таким образом, эталонная модель содержит 37 процессов руководства и управления корпоративными ИТ. Подробное описание каждого процесса приводится в публикации CobiT 5.0: Процессная модель. На рис. 2.36 представлено схематическое отражение процессов руководства и управления, перечисленных ранее.

Рис. 2.36. Эталонная модель процессов СоЫТ 5.0

Выделяют семь фаз жизненного цикла внедрения СоЫТ 5.0, приведенных на рис. 2.37.

Рис. 2.37. Семь фаз жизненного цикла внедрения СоЫТ 5.0:

- • — управление программой (внешнее кольцо);

- • — обеспечение изменений (среднее кольцо);

® — цикл постоянного совершенствования (внутреннее кольцо)

Более подробное описание этапов приведено далее.

Этап 1 начинается с осознания и утверждения потребности внедрения или инициативы по совершенствованию. Здесь выявляются болевые точки и события-триггеры, а на уровне высших руководителей организации стимулируется желание перемен.

Этап 2 направлен на определение охвата внедрения или инициативы по совершенствованию, путем использования таблиц соответствия целей предприятия, ИТ-целей и ИТ-процессов СоЫТ 5.0, а также с помощью анализа рисков. Высокоуровневая диагностика тоже может способствовать определению охвата и выявлению на высоком уровне областей, на которых нужно сосредоточиться. Оценка текущего состояния помогает выявить трудности и недостатки путем оценки способностей (возможностей) процессов. Крупномасштабные инициативы должны быть разбиты на несколько итераций. Инициатива длительностью более шести месяцев рискует потерять импульс, фокусировку, сторонников.

Этап 3 включает задание целей совершенствования. Производится подробный анализ с использованием рекомендаций СоЫТ 5.0 для выявления отклонений и возможных решений. Предпочтение рекомендуется отдавать более простым в реализации инициативам, которые способны принести наибольшую выгоду.

Этап 4 подразумевает планирование практических решений. Разрабатывается план изменений для внедрения. Выявляются и отслеживаются полезные результаты проекта.

Этап 5 включает внедрение предложенных решений в повседневную практику. При помощи целей и метрик создается система измерений и начинается измерение производительности и соответствия целям.

Этап 6 охватывает обеспечение устойчивой работы новых или измененных процессов, а также обеспечение получения ожидаемых выгод.

Этап 7 включает оценку успешности инициативы в целом и выявление дальнейших требований к руководству и управлению ИТ.

Источник: studme.org

Референтная модель

5 марта 2012

руководитель проектов, Фирма «1С»

Процессы ускорения и глобализации, которыми сейчас охвачен весь мир, накладывают жесткие ограничения на длительность проектов по внедрению инноваций в деятельность предприятий. Поэтому любые средства, сокращающие сроки проведения таких проектов и время участия в них профессиональных консультантов и других специалистов, приносят очевидную выгоду. Одним из таких средств является референтная модель крупного торгово-промышленного предприятия (холдинга).

Необходимым условием успешного внедрения любых изменений на предприятии является заинтересованность в изменениях представителей его собственников, руководителей или высшего менеджмента. Для внедрения инноваций, в том числе для проведения комплексной автоматизации, заказчик (заинтересованное лицо), как правило, приглашает внешних консультантов.

Решая задачи по перестройке и оптимизации процессов, перепроектированию функциональной структуры или внедрению системы автоматизации, консультант исследует деятельность предприятия и строит наглядные модели его работы «как есть», а после проведения анализа и оптимизации — модель «как должно быть». В зависимости от поставленных задач, собственник должен получить от консультанта список текущих проблем на предприятии, видение будущего оптимального состояния предприятия, к которому его нужно привести, список и план внедрения изменений в деятельность предприятия, требования к техническому и программному обеспечению и другие решения. Смотрите также, как описать бизнес-процесс (примеры).

Существенно упростить и ускорить получение результатов, а, значит, сократить сроки и свое участие в проекте консультанту позволяет использование референтной модели.

Что такое референтная модель?

Референтная модель — концептуальная модель, формализующая рекомендованные практики ведения бизнеса в определенной области.

Отличительными признаками референтной модели являются:

- отражение наилучших практик ведения бизнеса;

- универсальность применения (референтная модель представляет не отдельное предприятие, а класс предприятий);

- возможность повторного использования.

Референтная модель является подвидом концептуальной модели, отражает основные характеристики определенного класса предприятий, может быть использована для проектирования множества информационных систем и включает как минимум:

- функциональную структуру;

- объектную модель предметной области;

- процессную модель;

- функциональную модель;

- набор потенциальных точек контроля;

- набор операционных показателей деятельности предприятия.

Кому это нужно?

Одной из основных задач, для решения которых принято приглашать консультантов (специалистов-аналитиков), является реинжиниринг или оптимизация бизнес-процессов. Решение это состоит обычно из построения модели процессов (процессной модели) на предприятии в состоянии «как есть», ее анализа и перепроектирования к состоянию «как надо».

Сложность построения процессной модели «как есть» определяется уровнем ее детализации и действиями, необходимыми для построения с заданной точностью.

Существенный объем работ возникает при пооперационной детализации процессов. Однако для решения многих задач такой объем детализации является избыточным. Иногда достаточно было бы использовать процессную модель, детализированную до уровня подпроцессов или блоков операций. К сожалению, точное построение процессной модели с таким уровнем детализации невозможно без предварительного построения пооперационной модели, поскольку для ее построения применяется операция свертки процесса по определенным критериям.

Здесь на помощь консультанту может прийти

Референтная процессная модель — модель, которая уже однажды была детализирована до операций и затем была свернута до уровня подпроцессов и блоков операций.

Так как референтная модель отражает основные характеристики определенного класса предприятий, референтная процессная модель блочного уровня детализации содержит максимально полное описание деятельности этих предприятий. Отличия в деятельности конкретного предприятия того же класса от референтной модели, с точки зрения их существенности, следует ожидать только на уровне необходимости перестановки некоторых блоков операций.

Проектирование модели желаемого состояния процессов «как должно быть» на основании референтной процессной модели позволяет консультанту значительно сократить объем работ по обследованию деятельности предприятия с несущественным, а иногда и полным отсутствием потери их качества и точности.

В случае наличия на предприятии процессных моделей «как есть», консультант может провести анализ различий существующей и референтной процессной модели, что позволяет:

- быстро разработать рекомендации для реинжениринга;

- разработать регламенты работ;

- провести оптимизацию или стандартизацию процессов.

Референтная процессная модель объединяет в себе научно обоснованные и проверенные на практике схемы бизнес-процессов, поэтому с ее помощью могут быть разработаны типовые операционные показатели деятельности для выбранного класса предприятий.

Вместе с тем, при изменении бизнес-процесса предприятия необходимо также изменение его функциональной структуры, поддерживающей этот бизнес-процесс.

При построении процессной модели «как должно быть» консультант параллельно перепроектирует функциональную структуру предприятия. При наличии референтной модели этот процесс может быть сокращен до поиска различий между актуальной и референтной функциональной структурой. Анализируя полученные различия, консультант формирует список рекомендаций по реорганизации текущей функциональной структуры предприятия.

В процессе внедрения разработанных консультантами рекомендаций они должны быть поддержаны не только регламентами работ, но и с помощью системы автоматизации деятельности предприятия.

В ходе обследования консультант должен найти ответы на ряд вопросов:

- Какие функции выполняются на предприятии?

- Какие из этих функций уже автоматизированы и с помощью каких автоматизированных систем?

- Какие функции требуют автоматизации и с помощью каких программно-технических средств?

- Как взаимодействуют полученные системы автоматизации друг с другом?

По результатам обследования может быть сформировано техническое задание на автоматизацию деятельности предприятия.

На часть этих вопросов позволяет ответить функциональная модель деятельности предприятия «как есть», которая будет содержать информацию об основных функциях, выполняемых на предприятии.

Избежать длительного процесса построения функциональной модели и последующего анализа и перепроектирования позволяет референтная функциональная модель.

Референтная функциональная модель уже содержит набор функций торгово-промышленного предприятия, оптимальный для данного типа предприятий, что позволяет свести процесс построения функциональной модели «как должно быть» к достаточно быстрому процессу анкетирования и последующему удалению из референтной модели неиспользуемых на предприятии функций.

Функциональная модель «как должно быть» будет отражать, в том числе, функции, которые должны быть автоматизированы.

Частой проблемой при разработке технического задания является различие в терминах, используемых разработчиками информационных систем (ИС) и менеджментом предприятия, что в результате может привести к несоответствию созданной автоматизированной системы ожиданиям заказчика. Чтобы решить данную проблему, в состав референтной модели включена объектная модель. В нее входит перечень всех объектов, подлежащих учету на предприятии, а также их описание. Это позволяет использовать объектную модель в качестве «единого языка», на котором могут общаться менеджмент предприятия и программисты. Таким образом, объектная модель служит связующим звеном между «логическими» моделями деятельности предприятия (процессной или функциональной), понятными менеджменту и «физической» моделью представления этих понятий в базе данных, создаваемой разработчиками программного обеспечения.

Наличие на предприятии нескольких несвязанных систем автоматизации может привести:

- к дополнительным расходам, так как осуществляется двойная обработка одной и той же информации и дублирование данных;

- увеличению нагрузки на сотрудников из-за несогласованности данных и необходимости в дополнительных проверках;

- снижению управляемости и качестве принятия решений из-за неоперативной подготовки и предоставления нужной информации.

Существует два варианта решения этой проблемы — замена существующих систем автоматизации комплексной системой планирования ресурсов предприятия (ERP-системой) и связывание существующих систем в единый программный комплекс с помощью интеграционного решения.

Референтная модель может быть использована для выбора ERP-системы, отвечающей условиям ведения бизнеса.

Однако решение о замене существующих информационных систем (ИС) на новую систему часто несет существенные финансовые и административные риски. Поэтому хорошим решением также выглядит связывание нескольких систем в единый программный комплекс с помощью специализированного интеграционного программно-технического решения.

При установлении связи между несколькими ИС возникает задача определения и организации, так называемых, точек интеграции, то есть мест, в которых информационный поток из одной системы переходит в другую. Выделение таких точек часто бывает довольно сложной задачей, решить которую помогает разрабатываемая референтная модель. В ней содержится набор потенциальных точек интеграции для внедрения шины передачи данных. Следуя предложенной методике, консультант сможет быстро определить, какие потенциальные точки интеграции между ИС присутствуют на предприятии и поставить задачу на установку связей между ними с помощью специализированных программных средств.

Стоит отметить еще одно применение точек интеграции — в них можно измерять параметры информации, переходящей из одной ИС в другую. Это может стать информационной основой для создания инструмента контроля, используемого менеджерами для управления предприятием.

Под контролем будем понимать сравнение значений плановых и фактических показателей деятельности предприятия. Тогда инструмент контроля должен предоставлять менеджеру, желательно в реальном времени, запланированную и измеренную информацию по интересующему его набору показателей.

Для крупного торгово-промышленного предприятия (холдинга) количество мест на модели, в которых целесообразно поместить точки автоматизированного контроля, составляет около 500. Перечень таких мест в референтной модели предоставляет менеджерам богатый выбор показателей для контроля деятельности предприятия.

Выбор мест размещения точек автоматизированного контроля на конкретном предприятии зависит от целей и задач, стоящих перед менеджерами. Консультант, пользуясь представленной в референтной модели методикой, может оказать существенную поддержку в первичном выборе показателей и мест размещения точек автоматизированного контроля.

В общем случае, референтная модель торгово-промышленного предприятия позволяет:

- уменьшить риск совершения ошибок при построении моделей, поскольку в референтной модели описана модель работающего предприятия;

- сократить сроки проекта и ускорить получение результатов и их качество (благодаря тому, что референтная модель содержит проверенные решения) от консультантов, оптимизирующих деятельность предприятия;

- упростить подготовку требований к информационным системам, разработку технического задания на создание или доработку существующих и обмен данными между информационными системами;

- упростить управление предприятием, в частности, выбор показателей и сравнение их плановых и фактических значений в ходе оперативной деятельности предприятия.

Таким образом, референтная модель служит не только рабочим инструментом консультанта на проектах внедрения таких видов инноваций, как комплексная автоматизация, но и инструментом поддержки принятия решений управленческим составом предприятия.

В конечном счете, результатом работы консультанта будут не просто отчеты и модели, а внедренное автоматизированное решение, за которым стоят реальные изменения в работе предприятия, обеспечивающие его конкурентными преимуществами.

Источник: upr.ru