Изучены основные проблемы в отношениях между малым предпринимательством и региональной властью. Для пространственно-организованной жизни общества характерна сложная комбинация разных по масштабу производств. Особенно важны для регионов такие элементы территориальных общественных систем, как малые предприятия.

На основе различных методик приводятся примеры выделения регионов с лучшими условиями для ведения бизнеса. Cуществует проблема неравномерной территориальной организации инфраструктуры поддержки малого предпринимательства, на разрешение которой должна быть направлена региональная политика. Уделяется внимание вопросу о недопустимости предоставления равных преференций в сфере госзакупок субъектам малого предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям. Предлагается включить в отдельные целевые программы применение индивидуального подхода, обязывающего заказчиков руководствоваться проведенными территориальными органами Росстата исследованиями в части распределения малых фирм по видам экономической деятельности. Делается вывод о том, что норма о квотировании закупок для малого предпринимательства в последние годы соблюдается лишь на уровне муниципальных закупок, а государственными заказчиками при отсутствии объективных причин игнорируется.

Большие проблемы малого бизнеса

региональная власть

Малое предпринимательство

1. Истомина Л.А., Германович Г.В., Пятинкин С.Ф. и др. Малое предпринимательство: как снизить административные барьеры? Зарубежный опыт. Мн.: Тесей, 2003. С. 7-8.

2. Лапицкий Ф.А. Коррупция и предпринимательство // Положительный опыт развития малого предпринимательства в России / Аналитический сборник. М.: АМиР, ИПИ, 2001. С. 27.

3. Рубе В.А. Институциональные аспекты организации малого бизнеса. М.: ИНФРА-М, 2004. С. 51.

4. Сборник тезисов заявок Всероссийского конкурса «Лучшие управленческие решения региональных органов власти по развитию инвестиционной среды» 2014 г. М.: Изд-во «МаркетМашПринт», 2014. 228 с.

5. Шарыгин М.Д., Гагарский М.Д. Теоретические основы размещения производительных сил и экономика районов: учеб. пособие. Пермь: Изд-во Перм. ун-та, 2005. 227 с.

Малое предпринимательство (МП) занимает особое место в региональной экономике, поскольку способствует расширению сферы занятости трудоспособного населения, формированию среднего класса, реализации имеющегося предпринимательского потенциала. МП в отличие от более крупных бизнес-структур отличается не только повышенной степенью инициативы, но и значительной долей риска как при создании фирмы, так и в ходе осуществления коммерческой деятельности.

На данный момент практически во всех субъектах РФ утверждены стратегии социально-экономического развития регионов. Одним из примеров служит Стратегия социально-экономического развития Пермского края до 2026 года, целью которой является комплексное и сбалансированное развитие региона. Стратегия имеет несколько функционально-целевых направлений социально-экономического развития: социальная политика, общественная безопасность, экономическая политика, природопользование и инфраструктура, управление земельными ресурсами и имуществом, территориальное развитие. Поскольку в регионе наблюдается недостаточная предпринимательская активность, одной из ключевых задач направления «экономическая политика» выделено развитие МП.

Какие существуют главные проблемы развития российского бизнеса? Что препятствует развитию бизнеса?

Именно органы власти субъектов РФ, обладая достаточными ресурсами и необходимыми организационно-распорядительными функциями, владея достоверной информацией о состоянии малого бизнеса в регионе, способны принимать оперативные решения, направленные на развитие и укрепление позиций МП в структуре региональной экономики.

То обстоятельство, что увеличению предпринимательской активности должна способствовать, в первую очередь, реализация эффективной региональной политики, подтверждается позицией Министерства экономического развития РФ, ставшего инициатором проведения в 2014 году первого Всероссийского конкурса «Лучшие управленческие решения региональных органов власти по развитию инвестиционной среды» [4].

В число победителей в номинации «Инвестиционное развитие малого и среднего предпринимательства» вошли 6 регионов: Республика Мордовия, Владимирская область, Курская область, Республика Саха (Якутия), Саратовская область, Пензенская область. При реализации региональной политики в области развития малого предпринимательства первые пять субъектов РФ отдали предпочтение активному формированию бизнес-инкубаторов, являющихся одной из составляющих инфраструктуры поддержки МП.

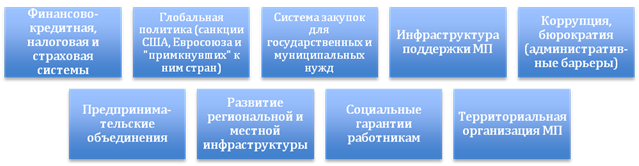

Несмотря на положительные моменты в отношениях между малым предпринимательством и региональной властью, наблюдаются некоторые проблемы взаимодействия (рис. 1).

Рис. 1. Проблемные «точки соприкосновения» МП и региональной власти

Субсидирование в финансово-кредитной, налоговой и страховой сферах. Фактически финансово-кредитные ресурсы зачастую недоступны для МП по причине высоких процентных ставок по кредитам. Поэтому становится актуальным выделение из региональных бюджетов субсидий, направленных как на компенсацию части процентной ставки по кредитам, так и на открытие нового бизнеса, расширение и модернизацию производства, внедрение новых технологий, создание высокотехнологичных рабочих мест, повышение производительности труда и конкурентоспособности МП.

Действенным методом является предоставление «налоговых каникул» или льготных условий страхования уязвимым категориям МП, вовлеченных в научную, производственную или социальную сферы, в том числе индивидуальным предпринимателям (самозанятым лицам), которые не пользуются услугами наемных работников. Именно органы власти субъектов РФ способны наиболее объективно подойти к определению конкретных видов предпринимательской деятельности, относительно которых может быть применена нулевая налоговая ставка и снижены страховые взносы.

Глобальная политика. На развитие малого бизнеса в регионе оказывает свое влияние и международный политический аспект. В ответ на санкции со стороны США, Евросоюза и «примкнувших» к ним стран, примененные к российской экономике в 2014–2015 гг., руководством нашей страны были приняты соответствующие меры в виде запрета ввоза в РФ сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, местом происхождения которых являются указанные страны.

Проблемы субъектов МСП в наши дни и пути их разрешения

Малый и средний предпринимательский сектор в нашей стране сегодня переживает не самые простые времена и регулярно сталкивается с множеством проблем. На одном из последних мероприятий, посвященных госзакупкам, Уполномоченный при Президенте РФ Борис Титов поднял вопрос того, что доля МСП в настоящее время занимает гораздо меньшие объемы госзаказа, чем те, что предусматривает законодательство. По мнению общественного уполномоченного РФ по защите прав малого и среднего предпринимательства Виктора Ермакова зачастую в сложившейся ситуации виноваты сами предприниматели. Ведь поступает много жалоб на нечестные схемы именно со стороны участников.

В свою очередь, Титов сообщил о том, что в настоящее время ведется разработка документа, куда будут включаться все официальные сведения о субъектах МСП, которое проходит при участии ФНС.

Необходимость в создании данного реестра продиктована, прежде всего, положениями Федерального Закона №209 «О развитии малого и среднего предпринимательства». Согласно его предписаниям, представители малого и среднего бизнеса обязаны подтвердить форму своей деятельности для того, чтобы принимать участие в тендерах с привилегиями в рамках квот. Но и обязать предоставлять участников подтверждающую документацию заказчики не имеют права. Разработка специального реестра позволит решить все проблемы в данном отношении.

Помимо всего прочего, Виктор Ермаков предложил ввести дополнительные меру поддержки МСП. Согласно его предложению, те участники, которые, находясь в реестре, будут успешно исполнять свои обязательства по госконтрактам, по истечению трех лет такой деятельности, смогут получить освобождение от необходимости предоставления обеспечений. Кроме того, Ермаков намерен вернуть такие формы обеспечения как страхование и поручительство по причине того, что они обходились предпринимателям дешевле, чем гарантии. Наконец, омбудсмен выдвигает возможность того, чтобы повысить квоты на государственные заказы для субъектов МСП с 20 до 30 млн. руб.

В числе обсуждаемых на сегодняшний день предложений, связанных с поддержкой среднего и малого предпринимательского сектора — предложения по отмене банковских гарантий, стандартизации деятельности электронных торговых площадок, введения четких сроков по контрактным выплатам, а также ответственности за их нарушения.

Со своей стороны предприниматели все чаще выражают заинтересованность в программах льготного кредитования с государственным субсидированием, а также аренде муниципальных объектов на специальных условиях для МСП.

Подобные нововведения в действующее законодательство обещают выступить отличным стимулирующим фактором в плане развития малого и среднего предпринимательства в России.

Так или иначе, получить надежную поддержку участия в государственных торгах для своей компании вы можете уже сегодня. Обратитесь к экспертам нашей компании, и у вас появятся все возможности выиграть крупный тендер от любого государственного заказчика. Современное обучение тонкостям участия, совместное оформление документов, поддержка при получении актуальных цифровых инструментов и многие другие из наших услуг позволят вам всегда быть первыми, действуя строго в рамках законодательства РФ.

Материал является собственностью bicotender.ru. Любое использование статьи без указания источника — bicotender.ru запрещено в соответствии со статьей 1259 ГК РФ

Источник: www.bicotender.ru

Современные проблемы развития малого предпринимательства в России

С.Н. Рагимов, кандидат экономических наук, советник налоговой службы II ранга.

Б.В. Петров, кандидат экономических наук, начальник экономического факультета Академии налоговой полиции.

За прошедшие 10 лет малое предпринимательство постоянно сталкивается со множеством трудностей, которые заставляют его действовать сообразно складывающейся ситуации и нередко вне правового поля, придумывать хитроумные схемы занижения налогов или вовсе ухода от их уплаты. Участники состоявшегося в марте 2001 года Всероссийского совещания по развитию малого предпринимательства в очередной раз масштабно обозначили проблемы, мешающие полноценному развитию этого сектора экономики. Основные из них — недостаточное финансирование, депрессивное налогообложение, проблемы кредитования, бюрократический беспредел и другие.

На совещании также было справедливо отмечено, что введенная с 1 января 1999 г. 1-я часть Налогового кодекса в отношении малого бизнеса — это по сути шаг назад. В этой связи в настоящее время на повестке дня остро стоит вопрос о необходимости дополнительно рассмотреть и внести в Налоговый кодекс специальную главу о налогообложении малого бизнеса. На наш взгляд, учитывая многочисленность этой группы плательщиков (численность малых предприятий в России составляет около 1 млн.) и другие вопросы, решать эту проблему надо первоочередно.

Малое предпринимательство решает ряд существенных задач и в первую очередь социальной направленности. За прошедшие годы в плане поддержки этой группы плательщиков, в том числе и финансовой, на законодательном уровне сделаны определенные шаги.

Так, 14 июня 1995 г. Государственной Думой принят Закон N 88-ФЗ «О государственной поддержке малого предпринимательства». Поддержка рассматриваемому сектору экономики заключается прежде всего в оказании помощи финансовыми ресурсами и выражается в выделении в федеральном бюджете ежегодно отдельной строкой суммы в размере 0,5% доходной части бюджета и 5% доходов от приватизации. При таком подходе в расчете на 2001 г. эта сумма составила бы около 6,75 млрд. руб. Фактически же из федерального бюджета на поддержку предпринимательства выделяется на два порядка меньше. Текущий год не явился исключением.

В отличие от прошлых лет предполагается, что федеральная программа на 2001 г. дополнительно будет финансироваться и из Государственного фонда занятости населения, который выделит 80 млн. руб. Это логично и понятно, так как малые предприятия в первую очередь решают вопросы занятости населения, создавая дополнительные рабочие места.

Бюджетными деньгами, выделяемыми под целевые федеральные программы поддержки мелкого бизнеса, распоряжается Федеральный фонд поддержки малого предпринимательства (ФФПМП). Эти средства попадают предпринимателям через систему региональных фондов под гарантии региональных бюджетов. Основным «наполнителем» регионального фонда должен служить бюджет субъекта Федерации.

Это обусловлено в первую очередь тем, что органы власти на местах должны понимать, что бороться с безработицей, давать людям высокооплачиваемую работу, насыщать рынок дешевыми товарами местного производства можно только путем развития малого бизнеса. Вместе с тем трудно ожидать, чтобы губернаторы, особенно депрессивных регионов, чья налоговая база недостаточно прочна, занялись бы пополнением региональных фондов, отрывая средства от других не менее насущных нужд. Но сильные и «продвинутые» в плане развития малого бизнеса могут себе это позволить.

Известно, что государственные ресурсы дешевле и «длиннее» всех остальных. В то же время опыт других стран наглядно иллюстрирует, что государственное целевое финансирование малых предприятий не приносит эффективной отдачи. Наиболее перспективный путь — это развитие банковского сектора и кредитование через него малого предпринимательства.

Одной из проблем, тормозящей развитие малого бизнеса, руководители многих предприятий и индивидуальные предприниматели называют недостаток кредитно — финансовых ресурсов. Банковский сектор сегодня больше интересуют крупные проекты с быстрой окупаемостью, и ставка рефинансирования несмотря на то, что в 2000 г. снизилась, для малого бизнеса остается малопривлекательной.

Несмотря на то, что многие банки переполнены деньгами, декларируют возможность кредитования малого бизнеса, практически пока этого не происходит. Заставить свободные финансовые средства работать для становления малого бизнеса крайне сложно по следующим причинам:

- это отсутствие у малых предприятий достойного обеспечения кредита. Известно, что малый бизнес создавался снизу в результате частной инициативы граждан. Он, как правило, не имел отношения к приватизации и не получил средств бывших государственных предприятий;

- дороговизна кредитных ресурсов. В условиях, когда инфляция измеряется двухзначной цифрой, производство не может выдержать 25 — 30% годовых по кредитным ресурсам. Такая процентная ставка даже для окрепших предприятий высока;

- залоговое обеспечение кредита, который вернуть в настоящее время согласно действующей законодательной базе и условиям прохождения дел в арбитражных судах достаточно сложно.

Однако несмотря на риски, малые предприятия должны со временем стать и уже становятся желанными клиентами для банков. Кстати, они одни из самых дисциплинированных заемщиков. Возврат кредитов здесь составляет цифру, как утверждают представители западных фондов, кредитующих российский средний и малый бизнес, близкую к максимальной.

Настораживает другое: российские предприниматели не торопятся обращаться за заемными деньгами. Многие из них сетуют не только на высокие проценты, даже на небольшие суммы, плюс сложности с залоговым обеспечением. Личное имущество — автомобили и квартиры — предприниматели не рискуют отдавать в залог, объясняя это непредсказуемостью жизни.

Индивидуальные предприниматели, которые периодически берут кредиты, также жалуются на трудности. Их доводы просты:

бизнесмен в России может заработать в среднем от 5 до 15% годовых в валюте, а процентные ставки по кредитам в валюте не ниже 14 — 15% плюс налоги, аренда. К тому же кредиты в российских банках выдают на короткий срок, за который сложно успеть что-либо сделать, приходится перекредитовываться.

Большинство предпринимателей нередко обходится своими средствами, кредит выгодно брать, когда много инвестиционных планов и возможностей. Кроме того, банки дают деньги предприятиям, которые имеют постоянный стабильный оборот, и его нужно продемонстрировать. Банку нужны хорошие показатели, а малые предприятия, и это не секрет, нередко вынуждены скрывать доходы, и по этой причине банк не торопится с предоставлением кредита.

К кредитованию малого бизнеса проявляют определенный интерес западные кредиторы. Так, фонд поддержки малого бизнеса в России Европейского банка развития и реконструкции (ЕБРР) и Фонд «США — Россия» видят в секторе малого бизнеса свою целевую группу. Конечно, ставка 17 — 19% в валюте, под которую дает кредиты Фонд «США — Россия», достаточно высока, но малые предприятия и предприниматели обращаются за кредитами. По программе Фонда «США — Россия» кредиты выдаются на два года. Видимо, именно это заставляет российских заемщиков мириться с высокой ставкой.

Оценить риски при кредитовании малого предприятия гораздо легче, чем при выдаче средств крупной компании, так как легче понять структуру бизнеса, не требуется долгого времени для его оценки. Проанализировать его намного проще, чем в случаях с холдингами, где множество «дочек», и одни могут иметь прибыль, другие — убытки, у одних имущество стоит на балансе, у других — нет, и в результате трудно понять, что же на самом деле происходит с финансовыми потоками внутри холдинга.

И все же сколько бы ни говорили об успешном старте кредитования российского малого бизнеса, объем выданных ими кредитов ничтожен по сравнению с потенциальными потребностями.

Функции федеральных органов власти при проведении политики, направленной на поддержку малого предпринимательства, заключаются также в разработке предложений по совершенствованию законодательства РФ, касающихся данного направления работ, в том числе налогового законодательства, установлении для субъектов малого предпринимательства льгот по налогообложению.

До введения в действие 2-й части Налогового кодекса для малого предпринимательства были предусмотрены следующие льготы:

освобождение от ежемесячных авансовых платежей налога на прибыль;

освобождение от ежемесячных авансовых платежей налога на добавленную стоимость;

освобождение от налога на прибыль малых предприятий, производящих и перерабатывающих определенную продукцию;

ускоренная амортизация основных средств;

представление отчетов о налогах один раз в квартал;

снижение количества статистических отчетов, представляемых малыми предприятиями.

По сути, в качестве льгот можно также рассматривать законодательные решения ряда субъектов Федерации о резервировании для малых предприятий не менее 20% заказов на региональном уровне, другие акты.

Налоговый кодекс ухудшил режим налогообложения малого предпринимательства: в документе такого высокого уровня даже не обозначено понятие малого предпринимательства, если не считать ст. 18 НК, в которой к специальным налоговым режимам отнесена упрощенная система налогообложения субъектов малого предпринимательства.

С введением 21 главы 2-й части Налогового кодекса положение с налогообложением малого бизнеса еще более усугубилось. Так, упразднена льгота по освобождению малых предприятий от уплаты авансовых платежей по НДС.

Малые предприятия, не перешедшие на упрощенную систему налогообложения и единый налог на вмененный доход, а теперь и индивидуальные предприниматели, в том числе работающие по упрощенной системе, в соответствии со ст. 143 НК включены в состав плательщиков НДС и при условиях, соответствующих ст. 145 НК в случае, если за три предшествующих последовательных календарных месяца сумма выручки без учета НДС и налога с продаж превысила в совокупности 1 млн. руб., являются плательщиками данного налога за каждый налоговый период. При этом в Налоговом кодексе не оговорена возможность корректировки этой суммы на инфляционный процент. Это означает, что через 2 — 3 года практически все малые предприятия будут платить НДС ежемесячно.

Вновь, как и семь лет назад, малые предприятия вынуждены ежемесячно сдавать в налоговые органы декларации, налоговые расчеты и другие материалы. А если учесть, что значительная их доля сдается «пустыми», то можно представить псевдоэффективность этой законодательной меры.

Все это, на наш взгляд, идет в разрез с продекларированным ранее положением, гарантировавшим, что в случае если изменения налогового законодательства создают «менее благоприятные условия для субъектов малого предпринимательства по сравнению с действовавшими, то в течение первых четырех лет своей деятельности указанные субъекты подлежат налогообложению в том же порядке, который действовал на момент их государственной регистрации».

В июле 1998 г. Государственная Дума приняла Закон «О едином налоге на вмененный доход для определенных видов деятельности». Он по сути является логическим продолжением закона об упрощенной системе налогообложения. Направленность закона о едином налоге на вмененный доход в том, чтобы отказаться от налогообложения конкретных видов доходов конкретного налогоплательщика и принять принцип вмененного обязательного налога для определенных категорий налогоплательщиков. По большому счету единый налог на вмененный доход — это принцип усредненного налога для среднего налогоплательщика, способный кардинально изменить взаимоотношения налогоплательщика и налоговых органов.

К началу 2000 г. законодательные органы более 70 субъектов Российской Федерации ввели на своих территориях единый налог на вмененный доход. На наш взгляд, этот акт носил в какой-то мере налет формальности, так как не привел к заметному увеличению налоговых поступлений.

И тем не менее роль единого налога на вмененный доход является знаковой по многим параметрам. Об этом же говорит опыт многих стран с развитой рыночной инфраструктурой.

Во-первых, с введением этого налога предприятия и предприниматели попадают в более совершенную и здоровую правовую среду, так как обеспечивается простота исчисления налога, что в свою очередь должно исключить серьезные и неосознанные налоговые нарушения.

Во-вторых, единый налог не всегда прямо зависит от реального объема бизнеса, что при прочих равных условиях позволяет легализовать дело и в меньшей степени зависеть от произвола чиновников и контролеров.

В-третьих, он позволяет упразднить малоэффективную работу налоговых органов по выездной и камеральной проверкам самой многочисленной группы налогоплательщиков по количеству и не столь значащей по объемам уплаченных налогов и сосредоточить усилия на других направлениях работ и, в частности, проверке крупных и средних плательщиков.

В-четвертых, единый налог на вмененный доход обеспечивает правильные налоговые взаимоотношения с бюджетом тех субъектов рынка, где трудно контролировать реальный оборот. В этой связи эффективность введения закона о едином налоге на вмененный налог в наибольшей степени должна проявиться в крупных промышленных и торговых центрах, больших городах.

И наконец, самое главное отличие единого налога на вмененный доход от единого налога по упрощенной системе, что он вводится не факультативно, как это было в случае с законом об упрощенной системе налогообложения, а в обязательном порядке по решению органов законодательной власти субъектов федерации и касается не только предприятий с численностью работников до 15 человек, а всех малых предприятий, выполняющих определенные виды деятельности.

Для того чтобы процесс развития малого предпринимательства был непрерывным, необходимо предпринять дальнейшие шаги в направлении его поддержки.

В 1994 г. при годовой инфляции, превышающей 100%, и высокой учетной ставке ЦБ РФ, несмотря на жесткое противодействие большого числа оппонентов, законодательно было принято решение об освобождении малых предприятий от уплаты авансовых платежей в течение квартала по налогу на прибыль, налога на добавленную стоимость и другим налогам и переход на уплату налогов по результатам работы за квартал. Сложность того периода заключалась в том, что бюджету, особенно региональному и местному, надо было изыскать иные источники финансирования и таким образом продержаться по существу один квартал.

В последнее время экономика показывает определенные положительные тенденции: темпы инфляции существенно снижены, снижается учетная ставка ЦБ РФ, федеральный бюджет сведен с профицитом, валютные запасы никогда ранее не достигали накопленного сегодня уровня и др.

Учитывая перечисленные факторы и в целях дальнейшей поддержки малого предпринимательства, мы предлагаем сделать следующий шаг в поддержке малого предпринимательства:

освободить малые предприятия, осуществляющие виды деятельности, перечисленные в Законе N 148-ФЗ от 31.07.98 г., от уплаты квартальных платежей по налогу на прибыль, налога на добавленную стоимость и другим налогам и перейти на расчеты с бюджетом по фактическим результатам работы в целом за год.

Для того чтобы этот процесс был менее болезненным, особенно для регионального и местного бюджета (имеются в виду выпадающие доходы этих бюджетов внутри года), переход на новую систему уплаты налогов малыми предприятиями можно провести в два этапа: на первом — распространить ее на малые предприятия с численностью до 15 человек (по аналогии с упрощенной системой налогообложения), на втором — на все остальные.

С большой долей уверенности можно утверждать, что снижение налоговых поступлений от малых предприятий в течение первого года перехода на новую систему будет перекрыто по завершению года: освобожденные средства, которые в течение года должны были быть уплачены в виде налогов, будут инвестированы в развитие собственного производства малого предприятия, в увеличение оборотных средств, на покупку оборудования и т.п., и на этой основе возрастет выручка, а следовательно, налогооблагаемая база по прибыли и налогу на добавленную стоимость, налогу на имущество и др. налогам.

Решение вопроса о переходе на западные стандарты, имея в виду разрешить предприятиям относить на себестоимость в полном объеме все расходы, связанные:

- с извлечением дохода, и в первую очередь выплаты, связанные с возвратом основной суммы займа (кредита);

- представительские и командировочные расходы;

- расходы, связанные с обучением и повышением квалификации (переподготовкой) сотрудников, реально помогут становлению малого предпринимательства, увеличению выпуска продукции, работ и услуг, расширению налогооблагаемой базы и увеличению на этой основе налоговых поступлений во все уровни бюджетов.