Целевое состояние — согласно методики М.Ротера Ката Совершенствования — это новый способ работы, сформулированный в направлении достижения вызова.

Целевое состояние устанавливается на период от 2 недель до 3 месяцев.

Более длительный срок установки целевого состояния не желателен, так как не обеспечивает чувство достижения у Лидера и снижает его мотивацию к работе. Целевое состояние содержит карту процесса создания ценности, а так же показатели процесса и результата. Карта процесса в целевом состоянии формируется в формате, подобно карте текущего состояния.

Это делается для возможности осуществления следующего этапа — формулирования препятствий. Для выявления препятствий накладывают карту текущего состояния на целевую для выявления отклонений. Эти отклонения и являются препятствиями.

Для того, чтобы правильно сформулировать целевое состояние, необходимо понимать, какое существенное отличие предстоит сделать от текущего состояния в направлении сформулированного вызова. В качестве целевого состояния часто применяют передовые способы работы. С точки зрения бережливого производства, именно в целевые состояния могут быть заложены разнообразные инструменты, применяемые на Тойота, описание которых можно найти в многочисленных изданиях на эту тему.

[#Целевое управление] Прямой эфир «С чего начать построение системного бизнеса» #017

Меню сайта

- Главная

- Миссия сайта

- Глоссарий

- Тойота Ката

- Занимательное чтиво

- Меняем парадигму

- Интересно и познавательно

- Юмор

- Высказывания и афоризмы

- Вопрос-ответ

- Увеличение продаж

- Отзывы

- Проведенные семинары и кайдзен-сессии

- Контакты

- Оказываем услуги

- Обратная связь

- Карта сайта

Источник: leanpro.ru

Построение системы целевого управления: цели компании, мотивация сотрудников и KPI

В цикле вебинаров «Бизнес-процессы для больших» мы уже затрагивали тему создания и реализации стратегии компании. Вопрос о том, как построить систему целевого управления, является ее логичным продолжением. Главная проблема текущего состояния российского бизнеса — неумение грамотно работать с целями. Мы предлагаем один из способов ее решения.

Замкнутый контур: цели компании, KPI и мотивация персонала

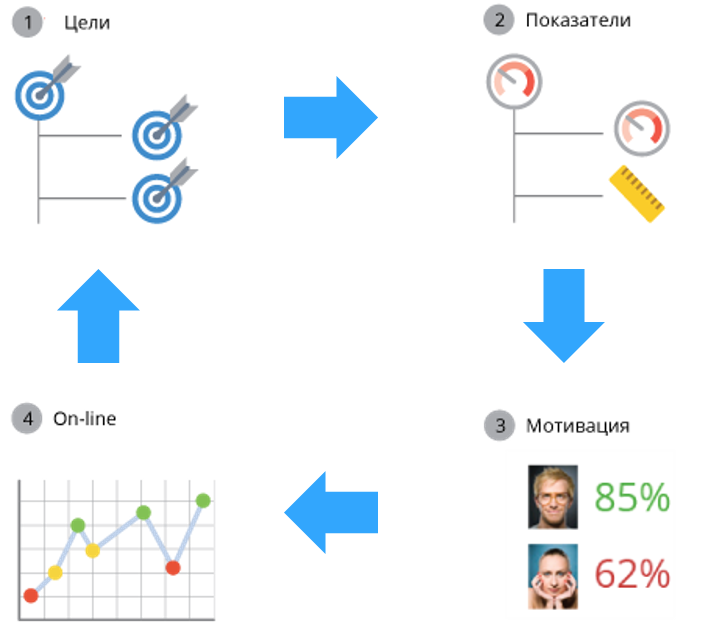

Существует устоявшийся замкнутый контур системы целевого управления: цели – показатели – эффективность. Компания формирует цели на период, отслеживает их достижение через показатели и повышает эффективность сотрудников за счет прозрачной системы мотивации.

Замкнутый контур: цели – показатели – мотивация

Целей у бизнеса может быть множество: увеличение объема продаж, модернизация производства, повышение лояльности клиентов, вывод на рынок продукта и пр. Чтобы компании достигнуть намеченные цели — нужно начать работать по-другому.

Бизнес-процесс изменения состояния в Appius-PLM

Есть два способа это сделать: мотивировать сотрудников самим искать новые подходы к решению задач, либо же трансформировать компанию «сверху» — поменять процессы с помощью управленческих рычагов. На кого переложить ответственность за качественные изменения в работе бизнеса? Нам ближе второй вариант — то есть осознанная трансформация деятельности компании менеджментом. Этот способ эффективно работает в традиционных компаниях с устоявшимися процессами и организационной структурой (а таких на рынке 90%).

1. Постановка целей компании

Итак, руководство сталкивается с потребностью преобразовать бизнес в каком-то направлении и начинает формулировать цели. Здесь важно отметить: нет «неправильных» целей. Сложно привести пример, когда менеджмент задал бы настолько неверный курс, что бизнес через год-два закрылся.

Однако процесс определения целей настолько сложный и трудоемкий, что нередко компании прибегают к помощи консультантов. Мы предлагаем метод, позволяющий руководству поставить цели самостоятельно. Он называется «Формулировка целей компании на основе объектов управления».

Работа с объектами управления

Производство, персонал, ресурсы, клиентская база, доля рынка — все это можно отнести к объектам управления. В общем понимании объект управления — это группа процессов, отражающих определенный аспект деятельности компании. Объекты могут быть проанализированы и описаны простой логической моделью в системе х/у в любой момент времени. Для того, чтобы сформулировать цели, менеджмент должен решить две главных задачи — измерить текущее состояние объектов и определить желаемое (например, количество целевых клиентов через полгода должно вырасти в два раза).

Три правила целеполагания:

- Деятельность компании можно рассмотреть через четыре универсальных среза: финансы (структура, объем капитала), клиенты (клиентская база, сегмент рынка, лояльность), процессы (уровень зрелости, гибкость, метрики), персонал (количество сотрудников, удовлетворенность коллектива, корпоративная культура, компетенции). Объекты управления расположены внутри срезов — искать их нужно именно там.

- Цель должна отражать желаемое состояние объекта управления.

- Цели следует ставить конкретные, измеримые, достижимые, актуальные и ограниченные по времени (SMART). Это означает, что текущее и желаемое состояние объекта управления должно быть оцифровано.

Стоит также помнить, что стратегических целей на период не может быть много: оптимальное количество пять-семь. Их формулировка требует значительных эмоциональных и интеллектуальных усилий и очень зависит от «контекста», то есть конкретной ситуации, которую позволяют понять различные методы стратегического анализа.

2. KPI и показатели деятельности

Вернемся к замкнутому контуру, а именно к его второй составляющей — показателям. В правилах целеполагания мы упомянули SMART-часть. По сути, это тот же KPI — ключевой показатель эффективности компании. Он органично появляется из оцифровки текущего и желаемого состояний объектов управления.

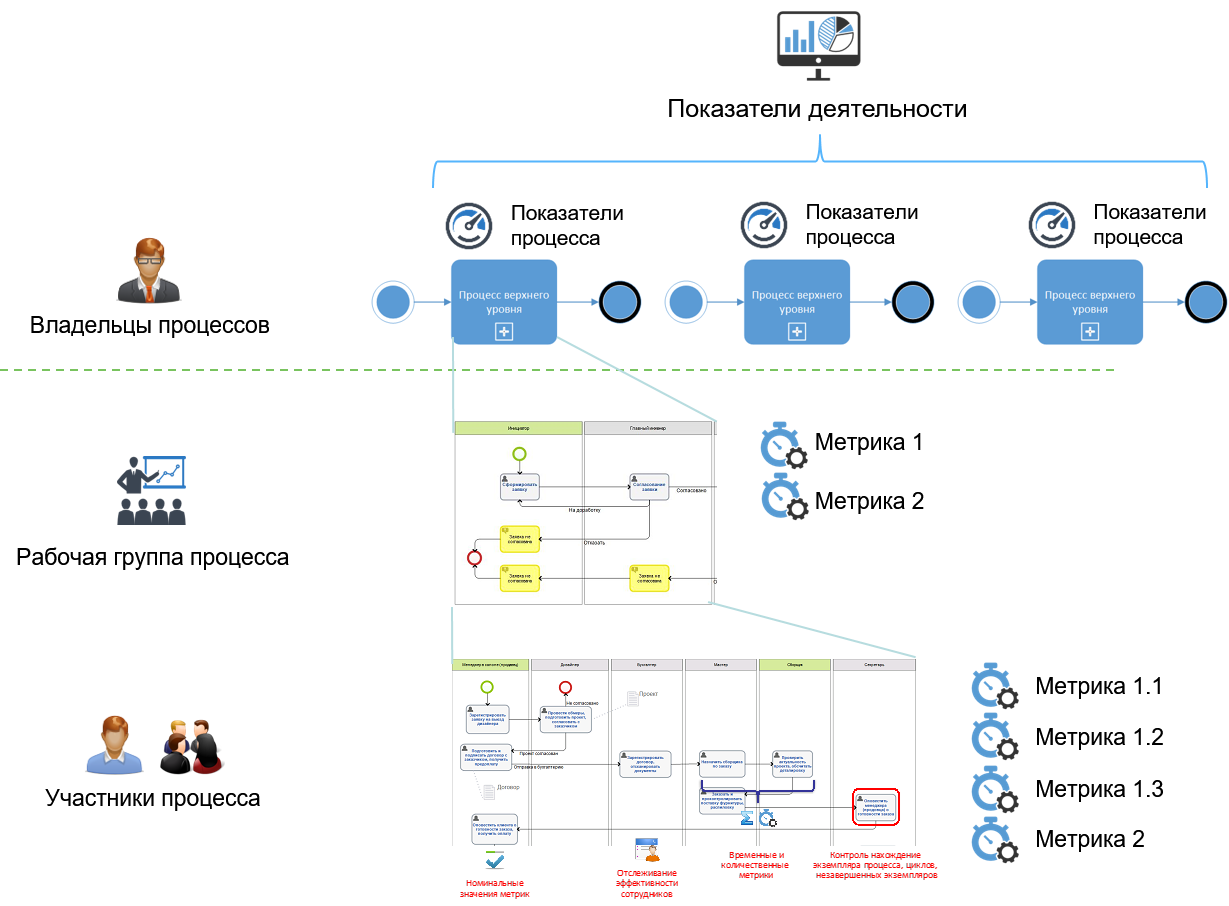

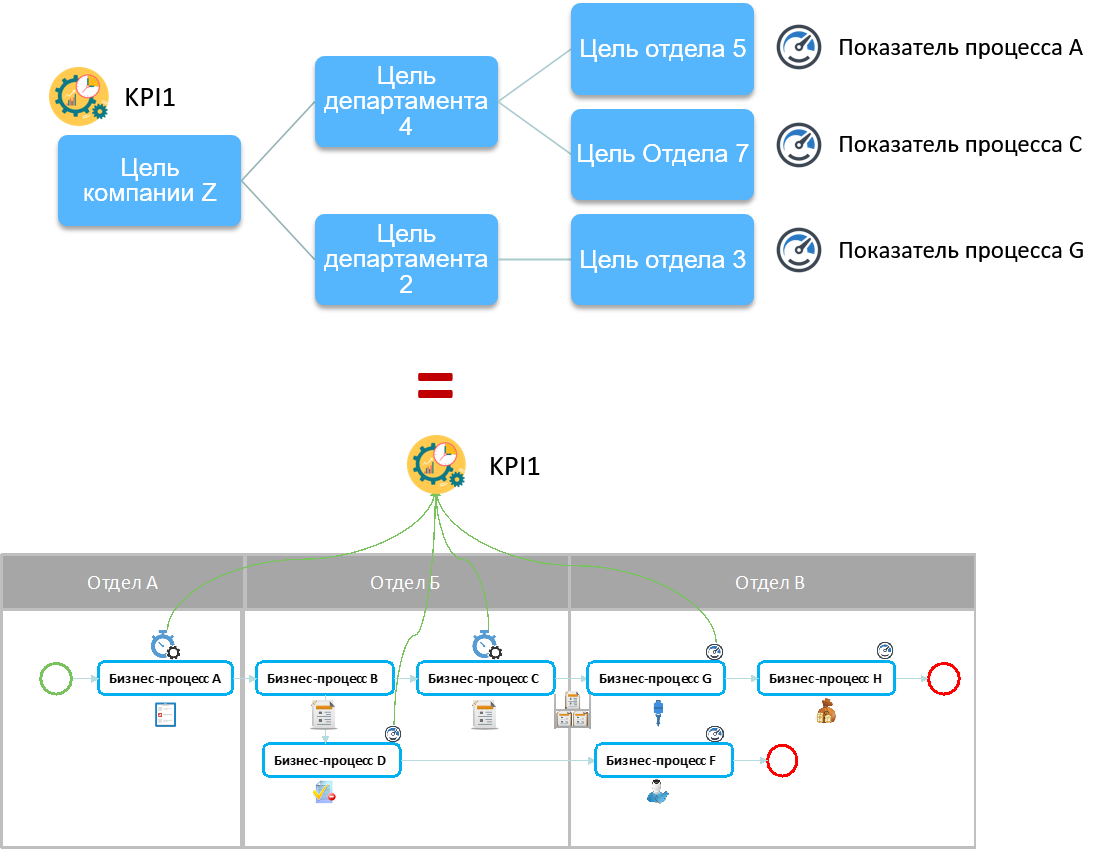

KPI, с одной стороны, должен быть связан с главными стратегическими целями компании, с другой — с показателями и метриками конкретных процессов. Как связать KPI и показатели деятельность компании? Необходимо взглянуть на компанию, как на схему бизнес-процессов.

Бизнес-процесс — это многократно повторяющаяся логически связанная последовательность действий (задач), направленная на создание ценности и/или формирования результата. У каждого процесса есть показатели — результат или ценность, которую он формирует (например, объем продаж — результат процесса продаж), и есть метрики, отражающие ход процесса (время цикла, запасы процесса, скорость потока, утилизация ресурсов). У каждого процесса есть конкретный владелец, руководитель департамента, и исполнители.

Метрики бизнес-процессов и показатели деятельности

Если представить компанию, как один высокоуровневый процесс, а затем декомпозировать его на несколько подпроцессов — появится возможность соединить «дерево целей» с «деревом показателей» бизнеса. Реализуется это таким образом: руководители департаментов, исходя из общей стратегии, ставят цели по совершенствованию своих бизнес-процессов и начинают их трансформацию. В компетенции управленцев перестроить логику процессов, добавить задачи исполнителям, поменять маршруты движения единиц потока. Оказывая влияние на показатели и метрики, руководители будут повышать эффективность не только отдельных участков деятельности, но и KPI компании в целом.

Корреляция дерева целей и дерева показателей

3. Система мотивации

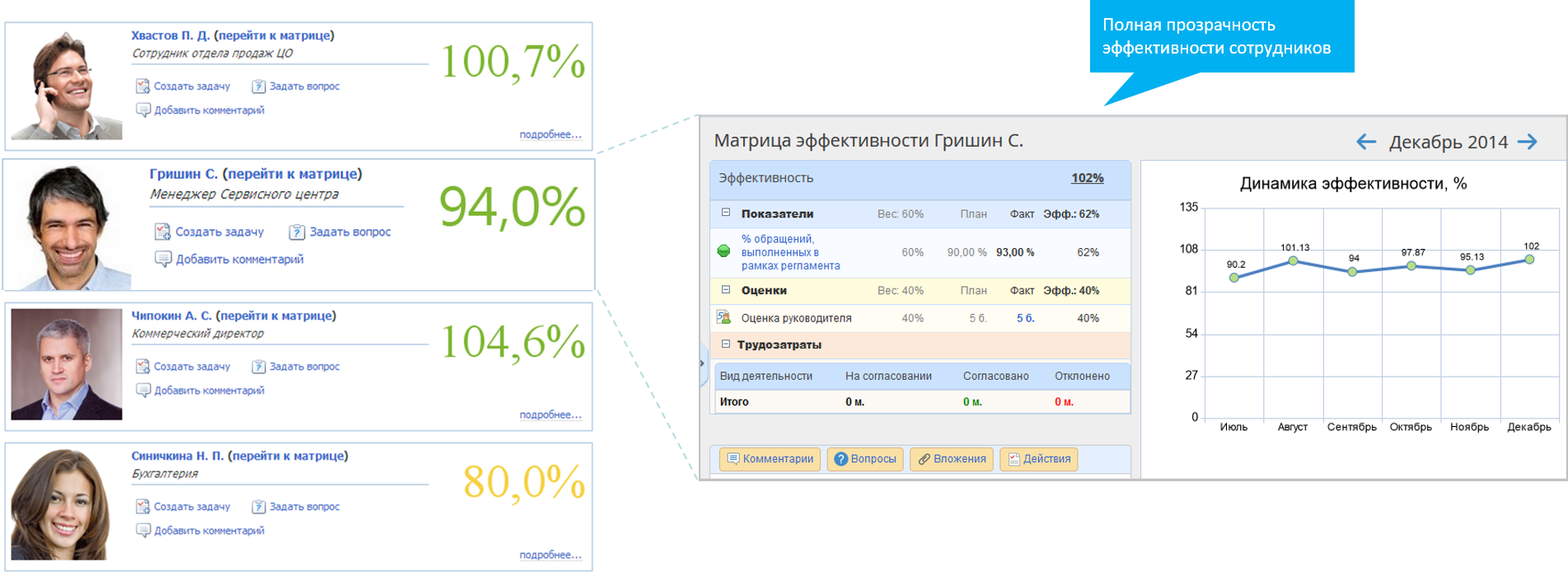

Третья составляющая контура — мотивация персонала. Она формируется исходя из объема ценностей, который создает тот или иной процесс, и, соответственно, зависит от суммарного результата работы по повышению показателей деятельности.

Оценить, насколько успешно исполняются бизнес-процессы, ни руководители, ни сотрудники не смогут без гибких матриц эффективности. Матрицы показывают в режиме реального времени, решаются ли задачи качественно и по установленному регламенту. Существует множество вариантов настройки матриц. Все зависит от особенностей процессов и ценности, которую они приносят компании.

Способы мотивации. Матрица эффективности сотрудника

Заключение

Построение текущего, идеального и целевого состояний. Создание карт материально-информационного потока. Расчет времени протекания процесса.

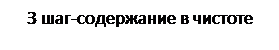

Приступая к совершенствованию организации процесса (диспансеризации), в первую очередь, необходимо оценить текущее состояние процесса и собрать информацию обо всех операциях, его составляющих.

Принципиально важным является организация оценки процессов в реальном времени, а не на основании опросов участников этих процессов. Также требуется оценить соответствие процессов требованиям действующих порядков и регламентов, выявив причины их неисполнения. На основании изучения последовательности и длительности всех операций процесса (диспансеризации), можно приступать к созданию Карты Информационно-Материального Потока (КИМП) текущего состояния.

КИМП – наглядное отображение/документирование процесса, с целью анализа движения пациентов, информации, документации и наглядного представления задержек в анализируемых потоках, т.е. факторов, увеличивающих ВПП и провоцирующих незавершенное производство.

Время протекания процесса – время продвижения гражданина от момента возникновения потребности в комплексной медицинской услуге, до момента её завершения.

КИМП текущего состояния должна включать:

· время цикла (длительность отдельных операций процесса)

· численность задействованного персонала

· расстояние перемещения гражданина внутри МО

· время ожидания/простоя (для пациента/для врача)

· время протекания процесса

· объём незавершенного производства (число граждан которым услуга не может быть оказана в момент обращения или прервавших получение услуги)

· время такта (T-такта) – показатель, отражающий требуемую скорость выполнения комплексной услуги, для достижения плановых показателей (расчетная величина).

в случае выявления неучтенных факторов, они могут быть включены в КМИП.

(Пример карты потока процесса диспансеризации в ЦГКБ г. Калининград приложение №1)

Следующий шаг после изучения текущего состояния — это разработка идеального состояния процесса.

Идеальное состояние процесса – информационно-материальный поток движется непрерывно, без задержек.

При разработке идеального состояния следуют принципам выстраивания операций в поток (выпрямление потоков), выравнивания времени такта и минимума перемещений. Создавая карту идеального состояния процесса, необходимо произвести расчет идеального ВПП и этапов его достижения, посредством реализации ряда целевых состояний.

Целевое состояние – состояние процесса, которое может быть достигнуто к определенному времени в рамках реализации проекта. Каждый этап – новое целевое состояние с четко определенными сроками и показателями, целью которых является реализация требуемых улучшений. Для этого необходимо создание детального плана мероприятий по достижению целевого состояния. (Приложение №2)

Планировочное решение процессов на принципах бережливого производства в структурах медицинской профилактики.

Критерии планировочного решения:

· ИМП – непрерывен без задержек и ожиданий

· Обеспечение необходимой производительности для достижения целевых показателей

· Минимизация необоснованных перемещений

· Планирование (создание условий) работы по времени такта

· Создание процесса с гибкой численностью персонала, т.е. временное, в момент максимальных нагрузок, привлечение персонала к выполнению функционала других участников процесса.

· Создание процесса визуально понятным для всех

При разработке идеального планировочного решения необходимо применять вышеизложенные критерии без учета текущих технологических ограничений. Основой планировочного решения является достижение максимальной производительности при обеспечении требуемого качества и безопасности комплексной услуги.

Критерии оценки качества разрабатываемых планировочных решений

· Эффективность использования площадей

· Сумма необходимых инвестиций

· Объем реализации основных критериев ПР

· Обеспечение производительности, равной или незначительно превышающей плановые показатели

(Пример текущего, целевого и идеального планировочного решения. Приложение №3)

Создание процесса с гибкой численностью персонала – временное увеличение производительности/пропускной способности, в момент максимальных нагрузок, за счет привлечения персонала к выполнению функционала других участников процесса, без потерь качества и общей производительности труда.

Создание процесса с гибкой численностью предполагает обучение части персонала, обычно занятого на смежных/иных процессах, навыкам, требующимся для выполнения замещаемого функционала. Для чего должны быть разработаны общий регламент организации диспансеризации, регламенты отдельных операций и функциональные обязанности персонала.

Планирование непрерывного потока, с учетом равномерной загрузки персонала

Согласно порядку проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения, утвержденного приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 3 февраля 2015 г. N 36ан, основным объёмным показателем её эффективности является охват населения, находящегося на медицинском обслуживании в медицинской организации и подлежащего диспансеризации в текущем году, плановое значение — не менее 21% прикрепленного населения. Во многих МО эти целевые значения не достигаются, усредненный показатель по РФ в 2016 г. составил 94%. Причиной этого в большинстве случаев является неправильное планирование нагрузки.

С целью обеспечения равномерной загрузки ОМП/КМП и достижения целевых показателей, необходимо организовать работу согласно времени такта.

Время такта отражает скорость, с которой нужно выполнить комплексную услугу, и прямо зависит от плановых показателей (расчетная величина). Время такта позволяет определить объём работы для каждого медицинского работника, занятого в проведении диспансеризации. Время такта нельзя путать с временем цикла. Время цикла — фактическое время, которое требуется для выполнения определенного метода/исследования в рамках процесса диспансеризации (определяется прямым наблюдением — хронометраж).

Расчет времени такта осуществляется по формуле:

К МО прикреплено и регулярно получают ПМСП 90 тыс. чел., т.о. ежегодный плановый показатель составит — 18,9 тыс. Длительность работы ОМП составляет 12 часов (720 мин).

Теперь мы можем рассчитать время такта: (247дней х720 мин)/18900 чел. = 9,4 мин/чел. Это означает, что каждые 9,4 мин. гражданин должен переходить от одного к другому методу обследования.

Если время такта больше или равно времени цикла, выполняемого одним сотрудником, то мы можем достичь плановых показателей не привлекая дополнительный персонал. Если время такта меньше времени цикла, то необходимо:

· сократить потери внутри времени цикла

· произвести перебалансировку работ между недозагруженными сотрудниками ОМП/КМП

Приложение 4. Диаграмма загрузки

Свободно перераспределять выполняемые обязанности между сотрудниками возможно только с учетом уровня квалификации (медицинская сестра — медицинская сестра, медицинская сестра — врач, медицинская сестра — фельдшер, фельдшер — врач).

· привлечение дополнительного персонала

Время такта для методов исследования, выполняемых узкими специалистами (Врач-терапевт ОМП, УЗИ, Дуплекс БЦА, ФГДС, колоноскопия и др.), величина расчетная и определяется, исходя из доли обследованных, имеющих показания к выполнению данных методов.

В предыдущем году доля лиц, которым была установлена II или IIIА группа здоровья, составила 60% или 11 340 чел., не менее 60% (6 804) из них должны были пройти индивидуальное УПК. Время такта для этого метода составит: (247дней х720 мин.)/6 804 чел. = 26,1 мин/чел. Рекомендованная длительность индивидуального УПК составляет 40 мин., следовательно, для выполнения этого метода необходимо более 1 специалиста.

Приложение 5. Диаграмма загрузки

Важной составляющей эффективной организации процесса диспансеризации является четкая маршрутизация движения пациентов, медицинской документации. Как отмечено выше, равномерность потока способствует повышению пропускной способности подразделений МО (регистратура, ОМП/КМП, КДО, лаборатория). Поэтому, приступая к планированию маршрутизации необходимо создать принципиальную схему процесса. Схема диспансеризации, согласно порядку, утвержденного приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 03.02.2015, № 36ан, представлена на рис.1.

|

На основании общей схемы процесса диспансеризации, следует составить схемы процессов каждого из двух этапов. Схемы процессов представлены на рис.2 и рис. 3.

Рисунок 2 Маршрутизация I этап.

Рисунок 3 Маршрутизация 2 этап.

К основным особенностям Порядка диспансеризации, утвержденного приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 03.02.2015, № 36ан относится дифференцированный подход к формированию набора инструментально-лабораторных методов исследования, примененный в целях повышения вероятности раннего выявления хронических неинфекционных заболеваний, наиболее часто встречающихся в конкретных половозрастных группах. Это обуславливает значительные различия в наборе методов исследования I этапа диспансеризации, доступных в различных поло-возрастных группах, а следовательно, и разную длительность процесса диспансеризации.

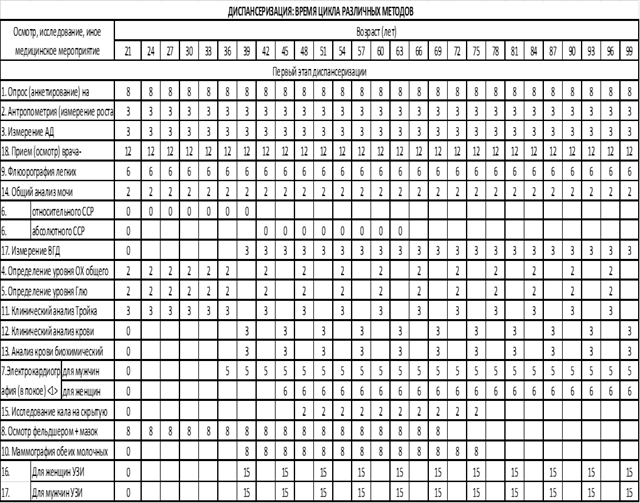

По этой причине, дальнейшее планирование процесса диспансеризации с учетом равномерности потока пациентов, требует учета многообразия вариантов планов обследования с расчетом длительности времени циклов их составляющих. Для этой цели удобно использовать Приложение №1 к Порядку, дополнив её данными хронометража времени цикла различных методов (таб.1). По полученным данным можно рассчитать и среднюю суммарную длительность процесса диспансеризации у пациентов разных возрастов (таб. 2;3).

Таблица 1. Время цикла методов первого этапа диспансеризации.

Таблица 2. Количество исследований в различных возрастах.

Таблица 3. Суммарная длительность процессов первого этапа диспансеризации.

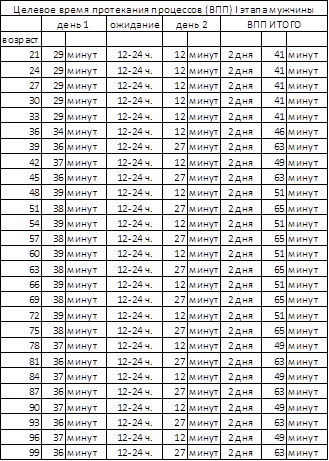

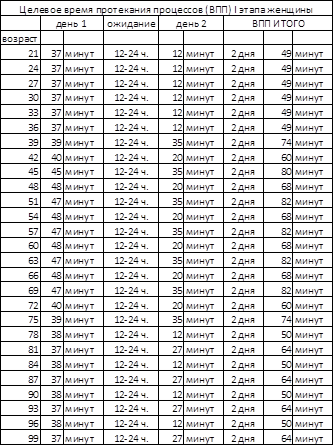

На основании произведенных расчетов, принимая во внимание время, необходимое для подготовки к исследованиям и их выполнения, следует определить целевую длительность процесса диспансеризации (таб. 4;5).

Таблица 4. ВПП мужчины

Таблица 5. ВПП мужчины

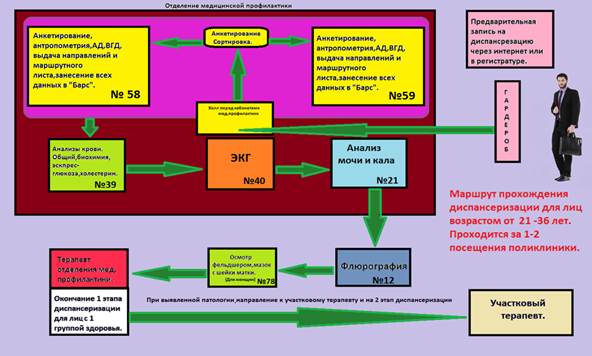

Для достижения целевой продолжительности процесса и обеспечения планового охвата с минимальным привлечением персонала, необходимо обеспечить соблюдение времени такта. Для этого необходимо организовать распределение методов исследования, выполняемых в различных подразделениях (кабинетах) таким образом, чтобы время пребывания пациента в различных кабинетах максимально соответствовало времени такта (рис.4).

Рисунок 4 Распределение нагрузки

После распределения нагрузки, можно приступать непосредственно к составлению маршрутизации обследуемых. Пример маршрутизации представлен на рисунках 5 и 6.

Рисунок 5 Пример маршрута лиц возрастов 21-36

Рисунок 6 Пример маршрута лиц старше 36 лет.

Организация эффективного рабочего места по системе 5S в отделениях медицинской профилактики.

С целью организации эффективной работы медицинского персонала следует организовать рабочие места согласно принципам системы 5S.

5S — система, направленная на правильную, эффективную и безопасную организацию рабочего места.

5 принципов, на японском языке все начинаются с буквы S.

1 шаг — сортировка

Подразумевает собой разделение вещей на нужные и ненужные и избавление от последних.

Все материалы, оборудование и инструмент сортируются по принципам:

Нужные всегда — материалы, которые используются в работе постоянно;

Нужные иногда — материалы, которые могут использоваться в работе, но в данный момент не востребованы;

Ненужные вообще — неиспользуемые инструменты, бланки, посторонние предметы;

Без первого шага «Сортировка» бессмысленно переходить к шагу «Соблюдение порядка» и что-то переставлять. В таком случае вы просто перекладываете ненужные вещи с места на место.

Важно УДАЛЯТЬ НЕНУЖНОЕ.

2 Шаг- соблюдение порядка

Необходимо определить место для каждого предмета.

Расположение предметов должно отвечает требованиям: безопасности, качества, эффективной работы.

Принципы расположения вещей:

— легко вернуть на место;

— на видном месте;

— располагать предметы, согласно использования в текущем процессе;

— чем чаще предмет используется, тем ближе находится;

3 Шаг -Содержание в чистоте

Это наведение и поддержание чистоты рабочей зоны:

— уборка рабочего места;

— тщательная уборка и чистка оборудования, фиксация неисправностей;

— устранение неисправностей и выработка мер по их предотвращению;

4 Шаг — Стандартизация

Создание понятных визуальных стандартов и инструкций:

— выработанный порядок фиксируем визуально;

— с первого взгляда должно быть понятно, что где лежит, что есть в наличии, а что отсутствует на своем месте;

5 Шаг — Совершенствование

Постоянно совершенствовать свое рабочее место:

— требовать принципам системы 5S;

— улучшать разработанные стандарты;

— обучать персонал и следовать разработанным правилам.

Примеры шагов использования Системы 5S:

|

|

|

|

|

|

|

|  |

Приложение №1

Приложение №1

|

|

План мероприятий по реализации проекта в ЦГКБ поликлиника № 2

Источник: poisk-ru.ru