Бизнес-план учебного заведения должен включать множество нюансов: качество предлагаемого образования, стоимость, преподавательский состав, оснащение, инновационную деятельность, стратегию развития и т. д. Кроме того, образовательная деятельность предусматривает обязательное лицензирование и последующие периодические аттестации.

Статьи по теме:

- Как открыть учебное заведение

- Как привлечь абитуриента в вуз

- Как проверить лицензию вуза

Вам понадобится

- — устав;

- — учебный план;

- — методические разработки;

- — должностные инструкции;

- — лицензия Министерства образования.

Инструкция

В связи с большой организационно-правовой работы, многие люди предпочитают открывать не вузы, а школы и курсы. Однако здесь тоже понадобится лицензия. Впрочем, лицензия не нужна, если речь касается индивидуального предпринимателя. Но в этом случае есть один минус — документ об образовании тогда не выдается.

7 секретов успешного учебного центра от «mySchool»

Учебное заведение, как все юридические лица, зарегистрируйте в Главном управлении Федеральной регистрационной службы. По закону регистрация должна занять месяц, но во многих случаях она растягивается на больший срок.

За регистрацию приготовьтесь заплатить государственную пошлину и представить регистрирующему органу учредительные документы. Их готовят в зависимости от организационно-правовой формы будущего учебного заведения. Прежде чем подавать заявление о регистрации юридического лица установленной формы заверьте его у нотариуса, а после отнесите в регистрационный орган.

После зарегистрированное образовательное учреждение ставят на налоговый учет (с присвоением идентификационного номера налогоплательщика), а также на учет во внебюджетных фондах — Фонде обязательного медицинского страхования, Пенсионном фонде, Фонде социального страхования, государственной статистики, где они получают статистические коды.

Помимо этого, нужно позаботиться о выдаче лицензии Министерства образования Российской Федерации. Для более подробной информации о документах для ее выдачи, обращайтесь в местные органы лицензирования и надзора. Лицензия подтверждает право учебного заведения предоставлять образовательные услуги. Без нее учебное заведение не имеет право заниматься образовательной деятельностью и выдавать дипломы о присвоении квалификации.

Лицензии выдают на основании заключения экспертной комиссии. Кроме лицензии, если речь идет о высшем учебном заведении, понадобится еще свидетельство о государственной аккредитации, которое подтверждает уровень реализуемых образовательных программ и право на выдачу диплома государственного образца. Аккредитация проходит каждые 5 лет. Позаботьтесь, чтобы к свидетельству было еще приложение, где указывают программы вуза, ступени образования, квалификации и т. д.

Полезный совет

Регистрируйте индивидуальное предприятие или общество с ограниченной ответственностью, подавайте заявление в налоговую на упрощенную систему налогообложения, набирайте штат, делайте рекламу, формируйте группы учащихся и начинайте заниматься любимым делом.

Совет полезен?

Статьи по теме:

- Как рекламировать вуз

- Как проходит аккредитация вуза

- Что такое аккредитация новостройки

Добавить комментарий к статье

Похожие советы

- Что такое обучение на бюджетной основе

- Что такое негосударственные институты

- Чем институт отличается от университета

- Что такое грант на обучение и как его получить

Новые советы от КакПросто

Рекомендованная статья

Какими будут направления итогового сочинения в 2017-2018 учебном году

В декабре одиннадцатиклассникам предстоит написать уже ставшее традиционным итоговое сочинение. И только те, кто успешно.

Источник: www.kakprosto.ru

Вуз как организация социального предпринимательства: возможности интеграции в инновационную экономику региона

Higher educational institution as an organization of social entrepreneurship: the opportunities of integration into the economy of the region

Авторы

Гешко Олеся Александровна

старший преподаватель кафедры экономики, менеджмента и маркетинга

Россия, Омский государственный педагогический университет

Аннотация

В статье обозначена необходимость повышения эффективности механизма взаимодействия в системе «государство — вуз — бизнес». Приведена условная модель «социально-предпринимательского вуза» и выделены наиболее важные характеристики, присущие образовательному учреждению предпринимательского типа. Обозначена значимая связь между вузом и предприятиями малого и среднего бизнеса в плане развития инновационной инфраструктуры предпринимательства и способствования развитию экономики региона. Результаты исследования могут быть использованы в качестве концептуальных положений для разработки стратегии развития высшего учебного заведения.

Ключевые слова

Инновационная структура предпринимательства, предпринимательский университет, социально-предпринимательский вуз.

Рекомендуемая ссылка

Гешко Олеся Александровна. Вуз как организация социального предпринимательства: возможности интеграции в инновационную экономику региона // Современные технологии управления. ISSN 2226-9339. — №11 (59). Номер статьи: 5901. 11.2015. Режим доступа: https://sovman.ru/article/5901/

Authors

Geshko Olesja Aleksandrovna

a senior lecturer Economics, Management and Marketing

Russia, Omsk State Pedagogical University

Abstract

The necessity of the relationship «government» higher educational institution «business» improving is underlined in the article. The model of a “socio – entrepreneurial educational institution” and its main characteristics are described here. Strong connections between higher educational institutions and small and medium – sized businesses as a part of innovation infrastructure development and regional economy development are analyzed in the paper. The results of the research can be used as conceptual ideas for the development structure of higher educational institutions.

Keywords

Entrepreneurship innovation structure, entrepreneurial university, socio – entrepreneurial higher educational institution.

Suggested citation

Geshko Olesja Aleksandrovna. Higher educational institution as an organization of social entrepreneurship: the opportunities of integration into the economy of the region // Modern Management Technology. ISSN 2226-9339. — №11 (59). Art. # 5901. Date issued: 08.11.2015. Available at: https://sovman.ru/article/5901/

Актуальностьпроблемы исследования продиктована тем, что события, происходящие в нашем обществе в последние годы, обуславливают необходимость формирования инновационной экономики как важнейшего стратегического направления развития. В этой связи инновации необходимо рассматривать как один из факторов конкурентоспособности каждого отдельного региона и всего государства в целом.

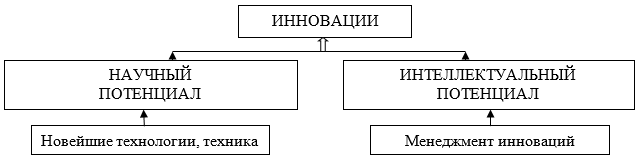

Инновации выступают в качестве сложного процесса с экономической и политической стороны, в основе которого сочетание и использование научного и интеллектуального потенциалов (рис.1).

Рис. 1. Ключевые потенциалы инновационного развития региона

Обеспечение процессов инновационного развития региона предполагает создание соответствующих условий – единой системы по генерированию и преобразованию знаний в новые продукты товары, технологии, с целью удовлетворения реальных и потенциальных потребностей рынка. При этом усиление инновационной деятельности на региональном уровне будет способствовать повышению эффективности инновационной деятельности в масштабах всей страны.

В качестве задач по оперативному и стратегическому планированию региональной инновационной политики можно рассматривать следующие:

- активизация инновационной деятельности, направленная на выпуск конкурентоспособной продукции соответствующего качества;

- максимизация возможностей по использованию передовых достижений науки;

- структурная перестройка ведущих отраслей экономики региона;

- разработка на уровне региона научно-технических и инновационных проектов и программ с целью повышения уровня социально-экономического развития;

- расширение направлений осуществлений осуществления региональных заказов на научную, инновационную и научно-техническую продукцию и т.д.

Отметим, что развитие российского сектора исследований и разработок носит неоднородный характер, что вызвано влиянием следующих обстоятельств:

- значительная автономия от бизнеса;

- зависимость от финансовой поддержки государства;

- недостаточное число малых и средних инновационных предприятий, обладающих достаточным потенциалом для внедрения разработок и пр.

Приоритетным направлением является совершенствование инновационной инфраструктуры предпринимательства. Во многом реализация указанного может быть обеспечена за счет повышения эффективности механизма взаимодействия в системе «государство — вуз — бизнес» [1].

В современных условиях особо актуально построение инновационного развития региона на базе модели тройной спирали, которая как раз и предполагает организацию сбалансированных отношений трех институтов: вуза, государства и бизнеса, причем роль вуза в этих отношениях лидирующая. Здесь мы имеем дело с появлением у университетов новой для них функции – предпринимательской, которая позволяет стать активным игроком в социально-экономическом развитии своего региона.

Таким образом, кроме решения традиционных общих задач высшего образования, университетам целесообразно задуматься о реализации предпринимательской функции, которая способствует формированию инновационной культуры и носит системообразующий характер.

В отличие от ведущих вузов России, обладающих наибольшим потенциалом и возможностями, региональные коллеги для достижения своей миссии и предоставления качественных образовательных услуг вынуждены мобилизировать для этого все свои ресурсы, которых часто не хватает.

Модернизация отечественной системы образования, а также повсеместные процессы укрупнения и оптимизации негативно отразились на деятельности региональных вузов, вызвав необходимость формирования навыков, разработки технологии и механизма по привлечению финансовых ресурсов. К сожалению не все вузы обнаруживают высокий уровень проектной культуры, позволяющий получать гранты и направлять их на нужды своего развития. В этой связи, видится один из выходов — реализация партнерского сотрудничества с бизнесом, через реализацию совместных коммерческих проектов.

В системе высшего образования в РФ уже есть положительные примеры подобного сотрудничества, где обе стороны получают выгоду от проявления синергетического эффекта. Здесь возможны следующие формы взаимодействия вуза и предприятий малого и среднего бизнеса:

- проведение лекционных и практических занятий специалистами предприятий, направленных на формирование у студентов профессиональных компетенций;

- осуществление целевого заказа на подготовку конкретных специалистов для бизнеса;

- создание при вузах лабораторий с приобретением необходимого оборудования;

- открытие на базе вуза студенческого бизнес-инкубатора и центров инноваций;

- предоставление студентам базы предприятия для прохождения производственной практики;

- оказание спонсорской поддержки;

- предоставление заказа на проведение научно-исследовательских разработок;

- кооперирование вуза и предприятий для реализации совместных инновационных проектов и пр.

Подобная практика взаимодействия существует и в Омском регионе. Так с 2010 года благодаря подписанию соглашения о сотрудничестве в сфере поддержки и развития малого и среднего предпринимательства с бизнес-инкубаторами, последние были созданы при омских учебных заведениях, в том числе и вузах.

Основная цель такого взаимодействия в создании необходимых условий, которые позволяют организовать и выстроить эффективную деятельность научно-инновационных коллективов студентов, аспирантов, научных работников и предпринимателей для совместной реализации различных проектов и продвижения оригинальных научно-технических идей. К примеру, при Межвузовском инновационном бизнес-инкубаторе (МИБИ) в Омском государственном университете в 2013 году было зарегистрировано уже 15 малых инновационных предприятий, учредителями которых являются как молодые ученые и сотрудники омских вузов, так и сам университет.

Создание такой инновационной инфраструктуры дает сильный импульс к реализации научно-инновационных проектов, предоставляя талантливой молодежи широкие возможности для осуществления своих идей и их поддержку в различных структурах региона.

Сегодня вузу необходимо развивать свою предпринимательскую активность, которая способствует решению ряда задач:

- содействие развитию малого и среднего предпринимательства;

- создание на территории региона мощного звена инновационных компаний;

- способствование протеканию процессов динамических преобразований в социально-экономической сфере.

Таким образом, вуз призван играть решающую роль на пути раскрытия и развития инновационного потенциала региона. В этой связи, целесообразно говорить о построении новой модели вуза как предпринимательской организации,главное отличие которой в постоянном поиске новых возможностей.

Те университеты, перед которыми стоит задача по развитию в новых условиях, находятся в активном поиске инновационных форм как образовательной, так и научной деятельности, а также взаимовыгодных форм взаимодействия с регионом.

Отметим, что сам термин «предпринимательский университет» не является новым. Вопросы университетского менеджмента начали рассматриваться в работах исследователей еще с 1990-х гг., благодаря чему появились различные публикации на данную тему. Особо известны работы авторов Ж. Ропке, Б. Кларка и др. Тем не менее, применение самого термина «предпринимательство» в отношении вуза воспринимается весьма неоднозначно в широких научных и преподавательских кругах.

Использование термина «предпринимательская организация», как одного из способов внутреннего устройства организации любого вида, применительно к университету не означает отождествление последнего с другими видами организаций. Для вуза предпринимательское действие представляет особенности функционирования в условиях влияния факторов внешней среды и активного освоения новой информации, что обуславливает особую рациональность работы. Указанное обуславливает осуществление различного рода изменений внутренней среды вуза, от корректировки миссии учебного заведения до преобразований в его структуре управления.

На сегодняшний день известны два пути становления предпринимательского вуза:

- предпринимательский вуз по результату, где его преподаватели и выпускники создают различные инновационные компании, являющиеся высокотехнологичными;

- предпринимательский вуз по типу действия команды управленцев, т.е. «университет-предприниматель», что предполагает наличие у вуза мощного академического центра и структуры, позволяющей реализовывать проекты; а также финансовую самостоятельность.

Отметим, что первый путь осуществляется посредством создания системы управления, разработки механизмов и выбора таких инструментов, которые позволят преподавателям, студентам, аспирантам вуза создавать инновационные компании [2].

Выбор второго пути предполагает построение вуза-лидера с формированием управленческой команды, которая действует как предприниматель. Такой университет имеет мощный академический центр и отличается многообразием форм финансирования. Выделим отдельные характеристики университета-предпринимателя:

- наличие усиленного центра управления за счет оптимального совмещения традиционных университетских функций с новыми управленческими ценностями;

- обширная периферия развития предполагающая непрерывный рост подразделений внутри вуза с их взаимосвязью с различными предпринимательскими структурами за пределами университета;

- диверсификация источников финансирования, что позволяет вузу не только иметь наличие средства, но и распоряжаться ими по собственному усмотрению;

- формирование академического центра нового типа, где кафедры и факультеты становятся предпринимательскими подразделениями;

- способствование развитию интегрированной предпринимательской культуры вуза, позволяющей обеспечить условия для взаимодействия идей с практической деятельностью.

Для того, чтобы вуз мог считать себя предпринимательским, ему необходимо работать над преодолением ограничений в трех существенных сферах:

- Генерация знаний: организация непрерывного процесса разработки новых исследовательских методов, изучения новых областей знания, а также новых проблем в уже известных областях;

- Преподавание: развитие инновационных методов обучения как синтеза передовых достижений науки и практики;

- Внедрение знаний в практику: организация взаимодействия с внешней средой.

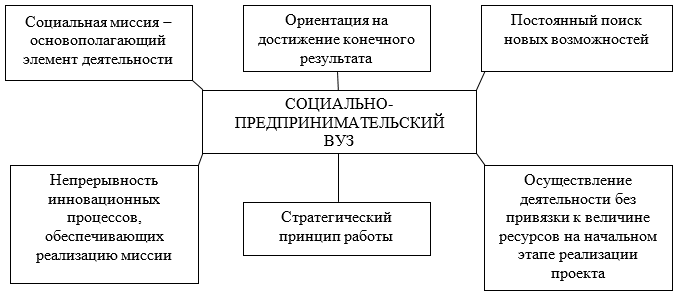

Следует отметить, что вуз должен стать не просто предпринимательским, а организацией «социально-предпринимательского типа». При этом, социально-предпринимательским будем называть такой вуз, в котором доход выступает как средство для достижения миссии, следовательно, миссия выступает в качестве основного критерия оценки эффективности осуществления предпринимательской деятельности.

Рисунок 2 отражает особенности вуза нового типа как агента изменений в социально-экономической сфере региона.

Рис. 2.Особенности социально-предпринимательского вуза

Развитие социально-предпринимательского вуза предполагает управление его внутренними изменениями, которые должны быть адекватны изменениям во внешней среде. Данный процесс необходимо строить на основе стратегического самоопределения вуза, где в реализацию плановой функции вовлечены все заинтересованные стороны.

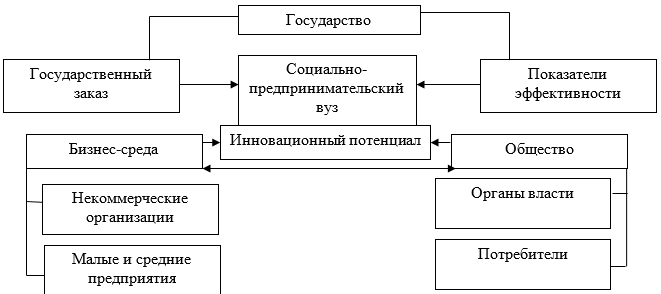

Являясь предпринимательской организацией, вуз становится институциональной средой для инновационного развития региона. Частичная реализация институциональных сфер посредством осуществления некоторых их функций, являющихся нетрадиционными для самого вуза, является источником инноваций. Таким образом, наряду с образованием и научными исследованиями, вуз способен вносить свой вклад в развитие инновационной экономики региона посредством создания новых предприятий в университетских бизнес-инкубаторах. Бизнес при этом оказывает образовательные услуги в различных формах, а само государство выступает в качестве общественного предпринимателя и венчурного инвестора.

Благодаря своему новому облику вуз способствует повышению уровня развития региона посредством:

- подготовки квалифицированных специалистов для разных отраслей экономики;

- способствования технологическому развитию региона за счет НИОКР, проектной деятельности бизнес-инкубаторов и технопарков, оказания консультационной поддержки бизнесу;

- организации системы повышения квалификации и переподготовки и пр.

Функционирование социально-предпринимательского вуза разворачивается одновременно в нескольких плоскостях: научные и исследовательские разработки, образовательная деятельность, региональное бизнес-проектирование. Указанное вызывает необходимость диверсификации источников финансирования вуза за счет выполнения государственного заказа, расширения спектра оказания консалтинговых услуг, привлечения инвестиций, выполнения крупных региональных проектов [3].

Развитие вуза должно быть ориентировано на закрытие двух ключевых позиций:

- Активное применение знаний на практике.

- Реализация результатов интеллектуальной деятельности на базе предприятия и организаций.

На рис. 3 представлена условная модель социально-предпринимательского вуза.

Рис. 3. Условная модель социально-предпринимательского вуза

Основное отличие от классических вузов в том, что предпринимательские вузы основаны на системной интеграции преподавательской, научно-исследовательской, а также предпринимательской деятельности, имеют в составе своей структуры объекты инновационной инфраструктуры.

Выше приведенные рассуждения позволили выделить наиболее важные характеристики социально-предпринимательского вуза:

- акцент на достижении результата благодаря симбиозу трех функций: образовательной, научно-исследовательской и предпринимательской;

- наличие непосредственного опыта работы с некоммерческими организациями, в том числе и социально ориентированными;

- открытость сообществу как способ разработки и реализации инновационных проектов, направленных не только на повышение эффективности деятельности самого вуза, но и на решение социально-экономических проблем региона;

- построение модели вуза с организационной структурой матричного типа, позволяющей решать задачи в рамках программно-проектного управления;

- разработка конкурсов, создание дискуссионных площадок, позволяющих вовлекать в инновационно-предпринимательские процессы представителей власти и бизнеса;

- ориентация на потребности общества.

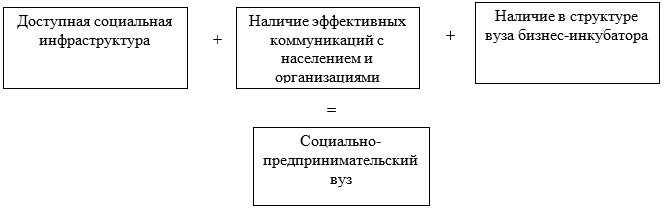

Приведенные характеристики позволяют вывести «формулу» социально-предпринимательского вуза, как слагаемого трех компонентов (рис. 4):

Рис.4. Ключевые элементы социально-предпринимательского вуза

Указанное позволит вузу обеспечить взаимодействие с различными целевыми аудиториями, посредством реализации мероприятий в выбранных направлениях.

Заключение

Современные условия в сфере высшего образования предполагают трансформацию вузов из учреждений, реализующих образовательную и научно-исследовательскую функции, в организации предпринимательского типа. Новая миссия таких вузов ориентирована на развитие инновационного потенциала территории. Таким образом, вуз не только дает студентам новые знания, но и приносит пользу своему региону, за счет применения современных форм внешнего сотрудничества. Благодаря такому сотрудничеству институциональных сфер — государства, вуза и бизнеса, обеспечивается решение значимых социально-экономических проблем.

Как бизнесу сотрудничать с университетами

Ведущие компании сегодня нуждаются в выпускниках вузов, которые уже в момент старта трудовой деятельности могли бы решать практические задачи и иметь реальные компетенции. Кроме того, компании часто имеют собственные крупные научно-исследовательские центры, например по обработке больших данных.

Российские университеты служат для таких компаний поставщиками готовых кадров и часто выступают партнерами в создании широкого спектра RD, единицы, а в спросе на сильных выпускников наблюдается конкуренция.

Как увеличить число студентов, которые готовы вовлекаться в решение прикладных исследовательских и бизнес-задач корпораций и имеют возможность бесшовного перехода от учебы к работе? Это возможно при популяризации концепции STEM-образования.

Что такое STEM, где консенсус между научными и бизнес-задачами, а также другие вопросы обсуждались на пленарной сессии «Наука и бизнес: новые тренды», прошедшей в рамках XXIV Ясинской (Апрельской) международной научной конференции.

Наука и бизнес: новые тренды

В работе сессии приняли участие эксперты, отвечающие за науку и образование в НИУ ВШЭ и МФТИ, научный руководитель Вышки Ярослав Кузьминов и председатель правления Тинькофф Банка Станислав Близнюк.

Ярослав Кузьминов, открывая дискуссию, отметил, что бизнес обращается к университетам прежде всего как к источнику кадров и держателю интеллектуальных продуктов. Впрочем, до недавнего времени компании в массе своей не рассматривали российские вузы как RD, свой инжиниринг. Тем не менее вне НИИ и университетов пока нет такого потенциала

Как открыть образовательный центр. Конкурс для подписчиков.

Кроме того, для бизнеса важно сотрудничать с вузами и с репутационной точки зрения. Может ли быть сотрудничество бизнеса и университетов более глубоким? Насколько жизнеспособна STEM-концепция? На эту тему Ярослав Кузьминов предложил высказаться Станиславу Близнюку. Глава «Тинькофф» подчеркнул, что сегодня компания по факту не является просто банком или корпорацией, а представляет собой IT-компанию и научно-исследовательский центр, и ключевую стоимость бизнеса «Тинькофф» создают новые технологии, инновации, молодые продвинутые кадры.

Одна из “похожестей” между успешным бизнесом и наукой — это то, что всегда нужно искать свой путь развития, создавать какие-то мутации, которые приводят либо в тупик, либо к следующей ступени развития. Не надо бояться мутаций, не надо бояться экспериментировать, не надо бояться свободы

Он рассказал, что с самого начала компания ориентировалась на то, чтобы привлекать к себе умных молодых людей, которые хотят создавать что-то новое, но и не боятся ошибаться:

Этот подход сохраняется у нас до сих пор. Для трети наших сотрудников “Тинькофф” — первое место работы. Для поддержки этого мы ведем большую работу с вузами, создаем там свои кафедры, лаборатории, программы и так далее.

Тем не менее поиск лучших специалистов в дальнейшем будет все более сложным. Спрос на квалифицированные кадры, которые обладают сложными компетенциями, уже сейчас превышает предложение. Учитывая сегодняшние тренды, потребность в таких работниках будет и дальше возрастать.

Чтобы выигрывать конкуренцию за кадры, нужно значительно расширять воронку, которая будет “засасывать” их. Нужно начинать работать с людьми как можно раньше

— полагает Станислав Близнюк.

Для этого бизнес должен идти в вузы, расширяя там свое присутствие, увеличивая объемы решения студентами прикладных задач. Возможен и путь создания новых STEM-университетов. При этом глава «Тинькофф» подчеркивает, что компания работает здесь не только на себя, но и на всю отрасль. Интересы бизнеса и образования в этом случае совпадают, ведь как университет, так и современная компания нацелены на развитие человеческого капитала.

Мы выращиваем специалиста не для себя, а для отрасли. Человеческий капитал потребуется всем, и мы не хотим навязывать себя как единственное место работы, хотя и будем точкой первого выбора. Мы будем довольны тем, что к нам пойдут 20–30%. Мы хотим поддерживать науку, формировать научное сообщество, исследовательское направление

Это поможет формировать тот кадровый потенциал вузов, который потом будет готовить специалистов, востребованных на рынке. При этом глава «Тинькофф» полагает, что университет может быть окупаемым проектом в краткосрочной перспективе. Ярослав Кузьминов дополнил, что проблема окупаемости зависит от того, насколько человек верит в то, что вернет вложенные средства.

Тем не менее окупаемость — не единственный среди важных критериев. Еще одним, не менее значительным, можно назвать доступность образования. Станислав Близнюк считает развитие и изменение системы образовательного кредита ключевым моментом для повышения доступности образования. Этот инструмент, подчеркнул глава «Тинькофф», при наличии относительно невысокой процентной ставки будет лучше мотивировать ребят хорошо учиться и строить успешную карьеру, накапливать человеческий капитал. Бесплатное образование, по мнению Станислава Близнюка, с мотивационной задачей справляется хуже.

Образовательный кредит

Ярослав Кузьминов поддержал идею необходимости расширения использования образовательного кредита и модель работы не только на себя, но и на отрасль, поскольку для вуза поддержка собственной репутации — такой же важный критерий успеха, как для компании доход.

Такого рода модель — работать на рынок, а не только на себя — освоена Высшей школой экономики

— заявил Кузьминов, приведя в пример Лицей НИУ ВШЭ, выпускники которого идут учиться далее не только в Вышку, но и в другие вузы. При этом образовательный кредит научрук Вышки сравнил с ипотекой: и то и другое — это инвестиции в будущее, при этом вложение в образование не менее важно, чем покупка жилья.

В моем понимании ипотека — это не кредит, это способ пенсионных накоплений для людей среднего возраста. Образовательный кредит — это способ накопления первоначального человеческого капитала для молодых людей

— полагает Станислав Близнюк.

Говоря о бюджетной и небюджетной моделях образования, нельзя упускать из вида вопросы социального неравенства. Директор Института образования ВШЭ Евгений Терентьев считает, что образование высокого качества менее доступно для семей с низким социально-экономическим капиталом, оно концентрируется в регионах с высоким уровнем развития. Согласно исследованиям Института образования, использование исключительно кредитной модели образования может в краткосрочном периоде усиливать неравенство приема в вузы, поэтому важно подходить к вопросу сбалансированно.

Участники дискуссии также сошлись на мнении о том, что обсуждение проблемы образовательного кредита нуждается в проведении отдельного круглого стола в рамках Конференции. Нельзя забывать и о том, что значительная часть студентов идет в вузы не только в расчете на получение специальности, которая позволит рассчитывать в будущем на высокую зарплату, но и ради того, чтобы реализовать свой творческий и научный потенциал, и это надо учитывать бизнесу, полагает Ярослав Кузьминов.

В исследовательских вузах студенты часто ориентируются на то, что им интересно, а не на то, что им принесет доход

Евгений Терентьев в этой связи добавил, что Институт образования запустил лонгитюдное исследование, по результатам которого стало понятно, что среди тех, кто приходит в ведущие вузы, больше всего тех, кто приходит с рациональной мотивацией. 40% студентов приходит из интереса, и это трансформационная модель поведения, то есть люди, приходя учиться, хотят изменить мир.

Несмотря на то что спрос бизнеса на продукты и кадры университетов велик, в России не так много компаний, которые умеют работать с вузами, считает Иван Аржанцев, декан факультета компьютерных наук ВШЭ, созданного в Вышке при поддержке «Яндекса». «Тинькофф» — одна из таких компаний, которые понимают, как работать с университетами, подчеркнул декан. На его взгляд, эту тенденцию необходимо поддерживать, преодолевая сложности при выстраивании сотрудничества между университетами и бизнесом в научной сфере. Уже сейчас нужно искать новые механизмы такого взаимодействия.

Ярослав Кузьминов отметил, что успешная модель интеграции университета и бизнеса строится на том, что бизнес ставит перед студентами и выпускниками креативные задачи, постоянно расширяет собственные горизонты и направления работы, осваивает новые рынки и новые виды бизнеса, в ином случае у студентов и выпускников не будет достаточной мотивации присоединяться к корпорации.

О взаимодействии вузов и компаний высказался также проректор МФТИ Григорий Андрущак. Индустриальными партнерами вузов до недавнего времени становился очень ограниченный круг рыночных игроков, таких как те же «Яндекс», «Тинькофф», Сбер и др. Тем не менее сегодня, когда в стране взят курс на обеспечение технологического суверенитета, университеты начали работать с более широким сектором предприятий, отметил он.

Появился очень большой запрос на исследования и разработки. Мы в Физтехе, кажется, нащупали модель взаимодействия и с компаниями, у которых длинный жизненный цикл производства продукции. Мы ведем разработку конкретных решений в их интересах и идем с ними на кооперацию вдолгую. Связь с образованием состоит в том, что мы фактически формируем команду, которая частично переходит на работу на эти предприятия, частично остается в университете, чтобы учить следующее поколение студентов

— рассказал Григорий Андрущак.

При этом он отмечает разницу в культурах классических университетов и рыночных структур. Это, в частности, проявляется в разной скорости жизни: бизнес быстрее реагирует на конъюнктуру. «У тех, кто попадает к лидерам рынка как компаниям первого выбора, часто пути назад нет. Для нас как для вуза это вызов», — считает Григорий Андрущак.

Его коллега, советник ректора МФТИ Александр Повалко, также согласился с тем, что кадровая воронка, о которой говорил Станислав Близнюк, сужает возможности выбора студентами своих карьерных и образовательных траекторий:

Воронка — это способ привязать человека, так же как и кредит», — полагает он. Идея искусственно построить университет нового типа сравнима с идей проектирования искусственного языка: «сделать можно, но пользоваться этим не будут.

Попытки построить STEM-университет предпринимались неоднократно, но, как правило, успешные проекты затем трансформировались в классические вузы, включающие в себя также гуманитарные и общественные науки.

Причина этого в том, что математика, компьютерные, инженерные науки учат делать алгоритмические выводы, а гуманитарные и общественные науки учат задавать вопросы, в том числе те, что лежат на стыке образования, науки и бизнеса. Собственно, превращение STEM-университетов в классические связано в том числе с сотрудничеством с бизнесом

— отметил проректор ВШЭ Дмитрий Дагаев.

При такой трансформации остро встает вопрос поиска преподавательских кадров.

Если мы выбросим из преподавания культурно-эмоциональный блок, то получим мало креативных людей

— поддержал его Ярослав Кузьминов, уточнив, что кадровый вопрос в вузах можно решать комплексно — привлекая людей из бизнеса.

Выпускница, преподаватель и аспирант ВШЭ Екатерина Кручинская, участвовавшая в реализации крупных коммерческих проектов, уверена, что многие люди, имеющие опыт работы в бизнесе, готовы преподавать.

Это происходит, конечно, не по причине коммерческого интереса, а потому, что люди хотят реализовывать университетскую миссию, которой они вдохновились еще в студенческое время

В Вышку за преподаванием возвращаются многие выпускники. Они считают, что передавать свои знания, помноженные на бизнес-опыт, молодому поколению — это ключ к тому, чтобы даже самые сложные бизнес-задачи, часто лишенные элемента творчества, можно было решать с вдохновением от общения с молодым поколением и показывать студентам, как можно успешно реализовывать университетские навыки.

Читайте нас в

21570 просмотров

- Аналитика

- Новости России

- Новости Экономики

- бизнес

- вузы

- Ярослав Кузьминов

- Ясинская конференция

- Ещё .

Источник: vestikavkaza.ru