Ахмеджанов, В. Э. Взаимодействие власти и бизнеса как необходимый элемент развития современной экономической сферы / В. Э. Ахмеджанов. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2019. — № 23 (261). — С. 224-226. — URL: https://moluch.ru/archive/261/60119/ (дата обращения: 22.05.2023).

В данной статье обосновывается необходимость взаимодействия органов власти и бизнес-структур как элемента развития экономической сферы. В статье также рассмотрено взаимодействие власти и бизнеса как форма государственно-частного партнерства.

Ключевые слова: власть, бизнес, экономическая сфера, государственно-частное партнерство.

This article substantiates the need for interaction between government and business structures as an element of economic development. The article also discusses the interaction of government and business as a form of public-private partnership.

Keywords: power, business, economic sphere, public-private partnership.

Особенности механизма взаимодействия и взаимовлияния экономики и государства всегда являлись центром внимания и изучения как теоретиков, так и практиков экономических наук. На различных научно-практических и научно-теоретических конференциях актуализируется вопрос о влиянии воздействия предпринимательства на отношения таких сфер как государство и экономика.

Для достижения успеха и баланса взаимодействия между государством и обществом, необходимо вести речь не о полной замене государством рынка либо его устранении в регулировании рыночной деятельности, а о разумных пределам вмешательства и взаимоотношений между бизнесом и государством, когда они обуславливают взаимовлияние как сотрудники, не являясь подменой или заменой друг друга.

Проводя анализ проблем взаимодействия государства и экономики в условиях российской действительности, стоит учитывать фактор исторической обусловленности данных процессов, который оказал значительное влияние на формирование предпринимательства в России и определил сегодняшнюю ситуацию и дальнейшие перспективы развития.

Характерной чертой развития предпринимательства в России выступает факт того, что с момента своего возникновения в данной сфере экономических отношений государство занимало активную позицию. Российский бизнес никогда не являлся полностью самостоятельной категорией, которая свободна от нерыночных форм воздействия. В России именно государство выступало основным звеном существования и регулирования экономической сферы [1, C 78].

Многие развитие страны осуществляли централизованное управление экономической сферой, используя механизм сочетания государственного регулирования и рыночных методов.

Спецификой российского предпринимательства является обусловленность историческим опытом, в результате которого Россия и западные страны не могут иметь большое количество общих форм развития предпринимательства. Отраслевое распределение малых и средних предприятий характеризуется следующими показателями: предприятия оптовой и розничной торговли составляют более 40 % от всех малых и средних предприятий. 18 % предприятий заняты в сфере услуг, 12 % — строительные компании, 11 % предприятий составляют обрабатывающие производства. Индивидуальные предприниматели работают в основном в сфере торговли и бытовых услуг. 96 % предприятий, осуществляющих технологические инновации, заняты в сфере обрабатывающих производств.

В Российской Федерации в 2018 году действует6 001 091 МСП: из них, 5 729 651 (95,5 %) — микро, 252 521 (4,2 %) — малых, 18 919 (0,3 %) — средних [2].

Но необходимо отметить тот факт, что российская экономическая сфера не поднимется исключительно положившись на рыночные силы, учитывая сложившиеся кризисные условия. Дальнейшее государственное развитие, преодоление кризисных условий зависят от эффективного и цивилизованного взаимодействия сфер экономики и государства. Таким образом, необходимость партнерства государства и бизнеса определяется рядом факторов [3, C 12]:

− эффективное управление и развитие доминирующей частной собственности нуждается в партнерском взаимодействии между общество, властью и бизнесом;

− образовавшийся дисбаланс системы трехсторонних отношений, выступает негативным фактором, устранение которого направлено на равновесие участников экономического сотрудничества и гармонизацию взаимодействия власти, бизнеса и общества;

− отделением административных механизмов государственного воздействия от непосредственного участия в частной собственности и слабым присутствием во власти бизнес-структур, которые располагают значительными организационными, интеллектуальными и экономическими ресурсами;

сохранением предприятий стратегической направленности в руках государственной власти, а также необходимостью повышения уровня эффективности развития и функционирования за счет сотрудничества государства и бизнеса;

потенциальной выгодой, которая может быть получена от партнерского взаимодействия власти, бизнеса и общества.

В настоящее время понимание всего комплекса взаимодействия государства, бизнеса и гражданского общества означает обнаружение возможностей трансформации общественной системы. Думается, что особую важность эта задача приобретает именно для России, когда формирование новой государственности и становление полноценного гражданского общества во многом зависят от успешного функционирования и взаимодействия этих основных субъектов социально-политических процессов [4, C 54].

Формирование специфических моделей взаимодействия бизнес-структур, органов государственной власти и гражданского общества в Российской Федерации является одним из определяющих факторов успеха реформирования экономики и, как следствие, увеличение темпов экономического роста, а также влияет на эффективность функционирования политической системы. Однако формирование тех или иных моделей взаимодействия бизнес-структур и органов государственной власти зависит от предыдущего опыта развития страны, существующей политической культуры и сформировавшихся социальных, экономических и политических институтов [5, C 8].

Роль государственного сектора особенно возрастает в связи с проблемами национальной безопасности и вопросами, касающимися реализации концепции устойчивого развития. Несмотря на отказ от директивного вмешательства, позиции государства в народном хозяйстве достаточно сильны. Государство не ушло из экономического процесса, речь идет о поиске новых форм государственного взаимодействия с экономикой [6, C 37].

Одним из подобных форм взаимодействия может выступать государственно-частное партнерство.

В процессе трактовки понятия государственно — частного партнёрства (ГЧП) особое значение имеет вопрос соотношения всех вложенных затрат и разделения перечня рисков на основании совместных проектов. Некоторые авторы акцентируют своё внимание на процессе привлечения дополнительных финансовых вложений в экономику именно с позиции частного сектора. Важно отметить, что государственно — частное партнёрство представляется «долгосрочным уровнем партнёрства, которое не может быть ориентировано только на малозначимое и краткосрочное участие второй стороны в процессе отношений. Всё это проводится для более успешного и эффективного развития обязанностей, которые стоят перед муниципалитетами, при условии качественно нового привлечения инвестиций» [7, C 103].

Процесс функционирования ГЧП оказывает важное влияние на экономику, обеспечивая следующие моменты [8, C 41]:

- Повышает эффективность реализации проектов при помощи участия в них частного бизнеса, который может более эффективно решать вопросы производственного и управленческого характера в условиях рынка.

- Наращивает качество обслуживания конечных потребителей, а так же процесс реализации общественных проектов в более короткие сроки.

- Снижает уровень нагрузки на государственный бюджет при помощи привлечения частного сектора и переложения части затрат на пользователей.

- Привносит дополнительные возможности для развития системы предпринимательства, что в перспективе может способствовать решению проблем занятости, так как на рынке труда может повышаться спрос на высококвалифицированные профессии.

Партнерские отношения государства и бизнеса требуют согласования интересов этих двух основных институтов современного общества и экономики, поскольку данный механизм — это не простое сложение ресурсов. Следует понимать, что каждая из сторон партнерства имеет собственные цели, о чем указывалось выше, решает свои конкретные задачи, стороны имеют различные мотивации.

Таким образом, опыт организации государственно-частного партнерства показывает, что эта форма взаимодействия власти и бизнеса в последние годы является одной из самых эффективных. Государство оказывает значительную поддержку реализации проектов, как на федеральном, так и на региональном уровнях.

- Варнавский В. Г., Клименко А. В., Королев В. А., Баженов А. В., Воротников А. М. Государственно-частное партнерство: теория и практика. М.: Издательский дом Государственного университета — Высшей школы экономики, 2015.

- Развитие предприрниматеоьства в 2018 году // Электронный ресурс [Режим доступа — свободный] https://incrussia.ru/understand/svadby-chashhe-a-stomatologi-dolshe-biznes-rossii-v-tsifrah-v-issledovanii-inc/

- Бутенко Д. Е. Государственно-частное партнерство как механизм повышения конкурентоспособности промышленности России // Научно-методический электронный журнал «Концепт». — 2016. — № S9.

- Новикова О. В., Проблемы институционального взаимодействия государства и гражданского общества // Известия ВУЗов. Поволжский регион. Общественные науки. 2009. № 3.

- Серебряков, С. Л. Гражданское общество, свобода, ответственность / С. Л. Серебряков // Социально-гуманитарные знания. — 2013. — № 3.

- Бутенко Д. Е. Теоретические аспекты государственно-частного партнерства // Научно-методический электронный журнал «Концепт». — 2016. — № 17.

- Бондаренко Е. Ю. Оптимизация рисков частно-государственного партнёрства с участием международных финансовых институтов / Е. Ю. Бондаренко // Экон. науки. — 2016. — № 5.

- Варнавский В. Г. Государственно-частное партнёрство: некоторые вопросы теории и практики / В. Г. Варнавский // Мировая экономика и международные отношения. — 2015. — № 9.

Основные термины (генерируются автоматически): Россия, бизнес, экономическая сфера, государственная власть, государственно-частное партнерство, государство, гражданское общество, предприятие, Российская Федерация, частный сектор.

Источник: moluch.ru

Взаимодействие государства, гражданского общества и бизнеса в современных экономических условиях

Наряду с основными государственными мерами по противодействию финансовому кризису особое внимание необходимо уделить реализации экономических возможностей гражданского общества. Как заявил в одном из своих интервью Президент РФ Дмитрий Анатольевич Медведев, — успех в преодолении последствий мирового финансово-экономического кризиса будет во многом зависеть в нашей стране от способности государства и гражданского общества объединить усилия. К этому целесообразно добавить еще один важный элемент экономической системы как бизнес, без которой, в принципе, невозможно реализовывать социально-экономические преобразования.

Многие современные проблемы экономической системы могут быть решены с помощью формирования и реализации экономических функций «гражданского общества», суть которого сводится к тому, что субъекты хозяйственной деятельности должны, управлять и регулировать производственными процессами самостоятельно, без вмешательства власти. Это предполагает иной управленческий механизм регулирования национальной экономики.

Особое внимание необходимо обратить на то, что переход к инновационной экономике создает значительную необходимость в новом принципе организации производства и торговли, которая отразила бы новую модель экономического роста. Имя этой модели – экономика гражданского общества.

Гражданские инициативы могут иметь макроэкономический масштаб, а различные услуги, предлагаемые организациями гражданского сектора, могут приносить долгосрочные выгоды для делового сектора, особенно в сфере наращивания человеческого капитала, но только в том случае, если предлагаются механизмы быстрого и гибкого ответа на конкретные потребности. В частности, неправительственные организации могут активно участвовать в разработке, проведении и коррекции реформы социальной инфраструктуры. Кроме того, гражданское общество может обеспечить повышение качество услуг, большее равенство потребителей, снижение издержек предоставления услуг. В сфере инновации, гражданское общество способно осуществлять технологические и продуктовые инновации, действовать по новым социальным технологиям, а также формировать социальный капитал и содействовать по расширению демократизации общества.

Государство должно функционировать не в противодействии гражданскому обществу, а как его доброжелательный партнер, тем более учитывая исторический опыт функционирования гражданского общества на Западе, в котором социальная стратегия государства основывается на поддержке некоммерческих неправительственных организаций в качестве основных субъектов гражданского общества. При этом важно отметить, что только наличие национального государства является непременным условием для формирования, существования и развития гражданского общества.

Что касается отношения между гражданским обществом и бизнес-сообществом, то гражданским организациям следует определить приоритеты в зависимости от текущих потребностей общества, основываясь на объективной оценке фактической ситуации. В то же время, и предприятия должны проявить больший интерес и поддержку гражданским организациям.

Социальная роль гражданского общества может определяться как своеобразная основа ценностей, сотрудничества, терпимости, заботы о культурной жизни и интеллектуальных инновациях. Гражданские группы должны обучать членов общества навыкам гражданства и закладывать основу для выражения своих экономических интересов.

Эти социально-экономические функции имеют особую роль в развитии и наращивании самого гражданского общества. Общественные, неформальные группы предоставляют каналы, через которые «внегосударственные» категории людей смогут внести свой голос в процессе принятия правительственных решений. Это способствует повышению транспарентности и подотчетности, борьбе с коррупцией и созданию социального консенсуса в пользу экономических реформ. Гражданское общество, в свою очередь, оказывает особое влияние на макросоциальные и экономические результаты, и тем самым играет важную роль в достижении определенных результатов в борьбе с нищетой и обеспечении устойчивого развития.

В данном случае необходимо развивать диалог между гражданским обществом и правительством. Совместная деятельность открывает возможность предоставления голоса таким группам населения, которые зачастую оказываются на маргинальных позициях или в социальной изоляции. А это, в свою очередь, помогает формированию масштабных социальных связей и расширению сотрудничества между ассоциациями гражданского общества, а также улучшению подотчетности и прозрачности в сфере государственного управления. Эти последствия являются ключевыми элементами для стабильного экономического и социального развития 1 .

Главным результатом взаимодействия трех сил должен стать личностно-ориентированная экономическая система, в центре которой стоит индивид (рис.1).

В целом, государство действует в экономической системе как арбитр, устанавливая законы, нормы и правила, а при помощи аппарата (средств) принуждения эти установления выполняет. Бизнес структуры действуют методами купли-продажи, осуществляют поддержку распространения предпринимательских идей, инициативу и опыта управления, проводят научно-исследовательские и проектные работы, организуют деятельность по разработке и реализации новых технологических процессов и новой продукции, удовлетворяют материальные потребности общества, осуществляют функции по обеспечении занятости населения. Что касается третьего сектора экономики то его экономическая задача сводиться к тому, чтобы совместить интересы всех участников процесса инновационного развития посредством достижения многосторонних договоренностей, выходящих за рамки государственных установлений и коммерческих контрактов.

Гражданское общество обеспечивает условия и возможности представления перед государством гражданских экономических интересов и уже одно это превращает отдельного гражданина в «публичную» (общественно-значимую) фигуру. Гражданское общество, в его ассоциированности, существенно изменяет права экономических организаций, частную собственность и рынок, которые правомерно рассматривать и как «производные» социальные институты от гражданского общества 2 .

В данном случае, для экономической модернизации требуется все три составляющие.

Литература

1. Власть, бизнес и гражданское общество. -Издательство: ОГИ, 2003.

2. Шевяков А.Ю. Проблемы развития социальной политики в контексте реализации национальных проектов// Народонаселение

Декларация принципов взаимодействия государства и частного бизнеса

Декларация принята участниками Открытого Форума Республики Башкортостан «Принципы и правовые основы взаимодействия государства и частного бизнеса» 31 марта 2006 года на основе Федерального и Республиканского законодательства, в соответствии с практикой, нормами и традициями многонационального народа.

Участники форума декларируют основные принципы взаимоотношений государства и бизнеса:

- Социальное партнёрство

Основополагающий принцип взаимоотношений государства и бизнес-сообщества, основание для взаимоуважения, взаимной поддержки некоммерческого социального сотрудничества. Социальное партнёрство, как принцип, является одной из важных форм взаимодействия власти и бизнеса, выступает важной составляющей имиджа и деловой репутации предпринимателя, как члена общества.

- Конкурентность

Рассматривается как основной экономический принцип развития предпринимательства, который всемерно поддерживается государством. Конкурентность предусматривает дух состязательности и соревнования, честного и корректного соперничества всех форм собственности по отношению ко всем ресурсам и проектам.

- Патриотизм

Выступает ведущим принципом для сотрудничества предпринимательского сообщества с государством. Он включает в себя поддержку отечественного производителя, преимущественные права отечественного инвестора, вовлечённость бизнеса в национальные проекты и его заинтересованность строить современную, конкурентоспособную страну.

- Гражданственность

Служит основополагающим юридическим принципом взаимоотношений бизнеса и власти. Гражданственность, как важнейший институт современной демократии, предусматривает неукоснительную верность духу и букве закона, конструктивное участие в построении гражданского общества, уважение гражданских прав,свобод и традиций.

- Инновационность

Понимается как кардинальный технологический принцип государственной поддержки предпринимательства. Он предусматривает нацеленность на техническое и технологическое совершенствование всех сторон и форм производства и реализации товаров и услуг, технологическую цивилизованность и современность.

- Открытость

Принимается в качестве основного информационного принципа взаимодействия органов государственной власти и предпринимательства. Принцип предусматривает большую открытость, информационную прозрачность, доступность максимального информационного ресурса всем формам собственности. Важнейшим посредником во взаимоотношениях государства и бизнеса выступают свободные Средства массовой информации.

- Инвестиционная привлекательность

Избрана основным социальным принципом развития государства и бизнес-сообщества, который предусматривает развитие природоресурсного и трудового, потребительского и производственного, финансового и институционального, инновационного и инфраструктурного факторов инвестиционной привлекательности, расширение базы инвестиционной ёмкости.

Алексей Зудин

Источник: infopedia.su

Научная электронная библиотека

Ощущая недостаток финансирования для реализации своих возросших полномочий, местные органы власти и самоуправления стали обращаться к практике, которая вступала в противоречие с федеральным законодательством. Возникла сфера отношений между властью и бизнесом, которая не регулировалась формальными правилами, но которая была необходима для выживания территорий. На этом этапе сформировалась практика внебюджетных фондов,

в основном, за счет средств бизнес-структур. В конечном итоге, к концу первого этапа (начало 2000-х годов) в подавляющем большинстве жизнеобеспечение административно-территориальных образований оказалось в существенной зависимости от объемов неформальных добровольно-принудительных потоков ресурсов бизнеса. Эти потоки формировались в результате определенного торга между властными структурами и представителями бизнеса. Власть предъявляла бизнесу требования по дополнительному (сверх налогов) отчислению средств на нужды местного сообщества, а бизнес, осознавая получение некоторых выгод от налаживания благоприятных отношений с местными органами власти, шел на дополнительные расходы.

В начале второго этапа в России начали переплетаться тенденции деформализации и формализации структур на местном уровне. Наравне с новым витком деформализации, которая была обусловлена изменением властных полномочий и финансовых условий деятельности местных органов власти, в этот период происходила формализация ряда неформальных жизнеспособных норм, которые позволили территориям выжить на предыдущем этапе своего развития.

Основной причиной усиления тенденций формализации процессов взаимодействия бизнеса и власти, на взгляд В.В. Радаева, стало усиление спроса на формальные правила как со стороны рыночных структур, так и со стороны органов контроля государства.

Речь идет о том, что вставший на ноги бизнес экономически и социально адаптировался к новым хозяйственным условиям и стал создавать новые правила. В свою очередь и местная власть пошла на диалог с бизнесом в интересах развития территорий. В этих условиях развернулся процесс формализации взаимодействия власти и бизнеса, создания новых формальных институтов на базе социальных практик дофинансирования территорий и появления новых способов деформализации. Начиная с середины 2000-х годов процесс формализации отношений власти и бизнеса на региональном и местном уровнях еще более усиливается.

Следует отметить, что формализация институтов взаимодействия власти и бизнеса в этот период основывалась на практике формирования органами власти устойчивых социально-приемлемых стандартов поведения бизнес-структур в соответствии с принципами социальной ответственности. Характерным при этом являлось широкое распространение соглашений о сотрудничестве (как форма социального партнерства), которые ежегодно заключались между администрацией региона, города или района и отдельной компанией. Вначале они заключались с крупными компаниями, а позднее они были распространены и на малый бизнес. Безусловно, в подавляющем большинстве такие соглашения грешат односторонностью обязательств, которые ложатся на плечи бизнес-структур. Фирмы вынуждены идти по предлагаемому пути для того, чтобы:

1) избежать дополнительных административных барьеров;

2) сформировать свой имидж социально ответственного предприятия.

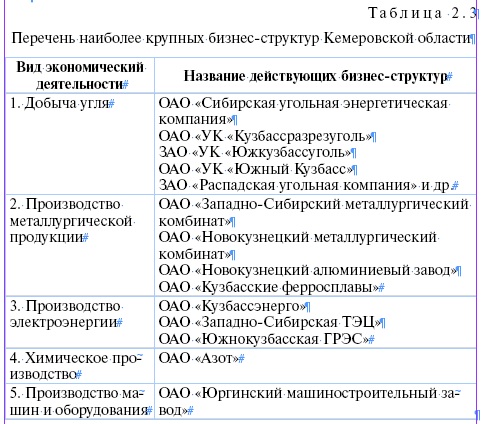

Использование соглашений органов власти и бизнеса, безусловно, характерно для многих регионов РФ. Однако само их подписание в Сибири впервые было осуществлено в Кемеровской области, в которой существует ряд особенностей развития данных практик. В Кемеровской области инициатива заключения соглашений с крупным бизнесом исходила от региональных органов власти, а не от органов местного самоуправления. При этом в Кузбассе стороны предпочитают прописывать подробно все затраты — от инвестиций в основное производство до отчислений на организацию празднования Дня шахтера, устанавливается и процент, на который будет увеличена зарплата сотрудников на предприятиях компаний и т.д.

Подробное описание обязательств бизнес-структур в Кемеровской области осуществляется в их собственных интересах. Представители компаний на условиях анонимности говорят о том, что предпочитают, чтобы в соглашениях были прописаны все обязательства —

начиная от производственных инвестиций и заканчивая объемом поставок угля для малоимущих слоев населения на благотворительной основе. Взгляд малого бизнеса на детализацию предмета соглашений иной. Бизнесмены считают, что уточнять условия формальных соглашений не нужно. Бизнес готов помогать, но не хочет, чтобы это превращалось в постоянные точно определенные обязательства. Вероятнее всего, малый бизнес опасается, что обязательства могут оказаться для него непосильными.

Количество и разнообразие действующих в Кемеровской области соглашений между органами власти и бизнесом более существенны, чем в других регионах, и в последние годы только увеличивается. Так, если в 2005 г. количество соглашений между администрацией Кемеровской области и предприятиями было около 20, то

в 2008 г. полный пакет соглашений составил уже 42 соглашения, а в 2010 г. — более 100. Первое же соглашение о социально-экономическом сотрудничестве в Кузбассе было подписано в 2000 году между администрацией области и ОАО «УК «Кузбассразрезуголь».

В 2004 г. появилось коллективное соглашение о социально-экономическом сотрудничестве между администрацией Кемеровской области и 9 крупными предприятиями региона. В нем были зафиксированы проблемы регулирования отношений между работниками и работодателями, защиты прав работников и ряд других вопросов. Текст соглашения был опубликован.

В период с 2004 по 2008 гг. был подписан ряд новых соглашений о социально-экономическом сотрудничестве и произошло уточнение предмета уже существующих документов. Большинство соглашений стали заключаться сроком на 1 год. Несмотря на общую схему подобных соглашений, размеры обязательств компаний различаются.

Крупные компании стали брать на себя управление целыми сферами развития городов и поселков: ЖКХ и благоустройство. Результатом действия подобных соглашений стали одни из лучших в регионе дороги области. На местном уровне практика заключается соглашений стала распространяться с 2004 г. Появились коллективные соглашения между местной властью и представителями малого бизнеса. Предмет их достаточно точно определен, например, условия реализации продукции местных товаропроизводителей, цены на социально значимые продукты питания и т.д. При этом круг субъектов, присоединяющихся к подписанию подобных соглашений, постоянно увеличивается.

Обращает на себя внимание то обстоятельство, что в процесс заключения соглашений между властью и бизнесом вовлекаются разные группы субъектов. С одной стороны, в него вовлечены представители крупного и малого бизнеса, а также некоммерческие организации, представляющие интересы бизнеса. С другой стороны, в качестве субъектов могут выступать — региональная, местная власть, органы внутренних дел и контролирующие организации.

Характерным является разработка в 2004 г. в г. Кемерово «Соглашения о добровольном сотрудничестве в сфере социально-экономического развития города». Соглашение включало в себя следующие условия: п. 1 «В соответствии с условиями настоящего соглашения организация обязуется безвозмездно перечислять добровольные взносы. »; пп. 3 и 4 предполагали точное указание перечисляемой бизнесменом суммы и периодичность перечислений; п. 5 «организация предъявляет в Администрацию документы, подтверждающие оплату взносов (квитанции, платежные требования)». C 2005 г. заключение соглашений с малым бизнесом стало широко распространяться и на другие города области.

В процессе развития подобных практик бизнесменов обязали не только участвовать в благотворительности, но и, например, оборудовать световые вывески, принимать участие в демонстрациях, украшении фасадов зданий в период праздников (с использованием баннеров, плакатов, иллюминации) и т.д. Конкретные указания

о видах работ рассылались предприятиям письмом или в виде телефонограмм-рекомендаций. Впоследствии был осуществлен переход от коллективных соглашений к стандартным по структуре обязательствам, налагаемым на предприятия.

Обращает на себя внимание то обстоятельство, что в вышеотмеченных «Соглашениях» безвозмездное перечисление «добровольных» взносов становится обязанностью предпринимательских структур.

О какой же социальной ответственности бизнеса можно говорить, если основные принципы КСО, изложенные в «Социальной хартии российского бизнеса», игнорируются практикой действий органов власти и самоуправления?

В то же время следует отметить, что в последние годы процесс заключения соглашений между администрациями региона и муниципалитетов стал носить более упорядоченный и отчасти законодательно оформленный характер. Дело в том, что в основу таких соглашений положены Закон Кемеровской области от 29.06.2009 г. (№ 79-ОЗ) «Об основах государственно-частного партнерства» и «Кузбасское соглашение между Федерацией профсоюзных организаций Кузбасса, Коллегией Администрации Кемеровской области и работодателями Кемеровской области на 2010-2012 годы» (см. приложение 4). В качестве примера такого соглашения в приложении 5 приведен текст проектного соглашения на 2010 год между одной из крупных компаний, работающей в Кузбассе, и администрацией региона. В качестве замечания к данному соглашению (да и большинству других двухсторонних договоров и соглашений) следует обратить внимание на отсутствие в них представителей третьей стороны, то есть общество по-прежнему остается в стороне.

Мировой финансовый кризис безусловно оказал существенное влияние не только на экономику, но и на подходы к взаимодействию бизнеса с властными структурами как на федеральном, так и на региональном и муниципальном уровнях. В этих условиях в Кемеровской области в начале 2009 г. было заключено 16 новых соглашений между органами региональной власти и бизнесом, в которых значительное внимание уделено проблемам регулирования цен и занятости населения. Очевидно, что значимость сложившихся взаимоотношений органов власти и бизнес-структур в современных условиях хозяйствования усиливается, а механизм инфорсмента должен претерпевать определенные изменения на основе дальнейшего развития принципов социально ответственного поведения бизнеса с учетом роста давления на него со стороны властных структур и общества в целом.

Источник: monographies.ru