В реферате рассмотрены концепции российских и зарубежных исследователей, посвященных задачам и роли СМИ в структуре современного общества, исследуется факторы модернизации российских масс-медиа в условиях бурного роста отечественной медиасистемы, отмечена необходимость выработки медиаполитики, нацеленной на преодоление «диспропорций рынка», мешающих СМИ выполнять свои обязанности перед обществом.

Введение……………………………..……………………………………………………. 3

СМИ в структуре современного общества………………………………………………..4

Общественная сфера vs бизнес: СМИ в борьбе интересов……………………………….6

Рынок как фактор модернизации СМИ……………………………………………. 9

Аудитория как фактор трансформации российской медиасистемы………………. 11

Необходимость медиаполитики………………………………………………………..…11

Заключение…………………………………………………………………………………14

Список литературы………………………………………………………………………..

Прикрепленные файлы: 1 файл

СМИ в структуре современного общества………………………………………………..4

Общественная сфера vs бизнес: СМИ в борьбе интересов……………………………….6

Гоблин — Про влияние СМИ на граждан и отношение государства к ним

Рынок как фактор модернизации СМИ……………………………………………. .9

Аудитория как фактор трансформации российской медиасистемы………………. 11

Необходимость медиаполитики…………………………………………… …………..…11

В реферате рассмотрены концепции российских и зарубежных исследователей, посвященных задачам и роли СМИ в структуре современного общества, исследуется факторы модернизации российских масс-медиа в условиях бурного роста отечественной медиасистемы, отмечена необходимость выработки медиаполитики, нацеленной на преодоление «диспропорций рынка», мешающих СМИ выполнять свои обязанности перед обществом.

Рассматривая положение средств массовой информации в современной России мы все чаще обращаем внимание на рынок как на движущую силу трансформации. Развитие рыночной экономики, становление рынка в самих СМИ заметно преобразили саму российскую медиасистему, принципы и нормы журналистики, впервые в современной истории создали условия для самостоятельной деятельности медиаиндустрии в рамках национальной и даже глобальной экономики. Однако в результате российская журналистика оказалась в сложном положении: новые политические и экономические реалии привели к конфликтам между ожиданиями общества, его различных институтов и результатами деятельности СМИ. Государство, бизнес и гражданское общество проявляют удивительное единодушие, негативно оценивая деятельность масс-медиа, хотя у каждой из этих сил существуют свои причины недовольства. Встает вопрос: насколько неожиданна, нетипична такая ситуация для взаимоотношений СМИ и общества?

СМИ в структуре современного общества

Теорий, описывающих природу, функции, особенности современных масс-медиа, чрезвычайно много. Они существуют в широком академическом поле, располагающемся между различными областями социально- политических и гуманитарных наук – между экономикой, политэкономией и антропологией, между культурологией и социологией, между политологией и этнографией. Различия между ними столь существенны, что подчас кажется, будто теории СМИ анализируют совсем разные явления действительности. Это впечатление, конечно, ошибочно, поскольку абсолютное большинство теорий масс-медиа, во всяком случае в странах с рыночной экономикой, к которым сегодня принадлежит основная часть мира, сходятся в признании ключевого положения.

Тревога в СМИ, влияние на экономику

В условиях рынка СМИ – отдельная отрасль экономики, движимая собственными финансовыми интересами, вынужденная исходить из соображений самоокупаемости и интересов собственников, акционеров, инвесторов 1 . Это связано с экономической формой организации медиабизнеса, при которой в условиях рынка большинство предприятий СМИ с начала XIX века находились в частной собственности. Идея частной собственности и рыночной конкуренции в медиаиндустрии по духу была близка концепции свободы печати, уже со времен Мильтона и Миллза апеллировавшей к концепции «рынка идеи» и их свободной конкуренции 2 . В условиях многих рыночных демократий частная собственность на СМИ означала отсутствие государственного контроля и, естественно, цензуры, что должно было привести к более полному удовлетворению интересов аудитории через механизмы спроса и предложения.

Еще одно обстоятельство, объясняющее глубокую интеграцию СМИ в рыночную экономику и структуры рынка, связано с тесным взаимодействием масс-медиа с рекламным рынком. Создав наиболее прибыльную бизнес-модель, основанную на рекламе товаров массового потребления, СМИ превратились в основные каналы рекламы и, соответственно, в важнейшие механизмы экономики потребления. Возник своего рода «замкнутый круг»: производители товаров и услуг нуждались в СМИ для стимулирования потребления, на что была нацелена публикация рекламы товаров массового потребления. СМИ стимулировали потребление, повышая спрос, следовательно, экономика росла, увеличивая рекламный рынок, который, в свою очередь, способствовал росту СМИ. Так последние превратились в важнейший инструмент экономики потребления, и потому рядовой потребитель, живущий в условиях рынка в развитых странах мира, использует СМИ не только для получения информации о политике, экономике, культуре, но и для пополнения знаний о потребительском рынке, новых товарах и услугах.

Однако один сугубо коммерческий интерес не может ставиться предприятиями СМИ в центр своей деятельности по одной простой причине. Средства массовой информации – вне зависимости от типа политической культуры общества – являются важнейшим социально-политическим институтом, и потому в разных национальных контекстах рассматриваются либо как институт демократии, способствующий свободному избирательному процессу, либо как институт формирования общественного мнения, либо как эффективный инструмент манипулирования им, либо как институт сохранения и развития национальной идентичности. Масс-медиа наряду с этим практически везде представляют собой и один из важнейших институтов культуры в обществе, способствующий развитию образования, сохранению языка, различных форм высокого искусства.

Важно при этом указать на принципиальное различие между пониманием экономической природы и функций СМИ в условиях рыночного и планового общества. Именно в условиях последнего СМИ рассматривались в качестве надэкономического, чисто идеологического института, что практически освобождало их от необходимости устанавливать связи с аудиторией, изучать ее, искать пути оптимального удовлетворения ее запросов и нужд. Таким образом, природа СМИ в условиях рыночной экономики неизбежно принимает двойственный характер, определяемый их вовлеченностью, с одной стороны, в механизмы распространения потребительских товаров и стимулирования потребления, и, с другой, – в социально-политическую жизнь общества, процессы формирования общественного мнения, национальной идентичности, сохранения единой культуры и языка.

Общественная сфера vs бизнес: СМИ в борьбе интересов

В исследованиях СМИ – не только в России, но и за рубежом – долгое время преобладали нормативные представления о задачах и роли СМИ. Многие исследователи, работающие в рамках нормативной школы, в своих концепциях подчеркивали, что СМИ должны прежде всего отвечать запросам общества, и только после этого потребностям экономически заинтересованных групп – владельцев, акционеров, наемных работников в медиакомпаниях.

Наиболее известной концепцией, которая в последние десятилетия доминировала в медиаисследованиях, стала концепция общественной сферы, предложенная немецким социологом Ю. Хабермасом. Он считал, что важнейшей составной чертой западноевропейской демократии было создание особого пространства социальной коммуникации – общественной сферы, в рамках которой ведется диалог граждан по социально значимым вопросам – как между собой, так и с представителями социальных институтов и властных структур. Возникновение общественной сферы Хабермас датировал ранним этапом развития западноевропейских демократических обществ. Пресса, по его мнению, сыграла ключевую роль в становлении и развитии социальной коммуникации.

Исходя из той роли, которая отводится СМИ в функционировании общественной сферы, становится очевидной важность проблемы ответственности СМИ перед обществом в целом. При этом Хабермас выявлял и особые связи между экономикой, рекламодателями прежде всего, и СМИ, возникшими в процессе развития капитализма и рыночных демократий. Однако его оценка механизмов взаимоотношений рынка и масс-медиа в целом оказалась более негативной, чем конструктивной: именно коммерческие влияния, как справедливо отмечает Хабермас, часто заставляют СМИ хуже исполнять стоящие перед ними социальные и культурные задачи, не способствуют, а, наоборот, препятствуют развитию общественной сферы в интересах всех ее участников.

С другой стороны, Хабермас постоянно подчеркивал ту критическую взаимосвязь между развитием рынка, экономики и становлением гражданского общества и индивидуализма, которая и стала одной из движущих сил капитализма. Если изначально потребность в новостях существовала только у представителей торгового сословия (главным образом в информации о движении кораблей, погоде и политической ситуации в странах – торговых партнерах, ставшей основой содержания прессы на рубеже XVII – XVIII вв.), то по мере развития капитализма подобную потребность стала испытывать и более широкая аудитория. Так возникла печать, оказывавшая непосредственное влияние на формирование критических дискуссий в обществе. Ее распространению способствовало и выделение системы экономического производства из предшествующей системы натурального индивидуального хозяйства, что привело одновременно к формированию и экономики как отдельного института, и буржуазии (среднего класса) как основы читающей аудитории 4 .

Хабермас, как мы видим, обращает особое внимание на важность прессы для развития критического дискурса в обществе, что и сыграло особую роль в формировании концепции социальной ответственности СМИ перед обществом. Сама концепция уходит корнями в историю американской журналистики, одну из наиболее интересных ее страниц – движение «разгребателей грязи», которые предавали гласности известные случаи коррупции, экономических и политических злоупотреблений. Однако в погоне за сенсациями журналисты часто переходили границы допустимого и потому вызывали в обществе не положительные, а обратные – негативные – реакции. Исходя из возможного «зла», которое может быть причинено обществу не столько критически, деструктивным журналистским расследованием, многие теоретики заговорили о «подотчетности средств массовой информации обществу» 5 . Эта концепция должна была усилить представления о важности тесных связей СМИ не с формализованными структурами политической и/или экономической власти, но с гражданским обществом и с аудиторией, понимаемой не столько как хаотичное сообщество потребителей, сколько как политически активный и культурно развитый электорат.

Известность в последнее десятилетие приобрел и подход Д. Галтунга, сформулированный в виде «треугольника Галтунга» 6 , вводящего схему взаимоотношений СМИ и основных социальных институтов – государства, бизнеса и гражданского общества. Будучи реалистом, Галтунг считал, что тип общества определяет близость СМИ к одному из этих институтов, причем на разных исторических этапах масс-медиа мигрируют внутри этого треугольника. Основное направление предполагает переход от близости к государству – через близость к гражданскому обществу – к близости к бизнесу и капиталу. Только в случае равноудаленности от всех сил, оказавшись в центре треугольника, СМИ смогут выполнять свои функции «четвертой власти», подчеркивает Д. Галтунг.

Источник: www.referat911.ru

Влияние присутствия медиа-контента на экономическое положение отдельно взятого экономического субъекта

Безуглова, М. Н. Влияние присутствия медиа-контента на экономическое положение отдельно взятого экономического субъекта / М. Н. Безуглова, А. Е. Боровлев. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2016. — № 1 (105). — С. 307-310. — URL: https://moluch.ru/archive/105/24790/ (дата обращения: 07.06.2023).

В данной статье рассмотрены проблемы отсутствия медиа-контента у большинства российских экономических субъектов. В следствии такого рода обстоятельств заработная способность субъектов значительно уменьшена. Так же предложены стратегии решения существующих проблем. Проведен анализ существующего медиа-рынка на сегодняшний день.

Ключевые слова: медиа, экономика, проект, контент, глобализация, повышение продаж

Новые технологии, пришедшие за последние несколько лет на смену традиционным способам передачи массовой информации, всемирная всепредметная глобализация кардинальным образом изменили очертания современного экономического пространства. Хотя «глобализация» стала одним из символов изменений, происходящих в современном мире, дать ему четкое определение в рамках медиапространства достаточно трудно.

Глобальное коммуникативное пространство тесно связано с мировым развитием. Под мощным воздействием новых коммуникативных систем родилась культура «реальной виртуальности». Власть виртуального мира изменяет тип человеческого сознания, восприятия, духовный мир, систему ценностей, социальных отношений и экономических взглядов. Увеличение объема информации и скорости ее распространения, направленного на создание единого всемирного информационного пространства, повышает зависимость не только человека от социума и от управленческих структур, но и экономических субъектов от присутствия медиа-контента в экономической среде.

Для начала хотелось бы остановиться на определении медиа-контента.

Медиа-контентом допускается считать всякую форму представления информации, объединенную в единый контейнер сочетающий в себе хотя бы два компонента из перечисленных: фото, текст, иллюстрация, видео, анимация, инфографика, аудио и т. д. Главной задачей такого вида представления информации будет являться увеличение спроса аудитории на конкретный вид контента и, как следствие, рост заинтересованности людей к отдельно взятой организации производящий данный материал.

Целенаправленная работа с медиа-контентом в Интернет среде с целью заработка началась относительно недавно. Однако, существует множество различных схем монетизации для получения выгоды и материальных благ с продажи или какого-любо другого взаимодействия с подготовленным с целью сбыта материала.

На сегодняшний день форма работы организаций, имеющих медиа-контент разделяется на две отличающиеся друг от друга стратегии. Обязательным условием работы во всемирной паутине является наличие информации о компании в социальных сетях и своего представительства — сайта.

Первый вариант стратегии предполагает наличие медиа-стока контента и информации предприятия с целью ознакомления аудитории и ее вовлечения в процесс работы с отдельно взятыми элементами предприятия. Это формирует определенный образ отношений, а также имидж данной компании не только в Интернет среде, но и за ее пределами. Однако в рассмотренном варианте такой образ представления медиа-материалов никакой прямой экономической активности со своей стороны не производит. Потенциальные клиенты могут удостоверится в честности организации, ознакомиться с ее философией и отношением к процессу производства.

Во втором случае организация активно работает в Интернет среде, расширяет свою аудиторию в социальных сетях. Главным отличием является формирование так называемого бизнес-пространства, которое подразумевает под собой наличие экономических отношений в виртуальной среде (примером может служить всемирная торговая площадка Alibaba, которая и являет собой виртуальное пространство изучения предложений, совершения непосредственных сделок, а также и систему осуществления денежных операций).

Бизнес-пространство, будучи средой обитания компании, неотъемлемо формирует потребность в налаживании информационных связей бизнеса с обществом.

В этих условиях использование медиа-инструментов становится удобным и эффективным способом коммуникаций экономического субъекта с целевой аудиторией. Формирование корпоративного имиджа, качественное развитие производственных отношений — это далеко не полный перечень задач, стоящих сегодня перед современным бизнесом. Поэтому роль медиа-контента следует рассматривать комплексно, как минимум с двух позиций: как влияние СМИ на целевую аудиторию и как процесс совершенствования работы компании, которая также в итоге влияет на социально-экономическое развитие общества.

Задачей любой коммерческой организации получить как можно больше прибыли. Это можно сделать если:

как можно больше людей будет покупать товар компании;

каждый человек чаще будет покупать товар компании;

с каждой продажи компания будет получать больше денег.

Данного рода задачи поручаются отделу маркетинга. Задачи данного сегмента одинаковы как в Интернете, так и в реальной жизни, разниться будут лишь способы и стратегии маркетологов и специалистов по продвижению.

Обычный для понимания маркетинг и медиа — маркетинг являются схожими. Интересом любой компании будет являться сбыт той или иной продукции в наиболее удобной для них среде с предшествующим изучением рынка и имеющихся на нем товаров.

К следующей составляющей единого информационного пространства относится SMM. SMM — (Social media marketing) процесс привлечения внимания к бренду через социальные сети и платформы.

Фонд Общественного Мнения (ФОМ) провел исследование, в ходе которого удалось получить следующие данные: «Ранее бренды еще задавались вопросом, нужно ли присутствовать в социальных сетях, то в этом году, по мнению западных экспертов, большинство твердо для себя решили — это необходимо. Социальные медиа станут неотъемлемой частью любой онлайн-стратегии.

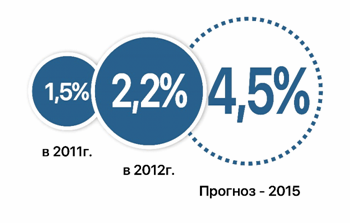

Подобное развитие событий вполне вероятно и в рунете, но, возможно, в несколько меньшем масштабе. Российский Интернет-рынок обратил серьезное внимание на SMM только в 2008 году. Тогда следом за крупными брендами («Евросеть», «Балтика», Pepsi) социальными медиа заинтересовался и средний бизнес. А начиная с 2010 года, рунет переживает SMM-бум: практически все компании создают свои страницы и группы». Так 22 млн. россиян совершают покупки в Интернете, а доля электронной коммерции в российской розничной торговле с 2011 г. увеличилась в 3 раза (с 1,5 % до 4,5 %), что можно увидеть на рисунке 1.

Рис. 1. Доля e-commerce в российской розничной торговле, 2011–2015 гг. [5]

По подсчетам исследователей, в настоящее время в России 30 млн. активных on-line покупателей (в 2014 их число увеличилось на 30 %) [1].

Данные решения проблем прогнозируют основные тенденции и тренды российского рынка электронной коммерции: Электронная коммерция в России переживает стадию активного роста и, по оценкам J’son развивающаяся многоканальность и взаимное проникновение онлайна и оффлайна; растущий спрос на товары в зарубежных Интернет-магазинах. Ключевая отличительная черта электронного рынка России — активное использование электронных платежных систем. Это выгодное отличие российского рынка от зарубежных — создание большой потребительской вариативности.

Важная тенденция — опережающий рост электронных магазинов на рынке физических товаров. Анализируя возможность роста рынка электронной коммерции, можно сказать, что экстенсивность развития возможна благодаря регионам, демонстрирующим быстрое развитие.

Таким образом, доля электронной коммерции в российской экономике в ближайшее время будет возрастать, следовательно, будет возрастать ее положительное воздействие на экономику государства и уровень жизни общества, появятся новые выгодные возможности: глобальное присутствие и глобальный выбор; персонализация продаж, реакция на спрос; снижение издержек; новые возможности ведения бизнеса; дальнейшее развитие конкурентной среды [3].

Опираясь на данное исследование можно с уверенностью сказать, что Интернет рынок ещё мало освоен, в нем находится множество платежеспособных слоев населения, на которые можно воздействовать с целью привлечения коммерческой выгоды. Проникающие медиатехнологии в отдельно взятые отрасли государства и предприятия увеличивают вовлеченность граждан в онлайн-жизнь каждого отдельно взятого гражданина. Организация, прикладывающая усилия в развитии направлений SMM, наполняемости контента и, в целом, медиадизации своего бренда, является экономически более успешнее своих конкурентов.

Таким образом, исходя из всего анализа, можно отметить необходимость наличия медиа-контента у отдельно взятого экономического субъекта. Своевременно созданный и грамотно используемый материал стал неотъемлемой частью ключа экономического успеха организации.

- Вирин, Ф. Электронная торговля в России год 2013 // URL: http://www.slideshare.net/Data_Insight/2013–19138366?related=1 (дата обращения 25.11.2015 г.)

- Сергеев, Е. Ю. Средства массовой коммуникации в условиях глобализации / Е. Ю. Сергеев // Общество. Среда. Развитие (Terra Humana). — 2009. — № 1. — С. 117–126.

- Снежковая, Ю.Д., Поначугин, А. В. Проблемы и перспективы развития электронной коммерции в России // URL: http://sibac.info/16524 (дата обращения 25.11.2015 г.)

- ФОМ: аналитический Интернет-ресурс // URL: http://fom.ru/ (дата обращения 25.11.2015 г.)

- Payonline: аналитический Интернет-ресурс // URL: https://payonline.ru/ (дата обращения 25.11.2015 г.)

Основные термины (генерируются автоматически): SMM, электронная коммерция, российский рынок, Интернет, российская розничная торговля, Россия, товар компании, целевая аудитория.

Источник: moluch.ru

Влияние СМИ на экономическую культуру населения России.

Российские СМИ могли в значительной степени обеспечить экономический рост, но не обеспечили. СМИ не взяли на себя ту роль, которую они обычно играют в экономически успешных странах. Однако это еще не все. Российские СМИ не только отказались от этой роли. Они фактически выступали как негативная экономическая сила, препятствующая росту.

Самая очевидная экономическая роль СМИ — это то, что они являются сектором экономики.Однако СМИ не являются крупным сектором экономики ни в одной стране.Рассмотрим этот вопрос на примере телеканалов, газет, радио и интернета.

Является крупной российской телекомпанией, которая обладает наибольшим охватом аудитории Росии (98,8 % населения)

Программы, формирующие экономическую культуру населения. До 2018 года была программа «Контрольная закупка» — это своего рода потребительская энциклопедия.Здесь тестируют все товары эксперты, проверяя их соответствие государственным стандартам. Ничто не ускользает от взгляда профессионалов.

Вкусовые качества продуктов питания, наоборот, тестируют не специалисты, а обычные покупатели, случайно оказавшиеся в магазине. Народная экспертиза строга, но справедлива. Интрига передачи — соревнование брендов. Чтобы выводы были честными и непредвзятыми, по условиям программы, торговую марку невозможно определить в ходе проведения конкурса.

Программа помогает людям определить какой товар лучше и где его купить, как определить качественный он или нет, благодаря ей человек может сразу выбрать нужный товар из множества предлагаемых и не ошибиться в его характеристиках, потому что в этой программе очень тщательно изучают товар и выявляют лучший. Главной задачей данной программы является узнать какие товары продаются на рынках и в магазинах, с какими проблемами сталкивается покупатель и научить продавца соблюдать законы.

Она шла 360 раз в год-4%.

Информационные программы, в них затрагиваются экономические вопросы, но они просто информируют людей о каких-либо процессах, происходящих в сфере экономике, но ни какого влияния на экономическую культуру населения России они не оказывают.

Это такие программы как новости, время и т.д.

- Познавательные программы:

«76 раз в год, что составляет 3% от общего числа программ, которые идут на этом канале.

- Публицистические:

Человек и закон,

Понять.Простить и т.д

- Кинопрограммы и детские передачи:

Умники и умницы и д.т.

За год их было 3042,что составляет 32% от всех программ, которые показывают на этом канале.

На ночь глядя и т.д.

1662 раза в год-18%.

- Развлекательные программы:

966 раз в год-10%

На первом канале вопросам формирования экономической культуры уделяется небольшое внимание. Идет одна передача, ее показ составляет 4% от показа других программ и этого очень мало для формирования экономической культуры.После 2018 года на этом канале нет никаких программ,которые формируют экономическую культуру населения.

«Россия-1» — общероссийский государственный телеканал.

Телеканал «Россия-1» является основным каналом ВГТРК и позиционирует себя как «главный телеканал страны».

На телеканале «Россия-1» есть единые эфирные окна для всех региональных филиалов ВГТРК, в которых транслируются местные новостные блоки «Вести-Местное время» и программы собственного производства.

Рассматривая телеканал Россия 1,мы обнаружили, что передач формирующих экономическую культуру населения на этом канале нет, но есть информационные программы, в которых наряду с политическими, социальными и другими вопросами рассматриваются и экономические проблемы, но эти программы ни как не формируют экономическую культуру населения, в них просто рассказывается о текущих проблемах и событиях экономики. Это такие программы как «Вести», «Прямой эфир», «Специальный корреспондент», «Поединок» и другие. Эти программы идут чаще всех остальных программ этого канала.

Второе место по частоте показов занимают кинопрограммы, например такие как, Иван да Марья, сваты, тайны института благородных девиц и так далее.

Много развлекательных программ и ток-шоу, такие как 1000 мелочей, о самом главном,комната смеха и другие.

небольшой процент занимают публицистические и познавательные программы, публицистические-это,например, кулагин и партнеры,честный детектив.

Познавательные-тайны пирамиды, диалоги о животных и тому подобное.

Источник: dzen.ru