Любая организация находится и осуществляет свою деятельность в рамках внешней и внутренней среды. Они предопределяют успешность функционирования предприятия, накладывают конкретные ограничения на операционные действия, и в какой-то степени каждое из действий компании возможно только тогда, когда среда допускает его реализацию. . Актуальность темы данной курсовой работы обусловлена тем, что современная среда предприятий характеризуется чрезвычайно высокой степенью сложности, динамизма и неопределенностию. Способность приспосабливаться к изменениям во внешней среде — основное условие в бизнесе и других сферах жизнедеятельности,более того, во все возрастающем числе случаев — это условие выживания и развития. Для того чтобы определить стратегию поведения организации и провести эту стратегию в жизнь, руководство должно иметь углубленное представление как о внутренней среде организации, ее потенциале и тенденциях развития, так и о внешней среде, тенденциях ее развития и месте, занимаемом в ней организацией.

Внешние и внутренние факторы саморазвития / Зачем нужно заниматься саморазвитием?

На сегодняшний день существует большая база исследований, которые посвящены проблемам влияния внешней и внутренней среды предприятия. Большое внимание данной теме уделяется и в работах отечественных ученых: Р.А. Фатхутдинова, А.Н. Захарова, П.С. Завьялова, З.А. Васильеву, И.Б. Гуркова, А.П. Челенкова, Г.Л. Азоева, А.Ю. Юданова, И.А.

Спиридонова, М.Д. Магомедова, Р.Р. Ахунова, И.В. Пилипенко, В.Е. Храпова и др.

В их трудах рассмотрены концепции различных стратегий, а также факторы выбора тех или иных стратегий с учетом внутренней и внешней среды предприятия. Но несмотря на достачтоно высокую степень разработанности темы, в наименьшей степени изучен вопрос проведения анализа внутренней и внешней среды предприятия, и разработки мероприятий по их повышению эффективности деятельности предприятия с учетом факторов внешней и внутренней среды.

Повышение эффективности управления развитием предприятия во многом зависит от адекватной оценки внешней и внешней среды функционирования предприятия.

Цель исследования курсовой работы – проведение анализа влияния факторов внешней и внутренней среды ООО «БИПИКО» на развитие коммерческой деятельности.

Для достижения цели исследования необходимо решить следующие задачи:

— рассмотреть теоретические основы влияния факторов внешней и внутренней среды предприятия на развития коммерческой деятельности;

— провести анализ влияния внешней и внутренней среды ООО «БИПИКО» на развитие коммерческой деятельности.

Объектом исследования курсовой работы является ООО «БИПИКО»; предметом исследования – факторы внешней и внутренней среды ООО «БИПИКО».

Теоретической основой при написании курсовой работы послужили труды российских и зарубежных экономистов, а также бухгалтерская отчетность ООО «БИПИКО». При подготовке курсовой работы использовались методы экономического анализа, PEST-анализ SWOT-анализ, SNW-анализ

Курсовая работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка литературы и приложений. Во введении обоснована актуальность темы, определены предмет и объект исследования, сформулированы цель и задачи исследования. В первой главе представлены теоретические аспекты влияния факторов внешней и внутренней среды предприятия на развитие коммерческой деятельности. Во второй главе представлены результаты исследования влияния факторов внешней и внутренней среды ООО «БИПИКО» на развитие коммерческой детельности. В заключении подводятся итоги проделанной работы в соответствии с целью, задачами, предметом и объектом исследования.

Как внешние факторы влияют на ваши доходы

Глава 1. Теоретические основы влияния факторов внешней и внутренней среды предприятия на развитие коммерческой деятельности

Среда предприятия представляет собой набор функций, факторов, процессов, входов и выходов, а также условия и ограничения, связанные с повседневной работой предприятия [1] иными словами это элементы и факторы, которые окружают любую организацию, и влияют на процессы, которые в ней протекают.

Существует множество методов, позволяющих определить внутренние и внешние факторы среды предприятия. Крупные компании могут применять методы стратегического анализа и ситуационного моделирования. Для небольших организаций достаточно простых методов: SWOT-анализ, PEST метод, модель «Пять сил» Портера. Важно чтобы среда предприятия находилась под постоянным контролем. Периодичность мониторинга и анализа устанавливается исходя из динамики изменений внешней и внутренней среды [2] (рисунок 1).

Рисунок 1. Методика анализа среды предприятия

Среда предприятия может быть выявлена за счет следующих действий:

— постановка задачи. На первом этапе необходимо точно сформулировать область выявления факторов внешней и внутренней среды предприятия. Эта область зависит от масштабов предприятия, сферы ее деятельности и вида товаров или услуг, которые она предоставляет;

— сбор данных. Источники данных могут быть первичными и вторичными. Первичные данные – это данные, которые собираются специально для выявления факторов внутренней и внешней среды предприятия. К вторичным данным относятся данные, которые уже были получены ранее для каких-либо других целей в этой же предприятия или другими организациями;

— анализ информации. Для анализа данных могут применяться качественные и (или) количественные методы. В основе качественных методов лежит экспертное мнение специалистов, которые проводят анализ. Трудоемкость этих методов небольшая. Для анализа требуется относительно малый объем данных. Количественные методы являются трудоемкими, используют большой объем данных, но их точность значительно выше, чем у качественных методов;

— представление результатов. Результаты анализа среды предприятия должны быть представлены заинтересованным лицам. Результатами анализа являются выводы и решения, которые включаются в тактические и стратегические планы. Форма представления результатов должна учитывать требование стандарта ИСО 9001:2015 по документированию информации.

Документирование анализа среды предприятия включает в себя две составляющие: документирование этапов анализа и документирование его результатов.

Документирование этапов анализа необходимо в том случае, когда проводится работа с массивами данных. Сбор данных о факторах среды предприятия, их систематизация и обработка сами по себе подразумевают их документирование.

Результаты анализа представляют собой выводы и решения, принятые на основе данных, которыми характеризуется среда предприятия. Их документирование помогает установить риски и возможности. Результаты анализа являются основанием для разработки стратегических и тактических планов. Поэтому документирование результатов становится неотъемлемой составляющей процесса стратегического управления.

Результаты анализа могут представляться в таких документах как [3] :

— миссия и стратегические цели;

— протоколы заседаний стратегических комитетов предприятия;

— диаграммы, таблицы, карты, схемы конкурентной среды.

Прямого требования документировать анализ среды предприятия (этапы анализа и его результаты) стандарт не устанавливает. Но провести анализ без документирования сложно, особенно, когда это касается крупных и средних компаний.

1.2. Факторы внешней и внутренней среды предприятия

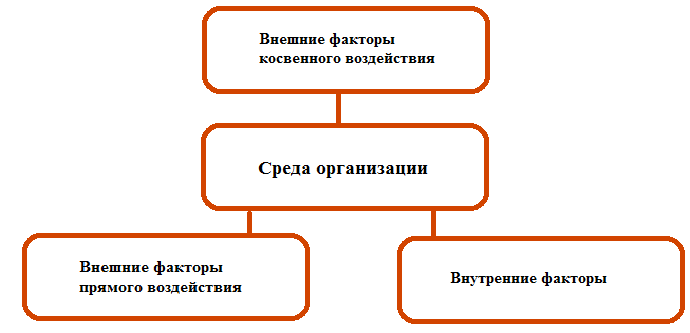

Среда предприятия играет важную роль в существовании и развитии компании. Понимание среды предприятия – это ключ к правильной бизнес-стратегии, не говоря уже о правильной стратегии качества (рисунок 2).

Рисунок 2. Факторы среды орагнизации

Цель понимания среды предприятия — выявление факторов, влияющих на работу. Факторы могут быть внешними и внутренними. Чтобы понять, в каких условиях работает организация, необходимо учесть и те и другие. Обязательным требованием анализа среды является рассмотрение всех факторов, которые воздействуют на организацию [4] .

Внешняя среда разделяется на факторы косвенного (макросреда) и прямого (микросреда) воздействия [5] .

Макросреда — факторы косвенного воздействия оказывают влияние в целом на все предприятия, действующие в той или иной отрасли.

Микросреда — факторы, оказывающие влияние на деятельность конкретной предприятия и определяющие ее конкурентоспособность в сравнении с другими организациями, действующими в той или иной отрасли.

Факторы внешней среды могут оказывать как прямое, так и косвенное воздействие. Внутренняя среда является составной частью самого предприятия, поэтому она всегда оказывает прямое воздействие.

Косвенное влияние возникает за счет взаимодействия элементов среды, непосредственно не участвующих в работе предприятия. Они оказывают более или менее одинаковое воздействие на все предприятия, находящиеся в одном регионе, работающие в одной отрасли или занимающиеся одним и тем же видом деятельности. На такие факторы организация повлиять не может.

Они представляют собой неконтролируемые силы, которые необходимо выявлять и соответствующим образом реагировать на них. Прямое влияние возникает, если среда предприятия непосредственно задействована в работе компании. Такое взаимодействие существует при выполнении ежедневных (оперативных) задач. При этом сама организация также может воздействовать на элементы среды.

Факторы среды оказывают как положительное, так и отрицательное влияние на деятельность предприятия. Положительное влияние способно открыть новые возможности в рамках существующей деятельности или помочь созданию новых направлений в работе. Отрицательные влияния – это потенциальные риски и угрозы, которые могут привести к ухудшению положения предприятия на рынке или вообще к прекращению ее существования. Для компаний, которые хотят добиваться успеха, а не просто существовать на рынке, факторы внешней среды становятся упорядоченной совокупностью источников информации для получения представления о происходящих в их окружении переменах.

Чтобы факторы внешней среды предприятия действительно стали источником ценной информации для развития компании, их необходимо определенным образом классифицировать. Первым этапом такой классификации является разделение на факторы прямого и косвенного воздействия. Факторы косвенного воздействия относятся к макросреде предприятия. Влиять на эти факторы организация не в состоянии, но она должна вовремя адаптироваться к ним. Количество таких факторов не велико.

Как правило, выделяют от четырех до шести факторов [6] : экономический фактор, политический фактор, социальный фактор, технологический фактор, экологический фактор, демографический фактор.

В зависимости от того на каком рынке работает организация (потребительском или деловом), скорость и сила воздействия факторов внешней среды предприятия может изменяться. Факторы макросреды оказывают серьезное влияние, однако они имеют достаточно длительный период изменений, поэтому у организаций есть запас времени на адаптацию.

Внешние факторы прямого воздействия часто называют факторами микросреды, т.к. они присущи работе только одной конкретной предприятия. С влиянием этих факторов каждой компании приходится сталкиваться в повседневной деятельности.

Разнообразие факторов микросреды может быть сведено к нескольким группам: фактор конкуренции. фактор сбыта. фактор партнерства, фактор занятости населения, фактор потребления.

Внутренняя среда организации — совокупность процессов, в результате которых организация преобразует имеющиеся ресурсы в товары, предлагаемые рынку.

Внутренняя среда — это ситуационные факторы внутри организации, на которые оказывают воздействие управленческие решения. Выделяют следующие элементы внутренней среды: производство, персонал, организация управления, маркетинг, финансы и учет.

Отсюда, внешняя среда — совокупность факторов (условий и организаций), оказывающих воздействие на деятельность фирмы. Внешняя среда разделяется на факторы косвенного (макросреда) и прямого (микросреда) воздействия.

Разнообразие факторов микросреды может быть сведено к нескольким группам: фактор конкуренции. фактор сбыта. фактор партнерства, фактор занятости населения, фактор потребления.

Глава 2. Анализ факторо внешней и внутренней среды ООО «БИПИКО»

2.1. Экономическая характеристика ООО «БИПИКО»

ООО «БИПИКО СЫР» — является одним из крупнейших производителей молочной продукции на территории г. Биробиджан.

ООО «БИПИКО» специализируется на производстве молочных продуктов из натурального молока.

ООО «БИПИКО» использует только свежее молоко, которое тщательно проверяется для конечного продукта. Компания занимается переработкой молока и выпускается под маркой Molli:

— йогурт натуральный и с добавлением фруктовых джемов;

— сывороточный напиток с фруктовым соком;

— кефир с биодобавками;

— творог зернистый и с добавлением фруктов;

Цех компании оборудован по европейским стандартам. Специалисты соблюдают рецептуру и порядок производства продукции.

ООО «БИПИКО» – это современная, клиентоориентированная компания, в которой постоянно совершенствуются все процессы, чтобы, в конечном итоге, потребитель получил продукт высокого качества. На сегодняшний день ООО «БИПИКО», имея большие объемы продаж, приоритетом ставит производство и реализацию цельномолочной продукции.

ООО «БИПИКО» расположено по адресу: 679000, автономная область Еврейская, город Биробиджан, улица Некрасова, 15.

ООО «БИПИКО» является юридическим лицом, действует согласно Уставу, имеет в хозяйственном ведении обособленное имущество, самостоятельный баланс, расчетный, валютный и иные счета в банках, круглую печать, штамп и бланки со своим наименованием.

Главным направлением деятельности предприятия является производство высококачественной экологически чистой продукции сельского хозяйства, ее переработка и сбыт, наиболее эффективное использование земли, а также производство и продажа продукции подсобных промыслов.

Основной целью работников ООО «БИПИКО» является обеспечение качества и конкурентоспособности производимой и вновь разрабатываемой продукции на уровне, позволяющем, сохранить и расширить рынки сбыта, обеспечив тем самым стабильную работу предприятия и повышение уровня благосостояния всех работников предприятия.

Предприятие ставит перед собой среднесрочные перспективы:

— развитие производства: установка новых технологических линий, увеличение глубины переработки молочного сырья за счет внедрения передовых мембранных технологий;

— поэтапная реконструкция энергоемких участков производства;

— увеличение объемов переработки сырого молока;

— оптимизация организационной структуры логистики. Применение в логистике передовых информационных технологий.

В области управления персоналом — повышение квалификации кадров, создание кадрового резерва, повышение социальной ответственности предприятия.

ООО «БИПИКО» осуществляет свою деятельность на принципах полного хозяйственного расчета, распоряжается произведенной продукцией, полученной прибылью, оставшейся в распоряжении предприятия после уплаты налогов и других обязательных платежей в порядке, установленном действующим законодательством и Уставом предприятия.

Организационная структура ООО «БИПИКО» представлена на рисунке 3.

Рисунок 3. Организационная структура ООО «БИПИКО»

ООО «БИПИКО» имеет линейно-функциональную структуру управления, предполагающую постепенное налаживание связей между функциональными и основными подразделениями.

Предприятием руководит директор, в подчинение которого находится главные специалисты, в том числе главный экономист, главный бухгалтер, главный зоотехник, инженер, заведующий складом, автопарком и другие. Главному бухгалтеру подчиняются бухгалтер и кассир.

Экономические условия и производственное направление определяют размер хозяйства.

Основные экономические показатели представлены в таблице 1.

Из данных таблицы 1 (источник данных представлен в Приложении 1) видно, что выручка от продаж в 2018 г. по отношению к 2017 г. уменьшилась на 21516 тыс. руб., или на 62%; в 2017 г. по отношению к 2016 г. уменьшилась на 4923 тыс. руб. и составила 34951 тыс. руб.

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг в 2017 г. по отношению к 2016 г. уменьшились на 2316 тыс. руб., или на 6%, и составила 32511 тыс. руб.; в 2018 г. по отношению к 20175 г. уменьшились на 21608 тыс. руб. и составила 10903 тыс. руб.

Таблица 1

Основные экономические показатели ООО «БИПИКО» в 2016-2018 гг.

Показатели

2016 г.

2017 г.

2018 г.

Отклонения (+,-)

Абсолютное

Относительное

1.Выручка, тыс.руб.

Источник: www.evkova.org

Научная электронная библиотека

Деятельность профессиональной образовательной организации (в частности, колледжа) можно рассматривать как образовательную систему, для которой определяются цели и условия функционирования через взаимосвязь основных элементов: различного рода ресурсов, поступающих из внешней среды, определенным образом организованного образовательного процесса и конечного продукта, которым являются подготовленные специалисты.

Цель образовательной системы шире получения некой суммы знаний, умений и навыков, по которым традиционно определялись результаты образовательной деятельности. В современных условиях роль знаний, умений и навыков не уменьшается, но они рассматриваются как основа и средства для получения такого образовательного результата, который обеспечивает эффективную коммуникацию продукта образовательной системы колледжа и рынка труда.

Проектирование и диагностика результатов своей работы позволит образовательной системе и каждому педагогу обозначить реальные и конкретные задачи, а следовательно, определить перспективы развития и пути достижения более качественных результатов. Прежде чем говорить о результативности образовательной системы колледжа, рассмотрим трактовку понятия «результат». В науке до сих пор не сложилось единого представления по этому вопросу.

«Словарь иностранных слов» указывает на происхождение понятия «результат» (от лат. rezultatus – отраженный) и трактует его в двух смыслах: как итог (то, что получено по завершении какой-либо деятельности) и как показатель мастерства [140].

«Словарь современных понятий и терминов» также представляет два значения этого термина. Во-первых, результат понимается как итог. Если это итог деятельности, труда, то слову «результат» синонимичны слова «плод», «продукт»; если же итог дела, события, то слово «исход». Во-вторых, результат понимается как последствие [141]. Таким образом, понятие «результат» трактуется как итог, следствие любого человеческого действия или как заключение (окончание) какого-либо акта деятельности.

В педагогике проблема результатов образовательной деятельности напрямую связана с проблемой целей. Цель позволяет определить алгоритм будущей образовательной деятельности, где желаемый результат связывается с процессом и средствами его достижения.

На наш взгляд, более точно результат можно определить как положительный итог деятельности, соотнесенный с ее целями. Как показывает педагогическая практика, результат может иметь две составляющие: предсказуемую (предвиденные последствия), совпадающую с целью полностью или частично, и непредсказуемую (непредвиденные последствия). Соотношение этих двух частей результата характеризует степень осознанности, прогностичности и целенаправленности образовательной деятельности.

Поэтому мы считаем, что результативность образовательной системы колледжа – это совокупность положительных результатов, отслеживаемых и получаемых в процессе образовательной деятельности, по ее завершении или отсроченно, спустя какое-то время. Это составляет концептуальную сущность результативности. При профессиональном обучении важно добиваться прагматических результатов, т. е. изменения уровня компетентности, развития практических умений и специальных (профессиональных) навыков, партнерских отношений, конкурентоспособного потенциала каждого студента.

Решение проблемы результативности образовательной системы колледжа необходимо искать в следующих областях:

● образовательных и воспитательных результатов (т. е. учебно-личностных достижений студентов), отслеживаемых в процессе образовательной деятельности и диагностируемых внутри образовательной системы;

● профессиональной компетентности педагогов, обеспечивающих достижения студентов;

● соответствия содержания профессиональной подготовки студентов требованиям современного рынка труда (диагностируется по завершении образовательной деятельности или спустя какое-то время);

● технологической подсистемы (средства, методы, формы обучения), обеспечивающей образовательную деятельность.

Социально-экономическая ситуация в стране требует создания четкого представления о механизмах формирования результативных образовательных систем, так как это позволит акцентировать внимание на самом существенном в образовательной деятельности и значительно повысить педагогическую эффективность.

Чтобы обеспечить более высокий уровень результативности образовательной системы колледжа, нужно выявить и рассмотреть те факторы, которые на нее влияют. Знание факторов, умение определять их влияние позволят проектировать и реализовывать практико-ориентированные программы повышения результативности.

Таким образом, результативность образовательной системы колледжа является интегративным показателем, в котором соединены квалификация и интересы преподавательского состава, уровень технологической подсистемы и содержания образования, качество организационной схемы управления, маркетинга, влияние окружающей внешней социально-экономической среды.

Исходя из задач повышения результативности образовательной системы колледжа важное значение имеет классификация влияющих на нее факторов на внутренние и внешние. Оптимальное сочетание этих факторов и определяет высокую результативность.

Внутренними основными являются факторы, определяющие результаты работы педагогической составляющей образовательной системы и непосредственно связанные с образовательной деятельностью; неосновными – не связанные непосредственно с образовательной деятельностью, но оказывающие существенное влияние на конечные результаты.

Внешние факторы не зависят от деятельности образовательной системы колледжа как объекта, но оказывают на нее влияние, которое может проявляться в разных формах, предоставляя благоприятные возможности для повышения ее результативности либо, наоборот, создавая существенные помехи и угрозы.

Политические, социальные, экономические, технологические факторы внешней среды оказывают косвенное воздействие на образовательную систему и ей не подконтрольны. Это так называемые неуправляемые переменные. Однако при разработке программ повышения результативности нужно обязательно прогнозировать их возможное влияние и соответствующим образом учитывать.

Факторы внешней среды, оказывающие прямое воздействие на образовательную систему, такие как потребители образовательных услуг и поставщики различного рода ресурсов, в некоторой степени могут регулироваться самим учебным заведением.

Рассмотрим внутренние основные факторы, оказывающие влияние на результативность образовательной системы колледжа.

Ценности и цели образовательной системы колледжа. Образовательная система не может быть результативной в современных рыночных социально-экономических условиях, если она не имеет ценностей и определенных ориентиров, указывающих на то, к чему она стремится и какого результата хочет добиться. Понимание того, что является результатом деятельности образовательной системы и конкретного педагога, дает возможность обозначить реальные и конкретные задачи на уровне образовательной организации и отдельного работника, служит отправной точкой для анализа существующего состояния, а следовательно, для прогнозирования результатов более высокого в качественном отношении уровня. Конкретным выражением ценностей образовательной системы, ее кредо, философии, принципов функционирования

является миссия. Исходя из миссии и требований современного рынка труда разрабатывается профессионально-личностная модель выпускника, который должен быть конкурентоспособным специалистом, подготавливаемым для работы в динамично изменяющихся рыночных условиях.

Целевое начало в результативной деятельности образовательной системы возникает не только как практическая реализация миссии и модели выпускника, но и как отражение целей и интересов различных групп людей, связанных с обеспечением образовательной деятельности. К ним относятся потребители образовательных услуг, сотрудники образовательной организации, деловые партнеры, местное сообщество и общество в целом.

В силу этого перед профессиональными образовательными организациями стоит целый ряд новых задач, связанных не просто с передачей стандартных знаний, умений, навыков и даже не с освоением подготовки к новым профессиям, которые завтра могут устареть, а с выработкой модели содержания образования, ориентированной на формирование профессионала нового типа, умеющего жить в условиях постоянно меняющегося общества и формировать новые профессионально-деятельностные компетенции.

Модель содержания образования, направленную на достижение результативности образовательной системы колледжа, можно представить следующими понятиями:

Базовым процессом в традиционном образовании является воспроизводство, понимаемое как передача от поколения к поколению традиционного, «отобранного» временем набора определенных норм, стереотипов, образцов. В качестве норм выступают знания, технологии, образ поведения и многое другое.

В стабильном обществе с устойчивыми традициями такая модель содержания образования оправданна и хорошо работает. В условиях современной динамично изменяющейся социально-экономической ситуации она становится неэффективной.

Чтобы обеспечить результативность образовательной системы колледжа, необходимо разработать и внедрить другую модель содержания образования, учитывающую в качестве базового процесс развития. Научным обоснованием такого подхода является концепция Л. С. Выготского, нашедшая свое психолого-педагогическое завершение в трудах А. Н. Леонтьева, Д. Б. Эльконина, В. В. Давыдова.

Под процессом развития понимается в данном случае становление студента как субъекта деятельности. Развитие рассматривается как самоизменение, т. е. как совокупность самостоятельных, организованных самим субъектом действий. Двум базовым процессам модели содержания образования соответствуют разные формы педагогического воплощения. Идеология воспроизводства реализуется в обучении, идеология развития – в образовании.

Обучение можно понимать как передачу исторически сложившихся культурных норм и образцов, которые не подвергаются сомнению и для трансляции которых нужно найти наиболее адекватные методические формы. Работа педагога (педагогического коллектива) в таком случае своим ценностным пределом имеет систематизацию методических форм и успешное воплощение методики в процессе

обучения. Вся профессиональная подготовка осуществляется в режиме обучения, а не образования (поскольку понимается как передача навыков, умений и системы профессиональных знаний).

Образование можно рассматривать как обеспечение личностного развития студента (поэтому мы говорим о профессионально-личностной модели выпускника), причем профессиональная линия развития становится доминирующей.

Одной из центральных идей содержания образования с точки зрения повышения результативности образовательной системы должна стать идея организации образовательного пространства

и соответствующей информационно-образовательной среды, в которой со стороны студентов возможны самоорганизация и самоконтроль образовательной деятельности. Поэтому одним из главных понятий современной организации образовательного пространства и содержания образования становится понятие индивидуальной образовательной траектории. Профессионально-личностная модель выпускника должна рассматриваться как желаемый результат его образования.

Технологическая подсистема образовательной системы колледжа. Для успешной реализации системы ценностей и достижения заданного педагогического результата (целей) образовательной системы должна быть спроектирована и затем практически сформирована необходимая для этого технологическая подсистема, включающая в себя соответствующие средства, методы и условия.

Теория обучения эволюционировала от жестких форм к более открытой учебной среде, в центре которой находится обучающийся как субъект образовательного процесса. Общество предъявляет новые требования к путям приобретения и передачи знаний и той роли, которую играет человек в этих процессах. На первый план выходит задача принципиально нового конструирования содержания и организации учебного материала, педагогической деятельности преподавателя и учебной работы студента в открытой информационно-образовательной среде. Актуальным становится создание таких педагогических технологий, которые могут обеспечить переход от формально-дисциплинарного к проблемно-активному типу обучения, что, в свою очередь, требует перманентного развития информационно-образовательной среды. Это не только техническая задача. Чтобы создать и развивать такую среду в образовательной организации, необходимо полностью задействовать ее научно-методический, организационный и педагогический потенциал путем:

● интеграции информационных и коммуникативных технологий (ИКТ) в образовательный процесс и в управление образовательной системой;

● создания и функционирования в образовательной организации системы методической работы, направленной на формирование и поддержание инновационной среды и на совершенствование профессионализма преподавателей;

● осуществления воспитательной деятельности, направленной на формирование социально устойчивой личности студента.

Педагогическая практика выделяет три основных типа информационно-образовательных сред:

1) среды, ориентированные на представление знаний;

2) среды, ориентированные на самостоятельную деятельность по приобретению знаний;

3) среды смешанного типа.

Анализ современных российских и зарубежных исследований показывает, что в последние годы происходит стирание различий между первыми двумя типами сред и формирование сред смешанного типа, которые интегрируют оба подхода, т. е. представляют собой источник учебно-методического знания в конкретной области и одновременно высокоструктурированную среду для организации различных форм самостоятельной работы.

Коммуникационные процессы в такой информационно-образовательной среде обеспечивают дидактический, методический и организационный фон обучения и являются центральным элементом учебного процесса. Они не могут проходить без включения в процесс обучения широкого спектра информационных ресурсов, без развития умений обработки и представления информации, без владения информационной культурой [3].

Профессиональная компетентность преподавателей и руководителей колледжа. Оценка учебно-личностных достижений студентов и в целом результативности образовательной системы колледжа должна быть обязательно соотнесена с уровнем профессиональной компетентности его преподавателей и руководителей. Необходимо подробно проанализировать:

● какие цели ставит педагог (педагогический коллектив), насколько они актуальны и социально значимы. Не узкопредметные, а ориентированные на комплексный учебно-воспитательный результат, достижимые и педагогически диагностируемые цели говорят о том, что уровень педагогической рефлексии высок: педагог (педагогический коллектив) осознает свое назначение, свою роль, видит перспективу и желаемый конечный результат;

● каков уровень организации педагогической деятельности и управления образовательной системой, как связаны все их направления, насколько они планомерны, систематичны, диагностируемы; каковы принципы организации педагогической деятельности, насколько они соответствуют целям и содержанию профессиональной подготовки студентов; насколько творчески подходит педагог (педагогический коллектив) к организации всей своей деятельности и образовательного процесса.

Современный этап развития общества характеризуется переходом к личностно ориентированной парадигме образования. В таких условиях значительно меняется роль педагога в учебном процессе. Мировая педагогическая наука рассматривает сегодня преподавателя как менеджера, управляющего активной деятельностью обучающихся.

Поэтому преподаватель должен владеть всем инструментарием методов обучения, как технолог владеет способами производства конкретного изделия. В этих условиях роль преподавателя и педагогической технологии в достижении высокой результативности образовательной системы значительно возрастает. При личностно ориентированном образовании преподаватель выступает в первую очередь в роли организатора (тьютора) самостоятельной активной познавательной деятельности студента, консультанта и помощника. Личностно ориентированное обучение студентов предусматривает, по сути, дифференцированный подход, учитывающий уровень интеллектуального развития студента, степень его подготовленности по данному предмету, способности и задатки.

Еще недавно решить данные задачи не представлялось возможным в силу отсутствия реальных условий для этого при традиционном подходе к обучению, традиционных методах и средствах обучения. Внедрение в образовательную деятельность ИКТ резко меняет ситуацию. Проведенный нами анализ практического использования ИКТ в учебном процессе средних специальных учебных заведений атомно-промышленного комплекса показывает, что они позволяют повысить результативность их образовательных систем посредством:

● создания современных автоматизированных средств для самостоятельной работы студентов;

● создания и развития разнообразных форм информационного обеспечения образовательного процесса (справочного, библиографического, экспертного);

● поддержания в актуальном состоянии централизованных фондов учебной информации и необходимых программно-методических средств, их пополнения и тиражирования с целью обеспечения методического единства образовательного процесса по циклам дисциплин и уровню их сложности.

Ресурсы. Образовательная система колледжа является открытой системой, так как она активно взаимодействует с окружающей внешней средой. Из этой среды образовательная система должна получать ресурсы, без которых она не может быть результативной. К таким ресурсам можно отнести кадровые, финансовые, материально-технические. Поэтому одним из основных внутренних факторов результативности образовательной системы является качество и достаточность этих ресурсов.

Выявление внешних и внутренних факторов результативности образовательной системы конкретного колледжа, их контроль и влияние на них позволяют значительно повысить педагогическую эффективность.

Источник: monographies.ru

Факторы, влияющие на эффективность руководителя

Внутренние факторы – это факторы, оказывающие влияние на эффективность труда персонала со стороны работника, такие как: способности, личные и деловые качества, понимание своей рабочей роли, мотивация, отношения с непосредственным руководителем и вышестоящим руководством, отношения с коллегами и другие.

Внешние факторы – это факторы, оказывающие влияние на эффективность со стороны организации. К внешним факторам относятся: физические условия работы (шум, освещенность, запыленность, загазованность, вибрации и др.); стиль руководства и сложившаяся практика управления; знания и квалификация руководителя; действующая в организации система стимулирования труда; особенности организационной культуры.

Кроме того, все факторы, влияющие на эффективность, можно разделить на организационные, экономические, социально-психологические, технические и физиологические.

- рациональная структура аппарата управления

- грамотная расстановка кадров

- система документооборота

- трудовая дисциплина

- система материального поощрения и материальной ответственности

- удовлетворенность деятельностью

- межличностные отношения в коллективе

- социальный статус в коллективе

- норма управляемости

- механовооруженность управленческого труда, степень использования техники

- техническая культура

- санитаррно-гигиенические условия труда (шум, температура, освещенность и др.)

- информационная перегрузка

- эргономические характеристики рабочего места

- соответствие графика работы «внутренним часам»

Важное значение с точки зрения эффективности управленческого труда имеет также такое понятие, как норма управляемости.

Норма управляемости – количество подчиненных, приходящихся на одного руководителя.

Этот показатель зависит от следующих факторов:

- близость расположения объектов управления;

- вид деятельности организации;

- квалификация сотрудников;

- тип организационной структуры;

- уровень автоматизации деятельности;

- уровень стандартизации задач.

Для руководителей в подразделениях могут быть применены следующие показатели нормы управляемости:

- при большом объеме нестандартных работ, требующих высокой квалификации специалистов, – 5-7 человек;

- в подразделениях с твердо устоявшимися стандартизованными процедурами – от 10 до 12 человек;

- для стандартизованных типовых работ (управление рабочими в цехах и т. п.) – 15-17 человек.

Рассмотрим более детально факторы эффективности труда с акцентом на деятельность руководителя.

Основные факторы, оказывающие влияние на эффективность труда

Способности

Многие профессии предъявляют высокие требованиям к уровню развития у руководителей в этой отрасли определенных способностей (распределению внимания, времени реакции, координации движений, эмоциональной устойчивости, интеллекта и др.). Недостаток необходимых способностей может привести к тому, что руководитель просто не сможет сделать то, что от него требуется.

Личные и деловые качества

Успешное выполнение должностных обязанностей требует наличия у исполнителя определенного уровня личностной зрелости, достаточного развития моральных качеств, а также высокого уровня развития деловых качеств – ответственности, исполнительности, настойчивости, инициативности и др.

Понимание своей рабочей роли

Под рабочей ролью понимается набор требований к данному руководителю со стороны организации. Каждый исполнитель должен хорошо понимать, какие требования предъявляются к его работе. К примеру, если работник не имеет полного представления о своих должностных обязанностях и требованиях к его рабочему поведению и результатам, высоких достижений от него ожидать будет трудно, точнее, высокий результат будет скорее случайностью, чем результатом его целенаправленных усилий. Если же работник трудится напряженно и добросовестно, но при этом выполняемая работа лишь в малой степени связана с его должностными обязанностями, то работа может быть проделана большая, но не по делу.

Мотивация

Возможность удовлетворения в процессе труда в организации наиболее значимых потребностей работника оказывает мощное влияние на его отношение к делу и на его рабочие результаты. Если руководитель не настроен на работу с высокой самоотдачей и имеет низкий уровень заинтересованности в конечном результате, то он не будет прикладывать достаточных усилий в процессе работы.

Отношения с подчиненными и вышестоящим руководством

Высокий уровень взаимопонимания с подчиненными, доверие к ним и стремление сотрудничать с ними в значительной степени определяют степень удовлетворенности выполняемой работой. Не меньшее влияние на эффективность труда оказывают и отношения с вышестоящим руководством.

Отношения с коллегами

Отношения, сложившиеся в коллективе, являются тем эмоциональным фоном, на котором протекает трудовая деятельность. Положительный психологический климат, командный дух, атмосфера доверия и взаимопомощи – все это способствует формированию настроя на максимальную отдачу и эффективность работы.

Трудовая этика и мораль

Трудовая этика и мораль, отношение к самому процессу трудовой деятельности, к своему делу, которое определяет, как будет выполняться работа (будет ли человек «выкладываться» на работе или просто «отсиживать» рабочий день).

Профессиональные знания и навыки

Технический прогресс, развитие новых технологий, модернизация производства – действие этих факторов постоянно повышает требования к уровню профессиональной подготовки. В этой связи возрастает роль оценки того, в какой степени руководитель организации обладает необходимыми профессиональными знаниями и навыками. Особенно это касается руководителей всех уровней, поскольку цена их ошибки и влияние на результаты деятельности подразделения и организации тем больше, чем выше уровень занимаемой должности.

Состояние здоровья

Здоровье людей, работающих в организации, – это важнейшее условие высокой отдачи от их труда. Трудно ожидать высокую отдачу от работника, если состояние его здоровья и уровень работоспособности не позволяют выполнять требования, предъявляемые организацией к его работе. С учетом уровня стресса в работе руководителя требования к здоровью имеют немалое значение.

Отношение к работе и к организации со стороны значимых знакомых и членов семьи

Если члены семьи или знакомые негативно относятся к выполняемой человеком работе, то это в конце концов может негативно повлиять на отношение специалиста к профессиональным обязанностям.

Стиль руководства и сложившаяся практика управления

Доминирующий в организации или в отдельных ее подразделениях стиль руководства (например, то, какие подходы к руководству – авторитарные или демократические – преобладают в данной организации), сложившаяся практика планирования, оценки рабочих показателей или контроля над работой персонала – все это неизбежно отражается на работе исполнителей. Здесь также можно говорить как о прямом, так и о косвенном влиянии этого фактора на работу персонала. Неадекватный стиль руководства и низкое качество управления, кроме того, что они самым непосредственным образом снижают отдачу от людей, работающих в организации, одновременно ухудшают отношение исполнителей к работе и к организации, ослабляя их трудовую мотивацию.

Организационная структура

Сложившаяся в организации структура управления оказывает самое непосредственное влияние на эффективность работы организации и ее подразделений. Число уровней управления, скорость принятия управленческих решений и их гибкость, эффективность координации работы подразделений – все эти аспекты управленческой деятельности создают условия, от которых рабочие результаты зависят самым непосредственным образом.

Обеспеченность необходимыми ресурсами и оборудованием

Низкий уровень обеспечения всем необходимым для успешной работы приводит не только к нарушению графика, но и к общему снижению уровня рабочих показателей.

Результатом являются такие психологические издержки, как снижение уровня дисциплины и ослабление мотивации персонала, снижение авторитета руководства и ухудшение психологического климата в коллективе.

Качество, состояние и соответствие оборудования современным требованиям также играют роль. Невозможно рассчитывать на успешную работу в условиях высокой конкуренции без оборудования, отвечающего требованиям сегодняшнего дня.

Другие факторы

Физические условия работы (шум, освещенность, запыленность, загазованность, вибрации и др.) также рассматриваются как ключевой фактор, оказывающий существенное влияние на эффективность труда. Плохие физические условия работы могут влиять на эффективность как прямо, непосредственно мешая достижению высоких производственных показателей, так и косвенно – через организационную культуру и мотивацию.

Оценивая умение того или иного руководителя работать с людьми, часто ссылаются на его опыт. Однако если рассматривать подходы к работе с подчиненными не среднестатистических, а конкретных руководителей, то можно хорошо увидеть, что далеко не всегда долгие годы управленческой работы вооружают руководителя в должной мере необходимыми умениями.

Часто бывает так, что у руководителя за долгие годы работы формируются такие подходы, такие установки, которые ограничивают его способность добиться высоких рабочих результатов от подчиненных.

Поэтому важно, чтобы руководители периодически проходили обучение, которое не только дает им необходимые знания, но и позволяет провести определенную ревизию своих подходов к управленческой работе, помогает им выявить в собственном опыте наиболее действенные подходы, установки и приоритеты; дает возможность понять, какие подходы следует шире использовать в работе, и осознать, что именно дает возможность добиваться успеха при достижении поставленных целей.

Источник: hrtime.ru