Алексей Калинин, профессор Global Shift и проректор по исследованиям Школы управления СКОЛКОВО, рассказывает о том, зачем компаниям сейчас нужны продуманные подходы к интернационализации бизнеса.

Источник: Unsplash

Может показаться, что международная повестка сейчас уходит на второй план. Базовые условия ведения бизнеса слишком сильно изменились: каждый день появляются новые экономические прогнозы и вводные, меняющие правила игры для разных отраслей. Однако на самом деле, глобальная повестка становится лишь более актуальной. Именно в продуманной и взвешенной интернационализации бизнеса можно найти ответ для тех вызовов, с которыми сегодня сталкиваются компании. Предлагаю подробнее рассмотреть преимущества глобальной стратегии в период турбулентности и радикального усложнения бизнес-контекста.

Зачем бизнесу глобальная стратегия?

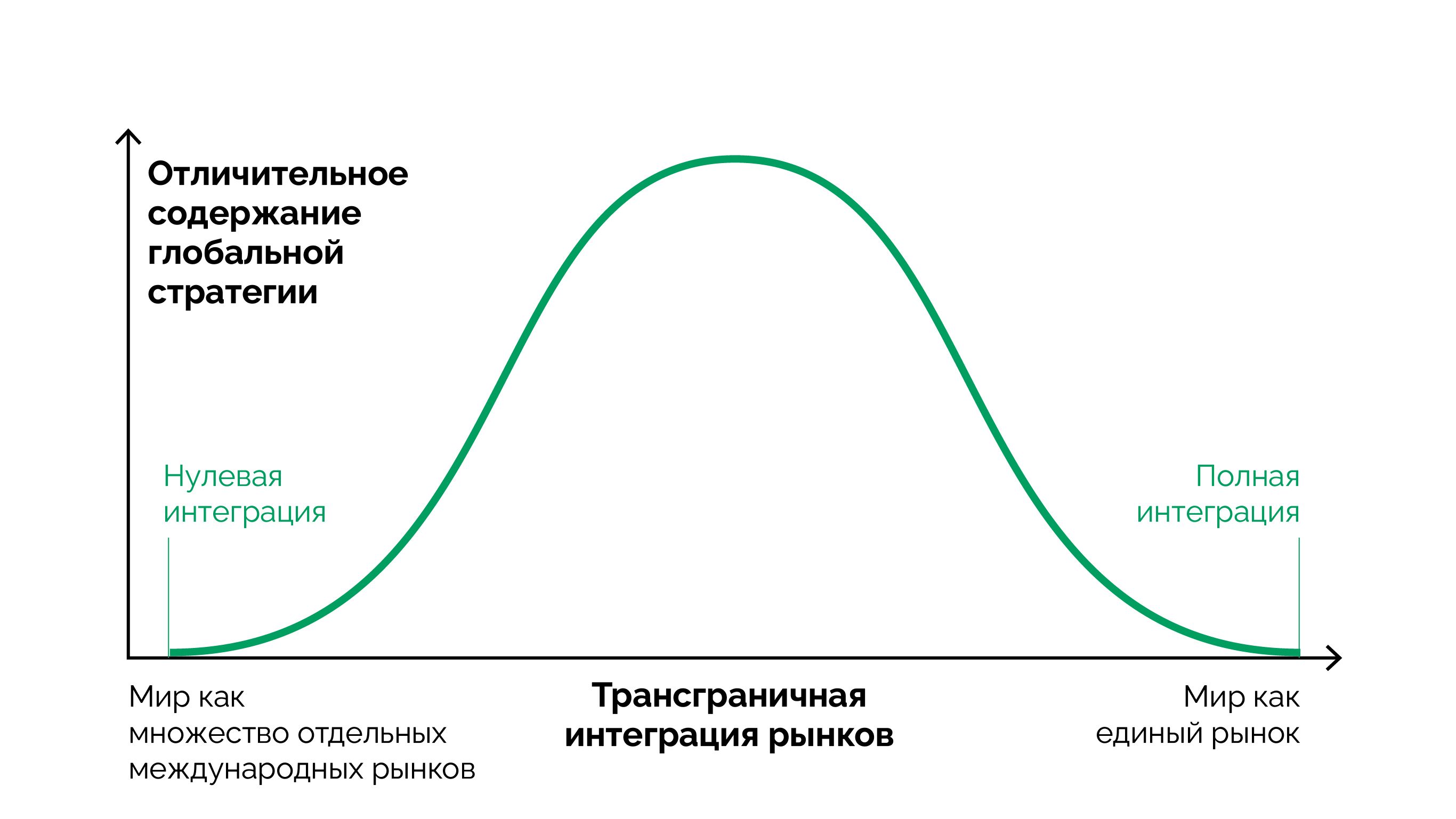

Глобальная стратегия — это не только и не столько экспорт, сколько использование сходств и различий разных территорий и частей света для создания устойчивых конкурентных преимуществ. Один из ведущих международных экспертов в области глобализации бизнеса профессор Панкадж Гемават иллюстрирует на схеме ниже, что, если бы мир был предельно интегрированным или, наоборот, предельно фрагментированным, глобальная стратегия была бы совсем не нужна, поскольку для интегрированного («плоского») мира достаточно было бы одной стратегии на весь мир, а для фрагментированного мира нужен был бы отдельный подход к каждому отдельному рынку. Мы находимся где-то посередине между этими крайними состояниями (в формулировке профессора Гемавата — «полуглобальный» мир), поэтому компании, у которых есть продуманные глобальные стратегии, на этом отлично зарабатывают.

Когда барьеров и неопределенности меньше, можно быть экспортером на одном внешнем рынке и прекрасно себя чувствовать. Однако сейчас у многих таких игроков начались проблемы. Потому что для сложных времен нужны сложные стратегии. Это не значит, что нужно сломя голову релоцироваться на ближайший зарубежный рынок. Нужен более выверенный и взвешенный подход.

Сейчас особенно важно избежать неточностей в формулировании целей глобального развития: цена ошибки стала существенно выше.

Что такое глобальная бизнес-стратегия?

У полноценной глобальной стратегии есть семь ключевых измерений:

- Рынки и клиенты. Доля выручки (прибыли, ценности), которая формируется за пределами домашнего рынка.

- Продукты и решения. Адаптированные и локализованные на конкретных рынках, сформированные с учетом специфики этих территорий.

- Люди. Доля сотрудников, работающих за пределами домашнего рынка, доля сотрудников, представляющих отличные от домашней культуры/национальности.

- Активы и операции. Доля активов, находящихся за пределами домашнего рынка.

- Альянсы и партнерства. Доля выручки (прибыли, активов), которая формируются в партнерстве с игроками международных рынков.

- Капитал. Доля акций, находящихся у зарубежных инвесторов, займы у международных финансовых институтов.

- Регуляторный аспект. Доля лицензий и разрешений на ведение бизнеса на отличных от домашнего рынка территориях.

У многих предпринимателей бытует убежденность в том, что глобализация бизнеса — это про новые страны, продукты или процессы. Отчасти это так, но главное не в этом.

Глобальность, прежде всего, — это про образ мышления, про способ представления себя в глобальном контексте.

Изменение представлений, особенно в масштабах крупной компании, — вот что оказывается наиболее сложным шагом к глобальности. Смена модели мышления помогает таким компаниям видеть, что глобализация — это не только рынки сбыта. Это вопросы размещения производств и операционных подразделений на целевых рынках, формирования глобальных и локальных партнерств, это доступ к международному пулу талантов и к глобальному рынку капитала. Эти измерения глобальности — новые степени свободы для бизнеса. Однако успех глобальной стратегии не в том, чтобы по всем возможным измерениям международности достичь максимальных показателей, а в том, чтобы максимально эффективно использовать сходства и отличия различных географий для создания стоимости и победы в конкурентной борьбе.

Мы видим из опыта выпускников, что те компании, у которых были, возможно, не самые масштабные, но точные подходы к развитию на разных рынках — с производством, разными брендами, продуманной структурой капитала, — сейчас, несмотря на сложности, сталкиваются с проседанием только небольшой части бизнеса. Глобальная стратегия позволяет строить географически распределенные бизнес-модели, которые способны эффективно противодействовать локальным шокам, возникающим на отдельных рынках.

Это обусловлено принципом децентрализации — стратегией растений. Можно уничтожить 95 % растения, но оно не погибнет. То же происходит с глобальной компанией. Разные цепочки поставок, клиентская база, таланты — кажется, что это сложно содержать, но тест на устойчивость проходят именно такие бизнесы.

При этом, когда мы говорим о системных стратегиях, требуется вдумчивый подход. Как уже было сказано, не нужно сломя голову бежать на новый рынок. Есть простой, интуитивно понятный подход: сначала смотрим на мир как будто извне, как школьник на глобус, изучая ключевые экономические процессы в разных частях света (outside-in), а потом задаем себе вопрос: что каждая географическая точка может значить в моей стратегии (inside-out)? Никогда не поздно сформулировать сложную стратегию. Даже если вы вошли в сложное время с простым подходом к международному бизнесу, никогда не поздно его развить.

Более подробно вопросы развития глобального бизнеса изучаются на программе SKOLKOVO Global Shift. В рамках программы у предпринимателей есть возможность найти альтернативные пути развития на новой глобальной карте мира, использовать опыт других глобальных компаний и экспертизу профессоров.

Подайте заявку на участие в программе до 3 октября и обустройте свой предпринимательский ход на новых территориях.

Источник: www.skolkovo.ru

Стратегии развития бизнеса в глобализующемся мире

Татьяна Николаевна Лобанова –кандидат психологических наук, доцент Государственного университета — Высшей школы экономики, директор проекта по KPI Национального банка ТРАСТ (Москва).

Из материалов всероссийской научно-практической конференции «Организация XXI века: стратегические вызовы и конкурентные преимущества»

Парадоксально, но факт: то, что для рабочего движения в XIX веке было вопросом классовой борьбы, для транснациональных предприятий на рубеже XX-XXI столетий стало вопросом глобализации. Глобализация делает возможным то, что, по-видимому, всегда скрытно присутствовало в капитализме, но на стадии его укрощения социальным демократическим государством оставалось замаскированным. Современный глобализм означает только то, что мировой рынок вытесняет политическую деятельность. Вместе с тем глобализация — диалектический процесс, который создает транснациональные связи, обесценивающие локальные культуры, и способствует возникновению третьих культур.

Крупные предприятия, на которых мы как консультанты работаем и которые являются типичными представителями глобализирующегося мира, — это транснациональные компании; они играют ключевую роль в экономике и в обществе. Транснациональные компании создают свои культуры, свой мир, непосредственно не связанный со страной, в которой они работают.

Так происходит повсюду, и Россия в этом отношении — не исключение. Юкос, Сибнефть, Газпром, РАО ЕЭС, ОМЗ, РУСАЛ, Северсталь и другие российские компании — это реальные примеры развития бизнеса в глобализирующемся мире. И конкретным признаком такой глобализации является то, что, например, буровики, живущие в поселке Стрежевом, благодарят за теплые бытовки не страну, которая за 50 лет этого для них не сделала, а компанию и ее руководство. Это очень важный результат того, что происходит в современных компаниях. Компании делают для сотрудников больше, чем государство и местные органы власти и управления.

Транснациональные компании экспортируют рабочие места туда, где им выгодно, где минимальная стоимость рабочей силы и где, соответственно, минимальные налоги. Например, компания «Русский алюминий» купила два завода в Южной Америке и считает, что там выгоднее производить, чем в Сибири. И она правильно делает, поскольку это и другой тип производства, и другие условия. Соответственно, крупные компании выбирают государства, где им работать, и в связи с этим выбором могут даже «сталкивать государства лбами», поскольку государства заинтересованы в том, чтобы компании работали у них.

Крупные предприятия пользуются дорогостоящими правами и свободами, которые в общем-то они и финансируют.

Из всего этого и произрастает стратегический потенциал крупных современных компаний, работающих в глобализирующемся мире.

В этих условиях каждая компания по-своему решает задачу построения стратегии развития бизнеса. Если коротко, то стратегия — это совокупность взаимоувязанных действий, нацеленных на достижение устойчивого конкурентного преимущества. Современные компании очень часто ограничиваются только маркетинговой стратегией.

Но она чаще всего слабо связана с реальностью, и даже менеджмент плохо понимает ее. Это обусловлено тем, что в маркетинговой стратегии не учтены организационные стратегии, имеющие непосредственное влияние на развитие бизнеса компании. На самом деле стратегия развития — это не просто минимизация издержек, это стремление компании увеличить свою стоимость и инвестиционную привлекательность. К сожалению, большинство российских компаний при построении стратегии ориентируется главным образом на прибыль.

На моей памяти — я лет пятнадцать работаю в консалтинге — только две компании ставили одной из своих стратегических задач повышение стоимости как таковой. Понятно, что у нас рынок акций еще не очень развит и не все компании выходят на него. Поэтому не велико и число предприятий, которые при построении стратегии берут за точку отсчета факторы стоимости.

Конечно, каждая компания по-своему решает задачу построения стратегии развития бизнеса. В то же время полноценный комплекс стратегического управления включает: разработку видения, миссии, стратегии, отработку коммуникаций, анализ ресурсов, коррекцию дерева целей, построение системы мотивации, разработку ключевых показателей эффективности деятельности, операционное планирование, контроль, анализ и коррекцию планов и показателей.

В целом алгоритм стратегического управления таков: сначала разрабатывается видение, миссия и другие полезные вещи; затем, что является достаточно трудоемким и тяжелым для российского менеджмента, определяются цели; потом происходит коррекция планов относительно этих целей; наконец, внедрение и реализация — также дело непростое.

Что связано в российской практике с неудачами стратегического управления? А то, что не делается анализа альтернатив, недостаточно информации, трудно учатся компании на чужих ошибках. В общем-то менеджмент боится некомпетентности, и у высших руководителей сильно выражено операционное мышление. И что еще хуже — это то, что иногда собственники и акционеры всем хотят управлять сами и «дергать» свой топ-менеджмент, вместо того чтобы заниматься стратегическими вопросами. Это, с моей точки зрения, большая беда, и в этом некоторые неудачи внедрения стратегического управления.

Например, мы вели длительные переговоры по разработке стратегии с одной довольно крупной компанией, и собственник дал зеленый свет: пожалуйста, разрабатывайте, начинайте. А генеральный директор, который является главным управляющим, все никак не поймет, с какого конца зайти. И вот четыре месяца ушло на «пробивание» этого операционного мышления.

О наличии у компании стратегии развития свидетельствуют следующие факторы: рыночная стратегия сопровождается организационными стратегиями; менеджмент разделяет стратегию, и она не только в головах у двух-трех человек; есть прогноз ресурсной обеспеченности и формируются операционные планы; есть ключевые показатели эффективности, которые важны для так называемого план-фактного анализа и для коррекции стратегии «обратным ходом». Обязательно должны быть механизмы коррекции стратегии в зависимости от конкретной ситуации. Таким образом, должен быть определенный алгоритм стратегического управления. Кроме того, должен быть алгоритм стратегического планирования, предусматривающий разработку дерева целей, матрицы ответственности и критериев эффективности, которые сопровождают весь алгоритм стратегического планирования.

Получается своего рода пирамида стратегий компании, когда маркетинговая рыночная стратегия базируется на тех из них, которые актуальны для компании: финансовая стратегия, стратегия управления персоналом, информационная стратегия, продуктовая стратегия, стратегия продаж.

Российские компании разрабатывают чаще всего инновационные стратегии, когда они приводят бизнес к новым видам деятельности либо когда изменяют его масштабы.

При разработке стратегии, разумеется, проводится и анализ конкурентов, и клиентский анализ. Но я бы обратила внимание на внутренний анализ, потому что состояние внутренней среды является точкой отсчета для изменений. Ввиду этого мы практически всегда начинаем разработку стратегии именно с внутреннего анализа, с организационной диагностики. Далее идет анализ стержневых компетенций, он действительно важен для рассмотрения стратегии компании. Не всегда это понимают в компаниях, поэтому приходится объяснять, зачем надо знать эти компетенции и почему они определяют конкурентоспособность компании в долгосрочной перспективе.

SWOT-анализ тоже проводится при разработке стратегии. Нам очень нравится инструмент, связанный с матрицей McKinsey, который мы используем при построении стратегии. В условиях высокой неопределенности те стратегии, которые разрабатывают топ-менеджеры, необходимо ориентировать на учет конкретных факторов неопределенности. Модель McKinsey отражает четыре уровня неопределенности, влияющих на разработку стратегии компании: когда неопределенность мала, когда можно строить некоторый сценарий развития будущего, когда есть ограниченное количество переменных и когда налицо полная неопределенность.

В зависимости от всего этого мы и рассматриваем стратегические позиции и концепции бизнеса: либо это формирующая позиция в бизнесе, и тогда мы создаем новые рыночные возможности; либо мы адаптируем этот бизнес, приспосабливаем его к возможности реагировать; либо мы имеем право на участие в игре второго, четвертого уровней неопределенности и, соответственно, делаем какие-то инвестиции, чтобы дождаться снижения уровня неопределенности. Когда он снижается, мы опять переходим к первому варианту.

На каждом уровне неопределенности есть свои стратегии развития компании. На первом уровне можно оптимизировать бизнес-процессы и совершенствовать продукт. На втором — увеличивать вероятность развития отрасли по благоприятному сценарию. На третьем уровне можно осуществлять экспериментальные проекты или проводить мониторинг ключевых изменений рынка. На четвертом — «двигать» бизнес туда, где неопределенность меньше, или уходить с этого уровня и менять соотношение между собственными и привлекаемыми ресурсами.

Каждый может использовать свои стратегические подходы — развивать основные специализации компании или анализировать возможности, или развивать ключевые компетенции и заниматься постоянным обучением. Обучающая система как раз и позволяет адаптироваться или развивать бизнес.

Таким образом, изучение богатого зарубежного и не очень богатого отечественного опыта организационного развития показывает, что:

- в современном хаотично меняющемся глобализирующемся мире парадигма стратегического управления сама по себе не является панацеей и не гарантирует успешного организационного развития, хотя и привносит в управление компанией определенную целесообразность;

- в организациях, не имеющих четко сформулированной стратегии функционирования, развитие имеет эволюционный характер, тогда как в организациях, управляемых в соответствии со стратегическим планом, такое развитие происходит революционно;

- успех сопутствует тем организациям, чьи стратегии нацелены на активное использование их внутреннего потенциала для изменения внешнего окружения, а не простого приспособления к нему.

Ключевые слова:

- HR-Стратегии

- Организационное развитие

Источник: hr-portal.ru

Что такое глобализация в бизнесе

По мере развития технологий и транспорта бизнес становится все более глобальным. В дополнение к новым вызовам и международной напряженности целенаправленная экспансия принесла новые рабочие места, клиентскую аудиторию и экономические возможности.

Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости канала!

Итак, глобализация — это увеличение потока товаров, услуг, капитала, людей и идей через международные границы. Мы живем в эпоху глобализации, то есть национальные экономики связаны друг с другом еще теснее, чем когда-либо прежде.

Независимо от того, хотите ли вы узнать больше о любой международной компании или планируете расширить свой бизнес в других странах, вам нужна прочная основа.

Что значит быть международным бизнесом? Международный бизнес — это любая компания, которая работает, производит или продает товары между двумя или более странами. Существуют три способа считать бизнес международным:

- Он производит товары внутри страны и продает их внутри страны и за рубежом;

- Он производит товары в другой стране, но продает их внутри страны;

- Он производит товары в другой стране и продает их как внутри страны, так и за рубежом.

На сегодняшний день существует 2 типа международных бизнес-моделей: транснациональные и многонациональные.

Транснациональные корпорации имеют представительства во многих странах, и каждая из них отвечает за различные аспекты деятельности организации.

Например, маркетинг может базироваться в Лондоне, исследования и разработки — в Боготе, а разработка программного обеспечения — в Нью-Йорке.

Примером успешной транснациональной корпорации является Nestlé, которая делит бизнес-операции для каждого из своих брендов по регионам. Во всем мире насчитывается более 100 офисов Nestlé с четко определенными обязанностями.

К слову, исследовательский центр Nestlé расположен в Швейцарии, которая выступает в качестве центра, курирующего каждый специализированный научно-исследовательский центр бренда, которых насчитывается 23.

Все офисы Nestlé работают под штаб-квартирой компании в Швейцарии.

Многонациональные корпорации также имеют офисы во многих странах, но в отличие от транснациональных корпораций, каждая из них является микрокосмом более крупной организации.

Это означает, что каждый офис имеет, например, свои собственные команды по лидерству, маркетингу, продажам, исследованиям и разработкам, технологиям и кадрам. Примером многонациональной корпорации является PepsiCo, которая имеет 32 офиса в 24 странах.

У каждой модели есть свои плюсы и минусы. Транснациональные корпорации, как правило, имеют преимущество в конкретной команде в одном офисе, хотя это может измениться с ростом удаленной работы.

Многонациональные компании, возможно, не порождают такой же менталитет, но они выигрывают от присутствия специалиста из каждой команды в каждом офисе.

Однако, глобализация относится не только к расположению офисов и ее клиентов — она также включает в себя нюансы и экономические факторы ведения бизнеса, а также существования в глобальной экономике.

Если вы заинтересованы в расширении своих знаний о глобальном бизнес -ландшафте, один из простых способов сделать это — читать или смотреть международные новости.

Источник: dzen.ru