История успеха знаменитого американского арт-дилера Ларри Гагосяна до сих пор не дает покоя начинающим коллекционерам и галеристам.

Елена Комаренко

В юности никому не известный сын армянских эмигрантов Ларри Гагосян о мире искусства даже не помышлял и подрабатывал где только мог – парковал машины и т.п., пока однажды не начал приторговывать постерами. Позднее он переключился на живопись, начал продвигать картины современных художников, и однажды именно благодаря ему мир узнал Демиена Херста и Джеффа Кунса. После чего Ларри Гагосян сказочно разбогател и долгое время возглавлял рейтинги самых влиятельных деятелей в области изобразительного искусства. История американской мечты, не так ли?

Мифы и реальность.

На самом деле в мире искусства всё обстоит несколько иначе, особенно если говорить о российском арт-рынке. Современные условия, в которых существует живопись у нас в стране, требуют от галериста недюжинного терпения, серьёзных материальных вложений и кропотливой работы по формированию своей аудитории. Сейчас даже в Москве галерейные продажи нельзя назвать хорошим способом заработать капитал: до этого ещё очень далеко. У нас галерея в большинстве случаев носит скорее имиджевый характер, это возможность заявить о себе, создавая модные сейчас кураторские проекты и оказывая поддержку талантливым художникам.

Музеи и галереи. Секреты арт-рынка: аукционы и галереи. Алексей Шадрин

В современной России есть немало галеристов, чьи профессионализм и преданность искусству вызывают неподдельное уважение. Это, например, Елена Селина (галерея XL), Александр Шаров (галерея «11.12»), Марат Гельман. Однако ни один пока ещё не заработал на продажах русского искусства мультимиллионного капитала. Долгое время мы были изолированы от мировых арт-процессов, и у представителей среднего класса в нашей стране ещё не сформировалась привычка вкладывать деньги в искусство. Поэтому можно сказать, что арт-рынок у нас только формируется.

Три шага к успеху.

С какими же вопросами нужно определиться в первую очередь, если вы твердо решили связать своё будущее с предметами искусства и стать галеристом? Конечно, главное, без чего не обойтись, – страстное отношение к искусству и уверенность в собственных художественном вкусе и интуиции.

Второе – это специальные знания, которые можно получить как самостоятельно, так и при поддержке профессионалов арт-рынка. Можно поступить и в специализированный вуз у нас в стране или за рубежом. Так, например, в Москве бизнес-школа RMA предлагает образовательную программу «Арт-менеджмент и галерейный бизнес». Занятия проходят на территории центра современного искусства «Винзавод», курс состоит из лекций и мастер-классов, а преподают здесь самые влиятельные в мире искусства люди: Ольга Свиблова, Василий Церетели, Марина Лошак, Иосиф Бакштейн и другие.

Арт Галерея как проект . Арт Бизнес . Как открыть Арт Галерею .

Программы переподготовки для галеристов предлагают такие вузы, как МГУ, РГГУ, ВШЭ, СПГУ. Кураторов готовят и в «Свободных мастерских» при Московском музее современного искусства, а также в институте «База» Анатолия Осмоловского. Из зарубежных специализированных учебных заведений можно порекомендовать лондонский Sotheby’s Institute of Art, где готовят профессионалов в области искусства по программам разной продолжительности, от летних курсов до магистратуры.

Помимо этого, конечно, нужно обязательно посещать выставки, общаться с художниками, галеристами и коллекционерами. Только так можно понять, что происходит на арт-сцене, и определить направления, которые станут вам наиболее близки. Но если в арт-сообществе вы уже не новичок, пора приступать к конкретным действиям.

Шаг первый.

Определите круг художников, которых будете представлять на рынке. Все галереи условно можно разделить на два типа: актуальные и традиционные. Первые отражают новейшие тенденции в искусстве, открывают актуальное и новое, вторые представляют давно известные виды искусства. И если первые склонны эпатировать публику новыми оригинальными идеями и дорогостоящими проектами, то вторые, напротив, консервативны и организуют, как правило, выставки-продажи.

Проекты первых интересны, поскольку динамичны и остро отражают социальные процессы, происходящие в обществе, у таких галерей есть свои поклонники. Однако есть и другая часть аудитории, те, кто пойдет за картиной для своей коллекции в традиционную галерею, потому что им близко искусство, проверенное временем и не подверженное конъюнктурным колебаниям.

Так, например, работы всем известного дуэта Виноградов – Дубосарский (см. фото внизу), на грани соц- и поп-арта, с провокационными сюжетами, на холстах больших размеров, представляют галереи первого типа, актуальные. А скажем, работы так же хорошо известной Натальи Нестеровой, лауреата Государственной премии, заслуженного художника РФ, с изображениями библейских сюжетов, бытовых сцен, с натюрмортами – галереи второго типа.

Актуальные галереи адресуют свои проекты политизированной публике, а также тем, кого интересует протестное движение или идеи, открывающие новые горизонты в сознании. Есть среди аудитории и те, кто просто хочет удивлять своих состоятельных друзей.

Если вы определились с направлением, нашли свою нишу – постарайтесь заручиться поддержкой как минимум пяти-десяти художников, которые будут работать с вашей галереей. На этапе открытия следует привлечь и двоих-троих уже хорошо известных авторов – таким образом можно вызвать первоначальный интерес к галерее. А чтобы выход на рынок был эффектным, постарайтесь сделать свой первый проект интересным и неординарным.

Шаг второй.

Выберите место для галереи. В западных странах существуют определенные районы, где принято их открывать: в Нью-Йорке, Лондоне и Париже есть целые кварталы, в которых развернули свою деятельность арт-институции. У нас пока только формируются галерейные зоны, но уже есть центр современного искусства «Винзавод», так что предметы актуального искусства было бы предпочтительнее выставлять там. Другие галереи могут размещаться и вне кластеров, но желательно в центре города, потому что нужно учитывать состояние трафика и уважать время посетителей.

Возможен и квартирно-домашний формат, и таких галерей немало. Преимущество его в том, что вам не нужно тратить средства на аренду помещения, которая становится самой обременительной статьей расходов. Поэтому некоторые галереи не имеют постоянного адреса, а используют каждый раз новые пространства. Такой формат интересен тем, что расширяет возможности куратора представить очередной выставочный проект в новой, подходящей именно ему среде. Так вы сможете предложить концепцию выхода искусства за рамки привычных стен галерей и музеев, как это делают сегодня многие новые галереи.

Шаг третий.

Запуск проекта и последующая маркетинговая деятельность. Подготовительная работа перед открытием займёт немало времени, но без этого не обойтись. Разработка фирменного стиля и запуск сайта просто необходимы: иначе как вас будет идентифицировать потенциальный покупатель? Нейминг, создание логотипа, подготовка и печать каталогов, буклетов и пригласительных билетов, написание анонсов и релизов – вот только малая часть рекламной деятельности. Будьте готовы к тому, что придётся оформлять пространство галереи и осуществлять развеску.

Необходимо также придумать какую-то фирменную «фишку», выгодно отличающую вас от конкурентов. Например, для галереи «73 улица» был изготовлен специальный фонарный столб с указателем «Галерея тут» и логотипом, который устанавливают каждый раз на время вернисажа. Это делается для того, чтобы гости могли без проблем найти вход на выставку, поскольку галерея осуществляет свои проекты всегда на разных площадках Москвы. Далее определите круг приглашенных на открытие вашей галереи, будет ли он закрытым или доступным для всех желающих.

Оповестите гостей о дате и времени открытия, подумайте об угощении и программе, напишите пресс-релиз. Кстати, приготовьтесь к тому, что придётся постоянно отслеживать все происходящее на арт-рынке, посещать множество мероприятий и много общаться с людьми, участвовать в биеннале молодого искусства и международных арт-ярмарках, то есть находиться в постоянном поиске и движении.

Итак, вы открылись и о вашей галерее стало известно определённому числу людей. Среди них, возможно, есть и ваши будущие покупатели. Теперь важно поддерживать их интерес новыми проектами, открывать для них имена молодых и перспективных художников, то есть превратить посетителей в покупателей, а возможно, и в настоящих коллекционеров. Станет ли ваша галерея притягательным местом для инвесторов и ценителей живописи, для журналистов и художников, зависит теперь только от вашего профессионализма, умения общаться с людьми и в немалой степени от везения. Желаю удачи!

Об авторе: Елена Комаренко – коллекционер, арт-дилер, основатель и управляющий галереи «73 улица». Оказывает помощь в вопросах формирования коллекций современного искусства. Галерея «73 улица» основана в 2011 году и представляет известные имена современного русского искусства (начиная с 1960-х годов), а также талантливых начинающих авторов, в том числе зарубежных.

В бумажной версии этот текст можно прочитать в журнале «Мир и Дом» (№11, 2014 год), который является партнёром портала Элитное.РУ

Источник: elitnoe.ru

Искусство зарабатывать: как устроен бизнес галереи современного искусства

Надежда Степанова и Эльвира Тарноградская — владелицы московской галереи современного искусства Triangle, открытой в 2014 году. За полтора года хозяйки «Треугольника» нашли подход к московским и швейцарским коллекционерам, установили тесную связь с австрийской художественной публикой и научились зарабатывать на работах молодых авторов.

Степанова – вдохновитель проекта и галеристка с опытом, живет в Италии и в Москве бывает наездами. Тарноградская — юрист и специалист по антиквариату из потомственной «антикварной» семьи, постоянно работает в галерее. «Иногда коллекционер видит какую-то работу дистанционно – нашел на сайте галереи картинку, присылает запрос, переводит деньги. Но такие случаи редкость. Для того чтобы галерея работала и зарабатывала, в ней надо присутствовать», — поясняет она.

Перед запуском собственного бизнеса, в 2014 году, галеристки решили, что заниматься современным искусством интереснее и выгоднее. Работы признанных мастеров уже разобраны по музеям и дорогим частным коллекциям, открытия случаются крайне редко. «А вот современное искусство – как раз тот рынок, где можно найти самое лучшее и предложить клиенту», — объясняет Тарноградская свое стремление к молодым талантам.

В «Треугольнике» сейчас представлено девять художников. Ровно то количество, которое и должно быть у молодой галереи, считают основательницы. Источник дохода для галереи – продажи работ. От проданной картины художник и галерея получают по 50%. Некоторые работы галерея выкупает и оставляет себе – те, что имеют перспективы стать со временем дороже.

Законы ценообразования на этом рынке довольно четкие. Например, работа молодого художника, выполненная маслом на холсте размером 40 на 60 см, в США или Европе не может стоить меньше чем €1500, у нас начинающий художник может быть оценен и дешевле, но не намного. «Эта сумма включает плату и за труд, и за материалы, а также обеспечивает художнику возможность жить за счет искусства, а не идти в официанты или учителя», — поясняет Степанова. Ценовой разброс на работы, которые представлены в «Треугольнике», широкий — от €100 за небольшие по формату рисунки до €20 000-30 000 за более масштабные и трудоемкие работы.

Эксклюзивный договор между галереей и молодым художником — редкость. Чаще всего галерея берет работы на реализацию, а выручка делится 50 на 50. Знаменитости, работающие с крупными галереями, получают более существенную долю вознаграждения. Если галерея покупает несколько работ непосредственно из студии художника «оптом», то ее процент увеличивается до 70-80% от стоимости работ.

Поиск талантов предполагает посещение большого количества выставок разного масштаба, и не только в России. Галерею «Треугольник», например, интересуют художники из постсоветского пространства. Некоторые художники работали с Эльвирой Тарноградской еще до основания галереи как с арт-дилером. Надежда отвечает за культурный обмен. Общается с европейскими и американскими галереями, привозит работы интересных молодых художников в Москву и организует выставки «своих» за границей.

«Недостатка в новых именах нет, скорее избыток», — признаются галеристки. Их компания, например, постоянно получает письма и предложения от начинающих живописцев. «Попасть к нам очень непросто, наше решение основывается исключительно на качестве работ, таланте художника и стадии его карьеры – он должен быть действительно молодым, до 35 лет, и действительно начинающим», — поясняет Степанова.

Отбирая художников в свою галерею, Степанова и Тарноградская руководствуются собственным художественным вкусом и коммерческим чутьем. Специально «под коллекционера» или какого-то конкретного покупателя подбор работ никто не ведет, — поясняет Надежда. Если художник интересен самим галеристкам, значит, он заинтересует и покупателей.

Молодые авторы не значит совсем безвестные. У «Треугольника» есть художники, уже любимые зрителями. Начинающая галерея для них – более интересная площадка, чем именитая.

Например, художники Валерий Чтак и Кирилл Кто покинули почтенные московские галереи из-за недостатка внимания. «Мы познакомились с Валерой Чтаком, когда он шел из галереи «Риджина», с которой он как раз расстался», — рассказывает Степанова. Там за несколько лет сотрудничества у художника была единственная выставка. «Треугольник» успел за полтора года выставить работы Чтака трижды и показать его работы на четырех ярмарках, в том числе европейских. Сейчас галерея готовит очередную выставку художника, которая пройдет весной.

Кирилл Кто пришел в «Треугольник» из галереи XL – еще одной старейшей московской галереи. «За последние годы у него там была только одна выставка графики и ready made. Кирилл приходил к нам в галерею, и мы прекрасно общались. Я предложила выставить у нас его холсты, и он с радостью согласился», — рассказывает Надежда. С XL художник расстался мирно, владелица галереи Елена Селина оказалась не прочь расстаться с автором, до которого у нее не доходили руки.

После того как Triangle впервые представила холсты Кто, интерес к его творчеству заметно вырос. После выставки одну работу приобрел Владимир Овчаренко, основатель галереи «Риджина» и аукциона современного искусства Vladey.

Он включил ее в эпохальную выставку своей коллекции «Борщ и Шампанское», которая прошла этим летом в Музее современного искусства на Гоголевском бульваре, кроме того, стал активно продавать его графику на Vladey. Надежда рассказывает, что в конце октября маленький рисунок Кирилла Кто формата А4 по стартовой цене €100 ушел за €1400. Художник решил, что может сотрудничать с Овчаренко в графике, но эксклюзив на живописные работы на холстах он отдал «Треугольнику». Недавно Степанова продала два небольших холста Кирилла Кто коллекционеру из Милана. Он увидел его работы на ежегодной художественной ярмарке в Вене Vienna Contemporary.

Международные амбиции и участие в ярмарках, в том числе за пределами России, необходимы и галерее, и ее художникам для того, чтобы приобрести известность и вес на рынке. К участию допускаются только галереи, имеющие свою международную программу. Часть такой программы для Triangle станет выставка молодого американского художника с русскими корнями Стефана Черепнина, который экспонируется в известной Нью-Йоркской галерее The Real Fine Art. Прадедушка Черепнина писал музыку для балетов Дягилева, а его род восходит к известной фамилии Бенуа. Надежда и Эльвира уверены, что работы художника и его история заинтересуют московскую публику.

В Вене «Треугольник» успешно представил молодого российского художника Алексея Мандыча. От коллекционеров поступило несколько запросов на приобретение его работ. Тарноградская: «Алексей Мандыч идеально ложится в австрийскую тему — его «Черный квадрат» выполнен собственной кровью художника. Мы помним, что знаменитый австрийский художник Герман Нич также использовал кровь. Получилась культурная аллюзия и в сторону русского авангарда, и в сторону венского акционизма».

Сейчас «Треугольник» вывозит и показывает за границей 20-25 произведений в год. За полтора года галеристки уже «освоили» две Венские ярмарки и одну московскую Cosmoscow. «Треугольник» подает заявки и на участие в ярмарках BRAFA в Брюсселе, Art Basel в Базеле и Art Cologne в Кельне. Но приглашения пока не получает, что, впрочем, неудивительно. Крупнейшие международные ярмарки доступны для только именитым галереям с устойчивой репутацией. К таким пока относятся две отечественные галереи – московско-лондонская «Риджина» и московская XL.

Степанова и Тарноградская стремятся к тому, чтобы со временем и «Треугольник» взошел на международный художественный олимп. Главное – усердно работать и не совершать ошибок. «Наша стратегия основывается на презентации молодых художников, работающих в области актуального искусства, поэтому мы не можем выставлять и более продаваемую «интерьерную» живопись или устраивать выставки известных художников со сложившимся рынком, хотя это может показаться более легким приемом с коммерческой точки зрения, — поясняет Степанова. — Чтобы выйти на международную арену, недостаточно думать о том, что легче продается.

Получить устойчивую репутацию, вывести своих художников не международный рынок, а затем продавать их работы за десятки или даже сотни тысяч евро – задача Степановой и Тарноградской на ближайшие годы.

Источник: www.forbes.ru

Марат Гельман. Как открыть свою галерею

Это колонку я написал специально для художников, но вдруг вам тоже интересно будет? Вдруг кто-то решит открыть галерею в Лондоне? Попробую без философии и истории вопроса, дать практически справочную информацию.

Галерея — это место (пространство, адрес). Адрес важен: не только город, но и локация внутри города. Что рядом? Как добираться? Серьезные галереи стоят не на туристической тропе, а в стороне, но не слишком далеко.

Часто стена к стене, целые кварталы. Если в городе есть музей современного искусства — то рядом.

Галерея — это имя. Чаще всего, имя владельца. Пары владельцев тоже бывают, но так как здесь все построено на пристрастиях в искусстве, на личном видении, трудно найти такого же как ты, поэтому чаще всего — владелец один. С этим связано такое мнение, что это и не бизнес вовсе, так как ее продать сложно. Или невозможно.

Если я решил заниматься этим делом, я не покупаю существующую, с чужим именем, а создаю новую. Впрочем, в Нью-Йорке есть другой тип галерей, но их я потом, ниже опишу.

Галерея — это круг художников. Такие сходящиеся, вложенные друг в друга, круги: те, чьи работы здесь можно купить; те, у кого были в галерее выставки; те, с которыми у галереи контракт.

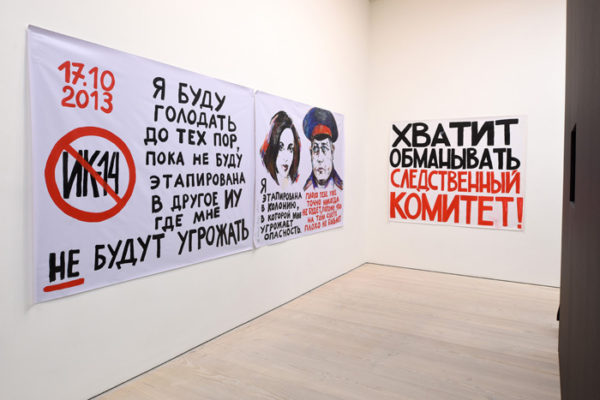

Art Riot: Post-Soviet Actionism. Работы Василия Слонова, Дамира Муратова. Фото: Saatchi Gallery, 2017 год.

Деятельность галереи — это такая пятиконечная звезда:

- Организация выставок. Чаще всего персональных, на своей территории, но не только. Значительные галереи иногда сотрудничают с музеями. Плюс экспозиции на ярмарках, так что можно считать, что галерист — это куратор .

- Продажа искусства. Да, галерея — это такой дорогой магазин, продающий искусство коллекционерам, дизайнерам интерьеров, корпорациям и музеям.

- Продюсер художника. Галерея представляет его интересы, занимается прессой и контактами с кураторами, вкладывает деньги в продакшн и в продвижение художника.

- Консультант коллекционера. Помогает и в подборе авторов для коллекции, и в поиске вещей на открытом рынке по заказу коллекционера, может представлять его на аукционах и ярмарках

- Инвестор. Галерист часто сам покупает работы, либо молодых неизвестных, но по его мнению перспективных, или — в качестве компенсации от художника за затраты на продвижение — иногда просто на выгодных условиях договаривается с художником, в которого верит.

Интересно, что во время моего эфира я пятое забыл, но именно пятый пункт сделал меня обеспеченным человеком. Комиссионные с продаж покрывают расходы на галерею, позволяют жить семье, но именно работы, купленные за две тысячи и проданные через десять лет за пятьдесят тысяч, и есть настоящий коммерческий успех.

Art Riot: Post-Soviet Actionism. Работа Лусинэ Джанян. Фото: Saatchi Gallery, 2017 год.

Художнику важно понимать, что раз Галерея — это частный бизнес, то здесь не бывает «подарков». Просто очень многие действия галериста — венчурные и поэтому бизнес-модель не очевидна. Например, я платил гарантированные выплаты многим художникам, получал за это работы. Выглядело это как стипендии, как благотворительность.

Художники благодарн, но это точно не благотворительность, это инвестиции. Галерея может «безвозмездно» помогать музею в организации выставки, оплачивать продакшн участия художника на Венецианском Биеннале, но значит, она рассчитывает на повышение цен после этих событий и у неё есть эксклюзивный контракт с художником. Но это «высокие отношения», которые могут себе позволить самоуверенные персонажи типа меня. Чаще всего за все надо платить — здесь и сейчас.

Организация выставки — это расходы. Минимальные галерея берет на себя, но если речь заходит о каталоге, то в обмен на работу. Если художник из другой страны, и организация его выставки связана с дополнительными транспортными расходами — они учитываются. Или опять — работу.

- Комиссионные с продажи 50% еще недавно было общим правилом. Сейчас бывает по-разному, но в целом так. Здесь надо помнить, что если появляется агент, ему платят с процентов галереи. Если киевская галерея делает выставку в берлинской, то художник получает свои 50% всегда, а они делят остальное. Скидки музеям — за счет и художника, и галереи. Скидки постоянным клиентам галереи — за счёт галереи. Сегодня, благодаря соцсетям, расстояние между художником и коллекционером резко сокращается, часто они легко связываются напрямую. Чтобы не было желания обманывать галерею, но, с другой стороны, чтобы художнику не платить ни за что половину дохода, я практиковал последние годы две цифры: продажа галереи — 50%, продажа художником в мастерской — агентские 20%.

- Заключая с галереей продюсерский контракт, главное помнить, что обязательно наступит момент его прекращения. Если продвижение успешно, вы получите новое предложение намного выгоднее и удерживать вас — неэтично для галериста и несправедливо по отношению к вам. Но надо сразу договориться, какая часть работ остается в галерее, если вы из нее уйдете. Тогда ваш путь наверх только в радость: оставшаяся часть работ вырастет в цене.

- Услуги консультанта — подбор коллекции вне зависимости от того, с кем работают художники или у кого покупаются картины. Это случай, когда у коллекционера и галериста доверительные отношения. То, ради чего галерист нарабатывает репутацию. Это самые «легкие» деньги. Конвертация доверия в расширение профессиональных связей. Здесь художнику совет только один: процент вашего галериста или агента должен быть достаточно высок, чтоб он готов был делиться с таким консультантом.

- Инвестиции. Если ваши заработки на рынке недостаточны или ваш художественный проект требует больших продакшн-кост, вы ищете инвестора. Инвестор ищет вас. Альтернативно, нужно хотя бы один год заниматься только творчеством, отказаться от подработки. Если за уже созданную работу в галерее вы получаете 50%, то за будущую, ещё не созданную, можно рассчитывать на 30%. Поэтому инвестиционный контракт старайтесь заключать на год максимум. Пять инвесторов сделают больше, чем двадцать коллекционеров для продвижения художника. Коллекционер просто ждет что вы сделаете карьеру, радуется ей. В лучшем случае порекомендует друзьям, а инвестор — тот, у кого не одна ваша работа, а, например, десять — будет предпринимать реальные шаги по вашему продвижению.

Про цены я расскажу в другой колонке, которую планирую посвятить рынкам. Я уже говорил, что существует четыре основных рынка и какое-то количество смежных. И формирование цен на каждом свое. Главное, во всех договорах с галереями старайтесь цены фиксировать на год (максимум на два, если это договор с зарубежной галереей).

Либо используйте практику разных цен при продаже выставки для первых работ и последующих. Например, всего на выставке 20 работ: первые 5 работ продаются за одну цену (стимулирующую), следующие 10 — за более высокую , ну и последние 5 за самую дорогую.

Art Riot: Post-Soviet Actionism. Работы Люсинэ Джанян.

В целом, важно не забывать, что нынешнему типу галереи всего 60 лет и он себя практически исчерпал. Будут иные формы институций.

Главный критерий значительности галереи — это, с моей точки зрения, сколько успешных художников с мировой славой начали свою выставочную и коммерческую карьеру в галерее. То есть галерист — больше визионер, чем знаток. Его главная задача — увидеть будущее. Не далекое, а завтрашний день. Знатоку или искусствоведу часто именно погружение в прошлое мешает увидеть будущее.

Art Riot: Post-Soviet Actionism. Работы Олега Кулика. Фото: Saatchi Gallery, 2017 год.

Я упоминал другой тип галерей, который встречал в Нью-Йорке. Пять инвесторов, которые платят в год налогов от миллиона долларов и выше, находят музейного куратора, которому доверяют — и создают под него галерею. На каждой выставке покупают, это гарантированный доход. Остальное зависит от того, как у куратора развита коммерческая жилка.

Такой подход связан с американским законодательством. По нему, если ты подарил музею работу, а музей тебе выдал бумагу, что да, Имярек сделал нам подарок на миллион, то 30% с налогов спишется. То есть, если ты купил художника за 20 тысяч, через пять лет он достиг музейного уровня, ты подарил его работу музею, который выписал документ на 500 тысяч, ты, считай, 130 тысяч заработал чистыми, 150 спишется с налога. Именно поэтому в Нью-Йорке поиск молодых недооцененных художников — массовое увлечение.

Ну и ещё одно исключение — светская галерея. Создается обычно женой богатого человека, как клуб: там вполне могут быть внерыночные «подарки». Нет заботы об окупаемости и отношения не такие жесткие. С другой стороны, раз галерист не заинтересован в деньгах, он и художнику их не добывает.

PPPS:

Впрочем, исключений множество. Есть галереи, созданные коммуной художников. Некоторые художники из Берлина делают галерею из своей студии: приглашают художников из других городов с выставками, а потом продают их работы своим коллекционерам. Есть галереи-монстры: Gagosian, Pace, Marlborough… Они берут уже известных художников и, как по волшебству, увеличивают цены на работы в десятки раз.

Источник: zimamagazine.com